Перелом передней стенки левой гайморовой пазухи

Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

Осложнения зависят от вида травмы. Если слизистая оболочка осталась целой и повреждена только костная стенка полости, послеоперационный период, как правило, проходит без осложнений.

Если между невредимой слизистой оболочкой и поврежденной костной стенкой попадает часть корня, оставаясь там на длительное время, то вокруг корня развивается воспалительный процесс, который не распространяется на эпителий слизистой оболочки.

При нарушении целостности слизистой оболочки в большинстве случаев рана заживает безо всяких последствий, если удаление зуба или части его корня произошло из-за острого пульпита, парадонтоза или же хронического периодонтита.

Так как слизистая оболочка хотя и повреждена, но потери ткани нет, воздух, поступающий из носовой полости в верхнечелюстную пазуху к ране, ее краями может закрывать перфорационное отверстие в виде клапана. После этого кровь, попавшая в полость, может удаляться через средний носовой ход.

В случае прорыва слизистой оболочки при удалении зуба из-за острого гнойного периодонтита или гнойного периостита, если больного оставить без наблюдения и лечения, может развиться гнойный гайморит.

Если слизистой оболочки недостаточно, чтобы закрыть перфорационное отверстие, то к моменту эпителизации краев раны, через 7—10 дней, может образоваться свищ между лункой и верхнечелюстной пазухой. Частым осложнением в результате перфорации полости является гнойный гайморит. Причина заключается в том, что слизистая оболочка полости, выстланная мерцательным эпителием, подвергается воздействию неактивной флоры полости рта.

Согласно статистике, в перфорированных и оставшихся открытыми пазухах гнойный гайморит возникает: через 3 дня — в 20% случаев, через 6 дней — в 60% и через неделю — в 80% случаев.

Если одновременно с нарушением слизистой оболочки в полость попала часть корня, которая своевременно не была из нее удалена, то верхнечелюстная пазуха инфицируется, отмечается развитие гнойного гайморита с последующим образованием свища. Очень редко бывает, когда попавший в полость корень, как инородное тело, образует вокруг себя ограниченное пролиферативное воспаление и, осумковавшись, не влечет вышеописанных явлений.

Лечение травмы гайморовой пазухи

Лечение соответствует виду травмы. Если повреждена лишь костная стенка полости, слизистая же оболочка осталась невредимой и костный дефект величиной с горошину или с фасолину, то никакого лечения не требуется.

Если отломался дистальный край альвеолярного отростка, то удаление нужно сейчас же прекратить и отломавшуюся кость осторожно отделить при помощи распатора от мягких тканей как со стороны щеки, так со стороны нёба и позади альвеолы. Нередко определяют, что слизистая оболочка полости на относительно большом участке свободна, носовая проба отрицательна, что является, как указывалось ранее, признаком целостности слизистой оболочки.

Для защиты последней мягкие ткани, отделенные от отломавшегося альвеолярного отростка, после соответствующей обработки соединяют так, чтобы не образовывалось мертвое пространство. Под мертвым пространством подразумевают широкую щель, оставленную между слоями ткани.

Если при повреждении костной стенки полости слизистая оболочка остается невредимой, а часть корня попадает между слизистой оболочкой и костной стенкой, то эта часть корня должна удаляться в стационарных условиях. После уточнения локализации по рентгеновскому снимку производят трапециевидный разрез слизистой оболочки со стороны преддверия рта, соответственно сегменту альвеолы удаленного зуба.

Затем слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывают вверх настолько, чтобы поверхность поврежденной костной стенки полости была свободна от мягких тканей. После этого костными кусачками Луэра стараются настолько расширить находящееся на стенке полости отверстие, чтобы часть корня можно было удалить при помощи серпообразного элеватора или экскаватора Блэка. Вмешательство нужно проводить осторожно, чтобы не перфорировать слизистую оболочку полости.

Если костная стенка полости удалена на значительном или же на небольшом участке, а слизистая оболочка перфорирована, то дефект можно пластически закрыть широким трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом со стороны преддверия рта. Если часть корня удалось удалить, не повредив слизистой оболочки, при небольшом костном дефекте стенки, то необходимости в пластике раны указанным способом нет.

– Также рекомендуем “Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи”

Оглавление темы “Осложнения удаления зубов”:

1. Повреждения альвеолярной лунки. Корни зубов под мягкими тканями

2. Перелом тела нижней челюсти. Кровотечение при переломе нижней челюсти

3. Повреждения нижней челюсти при удалении зуба. Повреждения верхнечелюстной пазухи

4. Травма верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Причины травм при удалении зубов

5. Типы травм верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Диагностика травмы гайморовой пазухи

6. Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

7. Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи

8. Воздушность гайморовой пазухи. Закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи

9. Восстановление слизистой верхнечелюстной пазухи. Ведение раны гайморовой пазухи

10. Кровотечение после удаления зуба. Лечение кровотечений из лунки зуба

Источник

Лечение пострадавшего менее 21 дня, эксперт ставит более 21 дня на заживление и тяжесть ставит по длительности расстройства здоровья (средняя), повреждение — перелом медиальной стенки гайморовой пазухи. Является ли средняя тяжесть стандартом для подобной травмы, если фактическое заживление по рентгенограмме не контролировалось?

Вопросы, поставленные на разрешение перед экспертизой:

1. Имеются ли у Х. телесные повреждения, если да, то каков их ха¬рактер, давность образования, количество, локализация?

2. Возможно ли получение имеющихся у Х. телесных повреждений в срок …. и при обстоятельствах, указанных в постановлении?

3. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью Х.?

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТНО: «Настоящее уголовное дело возбуж¬денно…., нанес Х. один удар кулаком правой руки в область левого глаза».

Свидетельствуемый пояснил, что …. получил повреждения от неизвестного который ударил рукой по лицу в области левого глаза. От удара не падал, сознание не терял. За мед. помощью обращался.

ЖАЛОБЫ: на онемение в области верхней губы, снижение зрения на левый глаз.

ОБЪЕКТИВНО: в области наружного края нижнего века левого глаза имеется горизонтальный линейный рубец, длиной около 1см, плотноватый, подвижным розовато-синюшного цвета. Других каких-либо видимых телесных повреждений (следов травмы) на момент осмотра нё обнаружено.

Предоставлена справка …. – обращался в офтальмологический травмпункт 07.05.08г. в 17-10ч. Жалобы: на боли, гематому в области век, покраснение и снижение зрения левого глаза. Анамнез болезни: нападение …. 07.05.08г. Локальный статус: острота зрения на оба глаза 1,0. Левый глаз: гематома век, подвижность в полном объеме, субконъюнктивальное кровоизлияние. Роговица прозрачная, гладкая, сферичная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, зрачок среднего диаметра, круглый, на свет реагирует живо. Среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, соотношение артерии к венам – 2:3, сетчатка без особенностей. Правый глаз без особенностей. Диагноз: Контузия 2 степени левого глаза. Рвано-ушибленная рана нижнего века левого глаза. Гематома век левого глаза. Перелом нижней стенки орбиты со смещением. R-грамма орбит в 2-х проекциях …… от 07.05.08г. – перелом нижней стенки орбиты со смещением отломков в полость верхне-челюстной пазухи. Выполнено: Ушивание рамы под местной анестезией отдельными узловыми швами. Рекомендовано: консультация ЧЛХ, снятие швов по месту жительства через 7 дней.

Предоставлена справка ……. – обращался в приемное от¬деление 07.05.08г. в 20-50ч., диагноз: Ушибы и ссадины лица. На рентгенограмме лицевого и мозгового без изменений.

Представлено заключение рентгенолога ….. от 07.05.08г. На рентгено¬граммах черепа + полуаксильная пр. ….. от 07.05.08г. – целостность костей свода черепа сохранена, на Р-грамме черепа в полуаксиальной проекции видимых костных травматических изменений не выявлено.

ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ №…. на имя Х., 1979г.р.: на приеме у офтальмолога: со слов, 07.05.08г. во время работы получил удар по голове, левому глазу. Сознание не терял, тошнота. Жалобы на головокруже¬ние, боль в левом глазу, тошноту. Объективно: vis OD/OS = 1,0/0,8. Гематома ниж¬него века, на ране нижнего века швы, края адаптированы. Левый глаз – конъюнктива умеренно гиперемирована, слизисто-гнойное скудное отделяемое. Глазное дно: ДЗН бледно-розовые с четкими границами. Соотношения сосудов сохранено. Диагноз: Контузия левого глаза II. Рана нижнего века. Стоматолог-хирург 08.05.08г.: жалобы на боли, наличие ушитой рвано-ушибленной раны нижнего века слева, гематомы в области левого глаза. Объективно: лицо асимметричное за счет отёка мягких тканей верхнего и нижнего века слева. В области нижнего века ушитая рвано-ушибленная рана слева. Рот открывает в полном объеме, болезненно. Зубные ряды в прикусе. Слизистая полости рта бледно-розовой окраски. Диагноз: Ушитая рвано-ушибленная рана нижнего века слева. Гематома верхнего и нижнего века слева. Невролог 08.05.08г.: беспокоят диффузная головная боль, подташнивание. При закрытых глазах головокружение. Удар кулаком в глаз. Объективно: АД 120/80, пульс 72 в мин. Нистагма нет, глазные щели равные, конвергенция четкая, н.л.а. нет, язык по средней линии, сухожильные рефлексы равные, оживлены с ног и рук. В позе Ромберга устойчив. Координация четко. Диагноз: Ушибленно-рваная рана нижнего века слева. Ультразвуковая эхоэнцефалография от 08.05.08г. Заключение: Эхографических данных, указывающих на смещение срединных структур головного мозга внутричерепную гипертензию и гидроцефалию не выявлено. Стоматолог-хирург 12.05.08г.: жалоб на момент осмотра не предъявляет. Объективно: отека мягких тка¬ней в области верхнего и нижнего века слева нет. Послеоперационная рана в стадии эпителизации. Швы на месте. Гематома в области раны в стадии рассасывания. Ди¬агноз: прежний. Окулист 15.05.08г.: жалобы на болезненность в левом глазу, крас¬ноту. Объективно: зрение vis OD/OS – 1,0/0,8. Левый глаз – ушитая рана нижнего века, субконъюнктивальное кровоизлияние в наружном углу. Среды прозрачные Глазное дно – без особенностей. Правый глаз спокоен. Диагноз: прежний. Стомато¬лог-хирург 15.05.08г.: отека мягких тканей лица нет. Послеоперационная рана за-эпителизировалась с образованием мягкого эластического рубца слева. Гематома подглазничной области слева в стадии рассасывания. Окулист 19.05.08г- жалобы на периодическую боль в левом глазу. Объективно: зрение vis OD/OS = 1,0/0,8+0,5д-1,0. 15.05.08г. сняты швы с раны нижнего века. Остается незначительная гиперемия нижнего века, субконъюнктивальное кровоизлияние. На приеме 22.05.08г. головная боль не беспокоит. Беспокоит ощущение онемения в левой половине лица (в осно¬вании крыла носа, верхней губы). АД 120/80. Легкая гипестезия в зоне иннервации 2 ветви нервов справа. Пальпация мягких тканей лица в этой области болезненна. Ди¬агнозу Ушиб мягких тканей лица. Неврит 2 ветви 5 пары слева. Окулист 23.05.08г.: жалобы на онемение левой половины лица, левый глаз не беспокоит в покое, дис¬комфорт при движении. Объективно: зрение vis OD/OS – 0,9/0,9. Левый глаз здоров. Диагноз: Контузия левого глаза 2 степени. Рана нижнего века. Больничный лист за¬крыт, к труду с 24.05.08г.

Представленная рентгенограмма изучена и описана врачом-рентгенологом ……. 11.06.08г.: «На п/аксиальном снимке лицевого скелета от 07.05.08г. справа снижение пневмотизацин гайморовой пазухи за счет гайморита. Слева по нижнему контуру орбиты остеома. Перелом медиальной стенки гайморовой пазухи с повреждением решетки, о чем свидетельствует наличие полоски воздуха в левой орбите. Пневмотизация гайморовой пазухи сохранена».

Судмедэксперт

В Ы В ОД Ы

На основании данных медицинских документов, осмотра свидетельствуемого, учитывая вопросы, поставленные на разрешение, обстоятельства травмы, прихожу к следующим выводам:

У гр. Х. имелись следующие повреждения: ссадины на лице (точ¬ная локализация и количество в мед. документах не указаны), перелом медиальной стенки гайморовой пазухи слева и контузия левого глаза 2 степени (отек мягких тка¬ней, гематома век. субконъюнктивальное кровоизлияние, рана нижнего века).

Повреждения образовались от действия тупого твердого предмета (предме¬тов), возможно в срок и при обстоятельствах, указанных выше, то есть 7 мая 2008 года (учитывая морфологические особенности рубца и данные медицинского документа)

Ссадины на лице не оцениваются как вред здоровью и тяжесть их не определяется, так как не влекут за собой расстройство здоровья.

Перелом медиальной стекли гайморовой пазухи слева с контузией левого глаза 2-й степени оцениваются как СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше 3-х недель (более 21 дня), так как данный период времени необходим и потребовался для полной консолидации (сращения) перелома.

Источник

Ведущие специалисты в области отоларингологии:

Волков Александр Григорьевич

Волков Александр Григорьевич, Профессор, Доктор медицинских наук, Заведующий кафедрой оториноларингологии Ростовского государственного медицинского университета, Заслуженный врач РФ, I Действительный член Российской Академии Естествознания, Член Европейского общества ринологов.

Прочитать о докторе подробнее

Запись на консультацию к специалисту

Бойко Наталья Владимировна

Бойко Наталья Владимировна, Профессор, Доктор медицинских наук.

Прочитать о докторе подробнее

Запись на консультацию к специалисту

Золотова Татьяна Викторовна

Золотова Татьяна Викторовна, профессор кафедры оториноларингологии Ростовского государственного медицинского университета, Доктор медицинских наук, Член-корреспондент РАЕ, Лучший изобретатель Дона (2003г.), Награждена: медалью В. Вернадского (2006г), Медалью А. Нобеля за заслуги в развитии изобретательства (2007г.).

Прочитать о докторе подробнее…

Запись на консультацию к специалисту

Карюк Юрий Алексеевич

Карюк Юрий Алексеевич — врач отоларинголог (ЛОР) высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук

Прочитать о докторе подробнее…

Запись на консультацию к специалисту

Редактор страницы: Кутенко Владимир Сергеевич

Редактор страницы: Кутенко Владимир Сергеевич

Кондрашев Павел Александрович

Лектор: Кондрашев Павел Александрович — Кандидат медицинских наук, врач — лор высшей категории, ассистент кафедры болезней уха,горла и носа

Лекция № 26. Тема: Травмы придаточных пазух носа (переломы костей синусов).

Травмы придаточных пазух

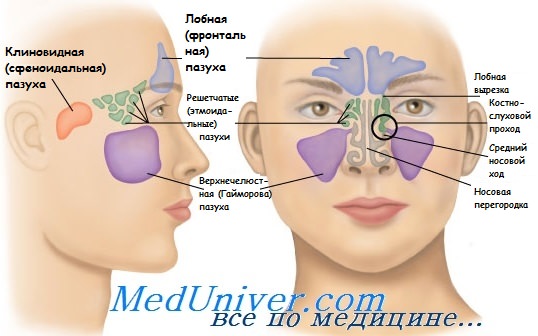

Наиболее часто травмируется фронтальные синусы, реже – верхнечелюстные, решетчатые, сфеноидальные.

Травмы лобных пазух.

Чаще всего травмируется передняя и/или нижняя стенка (из-за прямого или нисходящего удара), реже – внутренняя.

Клиническая картина травм фронтального синуса:

• Боль,

• Деформация лобной кости,

• Гипосмия (из-за отека слизистой),

• Носовые кровотечение.

Так как лобная пазуха открывается в полость носа узким каналом, а не отверстием, в отличие от других пазух, очень быстро развивается фронтит – усиливается болевой синдром, возникает гиперемия в проекции синуса.

Диагностика проводится по клинической картине, результатам КТ.

Лечебная тактика:

1. Сперва определяют проходимость лобно-носового канала,

2. Восстанавливают лобно-носовой канал, если в этом есть необходимость.

3. Оценивают состояние внутренней мозговой стенки.

4. Производят пластику кости различными материалами.

Если кость с сохраненной надкостницей, то производят репозицию отломков; если надкостница не сохранена – кость удаляют, а на ее место ставят экофлон или деминерализованный костный трансплантат (преимущество данного материала в том, что он со временем замещается собственной костной тканью организма).

Травмы синуса решетчатой кости.

Чаще всего травмируется бумажная пластинка орбиты. В связи с этим появляется специфический симптом: появляется носовое кровотечение, высмаркивание ведет к развитию эмфиземы век (при пальпации века возможна крепитация).

Травмы верхнечелюстной пазухи.

Чаще всего травмируется передняя стенка.

Симптомы перелома передней стенки верхнечелюстной пазухи:

• Боль

• Отечность тканей щеки,

• Эмфизема щеки – при наличии смещения костных отломков.

• Носовые кровотечения. Появляются отсрочено – из-за того, что выводное отверстие пазухи находится вверху и крови необходимо скопиться в достаточном количестве, чтобы достичь его. В среднем пазуха заполняется за 2 часа.

Симптомы перелома верхней стенки верхнечелюстной пазухи:

• Экзофтальм (осложняется в скором времени дегенеративными нарушениями зрительного нерва, т.к. изменение его положения в орбите нарушает питание)

Диагностика перелома стенки верхнечелюстной пазухи:

- Рентгенограмма в носоподбородочной проекции сидя – виден уровень жидкости в верхнечелюстной пазухе (почти всегда гемосинус).

- КТ

- МРТ

МРТ перелома передней стенки верхнечелюстной пазухи справа

Лечение переломов стенок верхнечелюстной пазухи:

• Проводится пункция иглой Куликовского через нижний носовой ход.

• Аспирация жидкости вакуум-отсосом.

• Введение антибиотиков.

Травмы клиновидной пазухи

Встречаются очень редко, отличаются своей тяжестью.

Главная опасность: рядом располагается кавернозный синус, сонная артерия, хиазма и турецкое седло!

Вы можете записаться на прием к специалисту по телефону 8-863-322-03-16 или воспользоваться электронной записью на консультацию.

Редактор страницы — Кутенко Владимир

Статьи на тему:

- Синусит, гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит (Воспаление придаточных пазух носа)

- Острый и хронический отит

- Боль при ЛОР-заболеваниях

- Отоларингология

Источник

Способ лечения повреждений верхнечелюстной пазухи

Способ лечения повреждений верхнечелюстной пазухи относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и может быть использован при лечении переломов скуловой кости и верхней челюсти, сопровождающихся дефектами слизистой оболочки и костных стенок верхнечелюстной пазухи. Цель изобретения – предупреждение гайморита.

Это достигается тем, что при лечении повреждений верхнечелюстной пазухи путем вскрытия ее, удаления свободных костных отломков, поврежденной слизистой оболочки, репозиции и фиксации костных стенок, наложения соустья с нижним носовым ходом в область отсутствующих участков слизистой оболочки и костных стенок пазухи пересаживают свободные лоскуты покровного эпителия полости рта.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии, и может быть использовано для лечения переломов верхней челюсти и скуловой кости.

Известно, что при повреждениях верхнечелюстной пазухи образуется большое количество костных отломков ей стенок: передней, верхней, латеральной, вследствие чего нарушается целостность слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. Во время операции свободные костные отломки и участки поврежденной слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи приходится удалять. Известен способ лечения повреждений верхнечелюстной пазухи, заключающийся в ревизии пазухи, удалении свободных костных отломков, сгустков крови, поврежденной слизистой оболочки, репозиции и фиксации костных стенок, наложении соустья с нижним носовым ходом. Известный способ имеет существенные недостатки: после удаления свободных костных отломков и поврежденной слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи образуются дефекты как костных стенок, так и слизистой оболочки; в дальнейшем в области дефекта формируется грубая рубцовая ткань, поддерживающая постоянный, вялотекущий воспалительный процесс в пазухе; рубцовая ткань способствует возникновению невралгических болей в верхнечелюстной пазухе. Цель изобретения предупреждение травматического гайморита. Это достигается тем, что при лечении повреждений верхнечелюстной пазухи путем вскрытия ее, удаления свободных костных отломков и поврежденной слизистой оболочки, репозии и фиксации костных стенок, наложения соустья с нижним носовым ходом, в область дефектов костных стенок и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи пересаживаются свободные лоскуты покровного эпителия полости рта. Способ осуществляют следующим образом. Производится разрез слизистой оболочки в области переходной складки верхней челюсти от второго моляра до бокового резца, мягкие ткани отслаиваются и приподнимаются. Удаляются свободные костные отломки стенок верхнечелюстной пазухи, участки поврежденной слизистой оболочки. Костные отломки, сохранившие связь с мягкими тканями репонируются и фиксируются в правильном положении. Накладывается соустье с нижним носовым ходом. В зависимости от количества образовавшихся дефектов костных стенок и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в области твердого неба или других участков полости рта выкраивают один или несколько свободных слизистых лоскутов по форме и величине идентичных дефектам. Выкроенные лоскуты пересаживают в область дефектов костных стенок и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и фиксируют швами к подлежащим мягким тканям. Рану в области переходной складки верхней челюсти ушивают кетгутом. Пример. Больной В. 32 года, находился в клинике с диагнозом скуло-верхнечелюстной перелом слева со смещением отломков. 14.05.90. под эндотрахеальным наркозом выполнена операция: ревизия верхнечелюстной пазухи слева, репозиция и фиксация скуловой кости. После удаления свободных костных отломков и поврежденной слизистой оболочки образовались два дефекта на передней и латеральной стенках верхнечелюстной пазухи размером 1,5х2 см и 0,8х1,5 см. В области твердого неба выкроены два свободных слизистых лоскута, по форме и величине соответствующих дефектам, пересажены в область дефектов костных стенок и слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и фиксированы кетгутовыми швами к подлежащим мягким тканям. Наложено соустье с нижним носовым ходом. Рана в области переходной складки верхней челюсти ушита кетгутом. Раны на небе защищены антисептической повязкой. Послеоперационный период протекал гладко. Рана в области переходной складки зажила первичным натяжением. Раны на небе после снятия повязки на восьмой день после операции закрылись грануляционной тканью. При обследовании больного через 6 мес после операции жалоб не выявлено. Форма лица правильная симметричная. Раны на небе заэпителизировались. Осложнений нет. Предложенный способ применен при лечении пяти больных со скуловерхнечелюстными переломами. У четырех больных имели место дефекты костной ткани и слизистой оболочки передней и латеральной стенок верхнечелюстной пазухи, у одного передней, латеральной и верхней стенок. При обследовании больных через 6 12 мес после операции отмечено полное отсутствие жалоб и каких-либо осложнений. На контрольных рентгенограммах придаточных пазух носа у всех пяти больных скуловая кость занимает правильное анатомическое положение, затемнения поврежденной верхнечелюстной пазухи не определяется. Предложенный способ прост, нетравматичен, позволяет предупредить развитие травматического гайморита при повреждениях верхнечелюстной пазухи.

Формула изобретения

Способ лечения повреждений верхнечелюстной пазухи путем вскрытия ее, удаления свободных костных отломков, поврежденной слизистой оболочки, репозиции и фиксации костных стенок, наложения соустья с нижним носовым ходом, отличающийся тем, что в область отсутствующих участков слизистой оболочки и костных стенок пазухи пересаживают свободные лоскуты покровного эпителия полости рта.

Источник: https://findpatent.ru/patent/208/2088164.html

Травмы придаточных пазух носа

Травмы придаточных пазух носа – это переломы стенок одного или нескольких параназальных синусов с возникновением косметического дефекта и функциональных нарушений.

Основные симптомы: острая локальная боль, выраженный отек тканей, подкожные гематомы или раны, носовые кровотечения, деформация наружного носа и «проваливание» тканей в зоне проекции пазух.

Постановка диагноза проводится на основе данных анамнеза, результатов физикального обследования, рентгенографии, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Основный метод лечения – хирургический, подразумевающий реконструкцию синусов.

J34.8 Другие уточненные болезни носа и носовых синусов

Травмы придаточных пазух носа – наиболее распространенный вариант повреждений ЛОР-органов. Согласно данным различных источников, они составляют от 45 до 55% среди всех травм в отоларингологии. Чаще всего наблюдается травматическое поражение лобной пазухи – порядка 60% от общего числа случаев.

Статистически чаще травмы околоносовых синусов встречаются у мужчин. Средний возраст пациентов колеблется в пределах 20-35 лет. Бактериальные осложнения развиваются преимущественно на фоне открытых, комбинированных повреждений. Более чем в 70% случаев внутричерепные гнойные процессы формируются после травм фронтальной пазухи.

Травмы придаточных пазух носа

Повреждения околоносовых синусов могут иметь различное происхождение. В современной травматологии с учетом условий, в которых была получена травма, выделяют несколько этиопатогенетических групп. В их список входят следующие травматические поражения:

- Бытовые. К ним относятся случайные падения с высоты собственного роста, падения при эпилептических приступах, в состоянии алкогольной или наркотической интоксикации, травмы криминального характера.

- Спортивные. Повреждения параназальных пазух часто наблюдаются у профессиональных боксеров, мастеров различных видов единоборств.

- Дорожно-транспортные. Сюда входят комбинированные травмы, которые характеризуются нарушением структурной целостности всего лицевого скелета и, как результат, околоносовых пазух.

- Производственные. Это травмы, связанные с несоблюдением правил техники безопасности или техногенными катастрофами.

- Военные. Нарушение целостности стенок синусов может быть обусловлено огнестрельными или осколочными ранениями, ударной волной при сильном взрыве.

Травмы околоносовых пазух типа 1 по Gruss возникают после прямого удара по спинке носа, который смещает носовые кости и срединные стенки орбиты в межорбитальное пространство.

При этом фронтальный отросток верхней челюсти смещается назад и в сторону, образуя 1-2 обломка. Травмы 2 типа формируются при ударе по костно-хрящевой части носа и центральной области лица.

Они дополняются деструкцией перпендикулярной пластинки, сошника и четырехугольного хряща, что приводит к седловидной деформации наружного носа.

Переломы 3-го типа являются сопутствующим явлением при тяжелых переломах лобной кости, глазницы, верхней или нижней челюсти.

4 тип характеризуется сочетанными переломами скуловых костей и верхней челюсти, вследствие чего нижняя стенки орбиты смещается вниз.

Травмы 5-го типа – это открытые повреждения, при которых происходит обширное разрушение костной ткани и ее частичная утрата через кожные дефекты.

Основываясь на механизме получения травмы и характере ранящего предмета, все травматические повреждения параназальных синусов можно разделить на два варианта:

- Открытые. При них нарушается целостность кожных покровов, в результате чего образуются края, стенки и дно раны. В роли последнего чаще всего выступает одна из стенок синуса.

- Закрытые. Характеризуются переломом костей без разрыва покрывающей их кожи.

Согласно классификации по Gruss J. S., выделяют пять клинических типов повреждений придаточных пазух носа:

- Тип 1. Изолированное повреждение носо-глазнично-решетчатого комплекса.

- Тип 2. Переломы вышеупомянутой анатомической структуры в сочетании с травмами верхних челюстей. На основе локализации переломов выделяют 3 подтипа: центральный, центральный и правый или левый боковой, центральный и двусторонний.

- Тип 3. Массивное травматическое повреждение костного комплекса. Может комбинироваться с черепно-мозговыми травмами (подтип А) или переломами ФОР-1, ФОР-2 (подтип Б).

- Тип 4. Переломы стенок пазух с дистопией и деформацией обриты. Имеет два подтипа: с глазо-глазничным смещением (вариант А) и с глазничной дистопией (вариант Б).

- Тип 5. Травмы пазух, которые сопровождаются потерей костной ткани.

КТ ППН. Геморрагическое содержимое (красная стрелка) в левой в/челюстной пазухе, перелом (синяя стрелка) латеральной ее стенки.

Сочетанные повреждения околоносовых пазух почти всегда сопровождаются сотрясением головного мозга.

Клинически это проявляется разлитой головной болью, звоном в ушах, головокружением, тошнотой, рвотой или потерей сознания, обильным носовым кровотечением. Последнее требует немедленного проведения передней или задней тампонады носа.

Тяжелые открытые травмы характеризуются разрывом кожи, выстоянием из раны костных обломков и визуализацией полостей синусов, быстро заполняющихся кровью.

Изолированные закрытые переломы стенок фронтальной или гайморовой пазухи могут наблюдаться и без сопутствующего сотрясения. Их основными симптомами являются ноющая боль в месте удара, которая усиливается при касании, ярко выраженный местный отек, нарушение носового дыхания, подкожные кровоизлияния и скудные кровянистые выделения из носа.

Общее состояние пациента остается удовлетворительным. Через некоторое время отечность тканей уменьшается, визуализируются внешние дефекты – углубления на лице, отвечающие западению передней стенки лобной или верхнечелюстной пазухи. В первые 24 часа температура тела может повышаться до субфебрильных цифр, затем при отсутствии бактериальных осложнений – возвращаться к нормальным показателям.

Все возможные осложнения делятся на две группы: гнойные и негнойные. Наиболее распространена первая группа, а именно – гнойно-полипозные воспаления лобной и решетчатой пазухи. Довольно часто встречаются гаймориты и сфеноидиты.

Реже развиваются гнойные пахименингиты, эпидуральные и субдуральные абсцессы, вызванные травмами фронтального синуса.

Также может наблюдаться остеомиелит костей лицевого черепа и острые гнойные поражения кожи в области травмы – рожистое воспаление, фурункулы, подкожная эмпиема.

Основная причина всех этих осложнений – отсутствие современной антибактериальной терапии. К негнойным последствиям травм относятся стойкая назальная ликворея, клапанная пневмоцефалия и склонность к регулярным кровотечениям из носа.

Подобные травмы диагностируются без особых сложностей. В подавляющем большинстве случаев для постановки диагноза достаточно объективного осмотра, анамнестических сведений и результатов рентгенографии. При полном обследовании, необходимом для точного определения характера травмы и возможных осложнений, используется:

- Опрос пациента. Важнейшую роль играет определение условий и механизма получения травмы. Также уточняются первичные симптомы, наличие эпизодов потери сознания, характер носовых выделений.

- Физикальный осмотр. При внешнем осмотре травматолог или отоларинголог определяет выражен