Перелом передней стенки гайморовой пазухи мкб

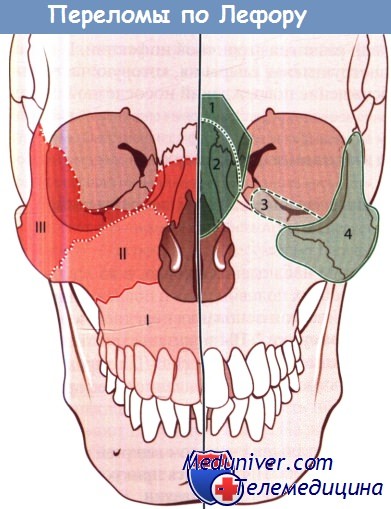

Симптомы перелома верхней челюсти и его лечениеКод по МКБ-10: S02.4 Сагиттальные вертикальные переломы наблюдаются редко, в то время как поперечные переломы с вовлечением обеих половин лица и повреждением во всех случаях обеих верхнечелюстных пазух и основания передней черепной ямки происходят наиболее часто. На рисунке ниже показаны три типичных горизонтальных перелома средней трети лицевого черепа. Для характеристики переломов верхней челюсти пользуются классификацией Лефора. а) Симптомы перелома верхней челюсти: Почти всегда сразу после перелома развиваются шок, появляются симптомы сотрясения или ушиба головного мозга. Особенности отека лица как симптома перелома Лефора указаны в таблице ниже.

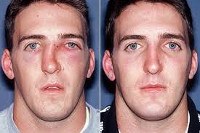

б) Причины и механизмы. Центральные переломы лица (переломы средней трети лица) являются типичными «скоростными» травмами, возникающими в основном в результате дорожно-транспортных происшествий, реже – производственной травмы. в) Диагностика перелома верхней челюсти. Для того чтобы составить представление о типе перелома, его направлении, а также силе удара, следует собрать анамнез. При осмотре часто выявляют множественные переломы со смещением отломков и вдавле-нием поврежденной части лица при относительно небольших повреждениях мягких тканей. Следует обратить внимание, симметричны ли обе половины средней трети лица, а также на состояние лобной области. Осматривают нос и его полость, глазницы и их содержимое, обращая внимание на имеющиеся гематомы, возможное нарушение движения глаз; важно выяснить, нет ли у пострадавшего двоения в глазах. Исследуют зрение. Пальпаторно определяют, нет ли болезненности при надавливании, патологической подвижности верхней челюсти, нарушения нормального контура лица, ступенеобразной деформации и дефектов лицевого скелета (особенно краев глазниц), тризма, крепитации в области корня носа. Проверяют подвижность нижней челюсти во всех направлениях, прикус и состояние зубов, чувствительную и двигательную иннервацию, нет ли носовой ликвореи и пролабирования ткани мозга. Рентгенография. КТ – наиболее информативный метод диагностики переломов костей и вывихов. В некоторых случаях прибегают к МРА или функциональным диагностическим исследованиям (например, ольфактометрии). Челюстно-лицевому хирургу, офтальмологу, неврологу или нейрохирургу при множественных повреждениях перед началом лечения может понадобиться консультация. Следует согласовать сроки выполнения различных операций. P.S. Асимметрия лицевого скелета или деформации при переломах средней трети лица часто бывают незаметны из-за быстро появляющегося отека и кровоподтеков мягких тканей лица. Кроме того, кажущиеся безобидными повреждения мягких тканей в области основания черепа могут скрывать серьезные, порой опасные для жизни повреждения костей.

г) Лечение перелома верхней челюсти. Перед тем как эвакуировать пострадавшего с места происшествия, следует: P.S. Все пострадавшие с переломами костей средней трети лица должны быть госпитализированы. Отделение, в которое следует доставить пострадавшего, зависит от протяженности и типа повреждений черепа, а также сопутствующих повреждений конечностей, грудной клетки и живота. Поскольку пострадавшим с повреждениями головы очень часто бывает необходима безотлагательная помощь группы специалистов, состоящей из нейрохирурга, ринохирурга, челюстно-лицевого и глазного хирурга, то необходима немедленная госпитализация в крупный, хорошо оснащенный травматологический центр. Цель хирургического вмешательства состоит в восстановлении нормальных анатомических взаимоотношений и функции, иссечении нежизнеспособных тканей, восстановлении вентиляции и дренировании пазухи. В задачу рино-хирурга входит: Хирургическое вмешательство при переломах костей средней трети лица следует выполнить как можно раньше, так как перелом может срастись очень быстро в неправильном положении с образованием костной мозоли. Лечение сочетанных лобно-базальных повреждений описано в отдельных статьях на сайте – рекомендуем пользоваться формой поиска на главной странице сайта. Видео урок анатомии верхней челюсти– Также рекомендуем “Симптомы перелома глазницы и скуловой кости” Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

|

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: S02,2 Перелом костей носа.

S02.2 Перелом костей носа

Описание

Перелом костей носа. Нарушение целостности костно – хрящевой структуры носа в результате механической травмы. Проявляется интенсивной болью, нарушением формы носа, кровотечением и слизистыми выделениями из носовых ходов, затруднением носового дыхания, отечностью и синюшностью близлежащих мягких тканей. Диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и пальпации, передней риноскопии, рентгенографии костей носа в прямой и боковой проекции. Лечение – репозиция, тампонада, антибиотики, сосудосуживающие средства, физиотерапия. При тяжелых переломах показана ринопластика.

Дополнительные факты

Перелом костей носа – часто встречающееся повреждение в оториноларингологии, что обусловлено выстоянием органа и хрупкостью его костно-хрящевой основы. Занимает первое место по распространенности среди травм лицевого отдела черепа. Чаще диагностируется у мальчиков и мужчин молодого возраста. Соотношение пациентов мужского и женского пола составляет примерно 3:1. У детей пик травматизма приходится на возраст 7-12 лет. В 20% случаев перелом сопровождается нарушением целостности кожных покровов. Существенных сезонных колебаний не выявлено, количество бытовых повреждений у детей и криминальных травм у взрослых несколько увеличивается в летний период.

S02.2 Перелом костей носа

Причины

Перелом костей носа возникает вследствие прямого, реже бокового удара. Возможно повреждение при падении лицом на твердую поверхность. Самыми распространенными причинами являются:

• Спортивная травма. Обычно переломы диагностируются у боксеров, спортсменов, занимающихся иными единоборствами и подвижными травмоопасными видами спорта с высокой вероятностью падений.

• Бытовая травма. К данной группе относятся криминальные переломы (полученные в драке), повреждения при падении в результате потери сознания, эпилептического припадка или выраженного алкогольного опьянения. У детей причиной травматизма нередко становится падение во время активных игр, особенно на площадках с твердым покрытием (асфальт и пр. ).

• ДТП. Переломы костей носа развиваются при ударе о стекло или переднюю панель вследствие столкновения с препятствием либо другим транспортным средством, часто сочетаются с ЧМТ и переломами иных костей лицевого черепа, выявляются в составе сочетанной и комбинированной травмы.

• Повреждения на производстве. Обычно являются следствием нарушений правил техники безопасности. Чаще выявляются у строителей, работников сельского хозяйства (например, в результате удара копытом животного). Могут возникать при ударе отлетевшей деталью во время работы на станке.

• Военные травмы. Диагностируются у военных, принимающих участие в учениях или боевых действиях.

Патогенез

При ударе возможен перелом носовых костей и/или перегородки. Травматическое воздействие высокой интенсивности может сопровождаться нарушением целостности стенок пазух и лобных отростков верхнечелюстных костей, реже – сошника, носовых раковин, стенок орбиты, решетчатой кости. В последнем случае существует риск обильного кровотечения, обусловленного повреждением решетчатой артерии. Характерной особенностью переломов костей носа является формирование большого количества отломков. Типичное направление смещения фрагментов – кзади, кнаружи и кнутри. При прямом ударе в нижнюю часть органа иногда определяется изолированное повреждение хряща перегородки. В первые годы жизни переломы костей носа встречаются редко, что обусловлено эластичностью твердой основы данной области. У детей старшей возрастной группы может наблюдаться расхождение швов между костями.

Классификация

С учетом наличия либо отсутствия повреждения кожи различают открытые и закрытые переломы. Для оценки характера травмы российские отоларингологи используют классификацию Волкова, согласно которой выделяют следующие типы переломов костей носа:

• Без смещения. Считаются самыми легкими переломами, не сопровождаются изменением формы носа в отдаленном периоде.

• Со смещением. Возникают при интенсивных травматических воздействиях. При отсутствии репозиции исходом перелома становится деформация носа различной степени выраженности.

• Повреждение носовой перегородки. Может быть изолированным либо сочетаться с переломом носовых костей и соседних структур.

Возможные осложнения

В первые часы после травмы возможно обильное кровотечение, особенно при тяжелых повреждениях с нарушением целостности решетчатой кости. К осложнениям раннего периода относятся гематомы, абсцессы, нагноение мягких тканей. При тяжелых открытых переломах существует опасность распространения гнойного процесса на кости, в том числе – формирующие переднюю черепную ямку. После сращения при отсутствии вправления может выявляться эстетический дефект. Часто наблюдается искривление носовой перегородки, сопровождающееся расстройством носового дыхания, при этом повышается вероятность развития синусита и ринита. Реже дыхание через нос полностью блокируется.

Диагностика

Для подтверждения диагноза и определения лечебной тактики проводятся следующие диагностические мероприятия:

• Консультация отоларинголога. Включает выяснение жалоб, уточнение механизма и давности травмы, внешний осмотр и пальпацию. В ходе осмотра отмечается значительный отек области носа с распространением на нижние веки, могут выявляться кровоизлияния в кожу и конъюнктиву, при открытых переломах видны повреждения кожи. При ощупывании может определяться боль, деформация, костный хруст, иногда пальпируются края отломков.

• Передняя риноскопия. Исследование позволяет уточнить локализацию источника кровотечения, выявить разрывы слизистой, нарушение формы носовой перегородки, повреждение раковин.

• Рентгенография костей носа. Производится в прямой и боковой проекциях. Назначается для подтверждения перелома, определения его вида и локализации, оценки направления и выраженности смещения фрагментов.

Лечение

При легких травмах лечение осуществляют амбулаторно, при тяжелых переломах больных госпитализируют в отоларингологическое отделение. Пациентам с переломами без смещения производят обработку ран, назначают антибиотики, выдают направление на физиолечение. При наличии смещения выполняют репозицию костей носа в день поступления. Больным с переломами основания черепа и ликвореей вправление проводят через 2-3 недели после травмы. Боковое смещение устраняют давлением пальца со стороны, противоположной искривлению. Коррекцию смещения отломков кзади производят с использованием узкого элеватора.

Для удержания фрагментов в правильном положении репозицию завершают тампонадой среднего и верхнего носовых ходов, в нижние ходы устанавливают резиновые трубки для дыхания. При необходимости применяют наружную фиксацию отломков валиками, прикрепленными с помощью лейкопластыря, или коллодиевой повязкой. Иногда фиксация не требуется. При тяжелых многооскольчатых переломах, невозможности консервативной репозиции и повторном смещении показана ринопластика, которая в случае повреждения перегородки сочетается с септопластикой. Для удержания костей в правильном положении накладывают повязку сроком на две недели.

Прогноз

Прогноз при изолированных переломах в случае своевременного квалифицированного лечения обычно благоприятный. При неправильном сращении фрагментов возникает косметический дефект, отмечаются нарушения носового дыхания, что может потребовать проведения пластических хирургических вмешательств. У больных с разрывами и значительным отеком слизистой иногда образуются рубцы и синехии полости носа, которые становятся причиной нарушений обоняния и дыхания. При сочетанных повреждениях исход в значительной степени зависит от тяжести других травм (чаще черепно-мозговых).

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Травмы околоносовых пазух

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Травма околоносовых пазух (травматические повреждения околоносовых пазух) — травматическое повреждение, приводящее, как правило, к перелому стенок той или иной околоносовой пазухи со смещением или без смещения костных отломков с возможным формированием косметического, функционального дефекта и кровоизлиянием в придаточные пазухи носа.

Код по МКБ-10

Эпидемиология

По данным различных исследований, до 53% всех повреждений ЛОР-органов приходится на травмы носа и околоносовых пазух, из которых в половине случаев наблюдают повреждение лобных пазух, Чаще встречаются у мужчин в возрасте 15-40 лет.

[1], [2], [3], [4], [5]

Патогенез травм околоносовых пазух

Травмы типа 1 возникают при прямом ударе в область спинки носа. В менее тяжёлых случаях носовые кости и часть медиальных стенок глазниц смещаются в межглазничное пространство единым сегментом или незначительно раздробляясь. Эти переломы могут быть вколоченными и представляют трудности при репозиции. При более типичной травме носовые отростки лобной кости остаются интактными. Лобный отросток верхней челюсти отделяется по лобно-носовому шву, по медиальной части подглазничного края, смещается назад и латерально в виде одного или двух отломков. Хрящевая часть носа, как правило, не страдает.

Симптомы травм околоносовых пазух

При травмах околоносовых пазух, как правило, всегда отмечают сотрясение головного мозга, проявляющееся потерей сознания, тошнотой, рвотой. Обычно наблюдаются диффузная головная боль и боль в области травмы, кратковременное или длительное носовое кровотечение, требующее срочной остановки передней или задней тампонадой. При закрытых травмах одной лобной или верхнечелюстной пазухи сотрясения головного мозга может и не быть, и жалобы больного могут ограничиваться лишь болезненностью в месте травмы при пальпации, локальным отёком мягких тканей и кратковременным носовым кровотечением.

Классификация травм околоносовых пазух

В зависимости от силы воздействия и особенностей ранящею предмета его направленности и глубины проникновения травмы околоносовых пазух могут быть открытыми (с повреждением кожного покрова) или закрытыми (без повреждения кожного покрова).

Выявление определённых типов травм привело к созданию сравнительной классификации повреждений носо-глазнично-решётчатого комплекса.

Классификация по Gruss J.S. включает травмы односторонние и двусторонние (5 клинических типов):

- Тип 1 — изолированная травма костей носоглазнично-решетчатого комплекса.

- Тип 2- травма костей носо-глазнично-решётчатого комплекса и верхней челюсти:

- а) только центральная часть верхней челюсти:

- б) центральная и латеральная части верхней челюсти с одной стороны;

- в) центральный и билатеральный перелом верхней челюсти.

- Тип 3 — обширная травма носоглазнично-решетчатого комплекса:

- а) в сочетании с черепно-мозговой травмой;

- б) в сочетании с переломами Фор-1 и Фор-2.

- Тип 4 — травма носо-глазнично-решётчатого комплекса со смещением глазницы:

- а) глазо-глазничное смещение:

- б) глазничная дистопия.

- Тип 5 — травма носо-глазнично-решётчатого комплекса с утратой костной ткани.

[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Скрининг

Выявление лиц с травматическими повреждениями околоносовых пазух осуществляют с учетом жалоб на боль, определении деформации в области проекции околоносовых пазух, данных анамнеза (травмы) и осмотра — отёк мягких тканей в области околоносовой пазухи, деформация передней и нижней стенки лобной пазухи, болезненность и крепитация костных отломков при пальпации, наличие гематом, кровоподтеков в области травмы.

Источник статьи: https://ilive.com.ua/health/travmy-okolonosovyh-pazuh_109892i15951.html

Перелом костей носа

Содержание

Определение и общие сведения [ править ]

Переломы скелета носа (травма носа, перелом костей носа) — механические повреждения составляющих его костно-хрящевых анатомических образований, включающих носовые кости, лобные отростки верхней челюсти и перегородку носа.

Переломы скелета носа — одна из самых распространённых травм челюстно-лицевой области. Они составляют, по данным разных авторов, 8,5-28% всех повреждений лица. На травмы носа приходится небольшой процент общего числа травматических повреждений, однако среди других травм ЛОР-органов занимают доминирующее положение.

Ввиду разнообразия клинико-морфологических вариантов переломов скелета носа существует множество классификаций, носящих в основном описательный характер, направленных на определение способа репозиции.

Этиология и патогенез [ править ]

Травматические деформации наружного носа у детей обнаруживают в 43,2% случаев переломов скелета носа (боковое смещение спинки носа в 23%, западение одного из скатов в 40%, уплощение спинки в 10% и комбинации перечисленных деформаций в 27% случаев).

Последствия травм носа зависят от направления действия травмирующего агента. Выделяют пять типовых механизмов действия травмирующего агента определяющих характерные виды переломов скелета носа у детей.

При действии травмирующего агента спереди на кончик носа возникает вертикальный перелом четырёхугольного хряща в каудальном отделе с вывихом его из костного ложа в области носовой ости. Перегородка носа при этом деформируется в хрящевой части по типу шипа, сужая клапан носа. Костный скелет наружного носа при такой травме не повреждён, но с ростом лицевого скелета формируется деформация наружного носа в виде девиации его кончика в сторону. При действии травмирующего агента спереди на кончик носа возникает вертикальный перелом четырёхугольного хряща в каудальном отделе с вывихом его из костного ложа в области носовой ости. Перегородка носа при этом деформируется в хрящевой части по типу шипа, сужая клапан носа. Костный скелет наружного носа при такой травме не повреждён, но с ростом лицевого скелета формируется деформация наружного носа в виде девиации его кончика в сторону.

При действии травмирующего агента спереди на спинку носа происходит горизонтальный перелом четырёхугольного хряща в передненижнем отделе с формированием деформации по типу гребня. Действие травмирующего агента сверху на спинку носа приводит к горизонтальным переломам в задних отделах костной части перегородки носа; возможна травма решётчатой пластинки решётчатой кости с носовой ликвореей.

Действие травмирующего агента сбоку на спинку носа приводит к перелому носовых костей и лобных отростков верхней челюсти с формированием деформаций наружного носа в виде западения одного ската (чаще левого) или бокового смещения всей спинки носа в сторону, устраняемых репозицией. Возможен комбинированный перелом ячеек решётчатой кости и медиальной стенки орбиты.

Травматические повреждения, возникающие при ударе лицом о твёрдую поверхность, приводят к множественным разнонаправленным переломам перегородки со сложными комбинированными деформациями костно-хрящевой части.

Клинические проявления [ править ]

Основные клинические симптомы перелома скелета носа — кровотечение, отёк, болезненность, экхимозы, раны, ссадины и деформация наружного носа, затруднение носового дыхания, подвижность и крепитация отломков.

Более достоверный симптом перелома скелета носа — деформация, нарушающая архитектонику лица. Деформацию наружного носа на момент обращения за помощью в стационар можно обнаружить у 57,5% детей с переломами скелета носа, в остальных случаях чётко определить характер деформации невозможно в связи с выраженным отёком мягких тканей. Следует учитывать, что у 7,4% пациентов детского возраста деформация наружного носа не связана со случившейся травмой и определялась ранее. При выборе сроков хирургического лечения переломов скелета носа необходимо учитывать выраженность отёчно-травматических изменений в окружающих тканях, оцениваемую по четырём степеням.

Отсутствие отёка мягких тканей наружного носа отмечают лишь у 9,3% больных при поздних сроках поступления в стационар (более 7 сут после травмы).

У детей быстро возникающий отёк мягких тканей вследствие их повышенной гидрофильности в детском возрасте маскирует деформацию наружного носа. Сопутствующие травме носовые кровотечения и реактивные изменения слизистой оболочки затрудняют объективную риноскопическую оценку повреждения внутриносовых структур. Именно поэтому необходимы дополнительные методы исследования.

Перелом костей носа: Диагностика [ править ]

При сборе анамнеза выясняют:

• сроки, обстоятельства и механизм травмы;

• наличие неврологической симптоматики после травмы (тошнота, рвота, потеря сознания);

• сведения о ранее перенесённых травмах носа;

• сведения о профилактических прививках от столбняка.

Передняя риноскопия выявляет отёк слизистой оболочки, наложения свернувшейся крови, отделяемое в носовых ходах с примесью сукровицы, функциональные нарушения в слизистой оболочке полости носа, обусловленные непосредственной травмой и неспецифическими реакциями микроциркуляторного русла медиаторного типа. Нарушения респираторной, обонятельной функции и мукоцилиарного клиренса. Обоняние нарушено вследствие сдавления ветвей обонятельных нервов смещёнными костными отломками и в результате кровоизлияния в обонятельную область. При сопутствующей черепно-мозговой травме нарушение обоняния может иметь центральное происхождение. Реактивные изменения слизистой оболочки в области глоточных устий слуховых приводят к кондуктивному снижению слуха.

Инструментальные методы диагностики

Рентгенография носовых костей в боковой проекции по В.Г. Гинзбургу позволяет выявить локализацию и характер перелома костей носа, направление смещения костных отломков, а также оценить эффективность иммобилизации и срастания костных отломков после репозиции. Проведение КТ показано больным с комбинированными и сочетанными переломами скелета носа для уточнения объёма и характера травматических повреждений и выбора оптимальных сроков и способов хирургического лечения. Использование трёхмерной реконструкции КТ позволяет визуализировать боковые смещения отломков носовых костей, лобных отростков верхней челюсти и перегородки носа, а также обнаружить сопутствующие травматические повреждения орбит, околоносовых пазух и основания черепа.

Ультрасонография наружного носа в передней продольной, передней поперечной, боковой правой и боковой левой проекциях уточняет деформацию костной пирамиды носа. Эндоскопия полости носа позволяет оценить степень повреждения внутриносовых структур, перегородки носа, определить источник кровотечения и ликвореи, провести цифровую фото- и видеодокументацию. Особенно ценную информацию даёт эндоскопическое исследование при диагностике повреждений задних и верхних отделов полости носа для обнаружения и последующего хирургического закрытия ликворных свищей.

Эндоскопические признаки острой травмы перегородки носа:

• изгибы перегородки носа под острым углом;

• патологическая подвижность при зондировании;

• отёк и кровоизлияния на слизистой оболочке в месте перелома.

Дифференциальный диагноз [ править ]

Дифференциальную диагностику переломов скелета носа проводят с ушибами наружного носа, сопровождающимися сходными клиническими симптомами и с предшествующими травме деформациями наружного носа на основании рентгенологического исследования.

Перелом костей носа: Лечение [ править ]

Устранение травматических нарушений формы и функций носа и проведение мероприятий, направленных на стимуляцию процессов репарации в травмированных тканях.

Показания к госпитализации

Травматическая деформация наружного носа, нарушение респираторной функции вследствие нарушения архитектоники полости носа.

Направлено на стимуляцию процессов репарации в травмированных тканях и состоит в назначении анальгетиков, препаратов кальция, противоотёчных и гемостатических средств, сосудосуживающих и антисептических капель в нос. Из физиотерапевтических методов наилучшие результаты даёт лазеро- и магнитотерапия.

Репозицию костей носа проводят в максимально ранние сроки, не позднее 7-12 дней после травмы. Сроки хирургического лечения переломов скелета носа зависят от характера и объёма местных и сочетанных травматических повреждений.

Регенерация хряща перегородки носа происходит медленнее, чем восстановление остальных тканей носа. На 14-15-е сутки после травмы линия перелома ещё заполнена свернувшейся кровью, края хряща в месте перелома ровные, без признаков рубцевания. Места переломов через 6 мес после травмы полностью заполняются волокнистой соединительной тканью с очагами хондрогенеза. Образование полноценного соединительнотканного рубца на месте перелома хряща происходит приблизительно через год после травмы. Хирургическое лечение переломов скелета носа по срокам проведения определяют как раннее (1-7-е сутки после травмы), отложенное (8-15-е сутки после травмы) и плановое (от 6 мес после травмы и позднее).

Плановое хирургическое лечение переломов скелета носа (риносептопластика) проводят при сочетанных переломах скелета носа с переломами основания черепа и назальной ликвореей, а также больным с сочетанной травмой, протекающей с тяжёлыми функциональными нарушениями.

Показания к хирургическому лечению переломов перегородки носа в остром периоде травмы:

• перелом перегородки носа (не позднее 15 сут после травмы);

• травматическая деформация перегородки носа, нарушающая респираторную функцию.

Абсолютными противопоказаниями к проведению операции служат переломы перегородки носа, комбинированные с переломами основания черепа и носовой ликвореей или сочетанные с травматическими повреждениями других органов, протекающими с тяжёлыми нарушениями жизненно важных функций организма.

Особенности риносептопластики у детей разного возраста

Тканесохраняющий метод операции позволяет проводить септопластику с 4-5 лет, используя следующие способы септо-пластики:

• тканесохраняющие операции (19,2%);

• резекционно-тканесохраняющие операции с использованием приёмов несвободной аутопластики (50,8%);

• резекционно-тканевосполняющие операции с использованием приёмов свободной пластики (30%).

При необходимости применяют наружную фиксацию исправленной формы носа, используя термопластическую пластинку оргопласта и специальные способы риносептопластики.

Профилактика [ править ]

Профилактика переломов скелета носа в детском возрасте — комплекс социальных мероприятий, включающий организацию безопасного досуга детей и подростков, безопасного дорожно-транспортного движения, разъяснительной работы с детьми, родителями и педагогами.

Прочее [ править ]

При соблюдении рекомендуемых сроков и способов хирургического лечения переломов скелета носа у детей в целом благоприятен. Косметические результаты зависят от характера смещения отломков. В случаях их западения и уплощения спинки носа результаты репозиции несколько хуже, так как необходима более длительная фиксация нестабильных отломков с использованием специальных сплинтов, вводимых эндоназально.

Источник статьи: https://wikimed.pro/index.php?title=%D0%9C%D0%9A%D0%91-10:S022

Источник