Перелом пазухи черепа

Лобная пазуха защищена толстым кортикальный слоем и более устойчива к перелому, чем какая-либо другая кость лицевого скелета (рис. 1). Переломы лобной пазухи составляют всего 5-15% всех переломов верхних отделов лицевого скелета и наиболее часто связаны с автомобильными авариями, спортивными происшествиями и нападениями. Чрезвычайные силы, требующиеся для возникновения перелома передней пластинки лобной пазухи, приводят к тяжелым сопутствующим повреждениям у 75% пациентов. Шестьдесят шесть процентов пациентов имеют сопутствующие переломы костей лицевого скелета. При тяжелых сквозных повреждениях летальность составляет 25%. Изолированные переломы передней пластинки происходят примерно в 33% этих повреждений. Комбинированные переломы передней пластинки, задней пластинки и носолобного кармана составляют примерно 67% повреждений лобной пазухи. Изолированные травмы задней пластинки нечасты.

Рис. 1. Сила (в фунтах), требуемая для возникновения перелома различных костей лица (из Nahum AM. The biomechanics of maxillofacial trauma. Clin Plast Surg 1975;2:63. С разрешения).

Для правильного лечения необходима точная диагностика переломов лобной пазухи и повреждений носолобного кармана. Неправильное лечение может привести к эстетической деформации, хроническому синуситу, пневмоцефалии, мукопиоцеле, менингиту и абсцессу мозга. К сожалению, лечение переломов лобной пазухи остается одной из наиболее противоречивых областей травматологии лица. Осложнения могут развиться через годы после повреждения, а наблюдение в отдаленном периоде часто затруднено.

В результате, хирург может прекрасно владеть определенной хирургической техникой и иметь мало осложнений, о которых становится известно. Однако тот же хирург может иметь длинный список случаев, леченных «где-либо в другом месте», которые, в конечном счете, приводят к образованию мукоцеле. Хирург должен проявить постоянное упорство и придавать особое значение длительному наблюдению после повреждений лобной пазухи.

Патофизиология

Лобная пазуха выстлана псевдомногослойным, реснитчатым призматическим эпителием. При повреждении слизистая лобной пазухи имеет уникальную склонность к образованию мукоцеле. Мукоцеле увеличиваются, разъедают кость и могут прогрессировать в остеомиелит, менингит или абсцесс мозга. При хирургическом лечении переломов облитерацией лобной пазухи, для тщательного удаления всех остатков слизистой нужно использовать алмазные боры. Перед репозицией слизистую нужно также удалить со всех свободных костных фрагментов. Слизистая оболочка, забытая в отверстии Breschet, может привести к образованию мукоцеле спустя годы. Необходимость в длительном наблюдении нельзя переоценить.

Диагностика

После того как пациент стабилизирован, все сопутствующие повреждения диагностированы и проведено их лечение, нужно выполнить тщательное обследование головы и шеи. Пациенты с переломами лобной пазухи часто жалуются на боли и отек в области лба. Разрывы в этой области нужно обследовать в стерильных условиях, чтобы оценить целостность передней пластинки, задней пластинки и твердой мозговой оболочки. Сквозные повреждения лобной пазухи имеют тяжелый прогноз, при их наличии показано немедленное хирургическое вмешательство.

Другие находки, которые могут говорить о повреждении лобной пазухи, включают надблоковую и надглазничную парестезии, носовое кровотечение, двоение в глазах, ссадины и гематома на лбу. Пациента нужно опросить о наличии прозрачных выделений из носа или соленого отделяемого из задней части носа. Жидкость, подозрительную на спинномозговую ринорею, нужно оценить с помощью «теста ореола». Сукровице дают впитаться в фильтровальную бумагу. Если присутствует спинномозговая жидкость (СМЖ), то она впитается быстрее, чем кровь, приводя к образованию ореола вокруг пятна крови. Жидкость можно также послать на обычный биохимический анализ. Повышенное содержание глюкозы говорит о наличии спинномозговой жидкости.

Решающим тестом на спинномозговую жидкость является определение Р2-трансферрина. Наличие Р2-трансферрина очень характерно для спинномозговой жидкости. Кроме этого, Р2-трансферрин обнаруживается только в жидкости стекловидного тела глаза и перилимфе внутреннего уха.

Рентгенография

Осевая и венечная компьютерная томография с шагом 1,5 мм является золотым стандартом для диагностики переломов лобной пазухи. Осевые изображения точно показывают место и тяжесть перелома как передней, так и задней стенки. Грубую оценку целостности твердой мозговой оболочки можно сделать по наличию или отсутствию пневмоцефалии. Венечные срезы дают детальное изображение дна лобной пазухи и крыши глазницы. К сожалению, компактная анатомия носолобного кармана делает точную диагностику перелома в этой области трудной. Переломы по средней линии, дающие трещину по направлению к дну пазухи, для точной диагностики могут потребовать хирургического обнажения.

Лечение

Задачи лечения переломов лобной пазухи включают (в порядке уменьшения важности): защиту содержимого черепа, предотвращение ранних и поздних осложнений, восстановление эстетичного контура лба и возвращение нормальной функции пазухи. Решить все эти задачи удается не всегда. Однако обязательно восстановление «безопасной» пазухи. После того как это сделано, можно приступить к эстетическому и функциональному восстановлению. Конкретные лечебные подходы включают наблюдение, открытую репозицию с внутренней фиксацией, облитерацию пазухи, экзентерацию пазухи (операция Riedel) и краниализицию пазухи.

Классификация переломов

Переломы лобной пазухи можно классифицировать по анатомическому виду, тяжести повреждения и наличию утечки спинномозговой жидкости. Соответствующее решение относительно лечения можно принять, оценив пять анатомических параметров (табл. 1). В клинической ситуации эти параметры лучше всего запоминать, мысленно передвигаясь по пазухе спереди назад. Параметры включают наличие:

(1) перелома передней пластинки,

(2) перелома носолобного кармана,

(3) перелома задней пластинки,

(4) разрыва твердой мозговой оболочки (подтекание спинномозговой жидкости) и

(5) степень смещения/раздробления.

Таблица 1

Оценка перелома лобной пазухи: анатомические параметры

- Перелом передней пластинки

- Перелом носолобного кармана

- Перелом задней пластинки

- Разрыв твердой мозговой оболочки (подтекание спинномозговой жидкости)

- Смещение отломков/раздробление

G. Е. Bradley Strong и Jonathan М. SykesHolt

Переломы лобной пазухи и носо-глазнично-решетчатого комплекса

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

Код по МКБ-10: S02.0 – Перелом свода черепа – лобной кости, теменной кости

Код по МКБ-10: S02.1 – Перелом основания черепа: черепных ямок, затылочной кости, верхней стенки глазницы, пазух решетчатой и лобной кости, клиновидной кости, височной кости

Код по МКБ-10: S02.2 – Перелом костей носа

Код по МКБ-10: S02.3 – Перелом дна глазницы

Код по МКБ-10: S02.4 – Перелом скуловой кости и верхней челюсти

Травма лобной области и корня носа обычно происходит в результате дорожно-транспортных происшествий и иногда на производстве. Перелом, возникающий в таких случаях, вовлекает верхние околоносовые пазухи (лобную, решетчатый лабиринт, клиновидную) и переходит на основание передней черепной ямки.

Возможно также возникновение перелома чешуи лобной кости с повреждением твердой мозговой оболочки и внутричерепных структур и распространение линии перелома на околоносовые пазухи. Лобно-базальные переломы составляют 70% всех переломов основания черепа. Линия перелома в типичных случаях проходит по основанию передней черепной ямки и основанию носа, как и при латеробазальных переломах.

Разрыв твердой мозговой оболочки и повреждение головного мозга, которое может быть закрытым или открытым, часто локализуется в передней черепной ямке. Инфекция может распространяться в полость черепа из области перелома костей носа или околоносовых пазух как сразу после травмы (ранняя инфекция), так и спустя несколько лет (поздняя инфекция), вызывая менингит или абсцесс мозга.

а) Клиническая картина. К основным симптомам относятся носовая ликворея, пролабирование ткани головного мозга из носа или из раны в лобно-носовой области, обширная гематома лица; возможны эмфизема, проптоз с потерей зрения или без его нарушения и лобное пневмоэнцефалоцеле.

Клиническая картина может проявляться также симптомами сотрясения или ушиба головного мозга, одно- или двусторонним кровоизлиянием в глаз, которые указывают на возможный лобно-базальный перелом, иногда наблюдается массивное кровотечение из глотки, полости рта и носа. Носовая ликворея – достоверный признак разрыва твердой мозговой оболочки, однако разрыв последней может и не сопровождаться истечением ЦОК.

У 75% больных наблюдается аносмия и повреждение ЧН II, реже ЧН III—VI. Повреждения мягких тканей незначительные или отсутствуют у 20% больных. Иногда отмечаются симптомы повышения внутричерепного давления, связанные, например, с кровотечением, чрезмерным учащением или значительным урежением ЧСС, расширением и фиксацией зрачка на гомола-теральной стороне.

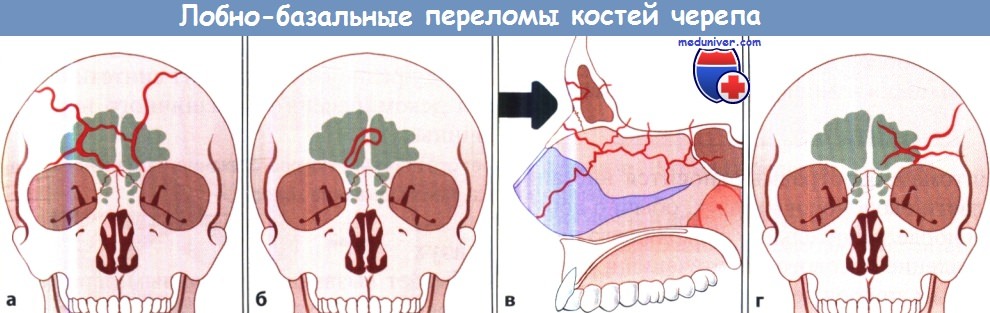

Лобно-базальные переломы:

а Высокий перелом (перелом Эшера I типа).

б Перелом средней части лобнобазальной области (перелом Эшера II типа).

в Глубокий перелом лобно-базальной области (перелом Эшера III типа).

г Латероорбитальный перелом (перелом Эшера IV типа).

б) Диагностика. Диагноз ставят на основании данных анамнеза, характера повреждения, результатов рентгенологического исследования в двух проекциях, рентгенографии околоносовых пазух в различных проекциях (в частности, затылочно-подбородочной, затылочно-лобной, аксиальной и аксиальной с переразгибанием в шейном отделе позвоночника), а также КТ.

Носовую ликворею подтверждают на основании определения концентрации β1 и β2-трансферрина в выделениях из носа и в крови. Если концентрация β2-трансферрина повышена только в носовом отделяемом, то проба считается положительной и диагноз является достоверным. Для уточнения локализации повреждения твердой мозговой оболочки проводят исследование с флуоресцеином натрия.

Хотя интратекальное введение этого препарата не разрешено, эффективность такого исследования в диагностике ликворного свища доказана на большом количестве больных, исчисляемом несколькими тысячами. Флуоресцеин натрия вводят путем поясничной пункции по меньшей мере за 10 мин до начала хирургического вмешательства на основании черепа. Важно, чтобы препарат был исключительно чистым; рекомендуемая доза составляет 1,5 мл 0,5% раствора.

Использование индикаторной полоски для определения концентрации глюкозы в носовом отделяемом, которая при носовой ликворее бывает повышенной, не является достоверным признаком присутствия в носовом отделяемом ЦСЖ.

Другим методом диагностики носовой ликвореи является изотопное исследование субдурального пространства.

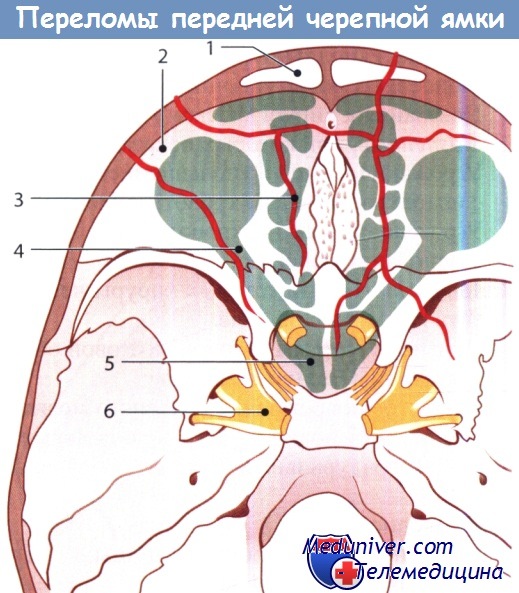

Типичные переломы переднего отдела черепной ямки:

1 – лобная пазуха; 2 – глазница; 3 – решетчатая кость;

4 – зрительный нерв; 5 – клиновидная пазуха; 6 – гассеров ганглий.

в) Лечение лобно-базальных переломов черепа. После стабилизации состояния больного на фоне противошоковой терапии приступают к первичной хирургической обработке раны передней черепной ямки и поврежденной околоносовой пазухи с иссечением нежизнеспособных тканей и закрытием дефекта твердой мозговой оболочки.

Операцию выполняют через околоносовые пазухи. Костные отломки стенок околоносовых пазух репонируют.

Показания к хирургическому вмешательству делят на три категории:

1. Жизненные, при которых показана незамедлительная операция:

• Угрожающее жизни повышение внутричерепного давления, связанное с интракраниальным кровотечением.

• Угрожающее жизни кровотечение в околоносовых пазухах, носоглотки и основании черепа.

2. Абсолютные, при которых хирургическое вмешательство следует выполнить как можно раньше:

• Признаки разрыва твердой мозговой оболочки, например носовая ликворея или пневмоэнцефалоцеле.

• Открытое повреждение головного мозга.

• Ранние или поздние интракраниальные осложнения, например менингит, экстрадуральный абсцесс, субдуральный абсцесс, абсцесс головного мозга.

• Инородное тело.

• Осложнения со стороны глазницы.

• Остеомиелит лобной кости.

• Вдавленный перелом и подозрение на повреждение твердой мозговой оболочки.

• Повреждение ЧН, требующее их декомпрессии.

• Проникающие ранения черепа.

3. Относительные, при которых хирургическое вмешательство можно выполнить в течение 1-2 нед.:

• Переломы лобной, решетчатой или клиновидной кости с повреждением одноименных пазух, при которых возможно повреждение твердой мозговой оболочки, но отчетливые признаки такого повреждения отсутствуют.

• Вдавленные переломы и переломы с явным смещением отломков с признаками повреждения твердой мозговой оболочки или без них.

• Повреждение околоносовых пазух и мягких тканей.

• Посттравматический синусит и мукопиоцеле.

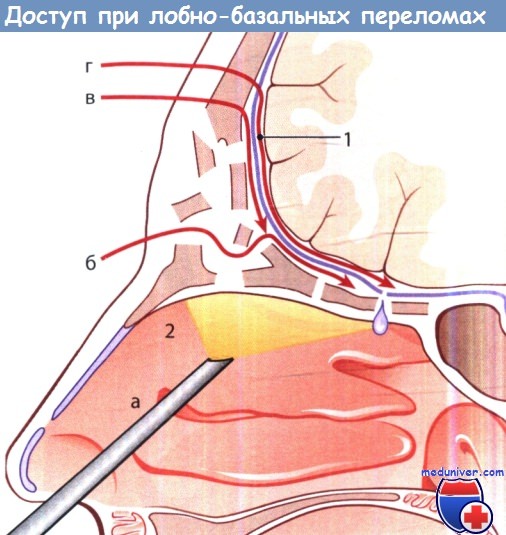

Лобно-базальные переломы: доступы к месту перелома:

а – эндоскопический эндоназальный; б – лобно-орбитальный; в – лобно-экстрадуральный;

г – лобно-интрадуральный; 1 – твердая мозговая оболочка; 2 – полость носа.

Цель операции состоит в широком доступе через поврежденную зону к твердой мозговой оболочке, удалении костных фрагментов и санации раны головного мозга в области основания черепа, после чего дефект твердой мозговой оболочки ушивают с использованием лоскута из фасции или апоневротического шлема, а рану дренируют через поврежденную околоносовую пазуху, используя методику типичной операции на околоносовых пазухах.

На рисунке ниже схематически показаны 4 типичных доступа:

1. Эндоскопический эндоназальный.

2. Лобно-орбитальный.

3. Лобно-экстрадуральный.

4. Лобно-интрадуральный.

Выбор доступа и последовательность этапов операции зависят от больного и совместного плана, составляемого нейрохирургом, ринологом и челюстно-лицевым хирургом с привлечением при необходимости глазного хирурга, а при повреждениях других частей тела – хирурга и травматолога.

д) Осложнения. К осложнениям относятся ликворный свищ, рецидивирующий менингит, ранний или поздний абсцесс головного мозга, остеомиелит костей свода черепа и образование мукоцеле и пиоцеле.

Повреждения нижней челюсти и ВНЧС. Лечением повреждений нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) занимается челюстно-лицевой хирург, в задачу которого входит также восстановление правильного прикуса.

К основным симптомам переломов нижней челюсти относятся отек в нижней части лица, патологическая подвижность или деформация нижней челюсти, нарушение прикуса, боль при движениях ею, надавливании или торзии, а также тризм.

Первая помощь при раздробленных переломах, особенно переломах подбородка с обширным повреждением мягких тканей, должна быть оказана безотлагательно. Хирургическое вмешательство выполняют под интубационным наркозом с ИВЛ через интубационную или трахеостомическую трубку, учитывая опасность обструкции дыхательных путей. Сильное кровотечение при необходимости останавливают давящей повязкой. Восстановление поврежденных мягких тканей и иссечение рубцов осуществляют, выполняя обычные пластические или реконструктивные операции.

– Также рекомендуем “Симптомы повреждения слезных органов”

Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

- Симптомы перелома верхней челюсти и его лечение

- Симптомы перелома глазницы и скуловой кости

- Симптомы перелома глазницы от удара и взрыва

- Симптомы баротравмы пазух носа и его лечение

- Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

- Симптомы повреждения слезных органов

- Симптомы расщелины лица, носа, губы, челюсти, неба

- Симптомы грыжи мозга – менингоэнцефалоцеле

- Симптомы атрезии ноздрей и хоан

- Принципы ринопластики при кривом носе и носе с горбинкой

Источник

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» – кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

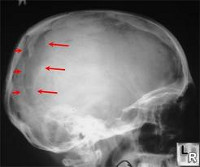

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник