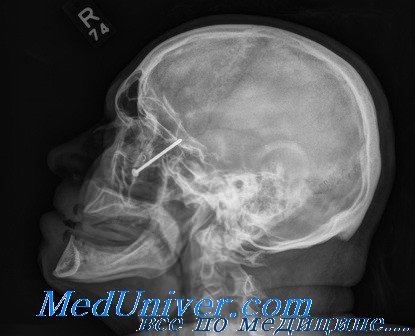

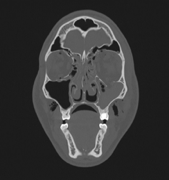

Перелом орбиты на рентгене

Повреждения внутренней и нижней стенки глазницы на рентгенограмме

Труднее всего определяется рентгенологически нарушение целости внутренней стенки глазницы. Трещины или переломы без смещения отломков вообще не диференцируются. В таких случаях можно сделать вывод только на основании косвенных признаков, как, например, затемнения клеток решетчатой полости, обусловленного кровоизлиянием в полость, стушеванности контура внутреннего орбитального края и эмфиземы глазницы. При компрессионном переломе внутренней стенки глазницы на рентгенограмме можно обнаружить смещение всей стенки в решетчатую полость; в других случаях внутренняя стенка смещается в полость глазницы.

В ряде случаев наблюдается отторжение бумажной пластинки, которая на рентгенограмме проицируется в виде изолированной, более или менее изогнутой линии. Часто перелом внутренней стенки сочетается с переломом костей носа.

Одним из наиболее частых осложнений при переломах внутренней стенки глазницы является травматический дакриоцистит. Большей частью это обусловлено нарушением связи слезного мешка со слезноносовым каналом вследствие смещения слезной кости со слезным мешком. К оперативному вмешательству на слезном мешке следует приступать только после предварительного исследования слезного мешка и слезноносового канала путем наполнения их контрастной массой. Нередко при смещенных переломах внутренней стенки глазницы образуется mucocele решетчатой полости.

Нижняя стенка глазницы редко повреждается изолированно. Большей частью она вовлекается в процесс при переломе верхнечелюстной кости, наружной или внутренней стенки глазницы. При одновременном повреждении наружной стенки линия перелома часто начинается в области лобно-скулового шва и тянется вдоль наружной стенки к нижней. Наиболее часто линия перелома проходит в области инфраорбитального канала.

При нарушении целости нижней стенки глазницы, почти как правило, наблюдается затемнение гайморовой полости, вызванное кровоизлиянием в нее. Этот косвенный признак перелома нижней стенки глазницы должен, однако, быть принят во внимание с известной долей осторожности, так как и при воспалительных процессах в гайморовой полости может наблюдаться такое же затемнение.

Чаще всего нарушается целость наружной стенки глазницы. С одной стороны, это объясняется тем, что наружная стенка наиболее доступна внешнему воздействию; с другой стороны, тем, что переломы и трещины этой стенки на рентгенограмме выявляются легче всего вследствие большой плотности ее в переднем отделе. Чаще линия перелома проходит по лобно-скуловому шву и отсюда вдоль наружной стенки. При интерпретации рентгенограмм необходимо осторожно подходить к выводу о зиянии лобно-скулового шва.

Следует обратить внимание на линию шва на боковом снимке. На хорошо произведенной прицельной рентгенограмме отчетливо видны зубцы лобно-скулового шва; при переломе же — края отростков лобной и скуловой кости будут казаться более сглаженными. Наряду с такими сравнительно легкими повреждениями, иногда наблюдается смещение наружной стенки в полость глазницы или полный отрыв скуловой кости.

При тяжелых травмах часто нарушается целость нескольких стенок глазницы. Как клинически, так и рентгенологически при этом отмечается более или менее выраженная деформация глазницы.

При падении с высоты на лицо или при ударе большим предметом иногда наблюдаются довольно обширные нарушения целости костных стенок обеих глазниц. Весьма часто при этом повреждаются область переносья и внутренние стенки глазниц.

Нарушение целости костных стенок глазницы может иметь место и при непрямой травме, т. е. тогда, когда место приложения тупой силы находится вдали от глазницы. Чаще всего это наблюдается при падении на голову с высоты, реже — при падении на ноги. Большей частью при этом страдает верхняя стенка глазницы, на которую переходит линия перелома с основания черепа. Переломы основания черепа трудно обнаружить рентгенологически, а при острой травме исследование в аксиальной проекции вообще противопоказано.

Ряд признаков, например, кровотечение из носа, потеря сознания, рвота, симптом очков, указывает на наличие перелома основания черепа. Если в таком случае при исследовании глазниц удается обнаружить трещину в верхней стенке глазницы, то это может подтвердить предположение о переломе костей основания черепа. В литературе имеется довольно много сообщений, указывающих на то, что верхняя стенка глазницы довольно часто вовлекается в процесс при переломах костей основания черепа. При этом трещины верхней стенки орбиты могут проходить в самых разнообразных направлениях, иногда и в поперечном, захватывая верхнюю стенку обеих глазниц. Нередко наблюдается внезапная и полная потеря зрения, что указывает на вовлечение в процесс стенок канала зрительного нерва.

– Также рекомендуем “Перелом канала зрительного нерва – рентгенологическая диагностика”

Оглавление темы “Рентгенография глаза при травме”:

- Неогнестрельные повреждения глаза. Повреждения верхней стенки глазницы

- Повреждения внутренней и нижней стенки глазницы на рентгенограмме

- Перелом канала зрительного нерва – рентгенологическая диагностика

- Эмфизема глазницы: формы, диагностика

- Травматический энофталм – западение глаза. Пульсирующий экзофталм – выпучивание глаза

- Огнестрельные ранения глаза. Классификация огнестрельных травм глазницы

- Рентгенологическая диагностика огнестрельных травм глаза и глазницы

- Травматический остеомиелит глазницы. Инородные тела глаза – орбиты

- Опредение положения инородного тела глаза по рентгенограмме. Метод Балтина

- Глазное яблоко на рентгенограммах. Рентгенография глаза при воспалении

Источник

Признаки переломов стенок орбиты. Принципы лечения. Прогноз и последствия для зрения.

Трещины и переломы костных стенок орбиты, как правило, образуются в результате сильных ударов крупным предметом по области глаз, голове, в результате дорожно-транспортных происшествий или падения с высоты.

Виды переломов

По целостности кожных покровов:

- открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа);

- закрытые (изолированные от внешней среды).

По тяжести поражения:

- со смещением костных отломков;

- без смещения костных отломков;

- неполные (трещины).

По месту удара:

- прямые (перелом в месте приложения силы);

- непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации).

В зависимости от силы воздействия может быть перелом одной или нескольких стенок орбиты, нередко сопутствуют переломы костей черепа разной степени тяжести.

Признаки переломов стенок орбиты

Клиническая картина и дальнейший прогноз в большинстве случаев зависят от силы удара и повреждения соседних структур. Например, перелом верхней стенки орбиты нередко связан с повреждением головного мозга. Переломы нижней и внутренней стенок осложняются возможностью попадания инфицированного слизистого отделяемого из придаточных пазух носа в орбиту.

Основные признаки переломов:

- Кровотечение из носа, кровоизлияние под кожу век.

- Наличие воздуха под кожей в области глаза (особенно часто при чихании или шмыгании носом после травмы). При этом, при надавливании на кожу, под пальцами ощущаются едва заметные щелчки — лопанье пузырьков воздуха в тканях.

- Ограничение подвижности глаза, двоение.

- Невозможность широко открыть рот.

- Смещение глазного яблока вглубь орбиты (энофтальм), вниз (гипофтальм), редко — выпирание глаза наружу (экзофтальм).

- Снижение чувствительности кожи в области скулы, щеки, верхней губы, нижнего века, верхнего века, лба (на стороне повреждения).

Перелом канала зрительного нерва

При переломе канала зрительного нерва велика вероятность повреждения самого нерва, что ведет к необратимой слепоте.

Канал зрительного нерва — костная структура длиной 5-6 мм, внутри которого от глаза к головному мозгу идет зрительный нерв. При переломе канала зрительного нерва велика вероятность повреждения самого нерва как костными отломками, так и отеком или кровоизлиянием внутри канала. В подобных случаях требуется срочное хирургическое вмешательство, снимающее избыточное давление на нерв (гибель нерва ведет к необратимой слепоте).

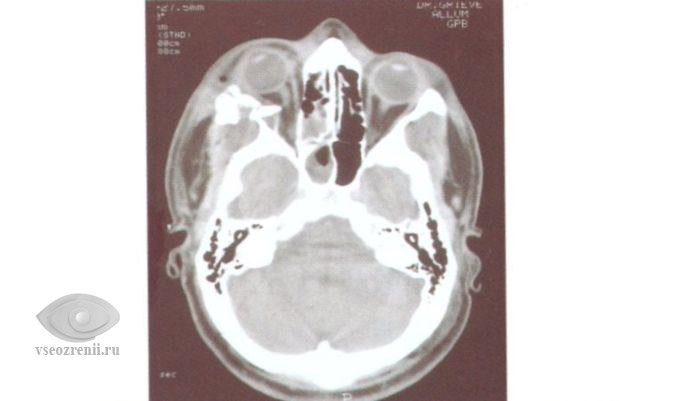

Диагностика переломов стенок орбиты

Диагностика проводится с помощью обычной рентгенографии в нескольких проекциях, а также компьютерной томографии.

Принципы лечения

При удовлетворительном состоянии пациента хирургическое восстановление анатомических структур возможно в течение первых 72 часов после травмы. Однако, если состояние пациента тяжелое, на первый план выходит спасение жизни и реконструктивные операции откладываются.

В зависимости от места перелома может потребоваться консультация или даже совместное хирургическое вмешательство с нейрохирургом, оторинолярингологом или челюстно-лицевым хирургом.

При переломах стенок орбиты (особенно внутренней) от резкого втягивания воздуха, чихания и т.д. следует воздержаться на пару недель.

Прогноз и последствия

В каждом конкретном случае прогноз, необходимость и сроки вмешательства, также как и последствия, определяются степенью повреждения. При своевременном лечении прогноз в большинстве случаев благоприятный. Косметические дефекты могут потребовать проведения пластической хирургии в отдаленном периоде.

Источник

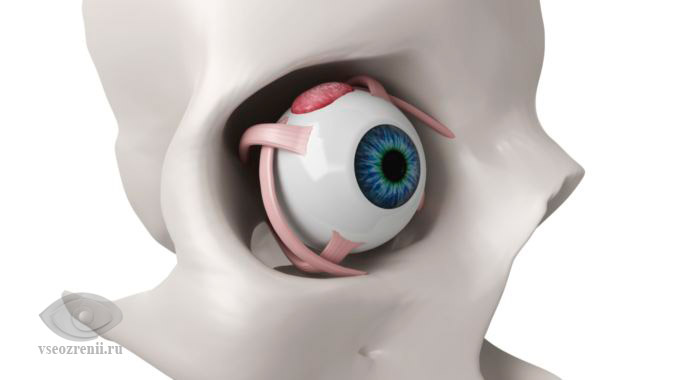

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Рассказывает Роман Карташов,

челюстно-лицевой хирург

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Симптомы перелома стенки глазницы

- появление боли, отека или гематомы в области глаза;

- онемение щеки, десны;

- кровотечение из носа;

- изменение положения глаза, двоение в глазах;

- снижение остроты зрения;

- нарушение конфигурации лица (из-за переломов лицевого скелета при обширных травмах).

Диагностика перелома стенки глазницы

Компьютерная томография (КТ) является золотым стандартом в диагностике переломов глазницы, позволяющим точно воспроизвести вид скелета орбиты и прилежащих структур в нескольких плоскостях. 3D реконструкция дает достоверную информацию о количестве костных отломков орбиты и их положении.

Лечение переломов стенки глазницы

- антибактериальное для предотвращения развития инфекции;

- симптоматическое для купирования боли, отека, подкожных гематом;

- хирургическое для восстановления прежней формы скелета, положения глаза, дренирование внутриглазничных гематом.

Переломы глазницы существенно отличаются как по локализации, так и по степени тяжести. Глобально врачу важно определить, необходима ли операция.

Показания к проведению операции:

- нарушение функции зрения (часто из-за перелома происходит смещение глаза, в результате чего появляется двоение; нарастающая гематома может привести к атрофии зрительного нерва и потере зрения; костные фрагменты могут препятствовать сокращению мышц, что приводит к ограничению движения глаза);

- нарушение структуры лицевого скелета из-за смещения костных отломков, что проявляется изменением черт лица, асимметрией, обезображиванием;

- сдавление подглазничного нерва смещенными костными фрагментами, что привело к онемению щеки, половины носа, губы и десны.

Предпочтительно выполнять операцию сразу после перелома до развития отека. Если отек все же успел появиться, то необходимо подождать 3-5 дней.

Если оставить перелом без лечения, то возможны неблагоприятные последствия в виде посттравматической деформации, нарушения зрения, изменения положения глаза. Лечить их гораздо сложнее, нежели «свежую» травму.

Виды операций при переломе глазницы:

Стенки глазницы представлены очень тонкими костями, и вернуть их в прежнее положение не представляется возможным. Однако в арсенале хирургов есть несколько материалов для протезирования: собственная кость пациента со свода черепа, титановая сеть и различные синтетические протезы.

Если речь идет о переломе края глазницы, то восстановление его формы выполняется при помощи фиксации титановых пластинок винтами, т.к. в этом месте кость достаточно толстая.

Реабилитация после перелома стенки глазницы

После операции выполняется компьютерная томография для контроля результата проведенной операции. Пациент находится под наблюдением челюстно-лицевого хирурга и офтальмолога.

Как правило, при гладком течении послеоперационного периода на 3-4 сутки отек в области операции начинает спадать, а через 7-10 дней могут оставаться только следы гематом.

Реабилитация направлена на восстановление функции зрения. Пациентам рекомендуется выполнять глазодвигательные упражнения, избегать повышения давления в полости носа во время чихания и высмаркивания.

Противопоказания к операции

- тяжелая черепно-мозговая травма

- сопутствующая патология, при которой противопоказаны любые операции.

Источник

Перелом медиальной стенки орбиты: причины, диагностика, лечениеПереломы медиальной стенки орбиты могут быть изолированными либо сочетаться с множественными повреждениями костей носа и синусов. При изолированных переломах тактика совпадает с таковой при переломах нижней стенки орбиты. При более обширных переломах в проведении реконструкции требуется участие хирургов разного профиля. Эпидемиология и этиология: Анамнез. В анамнезе есть указания на травмы различных механизмов. Основные симптомы — диплопия и косметический дефект (в зависимости от объёма перелома носа). Внешний вид перелома медиальной стенки орбиты. Ущемление медиальной прямой мышцы с развитием диплопии и иногда анофтальма. При прямых переломах наблюдают выраженное повреждение переносицы и медиальной части орбиты, иногда опущение переносицы и телекантус. Возможно возникновение носового кровотечения, гематомы орбиты, истечение спинномозговой жидкости из носа и повреждение слёзоотводящей системы.

Визуализация перелома медиальной стенки орбиты. При КТ определяют протяжённость перелома, что позволяет выбрать тактику реконструктивного вмешательства. МРТ недостаточно. Особые случаи. Реконструктивное вмешательство при переломах медиальной стенки орбиты с ущемлением медиальной прямой мышцы по возможности следует проводить раньше, чем при переломах нижней стенки орбиты (в течение одной недели). Лечение перелома медиальной стенки орбиты. Часто при изолированном переломе медиальной стенки орбиты лечения не требуется. Одно из показаний к проведению реконструкции — ущемление медиальной прямой мышцы с развитием диплопии. При обширных переломах может развиться энофтальм; в этом случае выполняют реконструктивную операцию на орбите. Иногда необходима имплантация различных материалов. При обширных переломах с вовлечением переносицы и медиальной части орбиты выполняют реконструктивное вмешательство и установку пластин (обычно при участии отоларинголога). Прогноз. Хороший. При обширных переломах может потребоваться проведение множества операций и ревизий. – Также рекомендуем “Перелом верхней стенки орбиты: причины, диагностика, лечение” Оглавление темы “Патология орбиты”:

|

Источник

Перелом орбиты глаза довольно распространенное явление, травмы чаще всего случаются при прямом ударе в лицевую область, реже встречаются переломы, вызванные различными болезнями (гайморит, конъюнктивит).

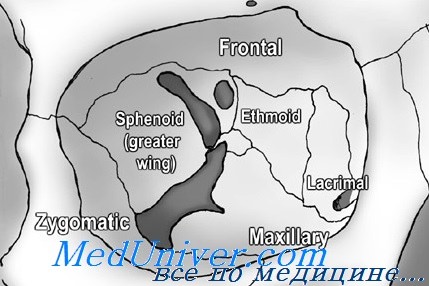

Строение глазницы

Глазная кость или орбита глаза по своей форме напоминает конусообразную впадину. Верхушка конуса направлена внутрь полости черепа, у взрослого человека длина глазной орбиты достигает 4-5 см и 4 см в ширину.

Костное строение полости глазницы:

- 1 – глазничная пластина сетчатой кости;

- 2 – часть орбиты в лобной доле;

- 3 – канал со зрительным нервом;

- 4 – надбровная дуга;

- 5 – верхняя глазничная щель;

- 6 – область клиновидной кости;

- 7 – скуловая дуга;

- 8 – нижняя щель глазницы;

- 9 – орбитальная поверхность скуловой кости;

- 10 – полость для слезного мешка.

Статистика

У пострадавшего могут возникать головокружения, тошнота, двоение, неестественное расширение зрачков, непроизвольное сокращение мышц лица (нервные тики), хрусталик глаза не реагирует на световые раздражители, опухлости вокруг глазницы, кровоизлияния. В особо тяжелых случаях наблюдается вываливание глазного яблока наружу или смещение его внутрь полости орбиты.

Диагностика

При поступлении в травматологическое отделение пациенту направляют на рентгенографию. Первым действием врач осматривает пациента на фактор ярко выраженных явлений перелома, если сломана нижняя стенка орбиты, то у больного обнаруживается гематома века, субконъюнктивальное кровоизлияние (вся область белка глаза налита кровью), опухоль оболочки глаза. Обследование начинается непосредственно с полного осмотра головы пациента, лицевой части, проверяют реакцию на внешние раздражители и проводят исследование нервных окончаний коробки черепа.

В отделении офтальмологии больного осматривают на подозрение тяжелых увечий: разрыв белка глаза, защемление зрительного нерва, высокое давление в области орбитальной впадины.

Для выявления нарушений моторики глаза используют тест с искусственным раздвоением (диплопией). Офтальмолог и больной садятся на расстояние двух метров друг от друга, к поврежденному глазу прикладывают полупрозрачное красное стекло. Врач берет в руки включенный фонарик и передвигает им в разных положениях, после у больного спрашивается сколько изображений лампочки он видел. Если изображений было два или более, то больного просят сообщить в каком положении, вертикальном или горизонтальном и на каком расстоянии друг от друга они находились.

Следующим этапом проводят дифференциальную диагностику на выявление у пострадавшего затруднительных вращений глазным яблоком. Для этого используют «тракционный тест»: больной смотрит на свою руку, вытянутую в области предположительного смещения. После местного обезболивания пораженной области, веки травмированной глазницы фиксируют специальным предметом, при этом глазное яблоко смещается в противоположном направлении от предположительно защемленной мышцы.

При положительном «тракционном тесте» обнаруживают защемление нерва нижней орбитальной дуги в области перелома. Больному тяжело совершать движения глазом вверх и вниз. В редких случаях развивается диплопия и требуется оперативное вмешательство.

Отрицательный результат «тракционнго теста»: у пациента наблюдают незначительное смещение глазного яблока в верхнюю область, при это он может свободно двигать им по направлению к полу. Глазница фиксируется аналогичным способ, как в предыдущем тесте, пациента просят смотреть травмированным глазом в область пола, специалист должен почувствовать судорожное сокращение нервных окончаний и выявить специфику повреждения. Обычно паралич связан с сильным ушибом мышц орбиты и проходит в течении двух недель, если двигательная функция глаза не восстановилась, проводят повторную диагностику зрительного нерва.

Тесты не рекомендуется проводить, если потерпевший чувствует резкие боли и при сильных отеках глазной области. Нужно подождать пока опухлости уменьшатся в размерах, иначе можно поставить не верный диагноз.

После всех процедур осмотра и установки диагноза, больного переводят на лечение в ЛОР отделение.

Лечение

Вначале больному прописывается курс антибиотиков, пострадавшего следует предупредить об опасности высмаркивания носа. Далее пострадавший проходит занятия по зрительной гимнастике и восстановлению вращательной моторики яблока. Также назначают профилактическое лечение, чтобы предупредить развитие диплопии и деформацию зрачка.

Обычные переломы нижней стенки глазничной орбиты не оперируется, в большинстве случаев больной не страдает неврологическими расстройствами и ярко выраженной деформацией лицевой кости. В более тяжелых случаях требуется вмешательство хирургов. Операция должна проходить на ранней стадии после точной диагностики.

Показания к операции:

- сильное расстройство зрения и двоение;

- смещение глазного яблока на промежуток более 2 миллиметров;

- перелом большой площади нижней стенки орбиты;

- сильная дисфункция зрительного нерва;

- постоянно расширенный хрусталик глаза;

- невосприятие подачи световых импульсов на радужную оболочку.

В послеоперационный период больному назначают внутривенные инъекции, также прописывают мышечные инъекции с костерастительными веществами.

При обращении в клинику на ранней стадии перелома позволит специалистам полностью восстановить структуру кости и эстетическую пластику лица. На поздних этапах даже при хирургическом оперировании восстановить полную моторику лица проблематично, а иногда и вовсе является невозможным.

Источник