Перелом орбиты глаза у ребенка

Травма орбиты (глазницы) у детей, ребенка

Казинская Н.В., врач-офтальмолог Детского медицинского центра «Маркушка»

Орбита (глазница) — парная полость в черепе, содержащая глазное яблоко с его придатками. Травмы орбиты глаза– довольно частая патология, которая может встретиться в клинической практике врачей разных специальностей (детских офтальмологов, травматологов, нейрохирургов и др.).

Диагностика и лечение травм органа зрения и его придаточного аппарата одна из важных проблем детской офтальмологии. Число больных с повреждениями орбиты по данным некоторых авторов колеблется от 1,07% до 2,7% от общего числа офтальмологических больных и приближается к 4% от больных с травмами органа зрения.

Причины повреждения орбиты

Частые причины повреждения орбиты: удары в область орбиты кулаком, тупыми предметами (камень, теннисный мяч, снежки, хоккейные шайбы и клюшки, снегоходы, автотранспортные травмы). Максимальная частота травм области орбиты у детей отмечена в период каникул и в праздничные дни.

Переломы стенок орбиты. Механизмы

Возможны и обсуждаются разные механизмы переломов костных стенок орбиты. При тупой травме возможны изменения, возникающие под воздействием травмирующей силы в месте ее приложения или на протяжении в результате деформации самой структуры орбиты. Не исключено, что глазное яблоко, непосредственно от удара само, под влиянием гидродинамических сил, способно нарушить целостность наиболее тонких стенок. Многие авторы отмечают, что мягкие ткани орбиты оказывают повреждающее компрессионное действие на ее стенки вследствие резкого увеличения внутриорбитального давления в момент травмы. И, наконец, значительное возрастание повреждающего действия травмирующей силы по мере ее абсорбции костными стенками орбиты.

Среди изолированных переломов, по данным Eheeder, чаще всего встречаются переломы нижней стенки орбиты – в 67% случаев. Смешанные переломы орбиты чаще всего встречаются при переломах свода и основания черепа – 42%, а также при переломах скуловой кости – 39%.

Диагностика повреждений орбиты. Прямые и косвенные признаки

Диагностику контузионных повреждений орбиты проводят исходя из совокупности прямых и косвенных признаков перелома.

Прямые признаки:

-симптом «ступеньки» или локальной болезненности при пальпации вдоль орбитального края глазницы;

— эмфизема век, экзофтальм или энофтальм;

— смещение глазного яблока по горизонтали или вертикали; ограничение активной подвижности глазного яблока при положительном «тракционном тесте» Конверса;

— диплопия.

Косвенные признаки:

— отеки и кровоподтеки мягких тканей окологлазничной области и век;

— типичная локализация субконъюнктивальных кровоизлияний соответственно месту перелома;

— хемоз конъюнктивы;

— ранний симптом «очков»;

— одностороннее носовое кровотечение;

— расстройство кожной чувствительности в зоне разветвления I-II ветвей тройничного нерва;

— внезапная односторонняя слепота; снижение зрения при прозрачных оптических средах глаза; птоз.

Двоение (диплопия) у ребенка, детей. Двоение предметов окружающего мира

Одним из самых распространенных проявлений переломов орбиты является нарушение бинокулярного зрения у детей, которое проявляется на ранних сроках после травмы диплопией (двоение предметов окружающего мира).

Двоение (диплопия) – нередкая жалоба пациентов, обращающихся за офтальмологической помощью. Диплопии уделяется достаточное внимание в современной офтальмологической литературе. Публикации по данной тематике связаны с предложениями отдельных методов исследования и лечения. Между тем диплопия представляет собой достаточно четко очерченный синдром, доставляющий мучительные страдания и служащий поводом для полной или частичной утраты ребенком ранее приобретенных навыков

Основная жалоба больных заключается в двоении предметов окружающего мира. Чаще всего оно бывает при двух открытых глазах. Двоение может быть полным, то есть во всех направлениях взора, или частичным, — в какой-то части поля взора. Самой тяжелой является диплопия при взгляде вниз.

Как правило, пациент может точно отметить день, и даже момент, когда появилась диплопия. Двоение, особенно если раньше у больного было полноценное бинокулярное зрение – мучительная жалоба. Больной ребенок утрачивает ранее приобретенные навыки: ему становится трудно ходить, писать, читать, пользоваться транспортом, выполнять работу по дому.

Мы обозначили в наших наблюдениях двоение термином орбитальная диплопия, которая возникает вследствие травмы орбиты (взрывного перелома, при котором фронтальный удар вызывает мгновенное повышение внутриорбитального давления и перелом стенки орбиты). При этом возможно сочетание смещения глазного яблока и повреждение глазодвигательных мышц (парез, паралич или их ущемление в области повреждения костных стенок орбиты).

Диагностические тесты на диплопию

При обследовании больных мы пришли к выводу о достаточно высокой диагностической значимости при диплопии у детей ряда клинических исследований.

Тест на скрытую диплопию (больной двумя глазами фиксирует источник света, в то время как перед одним глазом устанавливается красное стекло и в случае нарушения функции глазодвигательных мышц или смещения глазного яблока больной вместо одного реального, видит сразу два разноокрашенных источника света).

Определение пассивной подвижности глаз при помощи тракционного теста Конверса (обнаружение затруднения движения возникающего при попытках пассивно сместить глазное яблоко в направлении отсутствия активного движения).

Коордиметрия по Гессу, исследование двойных изображений по Гаабу, трехэтапный тест Паркса, подвижность глаз в разных позициях взора, исследование на синоптофоре, исследование поля одиночного видения, характер зрения.

Окончательный диагноз перелома ставится на основании рентгенологического исследования в двух стандартных проекциях (задней прямой и боковой), компьютерной томографии орбиты и ретробульбарного пространства.

По материалам «Клинические признаки перелома стенок орбиты при травмах у детей», Дубовская Л.А., Казинская Н.В., Одошашвили Е.Д. (Москва, Российский Государственный Медицинский Университет).

Источник

Перелом глазницы у ребенка

Переломы глазницы часто сопровождаются повреждением глаза и требуют лечения у офтальмолога.

а) «Взрывные» (blow-out) переломы. «Взрывными» (blow-out) переломами называются те, при которых происходит проваливание одной из стенок глазницы, окружающих глаз. Чаще всего возникает перелом нижней стенки глазницы, но также могут встречаться повреждения медиальной стенки. У детей нередко встречаются переломы типа «крышки люка», обычно это переломы нижней стенки глазницы. «Взрывные» переломы не характерны для маленьких детей до формирования придаточных пазух носа.

1. Этиология. «Взрывные» переломы возникают либо при сдавлении глазницы, при котором увеличивается давление на ее содержимое, либо при прямой передаче энергии удара краю глазницы, костям нижней или медиальной стенок глазницы. В экспериментальных исследованиях продемонстрировано, что при таком воздействии на край глазницы возникает «взрывной» перелом ее нижней стенки.

2. Осложнения. «Взрывной» перелом может вызывать две группы осложнений. В результате пролабирования содержимого глазницы в дефект ее нижней или медиальной стенки может развиваться энофтальм. Сразу же после травмы энофтальм может оставаться незаметным из-за отека и набухания тканей, но становится видимым через 5-7 дней после травмы и должен оцениваться по прошествии этого срока. Если перелом приводит к косметически значимому дефекту, мы выполняем репозицию перелома, вправляем содержимое глазницы и восстанавливаем ее первоначальный объем.

Вторым типом осложнений является косоглазие, в том числе вызванное ущемлением или параличом глазодвигательных мышц, вертикальным смещением глазного яблока, синдромом Brown и даже повреждением черепных нервов, если удар был достаточно сильным. Ущемление нижней прямой мышцы — наиболее частая причина косоглазия после «взрывных» переломов. Мышца ущемляется дефектом нижней стенки и фиксирует глаз в положении гипотропии. Большинство пациентов жалуются на вертикальное двоение, усиливающееся при взгляде вверх.

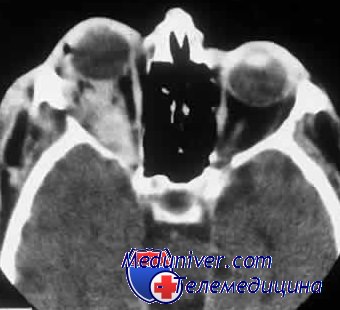

«Взрывной» перелом.

В левой глазнице видно ущемление окружающих нижнюю прямую мышцу тканей.

б) Травматическая нейрооптикопатия:

1. Этиология. Травматическая нейрооптикопатия развивается при травмах лица или головы, сопровождающихся прямым или непрямым повреждением зрительного нерва. У детей такие травмы чаще всего связаны с авариями на транспорте или спортивными травмами. Состояние приводит к односторонней или двусторонней, частичной или полной потере зрения. Чаще всего повреждение зрительного нерва происходит при травмах лобной кости, иногда даже незаметных и внешне незначительных.

Стоит упомянуть и о некоторых специфических клинических ситуациях. Пациенты с тяжелыми психиатрическими расстройствами могут пытаться самостоятельно энуклеировать собственный глаз, что может сопровождаться отрывом зрительного нерва на некотором расстоянии от глазного яблока. Если отрыв происходит в заднем отделе нерва вблизи хиазмы, то односторонняя слепота может сопровождаться височной гемианопсией парного глаза вследствие повреждения хиазмы. У пациентов, которым удается вырвать собственный глаз, часто наблюдается временный регресс психиатрической симптоматики; при повторном обострении болезни пациент может попытаться энуклеировать и свой второй глаз. Такие пациенты требуют пристального наблюдения, а их психотическая симптоматика — интенсивного лечения.

2. Диагноз и лечение. Часто при осмотре врач может обосновывать диагноз на наличии симптоматики односторонней афферентной зрительной дисфункции (афферентный зрачковый дефект, ухудшение цветовосприятия, снижение остроты зрения). К сожалению, многие пациенты, перенесшие такую травму, не в состоянии взаимодействовать с врачом для проведения обследования. При лечении травматической нейрооптикопатии мы применяем высокие дозы стероидов, например метилпреднизолон в дозе 30 мг/кг внутривенно болюсно.

Еще один метод лечения — хирургическое вмешательство, показанием для которого являются кровоизлияние в оболочки зрительного нерва (фокальное, диффузное или субпериостальное) и перелом канала зрительного нерва, сопровождающийся его компрессией. Однако отсутствуют убедительные данные, подтверждающие, что стандартное медикаментозное или хирургическое лечение пациентов с травматической нейрооптикопатией влияет на отдаленные исходы для зрения.

в) Травматическое ретробульбарное кровоизлияние. Травма глаза или глазницы иногда сопровождается кровоизлиянием в глазницу. Кровоизлияние может развиваться в результате тупой травмы, при которой, как полагают, на ретробульбарные вены и артерии воздействуют разрывающие силы. Острые предметы также могут проникать за глазное яблоко, при этом не травмируя его, и повреждать кровеносные сосуды. В такой ситуации у больного развиваются боли и признаки быстро увеличивающегося ретробульбарного объемного образования: экзофтальм, офтальмогипертензия, хемоз и ограничение подвижности глаза.

Травма — не единственная причина развития этих симптомов ретробульбарной патологии. Медленно прогрессирующие изменения могут указывать на болезнь Graves, сходная симптоматика наблюдается при таких заболеваниях, как целлюлит глазницы и травматическое каротидно-кавернозное соустье. Диагноз целлюлита ставится при наличии других признаков инфекции (покраснение, гипертермия в области патологического очага, выраженные боли). При КТ обычно выявляется синусит, распространяющийся в ретроорбитальное пространство, у пациента отмечается повышение температуры тела и лейкоцитоз.

Каротидно-кавернозное соустье подозревают при наличии пульсирующего экзофтальма и расширении (артериализации) сосудов конъюнктивы и сетчатки.

Иногда травматическое ретробульбарное кровоизлияние требует оказания неотложной помощи. При повышении внутриглазного давления и нарушения функций зрительного нерва необходимо срочно снизить давление. Для снижения внутриглазного давления мы используем ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид) и гиперосмотические препараты. Латеральная кантотомия и нижний кантолиз снижают ретробульбарное давление почти немедленно. Мы редко прибегаем к парацентезу передней камеры, поскольку его эффект непродолжителен, а сама манипуляция связана с риском развития катаракты или внутриглазной инфекции.

– Также рекомендуем “Нарушение зрения у ребенка при травме головного мозга”

Оглавление темы “Травма глаза у ребенка.”:

- Травма глаза ребенка при родах и амниоцентезе

- Травма века, слезных органов и переднего отдела глаза у ребенка

- Повреждение оболочек глаза у ребенка

- Передние и задние ранения глазного яблока у ребенка

- Травматическая катаракта у ребенка

- Гифема глаза ребенка – причины, диагностика, лечение

- Травма сетчатки и сосудистой оболочки глаза у ребенка

- Перелом глазницы у ребенка

- Нарушение зрения у ребенка при травме головного мозга

Источник

Перелом глазницы. Причины травм глаз детейПрямой перелом нижней стенки глазницы ассоциируется с переломом ее края, непрямой ее перелом — это изолированный перелом нижней стенки, он часто называется взрывным. Перелом нижней стенки обычно является следствием удара в орбиту (особенно в ее нижнюю боковую поверхность) предметом, превосходящим ее по размеру, например мячом, кулаком, или удара о приборный щиток автомобиля. Наиболее очевидным клиническим признаком перелома нижней стенки орбиты является ограничение взгляда вверх, дополнительными — экхимоз нижнего века, носовое кровотечение, эмфизема орбиты и гипестезия односторонней щеки и верхней губы вследствие разрыва подглазничного нерва, проходящего через нижнюю стенку глазницы. Лечение детей с острым переломом орбиты заключается в профилактике антибиотиками, назначении противоотечных средств для носа и обертывания со льдом. При ущемлении наружных глазных мышц (что проявляется в ограничении подвижности глаза и диплопии) и при образовании грыжи орбитальной клетчатки или самого глаза (в виде энофтальма) может потребоваться хирургическая коррекция.

Проникающее ранение орбиты. В этих случаях требуется внимательное обследование пострадавшего на возможное повреждение глаза, зрительного нерва или мозга. При осмотре необходимо выяснить, не осталось ли в глазу инородного тела. При проникающем ранении орбиты часты кровоизлияния в орбиту и ее инфицирование; в таких случаях требуется неотложная помощь. Жестокое обращение с детьми – это основная причина повреждения глаза или области глазницы. Проявления многочисленны и играют важную роль в установлении этого синдрома. Возможность неслучайной травмы следует предположить у любого ребенка с экхимозом или разрывом века, с кровоизлиянием в глазницу или окологлазничную область, с катарактой или смещением хрусталика, отслойкой сетчатки. Повреждения фейерверком. Повреждения, связанные с запуском фейерверка, являются самыми тяжелыми из всех повреждений глаз у детей. Примерно 20 % обращений в пункт неотложной помощи в связи с фейерверком — это повреждения глаз. В США большая часть таких случаев приходится на День Независимости. Повреждения глаз на занятиях спортом и их профилактика. Несмотря на то что спортивная травма имеет место во всех возрастных группах, гораздо больше детей и подростков, чем взрослых, занимаются видами спорта, связанными с высоким риском. Непропорционально высокая доля спортивной травмы детей обусловлена тем, что этими видами спорта занимаются больше дети, чем взрослые, а также недостаточной спортивной подготовкой детей и вероятностью того, что они пользуются несоответствующими средствами для защиты глаз. С самым высоким риском для глаз связаны виды спорта, где невозможны средства для защиты глаз, как, например, бокс, борьба и боевые искусства. Большой риск также представляют виды спорта, связанные с быстро движущимися предметами, такими как мяч или шайба, палка, ракетка или стрела (бейсбол, хоккей, лакросс, ракеточные виды спорта, стрельба из лука), а также виды спорта, допускающие агрессивный контакт (футбол, баскетбол). Самое частое повреждение глаз имевет место в баскетболе и бейсболе. В большинстве видов спорта используются защитные очки. Для баскетбола, ракеточных видов спорта и других видов спортивного отдыха, не требующих ношения шлема или защитной маски, используются формованные спортивные очки из поликарбоната, прикрепляемые к голове с помощью эластичной ленты. Для хоккея, футбола, лакросса и бейсбола существуют специальные шлемы с поликарбонатным лицевым экраном. Дети должны носить очки и под шлемом. В бейсболе шлем с очками обязателен в позициях отбивания или ловли мяча; в других позициях достаточно одних очков. – Вернуться в содержание раздела “офтальмология” на нашем сайте Оглавление темы “Болезни глаз детей”:

|

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Серьезные повреждения глаз у детей в развитых странах встречаются с частотой 12 случаев на 100 000 населения ежегодно.

Обычно травма имеет односторонний характер, но в редких обстоятельствах, с интервалом во времени, возможна травматизация или заболевание парного глаза. Травма глаза может стать причиной выраженного косметического дефекта и ограничить будущий профессиональный выбор. Травматическое повреждение органа зрения чаще происходит в молодом возрасте, особенно у мальчиков, а также в социально неблагополучных группах при снижении надзора со стороны родителей и недостатке образования.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Травма век

Возможно сочетание с травмой лица, но не исключен и изолированный характер. При укусах собак и других животных часто возникает сопутствующее повреждение слезных канальцев.

Повреждения слезных канальцев требуют герметизации раны швами и дренирования раневого канала трубчатым дренажом. При неосложненном повреждении слезных канальцев проводят микрохирургическую диссекцию с последующей интубацией носослезной системы через верхний и нижний слезные канальцы.

Субконъюнктивальные кровоизлияния

Необходимо помнить, что субконъюнктивальные кровоизлияния могут маскировать подлежащие проникающие повреждения или травму склеральной капсулы глазного яблока. Сами по себе кровоизлияния не представляют опасности и быстро рассасываются, не требуя лечения.

Травмы роговицы

Ссадины роговицы возникают при ее повреждении острыми предметами, такими как нож, прут и т.д. Для определения размеров повреждений используют флюоресцеиновые капли. При наличии инородных тел их удаляют. В конъюнктивальную полость закладывают мазь, содержащую антибиотик, и закапывают анальгетики. Циклоплегия помогает избежать реакции со стороны цилиарного тела.

Разрывы капсулы глазного яблока

Как правило, локализуются в корнеосклеральной области или в передних отделах склеральной капсулы глазного яблока. Подобные травмы в обязательном порядке сопровождаются внутриглазными повреждениями, за исключением случаев прободений глаза очень маленькими предметами, например иглой.

Исследования

- Проводят осмотр парного глаза, включая офтальмоскопию с расширенным зрачком.

- Для оценки распространенности повреждения, так как детали могут быть прикрыты кровоизлияниями, обязателен осмотр на щелевой лампе.

- При возможности измеряют внутриглазное давление. При проникающем сквозном ранении глазного яблока давление будет снижено.

- Для оценки вовлеченности в процесс заднего отрезка и для исключения – наличия внутриглазного инородного тела целесообразно ультразвуковое исследование, особенно при кровоизлияниях в переднем отрезке глаза и катаракте. Компьютерная томография (КТ) помогает исключить присутствие внутриглазных инородных тел орбиты и переломов ее стенок, а также ретробульбарные кровоизлияния. Магнитно-резонанснаю томографию (МРТ) проводят при подозрении на наличие металлического инородного тела.

Тактика ведения

Практически всем маленьким детям требуется обезболивание, особенно если речь идет о проникающем ранении глазного яблока. При этом стараются избегать применения деполяризующих миорелаксантов. Рану герметизируют, используя соответствующий рассасывающийся или нерассасывающийся шовный материал. Нерассасывающиеся роговичные швы у детей удаляют как можно раньше, особенно когда швы провисают или развязываются. Гифему устраняют хирургическим путем одномоментно со следующими хирургическими вмешательствами:

- травме сопутствует повреждение хрусталика с начальным его помутнением. Производят ленсэктомию и, если задняя капсула хрусталика сохранна, дополняют хирургическое вмешательство первичной или вторичной имплантацией интраокулярной линзы;

- травме сопутствуют кровоизлияния в стекловидное тело и другие повреждения заднего отрезка глазного яблока. Хирургическое вмешательство дополняют витрэктомией или хирургией сетчатки.

Проникающие и непроникающие ранения глазного яблока

Тактика ведения этих больных не отличается от таковой при других повреждениях глаза, за исключением случаев, осложненных наличием внутриглазного или локализующегося за глазным яблоком инородного тела. Подход зависит от природы инородного тела. Большинство инородных тел удаляют посредством микрохирургического внутриглазного пинцета. Металлические инородные тела извлекают большим магнитом, но с внедрением микрохирургической техники этот метод стали использовать реже. Инородные тела орбиты, не обладающие токсическим действием, не всегда нуждаются в удалении и, хотя по существующим правилам, лучше удалить любое инородное тело, маленькие кусочки стекла могут быть оставлены.

Тупая травма глаза

Тупая травма может быть причиной ряда внутриглазных расстройств.

- Гифема.

- Дислокация хрусталика и катаракта.

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Гифема в детском возрасте

Причины

- Травма.

- Опухоли:

- ювенильная ксантогранулема;

- лейкемия;

- гистоцитоз Лангерганса (Langerhan);

- медуллоэпителиома;

- ретинобластома.

- Рубеоз:

- дисплазия сетчатки;

- персистирующая гиперплазия первичного стекловидного тела (ПГПС);

- ретинопатия недоношенных (РН);

- серповидно-клеточная анемия.

- Пороки развития сосудов радужки.

- Иридошизис.

- Ириты и рубеоз радужки.

- Расстройства свертывающей системы крови, цинга, пурпура.

- ПГПС.

- Меланома радужки.

Тактика ведения

- Непосредственно после появления симптома устанавливают сопутствующие внутриглазные нарушения.

- В дальнейшем проводят настолько глубокое обследование, насколько позволяет возраст ребенка.

- Контролируют внутриглазное давление.

- Избегают назначения аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов.

- Вымывают гифему из передней камеры при отсутствии тенденции к рассасыванию в течение 3 дней или при значительном подъеме внутриглазного давления.

Тактика ведения в отдаленные сроки

Выявляют возможную рецессию угла передней камеры, дислокацию хрусталика, повреждения заднего отрезка. При наличии рецессии угла необходимо длительное (иногда в течение всей жизни) наблюдение из-за возможности развития глаукомы.

- Повреждение радужки и рецессия угла передней камеры.

- Отслойка сетчатки.

- контузия сетчатки:

- серебристое поблескивание сетчатки, обусловленное ее отеком;

- при вовлечении в процесс макулярной области снижается зрение;

- в целом прогноз хороший;

- иногда возникает долговременная потеря зрения;

- может иметь место разрыв в слоях или на всю толщину сетчатки.

- Разрыв сосудистой оболочки (см. ниже)

- Болезнь Пурчера (Purtscher):

- травма сочетается с повышением давления в центральной вене сетчатки;

- проявления напоминают воздушную или жировую эмболию сетчатки;

- распространенная ишемия сетчатки и кровоизлияния;

- зрительный прогноз неоднозначен.

- Кровоизлияния в сетчатку:

- могут располагаться в любом слое, с преимущественной эпиретинальной локализацией;

- сочетаются с другими внутриглазными повреждениями;

- сочетаются с разрывами сетчатки.

- Отслойка сетчатки – возможна в сочетании с разрывами сетчатки.

Прободное ранение наружной оболочки глазного яблока

Прободные ранения встречаются при расслоении склеры, обусловленном непроникающей травмой. Эти повреждения часто локализуются вокруг диска зрительного нерва. Травматизирующими агентами при разрывах склеры могут быть самые разнообразные предметы – игровые шарики, палки, а также кулак.

- При любой тупой травме существует риск разрыва.

- Внутриглазное давление при этом снижается.

- Ультразвуковое исследование выявляет кровоизлияния в стекловидное тело и иногда деформацию склеральной капсулы в заднем отрезке.

- Сопровождать разрыв склеры может взрывной перелом (или, как его еще называют, перелом типа blow-out).

При разрывах склеры в переднем сегменте, так же как и при других прободных ранениях капсулы глаза, показано хирургическое вмешательство. Технически оперативное лечение разрывов склеры в заднем отрезке чрезвычайно затруднено.

Профилактика глазного травматизма

- Повышение надзора со стороны родителей, школы и детских учреждений.

- Беседы родителей с детьми об опасности глазного травматизма и сопутствующих ему обстоятельствах.

- Использование защитных очков, особенно для лиц с единственным глазом в ситуациях, чреватых травмой глаза – при спортивных играх,

в которых используют маленькие мячики, а также при работе по обработке металла и камня.

Травма орбиты

Тупые травмы стенок орбиты являются причиной переломов со смещением или без смещения костных отломков. Переломы со смещением обычно требуют репозиции, а при переломах без смещения в лечении необходимости нет.

Осложнения

- Синдром Брауна (Brown).

- Выраженные дефекты костей в заднем отделе орбиты могут провоцировать энофтальм.

Взрывной перелом

Редко встречается в детском возрасте;

Взрывной перелом характеризуется

- перелом нижней или медиальной стенки с ущемлением содержимого орбиты;

- энофтальм;

- отклонение от первичной позиции;

- расстройство вертикальных движений глазного яблока, особенно вверх;

- сопутствующие внутриглазные повреждения;

Лечение:

- при легких степенях взрывных переломов лечения не требуется, за исключением случаев выраженного энофтальма и значительного ограничения подвижности глазного яблока;

- при повреждении дна орбиты целесообразно применение синтетических имплантов.

Травмы черепно-мозговых нервов

Повреждения III, IV и VI пары черепно-мозговых нервов часто встречаются при травмах головы. Обычно улучшение наступает без применения специального лечения. Иногда, особенно при параличах и парезах VI пары черепно-мозговых нервов, в острой фазе заболевания с успехом используют ботулинистический токсин. При двоении рекомендуют окклюзии и призматические очки и оставляют их по меньшей мере в течение 6 месяцев после стабилизации косоглазия, до проведения любого хирургического вмешательства. Проводят окклюзию неповрежденного глаза, пытаясь сохранить движения глаза при наличии пареза и, таким образом, избежать последующей контрактуры прямых мышц.

Травматическая нейропатия зрительного нерва

Может быть обусловлена отрывом зрительного нерва от глазного яблока, поражением зрительного нерва при переломах орбиты, ишемическим повреждением, связанным с расстройством кровоснабжения или кровоизлиянием в оболочки зрительного нерва. Диагноз ставят на основании ультразвукового исследования или визуализации неврологических исследований, зрачковых симптомов и осмотра глазного дна. Могут быть эффективны стероидная терапия в высоких дозах и декомпрессия канала зрительного нерва.

Бытовая травма с применением насилия

- Встречается все чаще.

- Чаще наблюдается у очень маленьких детей.

- Возникает от самых разнообразных причин, часто от сотрясений.

- Плохой психологический фон – молодые родители – стрессовая социальная или рабочая ситуация – плохое обращение с ребенком, например со стороны супругов, насилие и т.д.

[15], [16], [17], [18]

Кровоизлияния в сетчатку

Кровоизлияния в сетчатку не являются патогномоничным симптомом бытовых травм с применением насилия, но по обширности и тяжести клинического течения часто превосходят кровоизлияния, возникающие при обычных травмах. Существуют два механизма образования кровоизлияний:

- повышение интравенозного и внутриглазного давления;

- интенсивное сотрясение с последующим торможением.

Встречаются кровоизлияния любого типа:

- кровоизлияния в стекловидное тело с преретинальной локализацией;

- эпиретинальные кровоизлияния;

- кровоизлияния различной давности;

- перимакулярные складки с кровоизлияниями в сетчатку, имеющие вид приподнятых складок сетчатки и сосудистой оболочки в форме дуги (симптом, характерный для травмы с применением насилия);

- кровоизлияния в любой слой сетчатки.

Другие повреждения глазного яблока

- Периокулярная гематома.

- Катаракта.

- Дислокация хрусталика.

- Травматический мидриаз.

- Ожоги от сигарет на щеках или веках (чаще множественные).

- Отслойка сетчатки.

- Ретиношизис в слоях сетчатки.

Источник