Перелом наружной пластинки

Переломы без смещения

Изолированные переломы передней пластинки без смещения имеют малый риск образования мукоцеле и редко приводят к эстетической или функциональной недостаточности. Эти повреждения лучше всего лечить нехирургически. Небольшой риск наружной деформации нужно обсудить с пациентом. Если развиваются незначительные неравномерности контура, их, после полного разрешения отека лба, часто можно восстановить эндоскопически.

Переломы со смещением

Переломы передней пластинки со смещением могут не выявляться непосредственно после повреждения вследствие отека мягких тканей или гематомы. Однако значительное смещение передней пластинки (более 1-2 мм) создает повышенный риск эстетически значимой деформации. Если принимается решение о реконструкции этих переломов, то это нужно сделать в течение 7-10 дней с помощью открытой репозиции и внутренней фиксации. Переломы передней пластинки с минимальным или легким раздроблением можно восстановить с сохранением функции лобной пазухи. Повреждения с тяжелым раздроблением и значительной травмой слизистой могут потребовать костной трансплантации и облитерации лобной пазухи.

Открытая репозиция и внутренняя фиксация

С пациентом обсуждается риск кровотечения, инфекции, парестезии, подтекания спинномозговой жидкости, менингита, наружной деформации и позднего образования мукоцеле. Необходимо в деталях описать венечный разрез, особенно пациентам с облысением по мужскому типу. В операционной стол поворачивается на 180° от места анестезиолога и путем расчесывания волос на «вдовий гребень», отступя 4-6 см за переднюю границу роста волос, намечается венечный лоскут (рис. 1). Вдоль разреза можно выбрить полоску волос шириной 1-2 см, но это не обязательно. Следует избегать разрезов бровей из-за выступающих рубцов и анестезии лба. Если на лбу уже имеются большие ссадины и разрывы, то разрезы и лечение переломов, по возможности, следует выполнять через них. Однако ссадины на лбу часто неадекватны для экспозиции, диагностики и лечения переломов лобной пазухи. Иссечения разрывов на лбу, как правило, следует избегать.

Рис. 1. Венечный разрез скальпа, расположенный на 4-6 см за границей роста волос.

После инъекции местного анестетика производится разрез и отделение скальпа под сухожильным шлемом ножницами, скальпелем или пальцами. Латеральную диссекцию лоскута нужно тщательно проводить между височно-теменной фасцией (поверхностной височной фасцией) и фасцией височной мышцы (глубокой височной фасцией) (рис. 2). Височно-теменная фасция и лобная ветвь лицевого нерва поднимаются с лоскутом. Когда область диссекции приблизится к верхнему краю глазницы, нужно выделить и предохранить надблоковые сосудисто-нервные пучки. Затем перикраниум рассекается на 1-2 см выше пазухи и сдвигается ниже перелома.

Если имеется подозрение на повреждение задней пластинки или разрыв твердой мозговой оболочки, то от венечного разреза кпереди нужно поднять весь пери- краниальный лоскут. Кровоснабжаемый перикраниальный лоскут можно потом, при необходимости, использовать для восстановления твердой мозговой оболочки.

Рис. 2. Иллюстрация, демонстрирующая фасциальные пространства лобной и височной областей. Височная ветвь лицевого нерва идет в пределах поверхностной височной фасции (височно-теменной фасции) (из Sykes JM. Applied Anatomy of the Forehead and Brow. Fac Plast Surg Clin North Am 1997:5:11).

Лобная пазуха имеет внутри выпуклую форму. Когда к ней прикладывается перпендикулярно направленная травмирующая сила, то выпуклая поверхность уплощается. Кость сдавливается в горизонтальном направлении, пока не произойдет перелом, после чего она становится вогнутой (рис. 3). Репозиция этих вдавленных, вогнутых переломов может быть трудной. Если отломки перекрываются в месте перелома, то их можно вытянуть вперед введенным между ними костным крючком. Если костные фрагменты не перекрываются, репозицию можно выполнить, ввинтив во вдавленный сегмент 1,5-2,0-мм шуруп, захватив его гемостатическим зажимом и вытянув вперед (рис. 4).

Рис. 3. Схема воздействия сдавливающей силы на кость лобной пазухи, когда она деформируется из выпуклой в вогнутую

Рис. 4. Интраоперационная фотография одиночного мини-шурупа, ввинченного в кость передней пластинки и использованного для репозиции/стабилизации отломков при создании жесткой фиксации.

Часто необходимо осторожно удалить фрагмент кости вдоль линии перелома, чтобы ослабить напряжение и создать пространство для репозиции оставшихся костных фрагментов. Нужно пытаться сохранить большинство отломков на месте. Это позволит более точно репонировать кость. Утрата кости бывает нечасто. Однако высокоскоростные повреждения могут привести к образованию маленьких раздробленных фрагментов, которые невозможно сопоставить. Промежутки больше 5 мм реконструируются расщепленными трансплантатами из черепной кости и костной крошкой, забранной из лобной кости режущим бором. Восстановить переднюю пластинку можно также титановой или рассасывающейся сеткой.

После репозиции перелома из его линии нужно удалить все обрывки слизистой, чтобы избежать ущемления. При необходимости, воронку лобной пазухи нужно осмотреть эндоскопически. Затем репонированные фрагменты фиксируются 1,0-1,3-мм микропластинами. Перикраниум, а затем сухожильный шлем и кожа сшиваются. Особое внимание необходимо уделить гемостатичному закрытию сухожильного шлема, чтобы не допустить образования гематомы. Под скальп устанавливаются дренажи Penrose, выходящие через венечный разрез над обоими ушами. Накладывается давящая повязка. Надо следить, чтобы находящиеся под повязкой уши не скручивались вперед. Дренажи Penrose удаляются через 24 часа, давящая повязка применяется до 3 дней, а кожные швы и скобки снимаются через 10 дней.

G. Е. Bradley Strong и Jonathan М. SykesHolt

Переломы лобной пазухи и носо-глазнично-решетчатого комплекса

Опубликовал Константин Моканов

Источник

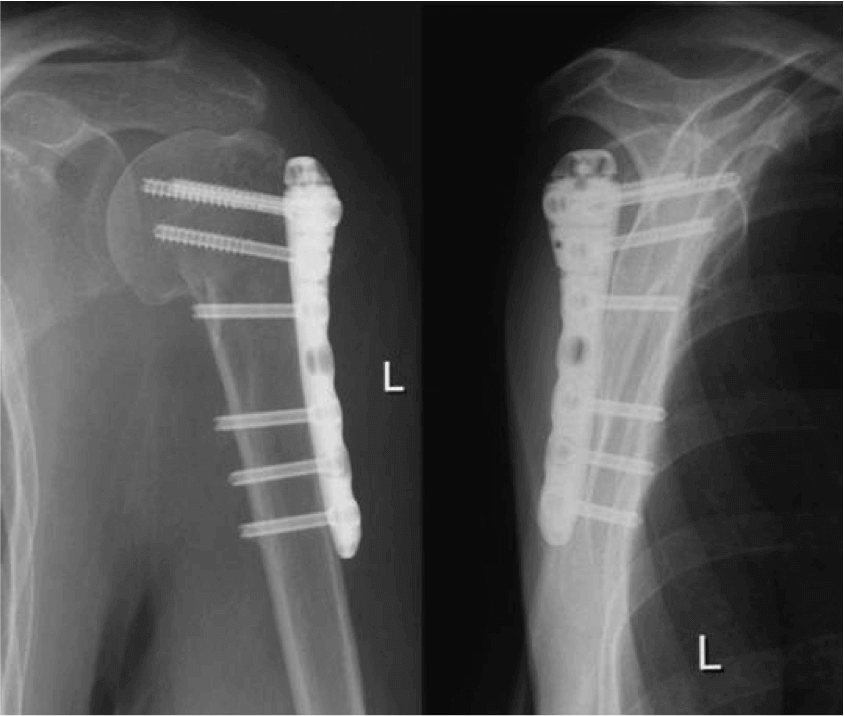

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

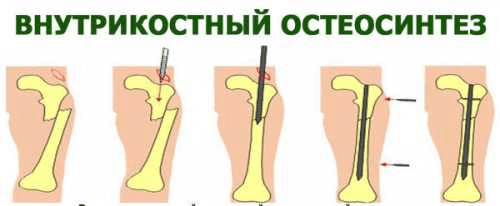

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

Цели лечения: удаление вдавленного перелома костей черепа, регресс основных клинических симптомов, заживление операционной раны.

Лечение: основное лечение – хирургическое. Оно заключается в удалении вдавленных костных фрагментов черепа, инородных тел, загрязненных участков мягких тканей, мозгового детрита, пластике твердой мозговой оболочки, проведении тщательного гемостаза.

Показания к операции: наличие вдавленного перелома костей черепа на толщину кости и более с признаками сдавления головного мозга.

Противопоказания к экстренному вмешательству при отсутствии признаков нарастающей компрессии мозга возникают в случаях шока, жировой эмболии, невосполненной кровопотере, терминальном состоянии пострадавшего.

Операция: удаление вдавленных фрагментов костей черепа.

При наличии незагрязненной раны и небольшой площади повреждения кости возможен доступ через эту рану после освежения ее краев. При этом мобилизацию кости лучше всего проводить с помощью высокооборотных систем, применяя шаровидные фрезы малого диаметра, с окаймлением места вдавления. Так обеспечивается костесберегающий доступ. При использовании обычных мегафрез площадь окончательно удаляемой при доступе костной ткани может во много раз превосходить пределы поврежденной кости.

В большинстве иных случаев необходимы окаймляющие разрезы скальпа. Костный доступ быстро и малотравматично выполняется с помощью высокооборотного краниотома. При обнаружении свободно лежащих костных фрагментов, фиксированных по краям перелома лишь наружной костной пластинкой (вследствие откола и смещения внутренней пластинки) на участках свода черепа вне проекции синусов твердой оболочки мозга, возможна мобилизация костных фрагментов после скусывания наружной пластинки.

Обнаружение многооскольчатых вдавленных переломов черепа, особенно захватывающих проекцию синусов твердой оболочки мозга, требует проведения расширенной трепанации с формированием костного лоскута, границы которого включают все отломки. Такой же тактики следует придерживаться при наличии двух вдавленных переломов черепа, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Широкий доступ позволяет в случае синусного кровотечения или при множественных топографически разобщенных источниках кровотечения быстро и надежно осуществлять гемостаз.

В ряде наблюдений, несмотря на глубокое внедрение костных отломков, подлежащая твердая оболочка мозга оказывается неповрежденной (преимущественно у лиц молодого возраста). В таких случаях при отсутствии данных предоперационной КТ необходимо рассечение твердой мозговой оболочки с ревизией субдурального пространства и поверхности коры мозга (в том числе и с помощью эндокраниоскопии через небольшое отверстие в оболочке). Воздержаться от субдуральной ревизии можно в том случае, если имеется отчетливая пульсация внешне не измененной твердой оболочки мозга и если рана была сильно загрязнена инородными телами.

При повреждении твердой оболочки головного мозга необходима расширенная субдуральная ревизия с удалением размозженных участков мозга, проведением надежного гемостаза, введением в рану левомицетина сукцината (1 г разведенного порошка). После резекции размятых участков твердой оболочки головного мозга проводят ее пластику участком фасции (височная, широкая фасция бедра). Как известно, пластика лиофилизированными аллотрансплататами твердой оболочки в настоящее время запрещена.

Оптимальным решением следует считать протезирование твердой оболочки с помощью соответствующей мембраны “Гортекс”, выполненной из растянутого политетрафторэтилена. Данная мембрана толщиной 0,3 мм приближена к толщине естественной твердой мозговой оболочки. Ее порозность менее 1 микрона обеспечивает минимальное прорастание тканей. Пластичность и мягкость позволяют повторять заданную кривизну поверхности. Перекрывая дефект твердой оболочки, мембрана действует как инертный межтканевой барьер, не прирастая к окружающим тканям. Это предотвращает формирование грубого рубца. Водонепроницаемость мембраны обеспечивает профилактику раневой ликвореи.

При вдавленных переломах наиболее часто повреждается верхний стреловидный синус, как наиболее уязвимый (расположение на вершине свода черепа, большая протяженность, истончение парасагиттальных отделов теменных костей). Вторым по частоте повреждения следует поперечный синус. Повреждения места слияния синусов при оскольчатых переломах затылочной кости чаще не совместимы с жизнью, хотя помимо разрыва стенки синуса возможно только перекрытие его просвета отломками вдавленного перелома.

Адекватный доступ, обеспечивающий достаточный угол оперативного действия, достигается при широкой трепанации, включающей место вдавления с повреждением стенки синуса. При этом необходимо и в современных условиях возможно эффективное использование приемов реконструктивной пластики синуса с надежным гемостазом. Прекращение кровотечения в момент его обнаружения обеспечивают путем придавливания пальцами хирурга участка твердой оболочки в проекции синуса (определяемого по синему прокрашиванию оболочки) проксимальнее и дистальнее места повреждения. Затем временный гемостаз можно осуществить путем вставления тампонов эпидурально по краям трепанационного отверстия в проекции синуса.

Более физиологичным является введение в зияющие просветы приводящего и отводящего сегментов синуса силиконовой трубки с расположенными у ее торцов раздувными микробаллончиками. При этом прекращение кровотечения из синуса достигается при сохранении по нему кровотока. После указанных приемов выполняют основной этап – окончательную остановку кровотечения. Ушивание стенки синуса производят при щелевидных ее дефектах с ровными краями. Особенностью хирургической техники здесь является прошивание только наружного листка твердой оболочки с сопоставлением внутреннего листка во избежание тромбоза синуса. Надежный гемостаз и армирование внешней стенки синуса достигаются при прикладывании и придавливании к месту повреждения небольшой пластинки “ТахоКомба”, представляющего собой коллагеновую губку, обогащенную мощными гемостатиками (прикладывание производят желтоватой поверхностью пластинки, обращенной к месту дефекта). При небольшом дефекте стенки околосинусной лакуны бывает достаточно введения в дефект кусочка мышцы с фиксацией его по краям при помощи биполярной коагуляции, фрагмента “Сургицеля” (полоска оксигенированной целлюлозы) или пластины “ТахоКомба”, обеспечивающих быстрый надежный гемостаз.

При дырчатых дефектах верхнего стреловидного синуса выполняют пластику его стенок в зависимости от топографии, распространенности и характера их повреждения. При повреждении одной верхней стенки пластику выполняют выкроенным лоскутом твердой оболочки вблизи синусного дефекта с интерпозицией мышечного фрагмента или пластины “ТахоКомба” либо фрагментом височной фасции с ушиванием узловыми швами. В случае использования силиконовой трубки после наложения последней лигатуры (без затягивания) из баллончиков выпускают воздух с последующим извлечением трубки и завязыванием лигатуры.

При повреждении в пределах передней трети верхнего стреловидного синуса вполне допустима его обтурация мышечными полосками или указанными выше биосинтетическими материалами.

Наиболее трудной бывает остановка кровотечения из синуса при отрыве устья поверхностных венозных коллекторов, особенно при вторжении в полость черепа отколотых острых тонких костных отломков, как бы “срезающих” вену у устья, а также при одновременном повреждении двух стенок синуса. В таких случаях оптимальным решением является доступ в межполушарную щель с выкраиванием участка большого серповидного отростка и перемещением его на верхнюю стенку стреловидного синуса с ушиванием твердой оболочки по контралатеральному краю синуса с обязательным введением между листками оболочки полоски мышцы или пластинки “ТахоКомба”. Такой реконструктивный прием необходим и возможен при ранении именно задней трети стреловидного синуса, где доступ в межполушарную щель облегчен отсутствием значимых вен и лакун, а перекрытие просвета синуса неизбежно приведет к гибели пострадавшего.

В то же время при разрушении стенки сигмовидного синуса вполне оправдана обтурация его просветов теми же материалами, так как венозный переток будет проходить через нижнюю анастомотическую вену, впадающую в дистальные отделы поперечного синуса.

Перевязка верхнего стреловидного синуса является наихудшим вариантом гемостаза. Помимо большого риска последующего летального исхода (особенно при перевязке в заднем сегменте верхнего стреловидного синуса или доминантного поперечного синуса) в процессе лигирования могут быть повреждены околосинусные вены и дуральные лакуны с усилением венозного кровотечения. Кроме того, и верно выполненное лигирование может не обеспечить гемостаз, так как между лигатурами на протяжении поврежденной стенки синуса в него могут впадать крупные вены и открываться лакуны. Указанные выше технологии окончательного гемостаза позволяют в настоящее время полностью исключить этот малоэффективный и опасный хирургический прием и, несмотря на возможное пугающее массивнейшее кровотечение, быстро и надежно провести синусную реконструкцию.

Завершающим этапом реконструктивной хирургии вдавленных переломов является восстановление формы и поверхности черепа. Оптимальное решение – первичная пластика дефекта сохранившимися крупными фрагментами аутокости с объединением их путем сшивания лавсановой нитью или склеивания медицинскими клеевыми композициями.

Укрепление костного массива достигается с помощью титановых микропластинок. Сохранность внешней надкостницы и подлежащей твердой оболочки обеспечивает в таких случаях хорошую приживляемость фрагментов с предотвращением их миграции в полость черепа. Такой завершенный наиболее физиологичный вариант рационально применять при отсутствии грубых разрушений мозга не только в случаях закрытой ЧМТ, но и при наличии раны головы без явного ее загрязнения. При интерпозиции волос между крупными отломками с сохраненной надкостницей первичная остеопластика допустима только после временного разобщения фрагментов и полного удаления внедренных волос и инородных тел с тщательным отмыванием костных фрагментов в растворе антисептика с последующим введением в рану порошка левомицетина сукцината.

Вдавленные переломы наружной стенки лобной пазухи подлежат резекции с удалением сгустков крови из ее полости и освобождением стенок от слизистой оболочки, тампонадой мышцей канала лобной пазухи. В ряде случаев операцию завершают дренированием назофронтального канала, при этом костные фрагменты рекомендуют соединять с помощью титановых микропластин. При небольших переломах с незначительным повреждением слизистой оболочки возможно ее ушивание с закрытием костного дефекта свободным мышечным лоскутом.

В случаях раздробленных мелких отломков кости с утраченной надкостницей, особенно загрязненных, при глубокой интерпозиции инородных тел или волос, а также при выраженном отеке мозга проведение первичной краниореконструкции невозможно или опасно. Тогда особенно важно применение протеза твердой мозговой оболочки “Гортекс”, что обеспечит герметизацию раны и профилактику рубцово-спаечного процесса с поддержанием структурности мягкотканых слоев операционной раны. Отсроченная остеопластика проводится с помощью ряда инертных материалов, таких как графитовая пластинка с заданной кривизной поверхности, гидроапатитовый цемент, никель-титановая сетка с пространственной памятью, современные пластические материалы (палакос, паламед).

Послеоперационное лечение: профилактика инфекционных, сердечно-сосудистых и дыхательных осложнений, противоотечная, антианальгическая, сосудистая терапия.

1. Анальгезирующая, седативная и гипосенсибилизурующая терапия: метамизол 50% -2,0 2-3 раза/сут., 5-7 дней; дифенгидрамин – 1 мл 2-3 раза/сут., 5-7 дней; лорноксикам 8 мг или кетопрофен 100 мг 2-3 раза/сут., 5-7 дней; диазепам 2,0 – по показаниям.

2. Инфузионная терапия и восполнение ОЦК: раствор Рингера 400 мл 1-2 раза/сут., 3-5 дней; натрия хлорид 0,9% – 400 мл 1-2 раза/сут., 3-5 дней; реополиглюкин 400 мл 1 раза/сут., 3-5 дней; плазма свежезамороженная 300 мл – по показаниям.

3. Противоотечная терапия: фуросемид 2 мл 2-3 раза/сут., 3-5 дней; маннитол 15% -400 мл 1-2 раза/сут. – по показаниям; альбумин 10% – 100 мл 1-2 раза/сут. – по показаниям.

4. Нормализация мозгового кровотока: эуфиллин 2,4% -10 мл 2 раза/сут., 5-7 дней; кавинтон 2 мл 2 раза/сут., 7-10 дней; циннаризин 1 т. 3 раза/сут. до 1 мес.

5. Улучшение метаболизма головного мозга: церебролизин 10-20 мл/сут., 7-10 дней; пирацетам 20% 5 мл 2-3 раза/сут., 7-10 дней.

6. Профилактика инфекционных осложнений: цефуроксим 0,75 х 3 раза/сут., 5 дней.

7. Профилактика кровотечений: этамзилат 2 мл 3-4 раза/сут., 5 дней; памба 5 мл 2 раза/сут., 3 дня.

8. Противосудорожная терапия по показаниям: карбамазепин 0,1-0,2 2 раза/сут.

Перечень основных медикаментов:

1. *Дифенгидрамин раствор для инъекций 1% 1 мл

2. Лорноксикам 8 мг табл.

3. *Диазепам 2 мг, 5 мг табл.

4. Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, электролитного и кислотно-основного баланса

5. *Натрия хлорид однокомпонентные и комбинированные растворы для инфузий и инъекций

6. *Препараты, получаемые из крови, плазмозамещающие средства и средства для парентерального питания

7. *Фуросемид раствор для инъекций 20 мг/2 мл в ампуле

8. *Маннитол раствор 10%, 20% во флаконе 100 мл, 500 мл

9. *Альбумин раствор для инфузий во флаконе 5%, 10%, 20%

10. Эуфиллин 2,4% -10 мл, амп.

11. Комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи раствор для инъекций 5, 10 и 20 мл

12. *Пирацетам раствор для инъекций в ампулах 20% 5 мл

13. *Цефуроксим таблетка 250 мг, 500 мг; порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 750 мг

14. *Цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 500 мг, 1 гр, 2 г

15. *Тикарциллин+клавулановая кислота, лиофилизированный порошок 3000 мг/200 мг для приготовления раствора для внутривенных инфузий

16. Этамзилат раствор для инъекций 125 мг, 250 мг/2 мл, амп.

17. Памба 5 мл

18. *Карбамазепин 100 мг, 200 мг табл.

Перечень дополнительных медикаментов: нет.

Индикаторы эффективности лечения: заживление операционной раны, отсутствие клинических симптомов сдавления мозга.

* – препараты, входящие в список основных (жизненно важных) лекарственных средств.

Источник