Перелом мыщелки в коленном суставе реабилитация

Перелом мыщелков большеберцовой кости – это нарушение целостности боковых отделов верхней части большеберцовой кости. Относится к числу внутрисуставных переломов. Может сопровождаться смещением или вдавлением отломков. Проявляется резкой болью, гемартрозом, выраженным ограничением движений в коленном суставе и нарушением опоры. Диагноз уточняют при помощи рентгенографии, реже используют КТ. Тактика лечения зависит от вида перелома, может использоваться гипсовая повязка, скелетное вытяжение и различные хирургические методики.

Общие сведения

Перелом мыщелков большеберцовой кости – внутрисуставное повреждение боковых отделов верхнего эпифиза большеберцовой кости. Обычно сопровождается смещением или вдавлением участка суставной поверхности, поэтому характеризуется склонностью к развитию посттравматического артроза. Составляет примерно 13% от общего количества повреждений трубчатых костей, выявляется у людей любого возраста и пола, нередко встречается в составе политравмы. Переломы мыщелков могут сочетаться с повреждением связок коленного сустава, повреждениями менисков, переломами малоберцовой кости и межмыщелкового возвышения.

Перелом мыщелков большеберцовой кости

Причины

Перелом мыщелков большеберцовой кости возникает вследствие прямого удара в область коленного сустава, падения на колено либо на выпрямленные ноги (в последнем случае, как правило, образуются переломы с вдавлением отломков). Выделяют следующие основные причины:

- Дорожно-транспортные происшествия. Занимают значительную долю в структуре заболеваемости. У пешеходов повреждение появляется при ударе по верхним отделам большеберцовой кости бампером автомобиля (половина случаев от суммарного количества травм) или при падении на колено на асфальт. У пассажиров и водителей поражение провоцируется ударом о переднюю панель автомобиля. При ДТП данный перелом нередко обнаруживается в составе сочетанной и комбинированной травмы.

- Падения с высоты. Составляют 15-20% от общего числа случаев данной нозологии. Переломы могут формироваться как при ударе коленом о землю, так и при непрямом механизме травмы. Во втором случае причиной повреждения становится боковое искривление голени кнаружи или кнутри, сопровождающееся значительной нагрузкой на ограниченную часть суставной поверхности.

Иногда данный вид переломов большеберцовой кости выявляется у спортсменов (лыжников, футболистов и пр.), развивается вследствие высокоэнергетического воздействия, например, падения на большой скорости, столкновения с соперником или препятствием. У пожилых людей, страдающих остеопорозом, повреждения могут развиваться при незначительном травматическом воздействии – подворачивании ноги или падении на улице, в ряде случаев остаются недиагностированными из-за стертой клинической картины.

Патогенез

При переломах мыщелков наблюдается повреждение суставного хряща, поверхностного кортикального слоя, подлежащей губчатой кости эпифизарной и метафизарной зон. В результате губчатая кость, имеющая трабекулярную структуру, «сминается», образуется импрессионный (компрессионный) перелом, который характеризуется уменьшением высоты пораженного участка. Суставная поверхность большеберцовой кости становится неконгруэнтной, на ней образуется «ступенька».

Плотная кортикальная кость растрескивается в продольном направлении, что может вызывать распространение линии перелома за пределы мыщелков вплоть до диафиза. Реже возникают не компрессионные, а отрывные переломы, при которых костный фрагмент вместе с прикрепляющимися к нему мягкотканными структурами, например, внутренней боковой связкой, отделяется и смещается в сторону от остальной кости.

К верхней части большеберцовой кости прилежит или крепится большое количество различных мягкотканных образований, что объясняет высокую вероятность одновременного повреждения менисков и связок при всех видах переломов мыщелков. Все перечисленные особенности обуславливают высокую вероятность формирования вторичных артрозов в отдаленном периоде. Риск развития дегенеративно-дистрофических изменений напрямую зависит от своевременности и адекватности репозиции отломков.

Классификация

Возможные переломы со смещением и без смещения. Чаще всего диагностируются переломы наружного мыщелка большеберцовой кости, второе место по распространенности занимают переломы обоих мыщелков и третье – поражения внутреннего мыщелка. Открытые переломы составляют около 8% от общего числа травм. Согласно классификации AO (универсальной международной классификации переломов длинных трубчатых костей) различают три типа поражений мыщелков:

- Внутрисуставные (тип А). Включает отрывные переломы, простые и сложные (многооскольчатые) переломы метафизов большеберцовой кости.

- Неполные внутрисуставные (тип В). Состоит из изолированных переломов мыщелков без импрессии, с импрессией, с импрессией и образованием осколков.

- Полные внутрисуставные (тип С). Включает повреждения обоих мыщелков без сдавления, с наличием сдавления, со сдавлением и образованием фрагментов.

Симптомы перелома мыщелков

В момент травмы появляется резкая боль в колене. Колено увеличено в объеме, при переломе внутреннего мыщелка большеберцовой кости может выявляться варусная деформация, при переломе наружного – вальгусная. Опора существенно ограничена, активные движения отсутствуют, пассивные резко ограничены из-за боли. Самостоятельный подъем выпрямленной конечности невозможен. Наблюдается патологическая подвижность при боковых движениях в суставе.

При осмотре выявляется увеличение поперечника большеберцовой кости на уровне мыщелков по сравнению со здоровой стороной. Аккуратно надавливая на мыщелки одним пальцем, обычно можно четко определить зону максимальной болезненности. Имеется выраженный гемартроз, который иногда становится причиной нарушений местного кровообращения. Объем сустава увеличен, переднебоковые зоны над и под надколенником выбухают из-за скопления жидкости.

Осложнения

Иногда переломы мыщелков сопровождаются сдавлением нервов и сосудов. Перелом наружного мыщелка может сочетаться с отрывом шейки либо головки малоберцовой кости, в таких случаях возможна травма малоберцового нерва, проявляющаяся двигательными и чувствительными расстройствами в зоне иннервации. После завершения лечения нередко наблюдаются контрактуры различной степени выраженности, обусловленные продолжительной иммобилизацией, недостаточно точным сопоставлением фрагментов, рубцеванием мягких тканей.

Основным осложнением отдаленного периода считается артроз коленного сустава. В случае сложных переломов, некорректного лечения, неточного сопоставления отломков большеберцовой кости отмечается склонность к быстрому прогрессированию дегенеративных изменений, ранняя инвалидизация больных, требующая установки эндопротеза. Даже при адекватном лечении, хороших функциональных результатах остеоартроз может развиваться через 20-30 лет после травмы.

Диагностика

Диагноз перелома мыщелков большеберцовой кости устанавливается врачом-травматологом на основании данных анамнеза, результатов внешнего осмотра и дополнительных исследований. Используются следующие процедуры:

- Объективное обследование. В пользу переломов эпифиза и метафизов большеберцовой кости свидетельствуют резкие боли, усиливающиеся при надавливании на больной мыщелок, типичное нарушение конфигурации пораженной зоны, быстро возникающий значительный гемартроз. Крепитация отломков нехарактерна.

- Рентгенография коленного сустава. Является основным методом инструментальной диагностики. Рентгеновские снимки выполняют в двух проекциях. В абсолютном большинстве случаев это позволят достоверно установить не только факт наличия перелома мыщелков, но и характер смещения отломков.

- Другие визуализационные методики. При неоднозначных результатах рентгенографии пациента направляют на КТ коленного сустава. При подозрении на сопутствующее повреждение мягкотканных структур (связок или менисков) назначают МРТ коленного сустава.

Наличие данных, свидетельствующих в пользу повреждения сосудисто-нервного пучка, является основанием для осмотра сосудистого хирурга и нейрохирурга.

КТ коленного сустава. Оскольчатый перелом латерального мыщелка со смещением.

Лечение перелома мыщелков большеберцовой кости

Первая помощь предполагает иммобилизацию конечности шиной от стопы до верхней трети бедра и срочную доставку пострадавшего в медицинское учреждение. Лечение данной патологии осуществляется в условиях травматологического отделения. При поступлении травматолог выполняет пункцию коленного сустава и вводит новокаин для обезболивания перелома. Дальнейшая тактика определяется с учетом особенностей повреждения.

Консервативное лечение

При неполных переломах, трещинах большеберцовой кости, краевых переломах без смещения план лечения предусматривает наложение гипсовой повязки на 6-8 нед. Назначают анальгетики, ходьбу на костылях и приподнятое положение конечности в периоды отдыха. Направляют пациента на УВЧ и ЛФК. После прекращения иммобилизации рекомендуют продолжать использовать костыли и не опираться на конечность в течение 3 месяцев с момента травмы.

При переломах со смещением в зависимости от вида повреждения большеберцовой кости лечение включает одномоментную ручную репозицию с последующим вытяжением или вытяжение без предшествующей репозиции. Наличие незначительного смещения допускает использование клеевого вытяжения. При переломе одного мыщелка или обоих мыщелков со значительным смещением, переломе одного мыщелка с подвывихом или вывихом другого мыщелка накладывают скелетное вытяжение.

Вытяжение обычно сохраняют в течение 6 недель, все это время проводят ЛФК. Затем вытяжение снимают, пациенту рекомендуют ходить на костылях без опоры на ногу. Отличительной особенностью внутрисуставных переломов верхнего отдела большеберцовой кости является замедленное сращение, поэтому легкую нагрузку на ногу разрешают только через 2 месяца, а полную опору – спустя 4-6 мес.

Хирургическое лечение

Показанием к оперативному лечению является безуспешная попытка вправления отломков, резко выраженная компрессия отломков, ущемление фрагмента в суставной полости, сдавление сосудов или нервов и перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости со смещением при безуспешности закрытой репозиции. Операции выполняют в плановом порядке спустя несколько дней после поступления.

Поскольку использование скелетного вытяжения в значительном количестве случаев не позволяет добиться точного сопоставления отломков, в настоящее время список показаний к операции расширяется. Специалисты в области травматологии и ортопедии все чаще предлагают пациентам хирургическое лечение не только при перечисленных выше повреждениях, но и при любых переломах мыщелков с достаточно выраженным смещением фрагментов.

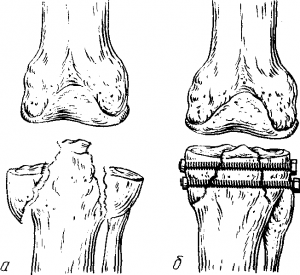

- При обычных свежих повреждениях производят артротомию. Фрагменты, свободно лежащие в полости сустава, удаляют. Крупные отломки вправляют и фиксируют винтом, выполняют интрамедуллярный или накостный остеосинтез гвоздем, спицами или специальными Г- и Т-образными опорными пластинами.

- При многооскольчатых повреждениях большеберцовой кости и открытых переломах осуществляют наружный остеосинтез с использованием аппарата Илизарова.

- При свежих переломах со значительной компрессией, неправленых и застарелых переломах, а также вторичном оседании мыщелков из-за преждевременной нагрузки на ногу выполняют костнопластическую операцию по Ситенко.

По методике Ситенко сустав вскрывают, производят остеотомию, приподнимают верхний фрагмент мыщелка так, чтобы его суставная поверхность располагалась на одном уровне и в одной плоскости с поверхностью второго мыщелка, а затем вводят в образовавшуюся щель клин, изготовленный из аутогенной или гетерогенной кости. Фрагменты скрепляют стягивающими шурупами и пластиной. После остеосинтеза рану послойно ушивают и дренируют. При стабильной фиксации иммобилизация в послеоперационном периоде не требуется.

Дренаж удаляют на 3-4 сутки, затем начинают ЛФК с пассивными движениями для предотвращения развития посттравматической контрактуры сустава. Послеоперационное лечение включает обезболивающие, антибиотики, тепловые процедуры (озокерит, парафин). После уменьшения болей переходят к активной разработке сустава. Легкую осевую нагрузку на конечность при обычном остеосинтезе разрешают через 3-3,5 мес., при проведении костной пластики – через 3,5-4 мес. Полная опора на ногу возможна через 4-4,5 мес.

Прогноз

Прогноз при адекватном сопоставлении отломков, соблюдении рекомендаций врача и сроков лечения обычно удовлетворительный. Отсутствие полной анатомической репозиции, а также преждевременная осевая нагрузка могут спровоцировать оседание отломка большеберцовой кости, что становится причиной формирования вальгусной или варусной деформации конечности с последующим развитием прогрессирующего посттравматического артроза.

Профилактика

Первичная профилактика переломов мыщелков большеберцовой кости включает меры по предупреждению падений с высоты, бытовых и автодорожных травм. Профилактика отдаленных осложнений со стороны врачей предусматривает выбор оптимальной тактики лечения с учетом характера травмы, со стороны пациентов – строгое следование рекомендациям, регулярные занятия лечебной физкультурой для предупреждения контрактур.

Источник

24.07.2020

24.07.2020

Анализ результатов лечения больных с переломами мыщелков большеберцовой кости

Многие исследователи данной патологии признают, что консервативный метод дает большей частью вполне удовлетворительные результаты, особенно у пожилых людей, при меньшем проценте осложнений и инвалидности

ВВЕДЕНИЕ

Кости околосуставной локализации имеют губчатое строение. Травмы этих костей сопровождаются сминанием костного вещества, т.е.обусловливают возникновение импрессионного перелома.

Консервативными методами лечения не всегда удается восстановить нарушение анатомии кости, возникшее в результате импрессии костного вещества. После удачной закрытой репозиции сохраняется опасность асептического некроза и рассасывания фрагментов костей губчатого строения, подвергшихся травме и, как следствие, образованиесмещения с формированием варусной или вальгусной установки с развитием неконгруэнтности в суставе. Нарушение конгруэнтности суставных поверхностей играет важную роль в перераспределении нагрузки на подлежащую костную ткань, что, в свою очередь,способствует развитию деформирующего артроза [5].

Однако консервативное лечение допустимо только при переломах костей губчатого строения без смещения или с незначительным смещением отломков при стабильных переломах и при сохранении конгруэнтности суставных поверхностей.

Адекватная репозиция и ранние движения в коленном суставе определяют конечный исход лечения.

Наиболее трудно поддаются лечению оскольчатые компрессионные переломы с большим разрушением суставной поверхности и костного вещества губчатого строения. При таких повреждениях необходимо оперативное восстановление конгруэнтности суставных поверхностей с костной ауто-или аллопластикой и восстановление целост-ности связочного аппарата [1].

При осуществлении открытой репозиции перед хирургом стоит задача достижения максимально идеальной репозиции и прочного фиксирования отломков, а учитывая импрессионный характер перелома, почти всегда возникает проблема заполнения посттравматического дефекта губчатой кости вследствие ее сминанияили асептического некроза, т.е. возникает необходимость костной пластики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По нашим данным, удельный вес внутрисуставных переломов области коленного сустава в Удмуртии за 5 лет в период с 2003 по 2007 годы возрос с 1,34 до 1,76 % среди всех переломов костей скелета и с 3,77 до 5,08 % среди переломов костей нижних конечностей. Открытые повреждения встречались в 7,4 % случаев переломов костей коленного сустава. В 61 % случаев внутрисуставные переломы коленного сустава наблюдались у мужчин, в 39 % у женщин. Наибольшее число переломов мыщелков коленного сустава наблюдалось у лиц трудоспособного возраста (т.е. от 18 до 60 лет) 68,5 % случаев; доля пациентов в возрасте старше 61 года составила 19,0 %; доля детей до 14 лет 8,3 %; доля подростков в возрасте от 15 до 17 лет -4,2 %.

Распределение переломов коленного сустава по локализации представлено в таблице 1.

Таким образом, переломы мыщелков большеберцовой кости (120 случаев) встречались в 5,5 раз чаще, чем переломы мыщелков бедренной кости (22 случая), что соответствует данным литературы [4]. В 15,5% случаев (26 человек) переломов костей коленного сустава одновременно имелись повреждения связок и/или менисков. Диагностика этих повреждений была затруднена ввиду выраженного отека и гемартроза коленного сустава.

В 78,6 % случаев (132 человека) были изолированные повреждения области коленного сустава, а в 21,4 % (36 человек) травма была сочетанной. Среди переломов мыщелков большеберцовой кости преобладают переломы со значительным смещением в 82 случаях (75,2 %) (табл. 2).

Всем поступившим больным были сделаны рентгенограммы поврежденного коленного сустава в двух проекциях.

При поступлении в приемном покое проводилось обезболивание места перелома 0,5 % раствором новокаина в количестве до 50 мл и производилась иммобилизация нижней конечности, если больной поступал без нее.

В 90,5 % случаев(152 больных) выявлен гемартроз. При поступлении была проведена пункция коленного сустава (рис.1).

Объем полученной крови у 57 человек (37,5 %) составил до 50 мл, у 67 человек (44 %)-до 100 мл, у 28 человек (18,5 %) -свыше 100мл.

Повторная пункция коленного сустава была произведена в 36,73% случаев (62 пострадавших) в процессе консервативного лечения или в ходе предоперационной подготовки.

Всем травмированным была произведена одномоментная репозиция с наложением гипсовой иммобилизации или постепенная репозиция на скелетном вытяжении. Дальнейшая тактика лечения планировалась в зависимости от результатов репозиции.

Консервативный метод лечения внутрисуставных переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости был применен у 64пациентов (38,1 %).

При поступлении после закрытой одномоментной ручной репозиции гипсовая иммобилизация была применена у 35 больных (20,8 %), скелетное вытяжение -у 29 человек (17,3 %).

У 104 больных (61,9 %), ввиду отсутствия эффекта консервативного лечения (методами закрытой репозиции и скелетного вытяжения смещение отломков устранить не удалось),

был применен оперативный метод лечения на 8-12 й день после травмы. Из них у 42 пациентов (25,0 %) фиксация отломков производилась аппаратом Илизарова.

Одному больному (0,6 %) с открытым многоскольчатым переломом наружного мыщелка и диафиза большеберцовой кости с обширным повреждением мягких тканей и подколенной артерии была произведена ампутация бедра на уровне средней и нижней трети.

При изучении отдаленных результатов мы приняли во внимание только переломы мыщелков большеберцовой кости, так как выявили наличие часто возникающих импрессионных изменений (в виде варусной или вальгусной установки) у этой группы пострадавших. Таким образом, были отслежены отдаленные результаты лечения переломов у 108 пациентов, лечившихся в травматологическом отделении РКБ МЗ УР всрокиот 1 до 5 лет (табл. 3).

Увеличение сроков амбулаторного лечения при оперативных методах лечения связано с тяжестью травмы. Методом одномоментной репозиции с последующим лечением гипсовой иммобилизацией лечились больные с небольшим смещением отломков либо без смещения. Скелетное вытяжение применялось при оскольчатых переломах и при переломах, требующих дальнейшей репозиции на скелетном вытяжении с целью достижения полной репозиции. Оперативные методы применялись при невозможности репозиции консервативным способом, при переломах со значительным смещением, а также при открытых переломах (ЧКО аппаратом Илизарова)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Отдаленные результаты лечения изучены в срок и от 2 до 5 лет у 108 больных и оценены по методике Любошица-Маттиса. Хорошие результаты получены у 86 пациентов (79,6 %), удовлетворительные у 19 (17,6 %), неудовлетворительные- у 3 (2,8 %).

Однако, несмотря на преобладание хороших и удовлетворительных оценок в целом, в 56,5 % случаев имелись импрессионные изменения мыщелков с формированием вальгусной или варусной девиации голени (61 человек); у 35 больных (32,4 %) наблюдалось ограничение сгибания в коленном суставе в пределах от 100 до 61 градуса (3 балла), у 39 (36,1 %) от 60 до 46 градусов (2 балла), т.е. в 68,5 % имелось значительное ограничение амплитуды движения. У 33 больных (30,6 %) наблюдалась атрофия мышц бедра и голени на 0,5-1,0 см. У 36 больных (33,3%) появлялся небольшой отек коленного сустава после длительной ходьбы, у 21 больного (19,4%) умеренные боли в коленном суставе после длительного пребывания на ногах. При этом 7 пациентов (6,5%) были освидетельствованы МСЭК, двое из них признаны инвалидами 2 группы, 5 человек 3 группы.

У 45 больных (41,7 %) отмечается импрессия травмированного мыщелка и признаки деформирующего артроза I-II степени с ограничением функции коленного сустава в средний период наблюдения 1-2 года после лечения, в 14,8 % случаев (16 чел.) в отдаленном периоде -через 2-3 года после лечения имелись признаки посттравматического артроза коленного сустава III степени с варусной или вальгусной установкой голени в зависимости от травмированного мыщелка. Следовательно, в 56,1 % случаев появилась деформация оси нижней конечности.

С целью определения способа лечения, при применении которого наблюдается наибольшая вторичная импрессия мыщелка большеберцовой кости в отдаленном периоде (табл.4), были изучены рентгенограммы, позволившие рассчитать углы оси бедра и голени. За норму взят угол 176 на вальгус (или 4 на варус) ± 2(178-174).

Из таблицы 4 видно, что при всех способах лечения имеется вальгусная или варусная установка голени. При оперативном способе, который применяется при более выраженной компрессии мыщелков, результат хуже. Это связано, прежде всего, с большим сминанием губчатой кости и отсутствием костной пластики во время проведения операции репозиции и остеосинтеза мыщелка большеберцовой кости.

Для иллюстрации вышеизложенного приводим клинический пример. Больная П., 43 лет, диагноз при поступлении:закрытый перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости (рис. 2, 3, 4).

Применено оперативное лечение на 12-й день после травмы: остеосинтез внутреннего мыщелка большеберцовой кости пластинкой.На контрольной рентгенограмме через 1,5 месяцев ось конечности правильная (рис. 2). Контрольная рентгенограмма через 4 года (рис.4); отмечается наличие варусной установки за счет импрессии внутреннего мыщелка большеберцовой кости, появившейся в послеоперационном периоде, и признаки ДОА 1 ст.

Пациентка жалуется на боли при ходьбе, боли носят стартовый характер, при движении наблюдается крепитирующий хруст. Амплитуда движений: сгибание/разгибание 65/175. По методике Любошица-Маттиса результат 3,7 балла расценен как хороший.

ВЫВОДЫ

1. Несмотря на правильно проведенное лечение переломов мыщелков большеберцовой кости (консервативным или оперативным методом), в ближайшем послеоперационном периоде в 56,5 % случаев возникают импрессионные изменения и деформации оси конечности.

2. Профилактикой развития в послеоперационном периоде импрессионных изменений при переломе мыщелков коленного сустава является применение костной пластики.

ЛИТЕРАТУРА

1.Воронович И. Р. Внутрисуставные повреждения нижних конечностей : принципы лечения и реабилитации // Здравоохранение Белоруссии. 1981. No 8. С. 8-12.

2.Имамалиев А. С., Лирцман В. М., Михайленко В. В. Околосуставные и внутрисуставные переломы коленного сустава у пожилых и старых людей // Ортопедия, травматология и протезирование. 1984. No 12. С. 37-43.

3.Исмайлов Г. Р., Самусенко Д. В. Лечение пациента с дефектом обеих пяточных костей // Гений ортопедии. 2002. No 4. С. 123-128.

4.Охотский В. П., Потапов В. И. Оперативное лечение внутрисуставных переломов костей коленного сустава // Ортопедия, травматология и протезирование. 1983. No 5. С. 24-26.

5.Role of Articular Incongruence and Cartilage Thickness in Hip Joint Stresses Distribution. Biphasic and Two Dimensional, PhotoelasticStudy / P. F. Bernard [et al.] // Acta Orthopaed. Belg. 1982. Vol. 48, No2. P. 335-344.

Сведения об авторе:

Федоров Владимир Григорьевич ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава», г. Ижевск, Россия, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, к.м.н.

Теги: большеберцовая кость

234567 Начало активности (дата): 24.07.2020 11:40:00

234567 Кем создан (ID): 989

234567 Ключевые слова: большеберцовая кость, мыщелок, костная пластика

12354567899

Источник