Перелом медиальной стенки глаза

Перелом медиальной стенки орбиты: причины, диагностика, лечениеПереломы медиальной стенки орбиты могут быть изолированными либо сочетаться с множественными повреждениями костей носа и синусов. При изолированных переломах тактика совпадает с таковой при переломах нижней стенки орбиты. При более обширных переломах в проведении реконструкции требуется участие хирургов разного профиля. Эпидемиология и этиология: Анамнез. В анамнезе есть указания на травмы различных механизмов. Основные симптомы — диплопия и косметический дефект (в зависимости от объёма перелома носа). Внешний вид перелома медиальной стенки орбиты. Ущемление медиальной прямой мышцы с развитием диплопии и иногда анофтальма. При прямых переломах наблюдают выраженное повреждение переносицы и медиальной части орбиты, иногда опущение переносицы и телекантус. Возможно возникновение носового кровотечения, гематомы орбиты, истечение спинномозговой жидкости из носа и повреждение слёзоотводящей системы.

Визуализация перелома медиальной стенки орбиты. При КТ определяют протяжённость перелома, что позволяет выбрать тактику реконструктивного вмешательства. МРТ недостаточно. Особые случаи. Реконструктивное вмешательство при переломах медиальной стенки орбиты с ущемлением медиальной прямой мышцы по возможности следует проводить раньше, чем при переломах нижней стенки орбиты (в течение одной недели). Лечение перелома медиальной стенки орбиты. Часто при изолированном переломе медиальной стенки орбиты лечения не требуется. Одно из показаний к проведению реконструкции — ущемление медиальной прямой мышцы с развитием диплопии. При обширных переломах может развиться энофтальм; в этом случае выполняют реконструктивную операцию на орбите. Иногда необходима имплантация различных материалов. При обширных переломах с вовлечением переносицы и медиальной части орбиты выполняют реконструктивное вмешательство и установку пластин (обычно при участии отоларинголога). Прогноз. Хороший. При обширных переломах может потребоваться проведение множества операций и ревизий. – Также рекомендуем “Перелом верхней стенки орбиты: причины, диагностика, лечение” Оглавление темы “Патология орбиты”:

|

Источник

Нарушение целостности глазничных стенок – последствие перелома орбитальной кости. Травма возникает из-за чрезмерных нагрузок, грозит серьезными последствиями для пациента, вплоть до получения статуса инвалида. Для того чтобы избежать неприятностей, необходимо грамотно оказать первую помощь пострадавшему человеку, вызвать 03, а также следовать указаниям лечащего врача при осуществлении реабилитационных мероприятий.

Строение

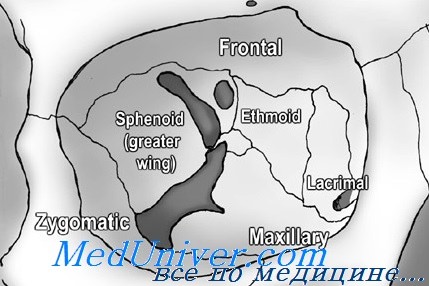

Глазница представляет собой 2 впадины в черепе человека. В них находятся глаза и придаточные органы. Полость также называется орбитой. Внешне она напоминает пирамиду, которая имеет закругленные грани. Ее основание обращено вперед, а верхушка примыкает к зрительному каналу. В полости находится глаз человека с мышцами и слюнная железа, выполняющая важную очистительную функцию. Полость глазницы состоит из 4 стенок. Это верхняя, медиальная, нижняя, латеральная: все они пропитаны многочисленными сосудами, а также нервными окончаниями.

Глазница, костная орбита выполняют защитную функцию в организме человека. В частности, она предохраняет глаза от негативных внешних факторов. Глазница соединена с черепом. В ее полости существует много вкраплений и ответвлений: происходящий в ней воспалительный процесс, несет опасность для головного мозга. А причиной патологии обычно выступает сломанная кость.

В чем опасность и последствия перелома глазницы

Перелом глазницы возникает из-за наступления определенных событий, связанных с физическими увечьями человека:

- падения;

- удара по лицу;

- занятий спортом (например, бокс);

- аварии производственного или автодорожного характера;

- черепно-мозговое повреждение;

- конфликты с применением силы.

Перелом орбиты – травма, которая несет опасность для человека. Почти во всех случаях она сопровождается сотрясением головного мозга. На практике чаще всего встречается комбинированная травма. Примерно в 17% случаев врачи говорят об изолированном переломе. Обычно он возникает вследствие прямого удара, направленного на глазное яблоко.

Травма требует немедленного вмешательства врача. Несвоевременно оказанная помощь приводит к возникновению множества нежелательных для человека последствий. Это выражается в серьезном нарушении зрительной функции, включая утрату зрения. Кроме того, среди серьезных последствий выделяют косоглазие, а также диплопию.

Переломы глазной орбиты сопровождаются сотрясением мозга, шоком, наступившим от боли. Нередко возникают травмы сопутствующего характера. Осложнения, вызванные инфекционным возбудителем, начинаются в результате проникновения из слизистых носа патогенных выделений в область глазницы. Если инородные тела попадают, то при сниженном иммунитете и в зависимости от степени тяжести травмы, могут возникнуть инфекционные процессы с локализацией около глазной орбиты.

Если переломы орбиты глаз не лечатся своевременно, человек не обращается к врачу, то вокруг травмы образовываются разрастания фиброзного, кистозного свойства. Это приводит к разрушению глазничной стенки, так как образования надавливают на нее.

Читайте также: Перелом носа

Виды и симптомы переломов глазницы

Переломы нижней и верхней стенки орбиты имеют ярко выраженную симптоматику, на которой основывается врач при постановке диагноза. Степень болевых и иных патологических ощущений проявляется в зависимости от тяжести травмы. К часто встречающимся симптомам относят:

- потеря зрения (полностью, частично);

- острые болевые ощущения, локализующиеся около глаза;

- появление диплопии;

- понижение подвижности глазного яблока;

- выраженный отек около век;

- экзофтальм;

- энофтальм (западение глазного яблока, наблюдается через несколько дней после травмы);

- синяк около глаза;

- опущение века;

- кровь из носа;

- расширенный зрачок.

Все эти симптомы могут проявляться как единично, так и в совокупности.

Классификация повреждений орбитальной кости:

| критерий классификации | вид |

|---|---|

| повреждение целостности кожного покрова | открытый: нарушение орбит, оболочек кожи с высоким риском занесения инфекции; закрытый или изолированный: травма не оказывает воздействия на соседние органы |

| локализация травмы | прямое: удар приходится непосредственно на орбитальную долю глаза; непрямое: стенки повреждены в результате давления и смещения иных костей черепа, деформированных в первую очередь |

| степень тяжести травмирования | без перелома, травма выражается в трещине кости: не требуется операции, лечение может происходить консервативными методами; перелом без смещения; травма со смещением: требуется вмешательство опытного хирурга |

Виды переломов сосредоточены в специальном классификаторе МКБ-10 диагнозов. При постановке диагноза врачи пользуются специальным кодом, который присваивается каждому из существующих повреждений.

Переломы верхней стенки орбиты

Переломы верхней стенки орбиты встречаются нечасто. Для обнаружения патологии необходима своевременная диагностика, которая позволяет избежать осложнений, опасных для жизни. Перелом может быть небольшим, но сопровождаться проявлением неврологических аспектов. Может быть более серьезным, когда в полости черепа обнаруживается большое количество воздуха, а также кровотечение.

По статистике, этому виду перелома чаще всего подвержены лица в возрасте от 20 до 40 лет, мужского пола. Травма возникает при повреждении предметом, который проникает в глазное яблоко и в верхнюю часть орбиты. Изолированный тип перелома рассматриваемой стенки – это редкий случай.

Повреждение нижней стенки орбиты

Переломы нижней стенки глазницы по статистике травм занимают второе место после повреждений носа. Специфичным симптомом этого поражения выступает расширение зрачка до 8 мм, которое сохраняется по длительности до нескольких месяцев. Кроме того, обычно пациенты жалуются на гипостезию. Сочетание неврологических патологий с диплопией вертикального характера и энофтальмом гарантируют постановку верного диагноза пациенту.

Изолированные переломы стенок орбиты

Особенностью перелома выступает то, что в него вовлечены исключительно внутренние стенки орбиты. Ее края, части лицевого скелета целые. Причиной, которая привела человека к этой травме, может послужить удар предмета в глазницу. Вместе с ее внутренней поверхностью, повреждаются наружные края. В этой ситуации перелом перестает быть изолированным.

Переломы медиальной стенки орбиты

Медиальная стенка – это внутренняя полость, имеющая сложное строение. В ней сосредотачивается много швов. С другой стороны стенки находится полость носа, куда часто попадают осколки от повреждения части глазницы. Травмы нечастые, так как попасть в медальную стенку достаточно сложно.

Переломы скуло орбитального и назо этмоидо орбитального комплекса

Эта область играет важную роль для внешнего вида человека. Если он получил травму тупым предметом, происходит перелом медиальной стенки с действием на назо-этмоидальные структуры. Патологический процесс сопровождается образованием большого костного фрагмента на медиальных краях орбиты. А также может образовываться несколько больших или мелких фрагментов. Часто, такого рода переломы распространяются на соседние области: верх орбиты, пазуха лба, дно и нижняя часть кости.

Основными симптомами, характеризующими это поражение, выступает деформация носа седловидного свойства и телекантус.

Читайте также: Перелом скулы

Первая помощь

Если человек получил травму, позволяющую подозревать перелом орбитальной кости, нужно промыть рану антисептиком, а также в глаза закапать раствор, основное назначение которого состоит в борьбе с инфекцией.

Для снижения ярко выраженного ощущения боли, к участку кожи прикладывается компресс в холодном виде. Это первая помощь, которая должна быть оказана. После этого нужно посетить врача. В некоторых ситуациях это следует сделать немедленно путем вызова врачебной бригады.

Срочный вызов 03 пациенту необходим в случаях:

- значительное нарушение зрительных функций;

- выпадение глазного яблока, как полностью, так и частично;

- отечность век;

- сильное сужение глазной щели;

- значительная ограниченность подвижности глазного яблока;

- похрустывание около глазниц при нажимании.

Часто повреждения сопровождаются разрывом кровеносных сосудов, из-за чего начинает идти кровь. Нельзя запрокидывать назад голову. Больного укладывают набок, в нос вставляют тампоны с перекисью водорода, ожидают приезда скорой.

Лечение

Объем терапевтических мероприятий целиком зависит от степени тяжести полученного повреждения. Для выздоровления пациенту необходимо пройти лечение не только у хирурга, но и показаться окулисту и ЛОРу.

В задачи, которые ставят специалисты перед собой, входит восстановление целостности тканей, а также работа со смещенными обломками кости. Лечение призвано исправить проблемы со зрением человека, исключить косоглазие, двоение в глазах.

Лечение пациента может быть двух видов:

- медикаментозное;

- хирургическое.

Если человек получил несложную травму, то хирург может обойтись без оперативного вмешательства и назначить пациенту фиксацию перелома с назначением лекарственных препаратов.

Если хирург, осматривая пациента, понимает, что без оперативного вмешательства не обойтись, он назначает операцию.

Показания к проведению операции

Хирургического вмешательства избежать не получится, если:

- у человека выявлен сложный перелом;

- существует риск потери зрения;

- из носогайморовых пазух распространяются патогенные микроорганизмы;

- существует необходимость в исправлении глазного яблока из-за его неверного расположения.

Человека обязательно оперируют, если у него наблюдается интенсивное носовое кровотечение и лицо сильно обезображено из-за перелома.

Противопоказания к операции

Основное противопоказание хирургического вмешательства выступает высокое глазное давление. Риск проведения операции велик, так как может произойти кровоизлияние, если давление дойдет до критической отметки.

Кроме того, существуют индивидуальные особенности пациента, недающие возможности врачу провести срочную операцию.

Виды операций при переломе орбиты глаза

Хирургическое вмешательство может быть трех видов. Все зависит от сроков, когда оно проводится:

- Ранние операции, проводимые в остром периоде, в интервале 14 дней после получения повреждений. В это время сохраняется вероятность полного восстановления организма после полученной травмы.

- Отсроченная. В этой ситуации обычно оперируется человек после 2 недель с момента получения перелома. Этот срок на языке врачей называется «серым периодом».

- Позднее оперативное вмешательство. Оно может проводиться через несколько месяцев со дня получения травмы. В этой ситуации проводится остеотомия. Существует риск осложнений.

Реабилитация после перелома стенки глазницы

Сроки восстановления человека зависят от характера перелома и его сложности. Изолированный его вид, не отягощенный патологиями, срастается за 14 дней. Это объясняется тем, что область глазницы хорошо снабжается кровью. Поэтому быстро восстанавливаются ткани. Если человеку был проведена операция, значит, его случай был сложным. Соответственно, реабилитация пациента занимает больше времени. Она может растянуться до полугода. В особо сложных случаях полного восстановления структуры этой области, а также ее функционирования не происходит.

Для того чтобы лечение проходило успешно, необходимо полностью соблюдать рекомендации, которые дает врач. Прежде всего, это соблюдение процедур:

- регулярная смена повязки;

- обработка глаз;

- использование только стерильных материалов и лекарственных препаратов, прописанных врачом;

- прием витаминов.

Если были повреждены глазные мышцы, то врач назначает специальные упражнения для их восстановления.

Необходимо понимать, что самолечение не приносит положительного результата. Чем раньше человек обратится за помощью к профессионалам, тем меньше вероятность возникновения для его здоровья негативных последствий.

Источник

Виды и симптомы переломов глазницы

Переломы нижней и верхней стенки орбиты имеют ярко выраженную симптоматику, на которой основывается врач при постановке диагноза. Степень болевых и иных патологических ощущений проявляется в зависимости от тяжести травмы. К часто встречающимся симптомам относят:

- потеря зрения (полностью, частично);

- острые болевые ощущения, локализующиеся около глаза;

- появление диплопии;

- понижение подвижности глазного яблока;

- выраженный отек около век;

- экзофтальм;

- энофтальм (западение глазного яблока, наблюдается через несколько дней после травмы);

- синяк около глаза;

- опущение века;

- кровь из носа;

- расширенный зрачок.

Все эти симптомы могут проявляться как единично, так и в совокупности.

Классификация повреждений орбитальной кости:

| критерий классификации | вид |

|---|---|

| повреждение целостности кожного покрова | открытый: нарушение орбит, оболочек кожи с высоким риском занесения инфекции; закрытый или изолированный: травма не оказывает воздействия на соседние органы |

| локализация травмы | прямое: удар приходится непосредственно на орбитальную долю глаза; непрямое: стенки повреждены в результате давления и смещения иных костей черепа, деформированных в первую очередь |

| степень тяжести травмирования | без перелома, травма выражается в трещине кости: не требуется операции, лечение может происходить консервативными методами; перелом без смещения; травма со смещением: требуется вмешательство опытного хирурга |

Виды переломов сосредоточены в специальном классификаторе МКБ-10 диагнозов. При постановке диагноза врачи пользуются специальным кодом, который присваивается каждому из существующих повреждений.

Изолированные переломы стенок орбиты

Изолированные переломы верхней и латеральной стенок орбиты являются редкостью, обычно они сочетаются с другими переломами лицевого скелета. Так, переломы латеральной стенки обычно сочетаются с переломами скуловой или клиновидной костей (рис 16-13), а переломы крыши орбиты — с повреждением верхнего края орбиты, лобной кости и лобной пазухи (рис. 16-6, 7).

Классификация и диагностика переломов орбиты

Классификация переломов глазницы чаще всего строится по анатомическому принципу. Однако для клинической практики важно оценивать не только локализацию повреждения, но и степень нарушения целости костных образований, что определяется в первую очередь степенью энергетического воздействия на них.

По целостности кожных покровов:

- открытые (т.е. имеющие контракт с внешней средой, в том числе с придаточными пазухами носа);

- закрытые (изолированные от внешней среды).

По тяжести поражения:

- со смещением костных отломков;

- без смещения костных отломков;

- неполные (трещины).

По месту удара:

- прямые (перелом в месте приложения силы);

- непрямые (перелом удален от места приложения силы, происходит за счет общей деформации).

Многочисленные типы орбитальных переломов могут возникать изолированно или в различных комбинациях с другими повреждениями лица. Наиболее распространенными типами орбитальных переломов являются:

- “взрывные” и вдавленные переломы нижней стенки глазницы;

- “взрывные” и вдавленные переломы медиальной стенки глазницы;

- назоорбитоэтмоидальные (НОЭ) переломы;

- переломы скулоорбитального комплекса;

- переломы верхней челюсти по типу Ле Фор II и III;

- фронтобазальные переломы (включающие повреждения стенок лобной пазухи, “взрывные” и вдавленные фрактуры крыши; переломы вершины глазницы, в том числе с вовлечением зрительного канала; локальные переломы, вызванные острыми предметами, вонзившимися в орбиту; а также супраорбитальные, глабеллярные, изолированные переломы надглазничного края).

Кроме того, при оценке каждого перелома целесообразно выделять три разновидности: низко-, средне- и высокоэнергетическую.

- Низкоэнергетический перелом – незавершенный (по типу “зеленой веточки”) или с минимальным смещением отломков, – как правило, не требует оперативного лечения.

- Среднеэнергетический перелом характеризуется типичной для данной нозологической формы клиникой, умеренным смещением отломков; предполагает открытую репозицию и жесткую фиксацию костных фрагментов с использованием типичных доступов. Это самая обширная группа пациентов, требующая стандартных алгоритмов лечения (а-г – среднеэнергетический перелом нижнего края и нижней стенки глазницы).

- Наконец, высокоэнергетическая разновидность – редко возникающий мелкооскольчатый перелом с крайними степенями смещения и выраженной нестабильностью отломков, нарушением архитектоники лица (д – высокоэнергетический перелом трех стенок орбиты, е – крайняя степень высокоэнергетического перелома, обычно являющегося составной частью панфациальной травмы. Мелкооскольчатый перелом всех стенок глазницы нередко сочетается с разрушением глазного яблока).

Для полноценной визуализации и репозиции поврежденных костных структур требуются многочисленные доступы, а тяжесть травмы предполагает индивидуальную хирургическую тактику в каждом конкретном случае.

Клиническая картина

При внешнем осмотре в большинстве случаевпереломов орбиты отмечаются периорбитальный отёк, экхимоз и субконъюнктивальные кровоизлияния.

Переломы передней трети орбиты характеризуются пальпирующейся деформацией, костной «ступенькой» и нарушениями со стороны чувствительных нервов, средней трети – изменениями положения глазного яблока, глазодвигательными нарушениями и диплопией, а задней трети орбиты – зрительными и глазодвигательными нарушениями.

Невозможность движений глазного яблока при том или ином направлении взора говорит либо о параличе глазодвигательных нервов, либо о местном поражении наружных мышц глаза, которое вызвано ушибом или ущемлением мышц в области перелома.

Клиническая картина и дальнейший прогноз в большинстве случаев зависят от силы удара и повреждения соседних структур. Например, перелом верхней стенки орбиты нередко связан с повреждением головного мозга. Переломы нижней и внутренней стенок осложняются возможностью попадания инфицированного слизистого отделяемого из придаточных пазух носа в орбиту.

Основные признаки переломов:

- Кровотечение из носа, кровоизлияние под кожу век.

- Наличие воздуха под кожей в области глаза (особенно часто при чихании или шмыгании носом после травмы). При этом, при надавливании на кожу, под пальцами ощущаются едва заметные щелчки – лопанье пузырьков воздуха в тканях.

- Ограничение подвижности глаза, двоение.

- Невозможность широко открыть рот.

- Смещение глазного яблока вглубь орбиты (энофтальм), вниз (гипофтальм), редко – выпирание глаза наружу (экзофтальм).

- Снижение чувствительности кожи в области скулы, щеки, верхней губы, нижнего века, верхнего века, лба (на стороне повреждения).

Клинические проявления

Перелом нижней стенки глазницы обычно сопровождается следующими характерными клиническими признаками:

- Гипестезия;

- Нарушения подвижности глазного яблока;

- Крепитация (появления специфического хрустящего звука);

- Отечность, припухлость века;

- Сужение глазной щели;

- Гематомы, подкожные кровоизлияния, локализованные в области поврежденного века;

- Сильные болевые ощущения в районе глазницы;

- Энофтальм (внутреннее смещение глазного яблока);

- Птоз (опущение внешнего уголка глаза);

- Деформация глазничного края;

- Носовые кровотечения.

При переломах нижней стенки пациенты жалуются на нарушения зрительной функции, ощущение двоения предметов в глазах. Поскольку поражается нижняя прямая мышца, пострадавший не может смотреть вверх. Зрачки у человека расширены и не реагируют на воздействие света. Часто пострадавший лишен возможности широко раскрыть рот.

При тяжелых, обширных травмах в раневом отверстии наблюдаются фрагменты жировой клетчатки, офтальмоплегия, поврежденные мышцы. Кроме того, у пациентов может отмечаться ригидность затылочных мышечных групп, рефлексивная асимметрия.

При обнаружении хотя бы нескольких их перечисленных выше симптомов, указывающих на перелом кости глазницы, необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение для оказания грамотной медицинской помощи, проведения диагностики и лечения.

Когда следует срочно вызывать скорую

Есть случаи, когда не стоит тянуть с обращением к врачу. Промедление может обернуться тяжкими последствиями. Срочно вызывать скорую помощь необходимо в таких случаях:

- Если сильно нарушены зрительные функции.

- Если наблюдается полное или частичное выпадение глазного яблока из орбиты.

- если наблюдается отёчность и гематома век, сильно сужена глазная щель, а также слишком ограничена подвижность глазного яблока.

- Если наблюдается сильнейшее западение или же выпадение глазного яблока.

Кроме того, экстренная медицинская помощь необходима в том случае, если наблюдается похрустывание области глазниц при пальпации.

Код травмы по мкб 10

https://www.youtube.com/watch?v=1SQ5wQffPg8

МКБ 10 – это общепринятая кодировка травм с 2007 года, которой пользуются во всем мире. Кодировка включает в себя 21 тип травм, каждая из которых имеет свои подпункты, в зависимости от типов переломов и т.д.

Перелом лицевых костей классифицируется, как S02. Кроме этого, к основной кодировке добавляется еще примечание «0» при закрытом переломе орбиты, и «1» — при открытом.

Методы диагностики

Диагностика перелома глазной орбиты начинается с офтальмологического осмотра пострадавшего, изучения присущей симптоматики, общей клинической картины. Помимо этого, для постановки точного диагноза, определения характера и степени тяжести перелома пациентам назначаются следующие виды исследований:

- Рентгенографическое исследование (орбиты и околоносовых пазух);

- Компьютерная томография;

- Магнитно-резонансная томография;

- Ультразвуковое исследование поврежденной глазной орбиты.

Пациенту с диагностированным переломом нижней стенки глазницы в обязательном порядке требуется консультация таких профильных медицинских специалистов, как нейрохирург, отоларинголог и стоматолог!

Переломы медиальной стенки орбиты

Переломы медиальной стенки орбиты могут быть изолированными, но чаще сочетаются с переломами дна орбиты или являются составной частью назо-этмоидо-орбитального перелома. Переломам

медиальной стенки часто сопутствуют повреждения медиальной кантальной связки, слёзопроводящей системы и костей носа.

Реабилитационный период

Сроки восстановления зависят от характера травмы и от сложности перелома.

Изолированный небольшой перелом может полностью срастись за 2 недели.

Область глазницы хорошо кровоснабжается, потому ткани здесь восстанавливаются быстро.

При более значительных переломах, даже после оперативного вмешательства реабилитация может растянуться на месяц или даже полгода.

В некоторых случаях полного восстановления структуры и функционирования этой области не происходит.

Строение кости скулы

Под скуловой костью понимают парную кость, в составе которой содержатся толстые пластины вещества, подобные губке. В ней выделяют 3 поверхности:

- Щечная или латеральная, имеющая выпуклое, четырехугольное очертание. Передне-нижний край расположен близко со скуловым отростком верхней челюсти. Верхняя часть представляет собой лобный отросток, имеющий соединение со скуловым отростком лобной кости. Задний край находится рядом с большим крылом клиновидной кости. Нижне-латеральный угол образуется благодаря отростку виска, прилегающему к скуловому отростку кости виска, формируя совместно с ним скуловую дугу. Через скуло-лицевое отверстие, находящееся на щечной поверхности, проходит скуло-лицевой нерв.

- Глазничная, участвующая в формировании дна и латеральной стенки глазницы. На ней располагается скуло-глазничное отверстие, по которому проходит скуловой нерв.

- Височная, направленная к подвисочной ямке. Она имеет скуло-височный нерв, выходящий из скуло-височного отверстия.

Характеристика и причины травмы

Перелом нижней стенки глазницы — одна из широко распространенных травм. Сама глазница представляет собой углубление в черепе, в котором локализуется глазное яблоко. Согласно статистическим данным, в наибольшей степени глазничным переломам подвержены мужчины в возрастной категории от 20 до 40 лет.

В большинстве случаев, перелом нижней стенки возникает в результате травмирования, удара, падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий, воздействия огнестрельного оружия, бытовых и производственных травм. Сам перелом возникает в результате резкого увеличения показателей давления в области глазной орбиты. Глазничные переломы, как правило, сопровождаются травмами скул, носа, лобной кости и т.д.

Хирургическое лечение переломов орбиты

Целью хирургии значительно смещенных переломов средней зоны лица вовлекающих орбиту, является предупреждение развития энофтальма, а также дистопии орбиты и кантальных связок.

Оперативные вмешательства при переломах орбиты направлены на:

— восстановление сложной трёхмерной пространственной анатомии орбиты;

— освобождение содержимого орбиты, ущемлённого в переломе;

— вправление грыжевого выпячивания содержимого орбиты;

— репозицию глазного яблока.

Этиология

Основные механизмы повреждения глазницы – дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и криминальная травма (на каждую из перечисленных причин приходится по 40 % переломов). Нередко травмы являются следствием занятий спортом.

К примеру, в Италии, Австралии, Новой Зеландии на долю спортивного травматизма приходится 15–20 % переломов костей лица. Описаны единичные случаи возникновения перелома нижней стенки глазницы в результате форсированного сморкания.

Источник