Перелом мечевидного отростка мкб

Перелом грудной клетки включает в себя всё повреждение анатомической области скелета человека в передне-фронтальной проекции. При этом травмируется как сама грудная стенка, так и органы, расположенные в грудной области.

Перелом грудины – это собирательное понятие, которое включает в себя весь спектр механических повреждений тканей или органов грудной полости – от сотрясений и ушибов до разрыва, перелома, размозжений и ранения.

Деформации поддаются мягкие ткани стенки грудины, рёбра, позвонки грудного отдела, плевра, лёгкие, бронхи, сердце, перикард, крупные сосуды, диафрагма, нервные волокна, пищевод и лимфатические соединения. Может возникать как при непосредственном воздействии (повреждения в результате применения силы), так и в результате перелома рёбер с повреждением ткани лёгких, сосудистой системы.

Переломы могут быть как изолированными, возникающими в определённом месте, так и множественными. Особенностью травмирования грудной клетки является строение рёберного каркаса, который служит защитой органов грудной клетки от внешних механических повреждений. Зачастую именно он становится источником вторичного повреждения грудной области вследствие обломков рёбер, часто повреждая легочную ткань.

Особенность строения горизонтальной конфигурации груди с позвоночным отделом, который выступает кпереди от поперечника самой грудины, является предпосылкой для возникновения повреждений бронхов и начального отдела аорты. Это характерно для детей и молодых людей: качели, ДТП.

Травмы грудной клетки делятся на открытые (при ранении) и закрытые (при отсутствии повреждения кожного покрова). При закрытых происходит повреждение костного каркаса и органов грудной клетки. Порой возникает сочетанная травма диафрагмы и органов брюшной полости.

При открытых повреждениях нарушается целостность париетальной плевры или мягких тканей стенки груди. Независимо от причины поражения грудины, при травме формируется ряд характерных для неё синдромов.

Бронхо-лёгочное повреждение правого лёгкого при переломе грудины

Сопутствующие синдромы

Основных синдромов несколько:

- Гемоторакс. Это сгустки крови в плевральной полости. Сопровождается скоплением воздуха в районе плевры и приводит к коллапсу лёгкого.

- Пневмоторакс. Возникает при поступлении воздуха в полость плевры при вдохе. Выдох является невозможным из – за образования клапана вследствие спадающей раны лёгкого или грудной стенки. В итоге возникает избыточное давление кислорода в плевральной области. Лёгкое спадается и происходит его смещение в противоположную сторону.

- Эмфизема. Возникает вследствие заращивания плевральной полости. При массивном или резком поступлении воздуха в лёгкие может происходить сдавливание крупных венозных стволов в результате которого уменьшается приток крови к сердцу. В результате это приводит к тяжёлым расстройствам сердечной деятельности.

Важно!

Перелом может возникнуть в любом месте грудного скелета: в зоне рукоятки, тела или мечевидного отростка.

Признаки травмы

Основной и главный симптом – очень интенсивная боль непосредственно в месте перелома. Она усиливается при дыхании или физической нагрузке. Дыхание с помощью стетоскопа при этом выслушивается во всех отделах лёгкого.

К остальным признакам перелома относятся:

- Незначительное снижение артериального давления и наличие небольшой тахикардии (ускоренного сердцебиения);

- Припухлость и подкожное кровоизлияние в месте перелома;

- При нажатии пальцем на область повреждения ощущается резкая боль;

- Характерный звук хруста, прослушиваемый на высоте вдоха. Возникает при переломе только в начале выдоха. Или хруст слышен при пальпации;

- При наличии смещения при переломе видна деформация грудной клетки, грудина укорочена;

- Дыхание учащённое и прерывистое, наблюдается синюшность носогубного треугольника и отдышка.

- При повреждении сосудов или целостности лёгких/бронхов – кровохаркание.

При сочетанной травме присутствует травматический шок, явные расстройства дыхательной функции. Симптомы перелома грудины полностью соответствуют вышеперечисленным проявлениям.

Читайте также:

Перелом мечевидного отростка грудины

Мечевидный отросток – это нижняя часть грудины. Имеет форму клинка или меча. Соединён с телом грудины при помощи подвижных фиброзных тяжей. Является точкой крепления для крупных грудных мышц.

Мечевидный отросток служит ориентиром при проведении сердечно – лёгочной реанимации. Именно интенсивное надавливание на него приводит к разрыву соединения хряща между ним и телом грудины. Вследствие этого происходит перелом мечевидного отростка и прокалывание диафрагмы и печени.

Мечевидный отросток довольно часто травмируется при проведении реанимационных мероприятий

Перелом тела грудины

Тело грудины – удлинённая кость, располагающаяся между рукояткой и мечевидным отростком. По краям имеет рёберные вырезки для сочленения с хрящами истинных рёбер. Перелом тела грудины случается при непосредственном механическом резком воздействии на него. Приводит к разрыву рёберных сочленений на границе VIIІ ребра. Свободно гуляющие рёбра могут прокалывать лёгкие, перикард, приводить к разрыву бронхов и диафрагмы.

Причины

Основными причинами травматизации, приводящей к переломам, являются:

- Интенсивный и непосредственный удар в области грудной клетки. Самый распространённый пример при такой травме – удар о руль вождения при ДТП.

- Сильный удар кулаком или ногой в грудь.

- Механическое сдавливание грудины между двумя поверхностями.

- Падение грудью вниз на твёрдую поверхность.

- Косвенные переломы – резкое сгибание туловища вперёд и обратно.

Перелом происходит чаще всего таким образом, что нижний осколок ложится на верхний и спереди него.

Диагностика

Это ряд мероприятий, направленный на установление характера повреждения грудной клетки при переломе. Проводят планомерное и тщательное физикальное обследование пациента, применяют инструментальные методики, используют лабораторные исследования и средства медицинской визуализации.

Перелом грудины на границе рукоятки и тела

Физикальное обследование

Основной целью является обнаружение подкожной эмфиземы. Следует обращать внимание на осиплость голоса – это верный признак скопления воздуха в подслизистом слое трахеи и гортани с угрозой удушения. Особое внимание уделяют характеру изменения тонов при дыхании и сердцебиении. 15% лиц, получивших травму грудины, имеют сочетанную травму брюшной полости. Необходимо обязательно осматривать живот, изучать локализацию ран.

Лабораторная диагностика

Наряду с обязательным клиническим и биохимическим анализом крови пострадавшего, применяют методики по определению степени насыщения крови кислородом, времени длительности кровотечения и свёртывающей способности крови. Методы мониторного наблюдения позволяют обнаружить изменение показателей сократительной способности миокарда и выявить нарушение гемодинамики.

Рентгенодиагностика

Проводят рентген диагностику грудной клетки в 2 – х проекциях. Сначала делают обзорный снимок, вслед за ним – 2 боковых снимка с правой и левой стороны соответственно. При отсутствии аппарата рентгенодиагностики или невозможности её проведения, применяют УЗИ – обследование. Оно позволяет выявить наличие и характер сгустков крови в полости плевры, их месторасположение и сопутствующий пневмоторакс.

Торакоскопия

Применяется для установления факта наличия и длительности кровотечения в области плевры. Выявляет очаг кровотечения. Используется как метод хирургии при остановке кровотечения способом электрокоагуляции или сосудистого клипирования. Процедура оканчивается эвакуацией сгустков крови и дренажем полости плевры.

Особенности лечения

Лечебные мероприятия при переломе грудины сводятся к трём обязательным пунктам:

- Ликвидация состояний, которые носят опасный характер для жизни пациента.

- Восстановление целостности и функции повреждённого участка.

- Профилактические меры по недопущению осложнений.

Лечение пациентов при переломе грудной клетки должно быть активным, с использованием наименее травматичных способов ликвидации основных синдромов патологии, своевременным выполнением торакотомии по показаниям.

- В обязательном порядке вводят обезболивающие препараты перорально или местно: 10 мл 2% прокаина и 0,5 мл 70% спирта. В условиях стационара может быть реализована спинальная блокада.

- Выполняют пункцию и дренирование полости плевры.

- Вводят сердечные препараты и аналептики для поддержания сердечной деятельности и функции дыхания.

- Внутривенно вводят плазмозамещающий раствор для поддержания гемостаза.

- Проводят ингаляцию лёгких кислородом.

- При значительном смещении отломка грудины проводится его репозиция. Пациента укладывают на специальную кровать со щитом, в область между лопатками кладут валик – реклинатор на период до 3-х недель.

- При отсутствии эффекта от вышеперечисленных процедур выполняют металлический остеосинтез.

Межрёберная блокада показана при переломе грудной клетки

Полное сращивание перелома грудины наступает не ранее, чем через 6 недель после травмы.

Период восстановления

На период сращивания костей – полная иммобилизация больного в вынужденном положении. С момента сращения – исключение любой физической активности. Фиксирующую опоясывающую повязку следует применять ограниченно, и строго по показанию врача, так как она ограничивает глубокий вдох, а это, в свою очередь, приводит к застойным явлениям – пневмонии и плевриту.

При переломе без смещения на область грудины накладывается медицинский пластырь – для фиксации в одном положении. Его снимают по истечении 2 – х недель. При наличии смещения на область грудины устанавливаются хирургическим путём металлические фиксаторы.

После сращивания костей пациенту назначают специальную дыхательную гимнастику, массаж на область перелома и физиотерапевтические процедуры. К ним относятся:

- УВЧ – направлено на снятие болевого синдрома и отёчности.

- Терапия магнитом – для формирования костной мозоли и фиксации костей между собой. Для профилактики формирования ложного сустава.

- Электрофорез с новокаином – местное обезболивание в зоне перелома.

- Амплипульстерапия. Воздействие тока малой частоты. Нормализует микроциркуляцию крови и трофику тканей в поражённом участке.

Параллельно физиотерапевтическим процедурам назначают курс массажа, направленного на формирование мышечного щита и поддержания мышечного тонуса грудной клетки. После диагностического подтверждения формирования костной мозоли приступают к выполнению лечебных упражнений. Выполнение дыхательных упражнений ЛФК при переломе грудины является первым этапом лечебной гимнастики.

Дыхание диафрагмой. Пособие по выполнению

В течение 5 минут необходимо выполнять диафрагмальное дыхание по 5 раз за минуту. По истечении 5 дней подключают грудное дыхание, увеличивая общее время до 7 минут. Основными упражнениями ЛФК (лечебной физкультуры) в восстановительный период после перелома грудины являются:

- Отведение рук в стороны и их приведение.

- Сгибание рук в локтях с грузом по 2 кг на каждую руку.

- Синхронное поднятие ног.

- В горизонтальном положении – одновременное поднятие головы и нижних конечностей на пару секунд.

На восстановление сломанной грудной клетки и полную реабилитацию после травмы уходит в среднем 3 месяца. Для ускорения времени сращивания костей рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые белком и кальцием (молочная продукция, зелёные листовые овощи, орехи, морепродукты, бобы).

Кальций можно употреблять также в фармакологической форме: Бивалос, Кальций D3, Остеогенон. Необходимо заниматься плаванием не менее 2-х раз в неделю. Это укрепит сердечную мышцу, наладит кровообращение, стимулирует лёгочный газообмен.

Чтобы обезопасить себя от перелома грудины необходимо соблюдать технику безопасности при вождении автомобиля, соблюдать правила дорожного движения, придерживаться правил безопасности на производстве и не вступать в конфликтные ситуации с применением физической силы.

При наличии травмы грудной клетки запрещено игнорировать ситуацию, необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Своевременная диагностика и проведённый спектр медицинских мероприятий позволят предупредить ряд негативных последствий при переломе грудины, избежать пневмоторакса, гемоторакса и эмфиземы лёгкого.

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Анатомия и патанатомия

- Патогенез

- Симптомы

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: S22,3 Перелом ребра.

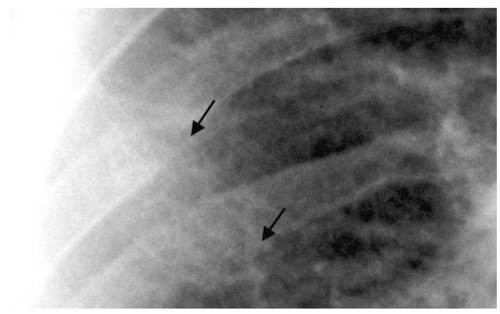

Перелом ребер на рентгенографии

Описание

Перелом ребер. Самое распространенное повреждение грудной клетки. Переломы ребер составляют около 16% от общего числа переломов. У пожилых людей переломы ребер встречаются чаще, что обусловлено возрастным уменьшением эластичности костных структур грудной клетки. Переломы ребер сопровождаются болью в груди и приводят к ограничению подвижности грудной клетки, по этой причине дыхание становиться более поверхностным, что может вызвать нарушение легочной вентиляции. Множественные переломы ребер могут сопровождаться повреждением органов грудной клетки и представлять опасность для жизни пациента. Диагноз перелома ребер выставляется на основании данных рентгенографии, при необходимости проводится УЗИ плевральной полости и ее пункция.

Дополнительные факты

Перелом ребер. Самое распространенное повреждение грудной клетки. Переломы ребер составляют около 16% от общего числа переломов. У пожилых людей переломы ребер встречаются чаще, что обусловлено возрастным уменьшением эластичности костных структур грудной клетки.

Неосложненные переломы одного-двух ребер хорошо срастаются и сами по себе не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Основная опасность при этой травме связана с нарушением дыхания, повреждением внутренних органов и развитием сопутствующих осложнений. Неосложненные переломы ребер встречаются в 40% случаев. Остальные 60% сопровождаются повреждением легких, плевры и органов сердечно-сосудистой системы.

Множественные переломы ребер – серьезная травма, представляющая опасность как из-за возможного развития плевропульмонального шока, так и из-за резко возрастающей вероятности возникновения опасных для жизни осложнений.

Анатомия и патанатомия

Грудь – это верхняя часть человеческого туловища. Костный каркас, защищающий сердце и легкие, называется грудной клеткой. Грудная клетка образована 12 парами ребер. Между ребрами расположены межреберные мышцы, сосуды и нервы. Сзади все ребра соединяются с позвоночником. В своей передней части десять пар верхних ребер заканчиваются хрящами.

Эластичные реберные хрящи обеспечивают подвижность грудной клетки. Хрящи семи верхних пар ребер соединяются с грудиной. Хрящи VIII-X ребер соединяются друг с другом, а XI и XII ребра лежат свободно, не сочленяясь в передней части с другими костными структурами.

Изнутри грудная клетка выстлана соединительнотканной оболочкой (внутригрудной фасцией) сразу под фасцией расположена плевра, состоящая из двух гладких листков. Между листками есть тонкий слой смазки, позволяющий внутреннему листку плевры при дыхании свободно скользить относительно наружного. Ткань легкого образована мельчайшими полыми пузырьками – альвеолами, в которых, собственно, и происходит газообмен.

Патогенез

Причиной перелома ребер может стать падение, прямой удар в область ребер или сдавление грудной клетки. Чаще всего ребра ломаются в месте наибольшего изгиба – по боковым поверхностям грудной клетки. При переломе одного ребра отломки смещаются очень редко. Множественные переломы ребер часто сопровождаются смещением отломков (перелом со смещением). При этом отломки своими острыми концами могут повредить плевру, легкие и межреберные сосуды.

Повреждение плевры и легких нередко сопровождается развитием осложнений – гемоторакса и пневмоторакса. При гемотораксе кровь скапливается между наружным и внутренним листками плевры. При пневмотораксе в грудной клетке скапливается воздух. Легкое сдавливается, уменьшается в объеме, альвеолы спадаются и перестают принимать участие в дыхании.

Перелом ребер с повреждением легкого может сопровождаться проникновением воздуха в подкожную клетчатку (подкожной эмфиземой). При повреждении межреберных сосудов может развиться обильное кровотечение в плевральную полость или мягкие ткани.

Симптомы

Пациент жалуется на резкую боль в груди. Боль усиливается при дыхании, движениях, разговоре, кашле, уменьшается в покое в положении сидя. Дыхание поверхностное, грудная клетка на стороне поражения отстает при дыхании. При пальпации сломанного ребра выявляется участок резкой болезненности, иногда – костная крепитация (своеобразный хруст костных отломков).

Передние и боковые переломы ребер тяжело переносятся больными, сопровождаются нарушением дыхания. При повреждении задних отделов ребер нарушение легочной вентиляции, как правило, менее выражено. При множественных переломах ребер состояние больного ухудшается. Дыхание поверхностное. Пульс учащен. Кожа бледная, нередко синюшная. Пациент старается сидеть неподвижно, избегает малейших движений.

В области переломов наблюдается отечность мягких тканей, кровоподтеки. При пальпации определяется разлитая резкая болезненность, костная крепитация. Если перелом ребер сопровождается подкожной эмфиземой, при пальпации подкожной клетчатки выявляется крепитация воздуха, которая, в отличие от костной крепитации, напоминает мягкое поскрипывание.

О возникновении пневмоторакса свидетельствует ухудшение общего состояния больного, нарастающая одышка. Дыхание на пораженной стороне не прослушивается. Повреждение легкого может сопровождаться кровохарканьем. Пневмоторакс и гемоторакс – осложнения, которые, как правило, развиваются в ближайшее время после травмы. Через несколько дней после перелома может развиться еще одно опасное осложнение – посттравматическая пневмония. К развитию этого осложнения в большей степени склонны пациенты пожилого и старческого возраста, у которых пневмония протекает особенно тяжело.

О развитии пневмонии свидетельствует ухудшение общего состояния пациента, симптомы интоксикации, затруднение дыхания и повышение температуры. Следует учитывать, что у ослабленных пожилых пациентов и больных с тяжелой сочетанной травмой посттравматическая пневмония не всегда сопровождается повышением температуры. В ряде случаев отмечается лишь ухудшение общего состояния.

Возникновение посттравматической пневмонии обусловлено снижением уровня вентиляции легких на стороне перелома. Дыхание при переломе ребер болезненно, поэтому пациент старается дышать как можно более поверхностно. Проблема усугубляется самолечением. Многие полагают, что для хорошего сращения ребер необходимо ограничить их подвижность, забинтовав грудную клетку. В результате дыхание ограничивается еще больше, в легких появляются застойные явления, развивается застойная пневмония.

На самом деле, при переломе ребер в абсолютном большинстве случаев фиксация не требуется. Исключение – некоторые осложненные и множественные переломы ребер, помощь при которых должна оказываться только в условиях стационара. При отсутствии своевременного лечения осложнения переломов ребер представляют непосредственную опасность для жизни больного. Для того, чтобы предупредить развитие осложнений или устранить их последствия, при подозрении на перелом ребер необходимо как можно раньше обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Лечение

Неосложненные переломы одного (в ряде случаев – двух) ребер лечат амбулаторно. Перелом трех и более ребер является показанием для неотложной госпитализации в отделение травматологии.

При неосложненном переломе ребер в момент поступления травматолог производит местную анестезию перелома или ваго-симпатическую блокаду по Вишневскому. Затем пациенту назначают анальгетики, отхаркивающие препараты, физиотерапевтические процедуры и лечебную гимнастику для улучшения вентиляции легких.

Иногда пневмоторакс и гемоторакс развиваются не в момент поступления больного, а несколько позже. При подозрении на развитие этих осложнений в ходе лечения проводят дополнительную рентгеноскопию.

В ходе лечения осложненных переломов ребер, наряду со стандартными процедурами (анестезия перелома, анальгетики, физиотерапия и лечебная гимнастика), проводятся дополнительные лечебные мероприятия.

Малое количество крови в полости между листками плевры рассасывается самостоятельно. При выраженном гемотораксе производится пункция плевральной полости. Врач под местной анестезией вводит в плевральную полость специальную иглу и удаляет скопившуюся кровь. Иногда гемоторакс развивается повторно, поэтому в ходе лечения приходится проводить несколько пункций.

При пневмотораксе в некоторых случаях достаточно провести пункцию для удаления воздуха. Напряженный пневмоторакс является показанием для срочного дренирования плевральной полости.

Под местной анестезией врач делает небольшой разрез во втором межреберном промежутке по среднеключичной линии. В разрез вводят дренажную трубку. Другой конец трубки опускают в банку с жидкостью. Важно, чтобы эта банка все время находилась ниже уровня грудной клетки пациента.

Скапливающийся в плевральной полости воздух выходит через трубку, легкое расправляется. Плевральный дренаж обычно сохраняют в течение нескольких суток, пока воздух не перестанет поступать по дренажной трубке. Затем делают контрольную рентгеноскопию и удаляют дренаж.

В ходе лечения посттравматической пневмонии, наряду с общими лечебными мероприятиями (антибиотики, физиопроцедуры), очень важно проводить лечебную гимнастику для восстановления нормальной вентиляции легких.

Фиксация переломов ребер требуется очень редко и проводится, как правило, при массивных повреждениях грудной клетки, сопровождающихся множественными нестабильными переломами ребер.

Средний срок лечения при неосложненных переломах ребер составляет около 1 месяца. Длительность лечения множественных и осложненных переломов ребер определяется тяжестью осложнений и общим состоянием больного.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник