Перелом лонной кости степень тяжести вреда здоровью

Publication in electronic media: 13.11.2011 under https://journal.forens-lit.ru/node/519

Publication in print media: Судебная медицина и медицинское право: Актуальные вопросы. Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Г.А.Пашиняна. – Москва 2011

Д.В. Гончаренко, О.А. Дмитриева

Курс судебной медицины и права ГОУ ВПО ВГМУ, г. Владивосток

Повреждения костей таза нередко встречаются в практике судебно-медицинских экспертов. Таз соединяет туловище с нижними конечностями и участвует в опорной, двигательной, защитной функциях, а у женщин еще и в деторождении [2]. Анатомическим строением и функциональным многообразием определяется большое значение правильной судебно-медицинской оценки этих повреждений и их последствий. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 243 апреля 2008 г № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Приказ 194н) [1] медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью при переломах костей таза, помимо опасности для жизни, являются различные варианты переломов тазового кольца с нарушением его непрерывности (п. 6.1.23). В большинстве случаев неосложненных односторонних переломов костей таза оценка этих повреждений проводится по критериям значительной стойкой утраты общей трудоспособности или длительного расстройства здоровья. Как правило это не вызывает проблем в экспертной практике. Однако, существует еще один критерий, о котором эксперты зачастую забывают: в соответствии с п.6.6.2 «Медицинских критериев …..» медицинским критерием тяжкого вреда здоровью является потеря производительной способности. В Приказе 194н потеря производительной способности у женщин определена как «потеря способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или деторождению» [1]. У женщин фертильного возраста последствия переломов костей таза нередко приводят к невозможности нормального вынашивания беременности и самостоятельного родоразрешения через естественные родовые пути (в связи со смещением тазового кольца, разрастанием костной ткани и формированием экзастозов и др.). По данным акушеров-гитнекологов перелом костей таза в анамнезе является основанием для родоразрешения путем операции кесарево сечение, как по показаниям ребенка, так и по показаниям матери. Соответственно, у всех женщин детородного возраста при переломах костей таза, не попадающих под критерии опасности для жизни, должен оцениваться критерий утраты производительной способности. Однако, в таком случае возникают затруднения при проведении судебно-медицинской оценки подобных переломов у женщин пожилого и старческого возраста, у которых задолго до причинения повреждений костей таза произошло физиологическое угасание половой функции. Также не решен вопрос о правомочности различной оценки одного и того же повреждения у лиц разного пола. Мы располагаем наблюдениями, когда эксперты, оценивая практически идентичные повреждения костей таза по разному оценили степень тяжести причиненного вреда здоровья.

Наблюдение 1.

Студентка Ш., 24 лет, обратилась в гражданский суд в связи с возмещением материального и морального вреда, причиненного ей в результате дорожно-транспортного происшествия. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и была сбита легковой автомашиной. В результате травмы гр-ка Ш. получила закрытые переломы лобковой и седалищной костей слева без смещения костных отломков. Врачом было назначено консервативное лечение, затем курс восстановительной терапии. При производстве первичной экспертизы исследовались медицинские документы и рентгенограммы, проводился осмотр потерпевшей спустя 10 месяцев после травмы. Критерии тяжкого вреда здоровья по медицинским документам выявлены не были, на момент осмотра нарушений функций таза и нижних конечностей не обнаружено. Эксперт, проводивший первичную экспертизу, оценил эти повреждения как причинившие средний вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья. Однако, в судебном заседании гр-ка Ш. представила справку от врача акушера-гинеколога о невозможности вынашивания ребенка и самостоятельного родоразрешения через естественные родовые пути без проведения предварительной операции, направленной на устранение последствий переломов костей таза (разрастание костной ткани в месте перелома и минимальное смещение тазового кольца). Из справки следовало, что до травмы пострадавшая не имела акушерско-гинекологической патологии. Адвокат потерпевшей заявил ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы и решении вопроса о потере производительной способности в результате травмы. Повторная экспертиза проводилась комиссионно с привлечением в состав экспертной комиссии высококвалифицированных внештатных специалистов (врачей рентгенолога и акушера-гинеколога). Экспертная комиссия пришла к выводам о том, что травму таза в виде закрытых переломов лобковой и седалищной костей слева без смещения костных отломков, повлекшую за собой потерю производительной способности, следует оценивать как причинившую тяжкий вред здоровью.

Наблюдение 2.

Гр-ка А., 75 лет, при переходе проезжей части, была сбита легковой автомашиной. В результате ей были причинены закрытые переломы правой седалищной кости без смещения и гребня правой подвздошной кости с минимальным смещением костных отломков. По представленным медицинским документам, рентгенограммам и данным непосредственного осмотра потерпевшей эксперт пришел к выводам о причинении вреда здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья. Критерий потери производительной способности в результате травмы в данном случае применить было невозможно в виду возрастных физиологических особенностей обследуемой, не позволяющих эксперту судить о наличии прямой причинной связи.

Наблюдение 3.

Гр-ка К., 38 лет, в результате удара автомашиной, двигавшейся в направлении «назад», получила переломы костей таза: лонной справа без смещения, обеих седалищных со смещением костных отломков. Из анамнеза известно, что женщина 5 лет назад перенесла операцию по поводу миомы матки (экстирпация матки с придатками). На момент проведения судебно-медицинской экспертизы (через 1 год после травмы) у К. были выявлены последствия травмы таза в виде умеренного нарушения функции правого бедра. В данном случае оценка тяжести причиненного вреда здоровью проводилась по квалифицирующим признакам вреда здоровью средней тяжести (длительное расстройство здоровья и значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на одну треть). Несмотря на фертильный возраст пострадавшей, признак потери производительной способности при оценке тяжести причиненного вреда здоровью не учитывался, так как она была утрачена в связи с заболеванием задолго до травмы.

К сожалению, нормативные документы, которыми на сегодняшний момент располагают судебно-медицинские эксперты, не дают ответы на все вопросы, возникающие при оценке переломов костей таза. Эта тема на наш взгляд требует дальнейшей разработки с целью предотвращения различной трактовки оценки этих повреждений судебно-медицинскими экспертами и оценки причиненного вреда здоровью в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы считаем, что судебно-медицинская оценка вреда здоровью в случаях переломов костей таза у женщин должна проводиться комиссионно, с участием узких специалистов (рентгенолога, акушера-гинеколога, травматолога и др.).

Использованные источники

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 243 апреля 2008 г № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

- Синельников Р.Д. «Атлас анатомии человека», 2 т.

Источник

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

ê Ìåäèöèíñêèì êðèòåðèÿì

îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè òÿæåñòè

âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî çäîðîâüþ

÷åëîâåêà, óòâåðæä¸ííûå ïðèêàçîì

Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è

ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ

îò 24 àïðåëÿ 2008 ã. ¹ 194í

* Èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîì îïðåäåëåíèè ñòåïåíè òÿæåñòè âðåäà, ïðè÷èí¸ííîãî çäîðîâüþ ÷åëîâåêà, ïî êâàëèôèöèðóþùåìó ïðèçíàêó è ìåäèöèíñêîìó êðèòåðèþ ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè.

| ¹ ï/ï | Âðåä, ïðè÷èí¸ííûé çäîðîâüþ ÷åëîâåêà â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷íûõ òðàâì, îòðàâëåíèé è äðóãèõ ïîñëåäñòâèé âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ïðè÷èí | Ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè |

|---|---|---|

| Òàç | ||

| 108 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè òàçà â ðåçóëüòàòå ïåðåëîìà êîñòåé, ðàçðûâà ëîííîãî èëè êðåñòöîâî-ïîäâçäîøíîãî ñî÷ëåíåíèé: | |

| à) óìåðåííîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, ïîõîäêè, óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå; | 25 | |

| á) çíà÷èòåëüíîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, ïîõîäêè, óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå, äâèæåíèé â äâóõ òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ èëè çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå â îäíîì èç ýòèõ ñóñòàâîâ; | 30 | |

| â) ðåçêîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, ïîõîäêè, çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â äâóõ òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâàõ èëè ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ýòèõ ñóñòàâîâ. | 50 | |

| Ïðèìå÷àíèå. Ïðè èçîëèðîâàííûõ ïåðåëîìàõ âåðòëóæíîé âïàäèíû ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòîì 110 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. | ||

| Íèæíÿÿ êîíå÷íîñòü | ||

| Òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ | ||

| 109 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü), à òàêæå áîëòàþùèéñÿ òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ, ïîäòâåðæä¸ííûå ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè: | |

| à) àíêèëîç â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ðàçîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 45 | |

| á) àíêèëîç â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (ñîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 60 | |

| â) áîëòàþùèéñÿ òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ â ðåçóëüòàòå ðåçåêöèè ãîëîâêè áåäðà è/èëè âåðòëóæíîé âïàäèíû. | 70 | |

| 110 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå: | |

| à) óìåðåííî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – 70-80, ðàçãèáàíèå – 10, îòâåäåíèå – 30-35); | 25 | |

| á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – îò 55 äî 70, ðàçãèáàíèå – 0-5, îòâåäåíèå – îò 30 äî 20); | 30 | |

| â) ðåçêî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – äî 55, ðàçãèáàíèå – 0, îòâåäåíèå äî – 20). | 35 | |

| Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Îáú¸ì äâèæåíèé â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå â íîðìå: ñãèáàíèå – 90-100, ðàçãèáàíèå – 15, îòâåäåíèå – 40-50 (îòñ÷¸ò âåä¸òñÿ îò 0). 2. Íàëè÷èå ýíäîïðîòåçà òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, ïðèìåí¸ííîãî â ñâÿçè ñ òðàâìîé, äà¸ò îñíîâàíèå äëÿ ïðèìåíåíèÿ êðèòåðèÿ ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì “á” íàñòîÿùåãî ïóíêòà. Îäíàêî, åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî èìååòñÿ ðåçêî âûðàæåííàÿ êîíòðàêòóðà, òî ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì “â” íàñòîÿùåãî ïóíêòà. 3. Ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè ïî ïîäïóíêòàì “á” èëè “â” íàñòîÿùåãî ïóíêòà îïðåäåëÿåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå â ïðåäåëàõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ êàæäîé ñòåïåíè íå ìåíåå ÷åì â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Åñëè òàêîå îãðàíè÷åíèå áóäåò óñòàíîâëåíî òîëüêî â îäíîì íàïðàâëåíèè, ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïîäïóíêòàìè “à” èëè “á” íàñòîÿùåãî ïóíêòà. | ||

| Áåäðî | ||

| 111 | Îòñóòñòâèå íèæíåé êîíå÷íîñòè â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â òàçîáåäðåííîì ñóñòàâå èëè êóëüòÿ áåäðà íà óðîâíå âåðõíåé òðåòè. | 70 |

| 112 | Êóëüòÿ áåäðà íà óðîâíå ñðåäíåé èëè íèæíåé òðåòè. | 65 |

| 113 | Íåñðîñøèéñÿ ïåðåëîì èëè ëîæíûé ñóñòàâ áåäðà. | 55 |

| 114 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè áåäðà â ðåçóëüòàòå òðàâìû: | |

| à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â òàçîáåäðåííîì èëè êîëåííîì ñóñòàâàõ; | 30 | |

| á) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (òàçîáåäðåííîì èëè êîëåííîì) è çíà÷èòåëüíîå â äðóãîì | 35 | |

| â) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â òàçîáåäðåííîì è êîëåííîì ñóñòàâàõ èëè óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç íèõ è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå â äðóãîì; | 45 | |

| ã) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (òàçîáåäðåííîì èëè êîëåííîì) è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â äðóãîì; | 50 | |

| ä) ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â òàçîáåäðåííîì è êîëåííîì ñóñòàâàõ. | 60 | |

| Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â êîëåííîì è òàçîáåäðåííîì ñóñòàâàõ ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 110 èëè 118 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 2. Åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàâìà áåäðà ïîâëåêëà çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (òàçîáåäðåííîì èëè êîëåííîì), ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 110 èëè 118 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. Ïóíêò 114 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ ïðè ýòîì íå ïðèìåíÿåòñÿ. | ||

| Êîëåííûé ñóñòàâ | ||

| 115 | Áîëòàþùèéñÿ êîëåííûé ñóñòàâ â ðåçóëüòàòå ðåçåêöèè ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé áåäðà è/èëè áîëüøåáåðöîâîé êîñòè | 45 |

| 116 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) êîëåííîãî ñóñòàâà: | |

| à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì (ðàçîãíóòîì) ïîëîæåíèè; | 35 | |

| á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (ñîãíóòîì ïîä óãëîì íå áîëåå 160) ïîëîæåíèè. | 50 | |

| 117 | Èçáûòî÷íàÿ (ïàòîëîãè÷åñêàÿ) ïîäâèæíîñòü â ñóñòàâå â ðåçóëüòàòå ðàçðûâà ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà | 10 |

| 118 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â êîëåííîì ñóñòàâå: | |

| à) óìåðåííî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – îò 75 äî 85, ðàçãèáàíèå – îò 170 äî 175 èëè ñãèáàíèå – îò 90 äî 105, ðàçãèáàíèå – îò 170 äî 175); | 20 | |

| á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – îò 90 äî 105, ðàçãèáàíèå – 150 äî 165 èëè ñãèáàíèå – áîëüøå 105, ðàçãèáàíèå – îò 150 äî 165); | 25 | |

| â) ðåçêî âûðàæåííîå (ñãèáàíèå – áîëüøå 105, ðàçãèáàíèå – ìåíüøå 150). | 30 | |

| Ïðèìå÷àíèå. Îáú¸ì äâèæåíèé â êîëåííîì ñóñòàâå â íîðìå: ñãèáàíèå – 40-70, ðàçãèáàíèå – 180. | ||

| Ãîëåíü | ||

| 119 | Îòñóòñòâèå ãîëåíè â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â êîëåííîì ñóñòàâå èëè êóëüòÿ íà óðîâíå âåðõíåé òðåòè ãîëåíè | 60 |

| 120 | Êóëüòÿ íà óðîâíå: | |

| à) ñðåäíåé òðåòè ãîëåíè; | 55 | |

| á) íèæíåé òðåòè ãîëåíè. | 50 | |

| 121 | Ëîæíûé ñóñòàâ èëè íåñðîñøèéñÿ ïåðåëîì êîñòåé ãîëåíè: | |

| à) îáåèõ êîñòåé; | 45 | |

| á) áîëüøåáåðöîâîé êîñòè; | 35 | |

| â) ìàëîáåðöîâîé êîñòè; | 10 | |

| ã) áîëüøåáåðöîâîé è ñðîñøèéñÿ ïåðåëîì ìàëîáåðöîâîé; | 40 | |

| ä) ìàëîáåðöîâîé è ñðîñøèéñÿ ïåðåëîì áîëüøåáåðöîâîé. | 20 | |

| 122 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ãîëåíè: | |

| à) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â êîëåííîì èëè ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâàõ; | 25 | |

| á) óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (êîëåííîì èëè ãîëåíîñòîïíîì) è çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå â äðóãîì; | 30 | |

| â) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â êîëåííîì è ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâàõ èëè óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå â äðóãîì; | 35 | |

| ã) çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (êîëåííîì èëè ãîëåíîñòîïíîì) è ðåçêîå îãðàíè÷åíèå â äðóãîì; | 40 | |

| ä) ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â êîëåííîì è ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâàõ. | 45 | |

| Ïðèìå÷àíèÿ: 1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèé â êîëåííîì è ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâàõ ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 118 è 125 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. 2. Åñëè ïðè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçå áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî òðàâìà ãîëåíè ïîâëåêëà çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â îäíîì èç ñóñòàâîâ (êîëåííîì èëè ãîëåíîñòîïíîì), ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 118 èëè 125 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ. | ||

| Ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ | ||

| 123 | Áîëòàþùèéñÿ ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ. | 35 |

| Ïðèìå÷àíèå. Ïóíêò 123 íàñòîÿùåãî Ïåðå÷íÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ÷àñòè÷íîì èëè ïîëíîì îòñóòñòâèè ñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé áîëüøåáåðöîâîé è òàðàííîé êîñòåé, ïîäòâåðæä¸ííîì äàííûìè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. | ||

| 124 | Êîñòíûé àíêèëîç (íåïîäâèæíîñòü) ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà, ïîäòâåðæä¸ííûé ðåíòãåíîëîãè÷åñêèìè äàííûìè: | |

| à) â ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîì ïîëîæåíèè (ïîä óãëîì 90-95); | 30 | |

| á) â ôóíêöèîíàëüíî íåâûãîäíîì (êàêîì-ëèáî èíîì) ïîëîæåíèè. | 40 | |

| 125 | Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé (êîíòðàêòóðà) â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå: | |

| à) óìåðåííî âûðàæåííîå: (ðàçãèáàíèå – 80-85, ñãèáàíèå – 110-130); | 35 | |

| á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííîå: (ðàçãèáàíèå – 90-95, ñãèáàíèå – 90-105); | 20 | |

| â) ðåçêî âûðàæåííîå: (ðàçãèáàíèå è ñãèáàíèå â ïðåäåëàõ 10). | 25 | |

| Ïðèìå÷àíèå. Îáú¸ì äâèæåíèé â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå â íîðìå: ðàçãèáàíèå – 70-75, ñãèáàíèå – 135-140. Îòñ÷¸ò âåä¸òñÿ îò óãëà 90 – ôóíêöèîíàëüíî âûãîäíîãî ïîëîæåíèÿ ñòîïû. | ||

| Ñòîïà | ||

| 126 | Îòñóòñòâèå ñòîïû â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå èëè àìïóòàöèÿ ñòîïû íà óðîâíå ïÿòî÷íîé èëè òàðàííîé êîñòè. | 45 |

| 127 | Îòñóòñòâèå äèñòàëüíîãî îòäåëà ñòîïû â ðåçóëüòàòå àìïóòàöèè íà óðîâíå êîñòåé ïðåäïëþñíû. | 40 |

| 128 | Îòñóòñòâèå äèñòàëüíîãî îòäåëà ñòîïû â ðåçóëüòàòå àìïóòàöèè íà óðîâíå ïëþñíåâûõ êîñòåé. | 35 |

| 129 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ñòîïû â ðåçóëüòàòå åå òðàâìû: | |

| à) óìåðåííî âûðàæåííàÿ îò¸÷íîñòü, óìåðåííîå íàðóøåíèå ñòàòèêè; | 15 | |

| á) çíà÷èòåëüíî âûðàæåííàÿ îò¸÷íîñòü, çíà÷èòåëüíîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, óìåðåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå; | 20 | |

| â) ðåçêî âûðàæåííàÿ îò¸÷íîñòü, ðåçêîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, çíà÷èòåëüíîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå; | 25 | |

| ã) ðåçêî âûðàæåííàÿ îò¸÷íîñòü, ðåçêîå íàðóøåíèå ñòàòèêè, ðåçêîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé â ãîëåíîñòîïíîì ñóñòàâå. | 30 | |

| Ïàëüöû ñòîïû | ||

| 130 | Îòñóòñòâèå âñåõ ïàëüöåâ ñòîïû â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â ïëþñíåôàëàíãîâûõ ñóñòàâàõ èëè àìïóòàöèè íà óðîâíå îñíîâíûõ ôàëàíã. | 25 |

| 131 | Îòñóòñòâèå ïåðâîãî ïàëüöà ñ ïëþñíåâîé êîñòüþ èëè ÷àñòüþ å¸. | 15 |

| 132 | Îòñóòñòâèå ïåðâîãî ïàëüöà â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â ïëþñíåôàëàíãîâîì ñóñòàâå èëè àìïóòàöèÿ íà óðîâíå îñíîâíîé ôàëàíãè. | 10 |

| 133 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïåðâîãî ïàëüöà â ðåçóëüòàòå òðàâìû èëè êóëüòÿ íà óðîâíå íîãòåâîé ôàëàíãè èëè ìåæôàëàíãîâîãî ñóñòàâà. | 5 |

| 134 | Îòñóòñòâèå ïàëüöåâ îäíîé ñòîïû â ðåçóëüòàòå ýêçàðòèêóëÿöèè â ïëþñíåôàëàíãîâîì ñóñòàâå èëè êóëüòÿ íà óðîâíå îñíîâíîé ôàëàíãè (êðîìå ïåðâîãî): | |

| à) îäíîãî ïàëüöà; | 5 | |

| á) äâóõ-òð¸õ ïàëüöåâ; | 10 | |

| â) ÷åòûð¸õ ïàëüöåâ. | 15 | |

| 135 | Îòñóòñòâèå ïàëüöà ñ ïëþñíåâîé êîñòüþ èëè ÷àñòüþ å¸ (êðîìå ïåðâîãî): | |

| à) îäíîãî ïàëüöà; | 10 | |

| á) äâóõ-òð¸õ ïàëüöåâ; | 15 | |

| â) ÷åòûð¸õ ïàëüöåâ. | 20 | |

| 136 | Íàðóøåíèå ôóíêöèè ïàëüöåâ èëè îòñóòñòâèå îäíîé, äâóõ ôàëàíã (êðîìå ïåðâîãî): | |

| à) îäíîãî-äâóõ ïàëüöåâ; | 5 | |

| á) òðåõ-÷åòûð¸õ ïàëüöåâ. | 10 | |

| Ïðèìå÷àíèå. Åñëè ïîñëå òðàâìû äâóõ è áîëåå ïàëüöåâ ñòîïû (êðîìå ïåðâîãî) ôóíêöèÿ îäíîãî èç íèõ ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëàñü, à ôóíêöèÿ îñòàëüíûõ îêàçàëàñü íàðóøåííîé, ïðîöåíò ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì ïóíêòîì. | ||

| 137 | Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèå òðîìáîôëåáèò, ëèìôîñòàç, íàðóøåíèå òðîôèêè: | |

| à) óìåðåííàÿ îò¸÷íîñòü, óìåðåííàÿ ïèãìåíòàöèÿ, áëåäíîñòü êîæíûõ ïîêðîâîâ; | 5 | |

| á) çíà÷èòåëüíàÿ îò¸÷íîñòü, öèàíîç, òðîôè÷åñêèå ÿçâû ïëîùàäüþ äî 4 êâ.ñì; | 10 | |

| â) ðåçêàÿ îò¸÷íîñòü («ñëîíîâîñòü») êîíå÷íîñòè, öèàíîç, òðîôè÷åñêèå ÿçâû ïëîùàäüþ áîëåå 4 êâ.ñì. | 15 | |

| Ïðèìå÷àíèå. Êðèòåðèè ñòîéêîé óòðàòû îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ïðèìåíÿþòñÿ ïðè òðîìáîôëåáèòàõ, ëèìôîñòàçàõ è íàðóøåíèÿõ òðîôèêè, íàñòóïèâøèõ âñëåäñòâèå òðàâìû âåðõíèõ èëè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé çà èñêëþ÷åíèåì ïîâðåæäåíèé êðóïíûõ ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîâ è íåðâîâ. | ||

| 138 | Òðàâìàòè÷åñêèé îñòåîìèåëèò: | |

| à) ïðè îòñóòñòâèè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà; | 5 | |

| á) ïðè íàëè÷èè ôóíêöèîíèðóþùèõ ñâèùåé è ãíîéíûõ ðàí. | 10 | |

Источник

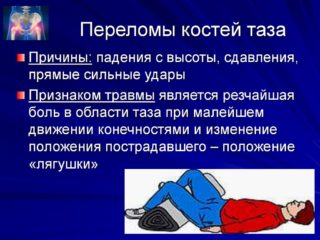

Повреждение костей таза — полное или частичное нарушение целостности костных структур. На переломы в этой области приходится 5-6% всех случаев травмирования опорно-двигательного аппарата. Их классифицируют по этиологии, форме, направлению, осложнениям и имени автора, впервые их описавшего. Крайний по степени тяжести вид повреждения называют переломом Мальгеня. Несвоевременное медицинское вмешательство приводит к инвалидности или летальному исходу. Чтобы всегда быть готовым оказать первую помощь или предотвратить травму, необходимо знать о причинах возникновения, её клинических проявлениях и методах терапии.

Основные причины переломов таза

Переломы костей таза возникают из-за нагрузки выше предела их прочности. Распространенные ситуации:

Переломы костей таза возникают из-за нагрузки выше предела их прочности. Распространенные ситуации:

- падение с большой высоты;

- автомобильные аварии;

- нахождение под завалами и др.

Стоит учитывать, что величина предельной нагрузки для каждой кости отличается. Так, например, бедренная кость выдерживает давление до 3000 кг. Чтобы раздробить её, необходимо приложить немало усилий.

Тип перелома зависит не только от действующий извне силы, но и от вектора её направленности. При перпендикулярных ударах возникают поперечные переломы, а при параллельных — оскольчатые и продольные.

Костям свойственно менять свою структуру на протяжении жизни человека. При нехватке кальция и других минералов, они становятся хрупкими и будут легко сгибаться при малейшей нагрузке.

Одной из глобальных причин участившихся переломов тазовой области ученые считают изобретение автомобильного транспорта. Мощность техники значительно превышает прочность костей человека. Именно поэтому с развитием технического прогресса перед травматологией и ортопедией ставятся все более сложные задачи.

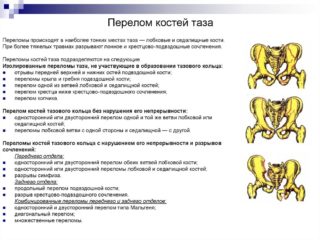

Классификация переломов тазовых костей

Общепризнанной классификацией переломов таза считается система AO/ASIF. После внесения последних правок были учтены локализация и характер повреждения, направление действующих моментов. Отдельно рассматриваются травмы вертлужной впадины и тазового кольца.

Переломы вертлужной впадины делятся на два класса — A и B. Первая категория представляет собой повреждения без смещения, а вторая — со смещением.

Переломы тазового кольца

Выделяют три класса переломов тазового кольца, каждый из которых имеет свои особенности. Степень тяжести повреждения возрастает от класса A к C.

Выделяют три класса переломов тазового кольца, каждый из которых имеет свои особенности. Степень тяжести повреждения возрастает от класса A к C.

Класс A. Стабильные, с минимальным смещением. Захватывают только часть или сегмент таза. Целостность тазового кольца не нарушена. К ним относятся отрывные и изолированные переломы:

- ветвей лонной и седалищной костей;

- тела седалищной кости;

- крыла подвздошной кости;

- копчика;

- крестца (горизонтальные).

Класс B. Ротационно-нестабильные повреждения. Возникают в результате воздействия на костную структуру компрессионных или ротационных сил. Переломы полностью пересекают тазовое кольцо, но при этом остаются целостными связки заднего отдела. Дно может быть неповрежденным или поврежденным частично. Типы травм этого класса:

- перелом без смещения обеих ветвей лобковой кости;

- подвывих лонного симфиза;

- перелом тела подвздошной кости без смещения;

- вертикальный перелом крестца.

Класс C. Нестабильные переломы с разрывом вентрального и дорсального отделов. Следствием травмы является смещение в горизонтальном и вертикальном направлении. Имеются повреждения заднего крестцово-подвздошного комплекса. Наиболее распространенные переломы C-класса:

- двусторонний двойной перелом ветвей лобковой кости;

- перелом переднего кольца таза и разрыв симфиза;

- перелом Мальгеня;

- контрлатеральный двойной вертикальный перелом кольца;

- вывих таза;

- множественные переломы костей со смещением.

Клинические проявления

Симптоматика переломов костей таза разнообразна. Клиническая картина отражает локализацию, множественность и тяжесть травм.

Изолированные повреждения таза протекают легче, чем многофрагментарные (полифокальные).

Характерные симптомы для всех типов повреждений:

Характерные симптомы для всех типов повреждений:

- деформация таза;

- острая боль;

- гематома или отек мягких тканей;

- бледность;

- холодный пот;

- падение артериального давления;

- учащенный пульс;

- посттравматический шок.

В некоторых случаях развивается кровотечение из мочеиспускательных каналов, появляются кровоподтеки в промежности, клиника «острого живота».

Визуальное укорочение конечности наблюдается при отрыве передневерхней ости. Также у пациента появляется так называемый симптом заднего хода, когда при ходьбе спиной вперед болезненные ощущения снижаются.

Переломы верхних отделов вертлужной впадины и подвздошной кости сопровождаются ограничением двигательной функции тазобедренного сустава, болью в области крыла подвздошной кости.

Травмы копчика и крестца вызывают боли в этой области, которые усиливаются при давлении на нижнюю часть. У пациента могут возникать трудности с дефекацией, недержание мочи, повышенная чувствительность ягодиц.

Если нарушается целостность тазового кольца, боль локализуется в промежности или лобке. При движении, пальпации и сдавливании таза в боковом направлении дискомфорт усиливается.

Сломанные седалищные и верхние ветви лобковой кости легко диагностировать по позе лягушки. При травмах и разрывах вблизи симфиза, наоборот, пациент сводит согнутые ноги вместе. Попытка разогнуть конечности вызывает резкую боль.

Диагностика

Перед началом проведения осмотра врач должен выяснить обстоятельства травмы. По механизму и направлению действующих сил можно определить поврежденные участки. Затем проводится внешний осмотр, пальпация и функциональная нагрузка на подозреваемый участок. Учитывается общее состояние пострадавшего: температура, давление, наличие гематом и ссадин.

Перед началом проведения осмотра врач должен выяснить обстоятельства травмы. По механизму и направлению действующих сил можно определить поврежденные участки. Затем проводится внешний осмотр, пальпация и функциональная нагрузка на подозреваемый участок. Учитывается общее состояние пострадавшего: температура, давление, наличие гематом и ссадин.

Для детального исследования перелома проводится ряд диагностических процедур. К ним относятся:

- рентгенография;

- лапароскопия;

- лапароцентез.

Реже применяют лапаротомию. При наличии признаков повреждения мочевого пузыря или затрудненном мочеиспускании назначают УЗИ мочевого пузыря или уретрографию.

Тяжёлые случаи переломов исследуются методом КТ или МРТ. Современное оборудование обеспечивает полный обзор всех структур таза. На снимках можно увидеть мельчайшие трещины и осколки раздробленной кости, оценить состояние окружающих тканей и внутренних органов.

Оказание первой помощи

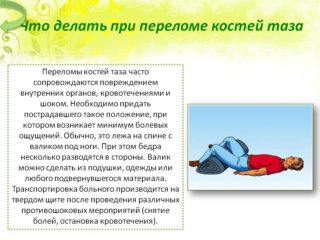

Цель оказания первой помощи при переломе таза пострадавшему — снижение болевого синдрома и снятие шока. Основные рекомендации:

Цель оказания первой помощи при переломе таза пострадавшему — снижение болевого синдрома и снятие шока. Основные рекомендации:

- Минимизируйте передвижения пострадавшего.

- При необходимости дальнейшей транспортировки уложите человека на деревянный щит или жёсткие носилки.

- Зафиксируйте тело в щадящей позе с минимальной нагрузкой на таз. Оптимальный вариант — поза лягушки, когда ноги согнуты в коленях и разведены в стороны. Под колени подложите мягкий валик. Если травмирован симфиз, ноги сгибают в коленях и сводят вместе.

- Обработайте открытые раны антисептиком и перекисью.

- На кровоточащие сосуды наложите стерильную повязку.

Противошоковую терапию и обезболивание должны проводить медицинские работники. Если вы самостоятельно дали пострадавшему анальгетик, обязательно запишите название препарата, дозировку и время приема.

Методы терапии

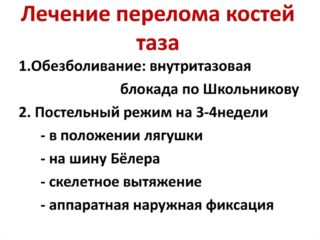

Лечение травмы тазовых костей любой сложности проводится в четыре этапа:

Лечение травмы тазовых костей любой сложности проводится в четыре этапа:

- Обезболивание. Для устранения болевого синдрома применяют один из видов анестезии — внутрикостную или внутритазовую. В основе препарата лежит новокаин. Вещество оказывает гипотензивное действие на организм. Если пациент потерял много крови, инъекцию делают после восполнения её объемов. При переломе Мальгеня пострадавшего погружают в сон с помощью лечебного наркоза.

- Возмещение кровопотери. При незначительной степени перелома переливание проводят дробным методом на протяжении нескольких дней после происшествия. При тяжёлых повреждениях недостающий объём крови вливаются в течение первых 2-3-х часов.

- Иммобилизация перелома. Продолжительность лечения в условиях стационара будет напрямую зависеть от характера повреждения и степени смещения тазовых костей. Краевые и изолированные переломы фиксируют с применением гамака, щита, шин Белера или валиков для подколенной области. При нарушениях целостности тазового кольца наибольший терапевтический эффект даёт технология скелетного вытяжения. Длительность составляет 8-9 недель.

Повреждение внутренних органов, значительное расхождение лонного сочленения, большое количество костных обломков, неэффективность традиционного лечения требуют хирургического вмешательства.

Возможные осложнения и последствия

Самое опасное осложнение перелома таза — высокий порог смертности. Несвоевременно оказанная медицинская помощь может привести к летальному исходу. Также среди людей переживших травму большое количество инвалидов.

Самое опасное осложнение перелома таза — высокий порог смертности. Несвоевременно оказанная медицинская помощь может привести к летальному исходу. Также среди людей переживших травму большое количество инвалидов.

Ко всему прочему повреждения тазовой области сопровождаются разрывами связок и мягких тканей, ушибами внутренних органов. Чаще всего страдают мочевой пузырь и прямая кишка. Это приводит к нарушению испражнения, кровяным выделениям.

Другие осложнения:

- асептическая инфекция;

- сепсис;

- гиповолемический шок;

- долгое срастание костей;

- неправильное сращивание костей;

- отсутствие восстановительного процесса.

Для девушек переломы тазовых костей чреваты травмированием лонной кости, репродуктивных органов, сильным кровотечением. При повреждении матки орган удаляют хирургическим путем, что приводит к бесплодию пациентки.

В пожилом возрасте последствия перелома тазобедренной кости проявляются в виде контрактуры суставов, болевых ощущений, ограничения подвижности, гипотрофии ягодичных мышц, изменения походки.

Реабилитационный период

Самый важный и самый долгий период на протяжении всего лечения — реабилитация. Пациенту необходимо постепенно разрабатывать костные структуры, принимать препараты с коллагеном, витаминные комплексы, использовать специальные мази и гели.

Магнитотерапия снимает боль, улучшает кровообращение

Процедуры и мероприятия для ускорения выздоровления:

- Массаж. Сеансы рекомендовано проводить с самых первых дней травмы. Сначала это простые поглаживания, которые препятствуют застою крови и потере чувствительности. По мере срастания специалист применяет более интенсивные техники. Они приводят в тонус мышцы и нервные окончания, улучшают кровообращение и циркуляцию полезных веществ в поврежденных тканях.

- Лечебная гимнастика (ЛФК). Индивидуальный комплекс упражнений, как и массаж, начинается с минимальных нагрузок. С каждой неделей интенсивность тренировок увеличивается. Регулярное выполнение гимнастики поможет восстановить двигательную функцию.

- Физиопроцедуры: магнитотерапия, УФО, парафиновые аппликации. Необходимы для образования костной мозоли.

Дополнением к реабилитационному курсу служит полноценное и сбалансированное питание. Костям нужен кальций, витамины и минералы. Больше всего необходимых веществ содержится в молочных продуктах, поэтому они должны каждый день присутствовать в рационе.

Прогноз выздоровления

Исход травмы во многом зависит от правильности и своевременности оказанной медицинской помощи. В 94% случаев все заканчивается благополучно.

Наибольшему риску при переломе таза подвержены пожилые люди. Это связано с возрастными изменениями в организме и опорно-двигательной системе в частности.

Однако последствия перелома сопровождают практически всех выздоровевших. Это может быть хронической болевой синдром, асимметрия конечностей или нарушение работы внутренних органов. Чтобы предотвратить прогрессирование патологий, необходимо регулярно обследоваться и поддерживать организм с помощью поливитаминных комплексов по назначению врача.

Источник