Перелом крестца рентгенограмма

Лучевая диагностика травматического перелома крестца

а) Определения:

• Тазовое кольцо: кости таза вместе образуют кольцевидную структуру, имеющую косо-горизонтальное расположение и окружающую собой органы таза

• Разрыв тазового кольца: переломы и/или связочные повреждения, приводящие к нарушению целостности передней и задней половин таза:

о Перелом заднего полукольца: кзади от седалищной ости, обычно на уровне крестца или крестцово-подвздошного сустава

о Перелом переднего полукольца: кпереди от седалищной ости, чаще это перелом ветвей лонной кости

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Нарушение непрерывности контура крестцовых отверстий (дугообразные линии)

• Морфология:

о 95% переломов — это вертикальные или косые переломы

о 5% — горизонтальные переломы

о U-образные или Н-образные переломы: горизонтальный + поперечный компоненты

2. Рентгенография при травматическом переломе крестца:

• Переломы крестца нередко сложно бывает обнаружить при рутинном рентгенологическом исследовании:

о До 60% их, согласно данным литературы, были пропущены до назначения КТ

• Нарушение непрерывности дугообразной линии крестцового отверстия служит признаком перелома во II зоне:

о Дугообразная линия в норме имеет плавный изгиб и располагается над крестцовым отверстием

о Угловая деформация дугообразной линии свидетельствует о переломе

• Латеральная компрессия крестца приводит к уменьшению ширины соответствующей его половины

• Смещение фрагментов на рентгенограммах увидеть удается нечасто

• Поперечные переломы лучше всего видны на рентгенограмме в боковой проекции:

о Угловая деформация крестца

• Дополнительные проекции позволяют более эффективно визуализировать переломы крестца:

о Inlet-проекция (вход в таз): под углом 25° в каудальном направлении

о Outlet-проекция (выход из таза): под углом 25° в краниальном направлении

о Проекция Ferguson: 15° в краниальном направлении

• У детей могут встречаться переломы крестца типа «зеленой веточки»

3. КТ при травматическом переломе крестца:

• КТ позволяет оценить положение линии перелома относительно крестцовых отверстий и крестцового канала

• Оценить смещение фрагментов, которое не видно на рентгенограммах

• Наиболее точный метод оценки смещения фрагментов

о Аксиальные изображения: переднезаднее смещение, горизонтальное смещение, окклюзия крестцового канала

о Фронтальные реконструкции: вертикальное смещение

о Сагиттальные реконструкции: переднезаднее смещение, угловая деформация

4. МРТ при травматическом переломе крестца:

• Поскольку крестец-это довольно тонкая кость, которая к тому же расположена косо, линии перелома на МР-сканах могут быть не видны или ошибочно быть приняты за опухоль:

о Более информативны в этом отношении косые фронтальные Т1 и STIR изображения

• Состояние корешков спинного мозга:

о Травматический отрыв корешка в остром периоде может маскироваться окружающей гематомой

о Признаки повреждения крестцового сплетения в STIR-режиме

5. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о КТ

• Протокол исследования:

о Нередко более информативны косые реконструкции, плоскость которых соответствует плоскости крестца

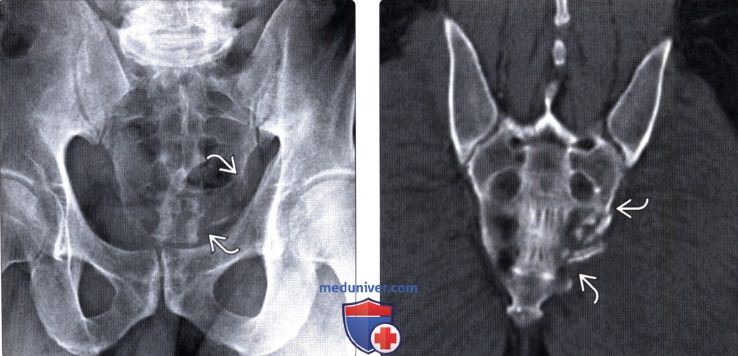

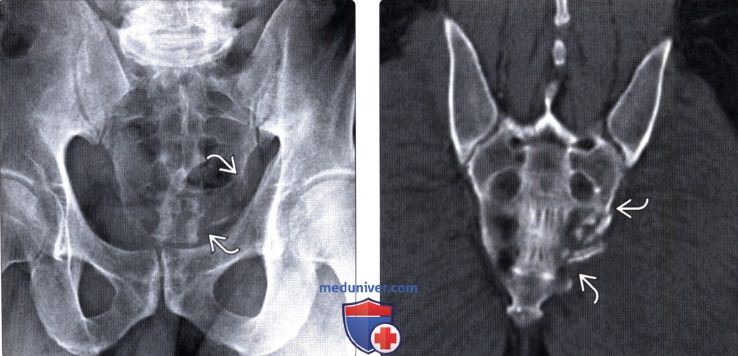

(Слева) Рентгенограмма в прямой проекции: левосторонний перелом крестца во II зоне, вызванный боковой компрессией. Обратите внимание на угловую деформацию дугообразных линий слева и сравните их с нормальными плавными дугообразными линиями справа.

(Справа) КТ, аксиальный-срез: тяжелый оскольчатый перелом крестца, полученный в результате аварии при занятии парасейлингом. Перелом включает поперечный компонент и двусторонние вертикальные переломы, проходящие через крестцовые отверстия, а также вертикальный перелом, проникающий в крестцовый канал.

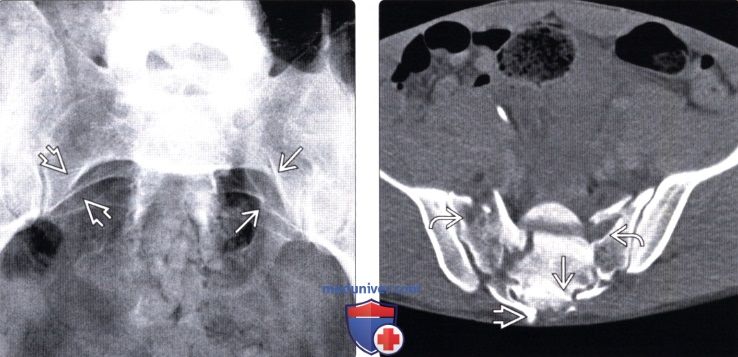

(Слева) Рентгенограмма в прямой проекции: перелом крестца во II зоне. Переломы в этой области легко не заметить из-за экранирования их мягкими тканями. Наиболее значимый признак в данном случае-это нарушение непрерывности латерального контура крестца. Сравните его с нормальным противоположным контуром крестца.

(Справа) Накосом фронтальном КТ-срезе (соответствующем плоскости крестца) этого же пациента перелом определяется более четкой.

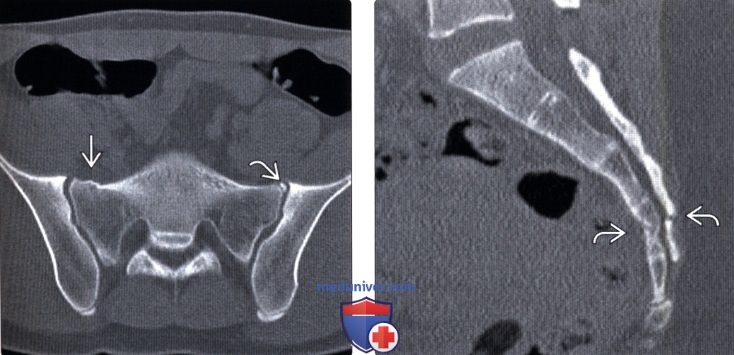

(Слева) На аксиальном КТ-срезе у ребенка определяется перелом правой боковой массы крестца типа «зеленой веточки». Слева виден нормальный апофиз, отличающийся округлыми склерозированными краями.

(Справа) КТ, сагиттальная проекция: изолированный поперечный перелом крестца возникший в результате падения. Поскольку плоскость этого перелома аксиальная, в аксиальной проекции его можно не увидеть. Он визуализируется только на сагиттальных реконструкциях или рентгенограмме в боковой проекции.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Разрыв/дислокация крестцово-подвздошного сочленения:

• Для дифференциальной диагностики с переломом может быть показана КТ

2. Стрессовый перелом:

• Внезапно развивающийся выраженный болевой синдром

• Отсутствие травмы в анамнезе

• Усталостный перелом на фоне остеопороза

• Усталостный перелом у спортсменов

• Вертикальный перелом боковой массы крестца

о Односторонний или двусторонний

о Менее, чем в 50% случаев два вертикальных перелома соединены горизонтальным переломом:

– Рентгенологический признак «Хонда» или «Н»

• Феномен вакуума, нередко наблюдаемый в вентральной части перелома

3. Опухоль:

• Исчезновение дугообразных линий на рентгенограмме

• Округлая или овальная зона деструкции на КТ

• Округлая или овальная зона усиления Т2-сигнала на МРТ

• Гематома на фоне травматического перелома крестца может напоминать собой новообразование мягких тканей

4. Добавочные центры оссификации:

• Видны в латеральных отделах крестца у детей и подростков

• Округлые контуры, кортикальные края

• Обычно располагаются симметрично с обеих сторон

5. Нормальный вариант строения копчика:

• Крестцово-копчиковое сочленение в норме может быть «деформировано» под углом

6. Травматическая пояснично-крестцовая дислокация:

• Высокоэнергетическая травма (ДТП или падение с высоты)

• Полный разрыв связок пояснично-крестцового сочленения

• Встречается исключительно редко

• Боковое, переднее или заднее смещение L5 относительно крестца

• Диагноз ставится по рентгенограмме в боковой проекции или КТ

г) Патология:

1. Общие характеристики:

• Этиология:

о Переломы крестца без сопутствующего повреждения тазового кольца обычно возникают при падении с высоты:

– Поперечные переломы крестца могут развиваться при падении на ягодицы или спину

– Переломы в области крестцово-копчикового сочленения могут возникать при падении с незначительной высоты

о 3 основных механизма повреждения тазового кольца:

– Передне-задняя компрессия (повреждение типа «открытая книга»):

Вертикальный перелом крестца, нередко с небольшим расхождением фрагментов

– Боковая компрессия («повреждение в результате бокового удара»):

Вертикальный перелом крестца

Импакция костной ткани может приводить к появлению на рентгенограммах и КТ зоны уплотнения кости или уменьшению ширины боковой массы крестца

– Вертикальный сдвиг (при падении с высоты):

Может иметь место вертикальное смещение, которое может самопроизвольно устраниться

± переломы поперечных отростков L5

• Сочетанные повреждения:

о 95% переломов крестца сочетаются с повреждениями тазового кольца

о Повреждение пояснично-крестцового сочленения:

– Наблюдается в 1/3 переломов крестца с повреждением тазового кольца

– Повреждение дугоотростчатых суставов или диска L5-S1

о Переломы поперечных отростков L5:

– Являются следствием отрыв пояснично-крестцовых связок

– Служат основанием подозревать нестабильное повреждение

о Переломы поясничных позвонков:

– Переломы позвоночника, сопровождающиеся неврологическим дефицитом, могут становиться причиной того, что переломы крестца остаются недиагностированными клинически

о Неврологические осложнения:

– Наблюдаются в 40% переломов со смещением

– Крестцовые корешки спинного мозга или стволы крестцового сплетения

– Разрыв или повреждение вследствие перерастяжения

– Чаще наблюдаются при вертикальном смещении крестца

о Сосудистые осложнения:

Может быть показана терапевтическая эмболизация сосудов

– При КТ с КУ, выполняемой вскоре после травмы, нередко можно отметить признаки продолжающегося кровотечения

о Переломы костей нижних конечностей

о Травматическая отслойка мягких тканей пояснично-крестцовой области

• Неврологический дефицит на уровне крестца может маскироваться сопутствующими повреждениями позвоночника и спинного мозга на вышележащих уровнях

2. Стадирование, степени и классификация травматического перелома крестца:

• Классификация Denis (подразделение на зоны):

о Зона I: латеральнее крестцовых отверстий:

– 50% переломов крестца

– Вертикальный или косой перелом

– Неврологический дефицит в 6-24% случаев

– В зоне перелома может ущемляться корешок L5

о Зона II: через крестцовые отверстия:

– 34% переломов крестца

– Вертикальный или косой перелом

Неврологический дефицит в 28% случаев

– Травматический «far-out» синдром:

Сдавление L5 корешка между фрагментом боковой массы крестца и поперечным отростком

о Зона III: проникает в крестцовый канал:

– 16% переломов крестца

– Поперечный или вертикальный перелом

– Поперечный перелом III зоны:

Распространяется также и на I и II зоны

35% сопровождаются отрывами корешков

«Взрывной перелом крестца»: поперечный перелом со смещением фрагментов в крестцовый канал

На уровне рудиментарного диска S1-S2 может возникать переломовывих

Неврологический дефицит в 57-60% случаев

– Вертикальный перелом в III зоне:

Большинство таких переломов сопровождаются неврологическим дефицитом

Нарушение функции мочевого пузыря, кишечника, половой функции

• Классификация тяжести неврологического дефицита Gibbons:

1 степень: отсутствие неврологического дефицита

2 степень: только чувствительные нарушения

3 степень: моторные нарушения

4 степень: нарушение функции мочевого пузыря/кишечника

д) Клинические особенности:

1. Течение заболевания и прогноз:

• Нестабильные повреждения требуют открытой репозиции и внутренней фиксации

• Неврологические осложнения:

о Поражение S1, S2 корешков обычно разрешается в течение одного года после травмы вне зависимости от характера проводимого лечения:

– Если, конечно, это не отрыв корешков

о Повреждение твердой мозговой оболочки может привести к потере спинномозговой жидкости

2. Лечение:

• Варианты, риски, осложнения:

о Стабильные повреждения: постельный режим, постепенная активизация и нагрузка весом

о Нестабильные повреждения: стабилизация с использованием крестцово-подвздошных винтов

е) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• При высокоскоростных травмах прицельно ищите признаки нарушения целостности тазового кольца

• При переломе поперечного отростка L5 следует подозревать наличие и перелома крестца

ж) Список использованной литературы:

1. Bydon М et al: Sacral fractures. Neurosurg Focus. 37( 1): E12, 2014

2. Bederman SS et al: Fixation techniques for complex traumatic transverse sacral fractures: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976). 38( 16): E1028-40, 2013

3. Ruatti S et al: Technique for reduction and percutaneous fixation of U- and H-shaped sacral fractures. Orthop Traumatol Surg Res. 99(5):625-9, 2013

4. Porrino JA Jr et al: The importance of sagittal 2D reconstruction in pelvic and sacral trauma: avoiding oversight of U-shaped fractures of the sacrum. AJR Am J Roentgenol. 194(4): 1065-71, 2010

5. Schmid R et al: Lumbosacral dislocation: a review of the literature and current aspects of management. Injury. 41(4):321-8, 2010

6. Sugimoto Y et al: Risk factors for lumbosacral plexus palsy related to pelvic fracture. Spine (Phila Pa 1976). 35(9):963-6, 2010

7. Hak DJ et al: Sacral fractures: current strategies in diagnosis and management. Orthopedics. 32(10), 2009

8. Robles LA: Transverse sacral fractures. Spine J. 9(1):60-9, 2009

9. Kuklo TR et al: Radiographic measurement techniques for sacral fractures consensus statement of the Spine Trauma Study Group. Spine. 31 (9): 1047-55, 2006

10. Bellabarba C et al: Midline sagittal sacral fractures in anterior-posterior compression pelvic ring injuries. J Orthop Trauma. 17(1):32-7, 2003

11. Kim MY et al: Transverse sacral fractures: case series and literature review. Can J Surg. 44(5):359-63, 2001

12. Rubel IF et al: Description of a rare type of posterior pelvis traumatic involvement: the green-stick fracture of the sarcum. Pediatr Radiol. 31(6):447-9, 2001

– Также рекомендуем “КТ, МРТ стрессового перелома корня дуги позвонка”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.8.2019

Источник

Классификация перелома крестца и его диагностика

Не секрет, что хирургическое лечение переломов крестца является довольно непростой задачей. Хотя такие переломы встречаются относительно редко, они зачастую характеризуются весьма разнообразными механизмами и характером повреждения. Это могут быть переломы, возникающие вследствие высокоэнергетических воздействий, и низкоэнергетические повреждения у пожилых пациентов с остеопорозом. Переломы крестца нередко сочетаются с переломами костей таза и нижних конечностей, могут сопровождаться или не сопровождаться неврологическими осложнениями.

Переломы крестца наблюдаются примерно в 45% случаев переломов костей таза. Тактика лечения переломов крестца зависит не только от характера самого перелома, но и от характера сопутствующих переломов костей таза и поясничного отдела позвоночника. Отдаленные последствия неправильно леченных и нестабильных переломов крестца могут приводить к значительному ограничению функциональных способностей пациента и инвалидности. В статьях на сайте мы остановимся на тактике хирургического лечения переломов крестца, типах таких переломов и результатах их лечения.

а) Анатомия крестца. Крестец является связующим звеном между поясничным отделом позвоночника и тазом, обеспечивая стабильность этого сегмента за счет довольно мощных костных и связочных анатомических структур. Кроме того, крестец является своего рода опорной платформой для поясничного отдела позвоночника и защитой для пояснично-крестцового нервного сплетения. В сагиттальной плоскости крестец имеет характерный кифотический изгиб, величина которого варьирует от 0° до 90°.

Вместе с углом наклона крестца этот показатель помогает оценить выраженность компенсаторного лордоза поясничного отдела позвоночника.

В канале крестца располагаются нервные стволы конского хвоста, которые проходят по всей длине крестца. Каждый из крестцовых корешков спинного мозга покидает крестцовый канал через собственное отверстие. Средний диаметр крестцовых отверстий постепенно увеличивается в каудальном направлении, это объясняет тот факт, что стеноз отверстий со сдавлением соответствующих корешков чаще наблюдается на уровне проксимальных отверстий (S1 и S2) и реже на уровне дистальных (S3 и S4).

Передние ветви крестцовых корешков S2-S5 содержат в своем составе парасимпатические нервные волокна, обеспечивая важную в функциональном отношении иннервацию кишечника, мочевого пузыря и половых органов. Для сохранения нормальной функции этих органов необходимо, чтобы корешки S2-S4 хотя бы с одной стороны оставались интактными. Двустороннее поражение этих корешков с большой долей вероятности будет сопровождаться соответствующим неврологическим дефицитом. Симпатические ганглии нижнего подчревного сплетения располагаются на передненаружной поверхности тел L5 и S1 позвонков и далее кпереди и медиальней границы крестцовых отверстий S2-S4. Задние ветви крестцовых корешков отдают чувствительные волокна ягодичным нервам. В исследовании с участием 44 пациентов с переломами крестца Gibbons7 отмечал, что одностороннее повреждение крестцовых корешков не приводит к изменению тонуса сфинктеров прямой кишки и мочевого пузыря.

В отличие от мощных паравертебральных мышц на уровне поясничного отдела позвоночника задняя поверхность крестца покрыта лишь тонкой пояснично-крестцовой фасцией и многораздельной мышцей. Этот относительно тонкий слой мягких тканей не способен обеспечить на уровне крестца адекватное укрытие тканями задних стабилизирующих конструкций, как, например, на грудо-поясничном уровне.

б) Диагностика перелома крестца. Первичный осмотр пациента должен включать в себя сбор анамнеза и физикальное исследование, в ходе которого особое внимание следует уделить выявлению признаков неврологического дефицита и оценке сопутствующих повреждений мягких тканей. Переломы крестца у пациентов с множественной и сочетанной травмой нередко остаются недиагностированными. Denis et al. показали, что вероятность диагностики переломов крестца выше у тех пациентов, у которых эти переломы сопровождаются развитием неврологического дефицита. В их исследовании переломы крестца были правильно диагностированы только у 51% пациентов, не имевших сопутствующего неврологического дефицита (в отличие от 76% пациентов, имевших такой дефицит).

Одним из факторов, оказывающих влияние на диагностику переломов крестца, является сложность их оценки на основании стандартных рентгенограмм. В большинстве случаев точно выставить диагноз перелома крестца и определить его характер, а также характер других сопутствующих повреждений таза и поясничного отдела позвоночника, позволяет компьютерная томография (КТ) с реконструкцией изображений в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает выявить скрытые переломы. При оценке характера перелома внимание следует обращать на уровень и тип повреждения, заинтересованность пояснично-крестцового и крестцово-подвздошных сочленений, наличие других повреждений тазового кольца.

Ниже перечислены используемые для оценки характера переломов крестца и сопутствующих повреждений таза КТ-проекции, имеющие важное диагностическое значение:

– Аксиальная КТ-реконструкция: смещение фрагментов крестца в передне-заднем направлении.

– Фронтальная КТ-реконструкция: характер смещения вертикальных переломов крестца.

– Сагиттальная КТ-реконструкция: передне-заднее смещение и угловая деформация.

– Аксиальные, фронтальные и сагиттальные реконструкции: степень вовлечения центрального канала крестца и крестцовых отверстий.

Рентгенологическая оценка поперечного перелома крестца со смещением фрагментов (тип Т).

А. Сагиттальная реконструкция. Б. Фронтальная реконструкция. В. Аксиальная реконструкция.

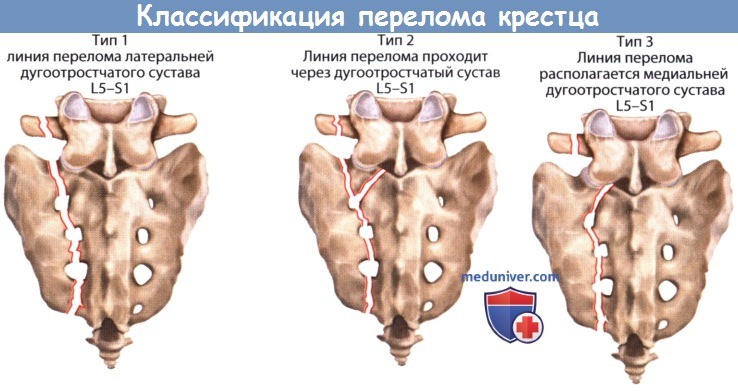

б) Классификация переломов крестца. Для определения характера перелома крестца предложено несколько классификационных систем. Исходя из задач настоящей главы мы будет пользоваться классификационной системой Denis и ее модификациями, которые представлены на рисунке ниже.

1. Классификация перелома крестца Denis. Классификационная система Denis была разработана на основании данных об анатомии крестца, полученных в ходе изучения 39 кадаверных препаратов, и ретроспективного анализа данных о 236 пациентах с переломами крестца. Это ретроспективное мультицентровое исследование на сегодняшний день остается наиболее крупным из исследований, посвященных переломам крестца. Критериями этой системы являются направление, расположение и уровень перелома крестца, на основании которых все переломы крестца разделяют на 3 зоны: зона 1 —переломы, линия которых располагается латеральней крестцовых отверстий, зона 2 — линия перелома проходит через крестцовые отверстия, зона 3 — линия перелома располагается медиальней крестцовых отверстий.

Переломы в зоне 1 — переломы боковых масс крестца, которые, согласно данным литературы, являются наиболее распространенными переломами крестца. В мультицентровом исследовании Denis et al. переломы в 1 зоне составили порядка 50% всех переломов крестца. В 6% случаев переломы в 1 зоне явились причиной неврологического дефицита вследствие повреждения нижних поясничных корешков спинного мозга.

Линия перелома в зоне 2 проходит через крестцовые отверстия. В исследовании Denis эти переломы заняли второе по частоте место (34%), тогда как частота неврологического дефицита при этих переломах была выше и составила 24%, при этом наиболее часто поражались корешки L4, S1 и S2.

Переломы в зоне 3 проникают в спинномозговой канал. Частота этих переломов в исследовании Denis составила 16%, однако они характеризуются наиболее высокой частотой неврологических осложнений (57%).

Классификация Denis не характеризует уровень перелома, который может оказывать значительное влияние на развитие неврологического дефицита. Так, высокие поперечные переломы, захватывающие уровень S1-S3, характеризуются более высокой вероятностью развития нарушений функции мочеиспускания по сравнению с низкими поперечными переломами (S4-S5). В одном из посмертных патолого-анатомических исследований было показано, что пересечение крестцовых корешков спинного мозга наблюдается в 35% случаев поперечных переломов крестца. Поперечные переломы, на которых мы остановимся ниже, являются одним из подтипов переломов 3 зоны по классификации Denis.

2. Подклассификация перелома крестца Roy Camille и модификация Strange Vognsen и Lebech. Подклассификация Roy-Camille и последующая ее модификация Strange-Vognsen и Lebech подразделяет поперечные переломы 3 зоны на типы в зависимости от степени углового смещения и смещения по ширине. Она представлена на рисунке ниже. Согласно этой подклассификации, переломы подразделяются на 3 типа: от наименее тяжелых, характеризующихся только угловым смещением (тип 1), до достаточно тяжелых с выраженной угловой деформацией и полным поперечным смещением (тип 3). К типу 4 относят чисто компрессионные повреждения, этот тип был выделен Strange-Vognsen и Lebech.

– Тип 1: переломы с угловым смещением и без смещения по ширине.

– Тип 2: переломы с угловым смещением и смещением по ширине.

– Тип 3: переломы со смещением на весь поперечник крестца в сагиттальной плоскости.

– Тип 4: оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

в) Классификация Isler повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника. Повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника обычно являются результатом высокоэнергетической травмы. Варианты таких повреждений могут быть самыми различными — от подвывихов до полного вывиха. Подозревать наличие подобных повреждений следует в первую очередь у пациентов с трансфораминальными переломами крестца со смещением фрагментов — таким пациентам показано проведение КТ. Isler разработал классификацию этих повреждений, основывающуюся на расположении основной линии перелома, проходящей через пояснично-крестцовое сочленение, по отношению к дугоотростчатому суставу L5-S1, что может так или иначе отразиться на стабильности пояснично-крестцового сочленения: тип 1 включает переломы, линия которых располагается латеральней дугоотростча-того сустава, при 2 типе линия перелома проходит через этот сустав, а при 3 типе — медиальней него.

Переломы 1 типа обычно стабильны, тогда как переломы 3 типа считаются нестабильными и нередко требуют хирургического лечения.

Классификация переломов крестца и ее подтипы.

А. Трехзонная классификация Denis.

Зона 1: линия перелома располагается латеральней крестцовых отверстий.

Зона 2: линия перелома проходит через крестцовые отверстия.

К зоне 3 относятся переломы, проникающие в спинномозговой канал, и любые сложные типы переломов.

Б. Подтипы сложных переломов крестца, относящихся к 3 зоне по Denis: Н-тип, U-тип, λ-тип и Т-тип.

В. Подклассификация Roy-Camille переломов 3 зоны по Denis в модификации Strange-Vognsen и Lebech.

Тип 1 —смещение под углом, отсутствие смещения по ширине.

Тип 2 — смещение под углом и по ширине.

Тип 3 — смещение на всю ширину передне-заднего размера крестца.

Тип 4 — оскольчатые переломы, возникающие вследствие аксиальной компрессии крестца.

Классификация повреждений пояснично-крестцового отдела позвоночника Isler.

– Также рекомендуем “Показания для операции при переломе крестца”

Оглавление темы “Хирургия перелома крестца.”:

- Классификация перелома крестца и его диагностика

- Показания для операции при переломе крестца

- Техника операции задней стабилизации перелома крестца

- Исходы и осложнения операции при переломе крестца

Источник