Перелом крестца операция

Перелом, ушибы, растяжения часто приводят к длительному лечению.

Перелом, ушибы, растяжения часто приводят к длительному лечению.

Особенно это касается переломов крупных костей скелета.

Перелом крестца является редким явлением, если сравнивать его с аналогичными повреждениями рук или ног.

Однако, заживление малоподвижной крестцовой кости может происходить очень медленно.

Восстановительный период занимает несколько месяцев до полного выздоровления.

При этом в некоторых случаях на период терапии требуется полностью лежачий образ жизни.

Перелом крестца

Крестец является большой клиновидной костью. Она находится в нижней части позвоночного столба, соединяет пять нижних позвонков позвоночника. Крестец несет на себе основную нагрузку, которую несет позвоночный столб.

Травмы, приходящиеся на крестец, нередко связаны с его переломом, так как анатомическое его строение предполагает повреждение крестцовой кости в результате падения или удара.

Классификация

Перелом крестца классифицируется по тяжести травмы. Иная классификация основана на характере повреждения.

В зависимости от характера перелома, он бывает:

- открытый, когда повреждены ткани, видны осколки кости в месте перелома;

- закрытый, при котором перелом незаметен, повреждений кожи нет.

По признаку расположения перелома крестцовой кости, он бывает следующих видов:

- горизонтальный. Предполагает сохранение целостности тазовой кости, перелом носит изолированный характер. Распространен в нижнем сочленении тазовой кости;

- вертикальный. Может возникать в одной из сторон крестцового сочленения, либо в тазовой кости;

- косой. Перелом крестцовой кости в диагональном направлении. Такая травма может сопровождаться переломами других костей таза.

По линии перелома он бывает:

- оскольчатый. Перелом может иметь в месте травмы осколки, край кости имеет неровности;

- ровный. Край поврежденной кости не имеет неровностей, всегда ровный и относительно прямой.

Перелом крестца может быть со смещением, когда поврежденные части кости смещаются в сторону и повреждаются другие кости таза.

Степени повреждения

По тяжести перелома и степени сложности крестцовой кости травма бывает:

- осложненная. Могут быть задеты сосуды, близлежащие внутренние органы, нервные сплетения. Осложнением может быть вывих копчиковой кости, нарушение целостности кольца таза;

- неосложненная. Относится к перелому крестцовой кости без повреждений тканей, органов, сосудов.

Каждый вид перелома крестца имеет определенную симптоматику, а также лечение.

Распространенность

Перелом крестца встречается достаточно редко. В основном он связан с переломами тазовых костей. 25% всех травм копчика составляют переломы крестцовой кости, в 20% патология имеет самостоятельное течение. Особенно подвержены перелому крестца люди с поврежденными крестцовыми позвонками.

Факторы риска и причины перелома

Причинами перелома крестца могут быть как внешние факторы, не относящиеся к здоровью человека, так и факторы, относящиеся к заболеваниям, которые могут способствовать ослаблению кости и приводить к перелому.

К внешним факторам, которые могут спровоцировать перелом крестцовой кости, можно отнести:

- аварийные ситуации, дорожно-транспортное происшествие;

- механические удары;

- падение с высоты;

- прямое падение на копчик.

В группе риска людей, склонных к повреждению крестцовой кости, можно отнести больных с наличием следующих заболеваний:

- остеопороза. Заболевание характеризуется хрупкостью кости и недостаточной ее плотностью;

- опухоли в крестцовом отделе позвоночного столба.

Перелом крестца также может возникнуть при сдавливании тазовых костей со стороны переднезаднего направления. В редких случаях перелом костей крестца возникает при родах.

Последствия

Осложнения после перелома крестцовой кости могут проявляться следующим образом:

- болевой синдром в конечностях из-за неврологических патологий, онемение в тканях бедренной области, слабый рефлекс коленного сустава;

- патологии сосудистой системы в области поражения, шелушение кожных покровов, частичное онемение участков тканей, гиперемия в области поясничного отдела, отечность в травмированной зоне;

- миофасциальный синдром, при котором возникает ограниченность в подвижности нижних конечностей.

Важно! Степень выздоровления после перелома крестца зависит от правильного лечения. Длительное лечение с соблюдением всех рекомендаций лечащего врача может способствовать полному выздоровлению без отягощающих последствий.

Симптомы перелома, диагностика

Перелом крестцовой кости не всегда имеет выраженную симптоматику: больной часто при тупой боли ссылается на ушиб. Поэтому перелом не всегда обнаруживается сразу после получения травмы. Главным симптомом перелома крестца является боль в тазовой области и в нижнем отделе позвоночного столба.

В зависимости от типа перелома и его тяжести симптоматика может проявляться сопутствующими признаками:

- припухлость в области травмы, при надавливании на которую усиливается боль;

- боль в паховой зоне, в области поясницы;

- боль в нижней части туловища при сидении особенно на твердой поверхности;

- кровоизлияние в поврежденных тканях, образование гематомы;

- невозможность нахождения лежа на спине из-за боли, чаще больной подбирает положение на боку или на животе;

- повреждение прямой кишки, когда перелом имеет смещение кости;

- нарушение процесса мочеиспускания.

Последствия неврологического характера возникают при осложненном переломе. Возможно ограничение двигательной активности.

Диагностика

При переломе в крестце врач назначает следующие диагностические процедуры:

-

исследование с помощью рентгеновского излучения, которое проводится в прямой проекции и боковой;

исследование с помощью рентгеновского излучения, которое проводится в прямой проекции и боковой; - магнитно-резонансную томографию, которая помогает выявить степень повреждения мягких тканей, наличие перелома без смещения;

- компьютерную томографию, она способствует обнаружению осколочных фрагментов кости, определению их количества;

- исследование области влагалища у женщин при смещении и подозрении на травму внутренних органов;

- ультразвуковую диагностику, которая проводится в области крестца и в брюшной полости с целью выявления повреждений внутренних органов.

В некоторых случаях достаточно только рентгеновского снимка, который показывает неосложненный перелом без смещения.

Видео: “Боль в крестце: причины”

Первая помощь

Необходимость первой помощи при переломе крестца возникает чаще всего, когда больной получил травму, попал в ДТП, упал с велосипеда или в тренажерном зале. Первую помощь оказывают в момент получения травмы.

Важно! От того, насколько правильно оказана первая помощь, зависит качество выздоровления после перелома крестца.

При подозрении на перелом копчикового отдела следует:

- как можно аккуратнее, чтоб не повредить внутренние органы, уложить пострадавшего на ровную поверхность;

- голову следует уложить в прямом положении, слегка запрокинув назад, или с поворотом набок;

- зафиксировать положение таза и ног, подложив под колени валик или подушку;

- укрыть пострадавшего и вызвать скорую помощь.

В некоторых случаях врачи доставляют больного в медицинское учреждение в положении на животе со слегка разведенными ногами.

Если перелом открытый, то следует остановить кровотечение, затем наложить слабую повязку на поврежденный участок. Затем уложить больного на спину, подложить под колени валик и вызвать скорую.

Лечение

Характер лечения назначает врач после осмотра и прохождения этапов диагностики. На первоначальном этапе лечения назначают препараты, которые способны снять боль. При нестерпимой боли на этапе диагностики применяют анальгетики или анестетики. Лечение может продлиться до полугода, в зависимости от тяжести травмы. Главное условие выздоровления — постельный режим. Вставать и ходить врач может разрешить по показаниям.

Препараты

Лекарственные препараты используются для купирования болевого синдрома. При сильной боли проводится курс новокаиновой блокады. Иногда для снижения боли необходимо использовать инъекции.

Для снижения воспалительных процессов используются ректальные свечи или НПВП.

Хирургическое лечение

Терапия перелома крестцовой кости методом хирургического вмешательства производится крайне редко. Операция необходима, когда требуется установка металлической каркасной конструкции. При поражении нервно-сосудистого сочленения также прибегают к хирургическому лечению. Разрезы мягких тканей необходимы для извлечения осколков при переломах с раздроблением кости.

ЛФК

В составе комплексной терапии ЛФК применяют на этапе восстановления, когда кости крестца срослись, а мышцы требуют укрепления после длительного лечения. Лечебная физкультура после перелома крестца необходима для восстановления подвижности ног, для восстановления нервной проводимости.

Упражнения назначают выполнять в щадящем режиме с медленным постепенным увеличением нагрузок: сначала выполняют движения стопами, тренируют поднятие ног в положении лежа, спустя некоторое время добавляют упражнения «велосипед», далее приступают к самостоятельным прогулкам. После двух месяцев после травмы полезно выполнять наклоны в стороны, передвижение на четвереньках. На последнем этапе ЛФК добавляют упражнения по приседанию, сжатию и расслаблению мышц крестца.

Массаж

На разных этапах терапии крестца массаж производится различными способами. При зарастании кости легкие массажные движения в области копчика способствуют улучшению кровообращения в пораженном участке, ускорению регенеративных процессов, улучшению заживления.

Массаж на этапе зарастания кости исключен только в остром периоде. В период реабилитации массаж травмированной зоны, а также конечностей помогает восстановить тонус нервных импульсов, а также способствовать улучшению подвижности конечностей.

Лечение в домашних условиях

Терапия в домашних условиях требует четкого соблюдения всех требований и рекомендаций врача.

Терапия в домашних условиях требует четкого соблюдения всех требований и рекомендаций врача.

Только с разрешения специалиста можно проводить манипуляции:

- прикладывать пояс из шерсти собаки или верблюда;

- применять мазь окопника самостоятельного изготовления. Для этого следует смешать в равных частях сухую траву растения с растительным маслом, кипятить полчаса, дать настояться. Полученную смесь наносить на травмированную часть;

- использовать лекарственные травы (герань, аир, пастернак, клевер) для приготовления лечебных компрессов.

Питание при переломе крестца должно быть богатым кальцием (молочные продукты, орехи) и кремнием (брусника, капуста, яйца).

Важным условием успешного выздоровления является соблюдение режима покоя. Нельзя делать резких движений, подниматься, садиться без разрешения врача.

Видео: “Что делать при переломе копчика?”

Прогноз выздоровления

Качество жизни после перелома крестца зависит от серьезности травмы. Если перелом без смещения, то после терапии и восстановления больной возвращается к полноценной жизни. Смещение при переломе может иметь последствия, но грамотный подход к терапии может полностью вылечиться. В самых тяжелых случаях последствия перелома бывают серьезными, например, когда задеты внутренние органы. В данном случае возможна инвалидность.

Заключение

Таким образом, перелом крестца бывает нескольких видов, в зависимости от его направления и характера. В большинстве случаев перелом крестца бывает после падения. Терапия травмы включает несколько методов: лечение препаратами, ЛФК, массаж. Операция необходима в тяжелых сложных переломах. В целом, прогноз выздоровления имеет положительную тенденцию.

Комментарии для сайта Cackle

Источник

Показания для операции при переломе крестца

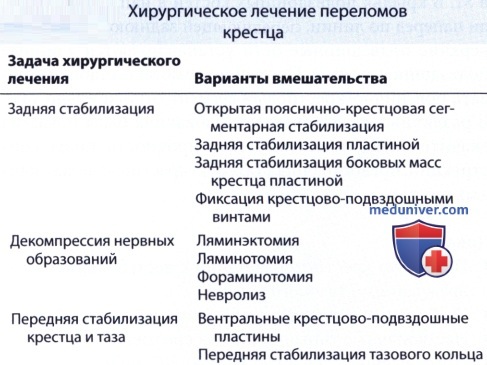

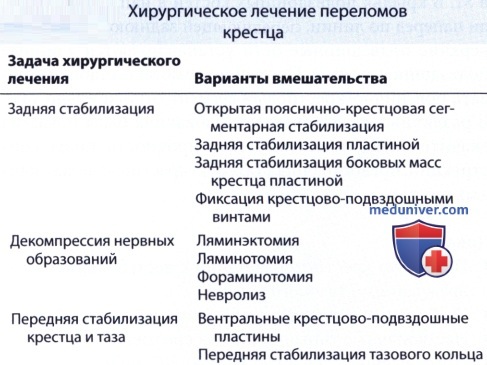

Задачами хирургического лечения переломов крестца являются восстановление его механической стабильности и устранение проблем неврологического характера. Большинство переломов крестца можно лечить консервативно, однако при нестабильных типах переломов существует несколько вариантов хирургического лечения, целями которого наряду с прочим являются максимально ранняя мобилизация пациента и купирование болевого синдрома.

Другими словами, хирургическое лечение переломов крестца заключается в хирургической их стабилизации и/или декомпрессивных вмешательствах. К хирургическому лечению обычно прибегают у пациентов с нестабильными переломами крестца, сочетанными повреждениями тазового кольца и наличием неврологического дефицита, обусловленного компрессией нервных стволов, подтвержденной рентгенологически. В отдельных случаях операция может быть показана пациентам с множественной и сочетанной травмой, если такая операции будет способствовать ранней мобилизации пациента.

Задачами вмешательства являются стабилизация перелома, восстановление анатомии крестца, создание условий для купирования неврологического дефицита и восстановления функциональной активности пациента.

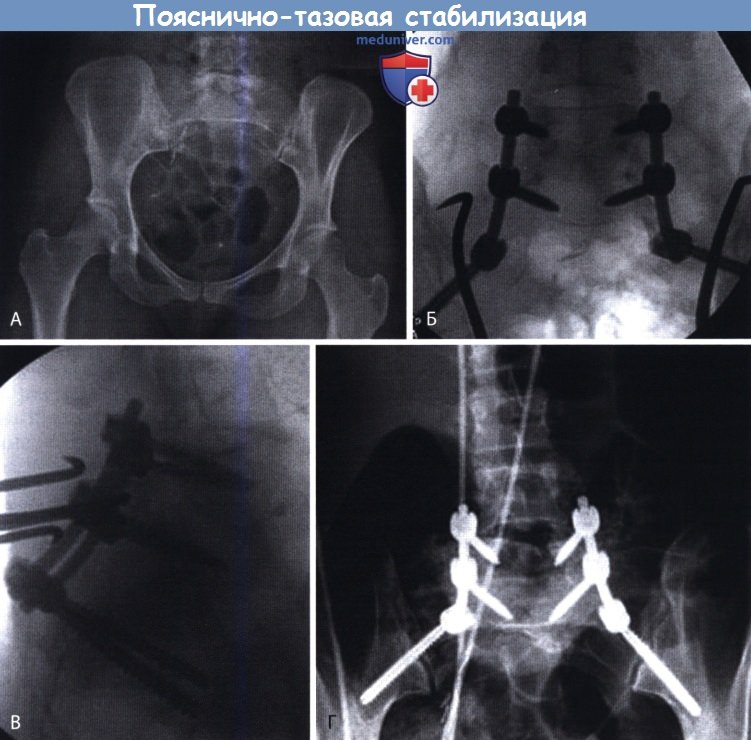

Стабилизирующие вмешательства традиционно включают открытую репозицию и внутреннюю фиксацию перелома с использованием крестцово-подвздошных пластин и балок. В настоящее время чаще стали применяться чрескожная крестцово-подвздошная стабилизация винтами и стабилизация пояснично-крестцового сочленения. При наличии неврологического дефицита при необходимости могут быть показаны ограниченная ляминотомия/фораминотомия, ляминэктомия или невролиз.

Поскольку передние доступы к крестцу являются достаточно травматичными и небезопасными, большинство хирургических вмешательств при переломах крестца может быть выполнено с использованием малоинвазивных чрескожных или открытых задних доступов. Перед тем как приступить к задней стабилизации крестца, необходимо стабилизировать нестабильные повреждения переднего отдела тазового кольца, если таковые имеются.

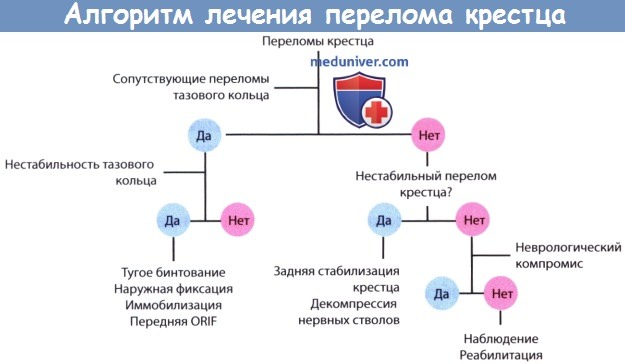

Алгоритм лечения переломов крестца.

ORIF — открытая репозиция и внутренняя фиксация.

а) Сроки операции при переломе крестца. Выбор времени хирургического лечения переломов крестца в основном определяется общим состояние пациента, наличием или отсутствием сопутствующих повреждений конечностей и состоянием мягких тканей в зоне вмешательства. Отсрочка вмешательства может оказать влияние на возможность добиться адекватной репозиции перелома. Что касается закрытой репозиции и чрескожной фиксации переломов, Routt et al. показали, что отсрочка операции при нестабильных переломах в зоне 1 и 2 по Denis является причиной менее точной закрытой репозиции фрагментов.

б) Выбор доступа при переломе крестца. Перед тем как приступить к задней стабилизации крестца, необходимо стабилизировать нестабильные повреждения переднего отдела тазового кольца, если таковые имеются. Репозиция крестцово-подвздошных сочленений обеспечивается за счет передней стабилизации тазового кольца, если таковая оказывается необходимой. Также передняя стабилизация таза обеспечивает дополнительную стабильность для поворота пациента на живот перед выполнением заднего вмешательства уже по поводу перелома крестца. После стабилизации тазового кольца выбор оптимального метода стабилизации перелома крестца зависит главным образом от характера этого перелома.

Задняя стабилизация крестцово-подвздошными винтами эффективна для лечения вертикальных переломов крестца и повреждений крестцово-подвздошных сочленений и в гораздо меньшей степени подходит для лечения горизонтальных нестабильных переломов крестца, при которых более адекватной будет пояснично-крестцовая стабилизация. Открытая пояснично-тазовая стабилизация позволяет при наличии компрессии нервных образований костными фрагментами одновременно выполнить их декомпрессию. К чрескожной стабилизации крестцово-подвздошными винтами не следует прибегать при невозможности закрытой репозиции фрагментов.

Изолированная чрескожная крестцово-подвздошная стабилизация при нестабильных переломах крестца может не позволить эффективно предотвратить формирование кифотической деформации. Добиться дополнительной стабилизации в таких случаях позволяет применение крестцово-подвздошных винтов в сочетании с пояснично-крестцовой стабилизацией. Возможности этой методики, которая носит название триангулярного остеосинтеза, были изучены Schildhauer et al. В их биомеханическом исследовании было показано, что триангулярный остеосинтез при нестабильных трансфораминальных переломах крестца обеспечивает более значительную стабильность по сравнению с изолированной фиксацией крестцово-подвздошными винтами.

Согласно результатам ретроспективного исследования, такая комбинированная методика стабилизации давала пациентам возможность раньше начать нагружать конечность. Через год после операции с использованием данного метода при 58 вертикально-нестабильных трансфораминальных переломах крестца достигнутая репозиция фрагментов сохранялась у 95% пациентов. Отдаленными осложнениями вмешательства, отмеченными в исследовании, явились асимметричный наклон L5 позвонка и избыточная дистракция дугоотростчатого сустава L5-S1. Техники стабилизация крестца и крестцово-подвздошная стабилизация винтами описаны в отдельных статьях на сайте – просьба пользоваться формой поиска на главной странице сайта.

– Также рекомендуем “Техника операции задней стабилизации перелома крестца”

Оглавление темы “Хирургия перелома крестца.”:

- Классификация перелома крестца и его диагностика

- Показания для операции при переломе крестца

- Техника операции задней стабилизации перелома крестца

- Исходы и осложнения операции при переломе крестца

Источник

Исходы и осложнения операции при переломе крестцаа) Исходы стабилизации перелома крестца. Множество методик, применяемых в лечении переломов крестца, и различные функциональные нарушения, развивающиеся на фоне неврологических осложнений травмы и сочетанных повреждений тазового кольца, зачастую не позволяют адекватно сравнить исходы хирургического лечения тех или иных переломов, но тем не менее в ряде ранних ретроспективных исследований было показано, что какой бы метод хирургического лечения ни использовался, все они характеризуются положительным влиянием на неврологический статус пациента. Неврологическая симптоматика может варьировать от радикулярных симптомов, в основе которых лежит повреждение единственного корешка, до синдрома конского хвоста. Без сомнения, хирургическая стабилизация перелома позволяет раньше активизировать пациента и так или иначе купировать болевой синдром, тогда как единого мнения относительно роли ранней декомпрессии нервных образований в хирургическом лечении переломов крестца у пациентов с нарушением функции мочевого пузыря и кишечника на сегодняшний день нет. Положительные изменения в неврологическом статусе нередко наступают вне зависимости от того, какой метод лечения выбран, и поэтому до конца не ясно, связана ли эта динамика напрямую с выполненной декомпрессией нервных образований или является следствием естественного процесса восстановления. Более того, у пациентов, у которых улучшения не наступает, может иметь место полный разрыв корешков. Выводы в имеющихся на сегодняшний день научных исследованиях поэтому достаточно разнородны. Denis et al. показали, что отсрочка хирургического лечения более, чем на 2 недели, отрицательно влияет не неврологический статус пациента и сопровождается в целом более худшими результатами. У пациентов с парезами нижней конечности результаты лечения при консервативном лечении и/или отсрочке оперативного лечения хуже. В еще одном исследовании было показано, что у пациентов с признаками неврологического дефицита, которым выполнялась хирургическая декомпрессия нервных образований при переломах крестца, положительная динамика в отношении неврологических осложнений и функциональное восстановление были более значимыми, чем у пациентов, которым декомпрессия не проводилась. Taguchi et al. отметили наличие корреляции между степенью смещения фрагментов и выраженностью неврологического дефицита и при вертикальном смещении фрагментов более 1 см рекомендовали выполнять раннюю декомпрессию нервных образований и репозицию перелома. Поздно выполненная декомпрессия зачастую не позволяет добиться положительного эффекта в отношении неврологического дефицита, однако она эффективна в случаях хронической радикулопатии. В других исследованиях показана лишь незначительная эффективность лечения в отношении восстановления функции кишечника и мочевого пузыря. Согласно данным ретроспективного исследования и обзора литературных данных, выполненных Dussa и Soni, статистически значимой разницы в отношении влияния хирургического или консервативного лечения на восстановление функции мочевого пузыря и кишечника нет. Также авторы отметили, что выраженная угловая деформация, смещение фрагментов и невротмезис характеризуются менее благоприятным прогнозом лечения. Adelved et al. относительно недавно опубликовали результаты проспективного лонгитюдного однокогортного исследования, в которое были включены 28 пациентов с переломами крестца со смещением фрагментов, которым выполнялась внутренняя фиксация перелома. Целью этого исследования стал анализ отдаленных функциональных исходов лечения. При сравнении результатов лечения через год и через 10 лет авторы не отметили каких-либо изменений в отношении неврологического дефицита и функции кишечника, тогда как функция мочеполовой системы со временем постепенно ухудшалась. Имеющиеся литературные данные, таким образом, достаточно неоднозначны, однако все же можно сказать, что отсрочка лечения при наличии у пациента неврологического дефицита может сделать хирургическое вмешательство значительно более трудоемким и менее эффективным вследствие развития рубцовых изменений в зоне вмешательства. б) Осложнения операции при переломе крестца. К возможным осложнениям, связанным с хирургическим лечением переломов крестца, относят инфекционные осложнения, проблемы с заживлением операционной раны, некачественную репозицию перелома, дестабилизацию конструкции и персистирующий болевой синдром в области таза и поясничного отдела позвоночника. В одном их ретроспективных исследований, в которое были включены 19 пациентов с переломами крестца и синдромом конского хвоста, в 31% случаев были отмечены переломы соединительных стержней, у 26% пациентов имелись проблемы с заживлением операционной раны и у 16% пациентов в послеоперационном периоде наблюдались инфекционные осложнения. Согласно данным Schildhauer et al., уровень инфекционных осложнений, требующих повторных хирургических обработок ран и раннего удаления металлоконструкций, составляет при хирургическом лечении переломов крестца 5,9%. При использовании пояснично-тазовой стабилизации многие авторы указывают на такую проблему, как слишком сильное выстояние под кожу винтов, устанавливаемых в подвздошные кости. Sagi et al. отмечали, что всем пациентам, у которых использовались такие винты, в последующем понадобилось удаление металлоконструкций. Mouhsine et al. в своем исследовании семи пациентов, которым выполнялся задний триангулярный остеосинтез, отмечали, что все их пациенты предъявляли жалобы на боль, связанную с выстоящими сзади под кожу подвздошными винтами, что потребовало удаления этих винтов у всех пациентов в среднем через четыре месяца после операции. В других исследованиях, посвященных не обязательно переломам крестца, у пациентов, которым выполнялась крестцово-подвздошная стабилизация, например, при хирургической коррекции деформаций позвоночника, авторы также отмечали проблемы, связанные с избыточным выстоянием металлоконструкций, устанавливаемых в подвздошные кости и с дестабилизацией этих конструкций. в) Резюме. Крестец служит своего рода основанием как для поясничного отдела позвоночника, так и для тазового кольца. Хирургическое лечение переломов крестца традиционно заключается в стабилизации перелома с помощью подвздошных балок и пластин, однако в настоящее время с этой целью также применяются крестцово-подвздошные винты и пояснично-тазовые фиксаторы. Выбор хирургического доступа зависит, кроме всего прочего, от характера перелома, наличия неврологического дефицита, качества костной ткани, наличия сопутствующих повреждений тазового кольца и состояния мягких тканей в зоне вмешательства. Переломы крестца при первичном обследовании пациента нередко оказываются недиагностированными. По этой причине в дополнение к стандартной рентгенографии с целью диагностики и оценки характера перелома и его стабильности показано проведение КТ поясничного отдела позвоночника и таза. Многие переломы крестца можно лечить консервативно, однако необходимо прицельно выявлять нестабильные типы переломов, подлежащие хирургической стабилизации, которая позволит избежать неблагоприятных исходов лечения в долгосрочной перспективе и поможет ускорить реабилитацию пациента. Однако даже несмотря на проводимое лечение, нарушения функции кишечника и мочевого пузыря, если таковые имеют место, у многих пациентов сохраняются.

– Посетите весь раздел посвященной “Нейрохирургии.” Оглавление темы “Хирургия перелома крестца.”:

|

Источник