Перелом костей таза неотложная помощь на догоспитальном этапе

1. в/в ввести атропин 0,1% раствор 0,5 мл, диазепам 10-15 мг (0,5% раствор 2-3 мл), трамадол 50-100 мг (5% раствор 1 – 2 мл) или фентанил 0,005% раствор 2 мл;

2. компенсация кровопотери;

3. иммобилизация на носилках или щите в положении Волковича (2 варианта позы «лягушка»): с подложенным под колени валиком или укладка с поворотом таза примерно на 20 градусов в противоположную от повреждения сторону, практически на здоровый бок, с подкладыванием подушек, свернутой одежды;

4. транспортировка в травматологическое или реанимационное (при наличии шока) отделение.

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И ТАЗА

На догоспитальном этапе при оказании доврачебной помощи следует помнить, что осмотр пациента проводится осторожно. При подозрении на травму позвоночника, особенно шейного отдела, одежду следует разрезать, а не снимать через голову во избежание дополнительной травмы.

Перекладывание пострадавшего должны по команде осуществлять несколько человек, не изменяя положения больного, при этом один из них поддерживает голову. При переносе носилок нельзя идти в ногу. Во время транспортировки нужно поддерживать проходимость верхних дыхательных путей.

При подозрении на повреждение костей таза обезболивание проводят кеторолом, так как он обладает и противошоковым действием. Перекладывание пострадавшего на носилки осуществляется по команде. Способ иммобилизации выбирается с учетом локализации перелома и его характера. Особое внимание следует обращать на признаки повреждения внутренних органов (мочевого пузыря, прямой кишки).

При повреждении позвоночника возможно возникновение ряда осложнений: ОДН, эмболии легочной артерии, местного нарушения трофики тканей (пролежней), уроин-фекции, нарушения мочеотделения и дефекации. Эти осложнения легче предупредить, чем вылечить, поэтому пациенты нуждаются в постоянном наблюдении и уходе. Медицинская сестра обязана своевременно заподозрить изменения в состоянии больного по его поведению, изменению цвета кожных покровов, величины зрачков и характеристике ЧДД, пульса, АД. Правильный уход позволяет пациенту своевременно встать на ноги, передвигаться, приобрести навыки самообслуживания в стационаре.

При лечении переломов с помощью гипсовых корсетов необходимо ежедневно протирать кожу под корсетом камфорным спиртом для профилактики пролежней, контролировать занятия пациента ЛФК для верхних и нижних конечностей.

При функциональном методе лечения, направленном на создание «мышечного корсета» медицинская сестра контролирует объем и регулярность гимнастических упражнений в зависимости от периода лечения.

К концу IV периода пациент стоит на ногах сначала 10-20 мин, затем несколько часов в день. Через 2-2,5 мес. больной свободно ходит без костылей или палки, но не должен нагибаться. Сидеть разрешается через 3,5-4 мес. Трудоспособность восстанавливается через 8-10 мес, но к тяжелому физическому труду больные допускаются не ранее чем через год после травмы.

При переломах позвоночника, осложненных повреждением спинного мозга, особое внимание уделяют профилактике пролежней. Пациента помещают на противопро-лежневый матрац или используют резиновые круги, ватно-марлевые бублики. Простыни и подстилки должны быть сухими, чистыми, без складок. Необходимо регулярно менять положение больного в постели.

Для предотвращения контрактур и порочных положений в суставах нижних конечностей используют съемные гипсовые лонгеты, устанавливают упоры под углом 90° для профилактики провисания стоп, проводят пассивные движения в суставах и массаж ног. У пациентов с переломом позвоночника часто наблюдается расстройство мочеиспускания и дефекации. Поэтому необходимо регулярно (не менее 2 раз в сутки) опорожнять мочевой пузырь, а при недержании мочи проводить катетеризацию мочевого пузыря с соблюдением правил асептики. Очистительные клизмы ставятся 2-3 раза в неделю с использованием резинового судна и подкладыванием валика под поясницу (исключить провисание позвоночника).

У пациентов с повреждениями спинного мозга часто возникают легочные осложнения, поэтому их профилактике необходимо уделять особое внимание.

Сестринский уход за больными с повреждениями таза тот же, что и при травмах позвоночника. Пациенты с первых дней занимаются ЛФК, получают массаж. При наличии цистостомы необходимо ухаживать за кожей вокруг нее, промывать мочевой пузырь антисептиками для профилактики восходящей инфекции, осуществлять контроль за мочеиспусканием и дефекацией.

Зоб– это увеличение ЩЖ, в большей или меньшей степени деформирующее контуры шеи. Зобом чаще болеют женщины, вследствие более частых гормональных перестроек (роды, лактация).

Источник

Цель:Транспортная иммобилизация, профилактика шока.

Показания:Переломы костей таза, повреждение тазовых органов.

Ресурсы:

· носилки жесткие

· валик высотой 25-30 см,

· полотенце,

· 2% 1,0 мл раствора промедола в/м.

· шприцы;

· нестерильные перчатки;

· КБУ.

Алгоритм действия:

1. Провести идентификацию пациента.

2. Объяснить пациенту ход и цель процедуры.

3. Получить информированное согласие.

4. Провести гигиеническую антисептическую обработку рук.

5. Надеть нестерильные одноразовые перчатки

6. Осмотреть пациента. Успокоить пациента.

7. Убедиться в наличии перелома костей таза.

8. Провести обезболивание введением в/м 2 мл 2% мл раствора промедола.

9. Перекладывайте вчетвером, не допуская при этом сгибание позвоночника.

10. Переложить осторожно лежащего пациента на носилки или щит.

11. Согнуть ноги пациента в коленях, и развести в стороны.

12. Подложить под согнутые колени валик («положение лягушки»).

13. Зафиксировать колени на валике длинным отрезком ткани или полотенцем (оградить соскальзывание коленей с валика при транспортировке).

14. Ввестив/в 500 мл полиглюкина, 2 мл кордиамина.

15. Следите за АД, пульсом, дыханием.

16. Госпитализировать в отделение травматологии.

Основание:

1. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года.

2. Приказ Министерства здравоохранения РК от 23 апреля 2013 года № 111.

3. Приказ Министерства здравоохранения РК от 24.02.2015 года № 127.

4. Приказ Министерства здравоохранения РК от 28.02.2015 года № 176.

Алгоритм: Техника наложения повязки«Уздечка».

Цель:Лечебная

Показание:Повреждение лица, нижней челюсти.

Ресурсы:

· Бинт шириной 10 см,

· ножницы.

· Нестерильные перчатки;

· КБУ

Алгоритм действий:

1. Провести идентификацию пациента.

2. Объяснить пациенту ход и цель процедуры.

3. Получить информированное согласие.

4. Провести гигиеническую антисептическую обработку рук.

5. Надеть нестерильные одноразовые перчатки

6. Осмотреть пациента. Успокоить пациента.

7. Усадить пациента лицом к себе, успокойте, объяснить ход предстоящей манипуляции.

8. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта- в правую.

9. Сделать закрепляющий циркулярный тур вокруг головы через лобную и затылочную область головы- 1 тур.

10. Опустить бинт через затылок на подбородок, далее вертикально переходите на височную и теменную область с обеих сторон и вернитесь в исходное положение- 2 тур.

11. Повторить 2-тур 3-4 раза.

12. Опустить бинт слева на затылок, затем перейти на закрепляющий тур.

13. Завершитьбинтование закрепляющими турами вокруг головы.

14. Зафиксировать конец бинта на лобной части головы раневой поверхности.

15. Снять перчатки, сбросить в КБУ.

16. Вымыть и осушить руки.

17. Спросить пациента о самочувствии

Основание:

1. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года.

2. Приказ Министерства здравоохранения РК от 23 апреля 2013 года № 111.

3. Приказ Министерства здравоохранения РК от 24.02.2015 года № 127.

4. Приказ Министерства здравоохранения РК от 28.02.2015 года № 176.

Алгоритм: «Техника наложения повязки Дезо»

Цель:Лечебная

Показания:Повреждения ключицы и плеча.

Ресурсы:

· бинт шириной 20 см,

· ножницы,

· СИЗ;

· КБСУ.

Алгоритм действия:

1. Провести идентификацию пациента.

2. Объяснить пациенту ход и цель процедуры.

3. Получить информированное согласие.

4. Провести гигиеническую антисептическую обработку рук.

5. Надеть нестерильные одноразовые перчатки.

6. Усадить пациента лицом к себе.

7. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обёрнутый марлей.

8. Согнуть правую поражённую конечность больного в локтевом суставе под прямым углом. Прижать предплечье к груди.

9. Сделать закрепляющий тур вокруг туловища, зафиксировав плечо к туловищу (1 тур). Бинтовать от здоровой стороны к больной.

10. Провести бинт из подмышечной области здоровой стороны на надплечье больной конечности и опустить по задней поверхности плеча вертикально вниз под локоть, обхватывая бинтом (2 тур).

11. Вести бинт косо через предплечье в подмышечную впадину здоровой стороны.

12. Вести бинт через спину на больноенадплечье и вниз по передней поверхности плеча, обойдя локоть спереди назад через спину косо в здоровую подмышечную впадину (3 тур)

13. Повторить 1 тур после каждого 2 и 3 тура для получения хорошей фиксации.

14. Снять перчатки, сбросить в КБУ.

15. Вымыть и осушить руки.

16. Спросить пациента о самочувствии

Примечание: при повреждении правой верхней конечности- ход бинта слева-направо, если левой конечности, то справа-налево. Если повязка наложена с лечебной целью, углы завязывают лямочкой.

Основание:

1. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года.

2. Приказ Министерства здравоохранения РК от 23 апреля 2013 года № 111.

3. Приказ Министерства здравоохранения РК от 24.02.2015 года № 127.

4. Приказ Министерства здравоохранения РК от 28.02.2015 года № 176.

Источник

в/в

ввести атропин 0,1% раствор 0,5 мл, диазепам

10-15 мг (0,5% раствор 2-3 мл), трамадол 50-100

мг (5% раствор 1 – 2 мл) или фентанил 0,005%

раствор 2 мл;компенсация

кровопотери;иммобилизация

на носилках или щите в положении

Волковича (2 варианта позы «лягушка»):

с подложенным под колени валиком или

укладка с поворотом таза примерно на

20 градусов в противоположную от

повреждения сторону, практически на

здоровый бок, с подкладыванием подушек,

свернутой одежды;транспортировка

в травматологическое или реанимационное

(при наличии шока) отделение.

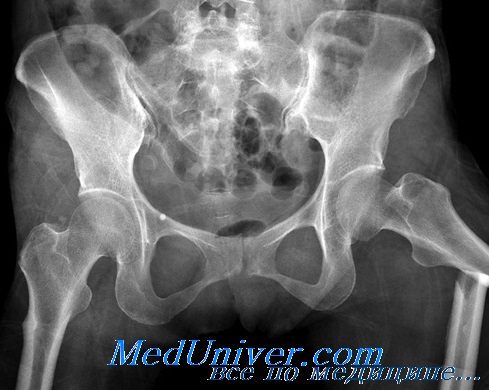

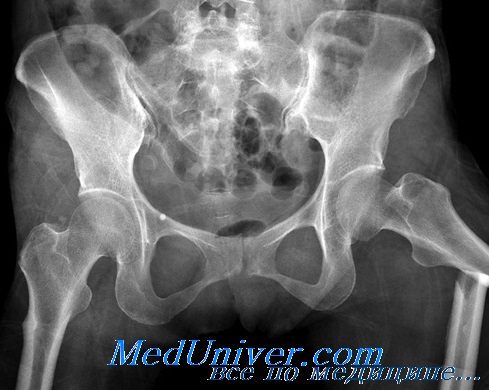

Переломы тазового кольца без нарушения его непрерывности.

Клиническая

картина.

боли

в области лобка или в промежности,

усиливающиеся при попытке движения

ногой.симптом

Габая –

при повороте со спины на бок больной

поддерживает ногу поврежденной

стороны таза голенью или стопой здоровой

стороны, при повороте из бокового

положения на спину больной сохраняет

это фиксированное положение обеих ног.Сдавление

таза в боковых и переднезаднем

направлениях, а также пальпация

лобка или седалищных бугров вызывает

боль в области перелома.положительный

симптом

“прилипшей пятки” –

больной не может оторвать от опоры

прямую ногу и удержать ее в приподнятом

положении.

Лечение:после

обезболивания места перелома больного

укладывают на постель со щитом. При

одностороннем переломе ногу с поврежденной

стороны кладут на шину Белера в положении

легкого отведения. При двусторонних

переломах больному придается положение

“лягушки”: ноги слегка сгибаются

в коленных и тазобедренных суставах,

колени разводятся, бедра ротируются

кнаружи, а стопы сближаются. Срок

постельного режима – 4 -5 недель.

Переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца

–

это наиболее часто встречающаяся (до

50 %) тяжелая группа повреждений таза.

Они нередко сопровождаются шоком и

повреждением тазовых органов.

Механизм

повреждений:

переднезаднее

сдавление таза;боковое

сдавление таза;падение

со значительной высоты;родовая

травма (разрывы симфиза).Клиническая

картина.

При

повреждении переднего полукольца таза

больные предъявляют жалобы на боль в

тазовой области и промежности. Движение

ногами вызывает усиление болей. Положение

вынужденное.

При

переломе верхней ветви лобковой и

седалищной костей ноги слегка согнуты

в тазобедренных и коленных суставах,

бедра разведены – положение “лягушки”

(симптом

Волковича).При

переломе вблизи симфиза и его разрывах

бедра сведены и слегка согнуты, попытка

развести их вызывает резкую боль.Симптом

“прилипшей пятки” – резко положителен.Пальпация

в области лобка и седалищных бугров

болезненная.Переднезаднее

и боковое сдавление таза усиливает

боль.При

разрыве симфиза с большим расхождением

лобковых костей иногда удается

пальпировать промежуток между ними.

Лечение:больного

укладывают на щит в положении по

Волко-вичу. Срок постельного режима – 5

– 6 недель. Двусторонние переломы типа

“бабочки” со смещением лечат

скелетным вытяжением. При разрыве

симфиза наиболее распространенным

является метод лечения на гамаке с

подвешенным грузом. Оперативное

лечение

разрывов симфиза чаще бывает показанным

в поздние

сроки после травмы, когда

имеются статические нарушения в ви-

де

“утиной походки”.

Изолированные

повреждения заднего полукольца (разрыв

крестцово-подвздошного сочленения,

вертикальный перелом крестца или

подвздошной кости) встречаются редко.

Характерно вынужденное положение

больного. Таз больного несколько

повернут, так что он лежит на здоровом

боку. Активные движения ноги на стороне

повреждения ограничены, болезненны.

При пальпации отмечается болезненность.

Лечение

проводится

на щите в гамаке. При повреждениях со

смещением применяется репозиция

скелетным вытяжением за ногу. Когда

не удается вправить скелетным вытяжением

разрыв крестцово-подвздошного сочленения

со смещением, показано оперативное

лечение.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Объём и тактика диагностических мероприятий

Выяснить жалобы, обратить внимание на

- характер болевого синдрома:

- локализацию боли;

- продолжительность боли;

- интенсивность боли;

- иррадиацию боли;

- зависимость появления / усиления боли от движений нижних конечностей.

Учесть возраст пациента.

Обратить внимание на пациентов, имеющих клинические проявления алкогольного и/или наркотического опьянения.

Собрать анамнез заболевания, обратить внимание на условия (механизм) и давность (минуты, часы, сутки) получения травмы, наличие сопутствующей патологии, отягощающей течение травмы.

Провести объективное обследование.

Искать сочетанную травму.

Оценить ведущий синдром, определяющий тяжесть состояния, непосредственно угрожающего жизни пациента:

- острой дыхательной недостаточности;

- травматического шока;

- угнетения сознания.

Определить:

- Локализацию повреждения таза.

- Характер сопутствующего повреждения.

Обратить внимание на:

- вынужденное положение пациента (ноги слегка согнуты в коленных суставах и разведены – положение «лягушки»);

- если колени приведены друг к другу, то при попытке развести ноги усиливается боль в месте травмы;

- невозможность поднять прямую ногу (симптом «прилипшей пятки»);

- усиление боли при движении ногами;

- невозможность сидеть, стоять, ходить;

- припухлость, ссадины, гематома, деформация области таза, раны;

- резкая болезненность в области перелома, совпадающая с болью, возникающей при надавливании, разведение крыльев подвздошных костей таза;

- симптом «баллотирования» (патологической подвижности) в области крестца;

- признаки повреждения внутренних органов:

- при повреждении мочеиспускательного канала и мочевого пузыря определяются боли внизу живота, кровь в моче;

- при повреждении прямой кишки определяется кровь в кале при пальцевом ректальном исследовании;

- при повреждении кровеносных сосудов определяются признаки внутреннего кровотечения;

- при переломах костей таза определяются признаки травматического шока.

Оформить «Карту вызова СМП». Описать исходные данные по основной патологии (локальный статус) в «Карте вызова».

Оценить объём кровопотери (объем кровопотери при травме таза может составить до 3500 мл).

Мониторинг общего состояния пациента, ЧДД, ЧСС, пульса, АД, пульсоксиметрия.

Сообщить через фельдшера ППВ:

- в приёмное отделение ЛПУ об экстренной госпитализации пациента в тяжёлом состоянии;

- в РОВД.

Объём и тактика лечебных мероприятий

Помощь направить на лечение травматического шока и острой кровопотери.

Придать пациенту положение, соответствующее виду травмы, тяжести состояния.

Оксигенотерапия по общим правилам.

Обеспечить гарантированный венозный доступ.

Восполнить ОЦК (см. раздел «Травматический шок»).

Провести профилактику жировой эмболии за счёт ранней и адекватной инфузионной терапии.

Провести адекватное обезболивание (см. раздел «Травматический шок»).

Наложить на рану асептическую повязку.

Выполнить иммобилизацию шейного отдела позвоночника.

Выполнить иммобилизацию таза:

- перетянуть таз косыночными повязками или медицинской простынёй;

- вакуумным матрасом;

- противошоковым костюмом (ПШК).

Показания к применению ПШК:

- Снижение АД менее 60 мм рт. ст. при травматическом шоке.

- Переломы костей таза и нижних конечностей с целью иммобилизации и временного гемостаза.

- Внутрибрюшное кровотечение после закрытой и проникающей травме живота.

- Упорная гипотензия при анафилактическом шоке.

- Обеспечить пассивное согревание пострадавшего.

Выполнить транспортировку пациента в физиологически выгодном положении лёжа на щите или в вакуумном матрасе.

Госпитализировать в профильное отделение ЛПУ.

Источник

Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

Открытые переломы таза включают открытые переломы крыла подвздошной кости без нарушения стабильности тазового кольца, и вызванные переломом повреждения кожи с подлежащими мягкими тканями. При переломах крыла подвздошной кости не так часто встречаются ранения глубоко расположенных сосудов и внутренних органов, тем не менее, открытые повреждения тазового кольца могут быть разрушительными.

Несмотря на то, что они отличаются по степени тяжести, существует не так много ситуаций, которые требуют большего внимания, чем пациент с травмой таза, мягких тканей и расположенных рядом, или в соседних к тазу областях, кровеносных сосудов. Из-за тяжести травмы многие пострадавшие не доживают до оказания медицинской помощи. Тем не менее, если пострадавший перенес транспортировку, возможность его спасения существует.

Поворотной вехой стал научный труд Richardson et al.„ в котором они определили четыре стратегических направления в организации помощи пострадавшим:

а) контроль кровотечения,

б) санация и ведение открытой раны мягких тканей,

в) диагностика и лечение сопутствующих повреждений,

г) лечение самого перелома.

В соответствии с этими принципами ими было пролечено 35 больных.

Опыт лечения показал впечатляющие результаты с выживаемостью в 94% Ferrera и Hill получили похожие результаты, используя в лечении те же принципы. В литературе приводятся разные данные об уровне заболеваемости и летальности, связанными с открытыми переломами таза. Sinott et al. собрали сведения из 8 научных источников, в которых содержались данные о 145 пострадавших с показателем летальности 41%, но в некоторых публикациях этот показатель достигал 50%. Несмотря на успехи в лечении переломов таза и связанных с ними повреждений последние публикации определяют 45% уровень летальности при открытом переломе таза.

Смерть наступает быстро в течение 24 часов после травмы от кровопотери, либо в течение нескольких дней (в пределах одной недели) от сепсиса и полиорганной недостаточности.

Основные отличия в стратегии помощи при открытых переломах связаны с оценкой и лечением при сопутствующем кровотечении. Поскольку открытые переломы таза связаны с повреждениями мягких тканей, то нередко можно встретить травмы промежности, например, ранение влагалища или прямой кишки. Травмы мягких тканей могут сопровождаться массивным кровотечением. Поступившие в отделение неотложной помощи пострадавшие оставляют тяжелое впечатление, особенно при наличии обширного повреждения мягких тканей. В связи с тем, что кровотечение наружное, повышение внутрибрюшного давления не происходит. По этой же причине пациенты не нуждаются в тампонировании предбрюшинного пространства. Кровотечение будет продолжаться до полного обескровливания пострадавшего. Существует несколько вариантов стратегии при таком кровотечении.

В то время, как MAST (противошоковые брюки) практически перестали применяться, в нашей ситуации они могут оказать реальную помощь. Они неплохо себя проявили в качестве средства тампонирования кровотечения, особенно при обширных повреждениях мягких тканей. Авторы усматривают определенную пользу от MAST на догоспитальном этапе и на ранних этапах оказания помощи в ОНП, но считают, что более длительное использование нежелательно. Конструкция брюк предусмотрена для тяжелых травм нижних конечностей и сравнительно небольших ранений мягких тканей. Из этого следует, что применение MAST должно быть ограничено, и необходимо как можно раньше воспользоваться альтернативными средствами гемостаза.

Более подходящим средством для временного уменьшения интенсивности кровотечения является давящая повязка. В качестве средства тампонады могут применяться разные материалы. При относительно небольших ранениях достаточно использовать марлю. Тампонирующий эффект марли можно усилить временным наложением швов на кожу. Для тампонирования рваных ран промежности и повреждений мягких тканей могут быть использованы хирургические пеленки и полотенца. Наложение швов на кожу может быть технически невыполнимо, тогда единственным способом уменьшения кровопотери остается механическое тампонирование вручную.

Реанимационные мероприятия продолжаются одновременно с временной остановкой кровотечения, и параллельно решается вопрос об окончательном гемостазе. В отделении неотложной помощи нельзя проводить обследование раны и окончательную остановку кровотечения. Эти вмешательства требуют хорошего освещения, наличия ранорасширителей и длинных инструментов, и должны выполняться опытным специалистом. «Слепое» манипулирование в ране в условиях отделения неотложной помощи только усугубит и без того тяжелое состояние пациента.

Обследование раны промежности, выявление и лигирование поврежденных сосудов должны проводиться в операционной. По всем вышеперечисленным причинам лапаротомия редко обеспечивает адекватный результат. Тем не менее, достигнутый при обследовании промежностной раны гемостаз может оказаться неполным, так как данный доступ не позволяет выявить все поврежденные сосуды. Интенсивное кровотечение может возобновиться по окончании реанимационных мероприятий.

Единственной ситуацией с необходимостью прямого доступа с помощью лапаротомии является частичная ампутация таза или экзартикуляция бедра. Подобные пострадавшие, как правило, доставляются в стационар с очевидными признаками критической кровопотери, обусловленной повреждением крупных артериальных стволов, таких как общая подвздошная, проксимальные отделы внутренней подвздошной и наружная подвздошная артерии. Обеспечить гемостаз через рану промежности не всегда возможно.

Лапаротомия проводится по жизненным показаниям. Сопутствующие повреждения кости, нервов, и размозженные мягкие ткани могут стать показаниями для гемипельвэктомии. В опубликованных материалах содержится не так много сведений об этих травмах. Опубликовано несколько описаний случаев сохранения жизни пострадавшим, которым была выполнена ампутация половины таза. Решение о гемипельвэктомии должно быть тщательно взвешено. Нередко само повреждение включает в себя почти полное отделение полутаза, тогда необходимость в проведении операции становится очевидной. При отсутствии подобной травмы для оказания помощи пострадавшим можно применить технику в соответствии с концепцией «damage control».

Если удается остановить кровотечение хирургическими способами или в сочетании с ангиоэмболизацией, то параллельно с продолжающимися реанимационными мероприятиями окончательно решается вопрос о необходимости гемипельвэктомии. В любом случае, использование методов дополнительной визуализации в реанимационном отделении не представляется возможным в связи с тяжелыми гемодинамическими расстройствами. Решение об ампутации должно приниматься на основании имеющихся данных.

При открытых переломах таза неплохие результаты дает применение метода ангиографической эмболизации. Возможность проведения ангиографии должна быть обеспечена к моменту поступления в стационар, даже, если пострадавшего собираются переводить в операционную для проведения хирургического контроля наружного кровотечения. Для попытки остановить кровотечение необходимо провести тугое тампонирование раны с сопоставлением, по возможности, ее краев.

После этого, для более квалифицированного оказания хирургической помощи, пострадавшего можно доставить в отделение ангиографии для выявления нераспознанных повреждений сосудов. При обследовании в условиях операционной необходимо избегать значительного иссечения поврежденных тканей и длительных попыток достижения гемостаза. Следует провести хирургический контроль видимых повреждений с последующим тампонированием раны, и как можно быстрее перевести пациента в отделение ангиографии.

После достижения гемостаза выполняется местное лечение поврежденных мягких тканей. При условии тщательного ухода проблема нагноения раны вряд ли возникнет в течение первых нескольких дней. Если к этому времени не закончено обследование по выявлению жизнеугрожающих сопутствующих повреждений, его следует завершить в первостепенном порядке, чтобы иметь возможность составить план дальнейших диагностических и лечебных мероприятий. Для исключения кровопотери, вызванной повреждениями органов брюшной полости, всем пострадавшим следует провести диагностический лапароцентез и УЗИ, что может быть выполнено в операционной или в отделении неотложной помощи.

Обследование брюшной полости другими методами может быть необязательным, так как в дальнейшем всем пострадавшим накладывается кишечная стома. Необходимо провести полное обследование мочевыделительной системы с использованием методов дополнительной визуализации. КТ позволяет уточнить состояние почек, мочевого пузыря и других структур забрюшинного пространства. Обследование головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки проводится в тех случаях, когда речь идет о сопутствующих повреждениях вышеуказанных областей.

После завершения обследования разрабатывается план комплексного лечения пострадавшего. При отсутствии иных непосредственно угрожающих жизни повреждений проводится контроль адекватности реанимационных мероприятий. Целесообразен перевод в отделение интенсивной терапии для проведения инвазивного мониторинга, продолжения реанимационного обеспечения, реинфузии согретой крови и коррекции коагулопатии. Когда реанимационные мероприятия полностью завершены, пострадавший должен быть переведен в операционную для тщательной хирургической обработки поврежденных мягких тканей.

Это должно быть выполнено в первые 48 часов после травмы. Проводится тщательное обследование области промежности, включающее ректороманоскопию и влагалищное исследование. Достаточно часто можно встретить сопутствующие повреждения прямой кишки и мочеполовой системы, требующие полного обследования. В это же время оценивается состояние органов брюшной полости и накладывается колостома для предупреждения гнойной раневой инфекции таза. Проводится частая смена тампонирующего материала, что позволяет не прибегать к дренированию раны, в частности, к пресакральной катетеризации. При лапаротомии следует решить вопрос о целесообразности введения кишечного зонда для осуществления парентерального питания.

Авторы отдают предпочтение еюнальному зонду, введенному через гастростому, хотя существует альтернативный выбор. Есть сторонники попытки лечения без наложения колостомы, объясняющие свою позицию тем, что рана открытая и хорошо дренируется. По этому вопросу, изначально поднятому Richardson et al., в литературе приведено достаточно доказательств относительно важности формирования противоестественного заднего прохода как части концепции ведения открытой раны.

Необходимо удалить все нежизнеспособные и загрязненные мягкие ткани и обработать рану антисептиками. Авторы настоятельно рекомендуют ежедневную перевязку в условиях операционной с проведением необходимой санации. Уход за раной можно дополнить заменой перевязочного материала в отделении интенсивной терапии. Но следует помнить, что перевязка является, по существу, хирургическим пособием, и требует проведения ревизии раны и соответствующего обеспечения.

Кроме того, ни один из способов седации не обеспечит спокойного поведения пострадавшего во время перевязки, проводимой в отделении интенсивной терапии. Важным аспектом санации является иссечение тканей в необходимых разумных пределах. Неэкономное иссечение в дальнейшем приведет к ограничению возможностей на этапе реконструкции поврежденных тканей. Проведение ревизии раны не может быть доверено молодым специалистам. Адекватное очищение раны способствует профилактике и/или лечению гнойной раневой инфекции таза.

Kudsk et al. поддерживают целесообразность обильного (до 10 литров жидкости в сутки) струйного промывания раны в целях получения активных грануляций. При относительно небольших повреждениях кожи необходимости в такой санации нет. Как правило, открытые переломы таза сопровождаются ранением тазовых вен. Описаны случаи воздушной эмболии при струйном промывании раны.

Несмотря на прилагаемые усилия, у части больных развиваются гнойные осложнения. Глубокое воспаление может иметь разную локализацию и нередко скрыто чистой на вид раной. В диагностическом поиске можно использовать КТ таза, но зачастую дополнительная информация сводится лишь к выявлению сохранившихся сгустков. Лапаротомия с целью дренирования очага инфекции часто заканчивается неудачей из-за локализации абсцесса вне таза. Общая интоксикация может быть также связана с ретроперитоне-альной гематомой, что затрудняет определение настоящего источника гипертермии. Хорошие результаты дает чрескож-ная пункция предполагаемой зоны абсцесса и дренирование гнойного очага.

Как только состояние пострадавшего нормализуется, и рана очистится, проводится реконструкция поврежденных тканей с привлечением специалистов. При травмах нередко происходят ранения сфинктера прямой кишки и уретры. Такие повреждения часто требуют временного закрытия дефекта путем пересадки расщепленных кожных лоскутов или ротационных микротомов при наличии достаточного количества тканей. Дефект можно закрыть свободным кожным лоскутом. К диагностическим поискам может быть добавлена оценка целостности сфинктеров. Процесс реконструктивно-восстановительных мероприятий может занимать месяцы и годы.

– Также рекомендуем “Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза”

Оглавление темы “Переломы костей таза”:

- Помощь при тазовом кровотечении. Тактика

- Наружная фиксация при переломе костей таза. TPOD

- Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. Задачи

- Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

- Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи

- Оперативная остановка тазового кровотечения. Тактика

- Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

- Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

- Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

- Техника фиксации костей таза. Методика

Источник