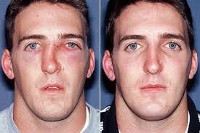

Перелом костей носа status localis

Перелом костей носа – нарушение целостности костно-хрящевой структуры носа в результате механической травмы. Проявляется интенсивной болью, нарушением формы носа, кровотечением и слизистыми выделениями из носовых ходов, затруднением носового дыхания, отечностью и синюшностью близлежащих мягких тканей. Диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и пальпации, передней риноскопии, рентгенографии костей носа в прямой и боковой проекции. Лечение – репозиция, тампонада, антибиотики, сосудосуживающие средства, физиотерапия. При тяжелых переломах показана ринопластика.

Общие сведения

Перелом костей носа – часто встречающееся повреждение в оториноларингологии, что обусловлено выстоянием органа и хрупкостью его костно-хрящевой основы. Занимает первое место по распространенности среди травм лицевого отдела черепа. Чаще диагностируется у мальчиков и мужчин молодого возраста. Соотношение пациентов мужского и женского пола составляет примерно 3:1. У детей пик травматизма приходится на возраст 7-12 лет. В 20% случаев перелом сопровождается нарушением целостности кожных покровов. Существенных сезонных колебаний не выявлено, количество бытовых повреждений у детей и криминальных травм у взрослых несколько увеличивается в летний период.

Перелом костей носа

Причины

Перелом костей носа возникает вследствие прямого, реже бокового удара. Возможно повреждение при падении лицом на твердую поверхность. Самыми распространенными причинами являются:

- Спортивная травма. Обычно переломы диагностируются у боксеров, спортсменов, занимающихся иными единоборствами и подвижными травмоопасными видами спорта с высокой вероятностью падений.

- Бытовая травма. К данной группе относятся криминальные переломы (полученные в драке), повреждения при падении в результате потери сознания, эпилептического припадка или выраженного алкогольного опьянения. У детей причиной травматизма нередко становится падение во время активных игр, особенно на площадках с твердым покрытием (асфальт и пр.).

- ДТП. Переломы костей носа развиваются при ударе о стекло или переднюю панель вследствие столкновения с препятствием либо другим транспортным средством, часто сочетаются с ЧМТ и переломами иных костей лицевого черепа, выявляются в составе сочетанной и комбинированной травмы.

- Повреждения на производстве. Обычно являются следствием нарушений правил техники безопасности. Чаще выявляются у строителей, работников сельского хозяйства (например, в результате удара копытом животного). Могут возникать при ударе отлетевшей деталью во время работы на станке.

- Военные травмы. Диагностируются у военных, принимающих участие в учениях или боевых действиях.

Патогенез

При ударе возможен перелом носовых костей и/или перегородки. Травматическое воздействие высокой интенсивности может сопровождаться нарушением целостности стенок пазух и лобных отростков верхнечелюстных костей, реже – сошника, носовых раковин, стенок орбиты, решетчатой кости. В последнем случае существует риск обильного кровотечения, обусловленного повреждением решетчатой артерии. Характерной особенностью переломов костей носа является формирование большого количества отломков. Типичное направление смещения фрагментов – кзади, кнаружи и кнутри. При прямом ударе в нижнюю часть органа иногда определяется изолированное повреждение хряща перегородки. В первые годы жизни переломы костей носа встречаются редко, что обусловлено эластичностью твердой основы данной области. У детей старшей возрастной группы может наблюдаться расхождение швов между костями.

Классификация

С учетом наличия либо отсутствия повреждения кожи различают открытые и закрытые переломы. Для оценки характера травмы российские отоларингологи используют классификацию Волкова, согласно которой выделяют следующие типы переломов костей носа:

- Без смещения. Считаются самыми легкими переломами, не сопровождаются изменением формы носа в отдаленном периоде.

- Со смещением. Возникают при интенсивных травматических воздействиях. При отсутствии репозиции исходом перелома становится деформация носа различной степени выраженности.

- Повреждение носовой перегородки. Может быть изолированным либо сочетаться с переломом носовых костей и соседних структур.

Симптомы

В момент травмы появляется острая боль, некоторые больные слышат хруст. Отмечается кровотечение различной интенсивности. При смещении отломков форма носа нарушается. В последующем присоединяется быстро нарастающий отек в области носа и нижних век, позже в перечисленных зонах возникает синюшность. При разрыве слизистой носа может выявляться подкожная эмфизема. В последующем болевой синдром сохраняется, при прикосновении и попытке пальпации боль резко усиливается. Возможно продолжение кровотечения, появление слизистых выделений. При одновременном переломе костей основания черепа наблюдается ликворея. Перелом костей носа сопровождается нарастающими расстройствами носового дыхания вследствие отека и изменения соотношения структур носа. Некоторые пациенты жалуются на тошноту и головокружение, что должно стать поводом для исключения сотрясения головного мозга.

Осложнения

В первые часы после травмы возможно обильное кровотечение, особенно при тяжелых повреждениях с нарушением целостности решетчатой кости. К осложнениям раннего периода относятся гематомы, абсцессы, нагноение мягких тканей. При тяжелых открытых переломах существует опасность распространения гнойного процесса на кости, в том числе – формирующие переднюю черепную ямку. После сращения при отсутствии вправления может выявляться эстетический дефект. Часто наблюдается искривление носовой перегородки, сопровождающееся расстройством носового дыхания, при этом повышается вероятность развития синусита и ринита. Реже дыхание через нос полностью блокируется.

Диагностика

Для подтверждения диагноза и определения лечебной тактики проводятся следующие диагностические мероприятия:

- Консультация отоларинголога. Включает выяснение жалоб, уточнение механизма и давности травмы, внешний осмотр и пальпацию. В ходе осмотра отмечается значительный отек области носа с распространением на нижние веки, могут выявляться кровоизлияния в кожу и конъюнктиву, при открытых переломах видны повреждения кожи. При ощупывании может определяться боль, деформация, костный хруст, иногда пальпируются края отломков.

- Передняя риноскопия. Исследование позволяет уточнить локализацию источника кровотечения, выявить разрывы слизистой, нарушение формы носовой перегородки, повреждение раковин.

- Рентгенография костей носа. Производится в прямой и боковой проекциях. Назначается для подтверждения перелома, определения его вида и локализации, оценки направления и выраженности смещения фрагментов.

КТ головы. Перелом костей носа со смещением отломков влево

Лечение

При легких травмах лечение осуществляют амбулаторно, при тяжелых переломах больных госпитализируют в отоларингологическое отделение. Пациентам с переломами без смещения производят обработку ран, назначают антибиотики, выдают направление на физиолечение. При наличии смещения выполняют репозицию костей носа в день поступления. Больным с переломами основания черепа и ликвореей вправление проводят через 2-3 недели после травмы. Боковое смещение устраняют давлением пальца со стороны, противоположной искривлению. Коррекцию смещения отломков кзади производят с использованием узкого элеватора.

Для удержания фрагментов в правильном положении репозицию завершают тампонадой среднего и верхнего носовых ходов, в нижние ходы устанавливают резиновые трубки для дыхания. При необходимости применяют наружную фиксацию отломков валиками, прикрепленными с помощью лейкопластыря, или коллодиевой повязкой. Иногда фиксация не требуется. При тяжелых многооскольчатых переломах, невозможности консервативной репозиции и повторном смещении показана ринопластика, которая в случае повреждения перегородки сочетается с септопластикой. Для удержания костей в правильном положении накладывают повязку сроком на две недели.

Прогноз и профилактика

Прогноз при изолированных переломах в случае своевременного квалифицированного лечения обычно благоприятный. При неправильном сращении фрагментов возникает косметический дефект, отмечаются нарушения носового дыхания, что может потребовать проведения пластических хирургических вмешательств. У больных с разрывами и значительным отеком слизистой иногда образуются рубцы и синехии полости носа, которые становятся причиной нарушений обоняния и дыхания. При сочетанных повреждениях исход в значительной степени зависит от тяжести других травм (чаще черепно-мозговых).

Источник

ГЛАВА VIII ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА.

Выстоящее положение носа и хрупкость его скелета являются предпосылками для его повреждения, в том числе и перелома костей.

1. Анатомия носа.

Наружный

нос представлен двумя тонкими носовыми костями, которые соединены друг с

другом по средней линии и образуют спинку наружного носа. Вверху

носовые кости соединены с носовым отростком лобной кости. Латерально

носовые кости, соединяясь с лобными отростками верхней челюсти, образуют

его боковые скаты. Хрящевая часть наружного носа образована парными

латеральными (треугольными) большими и малыми крыльными хрящами.

Перегородка носа образована перпендикулярной пластинкой решетчатой

кости, сошником и носовым гребешком верхней челюсти, а также

четырехугольным хрящем и дубликатурой кожи (подвижная часть

перегородки). Верхняя стенка полости носа, кроме костей носа, образована

очень тонкой решетчатой пластинкой решетчатой кости, которая при

переломе костей носа может повреждаться. Это опасно возможностью

развития ликвореи и вовлечением в воспалительной процесс оболочек мозга,

профузным носовым кровотечением из решетчатой артерии.

2. Клиническая картина переломов костей носа.

Переломы

костей носа подразделяются на самостоятельные или сочетаются с

переломами верхней челюсти и другими костями лицевого скелета. По этой

причине могут являться следствием производственной, бытовой,

транспортной и спортивной травм.

Наибольшее

распространение у клиницистов получила классификация переломов костей

носа, предложенная Ю.Н. Волковым (1958), согласно которой их

подразделяют на:

– переломы костей носа без смещения костных отломков и без деформации наружного носа (открытые и закрытые),

– переломы костей носа со смещением костных отломков и с деформацией наружного носа (открытые и закрытые),

– повреждения носовой перегородки.

Чаще

повреждаются носовые кости, реже – лобные отростки верхней челюсти.

Возможно повреждение носовых раковин и сошника, стенок орбиты, основания

черепа в передней черепной ямке.

При ударе, наносимом

на спинку носа спереди назад, возможен продольный перелом носовых

костей. Нос приобретает седловидную форму вследствие западения его

спинки в костном (возможно, и в хрящевом) отделе. Возникает выраженная

деформация носовой перегородки, возможен перелом ее с образованием

гематомы (рис. 32).

При ударе сбоку на стороне удара

возможно разъединение между носовой костью и лобным отростком верхней

челюсти, а также перелом лобного отростка на противоположной стороне.

При этом носовые кости теряют связь с носовым отростком лобной кости,

может быть перелом носовой перегородки. Возможно западение бокового

ската носа со стороны удара и смещение (выпячивание) противоположного

ската. При переломе костей носа отломки могут смещаться кнаружи, внутрь и

кзади.

Больные жалуются на боль в области носа,

нарушение носового дыхания и обоняния, носовое кровотечение,

эстетический недостаток, иногда – головокружение и тошноту. Переломы

костей носа могут сопровождаться сотрясением головного мозга. Поэтому

выявлению соответствующих признаков следует уделить особое внимание.

Одним из ведущих признаков является носовое кровотечение.

Рис.

32. Схема вариантов перелома костей носа: 1-норма; 2-односторонний

перелом бокового отдела носа со смещением отломка внутрь; 3-двусторонний

перелом бокового отдела носа со смещением отломков; 4-множественный

перелом перегородки носа с деформацией спинки; 5-искривление перегородки

носа; 6-перелом перегородки носа.

При осмотре

определяется выраженный отек тканей носа, распространяющийся на нижние

веки, иногда кровоизлияние не только в подкожную клетчатку наружного

носа, но и в область конъюнктивы, ткани нижнего и верхнего века. При

открытых переломах нарушена целость кожных покровов носа. При разрыве

слизистой оболочки носа и усиленном сморкании больного может возникнуть

подкожная эмфизема век, лица и даже шеи. Пальпация дает возможность

установить подвижность костных фрагментов, наличие неровностей, острых

краев сместившихся костей носа, крепитацию.

При разрыве

слизистой оболочки носа пальпаторно иногда определяется подкожная

эмфизема в виде крепитации. Выраженный отек мягких тканей затрудняет

пальпаторное исследование костей носа. Следует пропальпировать переднюю

стенку верхнечелюстных пазух, края грушевидного отверстия, нижний край

орбит.

Передняя риноскопия позволяет определить место

кровотечения, причину затрудненного носового дыхания, состояние

слизистой оболочки носа, деформацию перегородки и повреждение раковин

носа.

Наличие перелома, его характер и локализацию,

смещение костных фрагментов подтверждается с помощью рентгенографии

костей носа, сделанной в двух проекциях: прямой и боковой (рис. 33).

3. Лечение переломов костей носа.

Оказание

помощи заключается в остановке кровотечения, с этой целью проводится

передняя или задняя тампонада, и репозиции отломков. Если перелом

сопровождается повреждением (разрывом) мягких тканей, то проводят

первичную хирургическую обработку раны.

Рис. 33. Рентгенограмма костей носа. Определяется перелом костей носа со смещением.

Оптимальными

сроками репозициии фрагментов костей носа считают первые 5 часов после

травмы или 5 суток спустя после нее – когда исчезнет отек мягких тканей,

затрудняющий определение правильности их стояния после репозиции.

Вправление отломков следует проводить в лежачем положении больного.

Залогом

успешного вправления отломков костей носа является эффективное

обезболивание, которое достигается смазыванием слизистой оболочки носа

1-2% раствором дикаина, 10% раствором лидокаина и инфильтрацией мягких

тканей в зоне перелома (со стороны кожи и интраназально) 2% раствором

лидокаина, тримекаина или раствором ультракаина.

Репозицию отломков проводят с помощью давления большого пальца на

выступающий участок кости в направлении, противоположном смещению отломка.

При западении спинки

носа или смещении его боковых отделов внутрь репозицию проводят с

помощью специального металлического элеватора или зажима Кохера с

надетой на его бранши резиновой трубкой. Инструмент аккуратно вводят в

общий носовой ход и его концом приподнимают сместившиеся внутрь

фрагменты, при этом контролируют пальцами правильность их сопоставления.

Иногда этот момент сопровождается характерным хрустом.

Если

имеется боковое смещение и западение, то необходимо сначала

эндоназальным доступом приподнять сместившиеся внутрь отломки, а затем

переместить спинку носа к средней линии.

После

репозиции отломков следует осмотреть носовые ходы, оценить состояние

носовых раковин и сошника. В нижний носовой ход вводят хлорвиниловую

трубку, обернутую слоем йодоформной марли для обеспечения вентиляции

носоглотки. Общий носовой ход тампонируют на 7 – 8 дней турундами,

пропитанными йодоформной смесью.

Можно пропитывать их

расплавленным стерильным парафином. Снаружи в области боковых скатов

носа укладывают тугие марлевые валики и фиксируют их полосками липкого

пластыря.

По показаниям могут быть применены

специальные пеллоты для фиксации отломков в правильном положении.

Своевременно проведенное лечение приводит к хорошим функциональным и

косметическим результатам.

Кровотечение является

наиболее частым осложнением при переломе носовых костей. Нередко его

удается остановить передней тампонадой носа. Ее проводят в положении

больного сидя. Тампон длиной 40 – 50 см врач удерживает пинцетом отступя

на 4 – 5 см от его края. В последующем этот участок будет выходить из

ноздри больного. Тампон укладывают петлями, прижимая одну к другой, от

дна носа. Его удаляют через 48 часов.

Если передняя тампонада окажется неэффективной, следует выполнить заднюю тампонаду.

Сначала

изготавливают тампон в виде жесткой подушки размером, равным двум

ногтевым фалангам больших пальцев кисти больного. Прочными нитями

перетягивают его. Две нити должны быть фиксированы с одной стороны, а

одна – с другой стороны тампона. Длина нитей составляет не менее 20 см

каждая. По нижнему носовому ходу кровоточащей половины носа проводят

тонкий резиновый катетер до тех пор, пока он не покажется за мягким

небом. Пинцетом катетер через рот выводят наружу и к его концу

привязывают 2 нити от тампона. Затем через нос вытягивают катетер вместе

с нитями наружу. Потягивая за эти нити, тампон правой рукой заводят в

носовую часть глотки, указательным пальцем прижимают его к хоанам. Две

нити, выступающие из носа, завязывают на марлевом валике. Перед этим

можно дополнительно выполнить переднюю тампонаду. Третью нить выводят

изо рта и фиксируют полоской липкого пластыря к щеке.

Удерживатъ

тампон в носовой части глотки можно не более 48 часов во избежание

развития среднего отита. Для удаления тампона срезают нити перед входом в

нос и вытягивают его из носовой части глотки с помощью третьей нити,

которая была выведена изо рта наружу. Как правило, с помощью задней

тампонады удается остановить даже выраженное носовое кровотечение.

Источник

Закрытый перелом нижней челюсти».

При внешнем осмотре отмечается асимметрия правой и левой половин лица за счёт отёчности мягких тканей в области угла нижней челюсти слева.

Цвет кожных покровов не изменён.

Углы рта располагаются асимметрично.

Рот открывается в полном объёме, при открытии рта отмечается умеренная болезненность.

Нагрузка при смыкании челости сопровождается значительным болевым синдромом.

Боковые движения нижней челюсти невозможны. Мягкие ткани в области

суставов не изменены.

При пальпации отмечено усиление болезненности в области нижней челюсти. Отмечено увеличение шейных л/узлов – безболезненные, эластичные, подвижные.

Положительный симптом осевой нагрузки в области угла нижней челюсти слева. Перкуссия болезненна.

Отмечено нарушение прикуса.

Зубы и краевой парадонт без особенностей.

Верхняя челюсть не изменена.

Закрытый вывих головки плечевой кости».

При осмотре область плечевого сустава уплощена, акромиальный отросток резко выступает, под ним прощупывается западение – опустевшая суставная впадина.

Головка пальпируется под клювовидным отростком.

Движения конечности передаются на головку.

Плечо находится в положении отведения, продольная ось проходит медиальнее сустава, пересекая ключицу.

При попытке привести плечо к туловищу вся конечность пружинит.

Активные движения в плечевом суставе отсутствуют, пассивные движения вызывают выраженную локальную болезненность.

Движения в лучезапястном суставе безболезненные, в локтевом суставе с умеренной болезненностью.

Положительный симптом “поколачивания” (локоть, кисть).

Перелом шейки бедра».

При осмотре конечность согнута в коленном суставе.

Определяется относительное укорочение ноги на 2-3 см при отсутствии абсолютного укорочения.

Визуализируется умеренная припухлость в области тазобедренного сустава, распространяющаяся по наружной поверхности верхней трети бедра.

Отмечается нарушение оси нижней конечности (наружная ротация надколенника и стопы), и невозможность активной внутренней ротации ноги.

Наружный край стопы прилегает к постели, больной не может самостоятельно вывести ногу из этого положения. Определяется характерное пассивное положение конечности (положительный симптом “прилипшей пятки”).

Нагрузка по оси бедра и на большой вертел резко болезненна в зоне перелома.

Поколачивание по пяточной области вызывает боль в тазобедренном суставе. Поколачивание по области большого вертела вызывает усиление боли в тазобедренном суставе (положительный симптом “поколачивания”).

Больной отмечает иррадиирующую, отражённую боль в коленном суставе.

В покое боль в области тазобедренного сустава носит нерезкий характер и усиливается при попытке произвести активные и пассивные движения.

«Закрытый перелом правой скуловой кости».

Конфигурация лица изменена за счёт западения мягких тканей в правой подглазничной области, при пальпации определяется характерная ступенька.

Пальпация правой подглазничной области резко болезненна.

Отмечается наличие гематомы диаметром примерно 3 см, неглубоких ссадин.

Кожные покровы нормального цвета.

Открывание рта болезненное, не в полном объёме.

Боковые движения нижней челюсти резко болезненны.

Перкуссия правой скуловой области болезненна.

Слизистая оболочки полости рта бледно-розового цвета, первичных и вторичных морфологических элементов нет.

Прикус: ортогнатический.

Зубы и краевой парадонт без особенностей.

«Закрытый перелом 4-8 рёбер слева со смещением. Перелом поперечных отростков 2, 3, 4 поясничных позвонков слева».

При осмотре визуализируется припухлость в области грудной клетки слева.

На уровне 4, 5, 6 рёбер визуально определяется гематома по заднеаксиллярной линии.

Пальпация места перелома на уровне 4, 5, 6, 7, 8 рёбер слева по заднеаксиллярной линии болезненна.

Отмечается локальная болезненность слева по паравертебральной линии на уровне L 2-4.

Припухлости на уровне L 2-4 не выявлено.

Положительный симптом осевой нагрузки.

Экскурсия грудной клетки слева при дыхании ограничена.

Отмечается некоторое отставание поражённой половины грудной клетки в дыхании.

Явной деформации мест переломов не выявляется.

Усиление болевого синдрома при повороте туловища, кашле, глубоком дыхании

«Закрытый вывих 1 пальца левой верхней конечности».

При осмотре отмечается деформация в виде штыкообразного искривления оси в области пястно-фалангового сочленения 1 пальца левой верхней конечности.

Палец смещен в радиальную сторону, концевая фаланга согнута.

Пальпаторно с ладонной стороны определяется выступающая головка пястной кости, с тыльной – суставной конец I фаланги.

Активные, пассивные движения в пястно-фаланговом сочленении в направлении сгибания невозможны.

«Закрытый перелом локтевого отростка».

В области локтевого отростка определяется боль, гематома, отечность.

При пальпации между подтянутым кверху отломком и проксимальным концом локтевой кости отмечается западение.

Активное сгибание в локтевом суставе возможно, болезненно, больной щадит конечность.

Симптом “поколачивания” положительный.

Перкуссия области локтевого сустава болезненна.

Мне нравится

1

23 июн 2015 в 12:42|Это спам

«Вегето-сосудистая дистония. Соматоформная вегетативная дисфункция».

При осмотре: ладонный гипергидроз, красный дермографизм кожных покровов.

При выполнении активной ортостатической нагрузки данных за ортостатические расстройства кровообращения нет.

Двигательная и чувствительная активность в конечностях сохранены в полном объеме, D=S.

Пробу Барре (верхнюю и нижнюю) выполняет в полном объёме, уверенн

«Крапивница».

При осмотре кожные покровы воротниковой зоны, передней поверхности шеи, передней поверхности грудной клетки, верхние конечности, передние поверхности бедер – гиперемированы, на коже плоско приподнятые розовые волдыри, сходные по виду с волдырями от ожога крапивой; высыпания эритематозно-папуллезные, полиморфные, элементы сливаются, отмечается симметричность высыпаний.

При надавливании бледнеют.

Прилегающие к лимфатическим узлам кожные покровы и подкожная клетчатка не изменены.

«Рожистое воспаление нижней конечности».

На правой голени, по всей её поверхности, высотой около 20 см., отмечается умеренно отечная эритема с неровными контурами, четкими границами.

Границы имеют неправильную форму по типу “языков пламени”.

Голень увеличена в объеме за счёт отёка.

На фоне эритемы мелкоточечные геморрагии, представленные петехиями.

При пальпации эритемы определяется умеренная болезненность по периферии очага, кожа в области очага горячая по сравнению с симметричным участком здоровой конечности.

Гиперемия яркая, ограниченная, с четкими краями, возвышающаяся над поверхностью кожи.

При пальпации определяются 4-5 паховых лимфоузлов с левой стороны, размером 0,5 см, мягкоэластичной консистенции, подвижные, умеренно болезненные, не спаянные между собой и окружающими тканями.

Прилегающие к лимфатическим узлам кожные покровы и подкожная клетчатка не изменен

Перелом плюсневых костей».

При осмотре визуализируется припухлость тыла стопы, гематома.

При пальпации и перкуссии локализованная болезненность в проекции 3 плюсневой кости. Положительный симптом Якобсона: при надавливании на головку плюсневой кости со стороны подошвы выявляется локализованная болезненность в месте перелома.

Полноценное функционирование стопы нарушено. Болевой синдром ярче выражен при нагрузке и после неё.

«Перелом пястной кости 1 пальца».

При осмотре: контуры «анатомической табакерки» сглажены. Отмечается деформация в виде выпячивания к тылу в области I пястно-запястного сочленения.

Определяется резко выраженная локальная болезненность, особенно по волярной поверхности сустава, пальпируется выступающий край смещенной к тылу пястной кости.

Активные и пассивные движения I пальца ограничены и болезненны. Нагрузка по оси I пальца болезненна.

Функциональные возможности кисти ограничены.

Положительный симптом “поколачивания”.

Дорсалгия пояснично-кресцового отдела позвоночника.

Люмбоишиалгия».

При пальпации паравертебральных мышц отмечается резкая болезненность в паравертебральных точках на уровне L3, L4, L5 – S с обеих сторон; миофасциальные триггерные точки на уровне позвонков L3, L4, L5 – S слева.

При пальпации выявляется рефлекторное напряжение паравертебральных мышц.

Боль усиливается при наклоне, повороте туловища.

Напряжение прямой мышцы спины слева.

Болезненность по ходу седалищного нерва в левой нижней конечности.

Положительные симптомы Ласега, Леррея, Бонне.

Перелом надколенника».

При осмотре визуализируется увеличение окружности сустава, отечность тканей, западение в области надколенника.

Движения в суставе ограничены, нога находиться в полусогнутом положении.

Попытки активного и пассивного разгибания конечности в коленном суставе резко болезненны, безуспешны.

Попытка активного поднятия прямой ноги невозможна из-за усиления болевого синдрома. Пассивное поднятие ноги ограничено болью в месте перелома.

Отмечается усиление болевого синдрома при осевой нагрузке на конечность.

Положительный симптом “поколачивания”.

«Закрытый перелом лодыжки».

Визуализируется отечность и гематома области голеностопного сустава с вовлечением рядом расположенных областей.

Надлодыжечная область представляется расширенной.

Стопа отклонена от оси нижней конечности кнаружи.

Пальпаторно в области перелома определяется локализованная болезненность.

Движения в голеностопном и подтаранном суставах ограничены и болезненны.

Кожные покровы области голеностопного сустава натянуты, напряжены.

Контуры лодыжки плохо просматриваемые.

Функция сгибания-разгибания голеностопного сустава нарушена, малой амплитуды.

Отведение голени в сторону вызывает резкую боль.

Осевая нагрузка резко болезненная.

Положительный симптом “поколачивания”.

«Дорсалгия грудного отдела позвоночника».

При пальпации паравертебральных мышц отмечается резкая болезненность в паравертебральных точках на уровне Th3, Th4, Th5 с обеих сторон; миофасциальные триггерные точки на уровне позвонков Th3, Th4, Th5 слева, локализующиеся в трапециевидной, широчайшей мышцах спины.

При пальпации выявляется рефлекторное напряжение паравертебральных мышц.

Болезненность при пальпации по ходу нерва в 4-5 межреберье слева по задне,- средино,- передне-подмышечной линии.

Положительный “симптом треножника”: при попытке больного самостоятельно подняться с кровати из положения на спине, больной опирается руками о постель, максимально разгружая мышцы позвоночника.

Положительный симптом Дежерина.

«Экзема истинная».

Поражение кожи острого воспалительного характера.

Локализуется на тыльной и ладонной поверхности левой и правой кистей. На туловище, лице, предплечьях и плечах верхней конечности, на нижних конечностях сыпи нет.

Сыпь представлена первичными элементами: эритема, пузырьки;

вторичными элементами: эрозии, чешуйки, корочки, трещины.

Пузыри располагаются на отечном эритематозном фоне, имеются мелкие точечные эрозии, мелкие корочки от ссохшихся везикул, на поверхности некоторых очагов определяется отрубевидное шелушение.

В складках пальцев имеются трещины, дно которых покрыто подсохшими геморрагическими корками.

Сыпь симметричная, полиморфная.

Очаги имеют различную величину, нечеткие контуры.

Слизистые оболочки без изменений. Волосы без изменений. Ногтевые пластинки рук и ног без изменений.

“Опоясывающий герпес”.

При осмотре отмечается кожный процесс острого воспалительного характера в области левой боковой поверхности грудной клетки – на коже левой половине грудной клетки в зоне иннервации Th3-Th7 на фоне гиперемии наблюдаются сливные мокнущие корки и эрозии со скудным гнойным отделяемым.

Высыпания множественные, сгруппированные, эволюционно полиморфные, не симметричные, выступающие над поверхностью гиперемированной кожи, диаметром 0,2-0,3 мм, полушаровидной формы, с округлыми очертаниями, границы нерезкие.

Экзема истинная».

Поражение кожи острого воспалительного характера.

Локализуется на тыльной и ладонной поверхности левой и правой кистей.

На туловище, лице, предплечьях и плечах верхней конечности, на нижних конечностях сыпи нет.

Сыпь представлена

первичными элементами: (эритема, пузырьки)

вторичными элементами: (эрозии, чешуйки, корочки, трещины)

Пузыри располагаются на отечном эритематозном фоне, имеются мелкие точечные эрозии, мелкие корочки от ссохшихся везикул, на поверхности некоторых очагов определяется отрубевидное шелушение.

В складках пальцев имеются трещины, дно которых покрыто подсохшими геморрагическими корками.

Сыпь симметричная, полиморфная.

Очаги имеют различную величину, нечеткие контуры.

Слизистые оболочки без изменений.

Волосы без изменений.

Ногтевые пластинки рук и ног без изменений.

Мне нравитсяПоказать список оценивших

«Псориаз».

Поражение кожи хронического воспалительного характера.

Сыпь обильная, локализуется преимущественно на разгибательных поверхностях конечностей (на локтях и коленях), равномерные высыпания в виде папул на коже туловища, бедер (преимущественно спереди), голеней (и спереди, и сзади).

Сыпь симметричная, мономорфная, представлена папулами и бляшками, покрытыми серебристо-белыми чешуйками.

Величина папул от горошины до 2-рублевой монеты.

Величина бляшек с ладонь взрослого.

Папулы и бляшки имеют плоскую форму, округлые и неправильные очертания, резко ограничены от окружающей здоровой кожи.

Цвет папул и бляшек красно-розовый.

Высыпания имеют плотную консистенцию, расположены равномерно, склонны к слиянию.

Мне нравитсяПоказать список оценивших

Источник