Перелом костей носа и лобной пазухи

Лобная пазуха защищена толстым кортикальный слоем и более устойчива к перелому, чем какая-либо другая кость лицевого скелета (рис. 1). Переломы лобной пазухи составляют всего 5-15% всех переломов верхних отделов лицевого скелета и наиболее часто связаны с автомобильными авариями, спортивными происшествиями и нападениями. Чрезвычайные силы, требующиеся для возникновения перелома передней пластинки лобной пазухи, приводят к тяжелым сопутствующим повреждениям у 75% пациентов. Шестьдесят шесть процентов пациентов имеют сопутствующие переломы костей лицевого скелета. При тяжелых сквозных повреждениях летальность составляет 25%. Изолированные переломы передней пластинки происходят примерно в 33% этих повреждений. Комбинированные переломы передней пластинки, задней пластинки и носолобного кармана составляют примерно 67% повреждений лобной пазухи. Изолированные травмы задней пластинки нечасты.

Рис. 1. Сила (в фунтах), требуемая для возникновения перелома различных костей лица (из Nahum AM. The biomechanics of maxillofacial trauma. Clin Plast Surg 1975;2:63. С разрешения).

Для правильного лечения необходима точная диагностика переломов лобной пазухи и повреждений носолобного кармана. Неправильное лечение может привести к эстетической деформации, хроническому синуситу, пневмоцефалии, мукопиоцеле, менингиту и абсцессу мозга. К сожалению, лечение переломов лобной пазухи остается одной из наиболее противоречивых областей травматологии лица. Осложнения могут развиться через годы после повреждения, а наблюдение в отдаленном периоде часто затруднено.

В результате, хирург может прекрасно владеть определенной хирургической техникой и иметь мало осложнений, о которых становится известно. Однако тот же хирург может иметь длинный список случаев, леченных «где-либо в другом месте», которые, в конечном счете, приводят к образованию мукоцеле. Хирург должен проявить постоянное упорство и придавать особое значение длительному наблюдению после повреждений лобной пазухи.

Патофизиология

Лобная пазуха выстлана псевдомногослойным, реснитчатым призматическим эпителием. При повреждении слизистая лобной пазухи имеет уникальную склонность к образованию мукоцеле. Мукоцеле увеличиваются, разъедают кость и могут прогрессировать в остеомиелит, менингит или абсцесс мозга. При хирургическом лечении переломов облитерацией лобной пазухи, для тщательного удаления всех остатков слизистой нужно использовать алмазные боры. Перед репозицией слизистую нужно также удалить со всех свободных костных фрагментов. Слизистая оболочка, забытая в отверстии Breschet, может привести к образованию мукоцеле спустя годы. Необходимость в длительном наблюдении нельзя переоценить.

Диагностика

После того как пациент стабилизирован, все сопутствующие повреждения диагностированы и проведено их лечение, нужно выполнить тщательное обследование головы и шеи. Пациенты с переломами лобной пазухи часто жалуются на боли и отек в области лба. Разрывы в этой области нужно обследовать в стерильных условиях, чтобы оценить целостность передней пластинки, задней пластинки и твердой мозговой оболочки. Сквозные повреждения лобной пазухи имеют тяжелый прогноз, при их наличии показано немедленное хирургическое вмешательство.

Другие находки, которые могут говорить о повреждении лобной пазухи, включают надблоковую и надглазничную парестезии, носовое кровотечение, двоение в глазах, ссадины и гематома на лбу. Пациента нужно опросить о наличии прозрачных выделений из носа или соленого отделяемого из задней части носа. Жидкость, подозрительную на спинномозговую ринорею, нужно оценить с помощью «теста ореола». Сукровице дают впитаться в фильтровальную бумагу. Если присутствует спинномозговая жидкость (СМЖ), то она впитается быстрее, чем кровь, приводя к образованию ореола вокруг пятна крови. Жидкость можно также послать на обычный биохимический анализ. Повышенное содержание глюкозы говорит о наличии спинномозговой жидкости.

Решающим тестом на спинномозговую жидкость является определение Р2-трансферрина. Наличие Р2-трансферрина очень характерно для спинномозговой жидкости. Кроме этого, Р2-трансферрин обнаруживается только в жидкости стекловидного тела глаза и перилимфе внутреннего уха.

Рентгенография

Осевая и венечная компьютерная томография с шагом 1,5 мм является золотым стандартом для диагностики переломов лобной пазухи. Осевые изображения точно показывают место и тяжесть перелома как передней, так и задней стенки. Грубую оценку целостности твердой мозговой оболочки можно сделать по наличию или отсутствию пневмоцефалии. Венечные срезы дают детальное изображение дна лобной пазухи и крыши глазницы. К сожалению, компактная анатомия носолобного кармана делает точную диагностику перелома в этой области трудной. Переломы по средней линии, дающие трещину по направлению к дну пазухи, для точной диагностики могут потребовать хирургического обнажения.

Лечение

Задачи лечения переломов лобной пазухи включают (в порядке уменьшения важности): защиту содержимого черепа, предотвращение ранних и поздних осложнений, восстановление эстетичного контура лба и возвращение нормальной функции пазухи. Решить все эти задачи удается не всегда. Однако обязательно восстановление «безопасной» пазухи. После того как это сделано, можно приступить к эстетическому и функциональному восстановлению. Конкретные лечебные подходы включают наблюдение, открытую репозицию с внутренней фиксацией, облитерацию пазухи, экзентерацию пазухи (операция Riedel) и краниализицию пазухи.

Классификация переломов

Переломы лобной пазухи можно классифицировать по анатомическому виду, тяжести повреждения и наличию утечки спинномозговой жидкости. Соответствующее решение относительно лечения можно принять, оценив пять анатомических параметров (табл. 1). В клинической ситуации эти параметры лучше всего запоминать, мысленно передвигаясь по пазухе спереди назад. Параметры включают наличие:

(1) перелома передней пластинки,

(2) перелома носолобного кармана,

(3) перелома задней пластинки,

(4) разрыва твердой мозговой оболочки (подтекание спинномозговой жидкости) и

(5) степень смещения/раздробления.

Таблица 1

Оценка перелома лобной пазухи: анатомические параметры

- Перелом передней пластинки

- Перелом носолобного кармана

- Перелом задней пластинки

- Разрыв твердой мозговой оболочки (подтекание спинномозговой жидкости)

- Смещение отломков/раздробление

G. Е. Bradley Strong и Jonathan М. SykesHolt

Переломы лобной пазухи и носо-глазнично-решетчатого комплекса

Опубликовал Константин Моканов

Источник

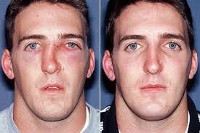

Перелом костей носа – нарушение целостности костно-хрящевой структуры носа в результате механической травмы. Проявляется интенсивной болью, нарушением формы носа, кровотечением и слизистыми выделениями из носовых ходов, затруднением носового дыхания, отечностью и синюшностью близлежащих мягких тканей. Диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и пальпации, передней риноскопии, рентгенографии костей носа в прямой и боковой проекции. Лечение – репозиция, тампонада, антибиотики, сосудосуживающие средства, физиотерапия. При тяжелых переломах показана ринопластика.

Общие сведения

Перелом костей носа – часто встречающееся повреждение в оториноларингологии, что обусловлено выстоянием органа и хрупкостью его костно-хрящевой основы. Занимает первое место по распространенности среди травм лицевого отдела черепа. Чаще диагностируется у мальчиков и мужчин молодого возраста. Соотношение пациентов мужского и женского пола составляет примерно 3:1. У детей пик травматизма приходится на возраст 7-12 лет. В 20% случаев перелом сопровождается нарушением целостности кожных покровов. Существенных сезонных колебаний не выявлено, количество бытовых повреждений у детей и криминальных травм у взрослых несколько увеличивается в летний период.

Перелом костей носа

Причины

Перелом костей носа возникает вследствие прямого, реже бокового удара. Возможно повреждение при падении лицом на твердую поверхность. Самыми распространенными причинами являются:

- Спортивная травма. Обычно переломы диагностируются у боксеров, спортсменов, занимающихся иными единоборствами и подвижными травмоопасными видами спорта с высокой вероятностью падений.

- Бытовая травма. К данной группе относятся криминальные переломы (полученные в драке), повреждения при падении в результате потери сознания, эпилептического припадка или выраженного алкогольного опьянения. У детей причиной травматизма нередко становится падение во время активных игр, особенно на площадках с твердым покрытием (асфальт и пр.).

- ДТП. Переломы костей носа развиваются при ударе о стекло или переднюю панель вследствие столкновения с препятствием либо другим транспортным средством, часто сочетаются с ЧМТ и переломами иных костей лицевого черепа, выявляются в составе сочетанной и комбинированной травмы.

- Повреждения на производстве. Обычно являются следствием нарушений правил техники безопасности. Чаще выявляются у строителей, работников сельского хозяйства (например, в результате удара копытом животного). Могут возникать при ударе отлетевшей деталью во время работы на станке.

- Военные травмы. Диагностируются у военных, принимающих участие в учениях или боевых действиях.

Патогенез

При ударе возможен перелом носовых костей и/или перегородки. Травматическое воздействие высокой интенсивности может сопровождаться нарушением целостности стенок пазух и лобных отростков верхнечелюстных костей, реже – сошника, носовых раковин, стенок орбиты, решетчатой кости. В последнем случае существует риск обильного кровотечения, обусловленного повреждением решетчатой артерии. Характерной особенностью переломов костей носа является формирование большого количества отломков. Типичное направление смещения фрагментов – кзади, кнаружи и кнутри. При прямом ударе в нижнюю часть органа иногда определяется изолированное повреждение хряща перегородки. В первые годы жизни переломы костей носа встречаются редко, что обусловлено эластичностью твердой основы данной области. У детей старшей возрастной группы может наблюдаться расхождение швов между костями.

Классификация

С учетом наличия либо отсутствия повреждения кожи различают открытые и закрытые переломы. Для оценки характера травмы российские отоларингологи используют классификацию Волкова, согласно которой выделяют следующие типы переломов костей носа:

- Без смещения. Считаются самыми легкими переломами, не сопровождаются изменением формы носа в отдаленном периоде.

- Со смещением. Возникают при интенсивных травматических воздействиях. При отсутствии репозиции исходом перелома становится деформация носа различной степени выраженности.

- Повреждение носовой перегородки. Может быть изолированным либо сочетаться с переломом носовых костей и соседних структур.

Симптомы

В момент травмы появляется острая боль, некоторые больные слышат хруст. Отмечается кровотечение различной интенсивности. При смещении отломков форма носа нарушается. В последующем присоединяется быстро нарастающий отек в области носа и нижних век, позже в перечисленных зонах возникает синюшность. При разрыве слизистой носа может выявляться подкожная эмфизема. В последующем болевой синдром сохраняется, при прикосновении и попытке пальпации боль резко усиливается. Возможно продолжение кровотечения, появление слизистых выделений. При одновременном переломе костей основания черепа наблюдается ликворея. Перелом костей носа сопровождается нарастающими расстройствами носового дыхания вследствие отека и изменения соотношения структур носа. Некоторые пациенты жалуются на тошноту и головокружение, что должно стать поводом для исключения сотрясения головного мозга.

Осложнения

В первые часы после травмы возможно обильное кровотечение, особенно при тяжелых повреждениях с нарушением целостности решетчатой кости. К осложнениям раннего периода относятся гематомы, абсцессы, нагноение мягких тканей. При тяжелых открытых переломах существует опасность распространения гнойного процесса на кости, в том числе – формирующие переднюю черепную ямку. После сращения при отсутствии вправления может выявляться эстетический дефект. Часто наблюдается искривление носовой перегородки, сопровождающееся расстройством носового дыхания, при этом повышается вероятность развития синусита и ринита. Реже дыхание через нос полностью блокируется.

Диагностика

Для подтверждения диагноза и определения лечебной тактики проводятся следующие диагностические мероприятия:

- Консультация отоларинголога. Включает выяснение жалоб, уточнение механизма и давности травмы, внешний осмотр и пальпацию. В ходе осмотра отмечается значительный отек области носа с распространением на нижние веки, могут выявляться кровоизлияния в кожу и конъюнктиву, при открытых переломах видны повреждения кожи. При ощупывании может определяться боль, деформация, костный хруст, иногда пальпируются края отломков.

- Передняя риноскопия. Исследование позволяет уточнить локализацию источника кровотечения, выявить разрывы слизистой, нарушение формы носовой перегородки, повреждение раковин.

- Рентгенография костей носа. Производится в прямой и боковой проекциях. Назначается для подтверждения перелома, определения его вида и локализации, оценки направления и выраженности смещения фрагментов.

КТ головы. Перелом костей носа со смещением отломков влево

Лечение

При легких травмах лечение осуществляют амбулаторно, при тяжелых переломах больных госпитализируют в отоларингологическое отделение. Пациентам с переломами без смещения производят обработку ран, назначают антибиотики, выдают направление на физиолечение. При наличии смещения выполняют репозицию костей носа в день поступления. Больным с переломами основания черепа и ликвореей вправление проводят через 2-3 недели после травмы. Боковое смещение устраняют давлением пальца со стороны, противоположной искривлению. Коррекцию смещения отломков кзади производят с использованием узкого элеватора.

Для удержания фрагментов в правильном положении репозицию завершают тампонадой среднего и верхнего носовых ходов, в нижние ходы устанавливают резиновые трубки для дыхания. При необходимости применяют наружную фиксацию отломков валиками, прикрепленными с помощью лейкопластыря, или коллодиевой повязкой. Иногда фиксация не требуется. При тяжелых многооскольчатых переломах, невозможности консервативной репозиции и повторном смещении показана ринопластика, которая в случае повреждения перегородки сочетается с септопластикой. Для удержания костей в правильном положении накладывают повязку сроком на две недели.

Прогноз и профилактика

Прогноз при изолированных переломах в случае своевременного квалифицированного лечения обычно благоприятный. При неправильном сращении фрагментов возникает косметический дефект, отмечаются нарушения носового дыхания, что может потребовать проведения пластических хирургических вмешательств. У больных с разрывами и значительным отеком слизистой иногда образуются рубцы и синехии полости носа, которые становятся причиной нарушений обоняния и дыхания. При сочетанных повреждениях исход в значительной степени зависит от тяжести других травм (чаще черепно-мозговых).

Источник

Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

Код по МКБ-10: S02.0 – Перелом свода черепа – лобной кости, теменной кости

Код по МКБ-10: S02.1 – Перелом основания черепа: черепных ямок, затылочной кости, верхней стенки глазницы, пазух решетчатой и лобной кости, клиновидной кости, височной кости

Код по МКБ-10: S02.2 – Перелом костей носа

Код по МКБ-10: S02.3 – Перелом дна глазницы

Код по МКБ-10: S02.4 – Перелом скуловой кости и верхней челюсти

Травма лобной области и корня носа обычно происходит в результате дорожно-транспортных происшествий и иногда на производстве. Перелом, возникающий в таких случаях, вовлекает верхние околоносовые пазухи (лобную, решетчатый лабиринт, клиновидную) и переходит на основание передней черепной ямки.

Возможно также возникновение перелома чешуи лобной кости с повреждением твердой мозговой оболочки и внутричерепных структур и распространение линии перелома на околоносовые пазухи. Лобно-базальные переломы составляют 70% всех переломов основания черепа. Линия перелома в типичных случаях проходит по основанию передней черепной ямки и основанию носа, как и при латеробазальных переломах.

Разрыв твердой мозговой оболочки и повреждение головного мозга, которое может быть закрытым или открытым, часто локализуется в передней черепной ямке. Инфекция может распространяться в полость черепа из области перелома костей носа или околоносовых пазух как сразу после травмы (ранняя инфекция), так и спустя несколько лет (поздняя инфекция), вызывая менингит или абсцесс мозга.

а) Клиническая картина. К основным симптомам относятся носовая ликворея, пролабирование ткани головного мозга из носа или из раны в лобно-носовой области, обширная гематома лица; возможны эмфизема, проптоз с потерей зрения или без его нарушения и лобное пневмоэнцефалоцеле.

Клиническая картина может проявляться также симптомами сотрясения или ушиба головного мозга, одно- или двусторонним кровоизлиянием в глаз, которые указывают на возможный лобно-базальный перелом, иногда наблюдается массивное кровотечение из глотки, полости рта и носа. Носовая ликворея – достоверный признак разрыва твердой мозговой оболочки, однако разрыв последней может и не сопровождаться истечением ЦОК.

У 75% больных наблюдается аносмия и повреждение ЧН II, реже ЧН III—VI. Повреждения мягких тканей незначительные или отсутствуют у 20% больных. Иногда отмечаются симптомы повышения внутричерепного давления, связанные, например, с кровотечением, чрезмерным учащением или значительным урежением ЧСС, расширением и фиксацией зрачка на гомола-теральной стороне.

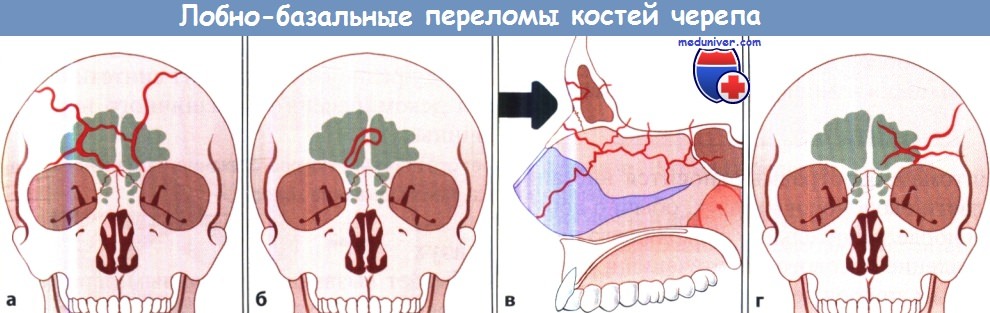

Лобно-базальные переломы:

а Высокий перелом (перелом Эшера I типа).

б Перелом средней части лобнобазальной области (перелом Эшера II типа).

в Глубокий перелом лобно-базальной области (перелом Эшера III типа).

г Латероорбитальный перелом (перелом Эшера IV типа).

б) Диагностика. Диагноз ставят на основании данных анамнеза, характера повреждения, результатов рентгенологического исследования в двух проекциях, рентгенографии околоносовых пазух в различных проекциях (в частности, затылочно-подбородочной, затылочно-лобной, аксиальной и аксиальной с переразгибанием в шейном отделе позвоночника), а также КТ.

Носовую ликворею подтверждают на основании определения концентрации β1 и β2-трансферрина в выделениях из носа и в крови. Если концентрация β2-трансферрина повышена только в носовом отделяемом, то проба считается положительной и диагноз является достоверным. Для уточнения локализации повреждения твердой мозговой оболочки проводят исследование с флуоресцеином натрия.

Хотя интратекальное введение этого препарата не разрешено, эффективность такого исследования в диагностике ликворного свища доказана на большом количестве больных, исчисляемом несколькими тысячами. Флуоресцеин натрия вводят путем поясничной пункции по меньшей мере за 10 мин до начала хирургического вмешательства на основании черепа. Важно, чтобы препарат был исключительно чистым; рекомендуемая доза составляет 1,5 мл 0,5% раствора.

Использование индикаторной полоски для определения концентрации глюкозы в носовом отделяемом, которая при носовой ликворее бывает повышенной, не является достоверным признаком присутствия в носовом отделяемом ЦСЖ.

Другим методом диагностики носовой ликвореи является изотопное исследование субдурального пространства.

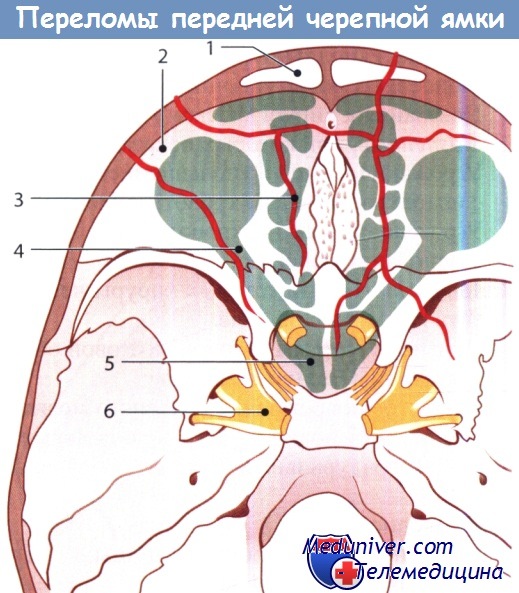

Типичные переломы переднего отдела черепной ямки:

1 – лобная пазуха; 2 – глазница; 3 – решетчатая кость;

4 – зрительный нерв; 5 – клиновидная пазуха; 6 – гассеров ганглий.

в) Лечение лобно-базальных переломов черепа. После стабилизации состояния больного на фоне противошоковой терапии приступают к первичной хирургической обработке раны передней черепной ямки и поврежденной околоносовой пазухи с иссечением нежизнеспособных тканей и закрытием дефекта твердой мозговой оболочки.

Операцию выполняют через околоносовые пазухи. Костные отломки стенок околоносовых пазух репонируют.

Показания к хирургическому вмешательству делят на три категории:

1. Жизненные, при которых показана незамедлительная операция:

• Угрожающее жизни повышение внутричерепного давления, связанное с интракраниальным кровотечением.

• Угрожающее жизни кровотечение в околоносовых пазухах, носоглотки и основании черепа.

2. Абсолютные, при которых хирургическое вмешательство следует выполнить как можно раньше:

• Признаки разрыва твердой мозговой оболочки, например носовая ликворея или пневмоэнцефалоцеле.

• Открытое повреждение головного мозга.

• Ранние или поздние интракраниальные осложнения, например менингит, экстрадуральный абсцесс, субдуральный абсцесс, абсцесс головного мозга.

• Инородное тело.

• Осложнения со стороны глазницы.

• Остеомиелит лобной кости.

• Вдавленный перелом и подозрение на повреждение твердой мозговой оболочки.

• Повреждение ЧН, требующее их декомпрессии.

• Проникающие ранения черепа.

3. Относительные, при которых хирургическое вмешательство можно выполнить в течение 1-2 нед.:

• Переломы лобной, решетчатой или клиновидной кости с повреждением одноименных пазух, при которых возможно повреждение твердой мозговой оболочки, но отчетливые признаки такого повреждения отсутствуют.

• Вдавленные переломы и переломы с явным смещением отломков с признаками повреждения твердой мозговой оболочки или без них.

• Повреждение околоносовых пазух и мягких тканей.

• Посттравматический синусит и мукопиоцеле.

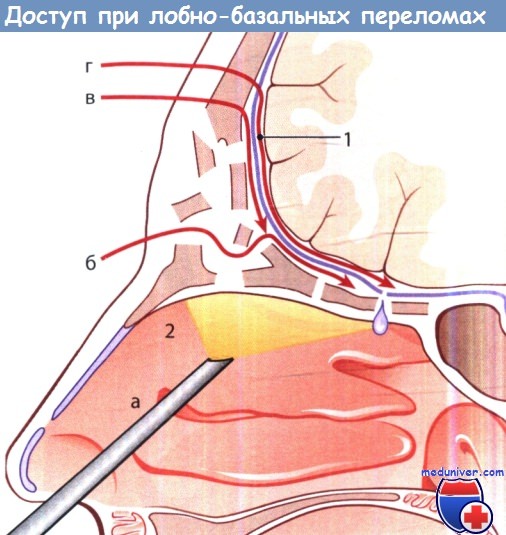

Лобно-базальные переломы: доступы к месту перелома:

а – эндоскопический эндоназальный; б – лобно-орбитальный; в – лобно-экстрадуральный;

г – лобно-интрадуральный; 1 – твердая мозговая оболочка; 2 – полость носа.

Цель операции состоит в широком доступе через поврежденную зону к твердой мозговой оболочке, удалении костных фрагментов и санации раны головного мозга в области основания черепа, после чего дефект твердой мозговой оболочки ушивают с использованием лоскута из фасции или апоневротического шлема, а рану дренируют через поврежденную околоносовую пазуху, используя методику типичной операции на околоносовых пазухах.

На рисунке ниже схематически показаны 4 типичных доступа:

1. Эндоскопический эндоназальный.

2. Лобно-орбитальный.

3. Лобно-экстрадуральный.

4. Лобно-интрадуральный.

Выбор доступа и последовательность этапов операции зависят от больного и совместного плана, составляемого нейрохирургом, ринологом и челюстно-лицевым хирургом с привлечением при необходимости глазного хирурга, а при повреждениях других частей тела – хирурга и травматолога.

д) Осложнения. К осложнениям относятся ликворный свищ, рецидивирующий менингит, ранний или поздний абсцесс головного мозга, остеомиелит костей свода черепа и образование мукоцеле и пиоцеле.

Повреждения нижней челюсти и ВНЧС. Лечением повреждений нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) занимается челюстно-лицевой хирург, в задачу которого входит также восстановление правильного прикуса.

К основным симптомам переломов нижней челюсти относятся отек в нижней части лица, патологическая подвижность или деформация нижней челюсти, нарушение прикуса, боль при движениях ею, надавливании или торзии, а также тризм.

Первая помощь при раздробленных переломах, особенно переломах подбородка с обширным повреждением мягких тканей, должна быть оказана безотлагательно. Хирургическое вмешательство выполняют под интубационным наркозом с ИВЛ через интубационную или трахеостомическую трубку, учитывая опасность обструкции дыхательных путей. Сильное кровотечение при необходимости останавливают давящей повязкой. Восстановление поврежденных мягких тканей и иссечение рубцов осуществляют, выполняя обычные пластические или реконструктивные операции.

– Также рекомендуем “Симптомы повреждения слезных органов”

Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

- Симптомы перелома верхней челюсти и его лечение

- Симптомы перелома глазницы и скуловой кости

- Симптомы перелома глазницы от удара и взрыва

- Симптомы баротравмы пазух носа и его лечение

- Симптомы лобно-базального перелома черепа и его лечение

- Симптомы повреждения слезных органов

- Симптомы расщелины лица, носа, губы, челюсти, неба

- Симптомы грыжи мозга – менингоэнцефалоцеле

- Симптомы атрезии ноздрей и хоан

- Принципы ринопластики при кривом носе и носе с горбинкой

Источник