Перелом костей черепа при родах

Во время рождения, двигаясь по родовым путями, каждый ребенок испытывает давление. Особенно достается черепу, ведь голова первой проходит в плотном родовом канале, подготавливая и расширяя его, чтобы легко проскользнуло нежное тело малыша. Это физиологический и естественный процесс, в который ребенок входит тогда, когда готов!

Однако, даже нормальные роды, все же являются стрессом для малыша – он отделяется от материнского лона, переходя на собственное легочное дыхание, попадая в новую незнакомую жизненную среду с другой температурой, с незнакомыми звуками и прикосновениями, испытывая физиологические трудности. Если разлука, как болезненное и пугающее переживание, подкрепляется вялой родовой деятельностью, это иногда оказывается «шоком» – ребенок слишком долго был зажат в родовых путях или вынужденно рожден Кесаревым сечением и испытал страх. В таких ситуациях говорят о травме рождения. Ее заподозрить можно по форме головы, выступающих, как валуны, черепных швах, по неспокойному и недостаточному сну, пугливости, ночным крикам и беспричинному плачу днем и др.

В акушерстве есть такое понятие, как патологические роды, когда что-то протекает не по природному сценарию, а у новорожденного часто возникают родовые травмы – смещение позвонков шеи, переломы ключицы, спастические параличи, кровоизлияния в мозг и др. В менее травмирующих ситуациях, при кислородном голодании мозга – дислалия, задержка речевого развития, затруднение обучаемости, гиперактивность, одержимость поведения, раздвоения личности и другие проблемы развития.

Рассмотрим процесс рождения: ребенок сжат, голова расположена вниз по родовому каналу, который слишком узкий и препятствует легкому продвижению, голова младенца сдавливается и вынуждена продвигаться с усилием через узкий канал. Роды могут длиться двадцать четыре часа и дольше. Все это время ребенок зажат!

Схема строения мембранозной части головного мозга

Обратим внимание на череп новорожденного ребенка: нетвердая костная структура (иначе не прошел бы через родовой канал), емкость для мозга, похожая на тонкий с перепонками воздушный шарик, который состоит из мембран и пластин мягкой неполной кости.

Интенсивное сжатие этой тонкой структуры в течение ряда часов (что имеет место в большинстве случаев родов) сдвигает кости черепа друг относительно друга и значительно изменяет форму головы. Кости сдвигаются в области черепных швов, наезжая друг на друга. Это физиологически и неминуемо; однако, если кости черепа остаются в таком состоянии или не полностью возобновляют свое нормальное анатомическое расположение, тогда нарушается формирование черепа и, конечно, задерживается развитие мозга.

Головка плода в плоскости выхода малого таза. В области ведущей точки родовая опухоль (гематома на голове)

Однако утешает, что естественные процессы адаптации и саморегуляции у человека достаточно мощны и после рождения структурная организация черепа быстро возвращается к норме, возобновляется его функция. Вместе с тем, такой запрограмированный процесс в ряде случаев срабатывает неполноценно. Это зависит, прежде всего, от особенностей этапов рождения. Например, после тяжелых с длительным течением родов или в результате использования щипцов, кости черепа ребенка сильно сжимаются, искажая его форму и провоцируя фиксацию асимметрий. Последние самостоятельно возобновиться уже не могут – вследствие возникают патологические изменения, описанные выше.

Если ограничение пластичности тканей черепа наблюдается в более легкой форме, то травма рождения может проявляться нарушениями формирования умственных способностей, снижением уровня здоровья или появлением склонности к аллергии, астме, мигрени, косоглазию, неадекватным поведенческим реакциям, расстройствам личности и др.

Сравнение форм детского черепа – нормального и деформированного вследствие родов

Кости черепа в нормальном здоровом состоянии должны двигаться свободно, иметь определенную амплитуду и направление. Их интенсивность ограничивается сформированными черепными швами. В силу анатомо-физиологических особенностей эти движения имеют наибольшую свободу у младенцев. С возрастом амплитуда их уменьшается, поскольку кости постепенно приобретают плотность, а черепные швы – ригидность.

Сдвинутыми могут быть все структурные элементы головы, как внешние, так и внутренние вплоть до кровоизлияний в мозг у новорожденных.

Ограниченную свободу движений в результате сжатий черепа могут иметь и черепные швы. Изменение движений в конкретном участке черепа влияет на развитие мозга и проявляется специфическими патологическими симптомами, соответственно локализации поражения. Вместе с тем, уменьшение или отсутствие подвижности в отдельной части черепа нарушает его функционирование в целом. Поэтому понятно почему в будущем нарушается рост и развитие ребенка.

Вот что бывает, если головка ребенка не так в таз войдет. В случаях затылочного предлежания, когда первой по родовым путям проходит затылочная часть (при этом затылок малыша повернут к животу мамы), головка вытягивается в направлении затылка, принимая так называемую долихоцефалическую форму. В зависимости от предлежания форма головы может принимать разные формы.

В более старшем возрасте последствия родовой травмы могут проявляться синдромом хронической усталости. Такие дети быстро устают, плохо прибавляют в массе тела или в росте, имеют признаки раздраженного кишечника, неадекватное поведение, нарушение памяти, частые и длительные неспецифические заболевания, головную боль, головокружение и некоторые другие малоприятные симптомы.

Движения костей черепа имеют свой ритм, который передается через позвоночник на другие органы и ткани. На существовании этого ритма построен метод краниосакральной терапии. Этот метод позволяет в целом ряде случаев без применения синтетических фармацевтических препаратов существенно улучшить качество жизни детей.

За рубежом присутствие краниосакрального терапевта при родах является нормальным и желаемым. В Украине метод начал свое развитие с 1999 года и поэтому еще мало известный даже акушер-гинекологам. Мировая практика подтверждает высокую эффективность метода и рекомендует его к применению уже с первых минут рождения, что позволит предотвратить целый ряд осложнений.

© 2016 – 2019, Вера Стриж. Все авторские права защищены.

Источник

Осложнения травмы головы у новорожденного ребенка: кефалогематома, переломы костей черепа

а) Внечерепное кровотечение. Внечерепное кровотечение может возникать между костью и периостом (кефалогематома), или между периостом и апоневрозом, покрывающим скальп (субгалеальное кровоизлияние) или над апоневрозом (родовая опухоль, caput succedaneum). Кефалогематома возникает при 1-2% спонтанных родов и чаще при родах с использованием щипцов и вакуум-экстракции (Govaert, 1993, Volpe, 2008).

Гематома ограничена зоной прикрепления периоста по периферии кости, обычно чешуей теменной, редко затылочной кости. На ощупь зона повреждения твердая и напряженная. Приподнятый периост пальпируется по краю кости и может напоминать костный дефект или вдавленный перелом. При редкой затылочной локализации гематома может внешне походить на энцефалоцеле. Рентгенологическое исследование черепа показывает подлежащий линейный перелом в 25% случаев (Volpe, 2008).

Повреждение спонтанно разрешается через несколько недель или месяцев. При последующей рентгенографии возможно появление псевдолакунарных очагов. Кефалогематомы не нужно пунктировать или эвакуировать, они исчезнут самопроизвольно, а любые манипуляции связаны с риском инфекции.

Субгалеальное кровоизлияние не ограничивается одной костью. Кровь может распространяться в пределах всего скальпа и даже спускаться в ткани шеи, лба и век. Это распространенное последствие вакуум-экстракции (Govaert et al., 1992с). К основным осложняющим факторам относятся недостаточность коагуляции, особенно нехватка витамина К и гемофилия.

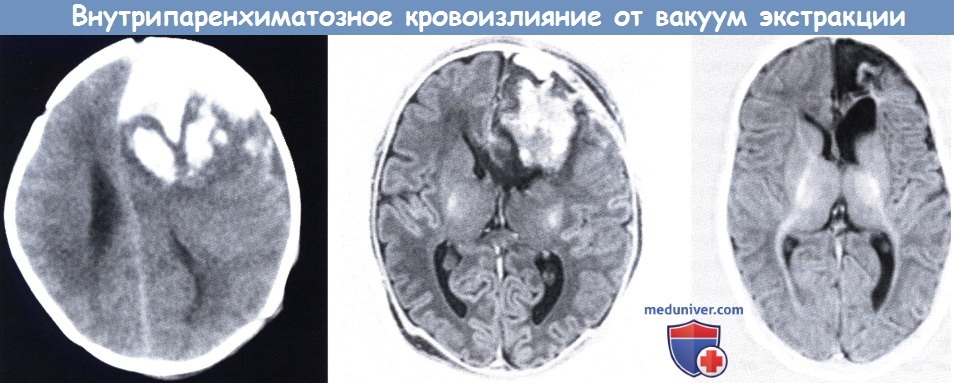

Доношенный новорожденный, с неосложненной вакуум-экстракцией в родах, (слева) КТ, первые сутки,

указывает на внутрипаренхиматозное кровоизлияние и субдуральную гематому со смещением срединных структур, (средний рисунок) МРТ (инверсия-восстановление),

конец первой недели после нейрохирургического вмешательства: все еще присутствуют крупное паренхиматозное кровоизлияние и незначительная асимметрия сигнала в заднем бедре внутренней капсулы (справа).

Повторное МРТ через три месяца указывает на дилатацию ex-vacuo и разрешение кровоизлияния. Имеется слабое замедление миелинизации переднего бедра внутренней капсулы.

Исход в течение 36 месяцев был благоприятным.

В случае возникновения повреждение склонно к росту в течение первых двух-трех дней, достигая значительных размеров с последствиями в виде острой анемии и гипербилирубинемии (Govaert et al., 1992с, Govaert, 1993). Субгалеальное кровоизлияние (также неверно называемое гигантской кефалогематомой) может создать представляющее угрозу жизни состояние с необходимостью экстренного переливания крови. Смертность в 12% была отмечена Kilani и Wetmore (2006).

Caput succedaneum не имеет патологического значения.

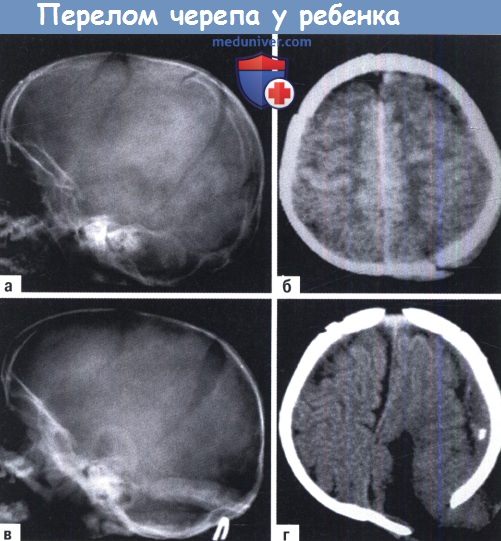

б) Переломы костей черепа. Линейные переломы костей черепа нередко встречаются у новорожденных детей. Из-за редкой связи с внутричерпными патологическими изменениями их значение ограничено, лечение не требуется. Вдавленные переломы костей черепа (так называемые «пинг-понг повреждения») обычно затрагивают теменные кости. При пальпации обнаруживают локальное вдавление, но неврологические осложнения редкие, даже если возникают.

Хирургическое вправление является классическим лечением. Растущий синдесмозный разрыв вызывается нарушением целостности соединительной ткани между отдельными костями черепа и эрозией кости при пульсации арахноидальной ткани (Govaert, 1993). Затылочный остеодиастаз с последовательным ушибом мозжечка в настоящее время встречается редко (Раре и Wigglesworth, 1979).

– Также рекомендуем “Повреждения спинного мозга у новорожденного ребенка”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 27.11.2018

Источник

Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детейПерелом черепа после черепно-мозговой травмы возникает чаще в детском возрасте, чем у взрослых из-за недостаточно прочных костей черепа и большего соотношения «голова/тело». Частота варьирует от 25 до 40% среди всех детей с черепно-мозговой травмой, и до 60% для группы только новорожденных и грудных детей. Линейные переломы являются наиболее распространенной формой, что составляет более 70% всех педиатрических переломов черепа. Они встречаются преимущественно у младенцев и маленьких детей. Вдавленные переломы чаще всего наблюдаются у детей старшего возраста (15—25% от общего числа). а) Растущие переломы черепа (посттравматические лептоменингеальные кисты). Растущие переломы черепа (РПЧ) — переломы черепа (как правило, линейные), которые имеют тенденцию расширяться с течением времени в результате эрозии кости и грыжи паутинной оболочки. Они представляют собой редкое явление и составляют менее 1% от всех переломов черепа и возникают, как правило, у детей младше трех лет. В самом деле, быстрое расширение мозга у маленьких детей способствует развитию РПЧ. Патогенез начинается с разрыва твердой мозговой оболочки под переломом с последующим расхождением и эрозией костного края из-за пульсации СМЖ. Если этот процесс не остановить, формируются подкожные лептоменингеальные кисты, а дальнейшее расширение дефекта черепа приводит к вторичной грыже ткани головного мозга на поздних этапах развития. РПЧ выглядит как пальпируемое, мягкое и пульсирующее образование под кожей головы на месте перелома, постепенно увеличивающееся в размере и становящееся очевидным в течение 3-6 месяцев после травмы головы. Обычно протекает бессимптомно, но может вызвать головную боль или даже оказывать масс-эффект или привести к неврологическому дефициту, например, гемипарезу и судорогам. Рентгенография черепа и КТ демонстрируют прогрессирующее расхождение и размывание краев перелома. КТ может также выявить выпячивание паутинной оболочки в отверстие кости и последующее смещение головного мозга. Лечение РПЧ заключается в хирургической коррекции. Ключевыми моментами операции являются широкий доступ к месту перелома и твердой мозговой оболочке; иссечение лептоменингеальных кист и глиальных рубцов; определение краев твердой мозговой оболочки, как правило, ушедших под кость; герметичное ушивание ТМО; адекватный остеосинтез. У детей старшего возраста реконструкция черепа может проводиться с помощью расщепленного костного лоскута противоположной стороны или соседних регионов. б) Перелом по типу «мячика для пинг-понга». Вдавленные переломы по типу «мячика для пинг-понга» (ПМП) наблюдаются исключительно у новорожденных и грудных детей из-за тонкости и пластичности их черепа, который может смещаться без разрыва костей. ПМП выглядят как ощутимые внутренние изгибы черепа с переменным диаметром и глубиной. Этот вид перелома часто диагностируется при простом осмотре кожи. Нейровизуализация необходима для подтверждения сдавления черепа, в основном без перелома костей, а также выявления возможных ушибов мозга или сопутствующих кровоизлияний. Обычно течение бессимптомное, если отсутствуют сопутствующие посттравматические повреждения. Хирургическое лечение необходимо, чтобы избежать возможного возникновения судорог и/или в косметических целях. Операция обычно состоит из короткого линейного разреза кожи и одного фрезевого отверстия, накладываемого рядом с вдавлением черепа. Через фрезевое отверстие заводится диссектор Пенфилда или элеватор, который используется как рычаг, чтобы вытолкнуть перелом обратно. Иногда, чтобы поднять перелом, может быть использован акушерский вакуумный экстрактор или экстрактор грудного молока. У новорожденных с ростом черепа мягкий ПМП может подняться самостоятельно. в) Затылочный остеодиастаз. Возникновение затылочного остеодиастаза зависит от процессов разделения чешуи и базальной части затылочной кости и, вторично, по механизму скручивания и сжатия черепа. Это состояние может привести к тенториальному разрыву с венозным кровотечением, формированием эпидуральной гематомы задней черепной ямки, компрессии мозжечка или ствола мозга. До внедрения КТ такого рода травматические повреждения обнаруживались только на аутопсии.

– Также рекомендуем “Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми” Оглавление темы “Черепно-мозговая травма (ЧМТ).”:

|

Источник

Перелом черепа у детей – это опаснейшее повреждение костей, которое более чем в 50 % случаев имеет страшные последствия в виде летального исхода и инвалидности. Травма сопровождается сильным болевым синдромом и нарушением мозговой деятельности. Родителям нужно быть внимательными и острожными с хрупким новорожденным малышом, чтобы сохранить его здоровье и не допустить такой беды.

Типичные причины переломов черепа у детей

Все виды перелома черепа у маленького ребенка вызваны механическим воздействием на кости головы. Грудничку достаточно удара небольшой силы, чтобы получить дефект и тяжкие последствия.

В повседневной жизни возникает множество возможностей и факторов, которые могут спровоцировать перелом:

- падение с высоты (кроватка, высокий стул, пеленальный стол, коляска);

- сильный удар по голове каким-либо твердым предметом или падение сверху тяжелого предмета;

- родовая травма, при которой кости черепа новорожденного сдавливаются тазовыми костями матери;

- автомобильная авария.

Классификация переломов

По видимым проявлениям переломы бывают открытыми и закрытыми. Открытый перелом сопровождается нарушением кожного покрова с появлением раны и излитием крови, а закрытый перелом может быть визуально не заметен в первые сутки после травмы и иметь сглаженные симптомы.

Череп состоит из нескольких костей – теменной, лобной затылочной и основания черепа, каждая из которых имеет свои особенности. По характеру нарушения целостности кости выделяют несколько видов перелома:

- Оскольчатый – сопровождается появлением мелких осколков раздробленной кости, которые проникают в мозг. В результате такого вида перелома может наступить смерть.

- Дырчатый или с пробоиной – небольшой кусок кости или предмет (пуля, тонкий железный штырь) при сильном ударе напрямую поражает головной мозг. Чаще всего таким образом травмируется теменной участок черепа. В 99% случаев заканчивается летальным исходом.

- Линейный – продольная тонкая трещина в костях черепа, сопровождающаяся повреждением сосудов. Наименее опасная травма для жизни ребенка, потому что при ней не страдают мозговые структуры. Последствия могут проявиться намного позднее в виде осложнений.

- Вдавленный – вогнутость частей кости внутрь с разрушением нервных окончаний и мозговой оболочки. Часто сопровождается ущемлением участка мозга.

Внешние признаки и симптомы

Видимые проявления и признаки перелома зависят от места его нахождения (теменной, затылочный, лобный, основания черепа), степени тяжести травмы и вида повреждения.

Существует несколько основных симптомов, проявляющихся в первые часы после перелома, на которые родителям нужно обратить внимание и при их наличии незамедлительно обратиться к специалистам:

- резкая боль, сопровождающаяся плачем или криком;

- тошнота и частые приступы рвоты;

- потеря сознания (полная или с частичными просветлениями, вплоть до ступора и комы), галлюцинации;

- появление гематомы, раны, отека;

- кровотечение из носа, уха, горла;

- нарушение чувствительности кожных покровов, паралич или парез конечностей;

- затруднение дыхания;

- нарушение координации и невозможность самостоятельного перемещения в пространстве.

Особенности перелома у грудных детей

Кости черепа у грудных детей и малышей до года более эластичные и менее хрупкие, чем у взрослых. При ударе кость может ощутимо вогнуться внутрь или сместиться, но не сломаться. Дети намного легче переносит момент травмы, крайне редко у них появляются гематомы и происходит потеря сознание, поэтому родители могут не обратить на травму внимания. Однако трещины, которые образуются в костях, становятся причинами развития эпилепсии и гидроцефалии во взрослой жизни и требуют обязательной диагностики.

Первая помощь

От правильности, быстроты и качества оказания первой помощи зависит дальнейшее состояние малыша, поэтому родителям необходимо знать о том, какого алгоритма действий придерживаться при травме головы у ребенка. Самое первое действие — вызов скорой помощи или обращение к нейрохирургу для определения степени тяжести перелома.

Ребенка необходимо уложить на твердую поверхность и исключить дальнейшее сотрясение или перемещение головы. К пораженному месту необходимо приложить холодный компресс, чтобы снять отек. В случае потери сознания малыша нужно уложить на бок, чтобы обезопасить его от захлебывания рвотными массами. Открытые кровоточащие раны нужно аккуратно закрыть повязкой из стерильного бинта, не оказывая никакого воздействия (нажимать, давить, тереть) на поврежденное место. Специалисты рекомендуют обеспечить доступ свежего воздуха и не давать никаких лекарственных средств до осмотра врача.

Диагностика и лечение

Для точного определения вида повреждения и правильного оказания помощи врач тщательно выясняет все обстоятельства и особенности получения травмы, опрашивая родителей, проверяет состояние мягких тканей, наличие рефлексов и чувствительности. После визуального осмотра он назначает набор исследований:

- люмбальный пункционный анализ мозга;

- эхоэнцефалографическое исследование состояния сосудов и смещения церебральных мозговых структур;

- обследование черепа рентгеном;

- томография (магниторезонансная, компьютерная);

- краниография;

- нейросонография через родничок (малышам полуторагодовалого возраста).

После получения результатов всех анализов врач ставит точный диагноз и назначает адекватное лечение. Малыш должен находиться в стационаре для минимизации случаев резкого ухудшения состояния и потери сознания. Травмы легкой степени тяжести не требуют хирургического вмешательства, а исправляются медикаментами и соблюдением состояния покоя. Врач назначает антибактериальные средства для профилактики попадания патогенных микроорганизмов в мозг, обезболивающие препараты.

Тяжелые травмы, такие как перелом с множеством осколков лобной кости, повреждение или сдавливание мозга, гнойные осложнения и носовая ликворея, требуют операции (трепанация черепа) и долгого реабилитационного периода. Восстановление у детей длится на протяжении 3-4 месяцев, пока не сформируется фиброзная ткань, заполняющая разломы и трещины. Эта ткань со временем окостеневает.

Возможные последствия и осложнения

Перелом черепа может иметь самые непредсказуемые последствия, которые трудно предвидеть, даже если была оказана высококвалифицированная помощь. С возрастом у ребенка формируются осложнения в виде эпилептических припадков, искривления позвоночника, частых головных болей, энцефалопатии, парезов, инсульта.

В зависимости от локализации перелома и степени нарушения процессов обмена между отделами мозга в дальнейшем может возникать ухудшение памяти, слуха и зрения, нарушения психоэмоционального состояния, снижение умственных способностей. Перелом основания черепа часто оканчивается смертью или проявляется тяжелыми последствиями: постоянным шумом в ушах, припадками и судорогами, расстройствами зрительного аппарата.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник