Перелом клеток решетчатого лабиринта степень тяжести

| barmen | 19.07.2019 – 07:30 Сообщение |

Маэстро форума Группа: СМЭ Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 6 309 | Уважаемые коллеги, нужен совет. По данным КТ у пострадавшего перелом костей носа и латеральных масс решетчатой кости. Повреждений горизонтальной пластинки (часть основания черепа) нет. В п. 6.1.2. Приказа 194н дословно звучит так: То есть, законодатель не дифференцирует “перелом решетчатой кости” по локализации. Вопрос: |

| griga | 19.07.2019 – 08:33 Сообщение |

Продвинутый участник Группа: СМЭ Регистрация: 10.02.2006 Пользователь №: 1 250 | Нет, не попадает. |

| kudablik | 19.07.2019 – 11:18 Сообщение |

Вновь прибывший Группа: Участники Регистрация: 16.07.2019 Пользователь №: 46 445 | Тяжкий вред это перелом горизонтальной пластинки или петушиного гребня, остальные части решетчатой кости средний вред |

| barmen | 19.07.2019 – 13:35 Сообщение |

Маэстро форума Группа: СМЭ Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 6 309 | Цитата(griga @ 19.07.2019 – 08:33) Нет, не попадает. Если так всё просто про свод и основание черепа, зачем тогда законодатель дополнительно информирует о тех костях, которые подпадают под “за исключением”, в том числе и нижнюю челюсть? Зачем эксперту гадать, взяли бы и в этот “за исключением” внесли бы те части решетчатой кости которые не образуют основание черепа? Или всё же происходит нарушение целостности кости , участвующей в формировании основания черепа? |

| Югросс | 19.07.2019 – 13:45 Сообщение |

Авторитетный участник Группа: СМЭ Регистрация: 1.03.2010 Пользователь №: 20 320 | В приказе кость не делят на ее составные части. Поэтому ее перелом – к тяжкому вреду. |

| Anton | 19.07.2019 – 14:09 Сообщение |

Мастер II Группа: СМЭ Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 30 279 | Сколько экспертов, столько мнений. |

| andron15111987 | 19.07.2019 – 17:02 Сообщение |

Знаток форума Группа: СМЭ Регистрация: 25.05.2013 Пользователь №: 36 796 | Латеральные массы судя по всему медиальные стенки глазниц. Поддерживаю, тяжкий только когда повреждена продырявленная пластинка. Я даже не представляю, как может быть повреждена продырявленная пластинка изолировано от остальных частей основания черепа. Сообщение отредактировал andron15111987 – 19.07.2019 – 17:03 |

| Радомир | 19.07.2019 – 21:25 Сообщение |

Мастер III Группа: Модераторы Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 11 273 | Латеральные массы решетчатой кости морфо-функционально – лицевой скелет. Мы же не оцениваем как тяжкий вред перелом передней стенки лобной пазухи или шиловидного отростка височной кости. |

| barmen | 20.07.2019 – 06:57 Сообщение |

Маэстро форума Группа: СМЭ Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 6 309 | Цитата(Радомир @ 19.07.2019 – 21:25) Латеральные массы решетчатой кости морфо-функционально – лицевой скелет. Мы же не оцениваем как тяжкий вред перелом передней стенки лобной пазухи или шиловидного отростка височной кости. Спасибо! Надеюсь в новых правилах (если они когда-нибудь будут) скорректируют этот ньюанс. |

| Югросс | 20.07.2019 – 08:49 Сообщение |

Авторитетный участник Группа: СМЭ Регистрация: 1.03.2010 Пользователь №: 20 320 | Косяков в 194-м много. Но он, к сожалению, ещё действующий. И п. 6.1.1. не делит решетчатую или височную кость на их анатомические части. |

| Intern | 20.07.2019 – 12:19 Сообщение |

Авторитетный участник Группа: СМЭ Регистрация: 8.05.2006 Пользователь №: 1 770 | К сожалению, мнения ученых в очередной раз разошлись. |

| Радомир | 20.07.2019 – 14:03 Сообщение |

Мастер III Группа: Модераторы Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 11 273 | Перелом свода и/или основания черепа, здравый экспертный смысл, основанный на знании анатомии и физиологии, умение донести его до участников процесса – достаточные основания для разумного установления степени тяжести вреда здоровью. Решетчатые лабиринты – анатомически лежат в зоне лицевого скелета (причем, топографически носовые кости, верхние челюсти, нижняя челюсть располагаются поближе к полости черепа), функционально – придаточные пазухи носа, никак не участвующие в формировании костных стенок полости черепа. Цитата Косяков в 194-м много. Но он, к сожалению, ещё действующий. И п. 6.1.1. не делит решетчатую или височную кость на их анатомические части. На то нам и дано образование, теория и практика медицины, собственный экспертный опыт. П.7.1. тоже действующий, но никто же всерьез не агитирует применять его исключительно исходя из срока листка нетрудоспособности (не был на больничном с переломом луча в типичном месте – п.9, ходил по врачам 22 дня со ссадиной на носу – п.7.1). В случае с п.7.1., по какой-то причине, обычно, хватает здравомыслия “противоречить” “формальному признаку НПА”, а с п.6.1.2. затруднительно поднять глаза на строчку вверх и прочитать смыслообразующее начало: “перелом свода … и (или) основания черепа…”. Решетчатый лабиринт – не на основании черепа расположен. Сообщение отредактировал Радомир – 20.07.2019 – 14:09 |

| griga | 22.07.2019 – 07:39 Сообщение |

Продвинутый участник Группа: СМЭ Регистрация: 10.02.2006 Пользователь №: 1 250 | Цитата Если так всё просто про свод и основание черепа, зачем тогда законодатель дополнительно информирует о тех костях, которые подпадают под “за исключением”, в том числе и нижнюю челюсть? Зачем эксперту гадать, взяли бы и в этот “за исключением” внесли бы те части решетчатой кости которые не образуют основание черепа? Или всё же происходит нарушение целостности кости, участвующей в формировании основания черепа? Ну вот такой косячный приказ, коих сейчас много. |

| Hohol | 23.07.2019 – 17:40 Сообщение |

Авторитетный участник Группа: СМЭ Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 10 209 | Цитата(Радомир @ 20.07.2019 – 21:03) Перелом свода и/или основания черепа, здравый экспертный смысл, основанный на знании анатомии и физиологии, умение донести его до участников процесса – достаточные основания для разумного установления степени тяжести вреда здоровью. Решетчатые лабиринты – анатомически лежат в зоне лицевого скелета (причем, топографически носовые кости, верхние челюсти, нижняя челюсть располагаются поближе к полости черепа), функционально – придаточные пазухи носа, никак не участвующие в формировании костных стенок полости черепа. давеча таким же образом пытался в судеб доказать что перелом костей носа с повреждением нижних ячеек решетчатой кости никоим образом не является тяжким вредом здоровью. |

| griga | 24.07.2019 – 08:31 Сообщение |

Продвинутый участник Группа: СМЭ Регистрация: 10.02.2006 Пользователь №: 1 250 | М-дя… |

© 2002-2017 Форум судебных медиков России

Копирование материалов сайта возможно при условии размещения активной ссылки на источник.

Источник

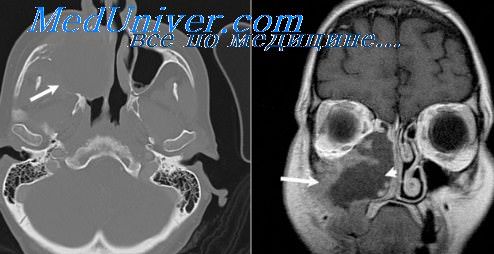

Признаки травмы решетчатого лабиринта. Огнестрельные ранения полости носаПереломы стенок решетчатого лабиринта трудно обнаружить непосредственно. О них можно судить по симптомам прохождения линии перелома через обе орбиты, а также по интенсивному затемнению решетчатых клеток, происходящему, как и в гайморовой пазухе, вследствие кровоизлияния в них. Только при грубых переломах, когда происходит отрыв лицевых костей от основания черепа, на снимке в лобно-носовой проекции удается обнаружить симптом нарушения непрерывности теневых линий внутренних стенок обеих орбит. Этот диагноз всегда подтверждается специальным (прицельным) боковым снимком, на котором можно видеть линию перелома, проходящую через основание носовых костей и решетчатый лабиринт. Повреждения стенок основных пазух могут происходить при тяжелых переломах основания черепа, большинство которых приводит к летальному исходу. При многоосевом рентгенологическом исследовании основных пазух можно обнаружить нарушение непрерывности контуров и резкое понижение пневматизации пазух вследствие кровоизлияния. В задачу рентгенолога при огнестрельных повреждениях полости носа и его придаточных пазух входит не только диагностика переломов образующих их костей, что осуществляется многоосевым исследованием, но и точное определение локализации инородных тел. имеющее большое значение при операции удаления последних. Хирург должен быть точно ориентирован в отношении топографо-анатомического расположения инородного тела и иметь представление о глубине его залегания внутри самой полости или вне ее. Если на обзорной рентгенограмме тень металлического инородного тела проецируется на полость носа или на одну из его придаточных пазух, это еще не означает, что оно находится внутри полости. Рентгенограмма придаточных пазух носа в подбородочно-носовой проекции, как указывалось выше, столь резко искажает топографо-анатомическое положение тени инородного тела, что ею можно руководствоваться только для грубой ориентировки. За этим снимком должны следовать два, а во многих случаях и три снимка: в прямой лобно-носовой, специальной для лицевого черепа боковой и аксиальной проекциях при перпендикулярных к пленке направлениях центрального луча. Эти три типичные проекции в большинстве случаев дают правильное представление о глубине залегания инородного тела и о его топографическом соотношении к важным анатомическим деталям черепа.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, металлические инородные тела чаще всего попадали в гайморову пазуху и решетчатый лабиринт, а иногда через последний проникали в основную пазуху. Мы наблюдали больного, получившего ранение небольшим осколком мины в область нижнего края правой орбиты. Рентгенологически удалось доказать, что осколок прошел наискось через весь решетчатый лабиринт на противоположную сторону и застрял в левой основной пазухе. Правый глаз при этом поврежден не был. Осколок находился в основной пазухе 7 лет, после чего самопроизвольно выделился при чихании. Большой интерес для хирурга-отоларинголога представляет рентгенодиагностика при инородных телах, проникших через пазухи или мягкие ткани черепа в суббазальную область его. Не только крупные осколки или пули, но и сравнительно мелкие осколки снарядов и мин, обладающие большой живой силой, могут проникать под основание черепа, пробивая на своем пути тонкие костные стенки полости носа и пазух или мягкие ткани головы. Проникшие в крылонебную ямку крупные осколки н пули, требовавшие удаления, находились в непосредственной близости от задней стенки гайморовой пазухи, о чем можно было точно судить по снимкам, снятым в боковой и аксиальной проекциях. Оперативное удаление таких инородных тел легко и успешно производилось через гайморову пазуху путем вскрытия передней и задней ее стенок. Крупные осколки могут длительно оставаться в полости носа, если они частично находятся в гайморовой пазухе. Мы наблюдали двух больных, у которых крупный осколок мины в течение многих лет оставался застрявшим во внутренней стенке гайморовой пазухи, выступая в полость носа примерно на одну треть. Эти соотношения удалось установить с помощью многоосевого рентгенологического исследования. В обоих случаях инородное тело в момент вскрытия гайморовой пазухи незаметно для больного проскочило в носоглотку и было обнаружено на следующий день при просвечивании в толстой кишке. При таком топографическом положении инородных тел следует перед операцией производить больному заднюю тампонаду носоглотки во избежание попадания инородного тела в дыхательные пути. В заключение следует подчеркнуть, то зпачение, которое может иметь метод томографии как в рентгенодиагностике травматических повреждений костей, образующих полость носа и его придаточные пазухи, так и в уточнении глубины залегания металлических инородных тел при огнестрельных ранениях. – Также рекомендуем “Рентгенодиагностика болезней уха. Рентгенография височной кости” Оглавление темы “Рентгенография полости носа и височной кости”: |

Источник

Оглавление темы “Хирургическая анатомия носа и околоносовых пазух.”:

Хирургическая анатомия решетчатых пазух – решетчатого лабиринтаИзучать строение придаточных пазух носа начал Гален во II веке нашей эры, хотя он в своих работах не дал им определенных названий. На протяжении веков околоносовым пазухам уделяли то больше, то меньше внимания, обычно тексты о них являлись частью более крупных работ. Упоминания заслуживают труды да Винчи о верхнечелюстных пазухах, а также труды Беренджарио де Карпи, впервые описавшего клиновидные пазухи (XVI и XVII век). В XVII и XVIII веках стали появляться работы, предметом изучения которых были сами пазухи. Но в большинстве случаев авторы приводили не точное и подробное описание анатомии, а теоретические размышления о назначении этих «пустых» мест внутри черепа. Они использовали анатомические наблюдения не сколько для систематической оценки структуры, сколько для подтверждения своих интерпретаций функций. В конце XIX века австрийский анатом Эмиль Цуккеркандль опубликовал работы, в которых содержались первые систематические и детальные описания анатомии и патологии придаточных пазух. В доантибиотиковую эру начала XX века исследования анатомии проводились для усовершенствования дренирования пораженных околоносовых пазух. Очень часто после проведенного лечения инфекционный процесс возобновлялся в той же самой пазухе, а порой распространялся и на другие. Этот процесс вторичного инфицирования объяснялся сложным взаимоотношением придаточных пазух друг с другом. Постепенно появлялось понимание того, что для проведения успешных операций необходимо знание эмбрионального развития. Затем технический прогресс привел к развитию микроскопических и эндоскопических наружных и эндоназальных доступов. Ренессанс в изучении анатомии и физиологии околоносовых пазух возник в связи с разработкой современных эндоскопов и компьютерной томографии.

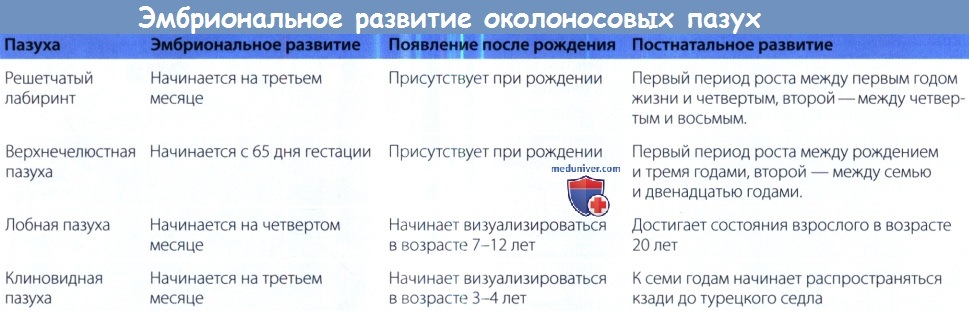

Решетчатый лабиринт, как и остальные придаточные пазухи, развиваются из зачаточной хрящевой обонятельной капсулы, а их пневматизация происходит путем прорастания эпителия в костные структуры черепа, образуя сложную сообщающуюся систему внутри полости носа. Эмбриональное развитие придаточных пазух начинается с инвагинации респираторного эпителия из обонятельной капсулы внутрь двух костных образований спланхнокраниума (верхнечелюстную и решетчатые кости). Как только происходит мезенхимная дифференцировка в области нижней носовой раковины, становятся более заметными выступы раковин и вырисовывается глубина углублений или борозд. Эмбриональные выступы являются предшественниками носовых раковин, в то время как борозды представляют собой начальный этап формирования нижнего и среднего носового ходов. К 63-70 дню внутриутробного развития формируются шесть основных борозд с соответствующими им выступами, которые носят название этмотурбиналей (т.е. раковин, происходящих из решетчатой кости). Количество этих складок и выступов на протяжении развития плода может быть различным. Например, от седьмого месяца развития до родов возможно существование от трех до пяти этмотурбиналей с соответствующим количеством ходов между ними, но после рождения из-за процессов слияния и облитерации остаются только две или три решетчатые раковины (средняя, верхняя и наивысшая). Основная первичная борозда расположена между первой и второй этмотурбиналями, иногда ее называют первой этмотурбинальной бороздой. Развитие ее крайне важно, т.к. из нисходящей ее части происходит решетчатая воронка, а из восходящей формируется лобный карман. Решетчатая воронка имеет важное анатомическое значение, посредством нее многие придаточные пазухи дренируются в полость носа. Лобный карман претерпевает дальнейшее развитие с образованием дополнительных борозд, названных Каспером вдавлениями. После врастания в них эпителия они превращаются в углубления, пневматизация одного из которых в лобную кость приводит к формированию лобной пазухи. При рождении решетчатый лабиринт состоит из переднего и заднего отделов. На обычных рентгенограммах он начинает отчетливо визуализироваться только после первого года жизни и только при наличии в нем воздухоносных клеток. К 4-8 годам лабиринт достигает размеров 18-24 мм в длину, 10-15 мм в высоту, 9-13 мм в ширину. В 12 лет он достигает размеров взрослого человека, в пубертате его пневматизация может распространяться за пределы решетчатой капсулы.

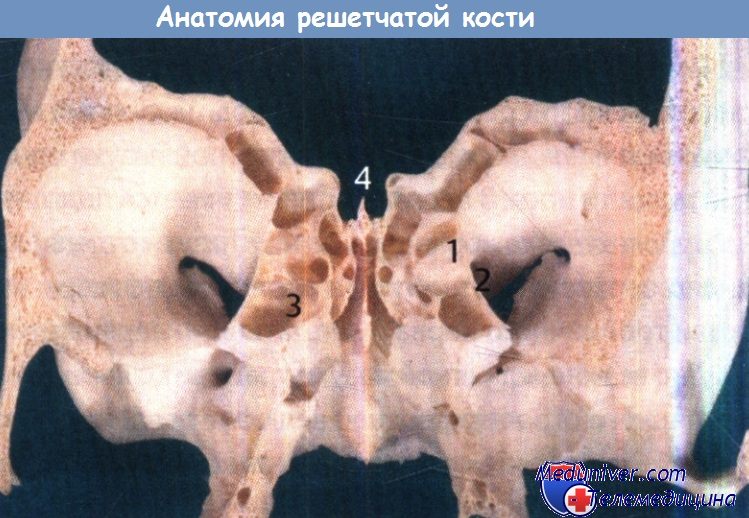

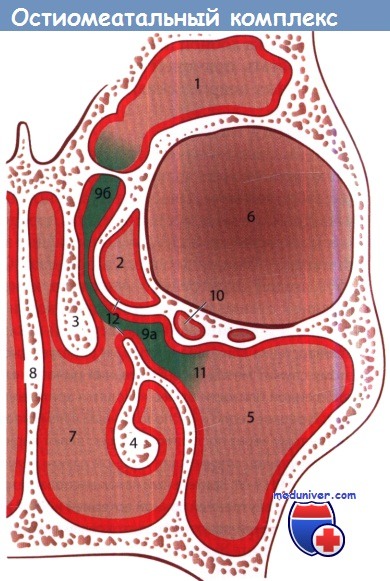

У взрослого человека решетчатый лабиринт представляет собой пирамиду, расположенную в поперечной плоскости, усеченная верхушка пирамиды расположена кпереди, а более широкое основание обращено кзади. Размер пазухи составляет 4-5 см в длину, 2,5 см в высоту, 0,5 см в ширину спереди, 1,5 см в ширину сзади. Из-за существования различных названий крыши решетчатого лабиринта, таких как решетчатые ямки или foveolae ethmoidalis, анатомическая терминология этой области стала достаточно запутанной. Латерально от решетчатой пластинки решетчатой кости, ее латеральной ламеллы и места крепления средней раковины находятся решетчатые клетки, сверху от которых находится лобная кость. Поскольку эти углубления или ямки (от латинского «foveolae ethmoidales ossis frontalis», решетчатые ямки лобной кости) представляют собой инвагинации в лобную кость, крыша решетчатого лабиринта частично образована лобной костью и решетчатыми ямками. Крыша лабиринта соединяется с латеральной ламеллой ситовидной пластинки. Длина и расположение латеральной ламеллы определяют глубину обонятельной ямки, от которой, в свою очередь, зависит риск повреждения основания черепа во время операции. Латеральной стенкой решетчатого лабиринта является бумажная пластинка, наиболее постоянный элемент решетчатой кости. Данные о размере и количестве клеток сильно варьируют от исследования к исследованию. Решетчатые клетки подразделятся на интрамуральные, т.е. расположенные в самой решетчатой кости, и экстрамуральные, расположенные вне ее. Передние решетчатые клетки также могут быть классифицированы по расположению их выводных соустий. Иногда ячейки одного происхождения могут распространяться на область других ячеек, поэтому некоторые авторы отдают предпочтение классификации по расположению соустий клеток. На латеральной стенке полости носа формируются места прикрепления костных структур, развивающихся из решетчатой кости (например, носовых раковин, крючковидного отростка), эти крепления берут свое начало от одной из основных пластинок или базальных ламелл. Латеральные места крепления этих пластинок оканчиваются слепо, медиальные же выходят за пределы лабиринта к полости носа. Первой, передней пластинкой является латеральная порция крючковидного отростка. Вторая называется передней пластинкой буллы, т.к. ее распространение в полость носа приводит к формированию решетчатого пузырька. Третья пластинка служит креплением средней носовой раковины, она является наиболее важной из всех, разделяя решетчатые клетки на передние и задние, первые из которых дренируются в средний носовой ход, последние — в верхний. Третья пластинка является преградой для распространения инфекции в задние решетчатые клетки, также она определяет границу передней этмоидэктомии. Четвертая пластика представляет собой крепление верхней раковины. Пятая пластинка присутствует только при наличии наивысшей раковины, располагаясь латерально от нее. Было предложено множество классификаций решетчатых клеток, из которых номенклатура Риттера наиболее точно отражает и их происхождение, и пути дренирования. По классификации Риттера, кпереди располагаются клетки лобного кармана (количество может варьировать, от 0 до 4), которые развиваются за счет распространения решетчатых ячеек в передневерхнем направлении, вызывая пневматизацию лобной кости. Из этих клеток может развиться сама лобная пазуха, лобная булла, пневматизация дна пазухи, а также супраорбитальные решетчатые клетки, развивающиеся за счет пневматизации стенок глазницы.

Отток от клеток решетчатой буллы осуществляется через полулунное отверстие, которое расположено выше, кзади и параллельно от полулунной расщелины, значительно большего образования, впервые описанного Цуккеркандлем. Полулунная расщелина расположена между решетчатым пузырьком сзади и крючковидным отростком, происходящим из первой этмотурбинали, спереди. Крючковидный отросток (uncinate process, от латинского uncus — крючок), имеющий серповидную форму, закрывает полулунную расщелину спереди и снизу. Он расположен в сагиттальной плоскости, начинаясь спереди и сверху, заканчиваясь кзади и снизу. Крючковидный отросток крепится к перпендикулярной пластинке небной кости и решетчатому гребню нижней носовой раковины. Спереди крючковидный отросток прикрепляется к латеральной стенке полости носа, это место носит название верхнечелюстной линии. Клетки решетчатого лабиринта, распространяющиеся в среднюю носовую раковину, называют конхальными. Пневматизация переднего конца средней носовой раковины определяется как concha bullosa и может вызывать изолированный этмоидит или блокировать средний носовой ход. Средняя носовая раковина, располагаясь медиальнее боковой стенки полости носа, нависает над решетчатой буллой, полулунной расщелиной и крючковидным отростком. Ее длина составляет 3,5-4 см. В некоторых случаях крючковидный отросток и полулунная расщелина расположены свободно, будучи неприкрытыми средней носовой раковиной. Передний конец средней раковины крепится к ситовидной пластинке решетчатой кости, а наклоненный на 15° кзади и книзу задний конец расположен на уровне клиновидно-небного отверстия или чуть ниже него. Задние решетчатые клетки, в количестве от одной до семи, распространяются в заднюю решетчатую капсулу, а также могут пневматизировать среднюю носовую раковину, клиновидную, небную и верхнечелюстную кости. Отток из задних решетчатых клеток осуществляется в верхний, и, в меньшей степени, наивысший носовой ходы. Из всех вариантов экстрамурального распространения задних решетчатых клеток наиболее значимой является пневматизация медиальной стенки канала зрительного нерва в пределах клиновидной пазухи. Эти клетки известны под разными названиями, в том числе как самые задние решетчатые клетки. В случае, если они располагаются выше или ниже от зрительного нерва, они носят название клеток Оноди. Это важно с клинической точки зрения, т.к. при их наличии зрительный нерв может быть покрыт лишь очень тонким слоем кости, что делает его крайне уязвимым при вскрытии передней стенки клиновидной пазухи. Передний решетчатый канал, в котором проходят одноименная артерия и нерв, может располагаться от 2 мм ниже до 4 мм выше ситовидной пластинки. Передняя решетчатая артерия, ветвь глазной артерии, проходит в переднюю черепную ямку через передний решетчатый канал, где затем спускается книзу в полость носа. Задний решетчатый канал обычно располагается на уровне 1,5 мм выше ситовидной пластинки (варьирует от 0 до 3,1 мм), и в нем, как и в канале передней решетчатой артерии, могут иметься дигесценции.

– Также рекомендуем “Хирургическая анатомия верхнечелюстной пазухи” |

Источник