Перелом кисти со смещением операция спицы

Рука – самый задействованный сегмент человеческого тела. Верхняя конечность имеет огромное количество функций. Соответственно, и травмируются руки гораздо чаще других частей тела. Потеря функциональности конечности очень негативно отражается на привычной жизни человека. Особенно справедливо это утверждение в случае травмирования кисти. Названный сегмент имеет сложное строение из множества мелких косточек.

Перелом кисти – типичное повреждение конечности, из-за которого нарушается целостность кости. Чаще всего травма осложняется смещением – патологическим состоянием, при котором отломки кости сдвигаются по отношению друг к другу.

Факторы возникновения травмы

Чаще всего причиной перелома кисти служит падение. Падая вперед или набок, человек инстинктивно вытягивает руки перед собой, чтобы предотвратить повреждение лица и головы. От чрезмерной нагрузки в таком случае страдают полулунная и ладьевидная кости. Смещение отломков возникает в подавляющем большинстве случаев.

Перелом от сильного удара также зачастую сопровождается сдвигом фрагментов костной ткани. Причиной служит сильное сокращение мышц, которое является ответной реакцией на возникшую острую боль.

Чрезмерное напряжение мышц во время силовых занятий приводит к нарушению целостности кости и отрыву мягких тканей. Травма, характерная для профессиональных спортсменов, классифицируется как отрывной тип перелома.

Названное повреждение чаще возникает у взрослых. Это обуславливается тем, что надкостница у ребенка гораздо эластичнее. Она сохраняет целостность при травмировании и удерживает отломки кости от смещения. У растущего организма кровоснабжение надкостницы имеет более интенсивный характер по сравнению со взрослым, следовательно, костная мозоль формируется быстрее.

Виды травмы

Перелом кисти со смещением в травматологии имеет несколько разновидностей в зависимости от того, какая кость повреждается:

- Падение на прямую руку в большинстве случаев заканчивается переломом ладьевидной кости.

- Нарушение целостности полулунной кости происходит вследствие того, что удар принимает согнутая кисть.

- Пястную кость повреждают реже всего, обычно с ней страдает большой палец, перелом которого также сопровождается смещением.

- Наименьший процент травм кисти заключается в переломе фаланг пальцев.

Травма любого элемента кисти может носить как открытый (с нарушением целостности мягких тканей), так и закрытый характер. Любое увечье может сопровождаться смещением костных отломков, которые способны заходить друг на друга или расходиться под воздействием силы мышц.

Симптоматическая картина перелома

Повреждение кисти сопровождается очевидными признаками:

- В первую очередь организм откликается на травму острой интенсивной болью, из-за которой пострадавший не может двигать кистью.

ВАЖНО! Не всегда боль локализуется в травмированном сегменте конечности. Она может охватывать всю руку. Мучительное ощущение усиливается, если надавливают на травмированный участок.

- Область травмы отекает, припухлость может распространиться на предплечье до локтевого сустава.

- Поврежденная кисть деформируется, изменение формы настолько очевидно, что неспециалист легко его определяет. Вколоченный перелом, при котором один осколок кости как бы входит в другой, приводит к изменению длины руки.

- В некоторых случаях внутреннее кровоизлияние приводит к посинению больной руки.

Первая помощь пострадавшему

Перелом в области кисти сопровождается отеком, который очень быстро увеличивается. По возможности травмированную руку следует освободить от украшений: браслеты и кольца начнут сдавливать опухшую область, что чревато развитием некроза.

Если травма носит закрытый характер, холод, приложенный к области перелома, поможет уменьшить кровотечение из поврежденных капилляров, чем снизит отечность.

ВАЖНО! При открытом переломе лед не прикладывают. Кровь из раны необходимо остановить с помощью давящей повязки.

При переломе кисти иммобилизация с помощью шин не применяется. Поврежденную руку достаточно подвесить на косынке через шею. Необходимо помнить, что любое неосторожное движение не только вызывает сильную боль, но и может спровоцировать смещение костных отломков.

Если болевой синдром выражен сильно, допустимо принять анальгезирующее средство.Далее пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в медицинское учреждение.

Обследование пострадавшего

Даже опытный травматолог не может при травме кисти поставить точный диагноз без инструментальных методов диагностики. Основные симптомы могут указывать также на вывих, растяжение или ушиб конечности.

Достоверную картину повреждения можно получить посредством рентгенографии. Снимки выполняются в трех проекциях. УЗИ предоставляет информацию о плотности костной ткани и возможном поражении ее остеопорозом. Сложные травмы целесообразно диагностировать с помощью КТ или МРТ. Последние дают возможность оценить степень повреждения мягких тканей в месте перелома.

Лечение травмы

При переломе кисти руки со смещением лечение назначается по результатам, полученным после инструментальных обследований.

В первую очередь травматолог восстанавливает изначальный вид поврежденной кости. Репозиция проводится с применением анестезии.

[blockquote_3]ВАЖНО! Закрытое восстановление формы кости возможно только при своевременном обращении за медицинской помощью. Если травма застарелая, в травматологии применяются оперативные формы лечения.[/blockquote_3]

Смещение при переломе пястной кости относится к повреждениям, которые легко поддаются закрытой репозиции. После манипуляции рука иммобилизуется наложением гипсовой повязки.

Зачастую применяется открытый способ совмещения костных отломков. Операция проводится под общим наркозом. Фрагменты кости фиксируются разного рода металлическими конструкциями. Метод скелетного вытяжения используется для лечения перелома кисти крайне редко.

В зависимости от тяжести травмы и регенеративных качеств костной ткани гипсовая повязка накладывается на срок от 20 до 100 дней. Самой длительной фиксации требуют переломы ладьевидной и полулунной костей.

На период иммобилизации пациенту назначается прием витаминных комплексов, стимулирующих восстановление костной ткани. Также рекомендуется придерживаться диеты, обогащенной коллагеном и кальцием. В рацион питания нужно включать зеленые овощи, блюда на основе желатина, морскую капусту и молочные продукты.

Возможные осложнения

Своевременное и грамотное лечение не всегда гарантирует благополучное восстановление травмированной кости. Длительная неподвижность загипсованной руки может повлечь атрофию мышц. Лучезапястные и ладьевидные кости в ряде случаев неверно срастаются, приходится их заново ломать и фиксировать в правильном положении. Иначе ограничивается подвижность лучезапястного сустава.

В месте перелома могут образовываться кисты, которые нарушают кровообращение и вызывают некроз кости. Подобное состояние требует длительного сложного лечения.

Восстановительный период

Перелом и последующий длительный период фиксации конечности приводят к нарушениям функционирования руки. Для восстановления первоначальной подвижности кисти требуется длительный период реабилитации, которая проводится под медицинским наблюдением.

Пациенту назначают физиотерапевтические процедуры с прогревающим эффектом, теплые ванночки. По возможности применяется грязелечение. Цель физиолечения заключается в восстановлении кровотока и лимфообращения в кисти.

Медицинский массаж направлен на снятие болевых ощущений в травмированной конечности и должен выполняться только специалистом. Процедуры выполняются с использованием болеутоляющих гелей или мазей.

Вернуть подвижность травмированной конечности можно с помощью лечебной физкультуры. Комплекс занятий разрабатывается для каждого пациента индивидуально и выполняется под руководством инструктора. Нагрузка на руку увеличивается постепенно.

Полезно выполнять различные упражнения для мелкой моторики:

- кисть полезно сгибать и разгибать, сжимать-разжимать кулак;

- вытянутые пальцы разводить в стороны и сводить вместе;

- крутить в ладони спичечный коробок, не помогая здоровой рукой;

- барабанить пальцами по плоской поверхности (имитация игры на клавишах);

- перебирать в руке мелкие предметы, перекатывать шарики;

- шнуровать обувь, застегивать крючки, пуговицы на одежде.

ВАЖНО! В восстановительный период сильные нагрузки на больную руку противопоказаны. При появлении болевых ощущений необходимо прекратить выполнение упражнений и обеспечить кисти покой.

На этапе реабилитации пагубное воздействие на конечность могут оказать низкие температуры. Необходимо избегать переохлаждения руки. В противном случае возникает риск развития артрита.

Перелом кисти, осложненный смещением, – это серьезная травма, чреватая неприятными последствиями и требующая длительного серьезного лечения. Своевременное обращение за медицинской помощью и следование всем рекомендациям врача помогает существенно снизить риск развития осложнений. Не рекомендуется пренебрегать реабилитационными мероприятиями. На полное восстановление функциональности травмированной кисти может потребоваться до полугода.

Самолечение и длительное оставление травмы без внимания могут привести к серьезному нарушению двигательных возможностей конечности.

Источник

Техника операции остеосинтеза спицей дистального перелома лучевой кости

а) Показания для операции остеосинтеза спицами дистального перелома лучевой кости:

– Плановые: разгибательный перелом с дорсальным раздроблением и нестабильные одно – и двухфрагментные переломы, поддающиеся закрытой репозиции.

– Противопоказания: оскольчатые переломы, открытые переломы с повреждением мягких тканей, сгибательные переломы.

– Альтернативные операции: внешняя фиксация, фиксация пластиной, трансплантат из губчатой кости.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: анатомическая репозиция путем тяги и противотяги в вертикальном направлении.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Повреждение сосудов и нервов

– Инфекция

– Смещение

– Рефлекторная симпатическая дистрофия

– Сниженная амплитуда движений

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Местное обезболивание (+ анестетик в гематому).

д) Положение пациента. Лежа на спине, подлокотник, электронно-оптический усилитель изображения.

е) Оперативный доступ. Над шиловидным отростком лучевой кости.

ж) Этапы операции:

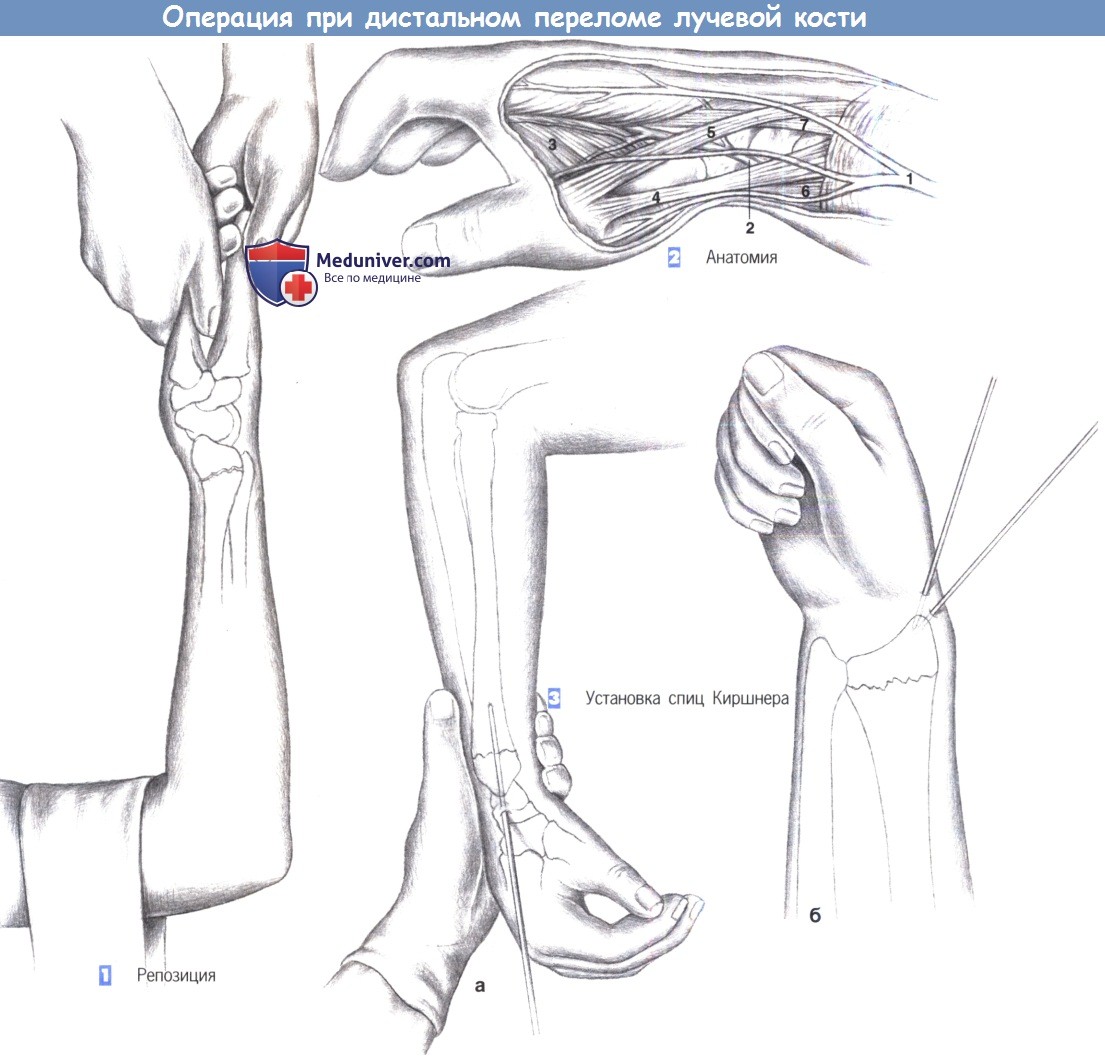

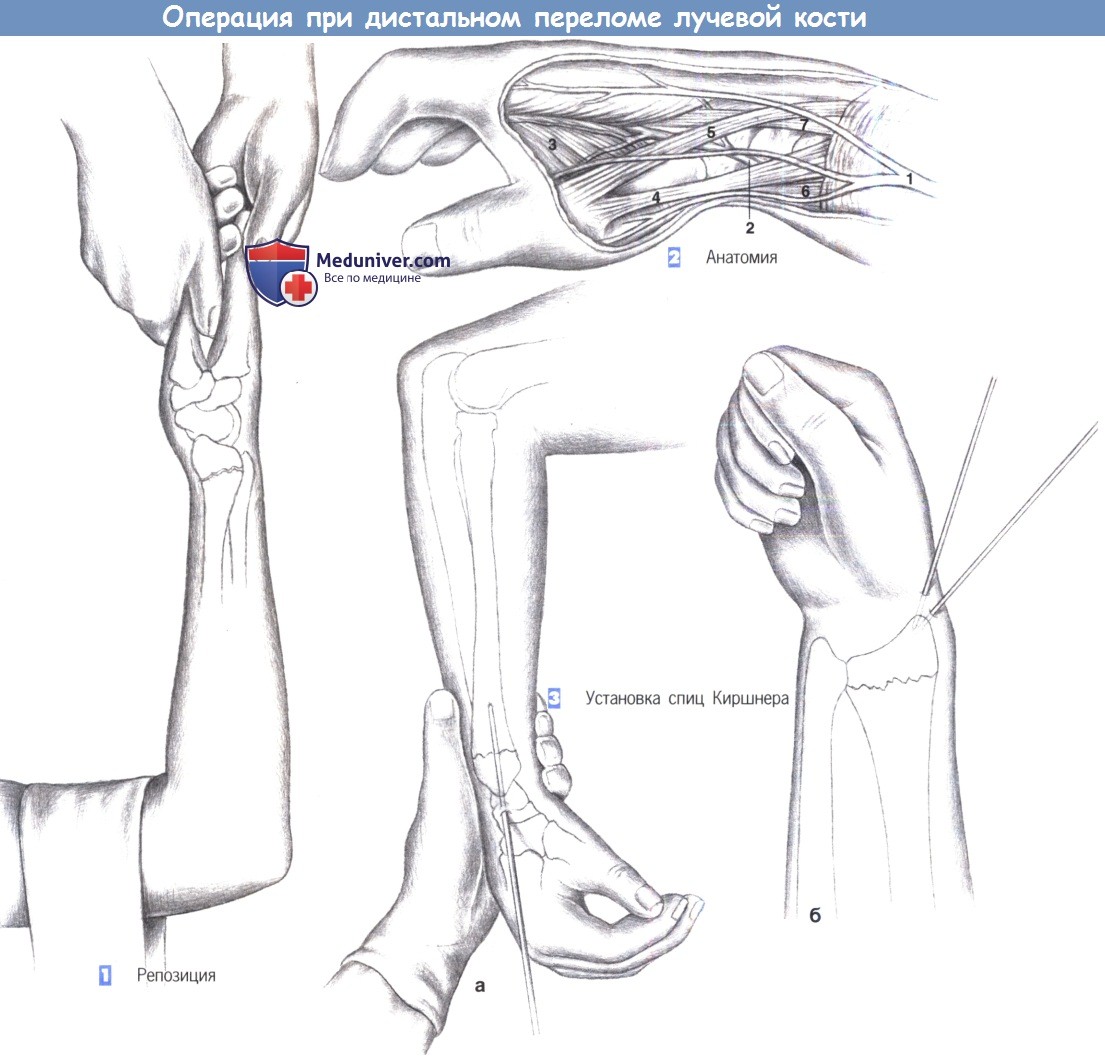

– Репозиция

– Анатомия

– Установка спиц Киршнера

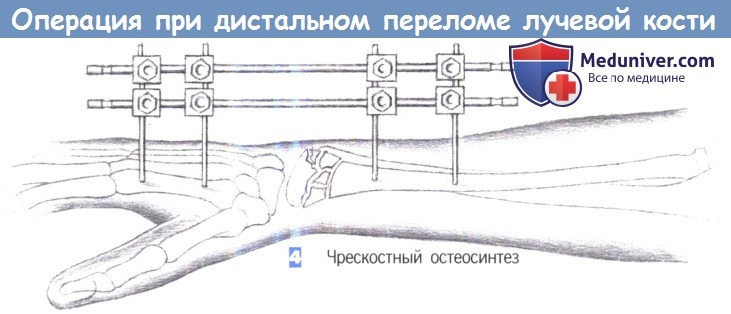

– Чрескостный остеосинтез

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Критерии неустойчивости дистальных переломов лучевой кости: раздробление метафиза, смещение в лучелоктевом соединении, вывих локтевой кости, перелом дистального отдела лучевой кости.

– Предупреждение: избегайте интенсивных и повторных репозиционных действий: рефлекторная симпатическая дистрофия (синдром Зудека).

и) Меры при специфических осложнениях. Утрата репозиции после фиксации спицами Киршнера: внешний фиксатор или фиксация пластиной.

к) Послеоперационный уход после операции остеосинтеза спицами дистального перелома лучевой кости:

– Медицинский уход: иммобилизация в гипсовой повязке ниже локтя. Рентгенография сразу после операции и через 2 и 4 недели. Удаление спиц Киршнера через 5-6 недель.

– Физиотерапия: предлагается после удаления спиц Киршнера.

– Период нетрудоспособности: 3-6 недель, в зависимости от рода деятельности и стороны повреждения.

л) Этапы и техника операции остеосинтеза спицами дистального перелома лучевой кости:

1. Репозиция

2. Анатомия

3. Установка спиц Киршнера

4. Чрескостный остеосинтез

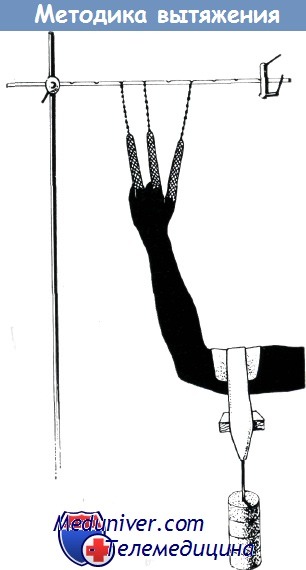

1. Репозиция. Репозиция достигается обычным образом путем продольного вытяжения за большой палец. Противотяга обеспечивается жестко фиксируемой вокруг плеча петлей. Репозиция может быть проведена под обезболиванием после введения анестетика в гематому.

Если перелом имеет переразгибание, то в качестве точки опоры для ладони должна использоваться рука ассистента или твердый край стола. Чтобы восстановить поверхность сустава, запястье должно быть сильно согнуто. Локтевой наклон поверхности лучевого сустава обеспечивается сильным вытяжением за большой палец. После правильного вправления перелома, подтвержденного рентгенологически, можно выполнить фиксацию спицами Киршнера.

2. Анатомия. Чтобы избежать повреждения сухожилий и сосудов, важно знать анатомию дорсальной поверхности предплечья. Необходимо предотвратить повреждение длинного разгибателя пальцев и лучевого сгибателя запястья. Между ними лежит легко пальпируемый шиловидный отросток лучевой кости.

1 – поверхностная ветвь лучевого нерва; 2 – лучевая артерия; 3 – приводящая мышца большого пальца кисти; 4 – короткий разгибатель пальцев; 5 – длинный разгибатель пальцев; 6 – лучевой сгибатель запястья; 7 -длинный лучевой разгибатель запястья.

3. Установка спиц Киршнера. Немного дистальнее хорошо пальпируемого шиловидного отростка лучевой кости выполняется разрез кожи, и под рентгенологическим контролем проводится 2-мм спица Киршнера (а). Спицы Киршнера вводятся чрескожно от лучевого шиловидного отростка косо в локтевом и проксимальном направлении, пока они не пройдут через обращенный в локтевую сторону кортикальный слой лучевой кости.

Спицы Киршнера просверливаются под острым углом друг к другу (б). Они должны пересечь место перелома перпендикулярно, в переднезадней проекции, и твердо зафиксировать обращенный в локтевую сторону кортикальный слой лучевой кости. После обрезания концов спиц Киршнера они погружаются в толщу тканей и перелом дополнительно иммобилизируется дорсальной гипсовой лонгетой. Кожные швы требуются только тогда, когда был выполнен длинный разрез.

4. Чрескостный остеосинтез. При мелкооскольчатых переломах дистальной части лучевой кости часто невозможно вылечить перелом непосредственно открытой репозицией и внутренней фиксацией. В этой ситуации лучше иммобилизировать лучевую кость, используя внешний чрескостный фиксатор.

С этой целью в проксимальную часть лучевой кости и во вторую пястную кость вворачивается по два винта Шанца. Затем дистальная часть лучевой кости может быть фиксирована плоским или V-образным фиксатором.

Видео урок нормальной анатомии лучевой кости

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь

– Также рекомендуем “Этапы и техника удаления ладонного апоневроза по Дюпюитрену (фасциоэктомии)”

Оглавление темы “Техника операций”:

- Техника операции при чрез- и надмыщелковом переломе плечевой кости

- Этапы и техника операции при переломе локтевого отростка локтевой кости

- Этапы и техника операции при переломе диафиза лучевой кости

- Этапы и техника операции остеосинтеза пластиной при дистальном переломе лучевой кости

- Этапы и техника операции остеосинтеза спицей дистального перелома лучевой кости

- Этапы и техника удаления ладонного апоневроза по Дюпюитрену (фасциоэктомии)

- Этапы и техника восстановления сухожилия сгибателей кисти

- Этапы и техника восстановления сухожилия разгибателей кисти

- Этапы и техника декомпрессии запястного канала при туннельном синдроме

- Этапы и техника наружной фиксации таза

Источник

Лечение закрытых переломов пястных костей

Пястные кости располагаются не в одной плоскости, а образуют свод кисти. Свод запястья переходит в свод, образованный пястными костями.

Этот полукруг дополняется до полного круга большим пальцем, и таким образом кончики пальцев соприкасаются в одной точке. Если свод кисти, вследствие повреждения костей или мышц, уплощается, то образуется травматическая плоская кисть.

При переломе пястных костей отломки смещаются с образованием угла, открытого к ладони. Межкостные и червеобразные мышцы оказывают действие на апоневроз разгибателей пальцев и головки костей, смещая их в сторону ладони. Действие сгибателей аналогично.

Переломы шейки пястных костей встречаются довольно часто. Если смещение головки является незначительным, то на кисть следует наложить гипсовую перчатку с шиной для фиксации соответствующего пальца. Однако любое значительное смещение головки нуждается в репозиции, которая наиболее просто выполняется по способу Яхса, то есть на согнутый в пястно-фаланговом суставе палец соответственно направлению продольной оси основной фаланги оказывается давление в дорзальном направлении.

После репозиции пястнофаланговый сустав иммобилизуется по описанному выше способу — на три недели. При переломе шейки пястной кости иногда требуется фиксация при помощи спицы Киршнера (Буннелл) по показаниям и способам, описанным выше в связи с оперативным лечением переломов диафизов. Как правило, при переломах диафиза пястных костей имеется значительное смещение отломков.

При прямом действии силы обычно возникают поперечные переломы диафизов пястных костей, косые переломы являются результатом действия непрямой травмы. Смещение отломков приводит к следующим деформациям:

а) образование угла, открытого к ладони, вследствие напряжения мышц. Собственные мышцы кисти и сгибателя ее оттягивают дистальныи отломок в волярную сторону, таким образом головка пястной кости отклоняется к ладони;

б) пястная кость укорачивается и дистальная межпястная дуга уплощается;

в) гиперэкстензия в пястнофаланговом суставе вследствие действия сухожилий разгибателей;

г) гиперфлексия в межфаланговых суставах, вызванная смещением межкостных мышц. Эти мышцы ввиду укорочения пястных костей больше не способны выполнять функцию разгибания.

Следствием неправильно сросшихся переломов пястных костей является уменьшение силы кисти, что объясняется изменением динамики пальцев и уплощением свода, образованного пястными костями.

Прогноз этих переломов является удовлетворительным только в случаях удачной репозиции. В противном случае часто имеется торсия или укорочение пальцев, сращение сухожилий и контрактура суставов пальцев.

С точки зрения лечения переломы диафиза пястных костей Фюши разделяет на переломы: без смещения и со смещением.

а) При наличии переломов без смещения достаточным является наложение шины или гипсовой повязки, моделированных соответственно положению кисти в умеренном тыльном сгибании. Шина накладывается до дистальной ладонной борозды, чтобы не мешать свободному движению основных суставов. Гипсовая повязка снимается через три недели и в течение последующих двух недель кисть фиксируется при помощи алюминиевой полутрубки.

б) Переломы со смещением отломков. При лечении переломов со смещением под углом или с торзионным смещением следует применять наиболее простой способ лечения, который обеспечивает достаточную фиксацию перелома и не приводит к посттравматическим нарушениям кровообращения.

Способы лечения могут быть: консервативные и оперативные.

а) Консервативный способ Бёлера, предложенный им в 1917 году и видоизмененный Буннеллом.

При отсутствии бокового смещения отломков кисти придается положение тыльного сгибания так, чтобы при этом разгибатели ее расслаблялись. На проксимальный фрагмент следует оказать давление в дорзо-волярном направлении, одновременно с этим на головку пястной кости — давление противоположного направления.

Если смещение отломков приводит к укорочению поврежденного отдела кисти, то сначала следует вытяжение пальца соответственно направлению продольной его оси, а затем производится исправление смещения по описанному выше способу. Для такого кратковременного вытяжения (не более 145 минут) с репозицией и последующего наложения гипсовой повязки успешно может быть применен аппарат, показанный на рисунке, — «гильза для вытяжения пальцев».

Стандартная алюминиево-гипсовая повязка Изелена для иммобилизации одного или нескольких поврежденных пальцев.

Первоначально шине придается требуемая форма: нижний конец ее должен соответствовать функциональному положению суставов пальца, верхнему концу придается форма крючка.

Предплечье и тыл кисти покрываются одним слоем трикотажной ткани, затем накладывается гипсовая повязка так, чтобы кисть находилась в требуемом положении.

Гипсовая повязка накладывается от пястнофаланго-вых суставов до верхней трети предплечья. Головки пястных костей и большой палец должны быть оставлены свободными.

Моделированная по требуемому размеру алюминиевая шина накладывается поверх гипсовой повязки и фиксируется несколькими ходами гипсового бинта в двух местах: у верхнего крючка и на ладони. После высыхания гипсовой повязки форма алюминиевой шины может быть изменена соответственно требованиям.

При сгибании пальцев нельзя забывать о том, что кончики их должны быть направлены к ладьевидной кости. Большому пальцу придается положение противопоставления. Неповрежденные фаланги пальцев фиксируются на шине полосками липкого пластыря

(по схеме Изелена)

После вправления смещенных отломков кисть в положении тыльного сгибания фиксируется гипсовой перчаткой. Гипсовая перчатка дополняется изогнутой проволочной или гипсовой шиной для пальца.

Суставам пальцев придается положение сгибания: пястнофаланговому до 20—45°, среднему суставу пальца до 90°, а дистальному — до 15°. Если сгибание в пястнофаланговом суставе больше чем 45°, то дистальный отломок смещается в дорзальном направлении, а если оно меньше 20°, то создаются условия для образования неподвижности пальца в выпрямленном положении. На шине палец фиксируется липким пластырем.

Постоянное вытяжение, по мнению Фюши, следует применять только при лечении оскольчатых переломов. Этот способ имеет свои недостатки. Известно, что при этом продолжительность консолидации отломков может быть длительной, иногда наступает вторичное смещение отломков, возникают псевдоартрозы, анкилозы, трофические расстройства и присоединяется инфекция.

Как правило, липкопластырное вытяжение является достаточным, но для фиксации липкого пластыря следует добавить мастизол. Даже рыхлая циркулярная повязка может привести к нарушению кровообращения пальца. В случае применения скелетного вытяжения Фюши предлагает проводить спицу Киршнера через головку первой фаланги и к спице присоединять специальную дугу для скелетного вытяжения.

Иммобилизация продолжается не более трех недель, причем нельзя упустить из виду, что за этот срок сгибательная ось пальца должна быть направлена к бугорку ладьевидной кости.

Продолжительное вытяжение пальцев не имеет особых преимуществ, поэтому показания к его применению суживаются. В связи с этим Вербен пишет следующее: «Как правило, вытяжение с прошиванием мякоти пальца можно и не применять и палец фиксировать просто па шине. Однако следует стремиться к избежанию ротации отломков по оси. Это достигается тем, что кончики II и III пальцев направляются к бугорку ладьевидной, а IV и V пальцев — к полулунной кости».

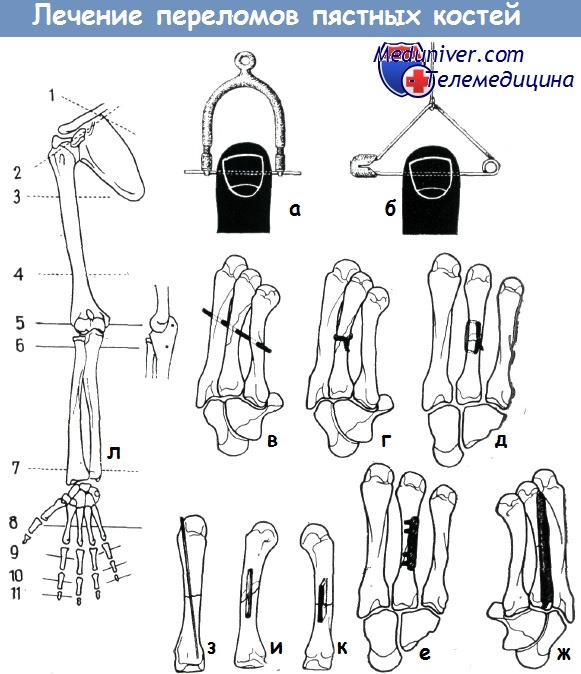

а-б – дуга для чрезмягкотного вытяжения Дюпюи—Фюши (а), простой способ Буннелла — вытяжение за мякоть пальца с помощью булавки (б)

в-ж Способы фиксации отломков при оперативном лечении переломов пястных костей

л – типичные (сплошная линия) и атипичные места (прерывистая линия) на верхней конечности для введения спицы при вытяжении:

1. Ключица,

2. акромиальный отросток,

3. верхняя треть плеча,

4. нижняя треть плеча,

5. локтевой отросток,

6. проксимальный отдел локтевой кости,

7. дистальный отдел лучевой кости,

8. диафизы II—IV пястных костей,

9—10. основные и средние фаланги,

11. концевые фаланги

(по схеме Wachsmuth, Die Operat an den Extr. Spinger)

Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Закрытые переломы пястных костей, как правило, восстанавливаются хорошо при применении консервативных способов лечения, особенно если не стремиться к анатомическому совершенству. Стремление любой ценой достичь последнего может привести к развитию псевдоартроза или анкилоза.

По мнению Фюши, консервативное лечение, имеющее все преимущества, следует предпочитать оперативному способу; хотя и при первом могут иметь место незначительные укорочения и отклонения пальцев в сторону, но они не нарушают функцию кисти. В то же время оперативное вправление отломков или насильственное вытяжение чреваты опасностью для функции кисти в целом. К оперативному способу лечения следует прибегать только при наличии невправляемых, неудовлетворительно репонированных переломов, значительных укорочений или дефектов кости, когда при других способах нельзя рассчитывать на восстановление функции кисти.

Операция производится при обескровливании. Доступ с дорзальной поверхности. После рассечения поверхностного дорзального апоневроза сухожилия общих разгибателей отводятся в сторону. Межкостные мышцы отделяются от места прикрепления, затем снимается периост и освобождается диафиз пястной кости. Если достигается устойчивая репозиция, то остеосинтез становится излишним. Однако если есть сомнение в возможности удержания отломков, то следует прибегать к остеосинтезу. Фюши предлагает следующие способы остеосинтеза.

Чрезкостная (трансосальная) фиксация. Она удобна для иммобилизации костных переломов. Отломки удерживаются в требуемом положении введением одной или нескольких спиц Киршнера (поперечная «a distance»—фиксация). При данном способе фиксации сломанная пястная кость удерживается спицами, проведенными через соседнюю пястную кость.

Концы спиц скусываются подкожно для предупреждения инфицирования глубоких слоев тканей через раневой канал. После срастания отломков спицы удаляются. При этсм способе применение любой дополнительной фиксации излишне. Выполнение легких движений допускается уже на второй неделе. При наличии перелома всех четырех пястных костей необходимо по крайней мере вторую и четвертую кости фиксировать отдельно, образуя таким образом как бы рамку для остальных двух костей.

Метод связывания костных отломков проволокой при косых переломах рекомендован Буннеллом и Бёлером. Проволока обводится вокруг кости специальным инструментом, имеющим соответствующую кривизну. Метод связывания отломков имеет свои недостатки.

Фиксация при помощи металлической пластинки и винта Шерманна, по нашему опыту, препятствует сращению отломков. Берентеи доказал, что наличие пластинки является особенно неблагоприятным при резорбции, наступающей на линии перелома.

Эндомедулярная фиксация при помощи толстой спицы. Этот простой способ следует применять с некоторой осторожностью, так как он может сопровождаться вторичным смещением отломков и образованием псевдартрсзов. Спицу, как предлагают Кемпбелл и Раш, сначала следует ввести в проксимальный отломок кости, перфорируя при этом основание пястной кости. Затем, репонируя отломки, спицу вводят в дистальный отломок кости, при этом следует щадить от повреждения пястнофаланговый сустав.

Упрощая этот способ, Марино-Цукко вводил спицу ретроградно через дистальный отломок кости. Спица вводится с радиальной стороны головки пястной кости. При проведении спицы в проксимальный отломок пястнофаланговый сустав следует держать в состоянии наибольшего сгибания. При этом не повреждаются сухожилия разгибателей, кроме того, допускается раннее движение пальцев. Удаление спиц, введенных по способу Марина-Цукко, не представляет трудностей.

Лечение перелома пястной кости со значительным смещением при помощи внутрикостного штифтования без нарушения при этом функции остальных пальцев

Эндомедуллярное штифтование при помощи костного штифта. В костномозговой канал отломков кости вводится небольшой костный «гвоздь», взятый из верхнего конца локтевой кости. Этот способ рекомендован Кемпбеллом и Делтпала для того, чтобы способствовать сращению перелома без применения инородного материала.

Соединение отломков костным клином по диаметру, равному диаметру сломанной кости. Метод рекомендован Буннеллом для предупреждения торсии отломков. Костный клин берется из отростка локтевой кости той же конечности. Уатсон, Джонс и Пульвертафт также рекомендуют этот метод, который является чрезвычайно сложным.

Фюши из 159 случаев перелома диафиза пястных костей в 28 применил оперативную репозицию. Оценка результатов подтверждала превосходство консервативного способа лечения по Бёлеру. Чрезпальцевое вытяжение не приводило к хорошим результатам, так как в значительном числе случаев имели место остаточные явления в виде смещений под углом, псевдоартроза и перекрещивания пальцев.

При трудно вправляемых переломах Фюши рекомендует для фиксации отломков обвязывание кости проволокой. Особенно мало удовлетворительные результаты получены автором при эндомедуллярном штифтовании, при котором часто наблюдались атрофия костей типа Зудека и развитие неподвижности в пястнофаланговых суставах (в четырех случаях). Мой личный опыт основан на лечении перелома пястных костей у 12 больных, фиксация проводилась при помощи спицы Киршнера. Осложнения нами не наблюдались. Поэтому ошибочно предполагать, что пястно-фаланговый сустав реагирует на остеосинтез подобного типа хуже других.

Вероятнее всего, что неудачное расположение конца гвоздя или же слишком продолжительное оставление его внутри кости способствуют наступлению патологических реакций.

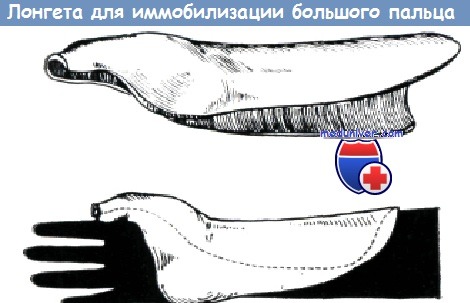

Гипсовая лонгета И. Волина без подкладки для иммобилизации большого пальца, укрепляется простым бинтом

Переломы основания пястных костей не представляют трудностей для лечения. Иммобилизация дорзальной шиной, доходящей до уровня головок пястных костей, в течение трех недель вполне достаточна для срастания отломков.

Перелом пястной кости большого пальца, принимая во внимание его чрезвычайно важную функцию, составляет отдельную главу. Внесуставные переломы шейки, диафиза и основания, как правило, нуждаются в репозиции и наложении гипсовой повязки при выпрямленном и отведенном положении большого пальца. Фиксация осуществляется гипсовой повязкой без подкладки от дистального сустава большого пальца почти до локтевого сустава.

Особое положение большого пальца и I пястной кости объясняют своеобразие функции большого пальца. Седловидный сустав, образованный большой многоугольной и I пястной костью, является наиболее важным суставом кисти. Переломы в 70% случаев локализуются в проксимальном отделе кости и в одной трети случаев имеет место настоящий перелом Беннета.

а – механизм перелома и смещение отломков при переломе Беннета (по рис. Ланца—Вахсмута):

1. Трапециевидная пястная связка,

2. большая многогранная кость,

3. нормальное положение и

4. смещение I пястной кости,

5. направление тяги длинной отводящей мышцы большого пальца, приводящее к смещению отломков пястной кости

б-в – типичное смещение в запястнопястном суставе при переломе Беннета (а).

Способ репозиции: одновременно с оказанием тяги за большой палец следует оказать давление (б) на основание I пястной кости (по схеме Дж. Байрне)

Перелом Беннета — это переломо-вывих I пястной кости. Этот перелом сопровождается внутрисуставным вывихом пястной кости, отломок треугольной формы остается с локтевой стороны на месте. Пястная кость смещается в проксимальном направлении около большой многогранной кости. Для репозиции перелома производится тяга за палец, при вытянутом положении пальца надавливают на основание пястной кости. Гипсовая повязка накладывается так, чтобы большой палец удерживался в положении разгибания и отведения. На концевую фалангу накладывается вытяжение.

Иммобилизация в таком положении продолжается в течение четырех недель. После этого вытяжение прекращается, но гипсовая повязка остается еще на две недели, чтобы срастание отломков было достаточно прочным.

Поперечные переломы основания I пястной кости в большинстве случаев сопровождаются боковым смещением отломков. Репозиция подобных переломов, как правило, удается легко путем продольной тяги и давления в боковом направлении. Лечение этого перелома такое же, как перелома Беннета, хотя применение вытяжения при этих переломах не всегда обязательно. Изелен отвергает применение вытяжения при переломе основания I пястной кости, применяя трансфиксацию при помощи двух спиц Киршнера.

а – перелом основания пястной кости со смещением, который после репозиции был иммобилизован гипсовой алюминиевой шиной Изелена.

Удержание отломков в требуемом положении стало возможным только благодаря применению вытяжения.

Удовлетворительная консолидация отломков наступила после иммобилизации в течение пяти недель, из которых в течение трех недель осуществлялось вытяже