Перелом грудопоясничного позвонка

Перелом поясничного отдела позвоночника – это нарушение целостности одного или нескольких поясничных позвонков в результате травмы. Причиной обычно становится чрезмерное насильственное сгибание позвоночника при падении пациента на ноги или на ягодицы либо падение тяжелого груза на согнутую спину. Проявляется болью, ограничением движений, напряжением мышц и локальным отеком. При повреждении спинного мозга наблюдаются параличи, парезы, нарушение функций тазовых органов. Для уточнения диагноза назначают рентгенографию, КТ, МРТ и другие исследования. Лечение неосложненных переломов чаще консервативное, осложненных – оперативное.

Общие сведения

Перелом поясничного отдела позвоночника – повреждение поясничных позвонков вследствие травмы. Как правило, страдает верхняя малоподвижная часть поясничного отдела – I-III поясничные позвонки. Возможен изолированный перелом тела, перелом позвонка с повреждением дисков, спинного мозга и нервных корешков и сочетания с повреждениями других анатомических отделов: переломами верхнегрудных позвонков, переломами таза, переломами костей конечностей, ЧМТ, разрывом мочевого пузыря, тупой травмой живота и повреждением почки. Лечение переломов позвонков без повреждения спинного мозга осуществляют врачи-травматологи, с повреждением спинного мозга – нейрохирурги.

Перелом поясничного отдела позвоночника

Причины

Обычно перелом поясничных позвонков образуется вследствие непрямого травмирующего воздействия – чрезмерного насильственного сгибания позвоночника, разгибательные переломы наблюдаются крайне редко. В зависимости от направления воздействующей силы может возникать несколько видов повреждений, наиболее распространенным из них является компрессионный перелом позвонков.

Классификация

С учетом особенностей повреждения выделяют три типа переломов поясничных позвонков:

- Компрессионный перелом. Сопровождается сдавлением, раздроблением и клиновидным сплющиванием переднего отдела позвонка. Выделяют три степени компрессии: 1 степень – уменьшение высоты тела на 1/3 или менее, 2 степень – уменьшение высоты тела на 1/3-1/2, 3 степень – уменьшение высоты тела на 1/2 или более. Чаще страдает один позвонок, реже наблюдается повреждение нескольких соседних позвонков. Дужки, суставные отростки и межпозвонковые диски при таких переломах не страдают. Подобные повреждения часто возникают при падениях с высоты, при падении на ноги возможно сочетание с переломом пяточных костей, при падении на ягодицы – с переломом таза.

- Раздробленный (оскольчатый) перелом. Сопровождается вклиниванием переднего края вышележащего позвонка в тело нижележащего. Межпозвонковый диск разрушается, краевой отломок позвонка выдвигается кпереди. Иногда фрагмент тела смещается кзади, вызывая повреждение спинного мозга.

- Переломовывих. Сопровождается смещением верхних отделов позвоночника кпереди. Сочетается со сдвигом межсуставных поверхностей или с повреждением суставных отростков и дужек. Осложняется ушибом, сдавлением или разрывом нервных корешков и спинного мозга.

В зависимости от состояния нервных структур переломы позвоночника делят на неосложненные (без повреждения нервных структур) и осложненные (со сдавлением или разрушением нервных структур). Нужно учитывать, что в первые дни после травмы нерезко выраженная неврологическая симптоматика может выявляться даже при неосложненных переломах позвоночника.

С учетом особенностей поврежденного позвонка различают травматические и патологические переломы. Травматические повреждения образуются в неизмененном позвонке в результате интенсивного травматического воздействия. Патологические переломы возникают в позвонке, пораженном каким-либо патологическим процессом (опухолью, туберкулезом, остеопорозом) и являются результатом незначительной, порой незаметной травмы.

Симптомы перелома

В анамнезе выявляется воздействие по оси позвоночника в сочетании с его сгибанием (падение на спину тяжелого предмета, падение с большой высоты, реже – падение с высоты человеческого роста на ягодицы). В момент травмы часто отмечается задержка дыхания. Пациент жалуется на боли в области поражения и отмечает усиление боли при сгибании и поворотах туловища. Движения ограничены. Выявляется напряжение мышц спины, локальный отек и выстояние остистого отростка позвонка. Пальпация области повреждения и постукивание по остистому отростку болезненны.

У некоторых пациентов (как с повреждением, так и без повреждения спинного мозга) сразу после травмы возникает клиника паралитической непроходимости кишечника, проявляющаяся отсутствием стула и газов, вздутием живота, тошнотой и рвотой. При повреждении нервных корешков и спинного мозга выявляется неврологическая симптоматика различной степени выраженности – от локальной гипестезии, снижения или повышения отдельных рефлексов и слабости некоторых мышц до полной потери чувствительности и паралича ниже места повреждения. Может наблюдаться нарушение дефекации и мочеиспускания.

Отличительной особенностью патологических компрессионных переломов является стертая клиническая симптоматика. Интенсивное травматическое воздействие в анамнезе отсутствует, задержка дыхания в момент травмы не выявляется, боли незначительны. Иногда из-за слабо выраженного болевого синдрома пациенты с патологическими переломами подолгу не обращаются за медицинской помощью и оказываются на приеме у врача уже после сращения позвонка. При обследовании пациентов с остеопорозом могут выявляться множественные сросшиеся переломы, обуславливающие образование старческого горба.

Симптоматика при оскольчатых переломах напоминает клинические проявления травматических компрессионных переломов, однако все признаки повреждения позвоночника проявляются более ярко. В большинстве случаев выявляются неврологические нарушения различной степени выраженности. Часто наблюдается парез кишечника и задержка мочеиспускания. У некоторых пациентов развивается травматический шок.

Диагностика

Всем больным с переломами позвонков назначают рентгенографию поясничного отдела позвоночника в двух проекциях. Наиболее информативен боковой снимок, на котором выявляется снижение высоты передних отделов позвонка. Для оценки состояния нервных структур пациентов направляют на консультацию к нейрохирургу или неврологу. Используют МРТ позвоночника, позволяющее выявить наличие или отсутствие и степень повреждения нервных структур. При необходимости проводят КТ позвоночника, электрофизиологические исследования, миелографию и ликвородинамические пробы.

Лечение перелома поясничных позвонков

Лечение осуществляют в условиях отделения травматологии и ортопедии или нейрохирургии. Лечебную тактику определяют в зависимости от типа перелома и степени компрессии. Всем больным выполняют паравертебральную блокаду. Пациентам с 1 степенью компрессии позвонка назначают постельный режим сроком на 8 недель. Под матрас подкладывают щит, по поясницу – небольшой валик. С первых дней проводят ЛФК, с 10 дня начинают легкий массаж и тепловые процедуры.

При тяжелой компрессии осуществляют постепенную реклинацию, используя кровать со щитом и подкладывая под поясничную область валики, постепенно увеличивающиеся в объеме, а затем накладывают пластиковый или гипсовый корсет. Такой способ лечения переносится легче, чем одномоментная форсированная реклинация, и реже провоцирует парез кишечника. При паралитической непроходимости кишок назначают гипертонические и сифонные клизмы, проводят повторные промывания желудка, внутривенно вводят глюкозу и физраствор.

При переломовывихах и оскольчатых переломах без повреждения спинного мозга осуществляют скелетное вытяжение, после вправления вывиха производят этапную реклинацию, а затем накладывают корсет. Всем больным с переломовывихами, оскольчатыми и компрессионными повреждениями назначают ЛФК и делают повторные рентгенограммы для оценки состояния поврежденных позвонков и степени консолидации перелома.

Хирургическое вмешательство показано при компрессии нервных структур и нестабильности позвоночника. В ходе операции проводят декомпрессию спинного мозга и нервных корешков, при необходимости удаляют мелкие отломки и осуществляют один из видов остеосинтеза: транспедикулярную фиксацию, фиксацию пластинами, межпозвонковую фиксацию кейджами или межтеловой спондилодез. В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, ЛФК и физиотерапию.

Источник

Классификация перелома позвоночника

Грудо-поясничный отдел позвоночника, т.е. T11-L2, является переходной зоной между более стабильным Т1-Т10 отделом, который связан ребрами с грудиной, и более мобильным L3-L5/S1 отделом позвоночника. Хотя не каждый нейрохирург участвует в лечении переломов и вывихов этой области, общее представление о классификации и симптоматике, позволяющее оценить степень посттравматической нестабильности, должно быть частью программы обучения.

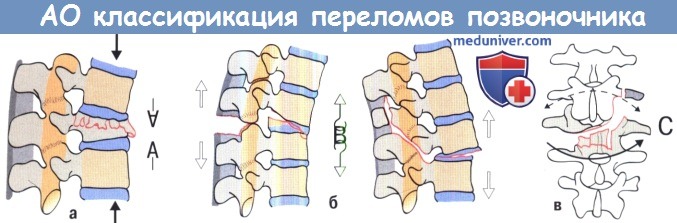

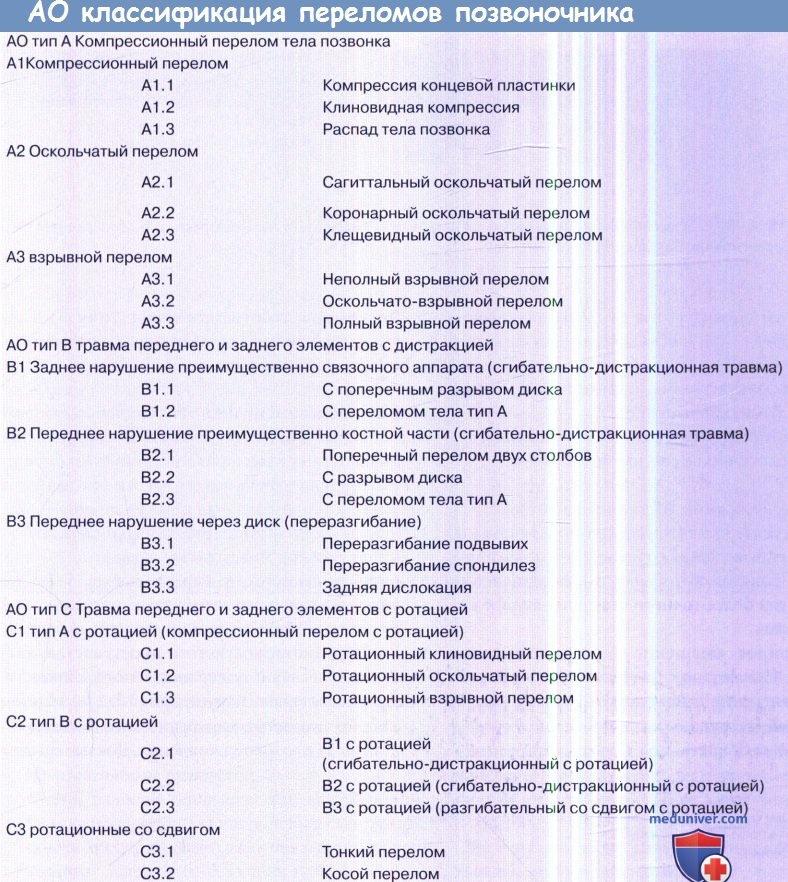

«Историческая» классификация переломов грудопоясничного отдела позвоночника Magerl et al. была выполнена пятью авторами в 1994 г. и была основана на трех механизмах травмы:

A. Компрессионная травма передней колонны

B. Дистракционная травма с повреждением двух колонн

C. Вращательная травма с повреждением трех колонн

Эти группы приведены в таблице ниже. Повреждения по типу А не затрагивают задние костные и связочные структуры в отличие от типов В и С.

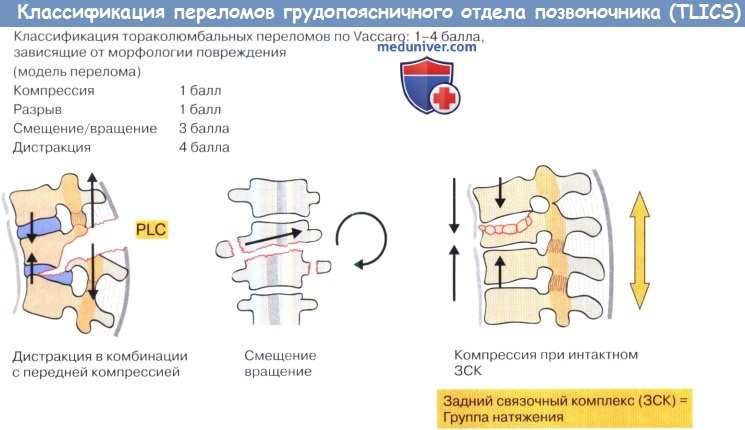

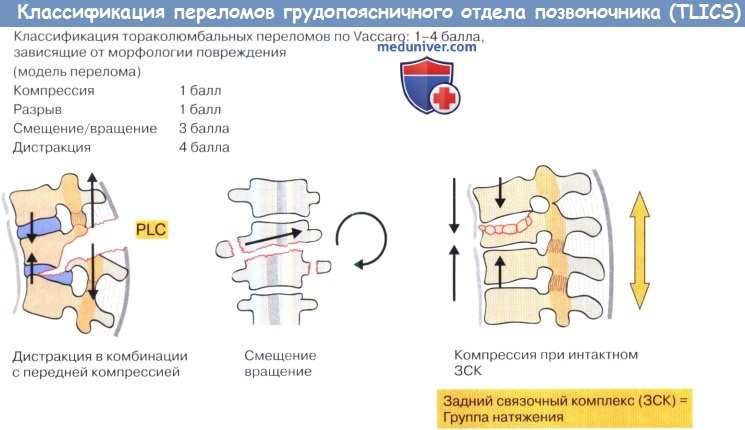

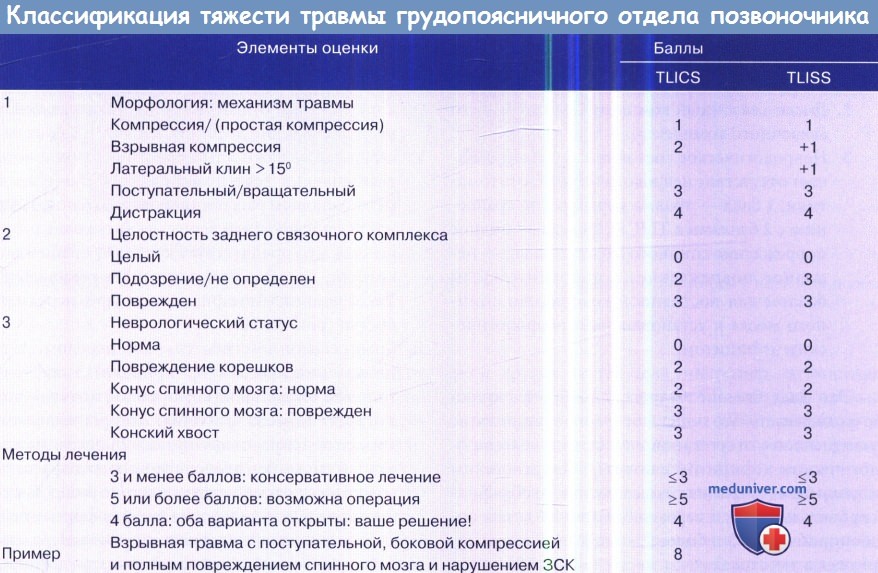

Новое предложение Vaccaro et al. является итогом совместной работы восемнадцати специалистов по лечению позвоночника в 2005 г. и основано на трех характеристиках травмы:

1. Морфология травмы определяется рентгенографической картиной

2. Целостность заднего связочного комплекса

3. Неврологическое состояние пациента

1. Морфология травмы. Модели переломов:

• Компрессия (соответствующая типу А) с такими определениями как а) аксиальная, б) сгибательная и в) боковая, которые могут быть использованы для более точного описания морфологии травмы.

• Ротационное смещение (соответствующее типу С). Примечание: Значительное скручивание и поперечно действующие силы приведут к большей деструкции и, следовательно, к большей нестабильности, чем только компрессия.

• Дистракция (соответствующая типу В) с такими подтипами как а) сгибание, б) разгибание и (в) компрессия.

Возможна комбинация этих морфологических моделей, также может возникнуть многоуровневая травма, поэтому классификация допускает определенные противоречия, так же как и в предыдущих системах.

2. Целостность заднего связочного комплекса:

• Надостистая и межостистая связки.

• Капсула суставов и желтая связка, которые являются важными элементами, поскольку они функционируют как задний ленточный бандаж.

• Расширение межостистого пространства, диастаз в суставах и поверхность подвывиха служат показателями нарушений (3 балла), обычно с необходимостью хирургического вмешательства из-за плохого заживления. Доказательства повреждения также могут быть «неопределенными» (2 балла), а задний связочный комплекс может быть не поврежден (0 баллов).

3. Неврологическое состояние:

• Очень важный параметр, так как неполная (и прогрессирующая) неврологическая травма обычно воспринимается как показание к оперативному лечению (0-3 баллов).

Vaccaroetal. сообщили о результатах опроса спинальных хирургов, которые классифицировали 71 случай травмы, используя шкалу оценки тяжести тораколюмбальной травмы (TLISS), и потом повторно через месяц, при этом больных показывали в ином порядке. Полученные незначительные различия были обусловлены субклассификацией механизмов травмы или моделей переломов: простая компрессия = 1 балл + 1 балл при взрывном типе + 1 балл при латеральной ангуляции >15°.

Оценивался худший уровень с добавлением повреждений: например, дистракционный механизм травмы с взрывным характером повреждения, но без ангуляции получил бы 6 баллов: 1 из-за простой компрессии + 1 из-за взрывного характера повреждения + 4 из-за дистракции. Во всех балльных оценках, предложенных Vaccaro et al., оценка до 3 баллов означает консервативное лечение, в то время как 5 баллов и более является показанием к операции.

В 2006 г. Schweitzer (с Vaccaro) с соавторами опубликовали обзор группы исследований выживаемости при спинальной травме (STSG), озаглавленный «Неразбериха в понимании механизмов травмы относительно грудопоясничной спинальной травмы». TLISS и TLICS имеют незначительные различия, приведенные в таблице 4.6.2. Оба TLISS 2005 г. и 2006 г. и TLICS сравнивались в статье, опубликованной в 2007 г..

TLISS оказался более надежным, чем TLICS, с предположением, что механизм травмы может быть более ценным, чем морфология перелома. Тем не менее, обе схемы показали отличную общую воспроизводимость и достоверность. Есть лишь незначительные различия, как показано в таблице 4.6.2, и результаты лечения при различных подходах, например нехирургическом при 5, в обеих системах одинаковы.

Интересно, что Vaccaro et al. предложили почти сопоставимую классификацию субаксиальной травмы шейного отдела позвоночника. Три основные категории:

1. Морфология

2. Диско-связочный комплекс (вместо заднего связочного комплекса)

3. Неврологическое состояние: 0 баллов означает отсутствие неврологической симптоматики, 1 балл — травма корешка (по сравнению с 2 баллами в TLICS), 2 балла — полное повреждение спинного мозга, 3 балла — неполное повреждение, с дополнительным баллом для постоянной компрессии спинного мозга и установленным неврологическим дефицитом.

Это дает больше баллов для общей оценки и показывает, что неврологическое ухудшение у пациентов с отсутствием или частичным неврологическим дефицитом считается хирургическим показанием (операция рекомендуется, чтобы фиксировать шейный и тораколюмбальный отдел позвоночника при 5 и более баллах, которые суммируются в этих шкалах: см. также таблицу ниже).

Для классификации пояснично-грудных переломов и разработки алгоритма лечения Lemaire и Laloux сосредоточились на факторе травмы, т. е. на векторе повреждения. При травме с передним вектором повреждения выполнялась декомпрессия и реконструкция передней колонны, в то время как при заднем векторе повреждения выполнялась стабилизация. Классификация травмы:

А. Компрессионные переломы с различными типами взрывных переломов при вертикальном переднем векторе травматического воздействия. Неврологический дефицит возникает примерно у 50% больных со смещением задней стенки. Как правило, смещение задней стенки более 25% в грудном отделе и боле 30% в поясничном отделе позвоночника вызывают неврологический дефицит. Lemaire и Laloux настаивают на важности полного вертикального расщепления тела позвонка (с увеличенным межножковым расстоянием на рентгенограмме и КТ) с дислокацией вещества диска в щель перелома, что препятствует костному сращению, которое, как известно, затрудняет заживление. Такое повреждение фиксируют через передний доступ.

В. Компрессионно-сгибательный перелом, т. е. травматический вектор приводит к эксцентричной аксиальной компрессии, которая индуцирует момент сгибания. Авторы выделили четыре подтипа, от трещины или перелома передней части без неврологического дефицита, который лечится консервативно, до раздробленных переломов с кифотической деформацией, связанных с повреждением диска и заднего связочного комплекса с неврологическим дефицитом в 40-80%. В большинстве случаев требуются и передний и задний доступы.

С. Дистракционно-сгибательные переломы с косым вектором и механизмом замедленного сдвига. Подразделяются на переломы Chance без смещения и без неврологического дефицита и на переломы с вывихом и неврологическим дефицитом, требующим задней фиксации, т. к. основной травматический вектор действует сзади.

Chance описал в 1948 г. перелом, идущий от остистого отростка через пластинку, ножки и тело позвонка, что соответствует повреждению типа В, как правило, вызванному классическим механизмом травмы ремнями безопасности. В связи с большой площадью контакта костей такие переломы срастаются после фиксации сегмента. Наименее стабильный вариант включает разрыв, идущий через диск, суставные капсулы и задние связки, при неправильном заживлении которых стабильность не восстанавливается.

Хирургическое лечение является здесь необходимым, как и при комбинированной травме костного и связочного аппарата по типу Шанса.

D. Двигательно-вращательный перелом, почти всегда с неврологическим дефицитом, требующий задней декомпрессии и инструментальной фиксации, обычно с передним доступом. В этом случае вектор травмы задний и поперечный.

Обратите внимание, что вещество диска проходит в щель перелома L1 сверху и снизу.

Этот хрящ будет мешать костной консолидации.

Если все тело позвонка раздроблено, потребуется дополнительная операция на передней колонне.

A-В АО Классификация переломов позвоночника Magerl:

А. Компрессия.

Б. Дистракция: сгибание (слева), разгибание (справа).

В. Ротация.

Система классификации (TLICS) переломов грудопоясничного отдела позвоночника.

Классификация тяжести травмы грудопоясничного отдела позвоночника (TLICS)/оценка тяжести травмы грудо-пояснично отдела позвоночника (TLISS).

Сгибательно-дистракционная травма: АО тип В, (2-) повреждены 3 колонны = нестабильность.

– Также рекомендуем “Показания для операции при переломе позвоночника- Европейские рекомендации”

Оглавление темы “Нейрохирургия травмы позвоночника.”:

- Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Классификация перелома позвоночника в грудном и поясничном отделе

- Показания для операции при переломе позвоночника – Европейские рекомендации

- История хирургии позвоночника – развитие методов фиксации

- Отдаленные последствия перелома позвоночника

- Эффективность стероидов при травме спинного мозга

- Сроки операции при переломе позвоночника

- Сирингомиелия – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Прогноз и последствия повреждения спинного мозга

- Лечение повреждения спинного мозга и уход за больным – Европейские рекомендации

Источник

Перелом грудного (торакального) отдела позвоночника – это патологическое или травматическое нарушение анатомической целостности грудных позвонков. Возникает под воздействием внешней механической силы, провоцирующей избыточные сгибания/разгибания позвоночника. Поражение может также случиться вследствие сильного локального удара, возникшего на участке между шеей и поясницей. Повредиться может как один костный элемент, так и одновременно несколько тел позвоночного столба. Часто клиническая картина обнаруживается в 11-12 позвонках.

Компрессионный перелом грудного отдела.

Травмы одинаково распространенны как у мужского, так и женского пола. Молодые люди и дети чаще ломают позвоночник по причине несчастных случаев (аварий, ДТП, падений, спортивных травм и пр.), пожилая категория людей – на почве остеопороза. У пожилого человека, имеющего остеопороз, разлом позвонка со слабой костной прочностью может произойти даже при незначительных физических нагрузках.

Переломы в данном отделе опасны своими тяжелыми осложнениями, которые представляют угрозу для его жизни. Особенно, если они единовременно сочетаются с дополнительными поражениями связок, хрящей, мышц, спинного мозга, нервных структур, кровеносных сосудов и внутренних органов.

Восстановительная терапия при переломе грудного отдела позвоночника – задача не из легких, требующая грамотного подхода в подборе наиболее эффективной тактики лечения (консервативной или хирургической) и организации должной реабилитации после оказания основной медицинской помощи больному.

Самые уязвимые позвонки

Переломы бывают травматического генеза, происходящие при здоровом позвоночнике вследствие травм и патологической этиологии, когда нарушение целостности торакальных позвонков происходит по причине внутренних процессов(например остеопороз). Широко распространенными являются компрессионные переломы (КП).

При таких условиях возникает значительное давление на передние зоны позвонкового тела с последующим растрескиванием его структур и сжатием (проседанием) позвонка по высоте. При критически сильной клиновидной деформации грудного сегмента развиваются: компрессия на спинной мозг и близлежащие нервные окончания, что вызывает острую неврологическую симптоматику. Согласно МКБ (Международной классификации болезней), данной категории травм присвоены следующие коды:

- S22.0 при повреждении только одного грудного позвонка;

- S22.0 – при разломе нескольких позвонковых элементов в торакальном отделе.

Виды переломов.

Компрессионные переломы происходят на границе грудопоясничного (тораколюмбального) перехода, на любом из таких уровней, как Т11, Т12, L1 и L2. Область в пределах Т11- L2 испытывает значительную силу нагрузки и отличается сложной биомеханикой. Т11 и Т12 – наиболее уязвимые точки грудного отдела. Несколько реже поражается сегмент Т6, и в самых редких случаях поражение припадает на остальные элементы.

Механизмы появления грудного перелома

Ведущими провоцирующими факторами являются:

- сильный удар по позвоночнику;

- дорожно-транспортное происшествие;

- падение с высоты, с приземлением на ровные конечности или ягодицы;

- выраженный остеопороз, при котором патогенез может случиться при самых несложных нагрузках, даже в момент чихания или кашля;

- подъем тяжестей;

- внутрикостные новообразования, гемангиомы;

- раковые патологии других органов.

Наиболее частые обстоятельства перелома.

Остеопорозу больше всего подвержены женщины после наступления менопаузы. Как показывают статистические данные, около 40% пациентов женского пола ближе к 70-80 годам имеют КП хотя бы одного тела позвонка.

Правила транспортировки и первой помощи

Суть доставки пациента в лечебное заведение состоит в очень бережном размещении в лежачем положении на ровных, жестких носилках, у которых поверхность не прогибается, с последующей иммобилизацией тела.

Главное — полная неподвижность.

До приезда машины скорой помощи можно осуществить внутримышечное (в ягодицу) введение классического обезболивающего препарата. Любой пероральный прием запрещен!

Многолетний КП, который не был распознан вовремя и не лечился приводит к грубым искривлениям позвоночного столба, прогрессирующему остеохондрозу, грудной радикулопатии и другим серьезным осложнениям. Поэтому при первом появлении даже легкого дискомфорта в спине не медлите, срочно пройдите рентгенологическое обследование!

Симптомы переломов грудного отдела позвоночника

Перелом легко диагностируется на рентгене.

Симптомы, которые могут наблюдаться по отдельности или идти в комплексе:

- внезапный хруст или треск в позвоночнике;

- интенсивная локальная боль непосредственно после случившейся травмы;

- болезненность при пальпации травмированного участка;

- угнетение опорно-двигательных функций в проблемной зоне;

- нарастание болезненных явлений при движении и любой попытке изменить позу, при совершении глубокого вдоха, покашливании;

- отек мягких тканей вблизи произошедшего поражения;

- ощущение парестезий в ногах (покалывание, онемение, потеря чувствительности и пр.), слабость нижней половины тела (чаще нижних конечностей);

- тошнота, проблемы с глотанием, удушье;

- боль в области живота и/или грудной клетки, в основном при оскольчатой форме;

- потеря сознания от болевого шока.

Особенно агрессивен в плане своего проявления и развития осложнений оскольчатый перелом, при котором характерно раздробление позвонка на костные фрагменты. Отколовшиеся осколки с высокой долей вероятности могут травмировать спинной мозг, сосудистые и нервные ветви, вслед за этим, стремительно повлечь серьезную дисфункцию тазовых органов и паралич ног. Самая опасная разновидность травмы встречается крайне редко: из всех возможных переломов позвоночного столба на ее долю приходится 10%-12%.

Корсет грудного отдела

При компрессионном переломе одной из главных составляющих лечебно-восстановительного процесса является ношение ортопедического корсета. Его назначают как при консервативном лечении, так и после операции. Он надежно зафиксировать спину в правильном положении, минимизировать давление на спинномозговую оболочку и нервные корешки, предотвратить патологическое смещение позвонков, ускорить сращение кости.

Один из вариантов корсета.

Жесткость, размер и степень фиксации изделия подбираются ортопедом. Иногда требуется изготовить по индивидуальным меркам, чтобы оно максимально точно воспроизводило все физиологические изгибы спины. Приблизительная цен составляет около 15 тыс. рублей. На порядок дороже будет купить корсет, сделанный по меркам.

Носить корсет так же важно, как и на определенных этапах восстановления проходить массаж, ЛФК, процедуры физиотерапии и другие мероприятия, назначенные врачом. Ортопедический бандаж используют от 1 до 6 месяцев по несколько часов в сутки (3-6 часов).

ЛФК грудного отдела при переломе

Лечебная гимнастика при компрессионном поражении грудной локализации – наиважнейшая часть программы лечения. Упражнения после компрессионного перелома выбирает реабилитолог совместно с основным специалистом.

Комплекс подходящий и взрослым.

Вернемся к рассмотрению темы о лечебной физкультуре. Восстановительная зарядка контролируется инструктором по ЛФК, чтобы исключить совершение грубых технических ошибок. Движения должны быть плавными и спокойными, без резких рывков, иметь щадящую амплитуду. Выполняется зарядка в положении лежа. Несоблюдение временных рамок, ограничений относительно физического режима и любые попытки форсирования нагрузки приведут к ухудшению самочувствия, обострению заболевания, не исключено, что и к повторному перелому.

Продолжение.

В ранний восстановительный период рекомендуется облегченная гимнастика в течение 10 минут, дыхательные техники и посильные задачи на проработку различных групп мышц мышц, чтобы не допустить их атрофии. Ранняя ЛФК включает примерно такие упражнения, как:

- сжимание пальцев рук и ног;

- диафрагмальное дыхание;

- вращения стопами ног и кистями рук;

- изометрические напряжения бедренных, ягодичных, голенных мышц;

- сгибание/разгибание верхних конечностей в локтях;

- приведение носка ступни по направлению к себе;

- сгибание ног в коленном суставе, скользя ступнями по поверхности;

- напряжение/расслабление спинных мышц.

По окончании начального этапа включаются элементы посложнее, позволяющие повысить кровообращение в проблемной зоне, нормализовать функциональность внутренних органов и, конечно, подготовить мышечный каркас к воспроизведению более сложных задач физической активности. Общее время одного полного занятия, включающего разнообразный комплекс упражнений при КП, уже составит около 20 минут. Начинается и заканчивается лечебная физкультура дыхательной гимнастикой. Примерный комплекс второго периода:

- изометрических сокращениях спинной мускулатуры;

- сгибании/разгибании, разведении рук;

- повортах вправо/влево головы, сочетаемых с движениями рук;

- сгибании нижних конечностей в коленях с последующим выпрямлением ног в возвышенном положении;

- поочередном разведении нижних конечностей в стороны;

- прогибании грудной зоны с опорой на локти;

- приподнимании головы и плечевого пояса;

- имитации ногами езды на велосипеде и др.

Комплекс ЛФК становится разнообразнее и интенсивность нагрузок увеличивается. Упражнения все еще выполняется лежа на животе или спине. Постепенно вводятся тренировки стоя на четвереньках и на коленях. На завершающих стадиях восстановления включаются задачи на легкое отягощение и сопротивление. В последние сроки реабилитации назначаются полуприседы на носочках, размеренные наклоны назад в положении стоя, перекаты с пятки на носок, при этом нужно держаться руками за перекладину. Продолжительность тренировок возрастает до 30 минут, выполняются они дважды в сутки.

Минимум 2 месяца пациентам запрещено сидеть. Лимитировано ходить через 10 дней, а кому-то только спустя 1,5-2 месяца. Если для аугментации и консолидации треснувшего позвонка использовалась одна из технологий цементопластики, вертикализация пациента возможна в тот же день после проведенной хирургии.

Последствия перелома грудного отдела позвоночника

Специалисты призывают: ни при каких обстоятельствах не заниматься самолечением или вообще бездействовать! Проблема крайне серьезная, сопряженная большими рисками последствий, она сосредоточена в непосредственной близости со спинным мозгом и спинномозговыми окончаниями. Поэтому лечение, реабилитация и даже функциональное восстановление в отдаленный период проходит только по врачебным рекомендациям. Примите к сведению, что любой форум в интернете – это место, где вы можете узнать как полезную информацию, так и встретить совершенно абсурдные советы, несопоставимые с травмой.

Спинномозговые образования обеспечивают иннервацию многих внутренних органов. Самым критичным исходом может быть полный паралич ног. Ненадлежащая терапия выводит многие органы и системы организма из строя, спровоцировав сердечные патологии, легочную пневмонию, отказ функций кишечника и серьезное нарушение работы органов мочеполовой системы.

Если вам рекомендована операция при компрессионном переломе, не нужно с ней оттягивать. Их выполняют относительно безболезненно и с минимальной инвазивностью. Невыполненное своевременно операционное восстановление целостности и анатомических пропорций позвонка чревато формированием кифотического горба. Наивно полагать, что вам поможет Бубновский, лечение по его методике уместно лишь при легкой степени повреждений.

Принципы диагностики

Чтобы выбрать правильный алгоритм лечебных действий, должны быть учтены особенности травмы. Классификация переломов учитывает не только место, но степень и давность.

По характеру нарушение целостности тел позвонков бывает:

- компрессионным;

- оскольчатым;

- комбинированным (компрессионно-оскольчатым);

- в сочетании с вывихом и подвывихом в грудном отделе.

Важно определить, сколько тел пострадало, сохранена ли стабильность пораженного позвонка или нестабильность. На диагностическом обследовании необходимо определить, подверглись ли компрессии нервы и спинальный канал от случившейся травмы. И установить степень разрушения. В зависимости от того, как изменилась высота деформированного костного тела, поражению дают 1,2 или 3 стадию:

- 1 ст. – высота сократилась на 1/3 от нормы;

- 2 ст. – h уменьшилась в 2 раза;

- 3 ст. – по вертикальной оси позвонок просел более чем на 50%.

В качестве основных диагностических методов после тщательного сбора и оценки анамнеза больного используются:

- рентгенография в двух проекциях;

- МРТ или КТ, чтобы увидеть состояние спинного мозга и его оболочек, хрящевых межпозвоночных структур и связочно-мышечных волокон, обнаружить новообразования;

- миелография для внесения ясности в результаты вышеизложенных способов, если они оказались недостаточно информативными;

- остеоденситометрия при остеопорозе, чтобы оценить показатели костной массы и минеральной плотности позвонковой кости.

Дополнительно берутся стандартные анализы крови, мочи, назначают электрофорез белков сыворотки крови с иммунофиксацией, тесты на гормоны, онкологию.

Лучшие по качеству услуги, согласно отзывам врачей и пациентов, оказывают в санаториях и медцентрах Чехии. Здесь же выполняются как нигде лучше высокотехнологичные малоинвазивные оперативные вмешательства (вертебропластика, кифопластика и пр.) на позвоночнике.

Источник