Перелом головки пятой плюсневой кости

Когда происходит перелом 5-й плюсневой кости стопы, сколько ходить в гипсе хочет знать каждый пострадавший, ведь никому не хочется надолго лишаться активного образа жизни.

Перелом 5 плюсневой кости встречается в трех процентах среди нарушений целостности остальных костей человеческого скелета, а если взять отдельно ступню, то в ней пятая плюсневая кость ломается чаще всего, так как расположена с края ступни.

Классификация и причины

Перелом плюсневой кости стопы может носить травматический или усталостный характер. При травматическом переломе травма возникает из-за прямого механического воздействия на кость. Это может быть удар по стопе, падение на ногу тяжелого предмета или удар тыльной стороной ступни обо что-то твердое.

Причины усталостных переломов кроются в длительном ношении неудобной, чаще тесной обуви, в постоянных ударах по мячу футболистами, в осевой нагрузке на кости плюсны у балерин. Также усталостному типу перелома подвержены легкоатлеты, которые пробегают за день много километров. При усталостном виде травм возникает неполный перелом основания 5 плюсневой кости, то есть, трещина.

По направлению линии разлома, когда ломается 5 плюсневая кость стопы, перелом может быть:

- Косым;

- Поперечным;

- Клиновидным;

- Т-образным.

Костные отломки в момент получения травмы могут смещаться со своего места, а могут оставаться на месте, поэтому бывает перелом плюсневой кости со смещением и без него. Травма плюсневых костей стопы без смещения является более благоприятной и быстрее срастается. Если в момент получения травмы костные отломки повреждают кожный покров, то возникает открытый перелом. Закрытые типы повреждения в основном бывают, если происходят переломы 5 плюсневой кости без смещения. От типа травмы во многом зависит, сколько заживает перелом пятой плюсневой кости стопы.

Клиническая картина

Если человек сломал пятую кость плюсны, то симптомы будут зависеть от того, по какой причине возникло повреждение, и какой оно имеет тип. При травматическом виде повреждения клиническая картина более ярко выражена. При усталостном переломе , человек может вообще не подозревать у себя наличие трещины и лечить его как растяжение или ушиб.

Симптоматика травматического перелома

Если повреждение кости произошло из-за получения травмы, к примеру, человек уронил себе на ногу что-то тяжелое, это может стать причиной перелома головки или основания кости, а также сдвигов костных фрагментов. При этом у пострадавшего возникают следующие признаки травмы:

- болезненные ощущения в момент получения перелома и при следующих попытках двигать стопой;

- крепитация отломков, свидетельствующая об их смещении;

- деформация ступни, а именно отклонение отломка кости в наружную сторону;

- укороченный вид первого пальца;

- отек ступни, локализующийся практически по всей ее поверхности;

- синий цвет кожного покрова и гематома;

- ограничение подвижности ступни;

- патологическая подвижность пальца ноги.

Если перелом носит открытый характер, то происходит повреждение кожного покрова. Из раны виден костный отломок и присутствует кровотечение. Открытые переломы со смещением срастаются дольше и тяжелее поддаются лечению. Такие повреждения считаются осложненными. Во время них могут сильно страдать сосуды и нервные окончания, о чем говорит онемение пальца, возле которого сломалась кость.

Симптоматика усталостного перелома

Если травма произошла из-за постоянной нагрузки на пятую плюсневую кость, то пострадавший может подумать, что у него растяжение связочного аппарата. При этом больной часто не обращается к доктору, а пытается народными методами справиться с проблемой и продолжает давать конечности нагрузку. Такие действия могут привести к возникновению полного перелома или к нарастанию костной мозоли, нарушающей функциональность стопы. Поэтому очень важно различать симптоматику усталостного перелома. К признакам данной травмы относятся:

- болезненные ощущения во время физически нагрузок, к примеру, во время бега или длительной ходьбы;

- уменьшение болевого синдрома во время нахождения человека в покое и возвращение болей при хождении или стоянии;

- болезненные ощущения во время ощупывания места травмы, не распространяющиеся на окружающиеся области;

- небольшая отечность ступни в районе большого пальца;

- отсутствие гематомы.

Пострадавший с усталостным переломом не утрачивает опорную функцию конечности, может продолжать ходить и даже бегать, что со временем приводит к осложнениям. Если вовремя обратить внимание на симптоматику повреждения и обратиться к доктору, то трещина в кости зарастает очень быстро и человек возвращается к активному образу жизни.

Возможные осложнения

Иногда после перелома возникают осложнения, вероятность их появления зависит от того, насколько быстро будет оказана первая помощь и проведено лечение. Чем быстрее пострадавшего доставят в травматологический пункт, тем меньше вероятность, что он столкнется со следующими явлениями:

- Деформация костной структуры ступни, ограничивающая двигательную функциональность и затрудняющая ношение обуви;

- При внутрисуставном переломе, если его не заметить и не начать лечить своевременно, начинает развиваться артроз;

- Если репозиция отломков проведена не вовремя, это становится причиной угловой деформации стопы;

- Возникновение хронических болей в нижней конечности;

- Быстрая утомляемость ног во время обычного стояния и непродолжительной ходьбы;

- Длительное время сращения костных отломков.

Если больной обратится к доктору с запозданием, кость срастается неправильно, образовавшаяся мозоль мешает ношению обуви, стопа постоянно болит. Исправить такое положение вещей можно только с помощью хирургического вмешательства, поэтому при возникновении малейших симптомов травмы, следует сразу же обратиться к доктору.

Первая помощь

При получении человеком перелома необходимо оказать ему доврачебную помощь, которая облегчит состояние пострадавшего и позволит практически без боли дождаться «скорую» или доехать до травматологического пункта. Для уменьшения отечности на место повреждения необходимо приложить что-то холодное. Это может быть лед, завернутый в ткань, пластиковая бутылка с холодной водой или смоченное в ней же полотенце.

Ни в коем случае нельзя прогревать место травмы, так как это приведет к расширению сосудов и увеличению подкожного кровотечения.

При травматическом переломе необходимо наложить на ступню шину из трех палок, одна из которых проходит по подошве, вторая по тыльной стороне стопы, а третья по краю пальца. Шина должна на пару сантиметров выходить за пределы пальцев и пятки.

Если присутствует смещение фрагментов, недопустимо самостоятельное вправление их на место.

При усталостном переломе следует наложить давящую повязку из эластичного бинта, при этом следить за цветом кожного покрова на пальцах. Если они начали бледнеть и стали холодными, это говорит о нарушении кровообращения, в таком случае повязку нужно ослабить.

Если перелом открытый, то никаких охлаждающих компрессов делать нельзя. Следует остановить кровотечение, наложив на рану чистый бинт и прижав пальцами. Нельзя пытаться вставить в рану торчащие из нее отломки. Для предотвращения инфицирования необходимо обработать края раны антисептическим раствором, не допуская его попадания в саму рану. После антисептической обработки необходимо прикрыть рану стерильной салфеткой и наложить сухую повязку.

При сильном болевом синдроме необходимо дать пострадавшему обезболивающий препарат. После оказания первой помощи пострадавшего следует доставить в ближайший травматологический пункт. Можно это сделать на личном автомобиле или вызвать бригаду «скорой», но ни в коем случае человеку с травмой пятой плюсневой кости нельзя самому садиться за руль.

Постановка диагноза

Чтобы начатое лечение дало результат, и место травмы быстро срослось, необходимо поставить правильный диагноз. По прибытию больного в травматологию, доктор проводит сбор анамнеза и осмотр травмированной конечности. После этого пациента направляют на рентгенологическое исследование. На снимке врач видит расположение линии разлома и локализацию травмы. При внутрисуставных переломах проводится магнитно-резонансная томография и артроскопия. После обследования доктор решает, какое будет назначаться лечение и можно ли обойтись без гипса.

Лечение

Сколько заживает перелом, зависит от некоторых факторов. Среди них:

- тип травмы;

- наличие или отсутствие осложнений;

- скорость оказания первой помощи;

- тактика лечения;

- возраст пациента;

- общее состояние здоровья больного.

Лечение может проводиться консервативным или хирургическим методом. Консервативное лечение подразумевает закрытую репозицию отломков и прием противовоспалительных, а также обезболивающих препаратов. При переломах с незначительным смещением пострадавшему накладывают гипсовую повязку. Носить гипс при травме без осложнений предстоит приблизительно два месяца.

При осложненных переломах с сильным смещением или открытой раной проводится хирургическое лечение. В ходе операции доктор сопоставляет отломки кости и скрепляет их спицами или специальными винтами. После проведения операции гипсовая повязка может не накладываться, но при условии, что больной будет беречь конечность от нагрузок.

Пациенту разрешается подниматься с постели уже на второй день после начала лечения, однако во время ходьбы следует обязательно пользоваться костылями или специальными ходунками. Нельзя опираться на травмированную ногу, пока не разрешит доктор. Сращение отломков контролируется посредством периодического проведения рентгена. При полном сращении кости гипсовая повязка снимается и больной начинает реабилитацию.

Восстановительный период

После снятия гипса пациенту назначают физиотерапевтические процедуры, направленные на восстановление мышечной силы, а также лечебная физкультура, благодаря которой больной сможет разработать ступню, длительный период находившуюся в неподвижном состоянии. Также назначается массаж, а в некоторых случаях и мануальная терапия. Уже через четыре месяца после окончания лечения человек возвращается к активному образу жизни и может возобновить спортивные занятия.

Источник

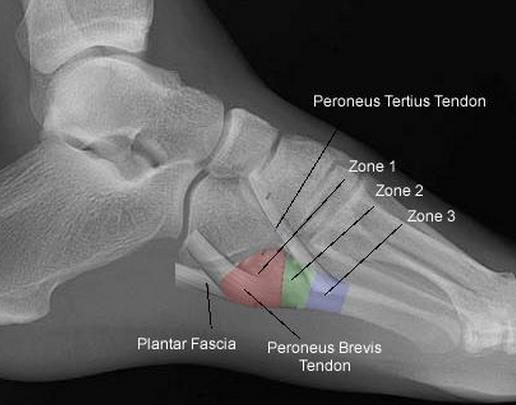

Переломы тела и головки 5-й плюсневой кости мало примечательны, так как их диагностика и лечение подчиняются тем же признакам что и переломы других малых плюсневых костей. Особый интерес представляет собой перелом основания 5-й плюсневой кости, так как он имеет ряд принципиальных отличий. Перелом основания 5-й плюсневой кости часто встречаемая травма. В зависимости от механизма повреждения существуют 3 основных зоны локализации перелома. При форсированной инверсии стопы происходит перелом в первой зоне, при форсированной аддукции стопы во второй зоне, при постоянно повторяющейся перегрузке в третьей зоне. Также перелом основания 5 плюсневой кости часто ассоциирован с повреждениями в суставе лисфранка, разрывах латерального комплекса связок.

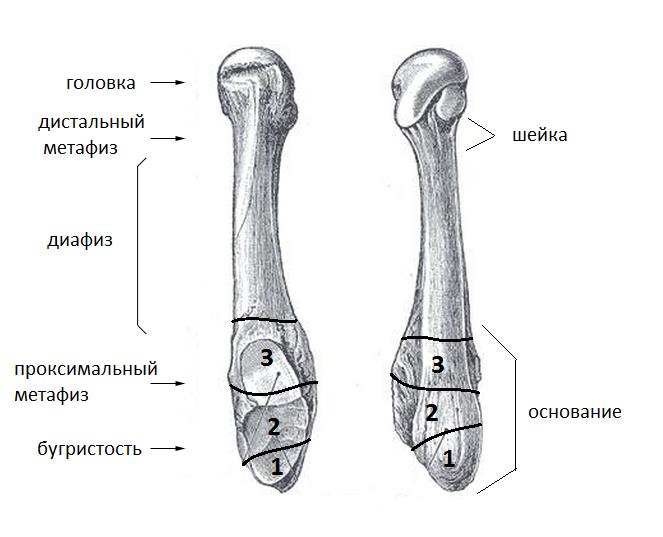

Выделяют 5 основных анатомических областей пятой плюсневой кости: бугристость, основание, диафиз, шейка, головка. К основанию крепятся сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, третья малоберцовая мышца крепится к проксимальной части диафиза.

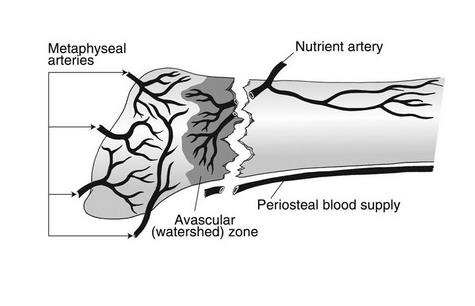

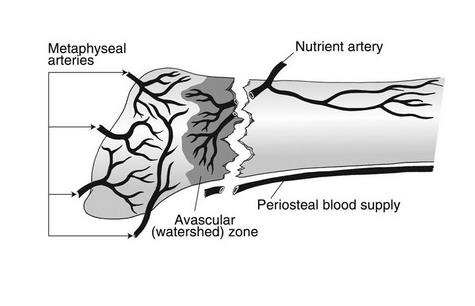

Кровоснабжение осуществляется диафизарной и метафизарной ветвями, вторая зона является областью водораздела этих ветвей, по этой причине переломы во второй зоне склонны к несращению.

Зона перелома | Описание | Рентгенограммы |

Зона 1 (псевдо-перелом Jones) | Перелом бугорка. Отрывной перелом, происходит из-за избыточно длинной подошвенной связки, латерального пучка подошвенной фасции или резкого перенапряжения малоберцовых мышц. Несращения встречаются редко. | |

Зона 2 (перелом Jones) | Зона метафизарно-диафизарного перехода. Переходит на предплюсне-плюсневый сустав. Плохо кровоснабжаемая зона. Высокий риск несращения. | |

Зона 3 | Проксимальный перелом диафиза. Располагается дистальнее межплюсневого сочленения. Стресс-перелом у бегунов. Ассоциирован с кавоварусной деформацией и сенсорными нейропатиями. Высокий риск несращения. | |

Боль по наружному краю стопы, усиливающаяси при нагрузке весом тела. При пальпации стандартные боль, крепитация, патологическая подвижность, хотя последние два симптома могут отсутствовать при неполном переломе или переломе без смещения. Боль усиливается при эверсии стопы. Для инструментальной диагностики применяются ренгтгенография в прямой, боковой и косых проекциях, в редких случаях КТ и МРТ.

Лечение переломов 1-й зоны чаще всего консервативное. Накладывается гипс или используется жёсткий ортез, которые позволяют ходить с полной нагрузкой непосредственно после травмы. Иммобилизация на протяжении 3 недель, после чего рекомендуется ношение специальной обуви с жёсткой подошвой. Некоторая болезненность при нагрузке сохраняется до 6 месяцев.

При переломах во второй и третьей зоне без смещения отломков, требуется более длительная иммобилизация: 6-8 недель. Нагрузку на ногу при этом следует полностью исключить (ходьба на костылях). После появления рентгенологических признаков сращения возможен переход на обувь с жёсткой подошвой.

Учитывая высокий риск несращения при переломах во 2 и 3 зонах рекомендовано оперативное лечение. Это связано с тем что в 25% случаев острых переломов и в 50% случаев хронических переломов (с выраженной периостальной реакцией и склерозом внутрикостного канала) в зонах 2 и 3 при лечении методом гипсовой иммобилизации сращения не происходит. При оперативном лечении переломов в зонах 2 и 3 чаще всего применяется внутрикостный остеосинтез при помощи компрессирующего винта. Желательно использовать винты большого диаметра (6-6,5мм) для создания адекватной компрессии и исключения ротационной нестабильности. Применяется две различные техники: в одной винт вводится строго по ходу интрамедуллярного канала, перед этим необходимо тщательно рассверлить канал и пройти его при помощи мечика, чтобы при введении винта не произошло перелома диафиза. При этом нельзя использовать винты большой длинны, так как возможен перелом стенки диафизарного канала в более узкой шеечной части кости. Вторая техника подразумевает введение винта перпендикулярно плоскости перелома с выходом через переднемедиальную кортикальную пластинку диафиза. При этом так же необходимо рассверлить канал и пройти его мечиком.

В ряде случаев возникает необходимость накостного остеосинтеза с использованием костнопластического материала. В качестве костно-пластического материала может быть использовано губчатое вещество из гребня подвздошной кости, проксимального мыщелка большеберцовой кости или костноиндуктивный материал на основе трикальцийфосфата. Для остеосинтеза в этих случаях может быть использована как внутрикостная фиксация компрессирующим винтом, так и накостный остеосинтез пластиной.

Если вы – пациент, и предполагаете, что у вас или ваших близких может быть перелом основания 5-й плюсневой кости и вы хотите получить высококвалифицированную медицинскую помощь, вы можете обратиться к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Если вы врач, и у вас есть сомнения в том что вы сможете самостоятельно решить ту или иную медицинскую проблему связанную с переломом основания 5-й плюсневой кости, вы можете направить своего пациента на консультацию к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Источник

Каждый человек хотя бы раз в жизни ломал какую-нибудь кость. Наиболее сложным считается лечение перелома плюсневой кости стопы. Такие переломы заживают очень долго, требуя длительного периода лечения и последующего восстановления.

1

Общая характеристика

Переломы или смещения плюсневой кости – одни из наиболее распространенных видов травм стопы. Это обусловлено тем, что данная часть скелета служит опорой при прыжках или беге, то есть при том состоянии человека, когда он стоит на носочках. Чаще всего перелому подвержено основание пятой плюсневой кости, иногда – четвертой.

Среди всех остальных переломов, встречающихся в жизни человека, данная травма занимает около 5%. Этот вид перелома одинаково часто встречается у мужчин, женщин и детей. Однако есть определенные категории людей, которые подвержены таким травмам больше остальных. Это люди от 20 до 40 лет, так как в этом возрасте человек зачастую проводит весь день на ногах, а также спортсмены, особенно те, чей вид спорта заставляет человека бегать или прыгать.

Почему растет косточка на ноге у большого пальца и как с этим бороться

2

Виды травм

Сломано может быть как основание, так и тело плюсневой кости. Переломы бывают следующих видов:

- 1. Травматический. Данная разновидность травмы возникает по причине повреждения передней или средней части стопы.

- 2. Стрессовый. Это повреждение, возникающее вследствие долгих физических нагрузок, то есть большого количества маленьких повреждений. Через определенно время кость просто не выдерживает нагрузки, и возникает трещина.

Среди специалистов выделяется классификация по форме линии перелома:

- косой;

- поперечный;

- клинообразный;

- т-образный.

Классификация перелома определяется и такими признаками, как открытость или закрытость, наличие осколков или смещений.

Особым видом травмы считается перелом основания пятой плюсневой кости (перелом Джонса). Такой вид травм характерен тем, что для полного заживления поврежденных тканей требуется длительное лечение.

Оказание первой помощи при переломах различных видов

3

Причины повреждений

Повреждение плюсневой кости может произойти при различных обстоятельствах. Самые распространенные причины данного вида травм следующие:

- резко увеличенные физические нагрузки;

- остеопороз (заболевание кости, при котором она становится более хрупкой);

- падение тяжелого предмета или защемление стопы;

- сильный удар стопы (при прыжке или падении).

Нередко такая травма возникает во время дорожно-транспортного происшествия, особенно у водителя автомобиля, так как стопа оказывается защемленной между педалями.

Классификация, симптомы и методы лечения перелома голени

4

Главные симптомы

На то, что перелом действительно произошел, обычно указывают следующие симптомы:

- 1. Возникает сильная боль, имеющая острый характер и увеличивающаяся при опоре на стопу.

- 2. Во время получения травмы нередко слышен хруст (звук ломающейся кости).

- 3. Смещение кости, которое видно сквозь кожу.

- 4. Палец стопы (иногда 2) становятся заметно короче.

- 5. В течение суток происходит отек стопы.

5

Стрессовые переломы

Стресс-переломы – особый вид травм. При таком повреждении на рентгене можно увидеть лишь еле заметные трещины. Именно поэтому данный вид перелома является наиболее опасным среди повреждений стопы. Зачастую люди, получившие такой перелом, даже не подозревают о его наличии.

Кроме общих причин, стрессовый перелом может быть вызван следующими факторами:

- длительными нагрузками на стопу (например, бег на длинные дистанции);

- врожденной аномалией формы стопы или самой плюсневой кости;

- полученной во время травмы деформацией ступни (изменение формы);

- ношением неудобной обуви (или деформацией стопы, вызванной ношением узкой обуви).

Данный вид перелома требует незамедлительной диагностики и лечения. Если человек продолжает ходить, то микротрещины могут иметь большие осложнения, вплоть до получения инвалидности.

Основные признаки стрессового перелома немного отличаются от обычных:

- 1. Боль появляется только после длительных физических нагрузок (на более запущенных стадиях – в конце дня).

- 2. После отдыха пациент на некоторое время перестает испытывать болевые ощущения.

- 3. Точечная боль чувствуется при надавливании на место образования трещины.

- 4. Стопа может немного опухать в конце дня, а после отдыха отек, как правило, спадает.

Многие специалисты путают стрессовый перелом с обыкновенным растяжением связок. Поэтому, обращаясь к врачу, настаивайте на процедуре рентгена. Растяжение связок проходит само через некоторое время, а в случае стрессового перелома ситуация будет только ухудшаться. Чем дольше не лечить повреждение, тем сложнее потом будет от него избавиться.

Отсутствие своевременного лечения стресс-перелома может повлечь за собой следующие осложнения:

- деформацию костной структуры ноги;

- артроз, вызванный смещением суставов;

- боль в стопе, имеющая хронический характер;

- несовместимость с физическими нагрузками.

Если затянуть с лечением, можно столкнуться тем, что перелом долго не заживает. В таком случае требуется операционное вмешательство.

6

Диагностика проблемы

В первую очередь врач выясняет у пациента наличие недавних травм, в том числе особенности повреждения стопы (например, под каким углом произошел удар). Далее пациента осматривают визуально и подвергают пальпации. Если перелом имеет травматический характер, то в большинстве случаев врач нащупывает трещину.

Далее назначается рентген. Для повреждений в результате травмы будет достаточно и одного снимка, а вот для стрессовых переломов процедура будет повторяться несколько раз в течение 2 недель. Даже опытные врачи зачастую не могут определить наличие стресс-перелома.

7

Алгоритм оказания первой помощи

Лечение перелома во многом зависит от того, какие действия пациент осуществит еще до прихода в кабинет травматолога. При правильном оказании первой помощи облегчается как лечение, так и реабилитация, ожидающая пациента после срастания кости. Имея подозрение на прелом, необходимо выполнять следующие действия:

- 1. Ограничьте физическую нагрузку, чтобы предотвратить появление осложнений.

- 2. Приложите лед. Холод эффективно помогает в течение первых 2 суток после получения травмы. Лед необходимо прикладывать на 15-20 минут, а затем дать ноге отдохнуть около часа и повторить процедуру.

- 3. При ходьбе обязательно перевязывайте ногу эластичным бинтом. Перевязка должна быть выполнена правильно: не слишком туго, не смещая костные суставы.

- 4. Старайтесь держать ногу повыше. Например, подкладывайте подушку под больную стопу, когда ложитесь спать. Это предотвратит отек и уменьшит боль.

Ни в коем случае нельзя стимулировать приток крови к ноге. То есть растирания, массаж и горячие ванны необходимо исключить в течение первых 7-10 дней после обнаружения повреждения.

8

Последующее лечение

Лечение перелома плюсневой кости стопы далеко не всегда требует наложения гипса. Оно зависит от многих факторов, например от места локализации и тяжести травмы.

Для лечения перелома могут быть использованы следующие виды врачебного вмешательства:

- 1. Наложение гипса. Если перелом не включает в себя смещение обломков стопы, то, как правило, лечится путем наложения пациенту гипсовой повязки. Она защищает стопу от внешних воздействий вплоть до момента полного заживления.

- 2. Хирургическая операция. Если смещение обломков кости все же произошло, то их фиксируют хирургическим путем, вживляя в ногу маленькие импланты.

Независимо от выбранного способа лечения, на протяжении всего времени, пока нога находится в гипсе, больному необходимо полностью исключить физическую нагрузку на больную ногу. Рекомендуется использовать костыли при любых передвижениях. А после снятия повязки пациента ждет долгий период восстановления, после которого он сможет вернуться к обычной жизни.

Если полученная травма не задела основание кости, и повреждена только шейка и головка плюсны, а также отсутствует смещение, то используются следующие методы лечения:

- наложение эластичного бинта;

- наложение задней гипсовой лонгеты;

- кратковременное наложение съемной гипсовой или пластиковой шины;

- ношение жесткого пластикового сапожка, фиксирующего стопу;

- репозия (фиксация небольших смещенных фрагментов спицами или пластинами).

9

Операция при повреждении стопы

Операция в случаях перелома назначается достаточно редко. Как правило, такой метод лечения врач выбирает в случае смещения осколков более чем на половину ширины кости или при наличии нескольких осколков. Операция применяется еще и в том случае, если перелом произошел сразу в нескольких местах. При такой травме необходимо зафиксировать сломанные части кости, чтобы они правильно срослись.

Внутрикостное вмешательство не назначается в следующих случаях:

- при простом продольном переломе;

- если трещина не задела основание кости (повреждена только шейка и головка);

- если перелом носит внутрисуставной характер.

10

Вопросы анатомии

Анатомически пятая плюсневая кость расположена ближе всего к внешнему краю стопы. Именно поэтому она больше других подвержена получению травматического перелома. Повреждение данной части стопы нередко происходит, когда человек подворачивает ногу. При этом повреждение пятой плюсневой кости имеет очень тяжелый характер и требует особого лечения, после которого последует долгая реабилитация. Это обусловлено тем, что данная кость – самая подвижная из всех плюсневых частей стопы и принимает на себя большую часть нагрузки при опоре на ступни.

Перелом пятой плюсны может быть 2 видов:

- 1. Отрывной перелом, при котором рвутся сухожилия, а кость оказывается в “свободном плавании” между других костных частей ступни. Чаще всего такой вид перелома имеет место после того, как человек подвернул ногу.

- 2. Перелом Джонса. Это один из самых сложных переломов, требующий долгого лечения. Происходит травма около основания кости. Плохое срастание обусловлено тем, что данное место плохо снабжается кровью. Такой перелом зачастую имеет стрессовый характер, возникая при постоянных физических нагрузках.

Признаками перелома пятой плюсневой кости могут стать болевые ощущения при пальпации, ходьбе и даже при стоянии на больной ноге. Часто возникают гематомы и отеки в месте повреждения. Диагностика такого перелома требует рентгеноскопии, проведенной в 3 различных проекциях: передней (задней), боковой и косой.

После постановки диагноза требуется незамедлительно начать лечение повреждения. Оно включает в себя период до госпитализации и время непосредственного лечения. До обращения к врачу необходимо:

- 1. Исключить физическую нагрузку для больной ноги.

- 2. Прикладывать холод на 20 минут каждые полтора часа.

- 3. Зафиксировать ногу эластичным бинтом, не нарушая кровоток.

- 4. Держать стопу выше остальных частей тела.

- 5. При более серьезном характере травмы допускается самостоятельное наложение шины на больную ногу.

Соблюдая все вышеперечисленные советы, необходимо как можно скорее обратиться к травматологу. Здесь пациент получит следующие виды помощи:

- 1. Фиксацию перелома гипсовой повязкой.

- 2. Операционное вмешательство с установкой фиксирующих имплантов при наличии осколков или смещения

Перелом пятой плюсны требует от пациента и врачей постоянного внимания. Чтобы кость правильно срослась, на весь период лечения пациенту ограничивают физические нагрузки. Передвигается больной только на костылях.

11

Реабилитационный период

При переломе плюсневой кости гипсовая повязка накладывается больному на период около полутора месяцев. При долгом зарастании врач может продлить время ношения гипса. За это время пациент должен держать ногу в покое, постепенно увеличивая физическую нагрузку. Снятие гипса происходит только после того, как рентген показал, что кость полностью срослась. Снимает гипс только врач, самостоятельно это делать категорически запрещено.

После снятия гипсовой повязки начинается период реабилитации больного. Нельзя однозначно сказать, сколько продлится восстановление организма. Это зависит от физиологии пациента и интенсивности реабилитационных процедур. В среднем данный период занимает не меньше месяца.

Больному прописываются физиопроцедуры и несколько видов массажа стопы, иногда – ортопедические стельки. Кроме того, можно делать теплые ванночки для ноги. Это будет стимулировать кровоток, который, в свою очередь, обеспечит заживление тканей. Если нога продолжает отекать, можно применять гели или мази, например, Лиотон или Троксерутин. Перед выбором геля необходимо проконсультироваться с наблюдающим врачом.

Пациенту необходимо постепенно вернуть физическую форму ноги. В этом лучше всего помогает плавание. Если возможности посетить бассейн нет, можно делать небольшую ежедневную зарядку для стопы:

- 1. Сгибайте и разгибайте пальцы ног.

- 2. Вставайте на носочки и опускайтесь обратно. Первое время данное упражнение необходимо делать сидя на стуле, затем – опираясь на что-то, а только потом из простого стоячего положения.

- 3. Вытягивайте стопу на себя и от себя, поворачивайте направо и налево. Каждое движение делайте по 10-15 раз.

- 4. Можно купить массажер или массажный коврик.

На период реабилитации необходимо включить достаточное количество витаминов и минералов в употребляемую пищу. При любых недомоганиях нужно получить повторную консультацию врача, наблюдающего за периодом восстановления.

Источник