Перелом года это

Агитационный плакат о выполнении пятилетнего плана

«Великий перелом» — выражение И. В. Сталина, которым он охарактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.

Новая экономическая политика, проводившаяся после окончания Гражданской войны и будучи по своей сути компромиссным решением острого кризиса, не могла обеспечить в условиях ожидавшейся войны должные темпы перехода экономики СССР от отсталой аграрной к развитой индустриальной. Одним из возможных путей развития могла быть дальнейшая экономическая либерализация и углубление НЭПа. ВКП(б) под руководством Сталина избрала другой путь — создание мобилизационной экономики с предельной концентрацией ресурсов в руках государства и политические репрессии против целых классов и социальных групп — и прежде всего против «кулаков».

История[править | править код]

В своей статье «Год великого перелома: к XII годовщине Октября» И. В. Сталин назвал 1929 год «годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства»[1][2][3]. Именно в этот год произошёл окончательный отказ от политики НЭПа и обозначен мобилизационный курс развития, благодаря которому была решена стоявшая перед страной задача индустриальной модернизации.

Лидер СССР И. В. Сталин в 1929 году

По утверждению Сталина, в 1929 году партии и стране удалось добиться решительного перелома:

- в области производительности труда, что выразилось в «развёртывании творческой инициативы и могучего трудового подъёма миллионных масс рабочего класса на фронте социалистического строительства».

- в области разрешения в основном проблемы накопления для капитального строительства тяжёлой промышленности, ускоренного развития производства средств производства и создания предпосылок для «превращения нашей страны в страну металлическую».

- в переходе земледелия «от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, вооружённым сотнями тракторов и комбайнов».

Реальная ситуация в стране, однако, была далеко не такая оптимистичная. Как указывает исследователь О. В. Хлевнюк, курс на форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию «фактически вверг страну в состояние гражданской войны».

Особенно остро отреагировало сельское население — насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми арестами и разорением хозяйств, привели к мятежам, количество которых к концу 1929 года исчислялось уже многими сотнями[источник не указан 629 дней]. Не желая отдавать имущество и скот в колхозы и опасаясь репрессий, которым подверглись зажиточные крестьяне, люди резали скот и сокращали посевы.

На сопротивление деревни государство ответило силой. Провозгласив курс на сплошную коллективизацию и ликвидацию кулаков, опираясь на направленные в деревню из города специальные рабочие отряды при поддержке ОГПУ и армии, местные власти насильно сгоняли крестьян в колхозы, отнимая у них имущество.

Это привело лишь к ещё большему обострению обстановки. Согласно данным из различных источников, приводимым О. В. Хлевнюком, в январе 1930 года. было зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых приняли участие 125 000 человек, в феврале — 736 (220 000), за первые две недели марта — 595 (около 230 000), не считая Украины, где волнениями было охвачено 500 населённых пунктов. В марте 1930 года в целом в Белоруссии, Центрально-Чернозёмной области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Иваново-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750 000—800 000 человек. На Украине в это время волнениями было охвачено уже более тысячи населённых пунктов.

Партийному и государственному руководству пришлось несколько отступить, и 2 марта 1930 в советской печати было опубликовано письмо Сталина «Головокружение от успехов», в котором вина за «перегибы» при проведении коллективизации была возложена на местных руководителей. Ещё через месяц на места была направлена правительственная директива о смягчении курса в связи с угрозой «широкой волны повстанческих крестьянских выступлений» и уничтожения «половины низовых работников», а также уточнения о порядке реализации коллективизации[4]. Сопротивление крестьянства, однако, привело лишь к некоторому сдерживанию темпов коллективизации, которая была завершена в последующие несколько лет, после того, как силами ОГПУ удалось подавить антисоветские выступления, нейтрализовать и ликвидировать их организаторов и наиболее активных участников. Усмирению крестьянства способствовала и массовая высылка кулаков и членов их семей в лагеря и трудовые поселения в Сибири и на Севере.

В период мирового экономического кризиса, демографическая статистика свидетельствовала о взрывном приросте населения СССР (+15,7 млн чел. с 1926 по 1939 гг.)[5] по сравнению с погрузившимися в Великую Депрессию США(прирост 13,5 млн чел)[6]. Двукратный рост доходов населения с 1932-го по 1937-й[7] обусловил не только улучшение благосостояния[источник не указан 944 дня][цитата не приведена 944 дня], но и увеличение объема внутреннего рынка, что в условиях удешевления импорта и экспорта вследствие кризиса явилось дополнительным импульсом к дальнейшей модернизации.[источник не указан 944 дня][цитата не приведена 944 дня]

В третью пятилетку удалось наконец приступить к реализации главной цели реформ — развертыванию военной промышленности в условиях нарастающей военной угрозы.[цитата не приведена 944 дня]

Итоги[править | править код]

В историографии годами «Великого перелома» принято называть период первых двух сталинских пятилеток.

| Продукция | 1932 г. | 1937 | 1932 к 1928 (%) 1-я пятилетка | 1937 к 1933 (%) 1 и 2-я пятилетки |

|---|---|---|---|---|

| Чугун, млн. т. | 6,2 | 14,5 | 188 % | 439 % |

| Сталь, млн. т. | 5,9 | 17,7 | 137 % | 412 % |

| Прокат чёрных металлов, млн. т. | 4,4 | 13 | 129 % | 382 % |

| Уголь, млн. т. | 64,4 | 128 | 181 % | 361 % |

| Нефть, млн. т. | 21,4 | 28,5 | 184 % | 246 % |

| Электроэнергия, млрд кВт·ч | 13,5 | 36,2 | 270 % | 724 % |

| Бумага, тыс. т. | 471 | 832 | 166 % | 293 % |

| Цемент, млн. т. | 3,5 | 5,5 | 194 % | 306 % |

| Сахарный песок, тыс. т. | 1828 | 2421 | 142 % | 189 % |

| Станки металлорежущие, тыс. шт. | 19,7 | 48,5 | 985 % | 2425 % |

| Автомобили, тыс. шт. | 23,9 | 200 | 2988 % | 25000 % |

| Обувь кожаная, млн. пар | 86,9 | 183 | 150 % | 316 % |

Первая пятилетка (1928-32) была разработана на основе Директив Пятнадцатого съезда ВКП(б), как продолжение и развитие идей долгосрочного плана ГОЭЛРО. Гл. задача 1-й пятилетки состояла в построении фундамента социалистической экономики и укреплении обороноспособности страны. План предусматривал задания и мероприятия, направленные на превращение СССР из аграрной в развитую индустриальную державу, на коллективизацию значительного числа крестьянских хозяйств. Работа по подготовке плана проходила в острой борьбе против троцкистов, отстаивавших лозунг «сверхиндустриализации», и правой оппозиции, требовавшей равнения на «узкие места» в народном хозяйстве, низких темпов развития, особенно отраслей тяжёлой промышленности.

В результате выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР было введено в действие 4500 крупных государственных промышленных предприятий. Часть продукции промышленности в общем объёме хозяйства повысилась с 70,2 % в 1932 до 77,4 % в 1937. 80 % всей промышленной продукции было получено на предприятиях, вновь построенных или полностью реконструированных за годы 1-й и 2-й пятилеток.

Для поддержки роста промышленного и сельскохозяйственного производства, а также в связи с развитием новых индустриальных районов была реализована масштабная программа железнодорожного строительства, введены в действие крупные сооружения водного транспорта. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился за пятилетие более чем в 2 раза. Производительность труда в промышленности выросла на 90 %, что явилось результатом повышения технического уровня и освоения новой техники.

По абсолютным объёмам промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на второе-третье место после США и Германии.[10] Сократилось отставание от развитых стран по производству продукции на душу населения. Количество рабочих выросло с 9 до 23 млн человек. В 1935 г. отменили карточки на продукты и промышленные товары. В третьей пятилетке (1937—1941) темпы роста промышленного производства по категориям А и Б(производство средств производства и производство товаров народного потребления)значительно снизились и не превышали в среднем 3-4 % в год. В этот период заметно выросла доля военной промышленности, которая к тому моменту стала обеспечена необходимой материально-сырьевой и кадровой базой.

В результате за 14 предвоенных лет были созданы целые отрасли промышленности буквально с нуля[цитата не приведена 944 дня], а также в достаточно быстрой ликвидации её последствий в виде карточной системы и т. д.

См. также[править | править код]

- Головокружение от успехов

- Сталинские репрессии

- Коллективизация

- Индустриализация

- Голод в СССР (1932—1933)

Примечания[править | править код]

Источник

Содержание:

- Что такое перелом кости?

- Причины переломов

- Виды переломов

- Фазы срастания переломов

- Лечение

Что такое перелом кости?

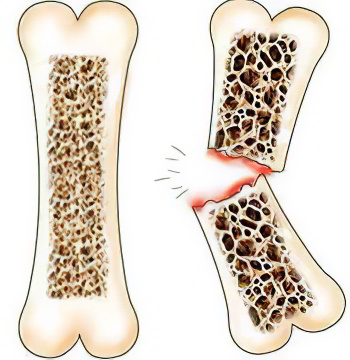

Перелом – разрушение кости с последующим отделением частей. Может быть вызван ударом или различными

отеками или воспалением.

Есть несколько осложнений, которые могут возникнуть после переломов:

как только кость разрушится, её осколки могут повредить мягкие ткани, что приведет к дополнительным травмам и кровотечению;

может наступить паралич из-за повреждения нервных клеток осколками кости или самой костью;

при открытых переломах возрастает опасность занесения инфекции с последующем гнойном воспалением;

перелом может привести к травматизму жизненно важных органов, таких как мозг, если травмирован или переломан череп, либо легкие, сердце и т. д., если сломаны ребра.

Причины переломов

Можно разделить переломы на две

большие группы. Причиной переломов первой группы является воздействие на кость

различных сил: падение, удар и другое. Причиной переломов второй группы

является ослабленность самой кости и её хрупкость.

При втором виде опасность

перелома возрастает в несколько раз. Доходит даже до того, что при ходьбе

человек тоже может сломать ногу. Здесь

причина заключается в том, что это патология самой кости, а не воздействие на

нее со стороны. Зачастую на это влияют

разные болезни, такие как остеопороз и различные опухоли тканей. Если вы болеете остеопорозом, то вам, как и было сказано выше, может быть достаточно просто встать – и ваша кость может сломаться. У старых людей очень распространен

перелом шейки бедра. Что касается открытых переломов, то чаще всего они

возникают в местах голени, то есть ног, а также бывает и на руках, там, где слой кожи тонок. Если же

падать с высоты, то вероятнее всего будет перелом позвоночника или грудной

клетки, то есть ребер.

Виды переломов

Различают два вида переломов: травматические и патологические переломы:

Травматические переломы появляются из-за того, что на кость воздействует непродолжительная, но достаточно мощная сила.

Патологические переломы – это действие различных болезней, которые воздействуют на кость, разрушая её . Перелом в данном случае происходит случайно, вы даже и не замечаете этого.

Также различают открытые и закрытые переломы:

Закрытые переломы, как правило, не видно, и деформация кожи из-за осколков не происходит.

Что касается открытых переломов, то тут происходит всё наоборот. Как только произошел перелом открытого типа, то в рану сразу попадает инфекция, которая впоследствии может распространиться по всему организму. Очень редки для простого народа переломы огнестрельного типа, но такие тоже существуют.

Также переломы можно делить по тому, на сколько частей сломалась кость или сместилась ли она (перелом со смещением и без смещения)

Переломы можно подразделить по самой форме перелома, исходя из направления линии перелома на:

Поперечные

V-образные

Винтообразные

Косые

Продольные

T-образные

Также могут быть переломы по типам костей:

Перелом шейки бедра

Перелом руки

Перелом лучевой кости

Перелом ноги

Перелом позвоночника

Перелом копчика

Перелом ключицы

Перелом голени

Перелом плечевой кости

Перелом челюсти

Перелом носа

Перелом стопы

Перелом таза

Перелом черепа

Перелом берцовой кости

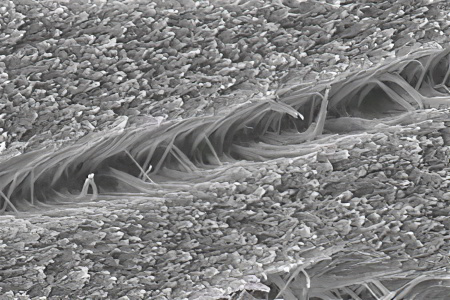

Фазы срастания переломов

После перелома поврежденные кости у большинства людей срастаются по хондробластическому типу. Хондробласты – это самые молодые и активные клетки хрящевой ткани. Они имеют сплюснутую форму, располагаются внутри надхрящницы и по всей толще хрящевой ткани. На этапе роста и сращения костей в хондробластах происходит процесс митотического деления и ферментации. Иными словами, способностью к росту скелета и его восстановлению после травм человек обязан хондробластам.

На месте перелома образуется хрящевая костная мозоль. Этот процесс продолжается несколько месяцев, и включает в себя четыре основных фазы.

Первая фаза – катаболическая (7-10 дней):

В окружающих место перелома мягких тканях развивается асептическое (то есть, без участия микробов) воспаление;

Происходят обширные кровоизлияния;

Кровообращение в тканях вокруг перелома нарушается в результате застоя крови;

Токсические продукты асептического воспаления вбрасываются в кровоток и разносятся по организму, что и объясняет общее плохое самочувствие больного (повышение температуры, слабость, озноб, тошноту);

Вокруг места перелома повышается ферментативная клеточная активность;

На поверхности излома костей идут некротические процессы (появляются микроскопические изъязвления и участки отмирания);

Признаков срастания сломанных костей пока не наблюдается.

Вторая фаза – дифференциальная (7-14 дней):

Запускается процесс образования фиброзно-хрящевой мозоли (в месте перелома активно продуцируются новые клетки: хондробласты, фибробласты, остеобласты, остеокласты и хондроциты);

В этих клетках происходит биосинтез гликозаминогликанов (молекул полимерных углеводов), главный из которых – хондроитинсульфат, его в молодой хрящевой ткани содержится до двух третей. Хондроитинсульфат – это вещество, чьи углеводные цепи на 90% идентичны моносахаридам галактозамину и глюкозамину;

Постепенно формируется основа будущей костной мозоли – метрикс. В клетках вокруг места перелома активно вырабатываются волокна коллагена. На данном этапе мозоль ещё является фиброзно-хрящевой, то есть, в ней отсутствуют русла кровоснабжающих сосудов. Она питается жидкостью из внесосудистого пространства, которой почти в десять раз больше, чем во внутрисосудистом пространстве. За счет этой разницы происходит процесс осмоса – односторонней диффузии жидкости через клеточные мембраны в сторону большей концентрации.

Третья фаза – первично-аккумулятивная (2-6 недель):

Из окружающих тканей в фиброзно-хрящевую мозоль постепенно прорастают мелкие капилляры, которые образуют сосудистую сеть будущей костной мозоли;

Молекулы хондроитинсульфата, располагающиеся в митохондриях хрящевых клеток, соединяются с ионами фосфатов и кальция;

Регулирующий фермент цитратсинтетаза и главный переносчик энергии в клетках – аденозинтрифосфат (АТФ) помогают активному синтезу фосфата кальция. Затем молекулы хондроитинсульфата соединяются с фосфатом кальция, выходят во внеклеточное пространство и уже там вступают в реакцию с коллагеном;

В этот период в хрящевой ткани также сильно повышается концентрация ионов кремния и магния. С участием этих элементов из фосфата кальция и коллагена на месте перелома и образуется первичная костная мозоль. Пока она ещё очень слабо минерализована, не имеет упорядоченной кристаллической структуры и поэтому недостаточно прочна.

Четвертая фаза – минерализационная (2-4 месяца):

Во внеклеточном пространстве первичной костной мозоли образуется молекулярный комплекс из хондроитинсульфата и коллагенпирофосфата кальция;

Эти молекулы вступают в реакцию с фосфолипидами, в результате чего получается кристаллический гидроксиапатит;

Кристаллы гидроксиапатита, в свою очередь, оседают вокруг волокон коллагена особым образом – так, чтобы их оси располагались под углом 41 градус относительно друг друга;

Из этого тандема получаются первые ядра кристаллизации костной мозоли. Причем, они могут увеличиваться в размерах, питаясь неорганическими ионами из жидкости окружающих мягких тканей. Этот процесс называется первичной минерализацией кости;

Затем происходит вторичная минерализация – образуются межкристаллические связи вокруг ядер. По окончании этого этапа можно говорить о полном завершении срастания перелома.

Особенности течения фаз

Выше приведены усредненные данные о ходе течения и продолжительности каждой фазы срастания костей. Расчеты сделаны, исходя из того, что перед нами относительно здоровый пациент, а травма не отличается повышенной сложностью.

Но переломы бывают разные, и скорость выздоровления напрямую зависит от многих факторов:

Типа перелома (открытый или закрытый, множественный или единичный, на одной кости или на нескольких);

Возраста больного (у пожилых людей сращение костей может длиться более полугода, а у подростков оно может завершиться и за месяц);

Общего состояния здоровья (уровня минерализации костей, качества крови, тонуса мышечной ткани);

Наличия или отсутствия отягчающих факторов (сопутствующих болезней и травм) – чем больше повреждений костей, органов и мягких тканей получено пациентом в результате травмы, тем дольше будет продолжаться процесс реабилитации.

Лечение

При закрытом переломе пациента успокаивают каким-либо обезболивающим средством,

которое вкалывается в место перелома. Переломанное место укрепляется, например,

шиной, чтобы кость и её отломанная честь были в неподвижном состоянии. Если

перелом открытого типа, то тут также

снимают боль и приводят в чувство пострадавшего, но только так, чтоб он был в

адекватном состоянии, потом кровотечение следует остановить, зажав раны. Кость

также закрепляется в шине и в немедленном порядке пострадавшего доставляют в

больницу. Если кровотечение не останавливается, а это происходит при артериальном или венозном повреждении, то выше пораженного участка накладывается

жгут.

По приезде в больницу пациенту будут вправлять кость, но это всё будет

происходить только под полным обезболиванием или, например, наркозом. Если

перелом недостаточно будет виден, то кожу немного разрезают. Кость закрепляют при помощи гипса.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

На данный момент времени всё лечение переломов можно подразделить на два вида:

Консервативное – при помощи всё того же гипса. Так лечили ещё в давние времена. Сейчас так лечатся только незначительные переломы или трещины в костях;

Оперативное – кость может быть сведена или притянута при помощи всевозможных спиц, трубок, также используются всевозможные химические элементы.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник