Перелом глазницы жезуса

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

челюстно-лицевой хирург

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Симптомы перелома стенки глазницы

- появление боли, отека или гематомы в области глаза;

- онемение щеки, десны;

- кровотечение из носа;

- изменение положения глаза, двоение в глазах;

- снижение остроты зрения;

- нарушение конфигурации лица (из-за переломов лицевого скелета при обширных травмах).

Диагностика перелома стенки глазницы

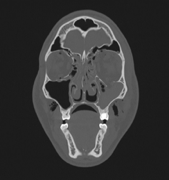

Компьютерная томография (КТ) является золотым стандартом в диагностике переломов глазницы, позволяющим точно воспроизвести вид скелета орбиты и прилежащих структур в нескольких плоскостях. 3D реконструкция дает достоверную информацию о количестве костных отломков орбиты и их положении.

Лечение переломов стенки глазницы

- антибактериальное для предотвращения развития инфекции;

- симптоматическое для купирования боли, отека, подкожных гематом;

- хирургическое для восстановления прежней формы скелета, положения глаза, дренирование внутриглазничных гематом.

Переломы глазницы существенно отличаются как по локализации, так и по степени тяжести. Глобально врачу важно определить, необходима ли операция.

Показания к проведению операции:

- нарушение функции зрения (часто из-за перелома происходит смещение глаза, в результате чего появляется двоение; нарастающая гематома может привести к атрофии зрительного нерва и потере зрения; костные фрагменты могут препятствовать сокращению мышц, что приводит к ограничению движения глаза);

- нарушение структуры лицевого скелета из-за смещения костных отломков, что проявляется изменением черт лица, асимметрией, обезображиванием;

- сдавление подглазничного нерва смещенными костными фрагментами, что привело к онемению щеки, половины носа, губы и десны.

Предпочтительно выполнять операцию сразу после перелома до развития отека. Если отек все же успел появиться, то необходимо подождать 3-5 дней.

Если оставить перелом без лечения, то возможны неблагоприятные последствия в виде посттравматической деформации, нарушения зрения, изменения положения глаза. Лечить их гораздо сложнее, нежели «свежую» травму.

Виды операций при переломе глазницы:

Стенки глазницы представлены очень тонкими костями, и вернуть их в прежнее положение не представляется возможным. Однако в арсенале хирургов есть несколько материалов для протезирования: собственная кость пациента со свода черепа, титановая сеть и различные синтетические протезы.

Если речь идет о переломе края глазницы, то восстановление его формы выполняется при помощи фиксации титановых пластинок винтами, т.к. в этом месте кость достаточно толстая.

Реабилитация после перелома стенки глазницы

После операции выполняется компьютерная томография для контроля результата проведенной операции. Пациент находится под наблюдением челюстно-лицевого хирурга и офтальмолога.

Как правило, при гладком течении послеоперационного периода на 3-4 сутки отек в области операции начинает спадать, а через 7-10 дней могут оставаться только следы гематом.

Реабилитация направлена на восстановление функции зрения. Пациентам рекомендуется выполнять глазодвигательные упражнения, избегать повышения давления в полости носа во время чихания и высмаркивания.

Противопоказания к операции

– тяжелая черепно-мозговая травма

– сопутствующая патология, при которой противопоказаны любые операции.

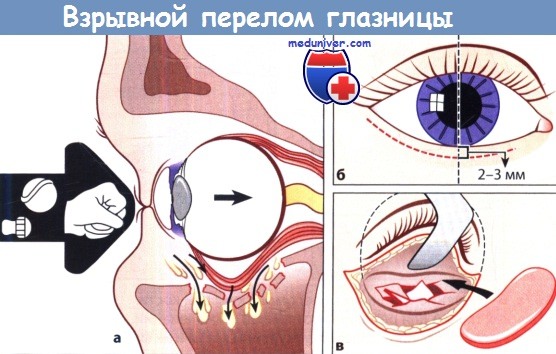

Источник

Взрывные переломы глазницы. Обследование, диагностикаГлазница представляет собой углубление в черепе, имеющее пирамидальную форму с толстыми и прочными костными краями, которые защищают глаз от повреждений. Крыша и латеральная стенка глазницы имеют наибольшую толщину, вследствие чего менее подвержены переломам. К наиболее тонким костям орбиты относятся костное дно медиальнее подглазничной бороздки и решетчатая кость медиальной стенки глазницы, бумажная пластинка решетчатой кости. Эти тонкие стенки отделяют содержимое глазницы от верхнечелюстной пазухи и пазухи решетчатой кости. Контузии глазницы могут привести к «взрывным» переломам в данной области. Подглазничный нерв, ветвь тройничного нерва, проходит в подглазничном канале вдоль дна глазницы и выходит через подглазничное отверстие под нижним краем глазницы. Этот нерв довольно часто травмируется при переломах глазницы, что сопровождается гипестезией щеки, соответствующей стороны носа и зубов. Нижняя прямая мышца располагается вдоль дна глазницы, вследствие чего часто повреждается при переломах дна глазницы. Травма глазницы вследствие контузии обычно происходит в результате удара кулаком, при дорожно-транспортных происшествиях, в результате воздействия спортивных снарядов в спортивных состязаниях, включая теннисные мячи, ракетки и бейсбольные мячи. В результате «взрывного» перелома происходит расширение объема глазницы вследствие перелома ее тонких стенок в прилегающие околоносовые пазухи. Существуют две основные теории, объясняющие механизм «взрывных» переломов глазницы. «Гидравлическая теория» предполагает, что в результате прямого давления на глаз в глазнице увеличивается гидростатическое давление, что приводит к перелому тонких стенок глазницы, предохраняя глазное яблоко от разрыва. «Теория прогибания» утверждает, что давление, направленное на прочные края глазницы, вызывает преходящую деформацию костей и перелом тонких стенок глазницы.

Обследование при взрывных переломах глазницыОбследование при переломах глазницы включает: Подкожная эмфизема представляет собой скопление воздуха под кожей в результате возникшего вследствие травмы сообщения глазницы с околоносовыми пазухами. Часто при пальпации периорбитальных тканей можно ощутить крепитацию. Подкожная эмфизема часто увеличивается после того, как пациент с силой выдохнет через нос. Нижняя прямая мышца глаза или окружающие ее фиброзные ткани часто ущемляются при переломах дна глазницы, что ограничивает подвижность глаза при взгляде вверх и является причиной диплопии. Кроме того, может произойти отек данной мышцы или кровоизлияние в нее, что проявится ограничением отведения глаза книзу. Можно также проверить чувствительность по ходу распространения подглазничного нерва, исследовав чувствительность щеки, соответствующей стороны носа и зубов на пораженной стороне. Осторожная пальпация нижнего орбитального края поможет выявить смещение, если край глазницы также поврежден. У большинства пациентов наблюдаются птоз и проптоз, возникающие первоначально как следствие травматического отека и кровоизлияний. При осмотре периорбитальных тканей можно выявить их повреждения или инородные тела. Около 10—30% взрывных переломов сочетаются с другими травмами глаза, такими как эрозия роговицы, травматическая гифема, ирит, разрыв глазного яблока, сотрясение сетчатки, отслойка сетчатки или кровоизлияния в сетчатку. При подозрении на перелом костей глазницы для подтверждения диагноза необходимо произвести диагностическую визуализацию глазницы. Наиболее предпочтительно выполнить компьютерную томографию. Для полного представления о состоянии стенок глазницы необходимо выполнить аксиальный и корональный срезы, при этом лучше сделать КТ с тонкими срезами. Медиальную часть дна и медиальную стенку осматривают для выявления переломов и проникновения содержимого глазницы в пазухи. При осмотре костной вершины можно обнаружить наличие или отсутствие заднего края целой кости, что важно для планирования операционной тактики. Томограммы исследуют на наличие внутричерепных травматических повреждений, а также других переломов костей черепа, включая переломы скуловой кости и свода. Следствием обширных переломов или комбинированных переломов дна и медиальной стенки глазницы может быть значительное увеличение орбитального объема, что является показанием к хирургическому вмешательству. – Также рекомендуем “Лечение взрывных переломов глазницы. Рекомендации” Оглавление темы “Травмы слезных канальцев, глазницы”:

|

Источник

Симптомы перелома глазницы от удара и взрываКод по МКБ-10: S02.1 – перелом верхней стенки глазницы Сильный удар тупым предметом по глазному яблоку в направлении его оси обычно вызывает перелом дна глазницы со смещением ее содержимого в верхнечелюстную пазуху; возможен также одновременный перелом медиальной части скуловой кости или нижнего края глазницы. Удар, вызывающий взрывной перелом глазницы, обычно ограничен ее содержимым, например удар кулаком, теннисным мячом, пробкой от шампанского. Тонкая нижняя стенка глазницы ломается и пролабирует в верхнечелюстную пазуху. Это может привести к ущемлению содержимого глазницы (жировой клетчатки, глазодвигательных мышц, в частности нижней прямой и нижней косой) костными фрагментами и пролабированию переломанного дна глазницы в верхнечелюстную пазуху. Описанный механизм травмы может вызвать также взрывной перелом глазничной пластинки с решетчатой кости. а) Клиническая картина. Характерны энофтальм, диплопия, ограничение движений глазного яблока (особенно выраженное при взгляде вверх, что связано с ущемлением нижних глазодвигательных мышц) и нарушение чувствительности в зоне иннервации подглазничного нерва.

б) Диагностика взрывного перелома глазницы. Диагноз основывается на точных сведениях о механизме травмы, результатах обычного оториноларингологического исследования, осмотра (энофтальм, смещение глазного яблока), пальпации (образование деформации по типу ступеньки на нижнем крае глазницы, подкожная эмфизема), нарушения движений глазного яблока (диплопия, особенно при взгляде вверх), сравнения чувствительности на обеих сторонах лица (особенно в зоне иннервации подглазничного нерва), назальной эндоскопии, КТ и офтальмологического исследования. Показаниями к хирургическому вмешательству являются смещение костных отломков (диплопия, нарушение чувствительности), признаки ущемления содержимого глазницы с/без нарушения подвижности глазного яблока. в) Лечение перелома глазницы от удара и взрыва. Верхнечелюстную пазуху следует вскрыть как можно раньше, желательно эндоназальным надраковинным доступом с использованием эндоскопа (дифференцирование подслизистой гематомы от отека и ущемления содержимого глазницы). Обнажают костные фрагменты и вправляют смещенные ткани, желательно с пластикой костного дефекта или его стабилизацией с помощью лиофилизированной твердой мозговой оболочки, фасции или аутологичного хряща, выкроенного из перегородки носа. Альтернативный подход и поддерживающие меры включают доступ через глазницу. Разрез выполняют на веке, и поврежденную стенку глазницы укрепляют хрящевым трансплантатом, выкроенным из перегородки носа, лоскутом лиофилизированной твердой мозговой оболочки или фасцией. При неправильно сросшемся переломе для коррекции энофтальма применяют имплантаты. Аутологичные ткани при этом более предпочтительны, чем синтетические материалы. Могут потребоваться декомпрессия подглазничного нерва и, возможно, остеосинтез края глазницы. Симптоматическое лечение включает ограничение носового дыхания, назначение анальгетиков, антибиотиков и капель для носа, прикладывание холода.

– Также рекомендуем “Симптомы баротравмы пазух носа и его лечение” Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

|

Источник

Повреждение глазницы при травме глаза. Диагностика, лечениеКТ глазницы существенно для лечения пациентов с возможными повреждениями глазницы. Когда в глазнице находится инородное тело, его следует удалить, если это можно сделать с минимально возможными негативными последствиями. Маленькие неактивные инородные тела глазницы (такие как ружейная дробь) можно оставить на месте, если они не вызывают проблем для зрения и функции, чтобы избежать рисков, связанных с доступом в задние отделы глазницы. Острый травматический каротидо-кавернозный свищ, как правило, имеет большой кровоток, и обычно требует консультации и вмешательства нейрорадиолога или нейрохирурга. При травме глазницы в глазодвигательных мышцах могут образоваться гематомы, мышцы могут быть надорваны/оторваны с последующим развитием ограничивающего фиброза. Ретробульбарное кровоизлияние при травме глазницы. Ретробульбарное кровоизлияние проявляется болью, проптозом и геморрагическим пропитыванием (кровяной хемоз). В таких ситуациях нужно отслеживать остроту зрения, функцию зрачка и внутриглазное давление; для подтверждения диагноза показано КТ глазницы. Для декомпрессии глазницы и обеспечения возможности смещения глазного яблока кпереди показана экстренная кантотомия, а при необходимости и кантолизис (верхний и нижний), если функция зрачка указывает на сдавление нейросетчатки (например, пульсация артерий сетчатки) или при невозможности медикаментозного снижения внутриглазного давления. Когда вышеупомянутые нарушения очевидны, не ненужно задерживать кантотомию до получения результатов КТ. После операции показано тщательное наблюдение. Гидродинамический перелом дна глазницы. Переломы глазниц часты у пациентов с тяжелой травмой лица. Эти переломы могут быть множественными, обычно вовлекая медиальную или нижнюю стенку глазницы, часто с сохранением ее края, и могут также включать другие структуры лица. Это классический результат закрытого повреждения глазницы объектом, размер которого больше диаметра костного края глазницы.

Приложенная сила может вызвать острое повышение внутиглазничного давления, и последующая декомпрессия происходит чаще всего через очень тонкое дно глазницы или медиально расположенную глазничную пластинку (гидравлическая теория). Разрывной перелом может осложниться выбуханием глазничного жира и/или глазодвигательной мышцы в верхнечелюстную пазуху или, реже, в решетчатую пазуху. Результатом ущемления мышцы и/или ушиба или дисфункции черепного нерва может быть диплопия. Признаки, указывающие на разрывной перелом глазницы, следующие: субконъюнктовальная гематома, окологлазничный кровоподтек, крепитация, эмфизема глазницы, энофтальм, ограничение функции или парез глазодвигательной мышцы и гипестезия в зоне инервации подглазничного нерва (щека). Диагноз перелома глазницы основывается преимущественно на результатах рентгенологического обследования. Хотя простые рентгенограммы способны достаточно хорошо показать большинство переломов глазницы, методом выбора является КТ с высоким разрешением. Для оптимальной диагностики рекомендуются осевые и венечные срезы с толщиной меньше или равной 1,0 мм через всю глазницу, зрительный канал и кавернозный синус. Для обнаружения тонких линий перелома особенно эффективно сканирование в режиме костного окна. Показания к хирургическому лечению с использованием глазничного имплантата могут включать энофтальм больше 2 мм, диплопию при пристальном взгляде вперед или вниз (чтение), перелом более 50% дна глазницы и ущемление глазодвигательной мышцы. Решение об операции принимают с осторожностью, так как хирургические осложнения могут быть существенными. Сначала нужно обратить внимание на важные внутриглазные повреждения. Так как у большинства пациентов с переломами глазницы имеется выраженный сопутствующий отек мягких тканей, подавляющее большинство хирургов-офтальмологов рекомендует наблюдение в течение не менее семи дней, за время которого большая часть отека пройдет. Немедленная операция может быть показана при тяжелых переломах вершины глазницы, переломах, сопровождающихся утечкой спинномозговой жидкости, при наличии неразрешающегося окулокардиального рефлекса и раннего энофтальма или опущения глазного яблока с асимметрией лица. У детей изолированные переломы дна часто проявляются «люком» со значительным ущемлением мышцы и обычно сопровождаются упорной тошнотой и рвотой. Исследования показали хорошие исходы при ранней (< 3 дней после травмы) операции с быстрым прекращением диплопии, тошноты, рвоты и брадикардии. Показания к отсроченному (одна-две недели после травмы) хирургическому восстановлению изолированного перелома стенки глазницы включают следующее: упорная диплопия при пристальном взгляде вперед, сочетающаяся с положительным тестом на принудительные движения глазного яблока, и очевидный пролапс мягких тканей глазницы при КТ; энофтальм больше 2 мм; и большие переломы с разрушением более 50% дна глазницы, которые могут привести к позднему энофтальму или опущению глазного яблока. Задержанная больше чем на две недели хирургическая коррекция может ухудшить исходы. В некоторых центрах используются оральные стероиды и антибиотики. Выбор такого лечения зависит от наличия предшествующего заболевания пазухи или возможного вовлечения свода черепа. Разрывы век можно разделить на три группы, не затрагивающие край, затрагивающие край века и затрагивающие канальцевую систему. Поверхностные разрывы, не затрагивающие край, можно закрыть первичным швом без консультации узкого специалиста (если не выступает жировая клетчатка). Разрывы края века требуют особого внимания для обеспечения правильного сопоставления. Разрывы края века медиальнее выходного отверстия слезного протока затрагивают канальцы и должны закрываться в операционной под микроскопом. Обнаруживаются проксимальные и дистальный концы канальцев, система дренирования слезы стентируется силиконовыми трубочками, чтобы сохранить проходимость в раннем послеоперационном периоде, эпителий канальцев сопоставляется викриловой нитью 7-0, а затем ушивается разрыв. Неспособность диагностировать и восстановить разрывы канальцев может привести к патологическому переливу слезы на щеку (эпифоре). – Также рекомендуем “Травмы глаза у детей. Профилактика” Оглавление темы “Травма лица”:

|

Источник