Перелом фиксация штифтом

Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

а) Показания для остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Относительные показания: переломы средней трети диафиза большеберцовой кости.

– Противопоказания: переломы II и III типов, переломы у детей (повреждение зоны роста), острый или хронический остеомиелит, переломы с вовлечением суставных поверхностей большеберцовой кости.

– Альтернативные мероприятия: консервативное лечение, вытяжение, внешняя фиксация, фиксация пластинами, остеосинтез штифтом без рассверливания канала или остеосинтез с блокирующим стержнем.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна профилактическая периоперационная антибиотикотерапия.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция (7% случаев)

– Задержка сращения/несращение (менее 5% случаев)

– Неправильное сращение

– Повреждение нервов (чаще малоберцового)

– Развитие синдрома замкнутого пространства

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Спинальное, эпидуральное или общее обезболивание.

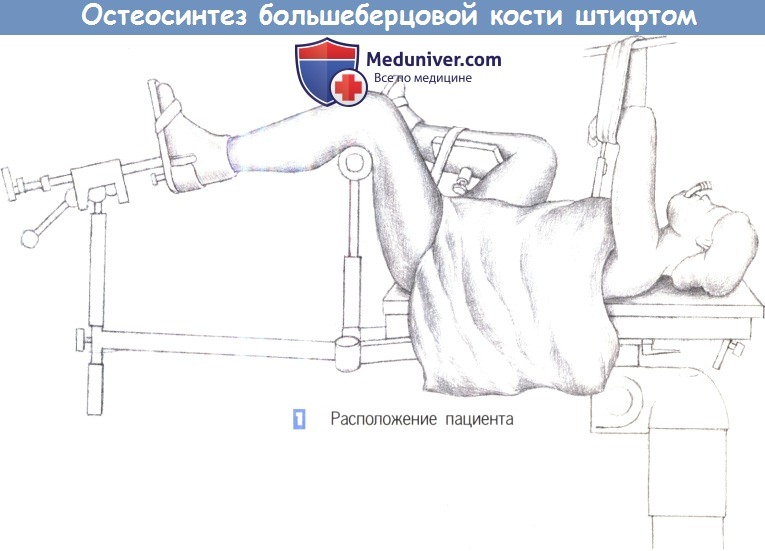

д) Положение пациента. Лежа на спине, специальный травматологический стол, мобильный рентгеновский аппарат.

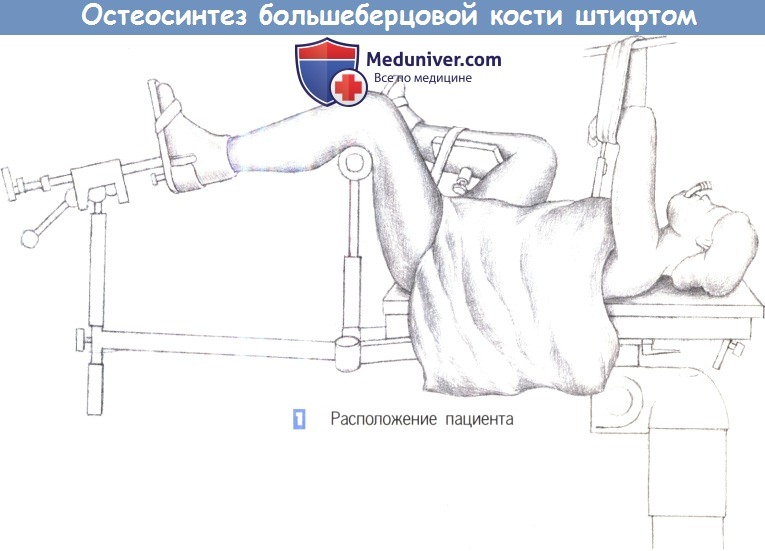

е) Доступ. Срединный разрез над сухожилием надколенника.

ж) Этапы операции:

– Расположение пациента

– Разрез кожи

– Вскрытие костномозгового канала

– Введение направляющего стержня

– Рассверливание костномозгового канала

– Установка штифта

– Ушивание кожи, установка дренажа

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– При пересечении связки надколенника, особенно с проксимальной стороны, не углубляйте разрез до имеющегося здесь венозного сплетения.

– Предупреждение: не допускайте перфорации полости коленного сустава шилом

– В дистальном отделе кости вводите штифт точно по средней линии, особенно в переднезадней проекции.

– Продвигайте наконечник проводника до конца костномозгового канала, расположенного сразу выше дистальной суставной поверхности большеберцовой кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфицирование костномозгового канала: удалите штифт, стабилизируйте перелом наружной фиксацией, установите промывной дренаж с системой активной аспирации.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Медицинский уход: удалите активный дренаж на 2-ой день. Требуется тщательное послеоперационное наблюдение.

– Предупреждение: не пропустите начало развития синдрома замкнутого пространства.

– Частичная весовая нагрузка на конечность разрешается через 5 дней, полная нагрузка – через 10 дней после операции.

– Активизация: сразу же, в первые дни без нагрузки на поврежденную конечность.

– Физиотерапия: постепенное увеличение амплитуды движений в коленном и голеностопном суставах.

– Период нетрудоспособности: 6-10 недель.

л) Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

1. Расположение пациента

2. Разрез кожи

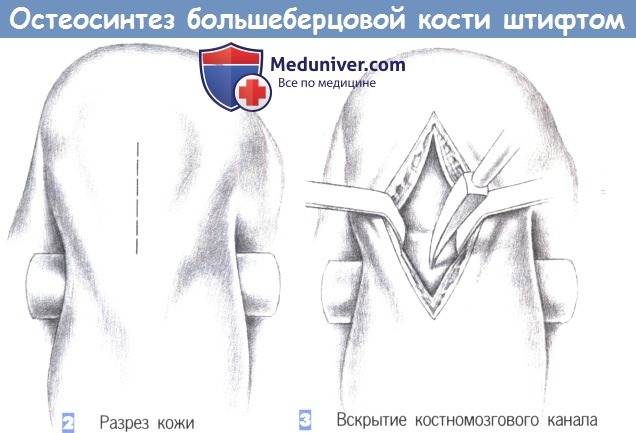

3. Вскрытие костномозгового канала

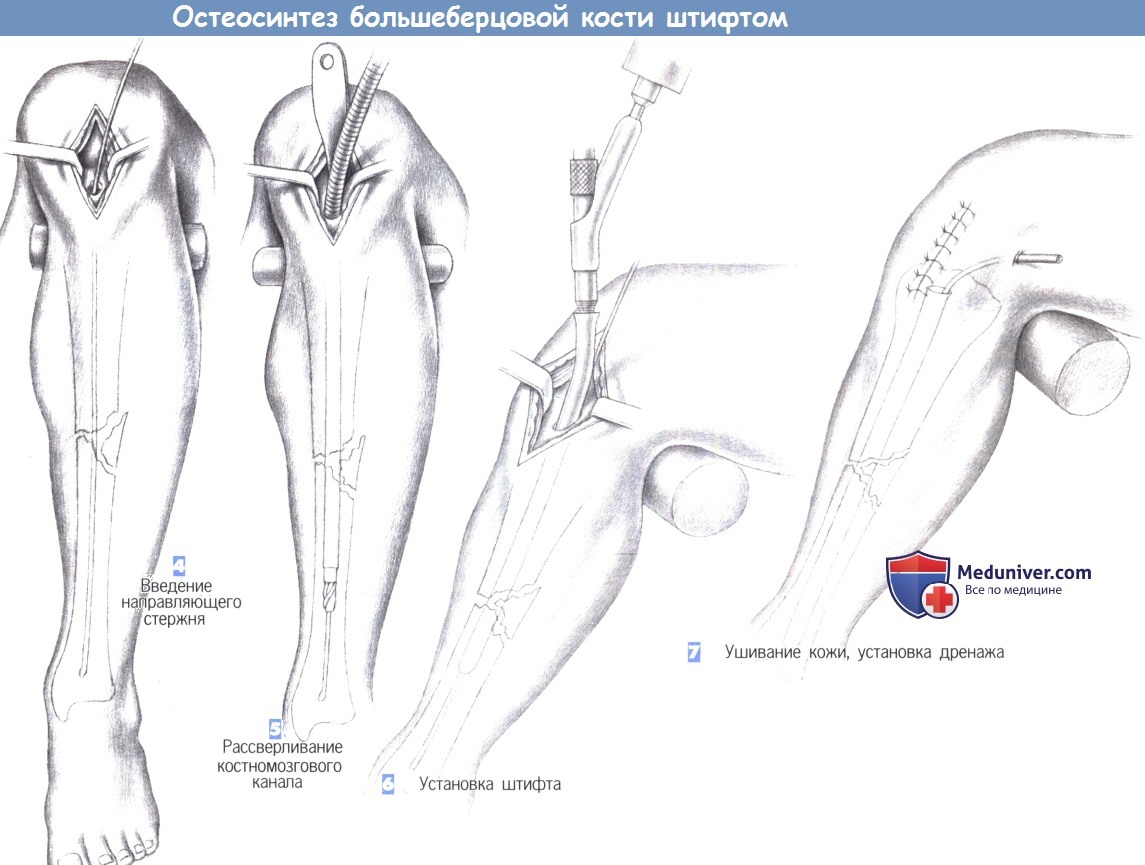

4. Введение направляющего стержня

5. Рассверливание костномозгового канала

6. Установка штифта

7. Ушивание кожи, установка дренажа

1. Расположение пациента. Пациент находится в положении лежа на спине, с подведенными под согнутые колени опорами. Нижние конечности располагаются таким образом, чтобы не затруднять репозицию и фиксацию перелома.

2. Разрез кожи. Кожа рассекается сразу дистальнее нижнего края надколенника, непосредственно над его сухожилием, которое разделяется по ходу волокон тупоконечными ножницами.

3. Вскрытие костномозгового канала. После продольного разделения сухожилия надколенника на две равные части они разводятся в стороны тупоконечными ретракторами. Затем полость костномозгового канала вскрывается шилом, проведенным в области бугристости большеберцовой кости.

Входное отверстие должно располагаться над расширением костномозгового канала (например, немного медиальнее бугристости большеберцовой кости) как можно проксимальнее, без повреждения передней части суставной поверхности большеберцовой кости. Вначале шило вводится под прямым углом, а затем, после прохождения через кортикальный слой, продвигается в косом направлении в полость костномозгового канала.

4. Введение направляющего стержня. В полость костномозгового канала вводится 3-мм гибкий стержень с шарообразным изогнутым наконечником, который продвигается в дистальном направлении до дистального эпифиза большеберцовой кости через место перелома под постоянным рентгенологическим контролем. Затем по направляющему стержню вводится гибкий шток со сверлящим наконечником, и полость канала расширяется до 8-10 мм.

5. Рассверливание костномозгового канала. Протяженность расширения полости канала зависит от места перелома. В настоящее время стремление к полной очистке полости костномозгового канала уступает место тенденции к отказу от этого этапа операции.

6. Установка штифта. После расширения полости костномозгового канала в него с помощью специального направителя устанавливается штифт. Длина штифта определяется еще до операции, а его диаметр должен соответствовать диаметру расширенного канала. Введение штифта выполняется вращательными движениями направителя и контролируется по нанесенным на штифт меткам.

Тщательный контроль продвижения штифта позволяет избежать дополнительного смещения костных фрагментов. При нестабильности перелома возможно применение дополнительной фиксации (здесь не показано).

7. Ушивание кожи, установка дренажа. В костномозговой канал может быть установлен активный дренаж. На сухожилие надколенника, подкожные ткани и кожу накладываются отдельные швы. При возникновении послеоперационного кровотечения дренаж, по крайней мере, на некоторое время, отсоединяется от аспирационной системы.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

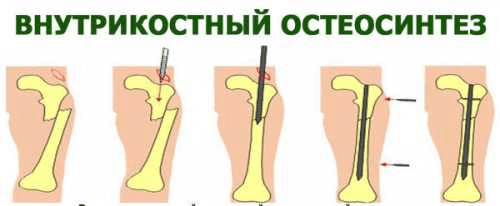

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

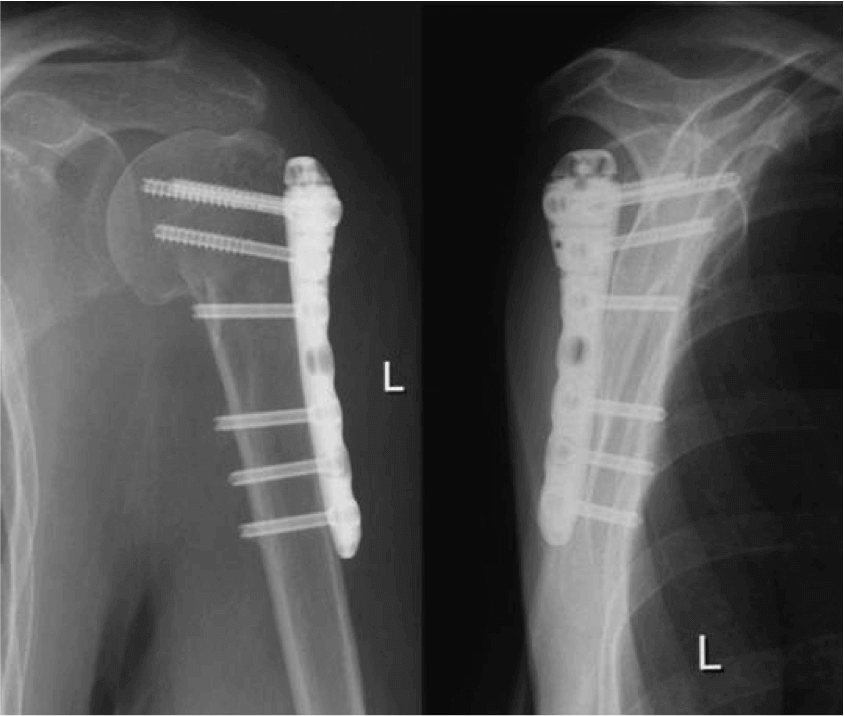

Остеосинтез плечевой кости показан в случаях, когда соединение отломков косной структуры невозможно без проведения оперативного вмешательства. Часто такое явление отмечается при интерпозиции мышц между ними. Для фиксации элементов кости применяются конструкции, которые представляют собой штифты, пластины и винты. Восстановление после проведения хирургической операции продолжительное и требует реабилитации.

Показания к остеосинтезу плечевой кости

Операция при переломе плечевой кости проводится в сложных случаях, когда применение гипсовых повязок, лонгет и фиксирующих ортезов недостаточно. Внутрисуставное нарушение целостности костной структуры, в особенности дистальных метаэпифизов также требует срочного оперативного вмешательства. Довольно часто проблемы с быстрым срастанием тканей сопровождают перелом шейки плечевой кости. К второстепенным причинам, по которым проводится остеосинтез плеча, относятся:

- риск повреждения костными отломками кожных покровов;

- сдавливание мягких тканей;

- ущемление нервных окончаний;

- повреждение кровеносных сосудов;

- неправильное соединение отломков;

- деформационные изменения после срастания;

- повторные нарушения целостности кости;

- образование ложных суставов;

- длительное срастание костной структуры.

Вернуться к оглавлению

Осложнения

Негативные последствия интрамедуллярного остеосинтеза бывают редко. В основном они связаны с низким качеством стержней для фиксации, которые могут подвергаться коррозии или даже ломаться. Кроме того, введение инородного тела в костномозговой канал вызывает его сдавливание и нарушение кровоснабжения. Может произойти разрушение костного мозга, что вызовет жировую эмболию или даже шок. Кроме того, прямые стержни не всегда правильно сопоставляют отломки трубчатых костей, особенно тех, которые имеют изогнутую форму – большеберцовой, бедренной и лучевой.

Обычно после такой операции восстановление происходит быстро, дозированную нагрузку на конечность можно давать почти сразу

Как проводится?

Для проведения остеосинтеза плечевой кости пациента укладывают в горизонтальном положении на операционный стол лицом вверх. При этом пораженная конечность размещается на отдельный придвижной столик. Как правило, ретроградный остеосинтез проводят под общим или проводниковым наркозом. Перед внедрением обрабатывают кожные покровы руки, грудной клетки и лопатки. При помощи стерильных простыней конечность приподымается. Свободной остается рука и дельтовидная область.

Надрез проводится так, чтобы его середина проходила над самим переломом. При диафизарных переломах в обязательном порядке выводится плечевая мышца, а нерв отводится в сторону. Доступ к отломкам кости проводятся по двум направлениям: заднему и переднему. После их соединения накладывается пластина равномерно по элементам костной структуры. После чего происходит фиксация штифтом или винтами. В завершении операции конструкция накрывается мышечными волокнами и нервом. Интрамедуллярный остеосинтез проводится чаще и применяется при переломах кости в нескольких суставных концах. Фиксация отломков проходит при помощи винтов, что предотвращают их вращение.

После остеосинтеза плеча требуется иммобилизация конечности с надежной фиксацией.

Что ставят?

Остеосинтез пластиной

Конструкция представлена в нескольких модификациях, что зависит от вида перелома и внедрения в плечевую кость. Поэтому пластина может быть как изогнутой формы, так и прямой, которая полностью соответствует анатомическому строению костной структуры. Крепление проводится при помощи винтов или штифтов. Их количество варьируется в зависимости от физиологических особенностей кости. У пожилых людей из-за пористости костной ткани устанавливается более надежное крепление. Накостный остеосинтез при помощи установления конструкции проводится все чаще, благодаря И. И. Литвинову, который провел научные работы и доказал безопасность методики.

Штифтование

Проводится в легких случаях, когда отломок кости не отходит далеко от места перелома. При этом травматизм тканей сводится к минимуму, а сама конечность может подвергаться нагрузкам на следующий день. Сам штифт — длинный стержень с крючком или отверстием на конце, что способствует надежной фиксации. Его внедряют в костномозговую область в руке, при этом приводя отломки кости в естественное анатомическое положение.

Операция

Общий операционный риск:

- Повреждение и выпадение функции локтевого нерва («когтеообразная кисть»).

- Повреждение плечевой артерии.

- Остеомиелит, замедленная консолидация перелома с формированием псевдоартроза.

Предоперационная подготовка: бритье всей конечности, подмышечной ямки и плечевого пояса

В операционной:

- Блокада плечевого сплетения.

- Положение на спине или животе.

- Обработка всей верхней конечности.

- Кисть и дистальный отдел предплечья укрывают стерильным бельем.

- Поле обкладывают полотнятыми или одноразовыми клеящимися пеленками; при положении на спине предплечье соответствующей конечности укладывают через грудь на противоположную сторону; подушка подкладывают под локтевой сустав.

- У операционного стола: оператор сбоку соответствующей руки, ассистент рядом, операционная сестра наискосок за оператором.

- Установить ЭОП между оператором и ассистентом на стороне повреждения.

- Рекомендуется профилактика инфекции (напр., внутривенно 2,0 г Gramaxin® однократно).

- Длительность операции 30—90 мин.

- Цель операции—стабильный остеосинтез.

Методы:

- Смещение отломка локтевого отростка должно быть устранено при сгибании в локтевом суставе при давлении по оси локтевой кости.

- При дислоцированных внутрисуставных поперечных переломах применение натягивающей петли с фиксирующими отломок 2-мя спицами (рис. 11а).

- При поперечных и косых переломах метод выбора остеосинтез компрессирующим винтом (рис. 11 б).

- При оскольчатых переломах—остеосинтез пластинами, при необходимости с применением пластики губчатой костью.

Оперативный доступ

Задний доступ: — разрез кожи вдоль локтевого сустава обходя олекранон с лучевой стороны; — препаровка локтевого кожного лоскута, выделение и подведение лигатуры под локтевой нерв.

Остеосинтез при переломах локтевого отростка.

Наиболее частые методы операции

Фиксация переломов олекранона 2-мя спицами и проволочной натягивающей петлей (по Веберу):

- Задний доступ. Выделить место перелома, выполнить репозицию и удерживать отломки щипцами или однозубчатыми крючками.

- Параллельно ввести дрелью 2 спицы (1,6—2,0 мм) несколько кзади от верхушки олекранона вдоль локтевой поверхности сустава до внутреннего кортикального слоя на противоположной стороне.

- После репозиции и введения первой спицы, смотря по обстоятельствам, рентгенологический контроль в 2-х проекциях.

- Создание сверлом диаметром 2мм поперечного отверстия в локтевой кости дистальнее перелома на 3—4 см.

- Крепкую проволоку диаметром 1,25 мм провести в форме восьмерки через поперечные отверстия под концы обеих спиц. ▪ Концы проволоки скручивают для достижения интерфрагментарной компрессии.

- Спицы укорачивают до 1 см, концы загибают на 180° и легко забивают в кортикальный слой верхушки оле- кранона.

- Укорачивают и загибают концы проволоки, которые должны находиться недалеко от спиц.

- Заключительный рентгенологический контроль в 2-х проекциях после движений в локтевом суставе.

- Активный дренаж, подкожные швы, швы на кожу или скрепки.

Противопоказания к проведению

Сильные боли при переломе плеча могут сопровождаться шоковым состоянием, при котором нежелательно оперативное вмешательство. А также операция не проводится при сильном кровотечении. Противопоказанием к остеосинтезу служат следующие патологические отклонения:

- переломы с обширным повреждением мягких тканей;

- проникновение загрязнения в рану;

- инфицирование;

- нестабильность пациента;

- сложные сосудистые патологии;

- выраженный остеопороз;

- сопутствующие недуги суставов в активной фазе;

- детский возраст;

- нарушение плотности кости вследствие возрастных изменений.

Диагностика

- Обычное обследование см. 1.3 предоперационная диагностика.

- Клиническое исследование: укорочение, деформация, нарушение активных и пассивных движений, крепитация, боль при надавливании, припухлость, вынужденное положение руки на грудной клетке.

- Неврологическое обследование для исключения повреждения лучевого («свисающая кисть») или локтевого («когтеобразное положение пальцев») нервов, особенно при дистапьных переломах диафиза.

- Исследование периферического пульса на лучевой и локтевой артериях (пальпация, допплерография).

- Рентгенологическое исследование: плечо в 2-х проекциях и боковой снимок со смежными суставами.

Как проводится реабилитация?

Восстановительная программа проводится на фоне медикаментозной терапии. Так как после оперативного вмешательства отмечаются боли в пораженной конечности, назначаются болеутоляющие препараты, а также противовоспалительные лекарства и минеральные комплексы. С первого дня иммобилизации применяются средства физической реабилитации в виде ЛФК, массажа и физиотерапии. Двигательная активность начинается с разработки руки и незначительных движений пальцами. Постепенно интенсивность и амплитуда увеличивается. Если рука сильно болит, динамические упражнения заменяются статическими. Физиотерапия применяется через несколько недель после проведения операции и проводится курсами по 10 процедур. Нормальная двигательная активность и полноценное функционирование конечности отмечается на 9 недели. Удаление установленной конструкции проводится только по необходимости.

При сложных переломах с деформацией плеча, когда есть раздробление кости, правильным будет применение остеосинтеза плечевой кости. Эта операция проводится при невозможности совместить отломки поврежденного твердого органа. Вмешательство проходит под наркозом с применением винтов, штифтов и пластин, соединяющих костные отломки.

Послеоперационное лечение

- Послеоперационное возвышенное положение руки на подушке в положении абдукции.

- Гипсовое шинирование у дискоординированных пациентов.

- Контроль оператором гемостаза, чувствительности и движений конечности.

- Удалить дренаж через 24—48 часов.

- Начало активных двигательных упражнений без максимального сгибания с 1 послеоперационного дня.

- Снять швы на 14 день.

- Свободные движения после полного заживления раны.

- Рентгенологический контроль: вдень операции, перед выпиской, через 4 и 8 недель.

Реабилитация: Полная нагрузка на локтевой сустав через 8—10 недель. Удаление металлоконструкции через 6—8 месяцев.

Остеосинтез: описание и особенности проведения манипуляции

Показания

- Ущемление и зажатие мягких тканей отломками кости.

- Неправильно сросшийся перелом или длительно не срастающийся.

- Закрытый перелом, который может перейти в открытый из-за давления кости на мягкие ткани.

Вернуться к оглавлению

Противопоказания

Методика проведения

Есть два основных вида остеосинтеза: погруженный и наружный. При внутреннем (погруженном) методе используют различные импланты, которые закрепляют осколки кости внутри тела. В зависимости от характера перелома, это могут быть штифты, винты, пластины, спицы или металлические стержни. Соединение штифтом позволяет точно восстановить отколки и сохранить длину конечности. Остеосинтез пластиной применяется при переломе сустава со смещением. Она стабильно фиксирует кости, сводит к минимуму повреждение мягких тканей. При наружном методе части раздробленной кости соединяют с помощью внешней фиксации, используя аппарат Илизарова. Выбор методики остеосинтеза плеча будет зависеть от показаний для его применения, используемых металлоконструкций, дополнительной фиксации и последующей реабилитации.

Осложнения

Нежелательные последствия операции возникают крайне редко. Они могут возникнуть как во время проведения, так и по ее окончании. Все осложнения постоперационного периода зависят от правильно подобранного материала, профессионализма врача, верного выбора техники операции. Например, ретроградный остеосинтез фиксирует кости и суставы при помощи гвоздей. Этот метод используется редко, так как гвоздь может травмировать сухожилия роторной манжеты. Неправильная фиксация имплантов в плечевую кость может стать причиной повторной хирургической операции. При появлении боли необходимо сразу обратиться к врачу, иначе возникнут неприятные последствия.

Осложнениями могут быть:

- занесение инфекции в рану (как следствие, гангрена и сепсис);

- остеомиелит;

- внутреннее кровоизлияние;

- жировая эмболия;

- анаэробная инфекция;

- артриты;

- неправильное функционирование конечности.

Согласно результатам исследований, которые принадлежат доктору медицинских наук Литвинову И. И., проведение внутреннего остеосинтеза пластинами снижает риск инфекционных осложнений и повреждений лучевого нерва. Такой метод дает лучшие результаты в сравнении с внутрикостным остеосинтезом.

Нужно ли удалять конструктивные элементы

Пластины и штифты используются как вспомогательные конструкции для фиксации сломанного плеча, и их нужно будет удалить, как только кость срастется. Примерные сроки удаления пластины или штифта – 8-10 месяцев после остеосинтеза. Именно за это время кости успевают срастись. Если не удалить металлоконструкцию, то в будущем это может стать причиной серьезных осложнений: от простых воспалений до остеомиелита.

Внимание! Пациенты часто оттягивают момент похода к врачу на повторную операцию, полагая, что месяцем-двумя позже – ничего страшного. Но если упустить момент, металлическая конструкция начнет обрастать надкостницей, и ее уже будет невозможно удалить без дополнительных травм.

Операция по удалению пластины или штифта не такая страшная и опасная, как кажется многим. Разрез обычно совершается по старым швам, поэтому дополнительного уродования кожи не происходит. Металлические конструкции достаточно легко извлекаются, не причиняя пациенту вреда. А полости, оставшиеся после них, быстро зарастают. В целом, остеосинтез плеча считается довольно рациональной операцией, которая позволяет избежать вытяжения и длительного пребывания в лежачем положении, а также дает возможность быстро восстанавливаться и пользоваться сломанной конечностью. К тому же в последнее время развивается остеосинтез биодеградируемыми материалами, которые постепенно рассасываются внутри организма и не требуют дополнительного вмешательства спустя год.

Что собой представляет?

Остеосинтез — это репозиция обломков поврежденной кости хирургическим методом. Операцию выполняют с помощью гвоздей, пластины, стержней, специальных аппаратов внешней фиксации. Выбор методики зависит от типа, локализации и особенностей перелома. Все они направлены на одну цель — сопоставить обломки таким образом, чтобы обеспечить быстрое их срастание и восстановление нарушенных функций. Понятие «интрамедуллярный» подразумевает внедрение в костный мозг, для выравнивания оси кости.

Беседа с врачом

Если операция по остеосинтезу является плановой, пациент должен получить максимум сведений о предстоящем лечебно-восстановительном курсе. Эти знания помогут правильно подготовиться к периоду пребывания в клинике и к прохождению реабилитационной программы.

Прежде всего, следует узнать, какой у вас тип перелома, какой вид остеосинтеза планирует применить врач, и каковы риски осложнений. Пациент должен знать о методах дальнейшего лечения, сроках реабилитации. Абсолютно всех людей волнуют следующие вопросы: «когда я смогу приступить к работе?», «насколько полноценно я смогу обслуживать себя после хирургического вмешательства?», и « насколько сильной будет боль после операции?».

Специалист обязан подробно, последовательно, и в доступной форме осветить все важные моменты Пациент имеет право узнать, чем отличаются друг от друга фиксаторы, применяемые при остеосинтезе, и почему хирург выбрал именно этот тип конструкции. Вопросы должны быть тематическими и четко сформулированными .

Помните, что работа хирурга является исключительно сложной, отве