Перелом дужки грудного позвонка

Перелом дужки позвонка – это довольно редко диагностируемое повреждение, развитие которого в исключительных случаях проходит самостоятельно. Как правило, данный перелом дужки возникает в сочетании с другими травматическими последствиями для позвонков. Основными из них являются повреждения затрагивающие его остистые отростки или же само тело позвонка.

Перелом дужки позвонка – это довольно редко диагностируемое повреждение, развитие которого в исключительных случаях проходит самостоятельно. Как правило, данный перелом дужки возникает в сочетании с другими травматическими последствиями для позвонков. Основными из них являются повреждения затрагивающие его остистые отростки или же само тело позвонка.

К основополагающим причинам такого вида повреждения позвонков, следует отнести следующие виды травматических воздействий:

- Падение на голову с определенной высоты;

- Аварии;

- Повреждения во время занятий спортом;

- Ранения проникающего типа.

В медицинской практике, данные фиксирующие подобного рода переломы, не превышают 5% от всех характерных случаев обращений пациентов с такого рода повреждениями. Переломы дужки позвонка, очень часто сопровождаются довольно сложными сопутствующими поражениями в работе органов и сосудов, а также и проблемами кровоизлияний. Тем не менее, такие негативные последствия имеют и свои механизмы развития.

Перелом дужки позвоночника, может, происходить по следующим типам развития:

Перелом дужки позвоночника, может, происходить по следующим типам развития:

- Сгибательно-дистракционный механизм (чрезмерное разгибание) – в этом случае повреждению подвергается также продольная связка;

- Сгибательно-ротационный механизм – возникает разрыв связочного аппарата и вместе с ним нарушается цельность дужки;

- «Бреющий» механизм – сопровождается разрывом всех связок во всех направлениях.

Симптоматика перелома дужки позвонка

В основе строения позвоночного столба человека лежит три его основных отдела: шейный, грудной, поясничный. Перелом, возникший в дужках позвонков, может возникнуть в любом из этих участков.

Одним из наиболее подверженных участков данному виду травмы является грудная и поясничная зоны (свыше 60%), а именно промежуточная часть между позвонков Т12 и L2 (90% переломов локализировано на отрезке Т10-L4). Из этих данных можно увидеть, что шейная часть страдает реже, в отличие от других отделов.

Одним из наиболее подверженных участков данному виду травмы является грудная и поясничная зоны (свыше 60%), а именно промежуточная часть между позвонков Т12 и L2 (90% переломов локализировано на отрезке Т10-L4). Из этих данных можно увидеть, что шейная часть страдает реже, в отличие от других отделов.

Основным симптомом, на который обращают внимание при переломе дужки – это болевые ощущения в спине. Вместе с тем, имеют место нарушения неврологического характера с различной степенью тяжести. Также присутствуют повреждения различных органов, что является полиорганной травмой.

Без использования диагностического оборудования, выявить следующие травматическое последствие невозможно. Это связано с тем, что кроме болей в спине, пациенты в основном не высказывают никаких больше жалоб.

Сопровождение неврологических нарушений проявляется у 20% больных с этим диагнозом, и сохраняются на протяжении всей последующей жизни.

Сопровождение неврологических нарушений проявляется у 20% больных с этим диагнозом, и сохраняются на протяжении всей последующей жизни.

Одним из частых симптомом является тотальная параплегия (паралич верхних и нижних конечностей), устранение которой проходит крайне редко, даже при адекватном и длительном лечении.

В случаях же частичного поражения мозга, своевременная и эффективная терапия, способна оказать положительное воздействие на восстановление его потерянных возможностей функционирования.

Как проводится диагностика

Проведение диагностики подобного перелома позвоночника не является сложным процессом. В большей части, на рентгенологических снимках можно обнаружить перелом и его месторасположение.

Проведение диагностики подобного перелома позвоночника не является сложным процессом. В большей части, на рентгенологических снимках можно обнаружить перелом и его месторасположение.

При отсутствии возможности провести МРТ спинного мозга, помогает в таких случаях оценить его состояние другая методика визуализации и оценки его состояния, как миелография. В её основе лежит, введение контрастного средства при помощи иглы в определенное пространство, которое окружает спинной мозг. Далее, проводится рентгеноскопия, для получения изображения в режиме реального времени.

В случаях сопутствующих повреждений (например ребер), с целью оценки целостности сосудов, необходимо проведение КТ. В таких моментах исследование проводят с контрастным усилением.

Компьютерная томография, также позволяет увидеть нарушения, как в целостности дужки, так и уровень ее смещения и раздробленности. В последнем случае, костные обломки могут попасть в спинномозговой канал. Если ко всему прочему, происходит сочетание подвывиха позвонка, картина на снимке складывается таким образом, что один позвонок перекрывает второй.

При проведении МРТ-сканирования, выявляется возможность определения отечности, разрыва и смещения спинного мозга.

Проведение лечения

Лечебные мероприятия проводятся в зависимости от того, какая была степень поврежденности, а также от особенностей полученных травм. В том случае, когда состояние пациента с переломом позвонка стабильно, преимущество отдается консервативной методике лечения. Однако это возможно тогда, когда имеется только лишь перелом одной или двух дужек позвонка.

Как правило, проводится стабилизация позвонка с помощью специальных ортопедических приспособлений – ортезов. Лечение проводится в стационарном режиме.

В некоторых случаях необходимо использование вытяжений, которые предусматривают соблюдение пациентом, в течение некоторого времени постельного режима и покоя. Домашние пребывание, не дает в полной мере необходимых условий для лечения, поэтому лучше пребывать под контролем в медицинском учреждении.

В некоторых случаях необходимо использование вытяжений, которые предусматривают соблюдение пациентом, в течение некоторого времени постельного режима и покоя. Домашние пребывание, не дает в полной мере необходимых условий для лечения, поэтому лучше пребывать под контролем в медицинском учреждении.

Хирургическое вмешательство, проводится тогда, когда возникла потеря стабильности позвонка. Для этого, в большинстве случаев назначаются два вида операций:

- Передний спондилодез. Проведение операции с разрезом спереди, при которой хирургу необходимо будет работать с телами позвонков и межпозвонковыми дисками.

- Задний спондилодез. При операции разрез проводится сзади, что дает возможность работать хирургу с поперечными и остистыми отростками позвонков.

Послеоперационная реабилитация проходит при четком соблюдении рекомендаций лечащего врача. Важным при этом, являются мероприятия, которые носят поддерживающий характер и направлены на быстрое восстановление утраченных функций.

Положительное влияние, при этом, оказывают различные общеукрепляющие процедуры, лечение в санаторно-курортных учреждениях, которые назначаются врачом.

Положительное влияние, при этом, оказывают различные общеукрепляющие процедуры, лечение в санаторно-курортных учреждениях, которые назначаются врачом.

При незначительных повреждениях элементов нервной структуры, дальнейшие проявляющиеся отклонения, как правило, поддаются устранению. Однако, к большому сожалению, подобные травмы не всегда проходят без определенных нарушений.

Одним из серьезных последствий перелома дужки позвонка является параплегия, что характеризуется обездвиженностью верхних и нижних конечностей. При этом отклонения имеют различные степени тяжести. Возможна утрата контроля, как над частичной деятельностью органов таза, так и до полного паралича. Каждый случай по-своему индивидуален, единого исхода не существует.

Источник

Перелом дужки позвонка как самостоятельная травма возникает редко. Обычно патология сочетается с другими повреждениями и сопровождается нарушениями работы внутренних органов. Своевременная диагностика поможет избежать опасных последствий.

В медицинский практике перелом дужки позвонка встречается не так часто, на долю подобных пациентов приходится около 5%. В большинстве случаев это сопутствующая травма при других повреждениях позвонков.

Вызвать перелом дужки позвонка могут такие явления, как падение с высоты на голову, различные дорожно-транспортные аварии, ранения проникающего типа. Патология зачастую сопряжена с многочисленными сосудистыми нарушениями.

Симптоматика

Первично после повреждения возникают болевые ощущения. В зависимости от вида травмы возможны различные нарушения неврологической природы, болевая симптоматика со стороны внутренних органов. Поскольку травмы при таком состоянии часто множественные, поставить точный диагноз без соответствующего оборудования невозможно. Человек может жаловаться только на боль.

Что касается неврологических нарушений, они могут присутствовать в дальнейшем на протяжении всей жизни. Частота их возникновения при переломах дужки позвонка составляет примерно 15-20%. Нередко отмечается параплегия (паралич конечностей). Надо сказать, что даже при наличии терапевтических мероприятий проявления могут сглаживаться очень в малой степени. Что касается возможных мозговых нарушений, они поддаются коррекции в большей мере, изменённые функции в процессе лечения могут восстанавливаться со временем.

Перелом дужки позвонка может быть локализован в любом участке позвоночника. Однако довольно редко он отмечается в шейном отделе. Обычно в связи с травмой пациенту требуется лечение поясничного отдела позвоночника, а также часто страдает грудной отдел. На эти отделы позвоночника приходится примерно 60% травм, в подавляющем большинстве случаев место локализации повреждения располагается на участке позвонков T10-L4.

Диагностика перелома дужки позвонка

В медицинском учреждении поставить верный диагноз не представляет затруднений. При поступлении пациент проходит рентгенологическое исследование, по результатам которого судят о локализации и степени тяжести повреждения.

Кроме того, состояние костной ткани и спинного мозга оценивается посредством магнитно-резонансной томографии и миелографии. Поскольку перелом дужки позвонка редко встречается в самостоятельном виде, проводится диагностика других повреждений, в частности, переломов рёбер.

При серьёзных сочетанных травмах костные обломки могут проникать в спинномозговой канал, также нередки смещения и компрессии позвонков. Степень смещения, наличие отёчности и разрывов помогает выявить МРТ-сканирование.

В более редких случаях может быть назначена сцинтиграфия, применяющаяся для выявления источника болевых ощущений при их длительном характере.

Терапевтические мероприятия

Назначаемое лечение зависит от степени повреждения, особенностей полученных травм. Если состояние позвонка стабильно, обычно предпочитают консервативные методы. В этом случае, как правило, имеется только перелом дужки позвонка (или двух дужек). Позвонок стабилизируется посредством специальных медицинских приспособлений – ортезов, это осуществляется на базе стационара. В отдельных случаях производится вытяжение. Помимо этого, в первое время пациенту требуется покой и постельный режим. Дома не всегда можно соблюсти все необходимые для лечения условия, поэтому пациенту предпочтительнее находиться в больничном учреждении.

В том случае, когда позвонок теряет стабильность, назначается хирургическое вмешательство. В большинстве случаев практикуется два вида операций: передний и задний спондилодез.

В послеоперационный период также очень важно придерживаться рекомендаций лечащего врача. Назначения в реабилитационный период носят поддерживающий характер, также они направлены на скорейшее восстановление нарушенных функций. Полезным в это время будет санаторно-курортное лечение, различные общеукрепляющие процедуры, рекомендуемые доктором.

Если нервные структуры не слишком повреждены, то впоследствии возникшие нарушения могут быть исправлены. Но, к сожалению, перелом дужки позвонка не всегда проходит бесследно. Довольно грозным осложнением является параплегия. При этом могут быть обездвижены как верхние конечности, так и нижние. Нарушения могут быть различной степени тяжести – от утраты контроля над работой органов таза до тотального паралича. Каждый случай индивидуален, единых последствий в этом случае быть не может.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Читайте так же

Анна и Сергей

2014-09-18 12:52:30

Большое спасибо доктору Власенко Александру Адольфовичу! Пришли с дочерью (рост 172 см в возрасте 14 лет), к доктору на Кутузовском проспекте, прошли 6 сеансов. Был сколиоз второй степени, теперь дочка распрямилась, вытянулась, даже не узнать! Чтобы лечение пошло на пользу, нужно очень… Читать дальше

Наталья

2019-03-13 15:46:21

Михаил Анатольевич, большое Вам спасибо за то, что не бросили меня, когда так нужна была помощь! Спасибо, что помогли и помогаете до сих пор! Немного поделюсь своей историей, я перенесла 2 операции на позвоночник, установку и снятие конструкции. Была на консультациях и лечении у врачей, чьи… Читать дальше

Иола Коленова

2015-06-17 09:21:03

Хочу выразить огромную благодарность врачу клиники в Митино Никольскому Николаю Александровичу. После пяти сеансов мануальной терапии он в буквальном смысле поставилд меня на ноги. очень внимательный, чуткий и профессиональный доктор. Спасибо огромное за Ваш труд, успехов в Вашей трудной, но… Читать дальше

Семья Кондрашевых

2014-09-19 13:28:12

Михаил Анатольевич буквально «спас» мою маму! За что ему сердечнейшее спасибо и низкий поклон! Ее мучили сильнейшие боли! Доктор чуткий и порядочный человек! Читать дальше

Врачи клиники Бобыря

стаж работы от 10 лет

Источник

Перелом дужки позвонка в грудном отделе

Страница 1 из 3

Ключевые аспекты. Синонимы: перелом пластинки и фасеток позвонка, перелом задней колонны позвоночного столба. Определение: травматическое повреждение дужки грудного позвонка.

Ключевые аспекты. Синонимы: перелом пластинки и фасеток позвонка, перелом задней колонны позвоночного столба. Определение: травматическое повреждение дужки грудного позвонка.

Лучевая диагностика

Основные характеристики

Наиболее типичный симптом: нарушение целостности кортикального слоя пластинки и/или фасетки грудного позвонка.

Локализация.

- В верхних и средних сегментах грудного отдела позвоночника повреждения данного типа встречаются редко.

- В 60% случаев переломы в грудном и поясничном отделах локализуются между T12 и L2.

- В 90% случаев перелом возникает на уровне с T10 по L4.

Размер: характерно повреждение позвонков сразу на нескольких уровнях.

Рентгено-семиотика

Рентгенография.

- Расширение тени мягких тканей вокруг остистых отростков позвонков: параспинальная гематома.

- Снижение высоты тела позвонка. При простых компрессионных переломах задняя колонна обычно сохраняет целостность.

- Увеличение межножкового расстояния. Повреждение дужки позвонка происходит только при тяжелых взрывных переломах.

- Смещение или подвывих фасеток, спондилолистез, увеличение расстояния между остистыми отростками смежных позвонков. Отражает разрыв дорзального связочного комплекса, часто сопровождается раздроблением дужки позвонка.

Миелография: позволяет оценить состояние спинного мозга при недоступности МРТ.

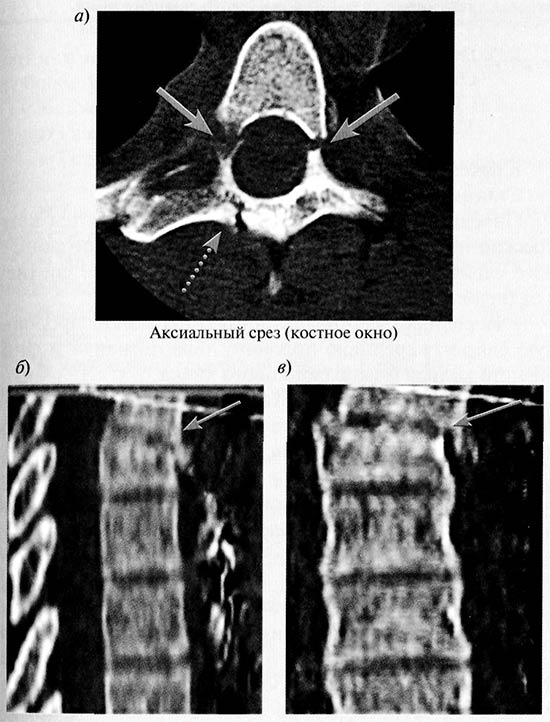

КТ-семиотика

КТ без контрастного усиления: позволяет выявить гематому в параспинальных тканях.

СКТА предоставляет информацию о состоянии грудной аорты и спинальных сосудов, что имеет большое значение при переломах верхних сегментов отдела и наличии сопутствующих переломов ребер.

КТ с костным алгоритмом реконструкции.

Раздробление дужки позвонка.

Линия перелома может проходить через дуго-отростчатый сустав.

Подвывих или смещение фасеток:

- симптом обнаженной фасетки: частичное или полное смещение суставной поверхности суставного отростка позвонка на изображениях в аксиальной плоскости;

- защелкивание фасеток: смещение нижнего суставного отростка вышележащего позвонка кпереди по отношению к верхнему суставному отростку нижележащего позвонка.

Повреждение дорзальных элементов позвонка часто сопровождается раздроблением его тела. Часть костных отломков при этом нередко смещается в позвоночный канал.

Подвывих позвонка, спондилолистез. Симптом Двойного тела позвонка: перекрытие изображений тел позвонков на сканах в аксиальной плоскости.

МРТ-семиотика

Т1-ВИ.

- Острое кровоизлияние выглядит гиперинтенсивным.

- Линия перелома характеризуется МР-сигналом пониженной интенсивности.

- Переломы позвонков сопровождаются разнообразным смещением костных отломков.

Т2-ВИ.

- Отек костного мозга проявляется повышением интенсивности его сигнала.

- При нарушении целостности дужки позвонка отмечается отек околоостистых мягких тканей, что в сочетании с увеличением расстояния между остистыми отростками смежных позвонков говорит о разрыве связочного комплекса.

- Отек спинного мозга. При переломах позвонков важно выявлять сдавление спинного мозга, его перерыв и наличие в нем кровоизлияний.

STIR позволяет более контрастно дифференцировать отек костного мозга.

Переломы позвонков могут сопровождаться формированием острых грыж межпозвонковых дисков.

Данный метод позволяет выявить и четко локализовать гематомы в позвоночном канале и параверте-бральных мягких тканях.

ОФЭКТ-семиотика

Сцинтиграфия скелета.

При данном типе травм отмечается локальное накопление РФП в области дорзальных элементов поврежденного позвонка:

- при острой травме данный метод находит ограниченное применение;

- позволяет выявить скрытые повреждения при необъяснимом хроническом болевом синдроме.

Рекомендации по лучевой диагностике

Оптимальный метод диагностики.

КТ с костным алгоритмом реконструкции и получением тонких срезов является наиболее эффективной методикой выявления переломов дорзальных элементов позвонков.

Для выявления и оценки повреждений спинного мозга применяется МРТ. Данный метод следует всегда включать в перечень исследований для пациентов с неврологическим дефицитом.

Рекомендации к методике исследования.

При КТ рекомендуется выполнять реконструкции в сагиттальной плоскости ввиду их высокой наглядности, которые позволяют оценить протяженность поражения позвоночного столба и позвоночного канала, а также демонстрируют горизонтальные переломы дорзальных элементов позвонков.

Источник

Перелом грудного (торакального) отдела позвоночника – это патологическое или травматическое нарушение анатомической целостности грудных позвонков. Возникает под воздействием внешней механической силы, провоцирующей избыточные сгибания/разгибания позвоночника. Поражение может также случиться вследствие сильного локального удара, возникшего на участке между шеей и поясницей. Повредиться может как один костный элемент, так и одновременно несколько тел позвоночного столба. Часто клиническая картина обнаруживается в 11-12 позвонках.

Компрессионный перелом грудного отдела.

Травмы одинаково распространенны как у мужского, так и женского пола. Молодые люди и дети чаще ломают позвоночник по причине несчастных случаев (аварий, ДТП, падений, спортивных травм и пр.), пожилая категория людей – на почве остеопороза. У пожилого человека, имеющего остеопороз, разлом позвонка со слабой костной прочностью может произойти даже при незначительных физических нагрузках.

Переломы в данном отделе опасны своими тяжелыми осложнениями, которые представляют угрозу для его жизни. Особенно, если они единовременно сочетаются с дополнительными поражениями связок, хрящей, мышц, спинного мозга, нервных структур, кровеносных сосудов и внутренних органов.

Восстановительная терапия при переломе грудного отдела позвоночника – задача не из легких, требующая грамотного подхода в подборе наиболее эффективной тактики лечения (консервативной или хирургической) и организации должной реабилитации после оказания основной медицинской помощи больному.

Самые уязвимые позвонки

Переломы бывают травматического генеза, происходящие при здоровом позвоночнике вследствие травм и патологической этиологии, когда нарушение целостности торакальных позвонков происходит по причине внутренних процессов(например остеопороз). Широко распространенными являются компрессионные переломы (КП).

При таких условиях возникает значительное давление на передние зоны позвонкового тела с последующим растрескиванием его структур и сжатием (проседанием) позвонка по высоте. При критически сильной клиновидной деформации грудного сегмента развиваются: компрессия на спинной мозг и близлежащие нервные окончания, что вызывает острую неврологическую симптоматику. Согласно МКБ (Международной классификации болезней), данной категории травм присвоены следующие коды:

- S22.0 при повреждении только одного грудного позвонка;

- S22.0 – при разломе нескольких позвонковых элементов в торакальном отделе.

Виды переломов.

Компрессионные переломы происходят на границе грудопоясничного (тораколюмбального) перехода, на любом из таких уровней, как Т11, Т12, L1 и L2. Область в пределах Т11- L2 испытывает значительную силу нагрузки и отличается сложной биомеханикой. Т11 и Т12 – наиболее уязвимые точки грудного отдела. Несколько реже поражается сегмент Т6, и в самых редких случаях поражение припадает на остальные элементы.

Механизмы появления грудного перелома

Ведущими провоцирующими факторами являются:

- сильный удар по позвоночнику;

- дорожно-транспортное происшествие;

- падение с высоты, с приземлением на ровные конечности или ягодицы;

- выраженный остеопороз, при котором патогенез может случиться при самых несложных нагрузках, даже в момент чихания или кашля;

- подъем тяжестей;

- внутрикостные новообразования, гемангиомы;

- раковые патологии других органов.

Наиболее частые обстоятельства перелома.

Остеопорозу больше всего подвержены женщины после наступления менопаузы. Как показывают статистические данные, около 40% пациентов женского пола ближе к 70-80 годам имеют КП хотя бы одного тела позвонка.

Правила транспортировки и первой помощи

Суть доставки пациента в лечебное заведение состоит в очень бережном размещении в лежачем положении на ровных, жестких носилках, у которых поверхность не прогибается, с последующей иммобилизацией тела.

Главное — полная неподвижность.

До приезда машины скорой помощи можно осуществить внутримышечное (в ягодицу) введение классического обезболивающего препарата. Любой пероральный прием запрещен!

Многолетний КП, который не был распознан вовремя и не лечился приводит к грубым искривлениям позвоночного столба, прогрессирующему остеохондрозу, грудной радикулопатии и другим серьезным осложнениям. Поэтому при первом появлении даже легкого дискомфорта в спине не медлите, срочно пройдите рентгенологическое обследование!

Симптомы переломов грудного отдела позвоночника

Перелом легко диагностируется на рентгене.

Симптомы, которые могут наблюдаться по отдельности или идти в комплексе:

- внезапный хруст или треск в позвоночнике;

- интенсивная локальная боль непосредственно после случившейся травмы;

- болезненность при пальпации травмированного участка;

- угнетение опорно-двигательных функций в проблемной зоне;

- нарастание болезненных явлений при движении и любой попытке изменить позу, при совершении глубокого вдоха, покашливании;

- отек мягких тканей вблизи произошедшего поражения;

- ощущение парестезий в ногах (покалывание, онемение, потеря чувствительности и пр.), слабость нижней половины тела (чаще нижних конечностей);

- тошнота, проблемы с глотанием, удушье;

- боль в области живота и/или грудной клетки, в основном при оскольчатой форме;

- потеря сознания от болевого шока.

Особенно агрессивен в плане своего проявления и развития осложнений оскольчатый перелом, при котором характерно раздробление позвонка на костные фрагменты. Отколовшиеся осколки с высокой долей вероятности могут травмировать спинной мозг, сосудистые и нервные ветви, вслед за этим, стремительно повлечь серьезную дисфункцию тазовых органов и паралич ног. Самая опасная разновидность травмы встречается крайне редко: из всех возможных переломов позвоночного столба на ее долю приходится 10%-12%.

Корсет грудного отдела

При компрессионном переломе одной из главных составляющих лечебно-восстановительного процесса является ношение ортопедического корсета. Его назначают как при консервативном лечении, так и после операции. Он надежно зафиксировать спину в правильном положении, минимизировать давление на спинномозговую оболочку и нервные корешки, предотвратить патологическое смещение позвонков, ускорить сращение кости.

Один из вариантов корсета.

Жесткость, размер и степень фиксации изделия подбираются ортопедом. Иногда требуется изготовить по индивидуальным меркам, чтобы оно максимально точно воспроизводило все физиологические изгибы спины. Приблизительная цен составляет около 15 тыс. рублей. На порядок дороже будет купить корсет, сделанный по меркам.

Носить корсет так же важно, как и на определенных этапах восстановления проходить массаж, ЛФК, процедуры физиотерапии и другие мероприятия, назначенные врачом. Ортопедический бандаж используют от 1 до 6 месяцев по несколько часов в сутки (3-6 часов).

ЛФК грудного отдела при переломе

Лечебная гимнастика при компрессионном поражении грудной локализации – наиважнейшая часть программы лечения. Упражнения после компрессионного перелома выбирает реабилитолог совместно с основным специалистом.

Комплекс подходящий и взрослым.

Вернемся к рассмотрению темы о лечебной физкультуре. Восстановительная зарядка контролируется инструктором по ЛФК, чтобы исключить совершение грубых технических ошибок. Движения должны быть плавными и спокойными, без резких рывков, иметь щадящую амплитуду. Выполняется зарядка в положении лежа. Несоблюдение временных рамок, ограничений относительно физического режима и любые попытки форсирования нагрузки приведут к ухудшению самочувствия, обострению заболевания, не исключено, что и к повторному перелому.

Продолжение.

В ранний восстановительный период рекомендуется облегченная гимнастика в течение 10 минут, дыхательные техники и посильные задачи на проработку различных групп мышц мышц, чтобы не допустить их атрофии. Ранняя ЛФК включает примерно такие упражнения, как:

- сжимание пальцев рук и ног;

- диафрагмальное дыхание;

- вращения стопами ног и кистями рук;

- изометрические напряжения бедренных, ягодичных, голенных мышц;

- сгибание/разгибание верхних конечностей в локтях;

- приведение носка ступни по направлению к себе;

- сгибание ног в коленном суставе, скользя ступнями по поверхности;

- напряжение/расслабление спинных мышц.

По окончании начального этапа включаются элементы посложнее, позволяющие повысить кровообращение в проблемной зоне, нормализовать функциональность внутренних органов и, конечно, подготовить мышечный каркас к воспроизведению более сложных задач физической активности. Общее время одного полного занятия, включающего разнообразный комплекс упражнений при КП, уже составит около 20 минут. Начинается и заканчивается лечебная физкультура дыхательной гимнастикой. Примерный комплекс второго периода:

- изометрических сокращениях спинной мускулатуры;

- сгибании/разгибании, разведении рук;

- повортах вправо/влево головы, сочетаемых с движениями рук;

- сгибании нижних конечностей в коленях с последующим выпрямлением ног в возвышенном положении;

- поочередном разведении нижних конечностей в стороны;

- прогибании грудной зоны с опорой на локти;

- приподнимании головы и плечевого пояса;

- имитации ногами езды на велосипеде и др.

Комплекс ЛФК становится разнообразнее и интенсивность нагрузок увеличивается. Упражнения все еще выполняется лежа на животе или спине. Постепенно вводятся тренировки стоя на четвереньках и на коленях. На завершающих стадиях восстановления включаются задачи на легкое отягощение и сопротивление. В последние сроки реабилитации назначаются полуприседы на носочках, размеренные наклоны назад в положении стоя, перекаты с пятки на носок, при этом нужно держаться руками за перекладину. Продолжительность тренировок возрастает до 30 минут, выполняются они дважды в сутки.

Минимум 2 месяца пациентам запрещено сидеть. Лимитировано ходить через 10 дней, а кому-то только спустя 1,5-2 месяца. Если для аугментации и консолидации треснувшего позвонка использовалась одна из технологий цементопластики, вертикализация пациента возможна в тот же день после проведенной хирургии.

Последствия перелома грудного отдела позвоночника

Специалисты призывают: ни при каких обстоятельствах не заниматься самолечением или вообще бездействовать! Проблема крайне серьезная, сопряженная большими рисками последствий, она сосредоточена в непосредственной близости со спинным мозгом и спинномозговыми окончаниями. Поэтому лечение, реабилитация и даже функциональное восстановление в отдаленный период проходит только по врачебным рекомендациям. Примите к сведению, что любой форум в интернете – это место, где вы можете узнать как полезную информацию, так и встретить совершенно абсурдные советы, несопоставимые с травмой.

Спинномозговые образования обеспечивают иннервацию многих внутренних органов. Самым критичным исходом может быть полный паралич ног. Ненадлежащая терапия выводит многие органы и системы организма из строя, спровоцировав сердечные патологии, легочную пневмонию, отказ функций кишечника и серьезное нарушение работы органов мочеполовой системы.

Если вам рекомендована операция при компрессионном переломе, не нужно с ней оттягивать. Их выполняют относительно безболезненно и с минимальной инвазивностью. Невыполненное своевременно операционное восстановление целостности и анатомических пропорций позвонка чревато формированием кифотического горба. Наивно полагать, что вам поможет Бубновский, лечение по его методике уместно лишь при легкой степени повреждений.

Принципы диагностики

Чтобы выбрать правильный алгоритм лечебных действий, должны быть учтены особенности травмы. Классификация переломов учитывает не только место, но степень и давность.

По характеру нарушение целостности тел позвонков бывает:

- компрессионным;

- оскольчатым;

- комбинированным (компрессионно-оскольчатым);

- в сочетании с вывихом и подвывихом в грудном отделе.

Важно определить, сколько тел пострадало, сохранена ли стабильность пораженного позвонка или нестабильность. На диагностическом обследовании необходимо определить, подверглись ли компрессии нервы и спинальный канал от случившейся травмы. И установить степень разрушения. В зависимости от того, как изменилась высота деформированного костного тела, поражению дают 1,2 или 3 стадию:

- 1 ст. – высота сократилась на 1/3 от нормы;

- 2 ст. – h уменьшилась в 2 раза;

- 3 ст. – по вертикальной оси позвонок просел более чем на 50%.

В качестве основных диагностических методов после тщательного сбора и оценки анамнеза больного используются:

- рентгенография в двух проекциях;

- МРТ или КТ, чтобы увидеть состояние спинного мозга и его оболочек, хрящевых межпозвоночных структур и связочно-мышечных волокон, обнаружить новообразования;

- миелография для внесения ясности в результаты вышеизложенных способов, если они оказались недостаточно информативными;

- остеоденситометрия при остеопорозе, чтобы оценить показатели костной массы и минеральной плотности позвонковой кости.

Дополнительно берутся стандартные анализы крови, мочи, назначают электрофорез белков сыворотки крови с иммунофиксацией, тесты на гормоны, онкологию.

Лучшие по качеству услуги, согласно отзывам врачей и пациентов, оказывают в санаториях и медцентрах Чехии. Здесь же выполняются как нигде лучше высокотехнологичные малоинвазивные оперативные вмешательства (вертебропластика, кифопластика и пр.) на позвоночнике.

Источник