Перелом дна глазницы операция

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Рассказывает Роман Карташов,

челюстно-лицевой хирург

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Симптомы перелома стенки глазницы

- появление боли, отека или гематомы в области глаза;

- онемение щеки, десны;

- кровотечение из носа;

- изменение положения глаза, двоение в глазах;

- снижение остроты зрения;

- нарушение конфигурации лица (из-за переломов лицевого скелета при обширных травмах).

Диагностика перелома стенки глазницы

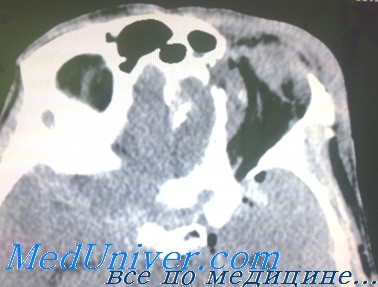

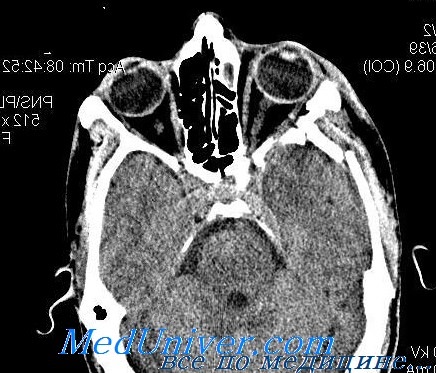

Компьютерная томография (КТ) является золотым стандартом в диагностике переломов глазницы, позволяющим точно воспроизвести вид скелета орбиты и прилежащих структур в нескольких плоскостях. 3D реконструкция дает достоверную информацию о количестве костных отломков орбиты и их положении.

Лечение переломов стенки глазницы

- антибактериальное для предотвращения развития инфекции;

- симптоматическое для купирования боли, отека, подкожных гематом;

- хирургическое для восстановления прежней формы скелета, положения глаза, дренирование внутриглазничных гематом.

Переломы глазницы существенно отличаются как по локализации, так и по степени тяжести. Глобально врачу важно определить, необходима ли операция.

Показания к проведению операции:

- нарушение функции зрения (часто из-за перелома происходит смещение глаза, в результате чего появляется двоение; нарастающая гематома может привести к атрофии зрительного нерва и потере зрения; костные фрагменты могут препятствовать сокращению мышц, что приводит к ограничению движения глаза);

- нарушение структуры лицевого скелета из-за смещения костных отломков, что проявляется изменением черт лица, асимметрией, обезображиванием;

- сдавление подглазничного нерва смещенными костными фрагментами, что привело к онемению щеки, половины носа, губы и десны.

Предпочтительно выполнять операцию сразу после перелома до развития отека. Если отек все же успел появиться, то необходимо подождать 3-5 дней.

Если оставить перелом без лечения, то возможны неблагоприятные последствия в виде посттравматической деформации, нарушения зрения, изменения положения глаза. Лечить их гораздо сложнее, нежели «свежую» травму.

Виды операций при переломе глазницы:

Стенки глазницы представлены очень тонкими костями, и вернуть их в прежнее положение не представляется возможным. Однако в арсенале хирургов есть несколько материалов для протезирования: собственная кость пациента со свода черепа, титановая сеть и различные синтетические протезы.

Если речь идет о переломе края глазницы, то восстановление его формы выполняется при помощи фиксации титановых пластинок винтами, т.к. в этом месте кость достаточно толстая.

Реабилитация после перелома стенки глазницы

После операции выполняется компьютерная томография для контроля результата проведенной операции. Пациент находится под наблюдением челюстно-лицевого хирурга и офтальмолога.

Как правило, при гладком течении послеоперационного периода на 3-4 сутки отек в области операции начинает спадать, а через 7-10 дней могут оставаться только следы гематом.

Реабилитация направлена на восстановление функции зрения. Пациентам рекомендуется выполнять глазодвигательные упражнения, избегать повышения давления в полости носа во время чихания и высмаркивания.

Противопоказания к операции

- тяжелая черепно-мозговая травма

- сопутствующая патология, при которой противопоказаны любые операции.

Источник

Лечение взрывных переломов глазницы. Рекомендации

В начальном посттравматическом периоде пациенты получают системную антибиотикотерапию (обычно цефалоспорины первого поколения), назальные деконгестанты и пакеты со льдом. Некоторые предпочитают отложить хирургическое лечение «взрывных» переломов на 7—10 дней для уменьшения отека и рассасывания кровоизлияний. Для разработки хирургического подхода необходима консультация хирурга-окулопластика.

Диплопия часто является следствием кровоизлияний и отеков в тканях нижней прямой мышцы и, в таком случае, разрешается спонтанно. Время проведения и показания для хирургического вмешательства являются предметом обсуждения. Выделяют следующие показания для проведения хирургического вмешательства:

1. Признаки ущемления нижней прямой мышцы глаза или околомышечных тканей с явлениями диплопии

2. Заметный энофтальм через 7—10 дней после травмы

3. Травмы с высоким риском последующего энофтальма:

а. обширные переломы дна и/или медиальной стенки

б. комбинированные переломы дна и медиальной стенки глазницы

Если диплопия сохраняется по прошествии 7—10 дней, для подтверждения ущемления мышцы выполняют форсированный тест. Лидокаином или тетракаином проводят местную анестезию глазного яблока книзу от лимба. Глазное яблоко захватывают пинцетом за конъюнктиву и поворачивают кверху. При положительном тесте глазное яблоко повернуть невозможно, что указывает на ущемление нижней прямой мышцы, нижней косой мышцы или фиброзной околомышечной ткани. Форсированный тест также проводится для определения, является ли мышечная дисфункция следствием отека или гематомы.

Глазное яблоко захватывают зажимом за конъюнктиву и пациента просят смотреть в направлении исследуемой мышцы (обычно вниз — при поражении нижней прямой мышцы). Таким образом, врач сможет определить, действует ли мышца.

Намного легче и эффективнее проводить коррекцию энофтальма в ранние сроки, так как по прошествии определенного времени энофтальм осложняется атрофией орбитальной жировой клетчатки и укорочением наружных мышц глаза. Операция выполняется под общей анестезией. Доступ к дну глазницы можно получить через трансконъюнктивальный или субцилиарный разрез. Обнажают надкостницу нижнего орбитального края, и надкостницу глазницы осторожно приподнимают от дна и медиальной стенки. Ущемленные ткани аккуратно высвобождают при помощи тупых инструментов, например, периостального элеватора Freer.

Хирург ищет задний край перелома дна для установки орбитального имплантата. В качестве имплантата используют множество материалов, включая нейлон (супрамид), пористый полиэтилен, тефлон, кость и др. Целью является реконструкция нормального контура стенок глазницы и репозиция орбитальных тканей в глазницу. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подглазничный нерв, который хорошо заметен на дне глазницы. Доступ к медиальной стенке глазницы осуществляется через дно или транскарункулярный разрез. При обширных переломах медиальной стенки часто требуется установка имплантата.

Небольшие переломы медиальной стенки обычно не требуют восстановления, они редко вызывают ущемление мышц. Надкостницу сшивают, так же как конъюнктиву или кожу. Могут быть оставлены шелковые швы на реберном крае нижнего века (обеспечивающие натяжение), которые фиксируются к коже лба в течение первой послеоперационной недели. Это поможет предотвратить ретракцию нижнего века и обеспечит защиту глаза в течение раннего послеоперационного периода. Пациенты получают подробные инструкции не выдувать воздух с силой через нос и избегать чрезмерной физической нагрузки.

Некоторые переломы глазницы требуют немедленного хирургического вмешательства, в таких случаях отсрочка на 7—10 дней невозможна. Они носят название «переломы-ловушки», некоторые авторы описывают их как «взрывные» переломы типа «white-eyed».13 Переломы такого типа обычно наблюдаются у детей и молодых людей при неполном переломе нижней стенки глазницы. В таких клинических случаях может потребоваться консультация специалиста по окулопластике. Неоскольчатый (в виде петли) перелом дна глазницы сопровождается плотным ущемлением нижней прямой мышцы или околомышечных тканей.

Такой перелом напоминает перелом по типу «зеленой ветки», при котором кость не ломается полностью, а может деформироваться и быстро возвращаться в исходную конфигурацию вследствие высокой эластичности костей в молодом возрасте. Временная деформация дна глазницы вызывает прочное ущемление тканей. У таких пациентов отмечается значительное ограничение подвижности глазного яблока при взгляде вверх. Кроме того, у данных пациентов может наблюдаться окулокардиальный рефлекс с тошнотой, рвотой, брадикардией и блокадой сердца.

Такое состояние может быть опасно для жизни, при симптомах сердечной блокады рекомендуется провести ЭКГ-исследование. Корональная КТ может выявить «отсутствие» нижней прямой мышцы при практически нормальном дне глазницы с локализацией мышцы в верхнечелюстной пазухе. Томограммы могут быть интерпретированы как нормальные, в таком случае необходимо получить мнение нескольких специалистов. При таком переломе может быстро развиться ишемия нижней прямой мышцы с ишемическим некрозом, следствиями которого будут фиброз и потеря функции мышцы. Следовательно, операцию рекомендуется провести в пределах 24—72 часов для предотвращения некроза мышцы и уменьшения риска тяжелой брадикардии вследствие развития окулокардиального рефлекса.

Медиальная стенка глазницы образована преимущественно тонкой бумажной пластинкой решетчатой кости и также легко подвержена переломам; переломы медиальной стенки часто сочетаются с переломами дна глазницы. Изолированные переломы медиальной стенки встречаются намного реже и требуют особого наблюдения, так как могут быстро вызвать нарушения подвижности глаза. Они также являются частой причиной позднего развития энофтальма. Осложнения переломов медиальной стенки глазницы включают ущемление внутренней прямой мышцы, эмфизему глазницы, псевдосиндром Дуэйна, при котором наблюдается втягивание глазного яблока в глазницу, верхнее веко опускается при повороте глаза к носу (абдукции), а также может возникнуть поздний энофтальм.17 Хирургическое вмешательство требуется при обширных переломах медиальной стенки глазницы и при ущемлении мышцы костными отломками.

Переломы крыши глазницы обычно наблюдаются в результате серьезных травм, например, после дорожно-транспортных происшествий или падений с высоты. Такие переломы могут сочетаться с повреждением лобной пазухи и внутричерепных структур. В числе осложнений могут быть истечение цереброспинальной жидкости, внутричерепное кровоизлияние, дисбаланс наружных мышц глаза с болезненным ограничением подвижности при взгляде вверх, птоз, травматическое энцефалоцеле, менингит и абсцесс мозга. Верхняя поднадкостничная гематома может вызвать смещение глаза книзу. При простом переломе крыши глазницы без перелома внутренней пластинки черепной кости доступ к нему может быть осуществлен через разрез со стороны надбровной дуги. Более сложные переломы требуют консультации нейрохирурга и/или оториноларинголога.

Назоэтмоидальные переломы являются результатом контузионной травмы, направленной в среднюю часть лица. Переломы костей носа и решетчатой кости обычно сопровождаются расширением внутреннего угла глазной щели (травматический телекантус) и уплощением переносицы. Переломы, захватывающие слезоотводящие пути, сопровождаются обструкцией носослезного протока и слезотечением. Переломы медиальной стенки глазницы могут распространяться в переднюю черепную ямку. Такие переломы часто захватывают решетчатую пластинку с проникновением костных отломков в переднюю черепную ямку и сопровождаются ринореей цереброспинальной жидкости.

При продолжающейся ринорее СМЖ требуется консультация нейрохирурга. Хирургическое вмешательство при травматическом телекантусе или обструкции носослезного протока выполняет специалист по окулопластике.

Переломы латеральной стенки глазницы также наблюдаются при серьезных травмах, обычно после дорожно-транспортных происшествий, падений или ударов тупыми предметами. Такие переломы редко сопровождаются нарушениями подвижности глаза, но могут также требовать хирургического восстановления при значительных косметических дефектах или при соприкосновении костных отломков с содержимым глазницы.

Наблюдаются также тройные переломы, так называемые переломы «треножника», с захватом скуловой кости. Обычно такие переломы происходят в трех местах: по линии лобно-скулового шва, по скуловой дуге и по нижнему краю глазницы около скуловерхнечелюстного шва. При этом скуловая дуга смещается с уплощением скулового бугра, расширением и смещением книзу латерального края глазницы, увеличением орбиты с энофтальмом; кроме того наблюдается гипестезия щеки и верхних зубов на соответствующей стороне. Уплощение щеки может быть скрыто отеком тканей лица. Перелом может распространяться на дно глазницы с ущемлением ее содержимого и развитием диплопии.

Пациенты часто жалуются на затруднение жевания (тризм), которое является следствием повреждения височно-нижнечелюстного сустава. Большинство хирургов рекомендуют выполнять хирургическое вмешательство в ранние сроки, так как позднее восстановление усложняется развитием фиброза и может потребовать проведения остеотомии.

Переломы в средней части лица называются переломами Ле Форт. При переломе Ле Форт I вовлекается нижний отдел верхней челюсти, глазница не повреждается. Переломы Ле Форт II, также называемые пирамидальными переломами, включают перелом верхней челюсти, костей носа, нижнего края глазницы, медиальной стенки и дна глазницы, а также могут захватывать слезоотводящие пути. Перелом Ле Форт III, называемый также черепно-лицевым разобщением, захватывает кости носа, медиальную и латеральную стенки глазницы и скуловую дугу. При таком переломе лицевой скелет соединен с черепом только мягкими тканями. Вовлечение глазницы при II и III типах может осложняться ущемлением глазодвигательных мышц и развитием диплопии.

Ранние послеоперационные осложнения после восстановления переломов дна и медиальной стенки глазницы включают присоединение инфекции, кровотечение, потерю зрения и развитие диплопии. При слишком большом размере имплантата может развиться компрессия зрительного нерва. Пациенты с ущемлением глазодвигательных мышц часто имеют преходящую послеоперационную диплопию вследствие геморрагии и отека тканей. При старом переломе могут развиваться рубцевание и фиброз нижней прямой мышцы, и в таком случае, даже при полном высвобождении мышцы, может сохраняться диплопия. Таким пациентам может потребоваться операция по коррекции косоглазия для восстановления бинокулярного зрения. Перед проведением таких операций обычно требуется выждать достаточное время (обычно 6 месяцев) для послеоперационного восстановления функции мышцы.

Поздние осложнения обычно связаны с орбитальным имплантатом. Среди них присоединение инфекции, смещение и экструзия. Кроме того, может образоваться интраорбитальная киста, особенно при наличии в орбите остатков слизистой оболочки пазухи. В редких случаях в окружающей имплантат капсуле может развиться позднее кровотечение, при этом пациенты жалуются на боль, ощущение давления, воспаление и проптоз.

Восстановление старых переломов затруднено, т.к. они обычно осложняются развитием фиброза ущемленных тканей и атрофией жировой клетчатки. Тем не менее, часто имеют место хорошие результаты. Другие возможности хирургического лечения включают коррекцию косоглазия для восстановления бинокулярного зрения и блефаропластику верхнего века с целью маскировки энофтальма на травмированной стороне.

– Также рекомендуем “Внутриорбитальные инородные тела. Обследование, диагностика”

Оглавление темы “Травмы слезных канальцев, глазницы”:

- Восстановление слезных канальцев при травме. Принципы

- Моноканаликулярный стент, кольцевой стент при травме слезных канальцев. Применение

- Стент Кроуфорда при травме слезных канальцев. Применение

- Ведение пациентов после операции на веке. Рекомендации

- Травмы глазницы. Частота, механизмы развития

- Обследование при травмах глазницы. Диагностика

- Взрывные переломы глазницы. Обследование, диагностика

- Лечение взрывных переломов глазницы. Рекомендации

- Внутриорбитальные инородные тела. Обследование, диагностика

- Лечение внутриорбитальных инородных тел. Показания для удаления, наблюдения

Источник

- 10 Июля, 2018

- Офтальмология

- Марина Шаймухаметова

Перелом глазницы – это часто встречающееся явление, обычно сопровождающее травмы головы, особенно часто сотрясения мозга.

Глазница – одна из двух впадин в черепе, в ней расположено глазное яблоко и его придатки. Иначе эта полость носит название орбиты.

Строение глазницы

Орбита имеет четыре стенки, прочно скрепленные друг с другом: верхнюю, нижнюю, наружную и внутреннюю. Так как глазница пирамидальной формы, то у нее также имеется основание и вершина. Основание расположено ближе к наружной части черепа, а противоположная сторона орбиты уходит острием вглубь, к глазничной щели, где соединяется с каналом зрительного нерва.

Строение глазницы:

- Верхняя стенка сформирована лобной костью и соседствует с передней черепной ямкой. Внутри лобной кости находится лобная пазуха. По этой причине, если в этой пазухе возникает воспаление, оно переходит и на глаз.

- Нижняя стенка образуется частью верней челюсти. Она также граничит с пазухой, но с гайморовой, возникающие в ней воспалительные процессы легко начинают распространяться и на орган зрения.

- Наружная стенка страдает реже всего, так как состоит сразу из трех костей глазницы: клиновидной, скуловой и лобной и является наиболее прочной.

- Внутренняя стенка обладает самой хрупкой структурой. Виной тому решетчатая кость, именно она формирует этот участок орбиты. Для нарушения целостности стенки достаточно несильного удара тупым предметом. Повреждение костной ткани и века приводит к попаданию воздуха, в следствии чего образуется мягкая опухоль, при пальпации явственно чувствуется перемещение воздуха, слышен хруст. Возникающие воспаления в этой области легко перекидываются на глазничную впадину.

Глазное яблоко имеет множество отходящих от него нервов и сосудов, по этой причине костная ткань орбитальной впадины испещрена отверстиями.

Причины повреждения

Переломы всегда возникают в результате физического воздействия, нарушение целостности глазницы не является исключением:

- По статистике, большая часть таких повреждений приходится на мужскую часть населения, так как представители сильного пола получают подобные травмы в результате драк, если удар приходится в район глаза или переносицы.

- Еще один распространенный источник переломов орбиты -это автомобильные аварии, при столкновении часто удар приходится на лицо.

- Травмы при занятии спортом.

- Несчастные случаи, падения и удары об тупые жесткие предметы.

Симптоматика

Одним из первых признаков перелома глазницы являются резкие болевые ощущения в глазу и области вокруг него. Но, так как подобный симптом возможен при любом заболевании зрительного аппарата, то необходимо учитывать совокупность факторов.

- Зрение пострадавшего теряет четкость, изображения он видит, «как в тумане».

- Отек глаза и близлежащих тканей.

- Скопление крови и, как следствие, синий оттенок кожи лица и век.

- Из-за гематом и отеков больной не может полностью открыть глаз, сомкнуть веки также становится затруднительно.

- Потеря подвижности глазного яблока.

- При пальпации в предполагаемом месте перелома наблюдается крепитация.

- Часто при травмах такого рода возникает двоение в глазах.

- Смещение глазного яблока – оно может сдвинуться в сторону от своей оси или вперед, либо же уйти глубже в орбиту.

- Гиперемия глаза.

- В некоторых случаях переломов орбиты глаза наблюдается кровотечение.

- Косоглазие – глаза пострадавшего не смотрят в одну точку.

- Опущение верхнего века.

Диагностика

Приведенные выше первые признаки перелома глазницы помогут установить диагноз в простых случаях или дать предварительную оценку при тяжелых, осложненных травмах. Травматолог после самоличного осмотра для подтверждения вердикта может назначить ряд процедур.

- Рентген-способ, сочетающий в себе простоту и достоверность. Снимок покажет состояние поврежденной орбиты, а также возможные попутные травмы.

- Компьютерная томография определит малейшие изменения в костной ткани орбит. Дополнительным плюсом КТ становится возможность определить повреждения близко расположенных органов, а также сосудов и нервов.

- МРТ – не менее эффективная процедура, позволяет оценить состояние глазницы и глазного яблока, а также выявить участок поражения.

МКБ-10

По международному классификатору травмы орбиты относятся к переломам лицевых костей и помечаются символом S. Травмы глаза и глазницы имеют код S05.

Классификация переломов глазницы по разным признакам

Каждый медицинский случай индивидуален, поэтому введена классификация травм орбиты.

По характеру повреждения целостности кожи:

- Закрытый – такой перелом глазницы называется изолированным, так как он не контактирует с соседними органами и внешней средой.

- Открытый – кожные покровы и внутренние оболочки орбиты нарушены, высок риск занесения и распространения инфекции.

По месту локализации повреждения:

- Прямое воздействие – удар пришелся непосредственно на орбитальную область глаза.

- Непрямое воздействие – стенки глазницы были повреждены в результате давления и смещения других черепных костей, которые были деформированы в первую очередь.

Также различают переломы глазницы по степени тяжести:

- Травма без перелома, иными словами, трещина кости. Не требует оперативного вмешательства, лечится консервативными методами.

- Перелом без смещения.

- Повреждение со смещением кости. Только опытный врач сможет поставить костный отломок на место. Понадеявшись на самолечение, можно добиться печальных последствий.

Степень интенсивности воздействия влияет на то, как будет протекать ход болезни:

- Низкоинтенсивные повреждения возникают при малом применении силы, часто предполагаемый перелом оказывается только трещиной. При этом виде травмы обходятся без хирургического воздействия.

- Среднеинтенсивный перелом образуется при умеренном приложении силы и характеризуется небольшими смещениями костей и наличием некоторого количества отломков. Для лечения этих повреждений может понадобиться незначительное оперативное вмешательство, при котором произойдет вправление костей, после чего нужна жесткая фиксация пострадавшего участка.

- Травмы с высокоинтенсивным уровнем воздействия отличаются большим количеством блуждающих отломков, которые нестабильны, множественными разрывами кожных покровов, сопутствующими травмами, а также нарушениями строения лица. Такой вид повреждения возникает, когда сломано больше 2 орбитальных стенок.

Исправить ситуацию можно только при помощи врача-хирурга и прочих специалистов, обратиться к ним следует, как можно быстрее.

Первая помощь

Если у пострадавшего наблюдается боль вокруг глаза, а также отек и синюшность тканей век, необходимо вызвать карету скорой помощи. Пока она едет, любой человек может предпринять ряд мер.

При наличие необходимых медикаментов рекомендуется промыть рану антисептическим средством и закапать капли, направленные по своему действию на борьбу с инфекцией, которая вероятно могла проникнуть в очаг поражения.

Для снижения болевого синдрома и отека глаза к поврежденному участку прикладывается холодный компресс.

Чтобы облегчить состояние пострадавшего, ему можно дать обезболивающее лекарство.

Даже при видимом наличии инородных тел в глазном яблоке, неспециалисту нельзя пытаться их извлечь. Лучшим вариантом в данной ситуации будет наложение нетугой стерильной повязки из любой чистой материи, таким образом, чтобы она полностью закрывала пострадавшую область.

Лечение

Терапия травм орбиты зависит от тяжести перелома. Для успешного выздоровления больному потребуется наблюдаться не только у хирурга, но и у окулиста и лора.

Цель всех медицинских процедур состоит в восстановлении целостности костной ткани и возвращении на свои места смещенных обломков. Лечение должно исправить возникшие проблемы со зрением, такие, как косоглазие и двоение в глазах.

При несложных переломах и трещинах возможно обойтись без операций, используя медикаментозное лечение и фиксацию перелома. При этом пациент должен соблюдать полный покой, нельзя чихать и сморкаться.

Если переломы сложные, со смещением, а также есть риск потери зрения и распространения патогенной микрофлоры из носогайморовых пазух, требуется немедленно оперировать пострадавшего.

Дополнительно, может понадобиться исправление неверного расположения глазного яблока.

При высоком глазном давлении хирурги откладывают проведение операции. Этот выбор врачей чреват рисками, если произойдет кровоизлияние, давление в глазу дойдет до критической отметки. Понадобится использование дренирующего устройства.

При отсутствии лечения в промежутке 2-3 недель после случившегося несчастного случая кости начинают неверно срастаться, а блуждающие отломки нижней стенки разрушаются. Вместо нее образуется рубцовая ткань.

Реабилитация

Для скорейшего восстановления и возвращения к дотравматическому состоянию, больному понадобится пройти курс реабилитации. После проведения операции она занимает от 2 недель до пары месяцев.

В реабилитационную терапию входит:

- прием лекарств, обеспечивающих обезболивание, подавление воспалительных процессов, а также повышающих иммунитет пациента.

- Дополнительно лечащий врач может назначить физиотерапию.

- Прием препаратов, содержащих необходимые витамины и минералы для более интенсивного восстановления костных тканей.

Крайне важно соблюдать все рекомендации и назначения врача.

Последствия

Даже при своевременном лечении невозможно вернуть зрение, которое пациент имел до несчастного случая.

Когда пострадавший затягивает с обращением в больницу, у него может развиться ряд самых неприятных последствий перелома глазницы:

- Отсутствие медицинского вмешательства, в том числе постановки смещенной кости на место, приведет к неправильному срастанию костей и образованию в местах их отсутствия рубцовых тканей. Эта структура не может справиться с функциями костного каркаса.

- Вероятно, что в рану может попасть инфекция, в дальнейшем проводящая за собой гниение и абсцесс.

- При травмировании орбитальной кости часто рвутся глазные мышцы, после этого нарушается подвижность глазного яблока, пострадавший не может сменить направление взгляда. Чтобы посмотреть на предмет, находящийся сбоку, человеку приходится поворачиваться всем корпусом.

- Ущемление мышцы приводит к косоглазию.

- Нарушение симметричности лица, шрамы и рубцы.

К сожалению, избежать негативных последствий травм глазницы совсем невозможно, но в силах и в интересах каждого человека снизить вероятность их возникновения. Для этого необходимо как можно скорее обратиться в больницу за помощью. Если в течении пары месяцев не поставить на место смещенные кости, они срастутся в деформированном виде, что скажется на внешнем виде человека. Помимо этого, навсегда будут нарушено полноценное функционирование зрительного органа.

Источник