Перелом дюпюитрена иммобилизация

Дюпюитрена перелом (G. Dupuytren, французский хирург, 1777- 1835) – перелом медиальной лодыжки и малоберцовой кости в нижней трети с разрывом связок межберцового синдесмоза. При этом переломе нередко наступает подвывих стопы кнаружи. Дюпюитрена перелом встречается часто; описан Г. Дюпюитреном в 1819 г.

Механизм возникновения

Механизм возникновения этого перелома – пронационно-абдукционный. Стопа имеет естественную вальгусную установку, равную 10°, и поэтому она при травмах чаще подвертывается кнаружи. При этом в силу крепости медиальной (дельтовидной) связки наступает отрывной перелом медиальной лодыжки, а таранная кость приобретает вальгусное положение. Блок таранной кости упирается в латеральную лодыжку, и происходит ее перелом с разрывом передней или чаще обеих межберцовых связок.

Клиническая картина

При Дюпюитрена переломе обычно определяется припухлость в области голеностопного сустава. В случае подвывиха стопы кнаружи имеется патологическая вальгусная установка стопы, особенно четко видимая при осмотре сзади. Пальпаторно определяется резкая болезненность в области медиальной лодыжки, по ходу малоберцовой кости и в области межберцового синдесмоза. Активные и пассивные движения в суставе резко болезненны и ограничены.

Рис. 1. Схема переднезадней рентгенограммы голеностопного сустава: 1 – в норме (для сравнения); 2 – при переломе Дюпюитрена (переломы малоберцовой кости и внутренней лодыжки, разрыв нижнего межберцового синдесмоза).

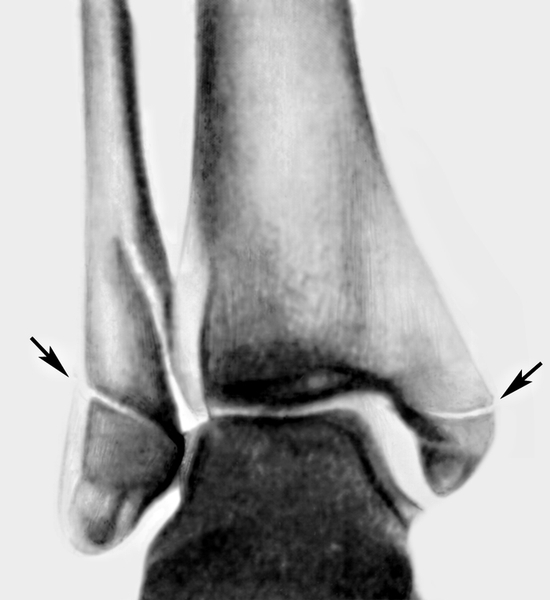

Рис. 2. Рентгенограмма голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена: 1 – в прямой проекции (перелом обеих лодыжек – указан стрелками, подвывих стопы кнаружи); 2 – в боковой проекции (стрелкой указана щель перелома наружной лодыжки).

На рентгенограмме в прямой проекции при Д. п. хорошо видна линия перелома медиальной лодыжки, обычно проходящая на уровне суставной щели, а также латеральной лодыжки на уровне суставной щели или выше нее. Вместе с тем отчетливо выступают смещение отломков и возможный диастаз, т. е. расхождение «вилки» сустава (рис. 1 и 2). Для диагностики разрыва нижнего межберцового синдесмоза большое значение имеет сравнительное изучение переднезадних снимков (сделанных на одной пленке) обоих голеностопных суставов в обычной укладке или с симметричной внутренней ротацией на 27°.

Наружный подвывих стопы распознается на основании увеличения или расширения щели между суставным контуром медиальной лодыжки и прилежащей к ней суставным краем таранной кости, в норме равной ширине остальной части суставной щели голеностопного сустава.

На боковой рентгенограмме обычно отчетливо видна плоскость перелома малоберцовой кости и характер смещения отломков. Линия перелома чаще всего имеет косое направление сверху вниз и сзади наперед, а сам перелом – оскольчатый и нередко является внесуставным. Кроме этого, на боковой рентгенограмме обычно виден характер смещения медиальной лодыжки. Тщательного изучения требует снимок в боковой проекции для распознавания перелома переднего или заднего края эпифиза большеберцовой кости и соответствующего подвывиха стопы в голеностопном суставе, что очень важно для правильной репозиции отломков.

Лечение

Лечение, как правило, консервативное. Оно заключается в ручной репозиции, к-рая производится сразу же по поступлении больного (после предварительной рентгенографии). Обезболивание общее или местное (15-20 мл 1% р-ра новокаина вводится в полость сустава и между отломками малоберцовой кости). После репозиции и наложения гипсовой повязки по контрольной рентгенограмме судят о положении отломков и восстановлении правильных соотношений костей в голеностопном суставе.

Рис. 3. Схема переднезадней (1) и боковой (2) рентгенограмм голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена после закрытой чрескожной фиксации спицами: косые спицы фиксируют межберцовый синдесмоз; вертикальные спицы фиксируют таранную кость в правильном положении.

Для профилактики вторичного смещения в гипсовой повязке А. В. Каплан (1967) предложил метод трансартикулярной фиксации стопы и закрытый (чрескожный) остеосинтез спицами, заключающийся в том, что после ручной репозиции и наложения гипсовой повязки через окна в ней спицами Киршнера фиксируют голеностопный сустав, костные отломки и межберцовый синдесмоз (рис. 3). Через 4-5 нед. спицы удаляют, а гипсовую повязку оставляют на срок, необходимый для полной консолидации перелома.

При консервативном лечении Дюпюитрена перелома фиксация гипсовой повязкой осуществляется в течение 12 нед.; в последующем назначают лечебную гимнастику, массаж. Трудоспособность восстанавливается через 3,5 – 4 мес.

В случае безуспешности консервативного лечения показано оперативное вмешательство. Фиксацию костных отломков осуществляют металлическими фиксаторами (спицами, винтами, болтами). При застарелых или неправильно сросшихся Дюпюитрена переломах в зависимости от давности перелома производят различные восстановительные операции в области бывшего перелома, клиновидную резекцию над лодыжками или артродезирование голеностопного сустава (см.).

Библиография: Каплан А. В. Закрытые повреждения костей и суставов, М., 1967; Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 1, с. 140, М., 1968; Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972; Dupuytren G. Memoire sur la fracture de l’extremite inferieure du perone, les luxations et les accidents qui en sont la suite, Ann. med.-chir. Hop. Paris, t. 1, p. 1, 1819.

В. В. Кузьменко; Г. А. Зедгенидзе (рент.).

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

перелом медиальной лодыжки и малоберцовой кости в нижней трети с разрывом связок межберцового синдесмоза. Нередко сочетается в подвывихом стопы кнаружи. Описан Дюпюитреном в 1819 г.

При осмотре обнаруживается припухлость в области голеностопного сустава. В случае подвывиха стопы кнаружи имеется ее патологическая вальгусная установка, наиболее четко видная сзади. Пальпаторно определяется резкая болезненность в области медиальной лодыжки, по ходу малоберцовой кости и в области межберцового синдесмоза. Активные и пассивные движения в голеностопном суставе резко болезненны и ограничены.

На рентгенограмме в прямой проекции хорошо видна линия перелома медиальной лодыжки обычно на уровне суставной щели, а также малоберцовой кости на уровне суставной щели или выше нее (рис. 1, 2). Разрыв межберцового синдесмоза выявляется при сравнительном изучении снимков обоих голеностопных суставов в прямой проекции, сделанных на одной пленке. Наружный подвывих стопы распознается на основании увеличения или расширения щели между суставным контуром медиальной лодыжки и прилежащим к ней суставным краем таранной кости. На рентгенограмме в боковой проекции обычно отчетливо видны плоскость перелома малоберцовой кости и характер смещения отломков. Линия перелома чаще всего имеет косое направление сверху вниз и сзади наперед, а сам перелом является оскольчатым и нередко внесуставным. Снимок в боковой проекции имеет большое значение для распознавания перелома переднего или заднего края эпифиза большеберцовой кости и соответствующего подвывиха стопы в голеностопном суставе, что очень важно для правильной репозиции отломков.

Лечение, как правило, консервативное. Под общей или местной анестезией производят ручную репозицию, затем накладывают гипсовую повязку и проводят контрольную рентгенографию. Для профилактики вторичного смещения в гипсовой повязке прибегают к трансартикулярной фиксации стопы и закрытому (чрескожному) остеосинтезу спицами (рис. 3). Через 4-5 нед. спицы удаляют, а гипсовую повязку оставляют на срок, необходимый для консолидации перелома (обычно 12 нед.). В последующем назначают лечебную гимнастику, массаж.

В случае неэффективности консервативного лечения показано оперативное вмешательство с фиксацией костных отломков металлическими фиксаторами (спицами, винтами, болтами). При застарелых или неправильно сросшихся переломах в зависимости от давности процесса проводят различные восстановительные операции в области бывшего перелома или артродез голеностопного сустава (Голеностопный сустав).

Библиогр.: Каплан А.В. Повреждения костей и суставов, с. 505, М., 1979; Краснов А.Ф., Аршин В.М. и Цейтлин М.Д. Справочник по травматологии, с. 246, М., 1984; Юмашев Г.С. и Епифанов В.А. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата, с. 251, 255, М., 1983.

Рентгенограмма голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена: в боковой проекции (стрелкой указано место перелома малоберцовой кости)”>

Рентгенограмма голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена: в боковой проекции (стрелкой указано место перелома малоберцовой кости)”>

Рис. 2б). Рентгенограмма голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена: в боковой проекции (стрелкой указано место перелома малоберцовой кости).

Рис. 2а). Рентгенограмма голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена: в прямой проекции (подвывих стопы кнаружи, стрелками указаны линии перелома обеих лодыжек)

Рис. 1. Схематическое изображение голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена (прямая проекция): видны линии перелома медиальной лодыжки и малоберцовой кости.

голеностопный сустав, другие – синдесмоз”>

голеностопный сустав, другие – синдесмоз”>

Рис. 3. Схематическое изображение голеностопного сустава при переломе Дюпюитрена в прямой (а) и боковой (б) проекции после закрытой чрескожной фиксации спицами: вертикальные спицы фиксируют голеностопный сустав, другие – синдесмоз.

Источник

Дюпюитрена перелом – перелом медиальной лодыжки и малоберцовой кости в нижней трети с разрывом связок межберцового синдесмоза. Нередко сочетается в подвывихом стопы кнаружи.

Если пронационный перелом содержит не все перечисленные компоненты, его называют переломом типа Дюпюитрена, или «незавершенным» пронационным переломом.

Механизм. Механизм возникновения этого перелома – пронационно-абдукционный. Стопа имеет естественную вальгусную установку, равную 10°, и поэтому она при травмах чаще подвёртывается кнаружи. При этом в силу крепости медиальной (дельтовидной) связки наступает отрывной перелом медиальной лодыжки, а таранная кость приобретает вальгусное положение. Блок таранной кости упирается в латеральную лодыжку, и происходит её перелом с разрывом передней или чаще обеих межберцовых связок.

При осмотре обнаруживается припухлость в области голеностопного сустава. В случае подвывиха стопы кнаружи имеется ее патологическая вальгусная установка, наиболее четко видная сзади. Пальпаторно определяется резкая болезненность в области медиальной лодыжки, по ходу малоберцовой кости и в области межберцового синдесмоза. Активные и пассивные движения в голеностопном суставе резко болезненны и ограничены.

На рентгенограмме в прямой проекции хорошо видна линия перелома медиальной лодыжки обычно на уровне суставной щели, а также малоберцовой кости на уровне суставной щели или выше нее. Разрыв межберцового синдесмоза выявляется при сравнительном изучении снимков обоих голеностопных суставов в прямой проекции, сделанных на одной пленке. Наружный подвывих стопы распознается на основании увеличения или расширения щели между суставным контуром медиальной лодыжки и прилежащим к ней суставным краем таранной кости. На рентгенограмме в боковой проекции обычно отчетливо видны плоскость перелома малоберцовой кости и характер смещения отломков. Линия перелома чаще всего имеет косое направление сверху вниз и сзади наперед, а сам перелом является оскольчатым и нередко внесуставным. Снимок в боковой проекции имеет большое значение для распознавания перелома переднего или заднего края эпифиза большеберцовой кости и соответствующего подвывиха стопы в голеностопном суставе, что очень важно для правильной репозиции отломков.

Лечение, как правило, консервативное. Под общей или местной анестезией производят ручную репозицию, затем накладывают гипсовую повязку и проводят контрольную рентгенографию. Для профилактики вторичного смещения в гипсовой повязке прибегают к трансартикулярной фиксации стопы и закрытому (чрескожному) остеосинтезу спицами. Через 4-5 нед. спицы удаляют, а гипсовую повязку оставляют на срок, необходимый для консолидации перелома (обычно 12 нед.). В последующем назначают лечебную гимнастику, массаж.

В случае неэффективности консервативного лечения показано оперативное вмешательство с фиксацией костных отломков металлическими фиксаторами (спицами, винтами, болтами). При застарелых или неправильно сросшихся переломах в зависимости от давности процесса проводят различные восстановительные операции в области бывшего перелома или артродез голеностопного сустава.

Соседние файлы в папке Ответы к экзамену

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Билет 34.

Переломы обеих лодыжек. По механизму травмы переломы лодыжек делят на пронационно-абдукционные и супинационно-аддукционные.

•Пронационно-абдукционные переломы возникают при механическом насилии с преимущественным отклонением и ротацией стопы кнаружи. Происходит отрыв внутренней лодыжки вследствие перенапряжения дельтовидной связки. Стопа, смещаясь кнаружи, ломает малоберцовую кость на 5-7 см выше уровня сочленения, разрывает дистальный межберцовый синдесмоз, устанавливается в положении подвывиха или вывиха. Это перелом Дюпюитрена .

•Супинационно-аддукционные переломы являются результатом отклонения и внутренней ротации стопы. Происходит отрыв наружной лодыжки за счет перенапряжения боковой связки. Продолжение применения силы ведет к перелому внутренней лодыжки и подвывиху или вывиху стопы кнутри. Такое повреждение голеностопного сустава именуется переломом Мальгеня. Многочисленные разновидности этих двух классических форм именуют как незавершенные переломы или повреждения типа переломов Дюпюитрена и Мальгеня

В ряде случаев повреждения обеих лодыжек сочетаются с переломом переднего или заднего края большебердовой кости. Сломанный один из краев болыпеберцовой кости условно принимают за лодыжку, а повреждение называют трехлодыжечным переломом (Потта-Десто). Трехлодыжечные переломы с отрывом переднего края болыпеберцовой кости могут сопровождаться смещением стопы кпереди, а при разрушении заднего края – кзади.

Клиника и диагностика. Голеностопный сустав отечен, деформирован. При наличии подвывихов и вывихов стопа смещена, чаще кнаружи, что создает штыкообразное искривление конечности. Кожа на стороне, противоположной вывиху, натянута, белесоватой окраски (ишемия). При пальпации выявляют нарушение взаимоотношений костей голеностопного сустава, боль в местах переломов, патологическую подвижность фрагментов, крепитацию. Движения в сочленении ограниченные, осевая нагрузка на конечность невозможна. Рентгенологически определяют вид перелома и степень нарушения конгруэнтности сустава.

Клиника переломов лодыжек вариабельна и зависит от механизма травмы, количества переломов, наличия подвывиха или вывиха и других факторов.

Лечение. Все больные с переломами лодыжек подлежат госпитализации, за исключением лиц с однолодыжечными переломами без смещения отломков.

Консервативное лечение заключается в пункции голеностопного сустава и анестезии его 20-30 мл 1% раствора новокаина. При отсутствии смещения отломков и нарушения конгруэнтности суставных поверхностей конечность иммобилизируют гипсовой повязкой. При двухлодыжечных переломах накладывают гипсовый «сапожок» от верхней трети голени до конца пальцев. При трехлодыжечных переломах циркулярная повязка должна быть наложена, как минимум, от средней трети бедра. Объем повязки определяется необходимостью обездвижить коленный сустав, исключить функцию трехглавой мышцы голени, влияющей на положение стопы и смещение отломков. При массивных отеках на 10-14 дней накладывают U-образную и заднюю лонгеты, которые затем заменяют на гипсовый «сапожок».

Сроки иммобилизации: при переломах Мальгеня (и ему подобных) -постоянно 8 недель, съемной – 2-4 недели; при переломах Дюпюитрена -постоянно 8 недель, съемной – 2-4 недели; трехлодыжечные переломы -постоянно 10-12 недель. Трудоспособность восстанавливается соответственно через 9-11, 10-12 и 14-16 недель.

Наличие смещения отломков и разобщения суставных поверхностей является показанием к немедленному восстановлению правильных анатомических взаимоотношений. Обезболивание местное, реже общее. Положение больного лежа на спине. Поврежденную конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах до прямого угла. Бедро охватывают свернутой простыней для осуществления противотяги.

При переломе Дюпюитрена сначала устраняют вывих стопы кнаружи. Достигается это без особого труда: тракцией конечности по оси и смещением стопы кнутри. Не ослабляя тяги, хирург сжатием сближает кости в зоне межберцового синдесмоза и давлением пальцев сопоставляет сломанные лодыжки. Стопу ротируют кнутри и устанавливают в варусном положении. Накладывают боковую U-образную и заднюю гипсовые лонгеты. Рентгеиоконтроль.В случае успешной репозиции повязку переводят в циркулярную. Через 4-5 недель гипсовую повязку заменяют и устраняют варусное положение стопы. Манипуляцию выполняют без обезболивания, осторожно, памятуя о возможности сместить отломки. Сроки постоянной иммобилизации 8-12 недель, труд не ранее 12-16 недель.

Трехлодыжечные переломы – отличаются от переломов Мальгеня и Дюпюитрена тем, что при них имеется нарушение целости переднего или заднего края большеберцовой кости с подвывихом (или вывихом) стопы не только кнутри или кнаружи, но и одновременно кпереди или кзади. Поэтому лечение начинают с устранения вывиха, тягой по продольной оси конечности и перемещением стопы обратно механизму травмы. Пальцами устраняют смещение лодыжек и края большеберцовой кости а стопе придают следующее положение: если сломан задний край большеберцовой кости, стопу отклоняют к тылу на 10°, если сломан передний край -подошвенное сгибание на 15-20° от исходных 90°. Гипсовая иммобилизация до средней трети бедра. Через 4 недели стопу выводят в правильное положение и вновь фиксируют гипсовой повязкой. Сроки иммобилизации: постоянной 12 недель, съемной 4-6 недель. Трудоспособность восстанавливается через 16-18 недель. Консервативное лечение может быть безуспешным при интерпозиции мягких тканей. Большие трудности представляет репозиция и удержание отломка заднего края большеберцовой кости и «вилки» дистального межберцового синдесмоза. Если репозиция или устранение вывиха не удались бескровным путем, следует перейти к оперативным методам лечения.

Наиболее часто при переломе лодыжек применяют остеосинтез мало-берцовой кости штифтом Богданова и фиксацию внутренней лодыжки металлическим шурупом Возможные способы фиксации переломов лодыжек.

После остеосинтеза лодыжек обязательна внешняя иммобилизация. В первые 7-10 лней (при массивных отеках) накладывают гипсовую лонгету, которую затем переводят в циркулярную повязку. Сроки иммобилизации и потери трудоспобности те же. Независимо от способа лечения гипсовая иммобилизация должна продолжаться из расчета не менее 1 месяца насломанную лодыжку, принимая передний и задний края большеберцовой кости за дополнительные лодыжки.

Соседние файлы в папке БИЛЕТЫ ПО ТРАВМЕ

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник