Перелом дистальной трети диафиза лучевой кости

Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

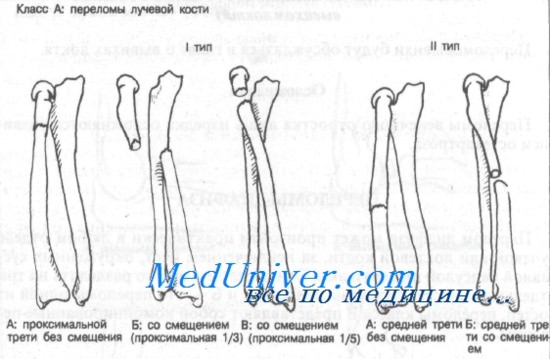

Перелом диафиза может произойти практически в любом отделе лучевой или локтевой кости, за исключением мест, окруженных суставной капсулой или связками. Эти переломы можно разделить на три отдельных класса: переломы классов А и Б — это переломы одной из костей, переломы класса В представляют собой комбинированные переломы.

Переломы лучевой кости в зависимости от прикрепления мышц и смещения фрагментов могут быть разделены на три группы. Первая группа включает переломы проксимальной трети диафиза лучевой кости дистальнее места прикрепления супинатора и двуглавой мышцы плеча. Обе эти мышцы обеспечивают супинацию или приводят к смещению проксимального отдела лучевой кости. Ко второй группе относятся переломы средней трети диафиза, где прикрепляющийся пронатор обеспечивает пронацию.

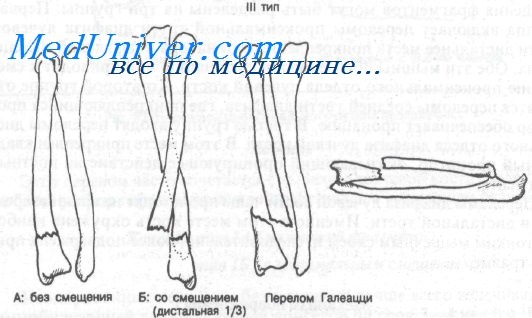

В третью группу входят переломы дистального отдела диафиза лучевой кости. В этом месте прикреплен квадратный пронатор, оказывающий пронирующее действие на костные фрагменты.

Переломы диафиза лучевой кости чаще происходят на границе средней и дистальной трети. Именно в этом месте кость окружена наиболее тонким мышечным слоем и, следовательно, более подвержена прямой травме.

Наиболее часто встречающийся механизм — это прямой удар по диафизу лучевой кости.

Над местом повреждения определяется усиливающаяся при прямой пальпации или продольной компрессии болезненность. В области дистального лучелоктевого сустава она может быть следствием подвывиха или вывиха.

Как правило, достаточно типичных переднезадней и боковой проекций. Переломы диафиза лучевой кости нередко сочетаются с серьезными, но часто скрытыми повреждениями локтевого и лучезапястного суставов.

Аксиома: переломы дистального отдела лучевой кости часто сочетаются с вывихами в дистальном лучелоктевом суставе.

Перелом дистального отдела диафиза в сочетании с вывихом головки локтевой кости обычно называют переломом Галеации.

Лечение переломов диафиза лучевой кости

Класс А: тип IA (проксимальные без смещения). Эти переломы редко и требуют неотложного направления к ортопеду. Оказываемая неотложная помощь должна включать наложение большой гипсовой повязки или передней и задней лонгет (см. Приложение). Локтевой сустав фиксируют в положении сгибания под углом 90°, предплечье — в положении супинации. Необходима рентгенография для выявления смещения.

Класс А: тип IБ (смещение проксимальной трети). Показано неотложное направление к ортопеду, поскольку методом выбора является открытая репозиция и внутренняя фиксация. Неотложная помощь должна включать иммобилизацию длинной задней лонгетой с предплечьем в положении супинации и локтевым суставом в положении сгибания под углом 90°.

Класс А: тип IB (смещение проксимальной пятой части фрагмента лучевой кости). Показана консультация ортопеда, поскольку метод лечения этих переломов остается спорным. Из-за малого размера проксимального фрагмента внутренняя фиксация трудна. Большинство больных лечат путем закрытой репозиции с наложением длинной гипсовой повязки или переднезадней лонгеты. Локтевому суставу придают положение сгибания под углом 90°, а предплечье — в положении супинации.

Класс А: тип IIА (переломы средней трети без смещения). После иммобилизации длинной гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой показано направление к специалисту. Локтевой сустав должен быть в положении сгибания под углом 90°, а предплечье — в положении умеренной супинации. Необходима последующая контрольная рентгенография.

Класс А: тип IIБ (переломы средней трети со смещением). Больного следует немедленно направить к специалисту, поскольку методом выбора является открытая репозиция и внутренняя фиксация.

Но сначала иммобилизуйте конечность в положении сгибания локтевого сустава 90° и с умеренной супинацией предплечья.

Класс А: тип IIIА (без смещения). Этот перелом может сочетаться с подвывихом в дистальном луче-локтевом суставе. После иммобилизации длинной гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой (см. Приложение) показано направление к ортопеду. Локоть фиксируют под углом 90°, предплечье — в положении пронации.

Класс А: тип IIIБ (со смещением дистальной трети и перелом Галеацци). Переломы этого типа встречаются часто и требуют срочного направления к ортопеду, поскольку методом выбора является открытая репозиция с внутренней фиксацией. Линия перелома, как правило, поперечная или косая, без раздробления, с угловым смещением дистального фрагмента лучевой кости в дорсальном направлении.

Аксиома: перелом Галеацци обычно сочетается с подвывихом в дистальном луче-локтевом суставе (в остром или позднем периоде).

Осложнения переломов диафиза лучевой кости

Переломы диафиза лучевой кости часто сопровождаются осложнениями. Для профилактики последних следует учитывать ряд факторов.

1. Перелом без смещения может позже стать смещенным из-за мышечной тяги и расхождения фрагментов, несмотря на иммобилизацию. Необходима повторная рентгенография для контроля правильности стояния отломков.

2. В результате неадекватной репозиции или иммобилизации может наблюдаться неправильное сращение или несращение.

3. При лечении этих переломов необходимо своевременное выявление и лечение ротационных деформаций.

4. Переломам диафиза лучевой кости часто сопутствует подвывих или вывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. При переломах диафиза лучевой кости сосудисто-нервные повреждения редки.

– Также рекомендуем “Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Перелом лучевой кости – это нарушение целостности лучевой кости в результате травматического воздействия. Может возникать на любом уровне: в области головки и шейки луча, в нижней и средней трети. Наиболее распространенными являются переломы луча чуть выше запястья (в типичном месте). Проявляются отеком, болью, деформацией и ограничением движений. Для уточнения диагноза используется рентгенография, реже КТ. Лечение консервативное, при невозможности адекватной репозиции и тяжелых многооскольчатых переломах показана операция.

Общие сведения

Перелом лучевой кости – одно из самых распространенных повреждений опорно-двигательного аппарата. Обычно возникает при падении на руку. Может выявляться у лиц любого возраста и пола, однако, повреждения верхней части лучевой кости и переломы диафиза чаще обнаруживаются у детей, пациентов среднего и молодого возраста, а переломы луча в типичном месте – у пожилых. Такая разница обусловлена некоторыми различиями в механизме травмы, разным уровнем и характером двигательной активности, а также возрастными особенностями костно-мышечной системы.

Переломы лучевой кости могут быть изолированными или сочетаться с другими повреждениями. В травматологии и ортопедии чаще встречается сочетание переломов лучевой и локтевой кости. При нетипичном механизме травмы (автодорожных происшествиях, несчастных случаях на производстве, падениях с высоты) возможны сочетания с переломами других костей конечностей, переломами ребер, переломами позвоночника, переломами таза, ЧМТ, повреждением почки, повреждением грудной клетки, повреждением мочевого пузыря и тупой травмой живота. Лечение переломов луча осуществляют врачи-травматологи.

Перелом лучевой кости

Патанатомия

Лучевая кость – одна из двух костей предплечья. Она находится со стороны I пальца и проходит практически параллельно локтевой кости, расположенной со стороны мизинца. В верхней части лучевая кость истончается, переходит в шейку и заканчивается небольшой головкой, которая «торцом» сочленяется с плечевой костью, а боковой поверхностью – с локтевой. В области диафиза лучевая кость расширяется, а локтевая сужается, и их диаметр становится практически одинаковым. В нижней части лучевая кость становится еще шире и занимает большую часть лучезапястного сустава, соединяясь с тонкой дистальной частью локтевой кости и костями запястья.

Классификация

С учетом вышеперечисленных анатомических особенностей выделяют несколько видов изолированных переломов луча и более сложных повреждений, при которых страдают как лучевая, так и локтевая кости. К числу изолированных травм относятся переломы шейки и головки луча, изолированные переломы диафиза и переломы дистальной части (переломы в типичном месте). Одновременное повреждение лучевой и локтевой кости наблюдается при переломе диафизов обеих костей предплечья и при повреждении Галеацци, которое представляет собой сочетание перелома луча в нижней или средней части диафиза с вывихом дистального конца локтевой кости в лучезапястном суставе.

Виды переломов луча

Переломы головки и шейки

Перелом лучевой кости в области головки обычно возникает в результате падения на вытянутую и немного отведенную руку. Составляет около 20% от общего числа травм локтевого сустава. В 50% случаев сочетается с повреждением других анатомических структур, в 10% случаев – с вывихом костей предплечья. Проявляется болью и припухлостью в области локтя. Боль усиливается при пальпации, попытке повернуть или согнуть руку. Крепитация не определяется. Для уточнения диагноза назначают рентгенографию локтевого сустава. Лечение обычно консервативное. При повреждениях без смещения накладывают гипс, при наличии смещения выполняют закрытую репозицию, а затем назначают контрольные снимки.

При неудовлетворительном результате контрольной рентгенографии осуществляют повторную репозицию с фиксацией головки спицей. Затем накладывают гипс, спицу удаляют через 2-3 нед., иммобилизацию продолжают 4-5 нед. При многооскольчатых повреждениях и значительном разрушении головки показано хирургическое вмешательство – резекция головки или эндопротезирование головки с использованием силиконового протеза. Последний способ обычно применяется при лечении молодых пациентов.

Изолированные переломы диафиза

Перелом лучевой кости в зоне диафиза возникает в результате удара по лучевой стороне предплечья и наблюдается достаточно редко. Симптоматика обычно стертая. В области повреждения возникает припухлость, пациенты жалуются на боль, усиливающуюся при ощупывании и движениях, особенно ротационных. Крепитация и патологическая подвижность, как правило, отсутствуют, поскольку отломки лучевой кости удерживаются целой локтевой костью и межкостной мембраной. Диагноз уточняют при помощи рентгенографии костей предплечья.

При повреждениях без смещения накладывают гипс сроком на 8-10 нед. При наличии смещения показана закрытая репозиция с последующей иммобилизацией в течение 8-12 нед. Если отломки не удается сопоставить (обычно бывает при внедрении мягких тканей между костными фрагментами), необходимо хирургическое вмешательство – остеосинтез лучевой кости пластиной или штифтом.

МРТ локтевого сустава. Перелом головки лучевой кости с незначительным смещением отломков.

Повреждение Галеацци

Описано итальянским хирургом Галеацци в первой половине двадцатого века. Представляет собой сочетание перелома лучевой кости и вывиха локтевой кости в лучезапястном суставе. Подобные повреждения составляют около 7% от общего количества переломов костей предплечья и образуются при падении на пронированную кисть. Сопровождаются болью в нижней и средней трети предплечья, выраженной припухлостью и образованием подкожных гематом. Движения в лучезапястном суставе ограничены.

Отличительными особенностями данной травмы являются частые сопутствующие повреждения нервов, развитие компартмент-синдрома (сдавления нервов, вен и артерий отечными мягкими тканями) и необходимость хирургического вмешательства для восстановления нормальных анатомических соотношений костей предплечья. Признаками, позволяющими заподозрить повреждение нервов, являются выпадение чувствительности и движений в области кисти. Усиливающееся напряжение мягких тканей, мучительная нарастающая боль и усиление боли при тяге за пальцы указывают на наличие компартмент-синдрома.

Диагноз выставляется на основании рентгенографии предплечья с захватом лучезапястного сустава. В сомнительных случаях выполняют сравнительные рентгенограммы обеих предплечий или назначают КТ кости. При подозрении на травму нервов и повреждение сосудов назначают консультации сосудистого хирурга и невролога. При компартмент-синдроме необходима немедленная фасциотомия. Лечение оперативное – открытая репозиция и остеосинтез лучевой кости пластиной. При необходимости дополнительно осуществляется фиксация головки локтевой кости спицей. Иммобилизацию продолжают 6-8 нед., затем назначают реабилитационные мероприятия, включающие в себя ЛФК, массаж и физиотерапию. При застарелых повреждениях накладывают дистракционные аппараты.

Перелом в типичном месте

Переломы лучевой кости в типичном месте (чуть выше лучезапястного сустава) – самые распространенные переломы костей предплечья. Нередко наблюдаются у детей и у молодых людей, однако, чаще всего встречаются у лиц пожилого возраста, что обусловлено остеопорозом. Как правило, возникают при падении с опорой на вытянутую руку, могут сопровождаться или не сопровождаться смещением фрагментов. С учетом характера смещения выделяют две разновидности таких повреждений – переломы Коллеса и переломы Смита. При переломе Коллеса дистальный отломок смещается к тылу, при переломе Смита – к ладони. Кроме того, такие переломы могут быть внутрисуставными или внесуставными, открытыми или закрытыми.

Повреждение сопровождается резкой болью, отеком и кровоизлияниями. Возможна крепитация и патологическая подвижность. При смещении выявляется видимая деформация чуть выше сустава или в его проекции. Движения и пальпация резко болезненны. Диагноз подтверждают по результатам рентгенографии лучезапястного сустава. При сложных переломах и в ходе предоперационной подготовки может потребоваться проведение КТ лучезапястного сустава и МРТ. Лечение в подавляющем большинстве случаев консервативное.

Рентгенография лучезапястного сустава. Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением отломков.

При переломах лучевой кости без смещения накладывают гипс, при смещении после выполнения блокады проводят закрытую репозицию с последующим наложением простой или пластиковой гипсовой повязки. При необходимости для лучшего удержания отломков используют чрезкожную фиксацию спицами. Затем больного направляют на контрольную рентгенографию. При удовлетворительном стоянии отломков гипс сохраняют 4-5 нед. При неудаче репозиции осуществляют попытку повторного вправления. Если фрагменты не удалось сопоставить, показана операция.

Хирургическое вмешательство проводят в условиях стационара. Возможен остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости пластиной или винтами. При сложных открытых переломах наложение металлоконструкций в области раны противопоказано, поэтому в таких случаях используют аппараты внешней фиксации. В послеоперационном периоде назначают УВЧ, обезболивающие и антибиотики. Срок начала реабилитационных мероприятий зависит от вида остеосинтеза. Стабильная фиксация пластиной позволяет начать ЛФК уже через неделю после операции, при других способах лечения разработку сустава откладывают на более поздние сроки.

Источник

Очень часто человек падая, вытягивает руку вперед, и тем самым смягчает себе удар. Но не трудно догадаться о том, что именно такое падение и является опасным. При нем травмируется нижняя треть правой или левой руки. Это самый уязвимый участок верхней конечности. Реабилитироваться после такой травмы пострадавшему придется очень долго. А более подробно о том, что это за такой уязвимый участок и, чем травмы данной области так опасны, расскажем далее.

Дистальным эпифизом считается нижний конец лучевой кости, расположенный рядом с кистью. При такой травме человек ощущает резкую боль в руке, а еще он замечает штыкообразную деформацию, изменение положения кисти верхней конечности. Очень важно, чтобы врач восстановил анатомию сустава, нормальную амплитуду движений в нем. Это поможет пациенту в дальнейшем избежать опасных осложнений.

Виды переломов

По степени повреждения перелом дистального метаэпифиза лучевой кости бывает разным.

Это может быть:

- повреждение верхней конечности без смещения костных отломков;

- перелом верхней конечности со смещением костных отломков;

- открытый и закрытый перелом конечности.

Стоит рассмотреть каждый вид отдельно.

Перелом со смещением

Обычно у пострадавшего появляется закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости. Такая травма характеризуется своими типичными симптомами.

К примеру, при ней у пострадавшего:

- видна деформация в нижней части руки, но обычно выявить ее может только врач;

- появляется сильная линия разлома, которая идет в совершенно разных направлениях. Она может быть вертикальной, горизонтальной.

Очень редко линия разлома располагается сразу в двух плоскостях. Это зависит от линии сгиба ладони.

Благодаря этому травма делится на два типа.

Это перелом:

- «Коллеса». Он возникает при прямом падении пострадавшего на ладонь. При этом костный отломок сдвигается к тыльной стороне ладони.

- «Смита». Такая травма образуется при падении пострадавшего на ладонь, загнутую во внутреннюю часть. При этом костные отломки также сгибаются вовнутрь.

При такой травме пострадавший:

- замечает образование штыка в нижней третьей части руки, ее деформацию;

- ощущает резкую боль, которая усиливается при попытке подвигать верхней конечностью;

- замечает отек на своей конечности;

- ощущает смещение костных отломков;

- чувствует онемение пальцев руки. Оно возникает из-за повреждения пучка нервных волокон;

- не может нормально подвигать предплечьем, кистью, пальцами руки.

А еще не стоит забывать о том, что перелом верхней конечности может быть внесуставным и внутрисуставным.

При внесуставном переломе линия разлома не проходит по суставу. А при внутрисуставном повреждении появившиеся костные отломки нарушают целостность суставной сумки.

Повреждение руки без смещения

Мышечная система нижней части верхней конечности очень слабо развита. Благодаря этому у человека, падающего на руку, мышцы не оказывают сильного воздействие на луч, поэтому костные отломки не смещаются. На снимке врач может заметить только небольшую трещину в данной области.

При этом пострадавший:

- ощущает ноющую, но терпимую боль;

- замечает образование припухлости в суставной части, небольшой отек;

- не ощущает никакой деформации в кости;

- может совершать небольшие движения верхней конечностью.

Закрытый перелом

Закрытый перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости со смещением или без него обычно не заметен даже самому пострадавшему. Это происходит потому, что нарушений целостности кожного покрова в данном случае нет. Поэтому точно сказать о том, что у пострадавшего закрытый перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости без смещения, сможет только врач.

При закрытом переломе дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением или без него, правой или левой руки пострадавший может:

- увидеть сильную гематому на своей верхней конечности;

- ощутить снижение чувствительности кожных покровов;

- выявить частичный паралич конечности. Обычно он у пострадавшего с закрытым переломом дистального метаэпифиза правой лучевой кости без смещения возникает из-за повреждения сосудов, нервных пучков.

В отдельную категорию стоит выделить симптомы, появление которых требует незамедлительного обращения к врачу.

При них пострадавший:

- чувствует сильную боль в лучезапястном суставе, но сильного дискомфорта у него может и не быть;

- видит небольшой отек на тыльной стороне предплечья;

- не может нормально пошевелить кистью.

Диагностика

В больнице пострадавшего обязательно должен осмотреть травматолог.

При этом ему нужно сделать рентген в 2-ух проекциях. Именно по снимку можно не только выявить перелом, но и определить его характер, наличие в полости костных отломков, смещения.

Для уточнения диагноза пострадавшему могут сделать:

- КТ.

- УЗИ кистевого сустава.

После осмотра врач должен закрепить поврежденную конечность. Только так можно предотвратить дальнейшее ее повреждение. При этом врач может даже положить пострадавшего в больницу.

Причины травм

Причин возникновения перелома дистального метаэпифиза лучевой кости может быть несколько.

К примеру, неполный перелом лучевой кости возникает при падении пострадавшего на прямую руку, повреждении верхней конечности во время аварии. Также такую травму может получить и молодой человек, активно занимающийся экстремальными видами спорта. А еще такой травме подвержены активно играющие на улице дети. Конечно, кости у детей срастаются быстрее, но за ними даже на улице нужно следить.

Как долго срастается

Полностью кость у пострадавшего заживает через 6-8 недель. Поэтому он уже может спокойно двигать ей. Но заниматься разработкой конечности он может через 1-2 недели после операции. А выполнять легкие физические упражнения, нагружать руку ему можно только через 3 месяца после процедуры.

Оперативные и консервативные способы

Еще дома родственники могут помочь пострадавшему.

Они должны:

- оставить его в покое,

- предотвратить повреждение тканей, находящихся около травмы.

Помните: вправлять сломанный сустав на место категорически запрещено. Но если пострадавший получил закрытый перелом, то поврежденную конечность желательно зафиксировать в одном положении. При этом нужно остановить кровь, наложить на место повреждения специальную повязку. Пострадавшего обязательно нужно показать врачу.

В целом, лечение такой травмы проводится оперативными и консервативными методами лечения.

Консервативная терапия

Такую методику сопоставления костных отломков проводят пострадавшим не с серьезными травмами. При этом врач своими руками сопоставляет костные отломки, придает кости первоначальное положение. После процедуры больному накладывают повязку. Ее нельзя снимать до образования костной мозоли.

Оперативное вмешательство

Если же пострадавшему нужно совмещать костные отломки, то ему делают хирургическую операцию.

Ему проводят остеосинтез. Такая процедура помогает быстро восстановить прежнюю активность в поврежденной конечности.

Помните: больному остеосинтез проводят несколькими способами.

Выбор способа зависит от того, какую травму пострадавший получил.

Ему проводят:

- Остеосинтез лучевой кости пластиной. Во время процедуры врач сопоставляет костные отломки, прикрепляет их к поврежденной конечности специальными винтами. После процедуры пострадавшему на место воздействия накладывают 2 шва, гипсовую лонгету.

Дополнительно ему назначают медикаменты:

- с обезболивающим эффектом;

- содержащие кальций. Они ускоряют процесс срастания костей;

- местного воздействия. Такие лекарства избавляют от отека.

После такой процедуры пострадавшему придется 7 дней полежать в стационаре. Швы снимают через 2 недели. Конечность можно носить только на специальной косынке. Удалять пластину не требуется.

- Процедуру с установкой аппарата внешней фиксации. Обычно его устанавливают пожилым гражданам и лицам с сильным отеком в кисти, лучезапястном суставе. Таким гражданам пластину не устанавливают, поэтому их конечность фиксируют специальным аппаратом внешней фиксации. Во время такой процедуры врач через кожу внедряет в тело пациента специальные спицы, ими фиксирует костные отломки. При этом аппарат виднеется над поверхностью кожи. Уникальность данного способа в том, что разрезы на теле пациента не делают, но за установленным прибором он должен внимательно следить. При этом ему нужно также следить за повязкой, спицами. Помните: еще 2 недели пострадавший должен держать конечность в лонгете. Но он может уже заняться разработкой поврежденной конечности. Через 6 недель пострадавшему делают рентген, удаляют аппарат. В целом, в больнице ему придется пробыть 5-7 дней, а на больничном – 1,5 месяца. На перевязки придется ходить каждый день. Весь период реабилитации поврежденную конечность носят на косынке.

- Процедуру с фиксацией костных отломков спицами, винтами. Такую операцию проводят пострадавшим, получившим небольшое смещение костных отломков. Во время процедуры врач делает небольшие проколы на теле пациента, через них фиксирует костные отломки спицами или винтами. После процедуры пострадавшему на 2 недели накладывают гипсовую лонгету. Но он уже может разрабатывать поврежденную конечность. Через 6-8 недель спицы удаляют.

Помните: чаще всего во время операции пострадавшему устанавливают само рассасывающиеся пластины. Их удалять не нужно.

Сколько длится реабилитация

Помните: если пострадавший выполняет все рекомендации врача, то срок восстановления поврежденной конечности будет варьироваться от 1,5 до 3 месяцев.

Но в целом, период восстановления пострадавшего длится до тех пор, пока ему не снимут гипсовую повязку.

Но если он получил сложную травму с разрывом крупных сосудов, сухожилий, нарушением целостности сустава и последующим дроблением кости, то восстанавливаться ему придется долго.

Оздоровительный массаж

Ускорить процесс восстановления пострадавшего помогает массаж. Он разогревает мышцы, насыщает ткани кислородом, улучшает приток крови к поврежденной конечности.

После снятия гипсовой повязки пострадавший может делать массаж сам себе самостоятельно.

Он может:

- Сделать несколько поглаживающих движений по всей поверхности поврежденной конечности.

- Слегка растереть, разогреть кожу.

- Размять пальцами конечность. Такая процедура улучшает процесс регенерации тканей.

- Слегка потрясти конечностью, имитируя легкую вибрацию. При этом вибрацию нужно чередовать с поглаживанием, нажатием на поврежденную конечность.

Помните: во время заживления пострадавший не должен допускать деформации мышц. Это приведет к неправильному срастанию костей.

Методы физиотерапии

Не последнее место в процессе срастания костей занимают и физиотерапевтические процедуры. Они уменьшают длительность реабилитационного периода, помогают пострадавшему избежать осложнений.

При этом он может записаться на:

- Электрофорез с использованием медикаментов на основе кальция. Такая процедура помогает активным веществам, входящим в медикамент, быстрее достичь тканей. А медикаменты с кальцием для пострадавшего важны. Они увеличивают плотность костей, ускоряют процесс срастания костных отломков.

- Низкочастотную магнитотерапию. Такие процедуры помогут пострадавшему избавиться от боли, а еще они обладают легким противовоспалительным воздействием.

- УВЧ. Такая процедура помогает прогреть поврежденные ткани, улучшает местный обмен веществ, ускоряет процесс регенерации тканей.

- Ультрафиолетовое излучение. Такая процедура ускоряет процесс выработки тканями витамина D. Именно благодаря ему кальций организмом лучше усваивается.

Осложнения

Пострадавшему обязательно во время восстановления нужно выполнять все рекомендации врача. В противном случае у него появятся осложнения.

К примеру, у него:

- могут возникнуть повреждения в мягких тканях, нарушения в кровеносных сосудах, нервных волокнах, появиться сильные вывихи, подвывихи;

- может развиться некроз тканей, нарушиться кровообращение в поврежденной конечности;

- может развиться посстравматический синдром карпального канала. В народе он называется «туннельным синдромом»;

- образуются очаги с гноем, некротические участки на коже. Обычно они образуются у пострадавших, получивших травму открытого типа. При ней инфекция легко проникает в мягкие ткани, костную ткань, провоцирует развитие остеомиелита;

- может резко снизиться двигательная активность. Причем снизиться она может частично или полностью. При этом пострадавший не сможет сделать никаких движений предплечьями. В тяжелых случаях такое нарушение делает человека инвалидом.

Помните: при падении пострадавший может сломать не только верхнюю конечность, но и ключицу. А такая травма считается не менее опасной.

Подытожим: падая на руку человек, сразу не сможет точно понять то, сломал ли он ее или просто вывихнул. Поставить точный диагноз, выбрать дальнейшую тактику лечения сможет только врач. Самолечением в данном случае заниматься крайне опасно.

Источник