Перелом дистального метаэпифиза локтевой кости

Переломы костей предплечья в дистальной трети по частоте занимают первое место. Они возникают при падении с упором на кисть. Среди них различают разгибательные и сгибательные переломы. В отличие от переломов других локализаций они бывают двусторонними.

Переломы дистальной части лучевой кости

Выделяют метафизарные переломы и эпифизеолизы. Каждый из них сочетается с:

переломами локтевой кости;

переломами метафиза;

эпифизеолизами головки локтевой кости;

переломами шиловидного отростка.

Для практики среди переломов метафиза целесообразно различать высокие и низкие. При первых из их плоскость излома проходит ближе к эпифизарному хрящу, при вторых – в метафизарной области. Практически важно учитывать и другие особенности этих переломов, в частности наличие сминания края периферического отломка, которое встречается при них довольно часто. При разгибательных переломах страдает тыльный край отломка. Эта деформация бывает довольно значительной и хорошо видна на боковой рентгенограмме. Несоответствие раневых поверхностей приводит к нестабильности отломков, что принимают во внимание в ходе репозиции.

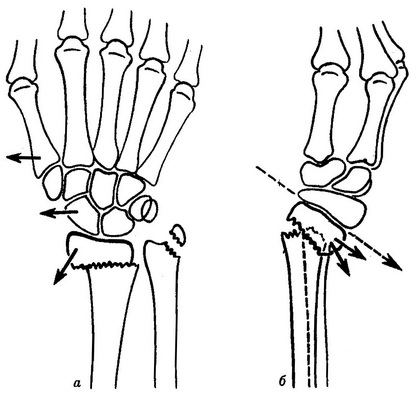

Различают переломы без смещения, только с угловым смещением и с полным смещением отломков. Последние встречаются чаще. При этом нередко смещение происходит не только в тыльную, но одновременно и в лучевую сторону. Характер смещения определяет типичную деформацию, определяемую клинически. Преобладают закрытые переломы.

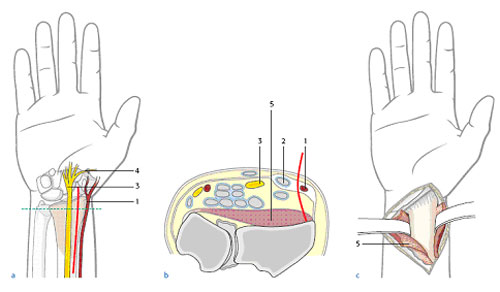

Встречаются симптомы повреждения срединного нерва. Локтевой нерв страдает очень редко.

Переломы лучевой кости с полным смещением в тыльную сторону в большинстве случаев сочетаются с переломами локтевой кости без смещения или с незначительным смещением. Очень редко у детей они сочетаются с вывихом головки локтевой кости.

Сгибательные переломы лучевой кости в дистальной трети встречаются значительно реже. Для них характерны умеренная локальная припухлость, отклонение кисти в ладонную сторону. Так как дистальный отломок лучевой кости смещается в ладонную сторону, то на тыле кисти выступает головка локтевой кости. Рентгенологически выявляется высокий перелом лучевой кости или перелом на границе средней и дистальной третей. Обычно имеется изолированное смещение под углом, открытым в ладонную сторону. Вследствие этого неповрежденная локтевая кость определяется с тыльной стороны, возникает нарушение соотношений в лучелоктевом сочленении, головка локтевой кости оказывается в положении подвывиха или вывиха.

Лечение экстензионных переломов без смещения заключается в иммобилизации конечности в среднем физиологическом положении задней гипсовой лонгетой от основания пальцев до проксимальной трети плеча. При переломах с незначительным смещением, при которых наблюдается признак сминания края отломка, кисть сгибают во избежание увеличения смещения в периоде иммобилизации. Вправление разгибательных переломов со смещением только под углом заключается в отклонении дистального отломка в ладонную сторону. В этом положении накладывают гипсовую лонгету с окном для I пальца.

При полном смещении техника репозиции заключается в следующем. Помощник удерживает поврежденную руку за плечо. Хирург поворачивается спиной к больному, левой рукой захватывает его кисть и производит тягу по направлению ее пальцев. Затем, не прекращая тяги, разгибает кисть, тем самым расправляя надкостницу и прилежащие к ней мягкие ткани тыльной стороны лучевой кости. Одновременно правой рукой он захватывает предплечье в дистальной части так, что его II-V пальцы располагаются на передней поверхности центрального отломка и смещает его в тыльную сторону. I палец располагается под периферическим отломком и подталкивает его дистально до устранения смещения по ширине. При этом увеличивается отклонение отломка в тыльную сторону. Далее хирург, продолжая тягу левой рукой за кисть, сгибает ее и смещает периферический отломок в ладонную сторону, чем и завершает репозицию. При этом положении кисти накладывают гипсовую лонгету. Приданное положение кисти гарантирует от вторичного смещения вследствие того, что мягкие ткани тыльной поверхности оказываются натянутыми. Если кроме тыльного имело место и смещение в лучевую сторону, то их устраняют одновременно. После сопоставления отломков кисть фиксируют в положении сгибания и отклонения в локтевую сторону. Одновременно устраняют и смещение отломков локтевой кости.

При высоких переломах, при которых имеется значительной длины рычаг, кисть сгибают осторожно и только в самом лучезапястном суставе, а не на уровне перелома. В противном случае может возникнуть гиперкоррекция. Так же поступают и при нестабильных переломах с несоответствием плоскостей излома отломков, что наблюдается при компрессионной деформации тыльного края периферического отломка, т. е. при наличии симптома сминания края отломка.

Когда сопоставить отломки локтевой кости не удается и остается полное смещение по ширине, кисть отклонять в локтевую сторону не следует, так как в таких случаях возникает смещение отломков в локтевую сторону по длине, что ведет к локтевой косорукости. Если после сопоставления отломков в правильное положение они соскальзывают, то их устанавливают в положение выраженной гиперкоррекции. В этом положении накладывают гипсовую лонгету на 2-3 недели. Затем деформацию устраняют путем остеоклазии.

Частым осложнением является неправильно срастающийся перелом дистальной части лучевой кости со смещением под углом, открытым в тыльную сторону. Поэтому и коррекцию деформации при мягкой костной мозоли при них применяют наиболее часто. Техника ее проста и заключается в отклонении с определенным усилием дистального конца лучевой кости в ладонную сторону до умеренной гиперкоррекции. Одновременно сгибают и кисть, так как отломки имеют тенденцию к возвращению в первоначальное положение. В этом положении конечность иммобилизуют задней гипсовой лонгетой. При этом мягкие ткани тыльной поверхности предплечья, находившиеся в состоянии ретракции, оказываются натянутыми, что приводит к достаточному взаимодавлению между отломками, надежному сцеплению и быстрому их сращению.

Репозиция свежих сгибательных переломов дистальной части лучевой кости трудностей не представляет, так как обычно речь идет только об изолированном смещении под углом, открытым кпереди. Исправление деформации состоит в давлении на вершину угла, направленную в тыльную сторону, и одновременном разгибании кисти и смещения дистального отломка в тыльную сторону. Затем накладывают ладонную гипсовую повязку с окном для I пальца от верхней трети плеча до оснований пальцев. Кисть фиксируют в положении супинации и разгибания. В ходе репозиции следят за восстановлением соотношений в лучелоктевом сочленении.

Необходимо особо отметить, что если при разгибательных переломах сращение отломков даже при неполном устранении смещения наступает всегда, то при сгибательных переломах с неустраненным только угловым смещением может возникнуть замедленная консолидация или формирование ложного сустава. Причиной является преобладание сгибателей кисти над разгибателями. Такое осложнение возникает довольно часто при переломах на границе средней и дистальной третей. При недостаточно эффективной иммобилизации деформация постепенно увеличивается и формируется тугой ложный сустав.

Лечение неправильно срастающихся переломов лучевой кости с неустраненным смещением под углом, направленным в ладонную сторону, замедленной консолидацией, а также лечение ложных суставов практически одинаково. Оно состоит в давлении па вершину угла с тыльной в ладонную сторону и одновременном разгибании кисти и смещении дистального отломка в тыльную сторону с гиперкоррекцией до 3-5°. Специально уделяют внимание восстановлению соотношений в лучелоктевом сочленении. Особое внимание уделяют надежной иммобилизации. Как показал опыт, удержать отломки после репозиции при согнутом в локтевом суставе предплечье удается далеко не всегда. Поэтому рекомендовано использовать методику репозиции и иммобилизации, которая была разработана для лечения переломов костей предплечья в средней трети со смещением под углом, открытым в ладонную сторону, а именно: в положении полного разгибания и супинации предплечья накладывают гипсовую лонгету по передней поверхности руки от проксимальной трети плеча до оснований пальцев с окном для I пальца. Кисть фиксируют в положении разгибания. На всем протяжении лучевая кость через лонгету должна быть хорошо отмоделирована с ладонной и тыльной сторон. В положении разгибания в локтевом и лучезапястном суставах и некоторой гиперкоррекции отломков между последними возникают значительные силы взаимодействия, которые приводят к раздавливанию межотломковой костной мозоли, сближению фрагментов при ложном суставе и обязательному сращению. При несвежем переломе с ладонной стороны происходит ретракция мышц, поэтому в положении гиперкоррекции они создают максимальные условия для стабилизации и сращения отломков. В зависимости от возраста пострадавшего уже через 4-6 недель рентгенологически подтверждается полное сращение.

Эпифизеолизы дистального эпифиза лучевой кости

В ряду эпифизеолизов всех локализаций эпифизеолизы дистальной части лучевой кости занимают первое место. Мальчики получают травму чаще девочек, они составляют 2/3 пострадавших. Наиболее часто травмы возникают в возрасте 10-13 лет. Преобладает левостороннее повреждение.

Главной причиной эпифизеолизов дистального конца лучевой кости является непрямая травма. Повреждение возникает при падении с упором на кисть. При этом предплечье находится под углом к поверхности опоры.

В дистальной части предплечья возникает перегиб его, в результате чего возникает или метафизарный перелом, или эпифнзеолиз дистального эпифиза. Второе повреждение встречается чаще, так как эпифизарная зона является местом наименьшего сопротивления. При падении на ладонь возникает разгибательный эпифнзеолиз, а при падении на согнутую кисть возникает сгибательный эпифизеолиз.

Клинико-рентгенологическая характеристика

Отмечается характерная деформация дистальной части предплечья. Кисть смещена в тыльную, тыльно-лучевую или ладонную сторону. На уровне ростковой зоны определяются припухлость, кровоподтеки и ссадины. При открытом эпифизеолизе рана, как правило, сильно загрязнена, края ее ушиблены. Из рапы выступает дистальный метафиз лучевой кости. Иногда определяются симптомы повреждения срединного нерва. Рентгенологическое исследование дает наиболее полную информацию обо всех деталях повреждения. Однако при отсутствии смещения, когда рентгенологическое исследование оказывается недостаточным, диагноз основывается только на клинических данных. Через 2-3 недели на контрольных рентгенограммах обнаруживают:

симптом костной пластинки;

расширение ростковой зоны;

признаки оссификации надкостницы.

Экстензионные эпифизеолизы наблюдаются наиболее часто. В 1,2% случаев наблюдается двустороннее повреждение. При эпифизеолизах со смещением в 26% случаев возникает перелом шиловидного отростка локтевой кости.

Изолированные эпифизеолизы встречаются в 15% случаев, большинство из них бывают без смещения или с незначительным смещением, не требующим вправления. Смещение эпифиза в лучевую сторону наблюдается в 28% случаев, оно обычно не превышает 1/2 поперечника кости. Смещение эпифиза в тыльную сторону на половину поперечника кости наблюдается в 29% случаев, на весь поперечник — в 15,5% случаев. Степень наклона эпифиза в тыльную сторону прямо пропорциональна смещению по ширине. Однако при полном смещении эта закономерность нарушается.

Чаще изолированных эпифизиолизов наблюдаются остеоэпифизеолизы всех групп. В 7% случаев встречаются остеоэпифизеолизы 4-й группы. При этом дистальная часть лучевой кости состоит из двух отломков, один из них – эпифиз с прилегающим к нему фрагментом метафиза треугольной формы, второй отломок представляет собой оставшуюся часть метаэпифиза. Остеоэпифизеолизы, возникшие в результате сгибательного механизма травмы, сопровождаются переломами переднего края метафиза и являются однотипными. Это объясняется тем, что передний край лучевой кости выступает в виде клюва кпереди. Он и отламывается в момент травмы. Плоскость излома идет сзади наперед по ходу эпифизарной линии, затем вертикально направляется в проксимальную сторону. Данные эпифизеолизы обычно сочетаются с переломами метафиза локтевой кости.

Переломы дистального эпифиза лучевой кости встречаются очень редко. Линия перелома обычно делит эпифиз на три неравные части. Отделяется от метафиза тыльная часть эпифиза. Смещение или отсутствует, или незначительное, что является причиной диагностических ошибок.

Переломы эпифизов встречаются у детей старшего возраста, у которых эпифиз уже потерял эластичность.

Характер лечебной тактики при эпифизеолизах дистального эпифиза лучевой кости определяется направлением и степенью смещения. Если вправление производится направленными манипуляциями, то для достижения репозиции нет необходимости прилагать значительных усилий.

Методика вправления разгибательного эпифизиолиза такая же, как и при метафизарном переломе. На первом этапе кисть разгибают. Эпифиз смещают дистально до сопоставления тыльных краев метафиза и эпифиза. Вторым этапом кисть сгибают и эпифиз смещают в ладонную сторону. При эпифизиолизах сгибание кисти не приводит к возникновению значительной гиперкоррекции.

Принципиальные основы методики репозиции сгибательных эпифизеолизов в общем такие же. Различие состоит в том, что направление репонирующих сил должно быть противоположным. Кисть фиксируют в положении разгибания гипсовой лонгетой по ладонной поверхности предплечья. Средний срок иммобилизации 3-4 недели.

При эпифизеолизах дистального эпифиза лучевой кости применяется только неоперативное лечение. Открытое вправление таит в себе опасность повреждения пролиферативных элементов эпифизарной пластинки. Особую опасность представляет открытая репозиция при неправильно срастающихся эпифизеолизах. В таких случаях показания к операции ставят только после полного сращения и перестройки костной мозоли. Операция заключается в корригирующей остеотомии вне ростковой зоны.

Эпифизеолизы дистального эпифиза лучевой кости в большинстве случаев заканчиваются полным выздоровлением. Нарушения роста встречаются в основном при переломе эпифиза с элементом компрессии. Посттравматическое закрытие ростковой зоны встречается при неустраненном смещении, чаще у детей старшего возраста. Однако у них рост кости в основном закончен, поэтому посттравматическая деформация, связанная с нарушением роста, встречается редко. При неправильно срастающихся метафизарных переломах лучевой кости происходит активное самоисправление деформации. Даже не устраненное смещение по ширине ликвидируется полностью, однако искривление кости моделируется медленно, особенно у детей старшего возраста.

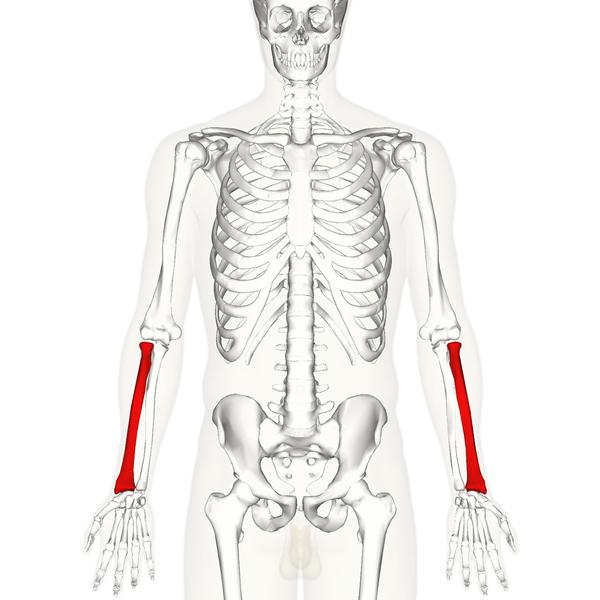

Переломы дистальной трети локтевой кости

У детей в дистальной части локтевой кости наблюдаются:

метафизарные переломы;

эпифизеолизы;

горизонтальные переломы шиловидного отростка;

переломы эпифиза с отделением части его с шиловидным отростком.

Эти повреждения возникают одновременно с переломом метафиза или эпифизеолизами лучевой кости. Механизм травмы – падение с упором на кисть.

Клинико-рентгенологическая характеристика

Клиническая картина складывается из признаков повреждений лучевой и локтевой костей в дистальной части. При подозрении на перелом лучевой кости выявляют и признаки перелома локтевой кости. Определяются припухлость и деформация нижней части предплечья, локальная болезненность на уровне метафиза локтевой кости или ее головки. Диагноз уточняют рентгенологически. При метафизарных переломах смещение отломков чаще отсутствует или бывает незначительным. Полное смещение отломков встречается редко.

Наблюдаются два вида эпифизеолизов:

разгибательные;

сгибательные.

Изолированные формы эпифизеолизов встречаются редко. При разгибательных эпифизеолизах метафизарный фрагмент отламывается от тыльной поверхности центрального отломка. Смешение эпифиза обычно не превышает поперечника кости. Реже встречается полное смещение. Среди переломов локтевой кости переломы шиловидного отростка возникают наиболее часто.

Вправление производят одновременно с переломами лучевой кости. Применяют только неоперативные способы лечения. Самоисправление неустраненных смещений локтевой кости происходит довольно совершенно. Эпифизеолизы также завершаются полным выздоровлением. Незначительные нарушения роста встречаются редко. В отдаленные сроки может выявиться отсутствие костного сращения шиловидного отростка без выраженных клинических проявлений.

Репозицию осуществляют путем вытяжения предплечья по оси и вправления выступающего фрагмента пальцами. Остаточное смещение не должно превышать 1/5 поперечника кости. Сустав фиксируют гипсовой лонгетой на 3-4 недели.

Источник

Очень часто человек падая, вытягивает руку вперед, и тем самым смягчает себе удар. Но не трудно догадаться о том, что именно такое падение и является опасным. При нем травмируется нижняя треть правой или левой руки. Это самый уязвимый участок верхней конечности. Реабилитироваться после такой травмы пострадавшему придется очень долго. А более подробно о том, что это за такой уязвимый участок и, чем травмы данной области так опасны, расскажем далее.

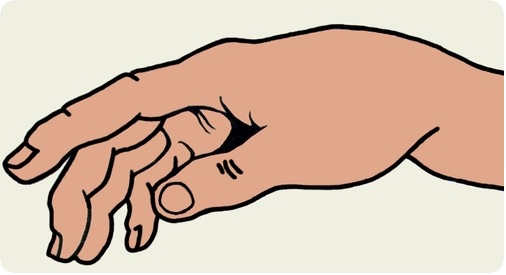

Дистальным эпифизом считается нижний конец лучевой кости, расположенный рядом с кистью. При такой травме человек ощущает резкую боль в руке, а еще он замечает штыкообразную деформацию, изменение положения кисти верхней конечности. Очень важно, чтобы врач восстановил анатомию сустава, нормальную амплитуду движений в нем. Это поможет пациенту в дальнейшем избежать опасных осложнений.

Виды переломов

По степени повреждения перелом дистального метаэпифиза лучевой кости бывает разным.

Это может быть:

- повреждение верхней конечности без смещения костных отломков;

- перелом верхней конечности со смещением костных отломков;

- открытый и закрытый перелом конечности.

Стоит рассмотреть каждый вид отдельно.

Перелом со смещением

Обычно у пострадавшего появляется закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости. Такая травма характеризуется своими типичными симптомами.

К примеру, при ней у пострадавшего:

- видна деформация в нижней части руки, но обычно выявить ее может только врач;

- появляется сильная линия разлома, которая идет в совершенно разных направлениях. Она может быть вертикальной, горизонтальной.

Очень редко линия разлома располагается сразу в двух плоскостях. Это зависит от линии сгиба ладони.

Благодаря этому травма делится на два типа.

Это перелом:

- «Коллеса». Он возникает при прямом падении пострадавшего на ладонь. При этом костный отломок сдвигается к тыльной стороне ладони.

- «Смита». Такая травма образуется при падении пострадавшего на ладонь, загнутую во внутреннюю часть. При этом костные отломки также сгибаются вовнутрь.

При такой травме пострадавший:

- замечает образование штыка в нижней третьей части руки, ее деформацию;

- ощущает резкую боль, которая усиливается при попытке подвигать верхней конечностью;

- замечает отек на своей конечности;

- ощущает смещение костных отломков;

- чувствует онемение пальцев руки. Оно возникает из-за повреждения пучка нервных волокон;

- не может нормально подвигать предплечьем, кистью, пальцами руки.

А еще не стоит забывать о том, что перелом верхней конечности может быть внесуставным и внутрисуставным.

При внесуставном переломе линия разлома не проходит по суставу. А при внутрисуставном повреждении появившиеся костные отломки нарушают целостность суставной сумки.

Повреждение руки без смещения

Мышечная система нижней части верхней конечности очень слабо развита. Благодаря этому у человека, падающего на руку, мышцы не оказывают сильного воздействие на луч, поэтому костные отломки не смещаются. На снимке врач может заметить только небольшую трещину в данной области.

При этом пострадавший:

- ощущает ноющую, но терпимую боль;

- замечает образование припухлости в суставной части, небольшой отек;

- не ощущает никакой деформации в кости;

- может совершать небольшие движения верхней конечностью.

Закрытый перелом

Закрытый перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости со смещением или без него обычно не заметен даже самому пострадавшему. Это происходит потому, что нарушений целостности кожного покрова в данном случае нет. Поэтому точно сказать о том, что у пострадавшего закрытый перелом дистального метаэпифиза правой лучевой кости без смещения, сможет только врач.

При закрытом переломе дистального метаэпифиза лучевой кости со смещением или без него, правой или левой руки пострадавший может:

- увидеть сильную гематому на своей верхней конечности;

- ощутить снижение чувствительности кожных покровов;

- выявить частичный паралич конечности. Обычно он у пострадавшего с закрытым переломом дистального метаэпифиза правой лучевой кости без смещения возникает из-за повреждения сосудов, нервных пучков.

В отдельную категорию стоит выделить симптомы, появление которых требует незамедлительного обращения к врачу.

При них пострадавший:

- чувствует сильную боль в лучезапястном суставе, но сильного дискомфорта у него может и не быть;

- видит небольшой отек на тыльной стороне предплечья;

- не может нормально пошевелить кистью.

Диагностика

В больнице пострадавшего обязательно должен осмотреть травматолог.

При этом ему нужно сделать рентген в 2-ух проекциях. Именно по снимку можно не только выявить перелом, но и определить его характер, наличие в полости костных отломков, смещения.

Для уточнения диагноза пострадавшему могут сделать:

- КТ.

- УЗИ кистевого сустава.

После осмотра врач должен закрепить поврежденную конечность. Только так можно предотвратить дальнейшее ее повреждение. При этом врач может даже положить пострадавшего в больницу.

Причины травм

Причин возникновения перелома дистального метаэпифиза лучевой кости может быть несколько.

К примеру, неполный перелом лучевой кости возникает при падении пострадавшего на прямую руку, повреждении верхней конечности во время аварии. Также такую травму может получить и молодой человек, активно занимающийся экстремальными видами спорта. А еще такой травме подвержены активно играющие на улице дети. Конечно, кости у детей срастаются быстрее, но за ними даже на улице нужно следить.

Как долго срастается

Полностью кость у пострадавшего заживает через 6-8 недель. Поэтому он уже может спокойно двигать ей. Но заниматься разработкой конечности он может через 1-2 недели после операции. А выполнять легкие физические упражнения, нагружать руку ему можно только через 3 месяца после процедуры.

Оперативные и консервативные способы

Еще дома родственники могут помочь пострадавшему.

Они должны:

- оставить его в покое,

- предотвратить повреждение тканей, находящихся около травмы.

Помните: вправлять сломанный сустав на место категорически запрещено. Но если пострадавший получил закрытый перелом, то поврежденную конечность желательно зафиксировать в одном положении. При этом нужно остановить кровь, наложить на место повреждения специальную повязку. Пострадавшего обязательно нужно показать врачу.

В целом, лечение такой травмы проводится оперативными и консервативными методами лечения.

Консервативная терапия

Такую методику сопоставления костных отломков проводят пострадавшим не с серьезными травмами. При этом врач своими руками сопоставляет костные отломки, придает кости первоначальное положение. После процедуры больному накладывают повязку. Ее нельзя снимать до образования костной мозоли.

Оперативное вмешательство

Если же пострадавшему нужно совмещать костные отломки, то ему делают хирургическую операцию.

Ему проводят остеосинтез. Такая процедура помогает быстро восстановить прежнюю активность в поврежденной конечности.

Помните: больному остеосинтез проводят несколькими способами.

Выбор способа зависит от того, какую травму пострадавший получил.

Ему проводят:

- Остеосинтез лучевой кости пластиной. Во время процедуры врач сопоставляет костные отломки, прикрепляет их к поврежденной конечности специальными винтами. После процедуры пострадавшему на место воздействия накладывают 2 шва, гипсовую лонгету.

Дополнительно ему назначают медикаменты:

- с обезболивающим эффектом;

- содержащие кальций. Они ускоряют процесс срастания костей;

- местного воздействия. Такие лекарства избавляют от отека.

После такой процедуры пострадавшему придется 7 дней полежать в стационаре. Швы снимают через 2 недели. Конечность можно носить только на специальной косынке. Удалять пластину не требуется.

- Процедуру с установкой аппарата внешней фиксации. Обычно его устанавливают пожилым гражданам и лицам с сильным отеком в кисти, лучезапястном суставе. Таким гражданам пластину не устанавливают, поэтому их конечность фиксируют специальным аппаратом внешней фиксации. Во время такой процедуры врач через кожу внедряет в тело пациента специальные спицы, ими фиксирует костные отломки. При этом аппарат виднеется над поверхностью кожи. Уникальность данного способа в том, что разрезы на теле пациента не делают, но за установленным прибором он должен внимательно следить. При этом ему нужно также следить за повязкой, спицами. Помните: еще 2 недели пострадавший должен держать конечность в лонгете. Но он может уже заняться разработкой поврежденной конечности. Через 6 недель пострадавшему делают рентген, удаляют аппарат. В целом, в больнице ему придется пробыть 5-7 дней, а на больничном – 1,5 месяца. На перевязки придется ходить каждый день. Весь период реабилитации поврежденную конечность носят на косынке.

- Процедуру с фиксацией костных отломков спицами, винтами. Такую операцию проводят пострадавшим, получившим небольшое смещение костных отломков. Во время процедуры врач делает небольшие проколы на теле пациента, через них фиксирует костные отломки спицами или винтами. После процедуры пострадавшему на 2 недели накладывают гипсовую лонгету. Но он уже может разрабатывать поврежденную конечность. Через 6-8 недель спицы удаляют.

Помните: чаще всего во время операции пострадавшему устанавливают само рассасывающиеся пластины. Их удалять не нужно.

Сколько длится реабилитация

Помните: если пострадавший выполняет все рекомендации врача, то срок восстановления поврежденной конечности будет варьироваться от 1,5 до 3 месяцев.

Но в целом, период восстановления пострадавшего длится до тех пор, пока ему не снимут гипсовую повязку.

Но если он получил сложную травму с разрывом крупных сосудов, сухожилий, нарушением целостности сустава и последующим дроблением кости, то восстанавливаться ему придется долго.

Оздоровительный массаж

Ускорить процесс восстановления пострадавшего помогает массаж. Он разогревает мышцы, насыщает ткани кислородом, улучшает приток крови к поврежденной конечности.

После снятия гипсовой повязки пострадавший может делать массаж сам себе самостоятельно.

Он может:

- Сделать несколько поглаживающих движений по всей поверхности поврежденной конечности.

- Слегка растереть, разогреть кожу.

- Размять пальцами конечность. Такая процедура улучшает процесс регенерации тканей.

- Слегка потрясти конечностью, имитируя легкую вибрацию. При этом вибрацию нужно чередовать с поглаживанием, нажатием на поврежденную конечность.

Помните: во время заживления пострадавший не должен допускать деформации мышц. Это приведет к неправильному срастанию костей.

Методы физиотерапии

Не последнее место в процессе срастания костей занимают и физиотерапевтические процедуры. Они уменьшают длительность реабилитационного периода, помогают пострадавшему избежать осложнений.

При этом он может записаться на:

- Электрофорез с использованием медикаментов на основе кальция. Такая процедура помогает активным веществам, входящим в медикамент, быстрее достичь тканей. А медикаменты с кальцием для пострадавшего важны. Они увеличивают плотность костей, ускоряют процесс срастания костных отломков.

- Низкочастотную магнитотерапию. Такие процедуры помогут пострадавшему избавиться от боли, а еще они обладают легким противовоспалительным воздействием.

- УВЧ. Такая процедура помогает прогреть поврежденные ткани, улучшает местный обмен веществ, ускоряет процесс регенерации тканей.

- Ультрафиолетовое излучение. Такая процедура ускоряет процесс выработки тканями витамина D. Именно благодаря ему кальций организмом лучше усваивается.

Осложнения

Пострадавшему обязательно во время восстановления нужно выполнять все рекомендации врача. В противном случае у него появятся осложнения.

К примеру, у него:

- могут возникнуть повреждения в мягких тканях, нарушения в кровеносных сосудах, нервных волокнах, появиться сильные вывихи, подвывихи;

- может развиться некроз тканей, нарушиться кровообращение в поврежденной конечности;

- может развиться посстравматический синдром карпального канала. В народе он называется «туннельным синдромом»;

- образуются очаги с гноем, некротические участки на коже. Обычно они образуются у пострадавших, получивших травму открытого типа. При ней инфекция легко проникает в мягкие ткани, костную ткань, провоцирует развитие остеомиелита;

- может резко снизиться двигательная активность. Причем снизиться она может частично или полностью. При этом пострадавший не сможет сделать никаких движений предплечьями. В тяжелых случаях такое нарушение делает человека инвалидом.

Помните: при падении пострадавший может сломать не только верхнюю конечность, но и ключицу. А такая травма считается не менее опасной.

Подытожим: падая на руку человек, сразу не сможет точно понять то, сломал ли он ее или просто вывихнул. Поставить точный диагноз, выбрать дальнейшую тактику лечения сможет только врач. Самолечением в данном случае заниматься крайне опасно.

Источник