Перелом диафиза руки

Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Диафизом плечевой кости считают часть плечевой кости от места прикрепления большой грудной мышцы до надмыщелковых гребней. Переломы диафиза плеча (обычно в средней трети) чаще наблюдаются у больных старше 50 лет. Имеются четыре основных типа перелома этой локализации:

1) поперечный;

2) косой;

3) спиральный;

4) оскольчатый.

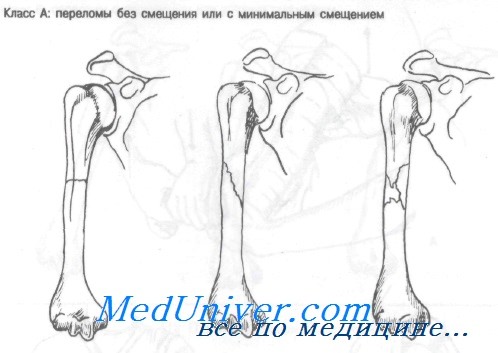

Вид перелома зависит от механизма повреждения, силы повреждающего воздействия, локализации перелома и мышечного тонуса в момент травмы. Каждый из вышеуказанных видов перелома может в свою очередь быть классифицирован по степени смещения.

Действие разгибательной маскулатуры, окружающей диафиз плечевой кости, после перелома может вызвать растяжение и смещение костных фрагментов. Как изображено на рисунке, дельтовидная мышца прикрепляется по переднебоковому краю диафиза плечевой кости, в то время как большая грудная крепится к внутренней межбугорковой бороздке. Надостная мышца, прикрепляющаяся к большому бугорку головки плечевой кости, обеспечивает отведение и наружную ротацию.

При переломах диафиза плечевой кости мышцы проксимального отдела плеча вызывают смещение костных фрагментов. Основную роль в смещении играют пять мышц этой области: дельтовидная, надостная, большая грудная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча.

А. При переломах между вращательной манжетой и большой грудной мышцей происходит ротация проксимального фрагмента.

Б. Переломам между местами прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц сопутствуют приведение проксимального фрагмента.

В. Переломы, располагающиеся ниже места прикрепления дельтовидной мышцы, обусловливают отведение проксимального фрагмента

Двуглавая и трехглавая мышцы крепятся к дистальной трети и стремятся сместить дистальный фрагмент вверх. Перелом, располагающийся проксимальнее места прикрепления большой грудной мышцы, может сопровождаться отведением и наружной ротацией головки плечевой кости вследствие действия надостной мышцы. При переломе между участками прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц происходит приведение проксимального фрагмента в результате тяги большой грудной мышцы.

Перелом, располагающийся дистальнее места прикрепления дельтовидной мышцы, сопровождается отведением проксимального фрагмента вследствие действия дельтовидной мышцы. Сосудисто-нервный пучок, снабжающий предплечье и кисть, идет по внутреннему краю диафиза плечевой кости. И хотя утверждение, что при переломе из этих образований может пострадать любое, верно, чаще повреждается лучевой нерв. Как показано на рисунке, лучевой нерв проходит в непосредственной близости к диафизу плечевой кости у места перехода его средней трети в дистальную. Переломы в этой области часто сопровождаются повреждением лучевого нерва.

Лучевой нерв проходит в наружной межмыщелковой борозде по наружному краю плечевой кости и может повреждаться при переломах диафиза

К перелому диафиза плечевой кости приводят два механизма. Наиболее часто встречающийся механизм повреждения — воздействие прямой силы, например, при падении или прямом ударе, как это бывает при автокатастрофах. В этих случаях, как правило, диагностируют поперечный перелом. Непрямой механизм заключается в падении на локоть или вытянутую руку. Кроме того, сильное мышечное сокращение в области патологически измененной кости также может привести к перелому. Непрямой механизм воздействия обычно приводит к спиральным переломам.

У больного отмечаются боль и отек в области диафиза плечевой кости. При обследовании можно выявить укорочение, явную деформацию или патологическую подвижность с крепитацией. Важно, чтобы первичный осмотр перелома диафиза плечевой кости у всех пострадавших включал тщательное исследование состояния сосудисто-нервного пучка. При исследовании следует обратить особое внимание на функцию лучевого нерва и в случае обнаружения его повреждения документировать время появления симптоматики.

1. В момент травмы обычно развивается нейропраксия. Лечение, как правило, заключается в иммобилизации в отводящей лонгете и тщательном последующем наблюдении.

2. Повреждение, выявленное после проведенной манипуляции или иммобилизации, может привести к аксонотмезису, если не устранить давление на нерв.

3. Повреждение, обнаруженное в процессе заживления, как правило, является медленно прогрессирующим аксонотмезисом.

Необходимы снимки в перпендикулярной переднезадней и боковой проекциях всей плечевой кости. Для исключения сопутствующих повреждений нужны снимки плечевого и локтевого суставов.

Сопутствующие повреждения перелома диафиза плечевой кости

Переломам диафиза плечевой кости могут сопутствовать тяжелые повреждения:

1) повреждение плечевой артерии;

2) повреждение лучевого, локтевого или срединного нерва;

3) перелом головки или дистального отдела плечевой кости.

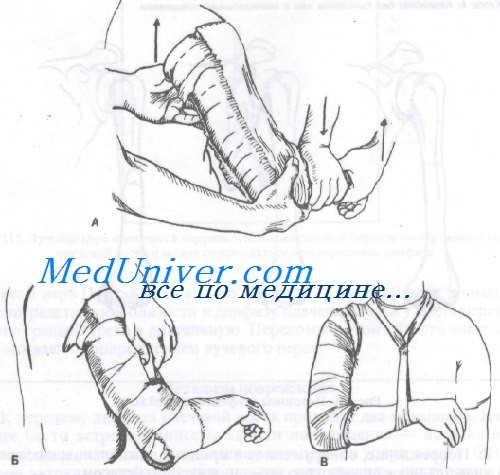

V-образная адаптационная лонгета, иногда называемая щипцами для сахара

Лечение перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости лечат несколькими методами в зависимости от типа перелома, степени смещения и наличия сопутствующих повреждений. Следовательно, с самого начала необходима консультация хирурга-ортопеда. Обычно для заживления переломов диафиза плечевой кости требуется 10—12 нед. Спиральные переломы в целом заживают быстрее поперечных из-за большей площади соприкасающихся поверхностей. Переломы, располагающиеся ближе к локтевому или плечевому суставу, заживают дольше и с худшими результатами.

Класс А: Переломы без смещения иили с минимальным смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает лед, анальгетики, наложение адаптирующей лонгеты и раннее направление к специалисту. Перед наложением лонгеты кожу конечности обрабатывают настойкой бензоина. Затем накладывают V -образную лонгету с мягкой прокладкой от подмышечной впадины до локтя и укрепляют ее повязкой. Руку подвешивают на шее поддерживающей повязкой в. виде воротника и манжеты.

Не следует использовать подвесную гипсовую повязку, поскольку вес гипса может стать причиной расхождения костных фрагментов.

Класс Б: переломы с поперечным или угловым смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает прикладывание льда, анальгетики, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Применяют различные методы лечения — от наложения подвесной гипсовой повязки до скелетного вытяжения за локтевой отросток. Если нет сопутствующего повреждения сосудов, нервов и других переломов и больной может ходить, авторы предпочитают при этих переломах подвесную гипсовую повязку.

Если срочная консультация ортопеда невозможна, гипсовую повязку может наложить врач центра неотложной помощи. Верхняя граница гипсовой повязки должна находиться лишь на 2,5 см проксимальнее линии перелома. Повязка должна быть легкой, для чего используют гипсовый бинт шириной 10 см. Предплечью придают нейтральное положение, а локтевой сустав сгибают под углом 90°.

Руку подвешивают на шею в поддерживающей повязке типа воротника и манжеты. Положение петли определяется угловым смещением, которое необходимо корригировать. Боковое угловое смещение требует наложения петли на дорсальную поверхность запястья, в то время как угловое смещение кнутри требует ее наложения на ладонную поверхность запястья. Угол кзади корригируют удлинением перевязи.

Коррекция переднего углового смещения требует укорочения поддерживающей повязки. Рука все время должна находиться в подвешенном состоянии, поэтому больному приходится спать в полусидячем положении. Как только стихнет боль, начинают круговые упражнения в плечевом суставе.

Класс В: переломы со значительным или с сопутствующим поврежденим сосудисто-нервного пучка. Неотложное лечение переломов этого типа включает применение льда, анальгетиков, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Оперативное лечение переломов диафиза плечевой кости показано при следующих обстоятельствах:

1) перелом диафиза плечевой кости с повреждением сосудов;

2) спиральный перелом дистальной трети с параличом лучевого нерва;

3) сопутствующие переломы, требующие ранней иммобилизации, такие как перелом в области локтевого сустава;

4) интерпозиция мягких тканей, которую нельзя исправить консервативным методом.

Осложнения перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости могут сопровождаться развитием:

1) слипчивого капсулита плечевого сустава, который может быть предупрежден ранними круговыми упражнениями;

2) оссифицирующего миозита локтевого сустава, которого можно избежать с помощью активных рутинных упражнений и непассивного вытяжения;

3) позднего паралича лучевого нерва, который осложняет 5—10% всех переломов плечевой кости. Особенно часто он встречается при спиральных переломах дистальной трети;

4) несращения или замедленного сращения.

– Также рекомендуем “Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости”:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

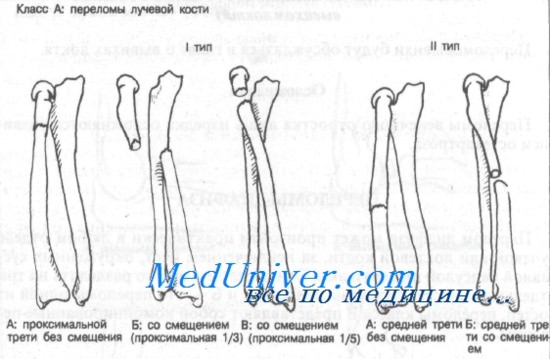

Перелом диафиза может произойти практически в любом отделе лучевой или локтевой кости, за исключением мест, окруженных суставной капсулой или связками. Эти переломы можно разделить на три отдельных класса: переломы классов А и Б — это переломы одной из костей, переломы класса В представляют собой комбинированные переломы.

Переломы лучевой кости в зависимости от прикрепления мышц и смещения фрагментов могут быть разделены на три группы. Первая группа включает переломы проксимальной трети диафиза лучевой кости дистальнее места прикрепления супинатора и двуглавой мышцы плеча. Обе эти мышцы обеспечивают супинацию или приводят к смещению проксимального отдела лучевой кости. Ко второй группе относятся переломы средней трети диафиза, где прикрепляющийся пронатор обеспечивает пронацию.

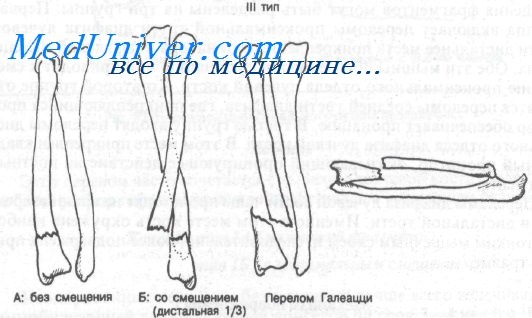

В третью группу входят переломы дистального отдела диафиза лучевой кости. В этом месте прикреплен квадратный пронатор, оказывающий пронирующее действие на костные фрагменты.

Переломы диафиза лучевой кости чаще происходят на границе средней и дистальной трети. Именно в этом месте кость окружена наиболее тонким мышечным слоем и, следовательно, более подвержена прямой травме.

Наиболее часто встречающийся механизм — это прямой удар по диафизу лучевой кости.

Над местом повреждения определяется усиливающаяся при прямой пальпации или продольной компрессии болезненность. В области дистального лучелоктевого сустава она может быть следствием подвывиха или вывиха.

Как правило, достаточно типичных переднезадней и боковой проекций. Переломы диафиза лучевой кости нередко сочетаются с серьезными, но часто скрытыми повреждениями локтевого и лучезапястного суставов.

Аксиома: переломы дистального отдела лучевой кости часто сочетаются с вывихами в дистальном лучелоктевом суставе.

Перелом дистального отдела диафиза в сочетании с вывихом головки локтевой кости обычно называют переломом Галеации.

Лечение переломов диафиза лучевой кости

Класс А: тип IA (проксимальные без смещения). Эти переломы редко и требуют неотложного направления к ортопеду. Оказываемая неотложная помощь должна включать наложение большой гипсовой повязки или передней и задней лонгет (см. Приложение). Локтевой сустав фиксируют в положении сгибания под углом 90°, предплечье — в положении супинации. Необходима рентгенография для выявления смещения.

Класс А: тип IБ (смещение проксимальной трети). Показано неотложное направление к ортопеду, поскольку методом выбора является открытая репозиция и внутренняя фиксация. Неотложная помощь должна включать иммобилизацию длинной задней лонгетой с предплечьем в положении супинации и локтевым суставом в положении сгибания под углом 90°.

Класс А: тип IB (смещение проксимальной пятой части фрагмента лучевой кости). Показана консультация ортопеда, поскольку метод лечения этих переломов остается спорным. Из-за малого размера проксимального фрагмента внутренняя фиксация трудна. Большинство больных лечат путем закрытой репозиции с наложением длинной гипсовой повязки или переднезадней лонгеты. Локтевому суставу придают положение сгибания под углом 90°, а предплечье — в положении супинации.

Класс А: тип IIА (переломы средней трети без смещения). После иммобилизации длинной гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой показано направление к специалисту. Локтевой сустав должен быть в положении сгибания под углом 90°, а предплечье — в положении умеренной супинации. Необходима последующая контрольная рентгенография.

Класс А: тип IIБ (переломы средней трети со смещением). Больного следует немедленно направить к специалисту, поскольку методом выбора является открытая репозиция и внутренняя фиксация.

Но сначала иммобилизуйте конечность в положении сгибания локтевого сустава 90° и с умеренной супинацией предплечья.

Класс А: тип IIIА (без смещения). Этот перелом может сочетаться с подвывихом в дистальном луче-локтевом суставе. После иммобилизации длинной гипсовой повязкой или переднезадней лонгетой (см. Приложение) показано направление к ортопеду. Локоть фиксируют под углом 90°, предплечье — в положении пронации.

Класс А: тип IIIБ (со смещением дистальной трети и перелом Галеацци). Переломы этого типа встречаются часто и требуют срочного направления к ортопеду, поскольку методом выбора является открытая репозиция с внутренней фиксацией. Линия перелома, как правило, поперечная или косая, без раздробления, с угловым смещением дистального фрагмента лучевой кости в дорсальном направлении.

Аксиома: перелом Галеацци обычно сочетается с подвывихом в дистальном луче-локтевом суставе (в остром или позднем периоде).

Осложнения переломов диафиза лучевой кости

Переломы диафиза лучевой кости часто сопровождаются осложнениями. Для профилактики последних следует учитывать ряд факторов.

1. Перелом без смещения может позже стать смещенным из-за мышечной тяги и расхождения фрагментов, несмотря на иммобилизацию. Необходима повторная рентгенография для контроля правильности стояния отломков.

2. В результате неадекватной репозиции или иммобилизации может наблюдаться неправильное сращение или несращение.

3. При лечении этих переломов необходимо своевременное выявление и лечение ротационных деформаций.

4. Переломам диафиза лучевой кости часто сопутствует подвывих или вывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. При переломах диафиза лучевой кости сосудисто-нервные повреждения редки.

– Также рекомендуем “Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Механизм травмы может быть прямым и косвенным. В первом случае это удар по плечу или плечом о твердый предмет, во втором – падение на кисть или локтевой сустав отведенной руки, чрезмерное вращение по оси.

Переломы диафиза плечевой кости

Клиническая картина идентична таковой при любом переломе длинной трубчатой кости: боль, нарушение функции, деформация и укорочение конечности, патологическая подвижность, крепитация, положительный симптом осевой нагрузки.

Травмы плеча могут сопровождаться повреждением нервно-сосудистого пучка; наиболее часто при переломах диафиза плечевой кости страдает лучевой нерв. В связи с этим необходимо проверить кожную чувствительность и двигательную функцию в зоне иннервации лучевого, локтевого и срединного нервов.

Для уточнения формы излома, наличия осколков, степени смещения отломков должна быть выполнена рентгенография плеча в двух проекциях.

При переломах диафиза плеча в зависимости от уровня повреждения различают 3 типа смещений отломков.

Тип I: линия излома проходит выше места прикрепления большой грудной мышцы. Вследствие сокращения прикрепляющихся к большому бугорку надостной, подостной и малой круглой мышц центральный отломок занимает положение отведения кнаружи и кпереди и ротирован кнаружи. Периферический отломок приведен кнутри силой большой грудной мышцы, подтянут кверху и под действием двух- и трехглавой мышц плеча ротирован кнутри (при разогнутом локтевом суставе) под влиянием физиологического положения конечности – пронации.

Тип II: линия излома проходит ниже прикрепления большой грудной мышцы, но выше прикрепления дельтовидной (средняя треть плеча). Центральный отломок силой большой грудной мышцы приведен и умеренно ротирован кнутри. Периферический отломок умеренно отведен кнаружи и подтянут кверху за счет сокращения дельтовидной мышцы и всего мышечного футляра плеча.

Тип III: линия излома проходит ниже прикрепления дельтовидной мышцы, которая оказывает максимальное влияние на центральный отломок, отводя его кнаружи и кпереди. Периферический отломок подтянут кверху в силу сокращения мышечного футляра плеча.

Лечение диафизарных переломов плеча проводят в условиях стационара. Различают консервативный и оперативный способы лечения, для каждого из которых существуют свои показания.

При переломах без смещения отломков лечение заключается в обезболивании места перелома 1% раствором новокаина и наложении гипсовой торакобрахиальной повязки в функционально выгодном положении. С 3-го дня назначают УВЧ, ЛФК для пальцев кисти и лучезапястного сустава. Срок постоянной иммобилизации составляет 6-8 нед, перемежающей – 2-3 нед. После устранения иммобилизации и рентгенологического контроля приступают к комплексному восстановительному лечению.

При переломах со смещением отломков возможна одномоментная репозиция или вытяжение.

Закрытую одномоментную ручную репозицию производят в тех случаях, когда линия излома имеет поперечное сечение и есть гарантия, что после сопоставления отломков не произойдет их вторичного смещения. Манипуляцию выполняют под местным или общим обезболиванием с учетом смещения отломков и соблюдением основных законов репозиции. Сопоставленные отломки фиксируют гипсовой торакобрахиальной повязкой, дальнейшая тактика не отличается от лечения больных с переломами плечевой кости без смещения отломков.

Функциональное лечение диафизарных переломов плечевой кости с помощью укороченных повязок. Функциональное лечение можно осуществить с помощью укороченных фиксирующих повязок, оставляющих свободными плечевой и локтевой суставы. В этой повязке больной производит ранние движения в суставах поврежденной конечности, осуществляет нагрузку на руку, что способствует улучшению микроциркуляции, повышению обменных процессов, а следовательно, репаративной регенерации.

Показания : закрытые косые, винтообразные, оскольчатые, поперечные переломы в пределах диафиза плечевой кости, преимущественно переломы в средней трети диафиза.

Непременным условием лечения этим методом является устранение ротационного смещения костных отломков, а также под углом и по длине. Смещение по ширине и угловая деформация до 13° не нарушают ни функции, ни косметики плеча.

Противопоказанием являются отсутствие контакта с больным в процессе лечения.

Для лечения переломов плеча применяют два типа фиксирующих повязок: гипсовую или повязку из термопластического материала поливика. Гипсовую повязку накладывают наподобие гильзы, оставляя свободными плечевой и локтевой суставы.

Подобная повязка может быть изготовлена из поливика; ее целесообразно делать съемной на шнурках. Повязку делают перфорированной из гигиенических соображений – для предотвращения потливости. Преимущества повязки из поливика – легкость и гигиеничность.

Повязки делают подкладочными. Подкладки могут быть из хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

При поступлении больного в стационар производят анестезию места перелома и репозицию, плечо фиксируют задней гипосовой лонгетой от лопаток до кисти. После ликвидации острых болей и уменьшения отека, что бывает обычно на 7-9-й день, накладывают укороченную фиксирующую повязку. При необходимости повторной репозиции следует обезболить место перелома и обязательно произвести рентгенологический контроль в двух проекциях.

В случае, если остались угловые смещения, к фиксирующей повязке крепят мягкими лямками или бинтами мягкие валики, которые располагают между повязкой и туловищем в зависимости от характера смещения.

При абдукционных переломах валик располагают между грудной клеткой и местом перелома. Если абдукционная деформация находится в проксимальной части плеча, ликвидировать угловое смещение при наличии короткого проксимального отломка можно приведением дистального отдела плеча к туловищу и супинацией предплечья.

При аддукционных переломах валик располагают между туловищем и дметальным отделом плеча, а предплечью придают положение пронации.

В случае смещения под углом, открытым кпереди, предплечье должно быть разогнуто на величину угла сгибания, а при наличии смещения отломков под углом, открытым сзади, предплечье сгибают под острым углом на величину угла деформации. Предплечье фиксируют мягкой лямкой через шею.

Лечение больного проводят в 3 периода.

Первыйпериод – с момента репозиции и фиксации отломков функциональной повязкой до клинического сращения. Клиническое сращение характеризуется отсутствием подвижности в области перелома при осторожном мануальном обследовании и наличии нечеткой рентгеноконтрастной периостальной мозоли. Этот период в среднем составляет 3 нед с момента травмы.

В этот период производят следующие движения:

- изометрические длительные напряжения как изолированных мышц (двуглавой и трехглавой), так и всех мышц поврежденной конечности;

- поднимание (пожимание) плеч;

- движения в суставах кисти в полной амплитуде. Рекомендуют больным писать и вязать;

- сгибание и разгибание предплечья: поддерживая больную руку (взявшись здоровой рукой за нижнюю треть предплечья), делают, не фиксируя движения, сгибание и разгибание;

- ротационные движения предплечья;

- отведение плеча от туловища в сторону с легким покачиванием и ротацией.

Все упражнения повторяют не менее 4-5 раз в день по 10-15 мин.

Второй период – от момента клинического сращения до появления самостоятельных активных движений в суставах, приближенных к норме. На рентгенограмме должна быть видна четкая периостальная костная мозоль. Этот период продолжается до 2-2,5 мес с момента травмы.

Если в первом периоде производят облегченные движения в плечевом и локтевом суставах, то уже во втором периоде появляются самостоятельные активные движения в локтевом суставе и в меньшей степени в плечевом.

Выполняют все упражнения первого периода с большей интенсивностью и добавляют следующие движения:

- сгибание и разгибание плеча;

- внутреннюю ротацию плеча и сгибание предплечья за спиной.

Во втором периоде фиксирующая повязка должна быть съемной, чтобы контролировать степень срастания перелома, следить за гигиеной кожи. Мягкие валики, подложенные для репозиции отломков, после клинического сращения удаляют.

Третий период характеризуется продолжением нарастания мышечной силы до нормы. На рентгенограмме отмечается плотность периостальной костной мозоли до полного сращения перелома.

В этом периоде больные продолжают выполнять движения первых двух периодов с возрастающей динамической и статической нагрузкой. С этой целью в кисть поврежденной руки берут груз в зависимости от физического развития. В третьем периоде больные остаются без фиксирующих повязок.

При лечении переломов плеча положительные результаты отмечаются у 96% больных. Нормальная функция конечности восстанавливается в среднем через 4 мес.

Функциональный метод лечения переломов плеча укороченными фиксирующими повязками высокоэффективен, удобен для больного, несложен для врача и позволяет добиться выздоровления в минимальные сроки.

При скелетном вытяжении спицу проводят через локтевой отросток перпендикулярно его длинной оси и закрепляют в скобе. Конечность укладывают на отводящую шину. К скобе привязывают шнур, перебрасывают через блок шины и фиксируют к пружинной или резиновой тяге, создавая усилие натяжения в 3-4 кг.

Скелетное вытяжение продолжают 3-4 нед (до образования первичной мягкой мозоли), затем накладывают гипсовую торако-брахиальную повязку до окончания срока консолидации.

Вытяжение по методу Колдуэлла – Ильина предпочтительнее у лиц с повреждениями или заболеваниями грудной клетки, органов дыхания и кровообращения, поскольку не предполагает наложения громоздких отводящих шин и гипсовых торакобрахиальных повязок. Метод следует включить в арсенал медицины катастроф как элемент лечения политравмы.

Накладывают циркулярную гипсовую повязку от плечевого сустава до головок пястных костей с вгипсованными проволочными кольцами в области локтевого отростка и лучевой поверхности запястья. В подмышечную область помещают ватно-марлевый валик, чтобы придать конечности отведение в 30-40°. В основе метода лежит постоянное вытяжение. В вертикальном положении больного вытяжение осуществляется за счет массы повязки, а в горизонтальном – с помощью тяги за кольцо в области локтевого сустава.

Постоянная иммобилизация при переломах тела плечевой кости со смещением отломков длится 8-10 нед, съемная – 4 нед.

Хирургическое лечение больных с переломами диафиза плечевой кости показано при повреждении нервно-сосудистого пучка, интерпозиции мягких тканей, открытых переломах, оскольчатых или сегментарных переломах с неуправляемыми отломками. К последним относятся костные фрагменты, лишенные точек прикрепления мышц.

Оперативное лечение заключается в открытой репозиции и фиксации отломков одним из способов: интрамедуллярным, накостным, сочетанным, внеочаговым.

Рассекают мягкие ткани, обнажая место перелома. Гвоздь пробивают в центральный отломок до выхода его под кожей над большим бугорком. Кожу над выстоящим концом разрезают и гвоздь полностью вбивают в центральный отломок, оставляя на поверхности 0,5-1,0 см. Сопоставляют отломки и ретроградно, сверху вниз, пробивают гвоздь в периферический отломок.

Штифт может быть внедрен в плечевую кость и с других точек: из дополнительных разрезов в области большого бугорка или над локтевым отростком, где кость косо и параллельно продольной оси просверливают до сообщения с костномозговым каналом. В эти отверстия после репозиции вбивают металлический гвоздь, который, проходя по костномозговым каналам обоих отломков, плотно скрепляет их.

Накостная фиксация отломков осуществляется с помощью серкляжей и всевозможных пластинок.

Серкляжи приемлемы при косых и винтообразных переломах с направлением линии излома под острым углом и большой площадью контакта отломков. Однако широкого распространения этот метод не нашел из-за создания циркулярных “удавок” и нарушения трофики кости.

Пластинки лучше применять при поперечных переломах в местах с ровной поверхностью, обеспечивающей тесный контакт фиксатора и кости. Компрессия осуществляется съемным устройством.

Комбинированный остеосинтез выполняется устройствами, часть которых погружается в кость, а часть крепится извне: балки, винты, болты, проволочные швы. Перечисленные виды фиксации для лечения диафизарных переломов плеча применяются редко.

Наибольшее распространение в настоящее время получил внеочаговый чрескостный остеосинтез по Илизарову. Применяя аппарат и методику автора, можно добиться хорошего сопоставления отломков закрытым путем и стабильной фиксации до полного сращения кости. Для этой цели могут быть использованы и другие аппараты внешней фиксации.

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.

Источник