Перелом диафиза плечевой кости возможные осложнение

Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

Диафизом плечевой кости считают часть плечевой кости от места прикрепления большой грудной мышцы до надмыщелковых гребней. Переломы диафиза плеча (обычно в средней трети) чаще наблюдаются у больных старше 50 лет. Имеются четыре основных типа перелома этой локализации:

1) поперечный;

2) косой;

3) спиральный;

4) оскольчатый.

Вид перелома зависит от механизма повреждения, силы повреждающего воздействия, локализации перелома и мышечного тонуса в момент травмы. Каждый из вышеуказанных видов перелома может в свою очередь быть классифицирован по степени смещения.

Действие разгибательной маскулатуры, окружающей диафиз плечевой кости, после перелома может вызвать растяжение и смещение костных фрагментов. Как изображено на рисунке, дельтовидная мышца прикрепляется по переднебоковому краю диафиза плечевой кости, в то время как большая грудная крепится к внутренней межбугорковой бороздке. Надостная мышца, прикрепляющаяся к большому бугорку головки плечевой кости, обеспечивает отведение и наружную ротацию.

При переломах диафиза плечевой кости мышцы проксимального отдела плеча вызывают смещение костных фрагментов. Основную роль в смещении играют пять мышц этой области: дельтовидная, надостная, большая грудная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча.

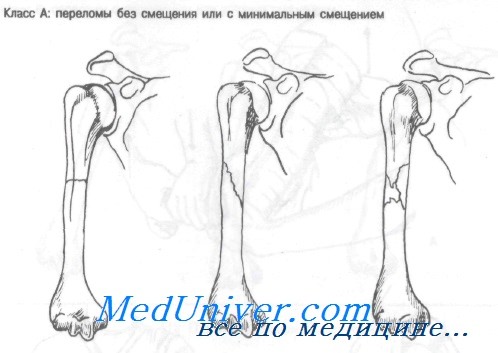

А. При переломах между вращательной манжетой и большой грудной мышцей происходит ротация проксимального фрагмента.

Б. Переломам между местами прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц сопутствуют приведение проксимального фрагмента.

В. Переломы, располагающиеся ниже места прикрепления дельтовидной мышцы, обусловливают отведение проксимального фрагмента

Двуглавая и трехглавая мышцы крепятся к дистальной трети и стремятся сместить дистальный фрагмент вверх. Перелом, располагающийся проксимальнее места прикрепления большой грудной мышцы, может сопровождаться отведением и наружной ротацией головки плечевой кости вследствие действия надостной мышцы. При переломе между участками прикрепления большой грудной и дельтовидной мышц происходит приведение проксимального фрагмента в результате тяги большой грудной мышцы.

Перелом, располагающийся дистальнее места прикрепления дельтовидной мышцы, сопровождается отведением проксимального фрагмента вследствие действия дельтовидной мышцы. Сосудисто-нервный пучок, снабжающий предплечье и кисть, идет по внутреннему краю диафиза плечевой кости. И хотя утверждение, что при переломе из этих образований может пострадать любое, верно, чаще повреждается лучевой нерв. Как показано на рисунке, лучевой нерв проходит в непосредственной близости к диафизу плечевой кости у места перехода его средней трети в дистальную. Переломы в этой области часто сопровождаются повреждением лучевого нерва.

Лучевой нерв проходит в наружной межмыщелковой борозде по наружному краю плечевой кости и может повреждаться при переломах диафиза

К перелому диафиза плечевой кости приводят два механизма. Наиболее часто встречающийся механизм повреждения — воздействие прямой силы, например, при падении или прямом ударе, как это бывает при автокатастрофах. В этих случаях, как правило, диагностируют поперечный перелом. Непрямой механизм заключается в падении на локоть или вытянутую руку. Кроме того, сильное мышечное сокращение в области патологически измененной кости также может привести к перелому. Непрямой механизм воздействия обычно приводит к спиральным переломам.

У больного отмечаются боль и отек в области диафиза плечевой кости. При обследовании можно выявить укорочение, явную деформацию или патологическую подвижность с крепитацией. Важно, чтобы первичный осмотр перелома диафиза плечевой кости у всех пострадавших включал тщательное исследование состояния сосудисто-нервного пучка. При исследовании следует обратить особое внимание на функцию лучевого нерва и в случае обнаружения его повреждения документировать время появления симптоматики.

1. В момент травмы обычно развивается нейропраксия. Лечение, как правило, заключается в иммобилизации в отводящей лонгете и тщательном последующем наблюдении.

2. Повреждение, выявленное после проведенной манипуляции или иммобилизации, может привести к аксонотмезису, если не устранить давление на нерв.

3. Повреждение, обнаруженное в процессе заживления, как правило, является медленно прогрессирующим аксонотмезисом.

Необходимы снимки в перпендикулярной переднезадней и боковой проекциях всей плечевой кости. Для исключения сопутствующих повреждений нужны снимки плечевого и локтевого суставов.

Сопутствующие повреждения перелома диафиза плечевой кости

Переломам диафиза плечевой кости могут сопутствовать тяжелые повреждения:

1) повреждение плечевой артерии;

2) повреждение лучевого, локтевого или срединного нерва;

3) перелом головки или дистального отдела плечевой кости.

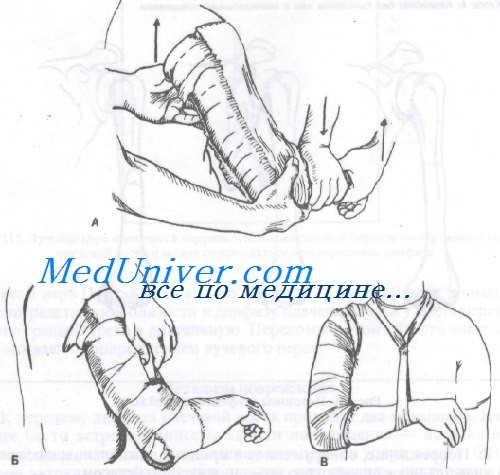

V-образная адаптационная лонгета, иногда называемая щипцами для сахара

Лечение перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости лечат несколькими методами в зависимости от типа перелома, степени смещения и наличия сопутствующих повреждений. Следовательно, с самого начала необходима консультация хирурга-ортопеда. Обычно для заживления переломов диафиза плечевой кости требуется 10—12 нед. Спиральные переломы в целом заживают быстрее поперечных из-за большей площади соприкасающихся поверхностей. Переломы, располагающиеся ближе к локтевому или плечевому суставу, заживают дольше и с худшими результатами.

Класс А: Переломы без смещения иили с минимальным смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает лед, анальгетики, наложение адаптирующей лонгеты и раннее направление к специалисту. Перед наложением лонгеты кожу конечности обрабатывают настойкой бензоина. Затем накладывают V -образную лонгету с мягкой прокладкой от подмышечной впадины до локтя и укрепляют ее повязкой. Руку подвешивают на шее поддерживающей повязкой в. виде воротника и манжеты.

Не следует использовать подвесную гипсовую повязку, поскольку вес гипса может стать причиной расхождения костных фрагментов.

Класс Б: переломы с поперечным или угловым смещением. Неотложная помощь при этих переломах включает прикладывание льда, анальгетики, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Применяют различные методы лечения — от наложения подвесной гипсовой повязки до скелетного вытяжения за локтевой отросток. Если нет сопутствующего повреждения сосудов, нервов и других переломов и больной может ходить, авторы предпочитают при этих переломах подвесную гипсовую повязку.

Если срочная консультация ортопеда невозможна, гипсовую повязку может наложить врач центра неотложной помощи. Верхняя граница гипсовой повязки должна находиться лишь на 2,5 см проксимальнее линии перелома. Повязка должна быть легкой, для чего используют гипсовый бинт шириной 10 см. Предплечью придают нейтральное положение, а локтевой сустав сгибают под углом 90°.

Руку подвешивают на шею в поддерживающей повязке типа воротника и манжеты. Положение петли определяется угловым смещением, которое необходимо корригировать. Боковое угловое смещение требует наложения петли на дорсальную поверхность запястья, в то время как угловое смещение кнутри требует ее наложения на ладонную поверхность запястья. Угол кзади корригируют удлинением перевязи.

Коррекция переднего углового смещения требует укорочения поддерживающей повязки. Рука все время должна находиться в подвешенном состоянии, поэтому больному приходится спать в полусидячем положении. Как только стихнет боль, начинают круговые упражнения в плечевом суставе.

Класс В: переломы со значительным или с сопутствующим поврежденим сосудисто-нервного пучка. Неотложное лечение переломов этого типа включает применение льда, анальгетиков, иммобилизацию и срочное направление к специалисту. Оперативное лечение переломов диафиза плечевой кости показано при следующих обстоятельствах:

1) перелом диафиза плечевой кости с повреждением сосудов;

2) спиральный перелом дистальной трети с параличом лучевого нерва;

3) сопутствующие переломы, требующие ранней иммобилизации, такие как перелом в области локтевого сустава;

4) интерпозиция мягких тканей, которую нельзя исправить консервативным методом.

Осложнения перелома диафиза плечевой кости

Переломы диафиза плечевой кости могут сопровождаться развитием:

1) слипчивого капсулита плечевого сустава, который может быть предупрежден ранними круговыми упражнениями;

2) оссифицирующего миозита локтевого сустава, которого можно избежать с помощью активных рутинных упражнений и непассивного вытяжения;

3) позднего паралича лучевого нерва, который осложняет 5—10% всех переломов плечевой кости. Особенно часто он встречается при спиральных переломах дистальной трети;

4) несращения или замедленного сращения.

– Также рекомендуем “Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы плечевой кости”:

- Чрезмыщелковый перелом плечевой кости Посадаса. Диагностика и лечение

- Межмыщелковые переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом латерального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом головки мыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом медиального надмыщелка плечевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом диафиза плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы хирургической шейки плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом анатомической шейки плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Осложнения перелома проксимального отдела плечевой кости

парез ( паралич) дельтовидной, малой круглой мышц (повреждение n/ axillaris), артрогенная контрактура, привычный вывих.

Контрактура — ограничение амплитуды пассивных движений в суставе, вызывающее атрофию мышц, которая проявляется в уменьшении их размеров, силы и выносливости. Артрогенные – наблюдаемые при атрофически-дегенеративных изменениях в тканях суставов.

При повреждении лучевого нерва на уровне верхней трети плеча выявляют паралич трёхглавой мышцы плеча (нет разгибания предплечья) и исчезновение рефлек са с её сухожилия. Чувствительность выпадает по задней поверхности плеча. на уровне средней трети плеча возникает наиболее известная клиническая картина, характеризующаяся парезом разгибателей кисти («висячая кисть»), становится невозможным разгибание кисти, основ ных фаланг пальцев, отведение I пальца, нарушается супинация. Кожная чувствительность расстраивается на тыле предплечья и радиальной половине тыла кисти (не всегда с чёткими границами), чаще в зоне основных фаланг I, II и половины III пальца.

осложнениями накостного остеосинтеза -контрактуры плечевого сустава, вторичное смещение костных фрагментов, асептический некроз головки плечевой кости, воспаление мягких тканей в области послеоперационного рубца и остеомиелит плечевой кости.

Коотнрактура – причина Длительная иммобилизация конечности, отсутствие ЛФК в период реабилитации. Профилактика: Тщательное восстановление ротаторной манжеты плеча во время оперативного вмешательства, ранняя функциональная реабилитация оперированной конечности.

Вторичное смешение отломков – прична – Неадекватная фиксация костных отломков, проф-ка – Максимально прочная фиксация фрагментов плечевой кости, иммобилизация конечности в послеоперационном периоде.

Асептический некроз головки плечевой кости- причина- Интраоперационная травма костных и мягкотканых структур. Прф-ка – Бережное отношение к тканям во время выделения костных отломков и репозиции перелома.

Воспаление мягких тканей в области послеоперационного рубца – причина – Неадекватный гемостаз и отсутствие дренирование послеоперационной раны.

Остеомиелит плечевой кости- причина – Неадекватный гемостаз и дренирование послеоперационной раны, нарушение курации пациентов в послеоперационном периоде. Лечение – Удаление металлического фиксатора, некроэтомия в области операции.

Осложнения перелома Диафиза:парез (паралич) мышц предплечья (повреждение лучевого нерва), формирование ложного сустава.

Ложный сустав (псевдоартроз) образуется в результате значительной задержки или отсутствия образования костной мозоли. рентгенологическиме признаки 1) отсутствие типичной костной мозоли, муфтообразно охватывающей и соединяющей в одно целое концы отломков; 2) закругление и отшлифовка концов отломков, казывающие на преобладание резорбции;3) заращение (замыкательная пластика) костных каналов. Клиника – подвижность,припухлость на месте перелома, атрофия мышц. а) фиброзный ложный сустав; б) истинный ложный сустав (фиброзно-синовиальныйложный сустав). фиброзный -промежуточной стадией между замедленной консолидацией и истинным ложным суставом. При этом стояние отломков удовлетворительное, незначительная (до 1см)щель между отломками заполнена фиброзной (плотной) тканью без признаков оссификации. Концы отломков остеопорозны, с наличием остеофитов. При истинном ложном суставе также есть замыкательные пластики,а концы костей покрыты хрящевой тканью, между отломками скапливается синовиальная жидкость.

Этиология:

1. Недостаточная локализация по качеству и срокам.2. Интерпозиция мягких тканей.3. Дефект костной ткани.4. Плохое стояние отломков.5. Ошибки при остеосинтезе. Лечение: Консервативное: механические методы (трение фрагментов, нагрузки, рефрактура, пассивная гиперемия), лучистая терапия (УФО, рентгентерапия), электролечение (гальванизация, ионофорез), грязелечение, ультразвук, введение различных веществ (йод, спирт, костный мозг, кровь и т.д.). Оперативное лечение является ведущим, различают: паллиативные и радикальные вмешательства. Основные принципы оперативного лечения: 1. Освежение костных концов. 2. Неподвижное соединение отломков в правильном положении и биологическая стимуляция регенерации.

Осложнения перелома дистального отдела плеч кости:ишемическая контрактура Фолькманна, артрогенная контрактура, парезы и параличи мышц предплечья.

Ишемическая контрактура Фолькмана является конечным результатом ишемического повреждения мышц и нервов конечности. Ишемия Фолькмана проявляется острым болевым приступом, усиливающимся при пассивном растяжении мышц и сопровождающимся выпадением функций нервов вследствие сдавления и нарушения кровоснабжения. Ишемия Фолькмана, оставленная без лечения, приведет к ишемической контрактуре Фолькмана. Классический ишемический некроз мышц с последующей контрактурой развивается при надмыщелковых переломах плечевой кости, но может встречаться и при других переломах области локтевого сустава, предплечья, запястья, большеберцовой и бедренной костей.

Наиболее известный случай такой контрактуры кисти с когтеобразным положением пальцев называется «когтистой лапой»: кисть находится в согнутом положении при невозможности даже незначительного сжатия пальцев в кулак или их полного разгибания. Симптомы контрактуры Фолькмана:Снижение эластичности мышц.,Атрофия нервных окончаний.,Контрактуры суставов.,«Когтистая лапа».

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-06-11

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

Читайте также:

|

Причины. Удар но плечу или падение на локоть.

Признаки. Деформация плеча, укорочение его и нарушение функции. На уровне перелома определяются кровоизлияния, резкая болезненность при пальпации и поколачивании по согнутому локтю, патологическая подвижность и крепитация. Характер перелома и степень смещения отломков уточняют по рентгенограммам.

При переломах диафиза в верхней трети, ниже хирургической шейки плечевой кости, центральный отломок тягой надостной мышцы отведен и смещен кпереди с ротацией наружу, периферический отломок тягой грудной мышцы приведен с проксимальным смещением и ротацией внутрь. При переломах диафиза на границе верхней и средней третей центральный отломок под влиянием тяги большой грудной мышцы находится в положении приведения, периферический отломок вследствие тяги дельтовидной мышцы подтянут вверх и слегка отведен.

При переломе диафиза в средней трети, ниже прикрепления дельтовидной мышцы, последняя отводит центральный отломок. Для периферического отломка характерно смещение вверх и кнутри.

При переломах плечевой кости в нижней трети диафиза тяга трехглавой мышцы и супинатора вызывает смещение периферического отломка кзади, а двуглавая мышца смещает отломки по длине. При переломах плечевой кости в средней и нижней третях необходимо проверить состояние лучевого нерва, который на этом уровне соприкасается с костью. Первичное его повреждение отломками наблюдается в 10,1% случаев. Клинически это проявляется отсутствием активного разгибания пальцев и кисти, а также нарушением чувствительности в соответствующей зоне. Наиболее опасно ущемление лучевого нерва между отломками.

Лечение. Первая помощь заключается в иммобилизации конечности транспортной шиной и введении анальгетиков.

Переломы диафиза в верхней трети лечат на отводящей шине (90°) с выведением плеча кпереди до 40—45° и вытяжением по оси (клеевым или скелетным).

В область перелома с наружной поверхности плеча вводят 30—40 мл 1% раствора новокаина. Больного усаживают на табурет. Один из помощников осуществляет вытяжение по оси плеча за согнутое в локтевом суставе предплечье, другой осуществляет противовытяжение за полотенце, проведенное в подмышечную ямку. По мере вытяжения плечо отводят до 90°, ротируют кнаружи и выводят кпереди на 40—45°. Травматолог сопоставляет отломки и устраняет их угловое смещение. Достигнутое положение конечности фиксируют отводящей шиной. При правильной оси акромион, большой бугорок и наружный мыщелок плеча находятся на одной линии.

Для лечения переломов диафиза плеча в средней и нижней третях применяют скелетное вытяжение и торакобрахиальную гипсовую повязку. Наложение гипсовой повязки начинают с фиксации плеча U-образной гипсовой лонгетой. Она покрывает наружную поверхность плеча начиная от предплечья, затем через локтевой сустав переходит на внутреннюю поверхность плеча и дальше, заполняя подмышечную ямку с вложенным туда ватно-марлевым валиком, переходит на боковую поверхность грудной клетки. Наложенную указанным образом лонгету фиксируют круговыми турами гипсового бинта. Во время ее наложения помощник продолжает вытяжение кпереди в положении сгибания до 30—40° и наружной ротации до 20—30°. После затвердевания повязки проверяют состояние отломков (рентгенологически). При отсутствии смещения повязку превращают в торакобрахиальную. Допустимым смещением отломков можно считать смещение до 2/з поперечника и угловое искривление, не превышающее 10—15°.

Длительность иммобилизации — 2—3 мес.

Последующая реабилитация — 4—6 нед.

Восстановление трудоспособности — через 3—4 мес.

Показания к операции: неудавшаяся репозиция, вторичное смещение отломков плечевой кости, повреждение лучевого нерва. Для фиксации отломков используют внутренний остеосинтез (стержни, пластинки, винты) или аппараты наружной фиксации (рис. 48, 49). После стабильной фиксации внутренними или наружными конструкциями иммобилизации гипсовыми повязками не требуется.

Реабилитация начинается сразу после операции.

Сроки восстановления трудоспособности сокращаются на 1—2 мес.

22.Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости: классификация, способы клинической диагностики, лечебная тактика.

Причины. Надмыщелковые (внесуставные) переломы делятся на разги-бательные, возникающие при падении на вытянутую руку, и сгибательные — при падении на локоть резко согнутой руки. К внутрисуставным переломам относятся чрезмыщелковые переломы, Т и V-образные переломы мыщелков, перелом головки мыщелка плечевой кости.

Признаки. Деформация локтевого сустава и нижней трети плеча, рука согнута в локтевом суставе, переднезадний размер нижней трети плеча увеличен, локтевой отросток смещен кзади и кверху, над ним имеется западение на коже. Спереди над локтевым сгибом прощупывается твердый выступ (верхний конец периферического или нижний конец центрального отломка плечевой кости). Движения в локтевом суставе болезненны. Положителен симптом В.О.Маркса (нарушение перпендикулярности пересечения оси плеча с линией, соединяющей надмыщелки плеча). При внутрисуставных переломах, помимо деформации, определяются патологическая подвижность и крепитация отломков.

Дифференцировать эти переломы следует от вывихов предплечья. Обязателен контроль за целостью плечевой артерии и периферических нервов! Окончательный характер повреждений определяют по рентгенограммам.

Лечение. Первая помощь — транспортная иммобилизация конечности шиной или косынкой, введение анальгетиков.

При надмыщелковых переломах после анестезии производят репозицию отломков путем сильного вытяжения по оси плеча (в течение 5—6 мин) и дополнительного давления на дистальный отломок: при разгибательных переломах кпереди и кнутри, при сгибательных — кзади и кнутри (предплечье должно быть в положении пронации). После репозиции конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой (от пястно-фаланговых суставов до верхней трети плеча), конечность сгибают в локтевом суставе до 70° при разгибательных переломах или до 110° — при сгибательных.

Руку укладывают на отводящую шину. Если репозиция не удалась (рентгенологический контроль !), то накладывают скелетное вытяжение за локтевой отросток.

Срок иммобилизации гипсовой лонгетой 4—5 нед. Реабилитация — 4—6 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 2мес.

При этих переломах имеется опасность повреждения плечевой артерии с последующим нарушением питания мышц, что ведет к развитию ишемической контрактуры Фолькмана.

Применение аппаратов наружной фиксации значительно повысило возможности закрытой репозиции отломков и реабилитации пострадавших. Прочную фиксацию обеспечивает накостный остеосинтез.

При внутрисуставном переломе без смещения отломков накладывают гипсовую лонгету по задней поверхности конечности в положении сгибания в локтевом суставе под углом 90—100°. Предплечье находится в среднем физиологическом положении.

Срок иммобилизации — 3—4 нед, затем — функциональное лечение (4— 6 нед).

Трудоспособность восстанавливается через 2—21 /г мес.

При смещении отломков применяют скелетное вытяжение за локтевой отросток на отводящей шине. После устранения смещения по длине отломки сдавливают и накладывают U-образную лонгету по наружной и внутренней поверхностям плеча через локтевой сустав, не снимая вытяжения. Последнее прекращают через Л—5 нед, иммобилизация — 8—10 нед, реабилитация — 5—7 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 2х/г—3 мес.

Применение аппаратов наружной фиксации (рис. 55) сокращает сроки восстановления трудоспособности на 1—мес.

Открытое вправление отломков показано при нарушении кровообращения и иннервации конечности. Для фиксации отломков используют стержни, спицы, винты, болты, аппараты внешней фиксации. Конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой на 4—6 нед.

Реабилитация — 3—4 нед. Трудоспособность восстанавливается через 2х ji—Ъ мес.

Переломы мыщелка плечевой кости у подростков наблюдаются при падении на кисть отведенной руки. Чаще повреждается латеральная часть мыщелка.

Признаки: кровоизлияния и отек в области локтевого сустава, движения и пальпация его болезненны. Нарушен треугольник Гютера. Диагноз уточняют при рентгенологическом обследовании.

Лечение. При отсутствии смещения отломков конечность иммобилизуют лонгетой на 3—4 нед в положении сгибания в локтевом суставе до 90°.

Реабилитация — 2—4 нед.

При смещении латерального отломка мыщелка после обезболивания производят вытяжение по оси плеча и отклоняют предплечье кнутри. Травматолог давлением на отломок вправляет его. При репозиции медиального отломка предплечье отклоняют кнаружи. В гипсовой лонгете производят контрольную рентгенограмму. Если закрытое вправление не удалось, то прибегают к оперативному лечению с фиксацией отломков спицей или винтом. Конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой на 2—3 нед, затем проводят ЛФК. Металлический фиксатор удаляют через 5—6 нед.

Реабилитация ускоряется при использовании аппаратов наружной фиксации.

Переломы медиального надмыщелка плечевой кости.

Причины: падение на вытянутую руку с отклонением предплечья кнаружи, вывих предплечья (оторванный надмыщелок может ущемиться в суставе во время вправления вывиха).

Признаки: локальная припухлость, болезненность при пальпации, ограничение функции сустава, нарушение равнобедренности треугольника Гютера, рентгенография позволяет уточнить диагноз.

Лечение. Такое же, как и при переломе мыщелка.

Перелом головки мыщелка плечевой кости.

Причины: падение на вытянутую руку, при этом головка лучевой кости смещается вверх и травмирует мыщелок плеча.

Признаки. Припухлость, гематома в области наружного надмыщелка, ограничение движений. Крупный отломок можно прощупать в области локтевой ямки. В диагностике решающее значение имеют рентгенограммы в двух проекциях.

Лечение. Производят переразгибание и растяжение локтевого сустава с варусным приведением предплечья. Травматолог вправляет отломок, надавливая на него двумя большими пальцами книзу и кзади. Затем предплечье сгибают до 90° и конечность иммобилизуют задней гипсовой лонгетой на 4—6 нед. Контрольная рентгенография обязательна.

Реабилитация — 4—6 нед.

Трудоспособность восстанавливается через 3—4 мес.

Оперативное лечение показано при неустраненном смещении, при отрыве небольших фрагментов, блокирующих сустав. Большой отломок фиксируют спицей на 4—6 нед. Свободные мелкие фрагменты удаляют.

В период восстановления функции локтевого сустава противопоказаны местные тепловые процедуры и активный массаж (способствуют образованию обызвествлений, ограничивающих подвижность). Показаны гимнастика, механотерапия, электрофорез натрия хлорида или тиосульфата, подводный массаж.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |

Источник