Перелом через переднюю ямку

Перелом суставной ямки лопатки. Диагностика и лечение

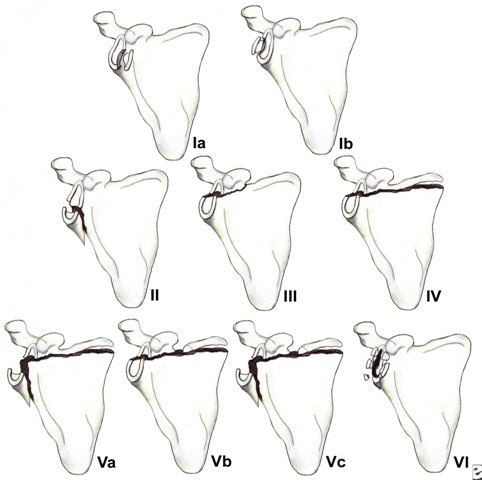

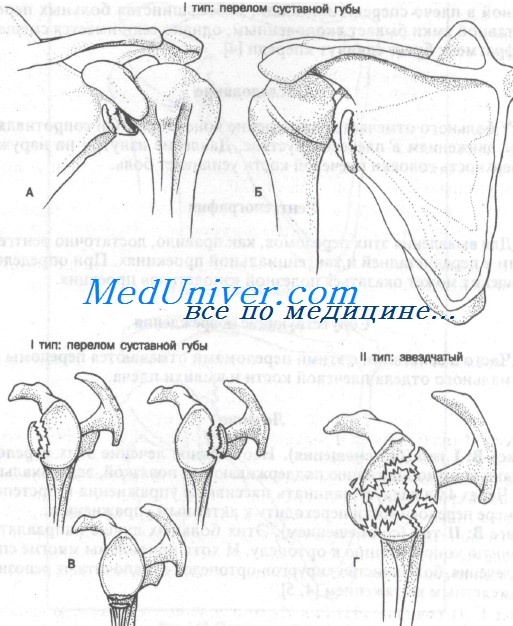

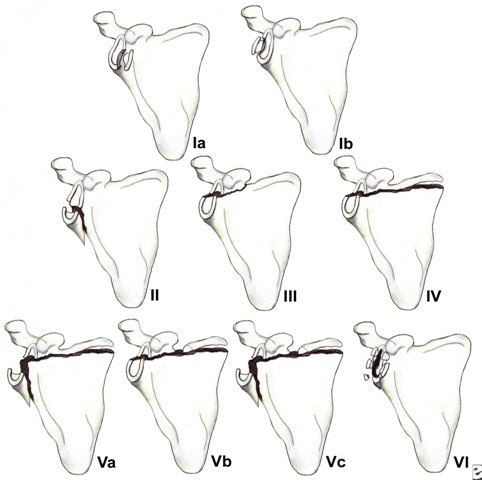

Переломы суставной ямки можно разделить на два типа. Переломы I типа захватывают край суставной ямки и проявляются передним или задним смещением, как показано на рисунке. Кроме того, краевые переломы суставной ямки могут пересекать край и ость. Переломы II типа представляют собой раздробленные переломы суставной ямки.

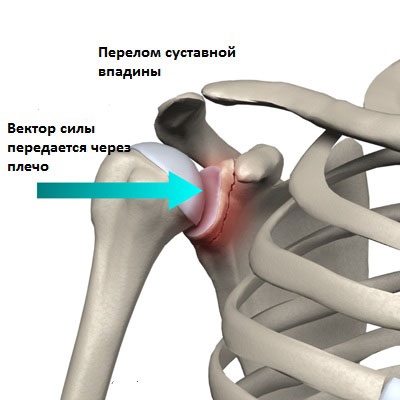

К переломам суставной ямки приводят два повреждающих механизма. Прямой удар, обычно при падении на наружную поверхность плеча, может вызвать звездчатый (II тип) перелом. Падение на согнутый локоть обусловливает возникновение силы, передающейся через плечевую кость к суставной ямке. Этот механизм часто приводит к краевому перелому, смещение при котором зависит от направления действующей силы.

Кроме того, сильное сокращение трехглавой мышцы может вызвать отрыв нижнего края суставной ямки. Этот механизм, как правило, наблюдается при вывихах плеча (20% их связано с переломами края суставной ямки).

Отрывные переломы часто сочетаются с вывихами плеча. Кроме того, при нижнем краевом переломе лопатки отмечаются боль и слабость трехглавой мышцы. Для звездчатых переломов характерны припухлость и боль, усиливающаяся при давлении сбоку.

Для выявления этих переломов, как правило, достаточно снимков в обычной и дополнительной аксиллярной проекциях.

Переломы края суставной ямки могут сочетаться с вывихами плеча.

Лечение перелома суставной ямки лопатки

Класс Г: I тип (краевой). Фрагменты небольшого размера требуют только иммобилизации конечности поддерживающей повязкой, прикладывания льда и анальгетиков. Упражнения (маятникового типа) следует начинать сразу же по стихании симптоматики. Большие или значительно смещенные фрагменты или фрагменты, связанные с повреждением трехглавой мышцы могут потребовать хирургической фиксации.

Необходима срочная консультация ортопеда. Перелом со смещением в сочетании с вывихом часто репонируют одновременно с вправлением вывиха.

Класс Г: II тип (звездчатый). Неотложное лечение должно включать иммобилизацию конечности поддерживающей повязкой, лед, анальгетики и срочную консультацию ортопеда. Вдавленные переломы или переломы с наличием большого смещения фрагмента часто требуют хирургической репозиции. Многие хирурги предпочитают при лечении этих переломов скелетное вытяжение.

Переломы суставной ямки часто осложняются развитием артрита.

– Также рекомендуем “Перелом клювовидного отростка лопатки. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы лопатки, костей таза”:

- Перелом шейки лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом суставной ямки лопатки. Диагностика и лечение

- Перелом клювовидного отростка лопатки. Диагностика и лечение

- Переломы костей таза. Клиника и диагностика

- Сопутствующие повреждения переломов костей таза. Осложнения

- Классификация переломов костей таза

- Отрывные переломы костей таза. Диагностика и лечение

- Изолированный перелом ветви лобковой или седалищной кости. Диагностика и лечение

- Перелом тела седалищной кости. Диагностика и лечение

- Перелом крыла подвздошной кости. Диагностика и лечение

Источник

Суставная впадина или розетка лопатки представляет собой впадину в костной структуре лопатки, в которой располагается шарообразная головка плечевой кости. Плечо имеет три сустава. Один из этих суставов(плечевой) образован суставной впадиной и головкой плечевой кости.Этот сустав позволяет осуществлять свободную ротацию головки плечевой кости. Сустав и комплекс сухожилий и мышц, позволяют выполнять верхней конечности различные движения такие подъем,толкание, тягу.Поэтому,повреждение суставной впадины резко снижают объем движений в плече. В то время как головка и розетка суставов, таких как тазобедренный сустав, может выдерживать весовую нагрузку, плечевой сустав имеет меньшую прочность, но больший диапазон движений. Повышение подвижности в плечевом суставе связано с более тонкими сухожилиями и связками в плече. Кроме того, головка плечевой кости пропорционально гораздо больше, чем суставная впадина, что значительно повышает риск дислокаций.

Как суставная впадина, так и головка плечевой кости покрыты хрящевой тканью, что позволяет осуществлять движения в суставе практически без трения. Хрящ также помогает укрепить небольшую полость сустава. В плечевом суставе, хрящ покрывающий головку плечевой кости более толстый в точке, где она попадает в центр полости. Кроме того, суставная впадина имеет хрящевой воротник, который называют губой. Верхняя губа огибает утолщенную часть головки плечевой кости, что также усиливает стабильность сустава.

Наиболее распространенные травмы суставной впадины это трещины (переломы) впадины, повреждения верхней губы или вывих сустава. В результате перелома суставной впадины возникает боль и отек, что заставляет пациента избегать подъема руки или выпрямления руки. Боль и резкое снижение объема движений возникают также при вывихе плеча, но это вид травмы достаточно хорошо определяется визуально.

Причины

Косвенная травма может привести к перелому розетки и происходит, когда нагрузка передается векторно через вытянутую руку.

Косвенная травма может привести к перелому розетки и происходит, когда нагрузка передается векторно через вытянутую руку.

Прямая травма возникает от удара или при падении.

Тракционные травмы возникают при избыточной тяге на мышцы и связки, что также может вызвать перелом суставной впадины (например, при резкой пытке поднять тяжесть).

Типы переломов суставной впадины

Существующая классификация переломов суставной впадины различает 6 типов переломов:

IA – Переднее разрушение обода; IB – Заднее разрушение обода; II – линия перелома проходит через суставную впадину и выходит по боковой границе лопатки; III – линия перелома проходит через суставную ямку и выходит на верхний край лопатки; IV – линия перелома проходит через суставную ямку и выходит на медиальный край лопатки; VA – сочетание типов II и IV; VB – сочетание типов III и IV; VC – сочетание типов II, III, IV и, VI – оскольчатый перелом

Симптомы

Симптомы перелома суставной впадины аналогичны симптомам при других травмах плеча и включают в себя:

- Боль, как правило, при подъеме руки

- Щелканье в суставе, блокировка

- Иногда боль в ночные часы или при выполнении повседневных нагрузок

- Чувство нестабильности в плече

- Уменьшение диапазона движения

- Снижение силы

Диагностика

При наличии болей в плече и перенесенной травмы врач может заподозрить перелом суставной впадины. Имеет также значение характер болей и их связь с движением руки и, поэтому врач проводит функциональные тесты. Кроме осмотра врач назначает рентгенографию для визуализации изменений в костных тканях плеча. Но если есть подозрения на повреждения мягких тканей, то назначается МРТ или КТ. И в том и другом случае обследование лучше проводить с контрастированием, что позволит диагностировать даже небольшие повреждения, как в хрящевой ткани, так и в мышцах и связках. Иногда приходится проводить диагностическую артроскопию и визуально оценивать имеющиеся повреждения.

Надрывы могут располагаться как выше середины суставной розетки, так и ниже ее.

При SLAP повреждении имеется разрыв хрящевого кольца выше середины розетки, который может сопровождаться и повреждением сухожилия бицепса.

Надрыв хрящевого кольца ниже суставной впадины, сопрождающийся повреждением нижней плечевой связки, называют травмой Банкарта.

Надрывы хрящевого кольца вокруг суставной розетки бывают и при других травмах, особенно при дислокациях плеча (полный или частичный вывих).

Лечение

После постановки диагноза врач травматолог в зависимости от характера травмы назначает лечение. Решение о выборе метода лечения необходимо принимать достаточно быстро, так как через 6 часов после перелома неадекватное лечение может привести к развитию таких осложнений, как травматический шок. Кроме того, многие ткани теряют эластичность и труднее сопоставлять разорванные ткани. Консервативное лечение возможно при незначительных повреждениях суставной ямки и заключается в иммобилизации, приеме НПВС, холоде на область плеча. Но в большинстве случаев при переломе суставной впадины требуется хирургическое лечение. В настоящее время применяются малоинвазивные атроскопические методики, позволяющие с минимальным риском послеоперационных осложнений восстановить целостность как костных структур плеча таки мягких тканей.

Реабилитация

После перелома, как при консервативном лечении, так и после операции необходима иммобилизация в шине в течение 3-4 недель. Но обязательно необходимо осуществлять в этот период времени пассивные (безболезненные) движения в плече для того, чтобы не развился синдром «замороженного « плеча. После снятия шины необходимо начинать лечебную гимнастику для разработки сустава. Через 6 недель после травмы можно начинать упражнения с нагрузками. Полное восстановление функции сустава и плеча, как правило, требует 3-4 месяцев.

Источник

Содержание:

- Что такое перелом основания черепа

- Признаки и симптомы перелома черепа

- Первая помощь при переломе черепа

- Классификация переломов основания черепа

- Лечение перелома черепа

- Последствия перелома черепа

Что такое перелом основания черепа

Перелом основания черепа – это очень тяжелая черепно-мозговая травма (ЧМТ), при которой ломается одна из костей, входящих в основание черепа: затылочная, клиновидная, височная или решетчатая, либо несколько из них. Причиной такого повреждения обычно становится значительное по силе воздействие: это может быть ДТП, падение навзничь с высоты, прямой удар чем-то тяжелым по голове или по лицу в область нижней челюсти.

Перелом костей основания черепа составляет 4% от количества диагностируемых черепно-мозговых травм. Также возможно сочетание переломов основания и свода черепа, которое встречается у 50-60% пациентов с данной травмой.

Выживаемость при переломе черепа

Решающее значение имеет то, насколько быстро и грамотно оказана первая помощь при переломе и проведена госпитализация с последующими медицинскими мероприятиями. ЧМТ часто сопровождаются обильными кровотечениями, которые могут привести к смерти в первые часы после получения травмы или стать причиной продолжительной комы, прогноз при которой крайне неблагоприятен. В этом случае велика вероятность пожизненной инвалидности, когда нарушены основные жизненные функции и серьезно страдает интеллект.

При переломах без смещения, единичных трещинах, не требующих оперативного вмешательства, прогноз относительно благоприятный.

Смертность при переломах костей основания черепа составляет от 24 до 52%, в зависимости от тяжести и сложности травмы и её последующих осложнений.

Признаки и симптомы перелома черепа

Симптомы зависят от тяжести, локализации перелома и степени повреждения структур мозга. Потеря сознания может иметь любые формы, от кратковременного обморока в момент получения травмы до длительной комы. Нарушения сознания тем сильнее, чем тяжелее повреждение, но при внутричерепной гематоме может наблюдаться период просветления, предшествующий потере сознания, который не стоит принимать за отсутствие или легкость травмы.

К общим признакам перелома относятся:

Распирающие головные боли вследствие развивающегося отека мозга;

Рвота, аспирация рвотной массы или произвольное затекание в легкие содержимого желудка;

Симметричные двусторонние кровоизлияния вокруг глаз в виде «очков»;

Разный диаметр и отсутствие реакции зрачков;

Нарушения дыхания и кровообращения в случае сдавливания ствола мозга;

Истечение ликвора (цереброспинальной жидкости), смешанного с кровью, из носа и (или) ушей;

Нарушения сердечной деятельности: аритмия, тахикардия, брадикардия, повышенное или низкое артериальное давление;

Возбуждение либо обездвиженность;

Спутанность сознания;

Непроизвольное мочеиспускание.

Переломы пирамиды височной кости могут быть продольными, поперечными, диагональными. При продольных разломах поражается среднее и внутреннее ухо и канал лицевого нерва. Симптомы: кровотечение из уха и выделение ликвора из-за разрыва барабанной перепонки, кровоизлияния в зоне височной мышцы и за ухом, частичная потеря слуха. Кровотечение усиливается при поворотах головы, поэтому делать это категорически запрещено.

Для поперечного перелома височной кости характерны полная потеря слуха, нарушения в работе вестибулярного аппарата, паралич лицевого нерва, потеря вкусовых ощущений.

Клинические признаки перелома передней ямки: носовое кровотечение, назальная ликворея (выделение цереброспинальной жидкости через нос), кровоизлияния вокруг глазниц и под конъюнктиву. Кровоподтеки проступают на 2-3 день после травмы, что принципиально отличает их от обычных синяков, появляющихся вследствие прямых ударов по лицу. Иногда возникает так называемая подкожная эмфизема: при повреждении ячеек решетчатой кости в подкожную клетчатку проникает воздух, из-за чего на коже образуются пузыри.

Клинические признаки перелома средней черепной ямки: одностороннее ушное кровотечение; резкое снижение слуха или полная глухота; выделение ликвора из-за разрыва барабанной перепонки, нарушений функций лицевого нерва, кровоподтеки в зоне височной мышцы и за ухом; частичная потеря вкусовых ощущений. На долю переломов средней ямки приходится 70% травм основания черепа.

Клинические признаки перелома задней черепной ямки: одновременное поражение слухового, лицевого и отводящего нервов; кровоподтеки за ушами с одной или обеих сторон; при ущемлении или разрыве каудальных нервов парализуется язык, небо, гортань и нарушается функционирование жизненно важных органов.

Для переломов основания черепа также характерны поражения обонятельного или зрительного нерва. При таких переломах происходит разрыв мозговой оболочки, в результате чего через носовую и ротовую полости, среднее ухо или глазницу формируется канал сообщения между мозговым веществом и внешней средой. Особенно опасны в этом плане осколочные переломы: отломки костей могут травмировать артерии и вены. Сообщение с внешней средой делает мозг открытым для проникновения инфекций и микробов и может привести к развитию энцефалита, менингита или абсцесса мозга.

Первая помощь при переломе черепа

При подозрениях на перелом нужно немедленно вызывать «скорую помощь». Если состояние пострадавшего удовлетворительное и он находится в сознании, то его следует уложить на спину (без подушки), обездвижить и зафиксировать голову и верхнюю часть тела, на рану наложить антисептическую повязку. В случае задержки госпитализации можно прикладывать к голове сухой лед. Если нет проблем с дыханием, можно дать пострадавшему димедрол или анальгин.

В бессознательном состоянии пострадавшего нужно уложить на спину в положении полуоборота и немного повернуть голову на бок, чтобы в случае рвоты избежать аспирации, расстегнуть тесную одежду, снять имеющиеся очки, зубные протезу, бижутерию. Для фиксации тела под одну сторону туловища подложить валик из одежды или одеяла.

При острых дыхательных расстройствах делается искусственное дыхание через маску. Вводятся сердечно-сосудистые препараты (сульфокамфокаин, кордиамин), раствор глюкозы, лазикс. При обильных кровотечениях и резком падении давления лазикс заменяется на внутривенное введение полиглюкина или желатиноля. При двигательном возбуждении внутримышечно вводится раствор супрастина.

Применять обезболивающие препараты следует с осторожностью, так как это может осложнить кровотечение. Использование наркотических обезболивающих противопоказано, они усугубляют дыхательные расстройства.

Классификация переломов основания черепа

Переломы различаются:

По одноименным поврежденным костям;

По черепным ямкам внутренней поверхности черепа: передней, средней и задней;

По отношению к внешней среде;

По наличию или отсутствию смещения костей.

Затылочная и клиновидная кости входят в состав мозгового отдела черепа. Височные кости формируют свод черепа и вмещают органы слуха: в пирамиде височной кости находится барабанная полость и внутреннее ухо. Передняя ямка образована лобной костью, пластинкой решетчатой кости, отделена от средней краями клиновидной кости. Средняя ямка образована клиновидной и височной костями. Задняя ямка образована затылочной костью, задней частью клиновидной кости.

Переломы без смещения относятся к открытым ЧМТ и имеют благоприятный прогноз. Если перелом сопровождается потерей крови или вытеканием цереброспинальной жидкости, он считается открытой ЧМТ проникающего типа.

Лечение перелома черепа

Для точной и подробной диагностики травмы применяется метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ). В зависимости от тяжести и сложности повреждения лечение может быть консервативным или оперативным.

Консервативное лечение

Консервативные методы показаны при травмах легкой и средней степени тяжести, когда можно устранить ликворею безоперационным путем.

Необходимо соблюдать строгий постельный режим, голова должна находиться в возвышенном положении – это способствует уменьшению выделения ликвора. Лечение включает дегидратационную терапию (направленную на уменьшение содержание жидкости в органах), с этой целью раз в 2-3 дня осуществляются люмбальные пункции (взятие спинномозговой жидкости из спинного мозга на уровне поясницы), параллельно проводятся субарахноидальные инсуфляции (введение в субарахноидальное пространство спинного мозга) такого же количества кислорода. Также используются препараты, понижающие выработку ликвора – диуретики диакарб, лазикс.

Физические нагрузки ограничиваются на полгода. Пострадавший должен состоять на учете у травматолога и невролога, наблюдаться у отоларинголога и окулиста.

Особое внимание должно уделяться предупреждению внутричерепных осложнений гнойного характера. С этой целью проводятся санации носоглотки, ротовой полости и среднего уха с применением антибиотиков. При наличии гнойных осложнений внутримышечные или внутривенные инъекции дополняется введением антибиотиков в эпидуральное пространство (эндолюмбальным). Для этого используются канамицин, левомицетин, мономицин, полимиксин. Также эндолюмбальное введение канамицина проводится через 2 дня после прекращения ликвореи. Лучше всего подбор препарата осуществляется при помощи посева на флору спинномозговой жидкости или мазка, взятого со слизистой носа.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство необходимо в следующих случаях:

Выявление многооскольчатого перелома;

Повреждение или сдавливание структур головного мозга;

Истечение цереброспинальной жидкости через нос, которое не получается остановить консервативными методами;

Рецидивы гнойных осложнений.

Оперативное лечение применяется при наличии кровотечения, гематомы или обломков костей, которые могут представлять прямую угрозу жизни. В этом случае проводится трепанация (вскрытие) черепа, а после операции дефект костной ткани закрывается удаленной костью или специальной пластиной (в большинстве случаев). Затем следует длительная реабилитация.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Последствия перелома черепа

Последствия переломов могут быть прямыми, непосредственно возникающими в момент травмы, и отдаленными. К прямым последствиям относятся:

Внутримозговые гематомы – так как перелом основания черепа является результатом сильного удара по голове, он сопровождается сотрясением головного мозга и разрывом мелких, а в некоторых случаях и более крупных кровеносных сосудов. Маленькие гематомы могут рассасываться сами, большие гематомы требуют оперативного вмешательства, поскольку, находясь в полости черепа, оказывают давление на окружающие ткани и нарушают работу мозга;

Инфекционные процессы – при нарушении целостности костей черепа появляется высокая вероятность попадания в рану патогенных бактерий, что приводит к развитию таких заболеваний воспалительного характера, как менингит, энцефалит и др.;

Повреждение мозгового вещества – при оскольчатом переломе костные отломки могут повредить ткани и оболочки головного мозга, следствием чего может стать потеря слуха или зрения, а также нарушения дыхания.

Отдаленные последствия наступают через некоторый промежуток времени после выздоровления пострадавшего, чаще всего на сроке от нескольких месяцев до пяти лет. Их причиной является неполная регенерация поврежденной нервной ткани, а также образование рубцов на месте перелома, что приводит к сдавливанию нервов и мелких сосудов, питающих мозг.

Отдаленными последствиями могут быть:

Параличи и парезы;

Энцефалопатия и нарушения психических функций, от частичной дезориентации в пространстве до потери навыков самообслуживания;

Эпилептические приступы;

Выраженная мозговая гипертония, которая склонна к злокачественному течению, может спровоцировать инсульт и трудно поддается лечению.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник