Перелом черепа характеристика

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

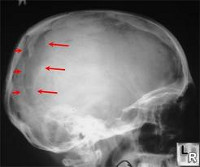

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» – кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник

Перелом черепа (перелом костей черепа) – нарушение целостности черепа. Является опасным повреждением, которое может привести к повреждению мозга. Особенно опасны вдавленные переломы, когда кости черепа вдавливаются в мозг.

Причины[править | править код]

Как правило, возникают в результате мощных ударов по голове массивными твёрдыми предметами, автомобильных аварий, падений с большой высоты, реже – пулевых ранений и других сильных воздействий на кости черепа.

Диагностика[править | править код]

У каждого пострадавшего от черепно-мозговой травмы подозревают перелом костей черепа, пока клиническая картина не убедит в обратном. Врачи собирают информацию об обстоятельствах получения травмы пострадавшим и назначают компьютерное томографическое сканирование и исследование мозга методом магнитного резонанса с целью определения места перелома и степени повреждения мозга. Для получения дополнительной информации проводится нейрологическое исследование.

Также проверяется, не было ли истечения спинномозговой жидкости из носа и ушей.

Симптомы[править | править код]

При переломе костей черепа возможна потеря сознания; если пострадавший остаётся в сознании, то испытывает постоянную локализованную боль. Может развиться отёк мозга, который препятствует нормальному прохождению импульсов в мозг, что в конечном итоге может привести к дыхательной недостаточности. Пострадавший может в первый момент плохо осознавать происходящее, в дальнейшем могут наступить потеря сознания и смерть.

Переломы костей черепа могут сопровождаться ранами в области волосистой части головы (скальпированные раны, кровоподтеки и разрывы). Если череп в результате травмирования оказывается частично скальпированным, развивается сильное кровотечение, потому что под кожей волосистой части головы находится много кровеносных сосудов. Иногда кровотечение оказывается настолько сильным, что у пострадавшего развивается шок.

Виды[править | править код]

Переломы костей черепа, как и любых других костей, бывают простыми (открытыми) и сложными (закрытыми). Делятся на линейные, оскольчатые, вдавленные и дырчатые:

- Линейные – переломы в виде тонких линий, которые не вызывают смещения костных фрагментов и редко требуют принятия экстренных мер. Эти типы переломов наименее опасны. Как правило, сами они не вызывают потерю сознания. Могут вызывать повреждение оболочечных артерий и образование эпидуральных гематом.

- Оскольчатые – переломы в виде нескольких осколков. Могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, вещество мозга и его сосуды, что может приводить к образованию субдуральных и внутримозговых гематом, а также ушибам и размозжению мозга. Может наблюдаться подвижность кости. Повреждения места слияния синусов при оскольчатых переломах затылочной кости чаще всего не совместимы с жизнью.

- Вдавленные – переломы с вдавлением кости внутрь черепной коробки. Вдавленные переломы, как и оскольчатые, могут повреждать твёрдую мозговую оболочку, последствия чего приведены выше. Перелом считается тяжёлым, если происходит сдавление внутричерепных структур. Так как у детей кости тонкие и эластичные, сдавление обычно не приводит к переломам.

- Дырчатые – дырчатые переломы (пробоины) наблюдаются в основном при огнестрельных ранениях черепа, являются самыми тяжёлыми и зачастую смертельными, т.к. ранящий снаряд (пуля) обычно проходит глубоко в мозг или навылет со значительным его разрушением. Как правило, образуются от воздействия мощных пуль, например, автоматных или винтовочных.

Лечение[править | править код]

Линейные переломы черепа, как правило, требуют только поддерживающей терапии, заключающейся в назначении лёгких болеутоляющих и обработке ран. Если пострадавший потерял сознание, за ним наблюдают в кабинете неотложной помощи в течение, по крайней мере, 4 часов. Затем, если функции всех жизненно важных систем организма не нарушены и нейрохирург считает, что нет оснований дальше задерживать пострадавшего, последнего отправляют домой, но в течение 24-48 часов за ним ещё следует наблюдать.

При тяжёлых переломах костей черепа, особенно при вдавленных переломах, может потребоваться трепанация черепа. В ходе такой операции хирург проделывает отверстие в черепе для удаления осколков, внедрившихся в мозг, а также удаляет инородные предметы и отмершие ткани. Это снижает опасность развития инфекций и дальнейшего повреждения мозга. В целях предотвращения инфицирования назначаются антибиотики. При сильных кровотечениях делают переливание крови.

См. также[править | править код]

- Проникающие ранения головы

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Переломы черепа

- Статья о травмах черепа

- Закрытые переломы костей черепа

- Краткое описание перелома черепа

Источник

Условно представим модель черепа в виде «шара», закрепленного в нижней части на позвоночном столбе. При падении со значительной высоты на ноги воздействие травмирующей силы на череп происходит снизу через позвоночник, приводит к образованию циркулярных переломов костей основания черепа вокруг большого затылочного отверстия, если центр тяжести головы и оси позвоночника находились на одной линии. Если же центр тяжести головы будет смещен относительно оси позвоночника, произойдет сгибание, разгибание головы в шейном отделе позвоночника или кивок головы в сторону. При этом механизме также возможно образование переломов костей основания черепа от действия позвоночника или возникнут повреждения атланто-окципитального сочленения. Опорой при этих механизмах травмы является позвоночный столб. При сдавлении черепа в передне-заднем, боковом или диагональном направлениях опорой будет являться не позвоночный столб, а те или иные кости черепа (рис. 2.51). Рис. 2.51. Наиболее часто встречающиеся варианты сдавления черепа Образование локальных и конструкционных переломов можно представить на модели кольца, однако образование их пойдет как в полом шаре, имеющем неправильную форму и различную толщину стенок, каковым является череп. При воздействии предмета с ограниченной поверхностью на свод черепа (например, удар молотком) опорой будут являться сами кости черепа, произойдет сдвиговая деформация и образуется дырчатый перелом с аналогичной формы костным фрагментом. Края перелома будут скошены и в целом будут иметь форму усеченного конуса (рис. 2.52). Рис. 2.52. Наиболее часто встречающиеся ударные механизмы травматического воздействия на череп Воздействие предмета продолговатой формы (например, металлического прута) приведет к образованию вдавленного полосовидного перелома, имеющего три линии перелома: в центре с признаками сжатия, с боков с признаками растяжения в области наружной костной пластинки. Это переломы, при которых костные фрагменты смещаются ниже поверхности прилежащей части свода черепа, вызывая компрессию головного мозга. Различают импрессионные вдавленные переломы черепа, при которых костные отломки сохраняют связь с прилежащими сохранными участками свода черепа при расположении костных фрагментов под углом к поверхности этих участков, и депрессионные вдавленные переломы черепа, при которых костные отломки утрачивают связь с интактными костями свода черепа и располагаются ниже их поверхности. Вдавленные переломы черепа возникают при нанесении удара по неподвижной голове предметом, ударная поверхность которого значительно меньше поверхности свода черепа. При столкновении движущейся с ускорением головы (падающего тела) и неподвижного предмета, имеющего малую ударную поверхность, образуется вдавленный перелом черепа (сочетанный ударно-противоударный механизм ЧМТ). На рис. 2.53, рис. 2.54 представлены переломы костей свода черепа от воздействия предметов с различной формой ударяющей поверхности. Рис. 2.53. Кость свода черепа. Перелом от воздействия предмета со сферической поверхностью Рис. 2.54. Кость свода черепа. Перелом от воздействия тупого твердого предмета продолговатой формы.Стрелки обозначают векторы растяжения и сжатия Воздействие на свод черепа предмета с поверхностью большой площади приводит к образованию паутинообразных переломов. Опорой в данном случае будут являться позвоночный столб и кости основания черепа. На первом этапе травмы произойдет уплощение костей черепа, образование локального перелома и формирование микротрещин от растяжения по окружности купола (с которым можно сравнивать свод черепа). На втором этапе разрушения вследствие продолжающегося действия травмирующего предмета свод черепа разделяется на арки различной ширины и величины. Третий этап разрушения сопровождается изгибом этих арок и формированием паутинообразного перелома. Варианты травматического воздействия на кости свода черепа многообразны:

• повреждения костей свода черепа, возникшие при сдавлении его в диагональном направлении. Примерный вариант описания перелома свода черепа. На чешуе затылочной кости справа, с центром в 3 см от вершины лямбдовидного шва и в 5 см от сагиттальной линии черепа имеется вдавленный перелом. Ограничительная линия перелома охватывает участок общими размерами 4 х 2,5 см в форме незамкнутого овала. На наружной поверхности края ограничительной линии по длинным сторонам овала ровные, хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества, зона перелома несколько зияет (признаки растяжения); на внутренней поверхности края с многочисленными мелкими сколами прилежащего компактного вещества (признаки сжатия). Обе стенки на наружной поверхности углублены в полость черепа на максимальную глубину в 0,6 см. Дно перелома на наружной поверхности представляет собой слегка извилистую полосу шириной до 0,2 см; компактное вещество в этом месте смято, с мелкими чешуйчатыми отщеплениями (признаки сжатия). На внутренней поверхности перелом имеет вид крышеобразного выпячивания компактного вещества, разделенного продольной трещиной на две части. В краях этой трещины на внутренней поверхности имеются вышеописанные признаки растяжения. Заключение: описанный перелом свода черепа возник в результате деформаций уплощения, изгиба внутрь образовавшихся фрагментов и сжатия костной ткани на наружной поверхности в области два перелома. В целом этот перелом возник в месте приложения силы от однократного ударного воздействия тупого твердого предмета с удлиненной и узкой ограниченной контактировавшей поверхностью без выраженного ребра (возможно, цилиндрической). Направление удара – сверху- вниз и справа-налево при условно-вертикальном положении головы. Длинник контактировавшей части располагался по длинной оси перелома. Нередко переломы основания черепа возникают при ЧМТ и могут распространяться на переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. При этом в той или иной степени повреждаются базальные отделы мозга, его ствол и черепные нервы. Переломы передней черепной ямки характеризуются возникновением кровоизлияний в области окологлазничной клетчатки, кровотечением из носа или назальной ликвореей, иногда подкожной эмфиземой, нередким повреждением обонятельного, зрительного или глазодвигательного нервов, сопутствующей травмой диэнцефальных отделов мозга. Переломы средней черепной ямки (поперечные, косые, продольные) чаще проходят через пирамиды височной кости, параселлярные структуры, отверстия основания черепа. При этом возникают повреждения III-VIII черепных нервов. Часто наблюдаются кровотечение из уха, ликворея, кровоподтеки в области сосцевидного отростка и височной мышцы. Нередко выражены симптомы поражения гипоталамо-гипофи- зарных отделов мозга. Переломы задней черепной ямки распространяются обычно в сторону большого затылочного или яремного отверстий. Они характеризуются бульбарной симптоматикой, нередко нарушением жизненно важных функций, а также повреждением каудальных черепных нервов. Наиболее частые варианты травматического воздействия на кости основания черепа:

Примерный вариант описания перелома основания черепа. На основании черепа имеется полный кольцевидный перелом, расположенный преимущественно в задней черепной ямке вокруг большого затылочного отверстия. Перелом проходит спереди от края затылочного отверстия в 4 см, справа и слева примерно одинаково в 2-2,5 см и сзади в 5,5 см. Линия перелома замкнутая, извилистая. На внутренней поверхности края ее хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества (признаки растяжения); ограниченный этой линией костный фрагмент смещен в полость черепа на 0,5-1 см. При отсепаровке покровов черепа в области задней части перелома установлено, что в краях имеются мелкие отщепления компактного вещества (признаки сжатия). От заднего края перелома по чешуе затылочной кости слева от срединной линии проходит дополнительная трещина длиной 4 см с ровными сопоставимыми краями, без дефектов прилежащего компактного вещества как на наружной, так и на внутренней поверхности (признаки растяжения). Эта линия постепенно затухает и слепо заканчивается. Заключение: данный перелом является отдаленным (конструкционным) и возник в результате ударного воздействия верхнего позвонка (и всего позвоночного столба) в область основания черепа в направлении снизу-вверх и несколько спереди-назад в результате приложения силы к нижней части позвоночника (например, в результате падения с высоты с приземлением на ягодицы). Варианты травматического воздействия на кости лицевого скелета:

Примерный вариант описания перелома нижней челюсти. В левой половине нижней челюсти имеется двойной полный перелом. Первая линия перелома располагается соответственно промежутку между пятым и шестым зубами. Линия перелома проходит косо сверху-вниз под углом около 80 градусов к вертикали. На наружной поверхности она крупнозубчатая, с многочисленными сколами, отщеплениями и отгибаниями прилежащего компактного вещества, из-за чего края полностью не сопоставимы (признаки сжатия). По нижнему краю тела челюсти имеется выкрашивание кости размерами 0,5 х 0,7 см на глубину до 0,3 см с неровными зазубренными краями и дном. На внутренней поверхности ход линии перелома такой же, но края ее мелкозубчатые, хорошо сопоставимые, без повреждения прилежащего компактного вещества (признаки растяжения). Второй перелом располагается в области основания левого венечного отростка. Перелом поперечный. На наружной поверхности линия перелома крупнозазубренная, с отгибаниями компактного вещества, перелом в этом месте слегка зияет (признаки сжатия). На внутренней поверхности линия перелома ровная, без повреждений прилежащего компактного вещества (признаки растяжения). Заключение: перелом тела нижней челюсти возник в результате деформации изгиба выпуклостью внутрь, что подтверждается признаками сжатия костной ткани на наружной и растяжения на внутренней поверхности, в результате местного воздействия силы в направлении снаружи-внутрь (слева-направо) – перелом местный. Перелом венечного отростка возник в результате деформации изгиба его в области основания верхушкой к наружней части. Перелом является отдаленным. Оба эти перелома могли возникнуть одномоментно в результате ударного воздействия тупого твердого предмета с местом приложения силы в левую половину тела челюсти при условии возможности смещения ее в направлении удара (незакрытый рот, отсутствие контактирующих зубов). Варианты образования повреждений костей черепа в целом:

В результате травматического воздействия на область шеи могут возникнуть переломы подъязычной кости и хрящей гортани. Примерный вариант описания. Имеется перелом щитовидного хряща по срединной линии, перелом практически вертикальный, неполный. На внутренней поверхности линия перелома слегка извилистая, с валикообразным вспучиванием и смятием прилежащего хряща (признак сжатия). На наружной поверхности в зоне перелома имеется некоторое нарушение структуры поверхности хряща: она негладкая, с мельчайшими короткими «трещинами», расположенными поперечно к зоне перелома (признак растяжения). На теле подъязычной кости имеется полный перелом, линия которого проходит на 0,5 см правее срединной линии. В целом линия перелома вертикальная. На наружной поверхности края перелома ровные, хорошо сопоставимые, без повреждений прилежащего компактного вещества, зона перелома слегка зияет (признаки растяжения). На внутренней поверхности линия перелома мелкозубчатая, края слегка отогнуты к наружней части, плотно не сопоставимы (признаки сжатия). Кроме этого, имеется второй перелом правого рожка, расположенный в 1 см от конца. Перелом также полный, поперечный, с аналогичными вышеописанными признаками сжатия на верхне-наружной поверхности и растяжения на нижне-внутренней. Заключение: перелом щитовидного хряща возник в результате деформации изгиба его в зоне срединной линии выпуклостью к наружней части (т. е. от сближения пластин навстречу друг другу от воздействия пары сил, приложенных к пластинам с боков); перелом подъязычной кости в зоне срединной линии возник также в результате деформации изгиба выпуклостью вперед от воздействия пары сил, приложенных к ветвям с боков; перелом правого рожка возник от изгиба рожка в месте перелома выпуклостью книзу – к внутренней части. Данный механизм переломов подтверждается расположением признаков сжатия и растяжения костной и хрящевой тканей в местах переломов. Вся совокупность переломов могла возникнуть практически одномоментно при сдавлении шеи с боков, с местом приложения сил – боковых поверхностей на уровне щитовидного хряща и подъязычной кости. Перелом правого рожка подъязычной кости при этом возник как отдаленный вследствие отгибания рожка к внутренней части при фиксации его конца связками. При проведении экспертизы в случаях множественных повреждений у правоохранительных органов возникают вопросы о количестве нанесенных ударов и последовательности образования этих повреждений. О количестве нанесенных ударных воздействий судебно-медицинский эксперт может судить по совокупности обнаруженных телесных повреждений на коже, в мягких тканях, внутренних органах и на костях. Вопрос о последовательности образования повреждений решается в сочетании как по повреждениям мягких тканей, так и по характеру переломов костей:

Возможность установления последовательности образования повреждений по переломам костей разберем на примере двух повреждений реберной дуги. При первом ударе в грудную клетку, например, в шестое ребро, возникнет локальный разгибательный перелом с признаками сжатия на наружной костной пластинке. При втором ударе в это же ребро, но по другой анатомической линии возникнет подобного характера перелом с признаками сжатия на наружной костной пластинке. Однако в момент повторного удара костные фрагменты в области первичной травмы сопоставляются (рис. 2.55), прижимаются и травмируют друг друга. По данным В. А. Клевно (1980), Б. А. Саркисяна (1985) и нашим (1992), признаками повторной травматизации ребер и костей таза являются следующие:

Достаточно специфичные признаки (рис. 2.56), свидетельствующие о повторной травматизации, описаны Л. Е. Кузнецовым (1989), В. В. Хохловым (1991) при повреждениях костей в детском возрасте, В. И. Бахметьевым (1995) при переломах длинных трубчатых костей, В. О. Плаксиным (1996) при травме черепа. Рис. 2.55. Образование признаков сжатия на наружной и внутренней костной пластинке: а – при образовании локального перелома, б – при конструкционном смещении в области локального перелома Рис. 2.56. Признаки повторной травматизации плоских костей: а – вклинение костных фрагментов друг в друга; б – смятие губчатого вещества; в – отгибание компактной пластинки; г – наличие продольных трещин; д – наличие выкрашивания на наружной и внутренней костных пластинках При переломах костей черепа может быть использовано правило ? |