Перелом челюсти презентация

1. ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Выполнил: Растатуров Н.Д.

2.

Переломы — это полное или частичное нарушение целостности кости, которое

наступает под действием силы.

Переломы могут быть полными и неполными. При полных переломах часто имеется

смещение отломков челюсти. В зависимости от линии перелома они могут быть:

поперечными, косыми, зигзагообразными. Исходя из количества отломков, их можно

разделить на двойные, множественные и оскольчатые. По механизму возникновения

возникают прямые переломы, которые образуются в месте приложения силы (удара)

и непрямые, возникающие на противоположной от места приложения удара (силы)

стороне.

Переломы челюстей могут быть патологическими (спонтанными) при хроническом

воспалительном процессе или вследствие роста доброкачественной или

злокачественной опухоли.

Если перелом сопровождается большими разрывами мягких тканей, слизистой

оболочки полости рта, то такой перелом называется открытым. При закрытом

переломе поврежденный участок кости остается закрытым мягкими тканями. При

осмотре зубных рядов обращают на себя внимание отклонения, связанные с

происшедшим переломом:

– смещается одна часть зубного ряда относительно другой (в направлении спереди

назад или снизу вверх);

— образуются промежутки между зубами, идущие по линии перелома и

продолжающиеся через поврежденную слизистую оболочку на кость челюсти.

Смещение отломков происходит под действием силы и физиологической тяги

мышц, а также под влиянием собственной тяжести.

3. Классификация огнестрельных повреждений верхней челюсти, предложенная Я.М. Збаржем (1965)

I. По направлению и глубине

раневого канала:

II. По характеру повреждения:

1) без значительного дефекта мягких

и костных тканей;

1) сквозное (поперечное, косое,

продольное);

2) со значительным дефектом

2) слепое;

3)касательное.

мягких и костных тканей;

3) непроникающие;

4) проникающие в полость рта,

носа, верхнечелюстную пазуху и

череп;

5) со смещением отломков.

4.

III. По функциональному признаку:

1) без нарушения функций;

2) с нарушением функций:

а) речи, жевания, глотания;

б) дыхания, слуха;

в)зрения.

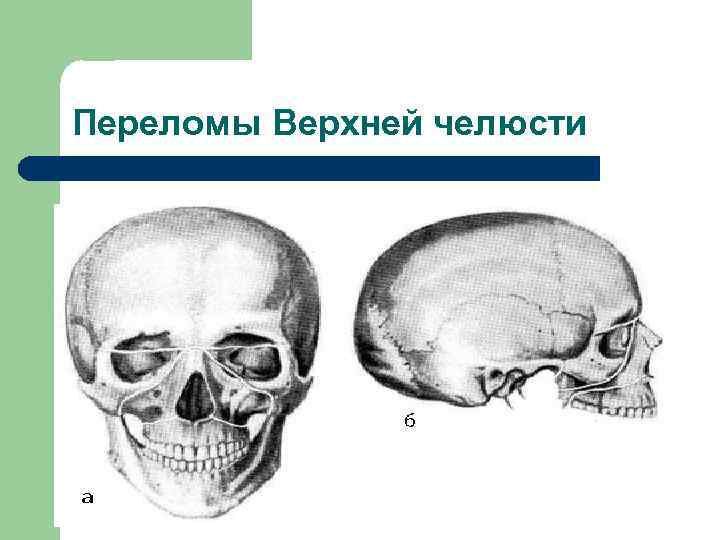

5. Неогнестрельные переломы верхней челюсти

При определении типов переломов

тела верхней челюсти используется

классификация Лефор (Le Fort, 1901).

Автор описал разные типы переломов

верхней челюсти, выявленные им

экспериментальным путем (на

трупах). Установлено три основных

типа переломов тела верхней челюсти.

Линии переломов верхней

челюсти по классификации

Лефор (Le Fort, 1901) по

первому (1), второму (2) и

третьему (3) типу.

6.

Первый тип перелома ( нижний ) характеризуется тем, что линия

перелома проходит над альвеолярным отростком и над

твердым небом (почти параллельно им), через нижний край

грушевидного отверстия и концы крыловидных отростков

клиновидной кости, по дну верхнечелюстных пазух. Чаще

возникает при ударе тупым предметом по верхней губе.

7.

Второй тип перелома ( суборбитальный, средний ) – отличается тем, что

обе верхнечелюстные кости как бы выламываются из окружающих костей.

Линия перелома проходит через корень носа (место соединения лобных

отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости), далее идет

по внутренней стенке глазницы до нижнеглазничной щели, проходит через

нее и направляется вперед по нижней стенке орбиты к месту соединения

скулового отростка верхней челюсти со скуловой костью. Сзади линия

перелома идет через крыловидные отростки клиновидной кости.

Такие переломы чаще возникают при нанесении удара тупым предметом

в область переносицы.

8.

Третий тип переломов ( суббазальный, верхний ) – наблюдается отрыв верхней

челюсти вместе со скуловыми костями от костей мозгового черепа. Линия перелома

проходит в области корня носа (место соединения лобных отростков

верхнечелюстных костей с носовым отростком лобной кости, по медиальной стенке

глазницы до нижнеглазничной щели, через крыловидные отростки клиновидной кости,

затем направляется вперед по нижней стенке орбиты, через лобно – скуловой шов

(место соединения лобного отростка со скуловым отростком лобной кости и

большим крылом клиновидной кости) и скуловую дугу, которая образуется скуловым

отростком височной кости и височным отростком скуловой кости.

Встречается при нанесении удара тупым предметом в область глазниц или

основания носа, а также при боковом ударе в область скуловой кости.

9. Для деления неогнестрельных переломов верхней челюсти пользуются следующей классификацией

I. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.

1. Переломы тела верхней челюсти:

– односторонние (сагиттальные),

-типичные (по классификации Лефор,

Вассмунда),

– комбинированные,

– атипичные;

2. Переломы отростков верхней челюсти:

– альвеолярного,

– лобного,

– небного.

3. Оскольчатые переломы (тела и отростков).

II. СОЧЕТАННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ

ЧЕЛЮСТИ:

– с черепно – мозговыми повреждениями;

– с повреждениями других костей;

– с ранением мягких тканей.

III. ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ

ЧЕЛЮСТИ:

А – ранние осложнения (ранение и

смещение глазного яблока,

повреждение со¬судов и нервов,

подкожная эмфизема лица, менингит и

др.);

Б – поздние осложнения (парез и паралич

мимической мускулатуры лица, птоз,

остеомиелит, гайморит, деформация

лица и др.).

10.

Клиника. Необходимо уточнить обстоятельства и механизм травмы, определить

общее состояние пострадавшего и его сознание (ясное, спутанное, заторможенное,

бессознательное), была ли потеря сознания и на какой срок, нарушение памяти

(амнезия – ретроградная, эпизоди-ческая и др.). Может наблюдаться так называемый

челюстно – церебральный синдром.

При осмотре больного следует обратить внимание на нарушение формы лица и

состояние прикуса (связано со смещением отломков), наличие кровоподтеков

(кровоизлияний в толщу кожи или слизистой оболочки) или кровотечений, характер и

локализацию ран мягких тканей.

11.

При пальпации кожи можно определить крепитацию – ощущение

похрустывания или потрескивания, возникающее в результате

проникновения воздуха из воздухоносных путей в подкожную

клетчатку.

Имеется нарушение прикуса, т.к. центральные зубы на верхней и

нижней челюсти не смыкаются между собой. Возникает острый

прикус.

При внутри ротовом осмотре можно выявить кровоизлияние под

слизистую оболочку и на-рушение целостности костной ткани

{симптом ступеньки) в области скуло-челюстного шва (место

соединения верхнечелюстной и скуловой костей).

12.

13.

Лечение челюстно-лицевых травм требует применения целого комплекса лечебных

мероприятий: оказание неотложной помощи, направленной на сохранение жизни

пострадавшего (остановка кровотечения, предупреждение травматического шока и

асфиксии, борьба с инфекцией); сопоставление (репозиция) и закрепление

отломков челюстей; транспортная иммобилизация и доставка пострадавшего в

лечебное учреждение.

В лечебном учреждении пострадавшему оказывают как хирургическую, так и

ортопедическую помощь в полном объеме. В зависимости от общего состояния,

характера повреждения мягких тканей, топографии и характера переломов,

наличия на отломках зубов, состояния их пародонта применяют хирургический,

ортопедический или сочетанный методы лечения. В соответствии с выбранным

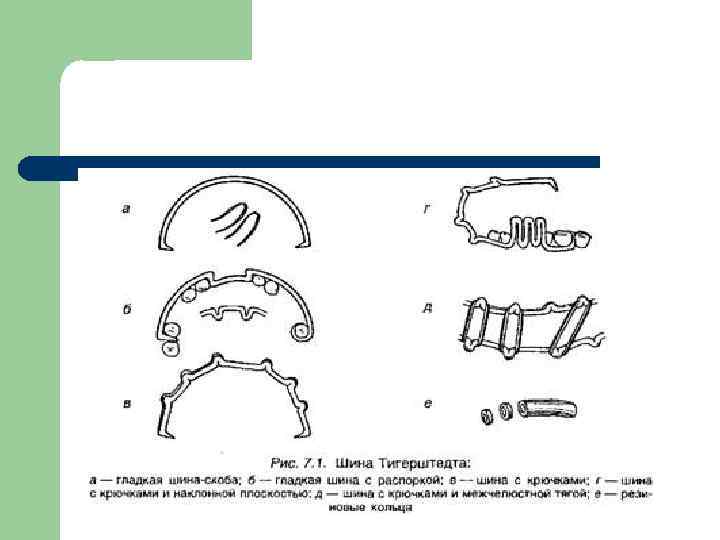

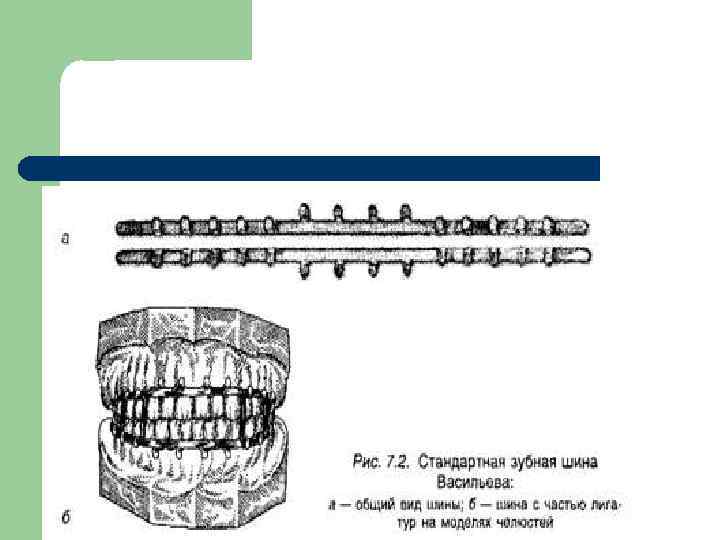

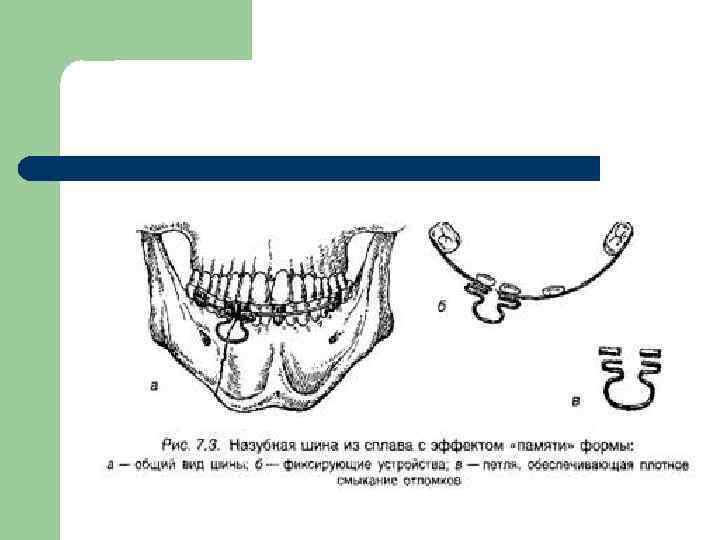

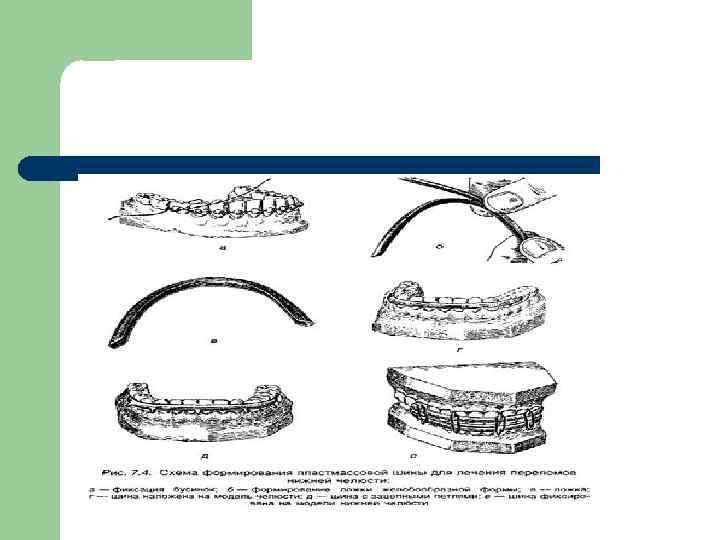

методом лечения используют различные виды ортопедических аппаратов

14.

КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТОВ. ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ

ЧЕЛЮСТЕЙ

Лечение переломов челюстей, послеоперационных дефектов, а также последствий

повреждений челюстно-лицевой области проводят с помощью ортопедических аппаратов,

соподчиняя их конструктивные особенности целям и задачам лечения.

В соответствии с задачей лечения аппараты делят на следующие виды: 1) фиксирующие

применяют с целью закрепления отломков челюстей в положении до повреждения. Они

способствуют ускорению заживления переломов;

2) перемещающие (репонирующие) используют с целью постепенного смещения

отломков челюстей до их составления в правильное положение. Эти аппараты показаны,

как правило, если пострадавшего доставляют в лечебное учреждение на 5—7-й день

после ранения и отломки не могут быть смещены одномоментно вручную;

3) формирующие применяют при повреждениях мягких тканей и дефектах челюстей с

целью поддержания и формирования мягких тканей; для предупреждения Рубцовых

стяжений и деформаций;

4) комбинированные аппараты, выполняющие несколько функций: фиксирование

отломков челюстей и формирование мягких тканей; репонирующие и потом

фиксирующие отломки;

5) замещающие применяют при оперативных вмешательствах на челюстях с целью

восполнения образующегося дефекта, препятствуют Рубцовым стяжениям мягких тканей.

При операциях на верхней челюсти они одновременно служат для разобщения носовой и

ротовой полостей; на нижней челюсти препятствуют смещению ее сохраненных

фрагментов.

15.

Ортопедический (консервативный) метод лечения заключается в том, что

пострадавшему к зубам на верхней и нижней челюстях фиксируют двухчелюстные

стандартные или алюминиевые шины с зацепными петлями. Накладывают

межчелюстную резиновую тягу. Для более точного сопоставления отломков

верхнечелюстной кости между большими коренными зубами укладывают

прокладку из резиновой трубки. При этом методе лечения необходима

последующая иммобилизация нижней челюсти с помощью гипсовой

подбородочной пращи и шапочки с резиновой тягой. Последнюю можно

корректировать в динамике проводимого лечения.

16.

Хирургическо-ортопедический способ лечения предусматривает фиксацию назубной шины к

головной опорной повязке или к неповрежденным костям

лицевого черепа.

17.

Способ фиксации костных отломков по Фальтину – Адамсу

при первом типе перелома верхней челюсти по

классификации Le Fort (а, б), втором типе (в) и третьем типе

(г).

18.

Хирургический способ лечения повреждений верхней челюсти. R.E. Shands (1956)

применил для укрепления оторванной верхней челюсти “трансмаксиллярный

стержень”, который проводил через обе верхнечелюстные кости в поперечном

направлении и через кожу щек с последующим укреплением этого стержня к

головной шапочке или дуге, если имеются повреждения кожных покровов черепа.

19.

Способ фиксации переломов верхней челюсти

по В.И. Мелкому (а, б, в).

20.

Способ фиксации костных отломков

верхней челюсти по первому (а),

второму (б) и третьему (в, г, д) типах по

классификации Le Fort.

21.

Наиболее распространенными хирургическими способами

укрепления отломков верхней челюсти являются различные

варианты костных швов, связывающих подвижные и неподвижные

кости лицевого скелета (остеосинтез проволочным швом) или

фиксация отломков титановыми минипластинками.

Источник

Переломы челюстей. Клиника диагностика , ортопедическое лечение Выполнил: Сейнароев З. Т. 508 ст.

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ l l l l l Классические признаки и симптомы перелома нижней челюсти: 1) анамнестические данные, касающиеся травмы; 2) нарушение прикуса; 3) боль; 4) аномальная подвижность или крепитация отломков; 5) нарушение двигательной функции и ограничение объема движений; 6) деформация лица или зубной дуги; 7) девиация рта при открывании; 8) отек и кровоподтеки; 9) анестезия подбородочного нерва; 10) рентгенологическое подтверждение перелома.

Обследование и диагностика l Внеротовое исследование l Обычно обнаруживаются односторонний или двусторонний отек, деформация и кровоподтеки в области восходящей ветви и (или) тела нижней челюсти. Нижняя челюсть пальпируется, начиная от отростков, по всей длине ее края; при этом отмечается любая болезненность или нарушение контура заднего или нижнего края. Точечная болезненность патогномонична для перелома, определенная деформация часто у нижнего края. Нижнеальвеолярные нервы с обеих сторон проходят через нижнечелюстные каналы и оканчиваются как подбородочные нервы, обеспечивающие чувствительность нижней губы. Ее онемение с одной или с двух сторон четко указывает на перелом нижней челюсти.

Внутриротовое исследование l l При исследовании отмечается наличие окрашенной кровью слюны в полости рта вскоре после травмы. Проводится тщательный осмотр полости рта; проверяется целостность нижней зубной дуги, а также наличие зубов; отмечается неровность края зубов. Неправильный прикус может указывать на перелом нижней челюсти. В тех случаях, когда подозревается дотравматическое существование неправильного прикуса, проводится тщательный осмотр зубных лунок. Используется и более простой прием: пациента просят сомкнуть зубы, как при жевании, и сообщить врачу, есть ли изменение прикуса. Важно также оценить объем движения нижней челюсти: выдвижение ее вперед, боковые экскурсии, открывание и закрывание рта. При этом отмечается любое ограничение подвижности или обращают внимание на сопутствующую боль, связанную с движением челюсти. Односторонний перелом мыщелкового отростка является причиной девиации челюсти в сторону перелома при максимальном открывании рта. Все отделы челюсти пальпируются с целью выявления болезненности, нарушения целостности слизистой оболочки, наличия кровоизлияний или подъязычной гематомы. Большая подъязычная гематома способна нарушить проходимость дыхательных путей.

Рентгенологическое исследование l l l Рутинное рентгенологическое исследование нижней челюсти включает выполнение снимков в переднезадней проекции, а также в правой и левой боковых косых проекциях. Все контуры нижней челюсти видны на снимке в переднезадней проекции, но при наложении скуловой кости и сосцевидного отростка невозможно точно определить область головки мыщелкового отростка. На снимке в косой боковой проекции контуры нижней челюсти можно просмотреть от первого премоляра до мыщелка. Во всех случаях следует получить оба латеральных снимка (левый и правый) для исключения двусторонних или множественных переломов. Для получения рентгенограммы в проекции прикуса трубку рентгеноаппарата располагают непосредственно под поврежденным участком нижней челюсти и направляют на пленку, помещенную на окклюзионной поверхности зубов. Такая проекция используется главным образом для оценки состояния средней части нижней челюсти, особенно в тех случаях, когда наложение теней шейного отдела позвоночника несколько затемняет эту область в переднезадней проекции. При подозрении на перелом мыщелкового отростка производятся дополнительные рентгенограммы. Снимки зубов также дают некоторую информацию, особенно при подозрении на альвеолярные переломы. Возможно, наилучшей рентгенограммой при подозрении на перелом нижней челюсти является обзорный снимок нижней и верхней челюстей. Такая рентгенограмма дает четкое изображение изгибов поверхности на уровне костей лицевого черепа при прохождении рентгеновских лучей по оси движения вокруг головы. Областей, часто трудных для интерпретации на снимках в переднезадней и боковой косой проекциях, фактически не остается.

Классификация переломов нижней челюсти по областям l Что касается локализации переломов, наиболее частой областью перелома является угол нижней челюсти; затем следуют переломы мыщелковых отростков, коренных зубов и подбородочного отдела. Срединные переломы встречаются реже, что объясняется толщиной челюсти в этой области.

Переломы альвеолярных отростков l Наиболее типичным повреждением нижней челюсти является перелом альвеолярного отростка, или сегмента челюсти. Альвеолярные переломы чаще всего наблюдаются в передней части челюсти (или в области резцов), наиболее подверженной травматическим повреждениям. Жизнеспособные зубы следует сохранять, даже если они оказались вырванными; не следует удалять сегменты альвеол, если они прочно связаны с надкостницей. После хирургической обработки ран полости рта не стоит оставлять пострадавшего с серьезными дефектами альвеол, которые не могут быть исправлены при протезировании. Необходимо прижать зубные сегменты марлевыми тампонами, применяя прямое давление, а затем покрыть их салфеткой, смоченной солевым раствором. Большинство альвеолярных переломов можно затем стабилизировать с помощью проволоки или фиксации дугообразным стержнем.

Переломы мыщелковых отростков l Односторонний перелом мыщелкового отростка вызывает девиацию челюсти в сторону перелома при максимальном открывании рта. При двусторонних переломах в области мыщелковых отростков пациент обычно имеет открытый прикус с контактом лишь между большими коренными зубами при отсутствии соприкосновения резцов.

Срединные переломы l Срединные переломы нижней челюсти легко распознаются по смещению нижних передних зубов и нарушению непрерывности зубной дуги. При бимануальной пальпации отломки могут легко смещаться

Переломы в области угла и тела нижней челюсти l Неблагоприятные переломы угла нижней челюсти обычно происходят вследствие разрыва собственно жевательной и внутренней крыловидной мышц со смещением проксимального сегмента кверху. Это лучше всего определяется при рентгенографии

Беззубые переломы l Отсутствие зубов в одном или нескольких фрагментах челюсти может значительно затруднять оценку прикуса; единственным методом точной диагностики переломов при полном или частичном отсутствии зубов является рентгенография.

Лечение l В зависимости от клинической картины может быть хиругическим(остеосинтез) или ортопедическим(шинирование)

l При отсутствии смещения лечение сводится к иммобилизации отломков и удержанию их в анатомически правильном положении. При наличии нестойкого смещения нужно сначала репонировать отломки, т. е. установить их в правильную окклюзию с зубным рядом противоположной стороны, а затем фиксировать. Репозиция в этих случаях производится ручным способом и отломки устанавливаются в правильном положении одномоментно. Следовательно, репозиция и иммобилизация в этих случаях производятся одновременно.

l l В случаях переломов челюсти без смещения или с нестойким смещением отломков, репонированных одномоментно ручным способом, ортопедическое лечение сводится к иммобилизации отломков. Для этой цели применяются фиксирующие аппараты. Последние делятся на две группы: на внелабораторные и лабораторные шины. Каждая группа шин делится в свою очередь на несъемные и съемные. К внелабораторным несъемным шинам относятся лигатурные повязки и проволочные шины. Для лигатурной повязки применяется бронзо-алюминиевая проволока толщиной 0, 5 мм или медная звонковая без обмотки. Звонковая проволока менее удобна, чем бронзо-алюминиевая, так как она толще (ее диаметр 0, 75 мм) и с трудом проходит через межзубные промежутки. В тех случаях, когда межзубный промежуток широкий, лучше применять проволоку диаметром 0, 6— 0, 7 мм, так как такой толщины лигатура прочнее.

l При запущенных переломах, т. е. если с момента перелома прошло больше 10— 14 дней и на смещение отломков действует не только сократительная способность, но и эластическая ретракция мускулатуры, смещение становится стойким и, как сказано выше, часто наблюдается картина миогенной контрактуры; при этом репозиция отломков ручным способом невозможна и приходится прибегать к вправляющим аппаратам. В таких случаях к иммобилизации отломков приступают лишь после произведенной репозиции отломков.

Переломы Верхней челюсти

Горизонтальный перелом верхней челюсти (Лефор I) l l При горизонтальном переломе тело верхней челюсти отделяется от основания черепа над уровнем неба и ниже прикрепления скуловидного отростка. Линия перелома проходит билатерально от боковых назальных апертур по боковой стенке синусов верхней челюсти до крыловидных отростков основной кости.

Диагностика l l l Многие горизонтальные переломы верхней челюсти не имеют значительного смешения, и их диагностика может быть ошибочной. Смещение зависит от силы удара и направления тяги мышц. Этот перелом легче всего диагностируется при захватывании альвеолярного отростка и передних зубов большим и указательным пальцами и получении подвижности кости в переднезаднем направлении. Отчетливая подвижность всего верхнего ряда зубов свидетельствует о наличии у пациента, по крайней мере, перелома Лефора I. Рентгенологическое исследование часто не позволяет поставить данный диагноз.

Полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями (Лефор II) l Линия перелома проходит поперечно по переносью, внутренней стенке и дну глазницы в области скуловерхнечелюстного шва к крыловидным отросткам основной кости.

l l l Клиническая картина Вся средняя часть лица, нос, губы и веки отечны. Отмечаются двустороннее кровоизлияние под конъюнктиву и (часто) наличие крови в ноздрях. При наличии в полости носа прозрачной жидкости необходимо дифференцировать ринорею СМЖ и экстравазацию слизи. Для этого используется тест-полоска с декстростиксом (определение глюкозы) или проводится анализ пробы жидкости (с той же целью). Небольшое количество жидкости из полости носа наносится на салфетку, и если при высыхании последняя становится жесткой, то это слизь. У каждого пациента с подозрением на ринорею СМЖ оценка неврологического статуса должна быть проведена до консультации с хирургом. Ринорея СМЖ является результатом перелома решетчатой пластинки решетчатой кости. Ввиду этого клиническое обследование при подозреваемом переломе Лефора II следует проводить осторожно, с минимальными манипуляциями. Диагноз перелома Лефора II обычно подтверждается методом захвата переднего отдела верхней челюсти (как и в случае перелома Лефора I) в сочетании с пальпацией основания носа.

l l Рентгенологическое исследование Диагноз перелома Лефора II обычно подтверждается на рентгенограмме в проекции Уотера при двустороннем исследовании нижнего полукружья глазниц и одновременном получении томограмм обеих глазниц. Необходимы также снимки костей носа.

Полный отрыв или разъединение костей лицевого и мозгового черепа (Лефор III) l Линия перелома Лефора III проходит через лобно -скуловой шов с обеих сторон, пересекает глазницу, основание носа, решетчатую кость и скуловую дугу. Латеральная часть полукружья глазницы отделена, а нижний край глазницы может быть сломан; кроме того, имеются сочетанные переломы скулы. Может также наблюдаться пирамидный или горизонтальный перелом.

Клиническая картина l Отмечается характерное “блюдцеобразное лицо”, что обусловлено смещением кзади под углом 45 ° всей средней части лицевого скелета вдоль основания черепа. В профильном изображении лицо имеет ложкообразное углубление в области носа; у пациента часто возникает открытый прикус. Сохраняется контакт лишь между большими коренными зубами при отсутствии соприкосновения передних зубов или резцов. Ринорея СМЖ наблюдается значительно чаще, чем при переломе Лефора II. Пальпация должна проводиться с осторожностью. Одновременное получение данных о подвижности средней части лица и скуловой кости подтверждает наличие перелома Лефора III.

Рентгенография l Диагноз подтверждается при рентгенографии в проекции Уотера и получении двусторонних томограмм глазницы

Лечение l l Лечение переломов в средней части лица состоит в устранении вдавления отломков и восстановлении нормального прикуса. Необходимы мобилизация костей лица и коррекция смещения скуловой, слезной и других костей. При переломах костей носа обычно производится их закрытая репозиция. Назначаются столбнячный анатоксин и антибиотики (с профилактической целью).

Источник