Перелом челюсти антибиотики

Слово «антибиотик» происходит из греческого языка и имеет смысловое обозначение: «против (анти) жизни (био)». Название оправдано в отношении бактериальных колоний. Патогенная фауна моментально размножается в условиях травматических повреждений, усугубляя состояние организма.

Антибиотики при переломе челюсти

Определением «микробы» обозначается вся группа болезнетворных микроскопических биосозданий. Негативное воздействие на микробные очаги оказывается антибиотиками, которые делятся по наступающему результату:

- на бактериостатические (прерывающие процесс размножения бактерий);

- бактерицидные (уничтожающие, с выводом остатков из организма).

Антибиотикотерапия является необходимой составной частью комплекса лечения воспалений одонтогенного характера, в том числе и при переломах челюстей.

Восстановление челюсти после перелома проводится комплексно, предусматривающем:

- сосредоточение (сбор) в необходимой конфигурации (основы) компонентов разрушенной сегмента;

- определение курса лечения;

- подбор лекарственных средств;

- выбор оптимального противомикробного препарата.

В зависимости от ситуации антибиотик может быть широко спектра действия или следует применять несколько видов одновременно.

В случае перелома челюсти, по истечении 3 – 4-х суток, исходя из показаний:

- отсутствие роста температуры (в пределах нормы);

- отёк в травмированной области спадает;

- инфильтрация тканей остаётся неизменной;

- усиления боли не отмечается, то антибиотические вещества не рекомендуется применять.

Выбор противомикробных средств

При выборе действенного антибиотика врачу приходится решать ряд задач. К ним относятся, например, реакция организма травмированного лица их действие на внутренние органы. Сделать правильное назначение помогают данные антибиотикограммы.

В группу остеотропных препаратов антимикробного действия входят лекарства с разными побочными появлениями. Зная, какие антибиотики при переломе нижней челюсти применяются, и какие последствия возможны у пациента, вполне возможно не допустить ухудшения здоровья у пострадавшего человека.

По последствиям они выделяются:

- гепатоксического действия (разрушительное воздействие на функции, ткани и строение печени, развитие печёночной недостаточности);

- нефротоксичного свойства (угнетение и разрушение почечного устройства у хронических больных с развитием острого почечного дефицита);

- тропизмическими явлениями (опасно направленные реакции организма или его клеток).

Физиотерапия при переломе челюсти

При поступлении больного с указанной травмой набор препаратов применяемых к нему состоит из:

- обезболивающих веществ;

- жаропонижающих компонентов;

- десенсибилизирующих лекарств и блокадных растворов, оказывающих положительное влияние гипертермию тканей и обменные процессы в них.

Комплекс физиотерапевтических приёмов, методов и средств необходимо применять на всём пути лечения перелома челюсти. В его арсенале находится:

- приборы направленного излучения (электроимпульсные, магнитные, лазерные и иные);

- фиксирующие приспособления (шины, скрепы, спицы);

- массажные процедуры;

- грязелечение озокеритом, парафином, воском;

- лечебная физкультура;

- диетпитание. Методы, хронология и приёмы физиотерапии определяются с учётом сложности травмы, состояния организма больного, результатов лекарственного воздействия.

Сочетание лекарственного воздействия с возможностями физиотерапии обеспечивают максимально быстрое достижение цели: восстановление работоспособности челюсти, зубного аппарата, предотвращение развития осложнений и наступления фатального исхода.

Источник

Содержание:

- Что такое перелом челюсти?

- Перелом нижней челюсти

- Перелом верхней челюсти

- Перелом челюсти со смещением

- Двойной перелом челюсти

- Последствия перелома челюсти

- Лечение перелома челюсти

- Питание при переломе челюсти

Что такое перелом челюсти?

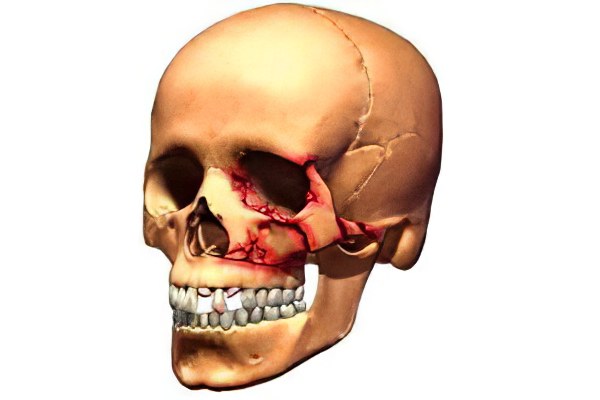

Перелом челюсти – это травма лица, с повреждением целостности его костей. Происходит в том случае, когда интенсивность травматического фактора превосходит их прочность. Это повреждение встречается часто, причиной могут стать любые травмы: сильные удары по лицу, падение на твердую поверхность.

Чаще всего травматологи наблюдают перелом суставного отростка, хотя бывают повреждения и в области угла нижней челюсти, в середине тела кости нижней челюсти, в проекции ментального отростка. Перелом может быть полный и нет, открытый и закрытый.

Признаки травмы очевидны: человек не в состоянии открыть рот широко, при попытке разговора он испытывает боль, прикус меняется. Иногда может наблюдаться двоение в глазах, онемение участка лица, деформация скулы. Полный список симптомов будет зависеть от характера травмы и места её локализации.

Перелом нижней челюсти

Если говорить о переломе нижней челюсти, то следует рассмотреть основные виды подобной травмы:

Полным перелом считается в том случае, когда произошло смещение отломков, челюсти. Они могут различаться по форме и количеству.

Неполным называется перелом, когда смещения не наблюдается.

При открытой травме повреждены бывают и слизистые оболочки рта, и мягкие ткани лица.

При закрытой травме кость не прорывает рядом расположенные ткани, а остается внутри них.

Оскольчатый перелом челюсти наблюдается редко, так как для его возникновения требуется приложение невероятной силы. Он нуждается в обязательном хирургическом вмешательстве.

Следующие признаки являются характерными для перелома нижней челюсти:

Отечность и кровоизлияние в поврежденной области и вызванная этими явлениями асимметрия лица. Отек, как правило, сильный, с покраснением кожи и увеличением её температуры. Когда перелом закрытый, кровь скапливается в мягких тканях и образует сгусток. При открытой травме кровь чаще поступает в ротовую полость, чем во внешнюю среду. Чем сильнее кровопотери, тем больший сосуд был поврежден, и тем быстрее требуется оказание первой помощи и доставка пострадавшего в медицинское учреждение.

Ощущение боли при прикосновении. Она усиливается при попытке разговора, так как повреждена надкостница.

Смещение отломков той или иной степени выраженности, их подвижность.

Изменение прикуса.

Повышение чувствительности и электровозбудимости зубов.

В зависимости от того, где локализована травма, выделяют:

Перелом, проходящий по центру резцов – серединный.

Травма между первым и боковыми резцами – резцовая.

Перелом, локализующийся в области клыка – клыковый.

Травма напротив подбородка – ментальная.

Травма тела челюсти, та, которая расположена между 5 и 8 зубами.

Перелом дальше 8 зуба – угловой.

В верхней трети челюсти – перелом ветви челюсти.

Перелом основания мыщелкового отростка.

Цервикальный перелом, то есть тот, который расположен возле отростка челюсти (мыщелкового) и коронарный, расположенный около венечного отростка.

Оказание первой помощи, если человек получил перелом нижней челюсти, заключается в следующем:

Для начала челюсть необходимо зафиксировать. Делается это с помощью повязки. Под зубы необходимо положить ровный жесткий предмет, например, линейку. Затем нижняя челюсть прижимается к верхней и обездвиживается путем обматывания повязкой. Если человек не в сознании, то делать этого нельзя, так как можно будет пропустить заглатывание языка или попадание в дыхательные пути рвотных масс.

Если есть кровотечение, то его необходимо остановить. Для этого рана прижимается или тампонируется чистым, желательно стерильным материалом. Если дополнительно воздействовать на место травмы холодом, то это будет способствовать уменьшению крови, а также несколько облегчит болевой симптом.

Полость рта важно оставлять чистой от возможных наполнителей, в частности: сгустков крови и рвотных масс.

Постараться не тревожить человека до приезда бригады медиков. Лучше, чтобы он сидел, если нет такой возможности, то можно уложить его вниз лицом или на бок.

При возникновении сильных болезненных ощущений, необходимо их облегчить. Для этого используется анальгин, ревалгин, напроксен. Так как человек с подобной травмой не всегда будет в состоянии проглотить таблетку, то нужно её растолочь в порошок и, растворив в воде, дать выпить пострадавшему. Ещё действеннее окажется внутримышечная инъекция, но, как правило, при оказании первой помощи сделать её удается редко. Поможет облегчить состояние и холод, который сузит сосуды, уменьшит отечность и боль. Но прежде чем прикладывать лед, его необходимо обернуть тканью.

После проведения данных мероприятий, человека необходимо доставить в лечебное учреждение для дальнейшей терапии профессионалами. Для диагностики перелома используют рентгенологическое исследование. Так как это серьезное повреждение, часто сопровождающееся травмой позвоночника, то прежде чем приступать к лечению часто назначают дополнительно рентген его шейного отдела. Делается это, чтобы исключить повреждение спинного мозга. Необходимо также удостовериться в том, что у человека нет сотрясения головного мозга и внутриполостного черепного кровотечения.

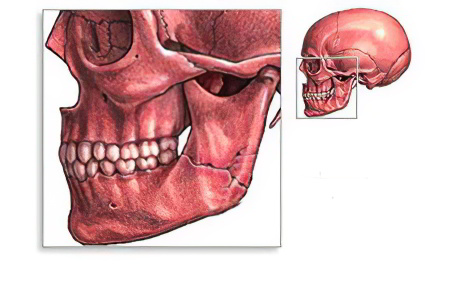

Перелом верхней челюсти

Перелом верхней части встречается несколько реже и составляет до 30% всех случаев повреждения челюсти.

Он классифицируется в зависимости от линии перелома:

Линия нижняя (лефор один), имеет направление от начала грушевидной аперуты к отростку клиновидной кости (крыловидному).

Линия средняя (лефор два) идёт вдоль костей носа, с захватом дна глазницы и крыловидного отростка.

Линия верхняя (лефор три), направлена к скуле, через кости носа.

Опасность травмы заключается в её последствиях, которые могут быть выражены в менингите, сотрясении мозга и остеомелите. Чем выше расположена линия излома, тем чаще возникают нежелательные последствия.

Признаки перелома верхней челюсти, в зависимости от её типа:

Если произошел разлом под небным сводом, с отломом гайморовой пазухи и переломом носа, у пострадавшего наблюдается отечность щек, носа и губ, с выраженным кровотечением между губой и зубами.

Если часть верхней челюсти оторвана от основания черепа, а линия разлома пересекает глазницу и переносицу, то наблюдается онемение области под глазами, и ярко выраженные гематомы в этом же месте. Из носа течет кровь, часто невозможно остановить слюнотечение. Обоняние либо полностью отсутствует, либо значительно нарушено.

Если, отрыв челюсти дополняется переломом основания черепа, то будет нарушена функция зрения, рот открыть не удастся. Лицо будет ассиметрично, гематомы напоминают очки, глазные яблоки опущены вниз.

В независимости от типа перелома, человек часто испытывает тошноту, может возникнуть рвота, прикус будет нарушен, а болевые ощущения ярко выражены. Все прочие функции затруднены, как-то: дыхательная, жевательная и речевая. Сотрясение мозга практически всегда сопровождает эту травму.

Первая помощь помимо основных мероприятий в виде обездвиживания, обезболивания и остановки кровотечения должна быть дополнена восстановлением функции дыхания. Для этого необходимо убрать изо рта все посторонние предметы, в частности, отломки зубов и рвотные массы. Если человека тошнит, то стоит сразу же положить на бок, либо лицом вниз.

Перелом челюсти со смещением

При переломе челюсти смещение отломков может наблюдаться в трех направлениях: сагиттальном, вертикальном и трансверзальным. Именно они играют решающую роль в определении тактики лечения и выборе аппарата, который будет использован для их вправления.

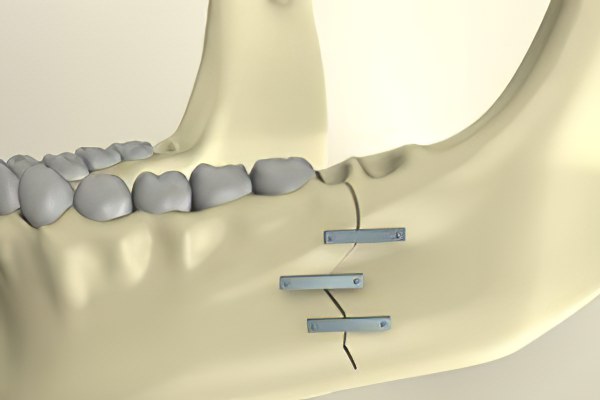

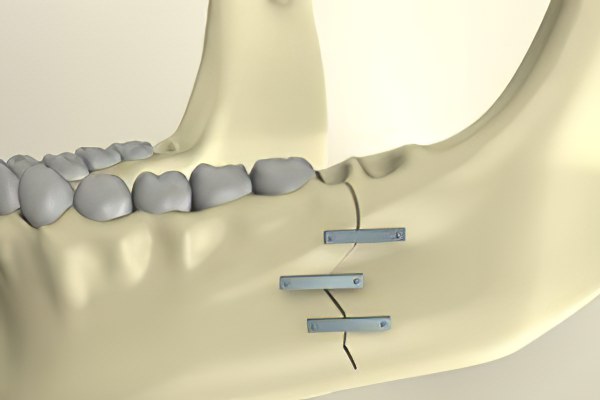

Чаще всего используют шины, изготовленные из проволоки, с фиксацией за зубы. Кости собираются хирургом вручную, больной в это время может находиться как под местной, так и под общей анестезией. Фиксация отломков может быть также осуществлена с помощью капроновой жилы. Далее челюсть закрепляется металлическими спицами или пластинами, которые накладываются снаружи.

Когда фиксация будет осуществлена, больному рекомендуется покой, с выполнением противомикробных мероприятий.

Двойной перелом челюсти

Двойной перелом челюсти характеризуется тем, что она расходится в три стороны:

Средняя часть челюсти направлена вниз.

Боковые отходят вовнутрь и вверх.

Эта травма опасна тем, что после её получения человек может погибнуть от асфиксии, которое произойдет в результате западания языка. Поэтому необходимо особенно тщательно следить за его состоянием.

Последствия перелома челюсти

Для того, чтобы избежать последствий перелома челюсти, не стоит заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В качестве осложнений выделяют:

Смещение одного зубного ряда.

Образование выраженных промежутков между зубами, которые будут располагаться на месте перелома.

Сильное смещение отломков с деформацией лица, из-за силы мышц.

Смещение зубов с возникновением аномального прикуса.

Менингит.

Остеомелит.

Лечение перелома челюсти

Лечение перелома челюсти – это прерогатива врача. Чем быстрее оно будет начато, тем лучше для пациента.

В основном мероприятия сводятся к следующим действиям:

Обработка имеющейся раны, проведение её дезинфекции.

Если имеется смещение перегородки носа, то её выравнивание.

Сопоставление возможных отломков, и совмещение целых костей.

Надежная фиксация челюсти с помощью специальной шины. Её необходимо полностью обездвижить. Накладывается шина на срок до 1,5 месяцев, до того момента, пока кости челюсти не срастутся. Иногда врачи путем хирургического вмешательства вживляют в челюсть металлические пластинки. Фиксируются они с помощью винтов.

Проведение противовоспалительной терапии.

Когда основной курс будет закончена, а шина снята, тогда можно будет переходить к этапу реабилитации. Он должен быть направлен на восстановление нескольких жизненно важных функций: жевания, глотания, речи, зрения.

Шинирование при переломе челюсти

Шинирование – это один из основных методов лечения травмы челюсти. Процедура представляет собой фиксацию отломков с применением конструкции, состоящей из пластмассы, либо из проволоки.

Тип шинирования зависит от характера травмы:

Накладывается с одной стороны, когда перелом односторонний, для этого используется проволока, которая фиксирует поврежденные участки.

Накладывается с двух сторон, при этом конструкция имеет более жесткую основу. В дополнение к ней идут крючки и кольца.

Когда сломана и верхняя, и нижняя челюсти и имеется смещение, тогда целесообразно использовать двухчелюстное шинирование. Для фиксации применяют медную проволоку, с креплением за зубы и фиксацией челюстей кольцами.

Если используется пластмассовый вариант, то её следует наложить под подбородок и зафиксировать бинтом вокруг головы. Но этот метод показан в том случае, когда помощь необходимо оказать в сжатые сроки, чтобы доставить пострадавшего до отделения травматологии.

Когда перелом осложненный и имеется значительное смещение отломков, тогда прежде чем осуществить шинирование, необходимо произвести их сопоставление.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Питание при переломе челюсти

Коррекция рациона питания при подобных травмах является необходимостью. Это обусловлено тем, что во время интенсивной терапии и на время восстановления, челюсти будут находиться в фиксированном состоянии, а значит, человек не сможет ими полноценно управлять.

Минимальное время сращения кости – месяц, а значит, на протяжении этого времени пострадавший должен будет употреблять лишь жидкую пищу. Её консистенция должна быть приравнена к состоянию сметаны. Поэтому целесообразно кормить больного бульонами и супами, овощами и фруктами, пропущенными через мясорубку или блендер, разваренными кашами. Обязательно необходимо включать в меню молочные напитки.

Узнайте больше: Что можно и что нельзя есть при переломе?

Когда шина будет снята, не следует сразу переходить на твердую пищу. Вводить её необходимо постепенно. Это важно не только для нормального восстановления функционирования челюсти, но и для предупреждения сбоев в работе ЖКТ.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Медикаментозное и физиолечение переломов челюстей

Антимикробная терапия переломов челюстей

Применение антимикробных препаратов при переломах челюстей должно быть строго обосновано. Если у пострадавшего на 3-4-е сут с момента перелома травматический отёк уменьшается, инфильтрация тканей в области перелома не увеличивается, температура тела остаётся в пределах нормы, не отмечается усиления боли, то антимикробные препараты можно не назначать.

В случае развития воспаления и нарастания клинической симптоматики необходимо назначить антибиотики широкого спектра действия (до определения чувствительности к ним микрофлоры) в сочетании с сульфаниламидными препаратами длительного действия. Наиболее целесообразно использовать остеотропные антибиотики: тетрациклин, окситетрациклин, вибрамицин8, линкомицин и др. Также следует проводить дезинтоксикационную терапию, используя внутривенное капельное введение растворов гемодеза*, реополиглюкина*, форсированный диурез.

Назначают обезболивающие, жаропонижающие и десенсибилизирующие препараты. В области инфильтрата рекомендуется проведение курса блокад с 0,5 % раствором прокаина, которые вызывают длительную (до 72 ч) гипертермию тканей и оказывают положительное влияние на обменные процессы в тканях.

Физические методы лечения переломов челюстей и лечебная гимнастика

Выбор физических методов лечения зависит от сроков, прошедших после травмы. В первые 1-2 дня после травмы для уменьшения отёка и инфильтрации тканей сочетают гипотермию и диадинамотерапию на область перелома. В дальнейшем проводят УВЧ-терапию или воздействие на очаг инфракрасными лучами, парафиновыми аппликациями. Эту терапию рекомендуется чередовать с УФ, облучением тела пациента, что способствует повышению иммунитета, вызывает образование в организме витамина D.

Для уменьшения боли и воздействия на травмированный нижний луночковый нерв используют импульсные токи, электрофорез анестетиков, дарсонвализацию, ультратонтерапию и др.

После стихания острых воспалительных явлений для усиления кровообращения в зоне повреждения применяют постоянный электрический ток или вакуумную терапию на область перелома, что позволяет добиться сокращения сроков нетрудоспособности пациентов.

При инфицированных открытых переломах костей используют переменное магнитное поле с частотой 50 Гц в сочетании с апротинином, биогенными стимуляторами (ФиБС*, Алоэ* и др.) и антибиотиками. Под влиянием магнитного поля, обладающего противовоспалительным действием, уменьшается посттравматический отёк, ускоряется созревание мозоли, восстанавливается трофика тканей в зоне повреждения, повышается бактерицидный эффект антибиотиков. Курс лечения включает 10 процедур по 20 мин каждая.

При удовлетворительном общем состоянии больного через 1-2 дня после травмы показан курс лечебной гимнастики, способствующий быстрой психической адаптации больного, улучшению дыхания и усилению обменных процессов.

Если для иммобилизации отломков использовались остеосинтез или гладкая шина-скоба, больному рекомендуется производить осторожное открывание рта во время приёма пищи и совершать движения нижней челюстью без нагрузки на неё. При использовании двучелюстных шин с зацепными петлями и резиновых колец открывание рта можно производить через 3-4 нед после шинирования (время наступления консолидации отломков). В эти сроки обычно отмечается ограничение открывания рта из-за контрактуры в области ВНЧС и изменений со стороны жевательных мышц в результате длительного обездвиживания нижней челюсти. Поэтому для разработки движений в суставах рекомендуется проводить лечебную гимнастику, состоящую из повторяющихся движений нижней челюсти. С этой целью также используют резиновые пробки, распорки или роторасширитель, которые вводятся в рот и используются для осуществления насильственных движений нижней челюсти.

В.А. Козлов и др. (1978) рекомендуют временно снимать резиновые кольца (при одиночных переломах на 9-11-е сут, при двойных – на 14-16-е сут после шинирования) на время приёма пищи 3 раза в день, что позволяет обеспечить достаточную васкуляризацию тканей в зоне перелома, нормализовать процессы минерального обмена, оптимизировать регенерацию костной ткани за счёт большего усвоения солей Са и Р в результате раннего функционирования органа.

Уход за полостью рта

Уход за полостью рта имеет большое значение при лечении больных с переломами челюстей. В этот период во рту появляется много дополнительных ретенционных пунктов из-за наличия различных элементов проволочных шин, где задерживаются остатки пищи, являющейся средой для развития болезнетворных микроорганизмов.

Назубные шины, лигатуры, отсутствие движений нижней челюсти являются причиной ухудшения самоочищения полости рта и зубов, а также местом задержки остатков пищи. В этих условиях дополнительные гигиенические мероприятия должны включать специальную обработку полости рта. Врач во время перевязок должен тщательно очищать шины и зубы от остатков пищи с помощью орошения и промывания преддверия рта антисептическими растворами. Далее производят очистку шин от остатков пищи с помощью пинцетов или зубочистки. Сьёмные шины промывают щёткой с мылом после каждого приёма пищи и перед сном.

Во время перевязок контролируют положение шины, её зацепных петель и состояние проволочных лигатур. Ослабленные лигатуры подкручивают и аккуратно подгибают к зубам.

Больной должен полоскать рот антисептиками после каждого приёма пищи и в промежутках между едой и перед сном, чистить зубы пастой и зубной щёткой, с помощью зубочистки извлекать оставшиеся после чистки остатки пищи.

Организация полноценного питания

Больной с переломом челюсти не может принимать обычную по консистенции пищу и пережёвывать её. Это затрудняет нормальное протекание репаративных процессов костной ткани. Поэтому необходимо организовать его полноценное питание.

При бимаксиллярном скреплении отломков кормление производят с помощью поильника с резиновой трубкой, длинной узкой ложечки или зонда. Резиновую трубку вводят через дефект на месте отсутствующего зуба или в ретромолярную щель за зубом мудрости. Пищу из поильника, подогретую до температуры 45-50 °С, вводят мелкими порциями до чувства насыщения больного.

Питание через желудочный зонд осуществляют врачи или средний медперсонал. Зонд вводят в желудок через нижний носовой ход. Пищу небольшими порциями вводят через зонд с помощью шприца или воронки не реже четырех раз в сутки. При этом её количество распределяется таким образом: на завтрак – 30 % суточного объёма пищи, на обед – 40 %, на ужин – 20-25 % и на второй ужин – 5-8 % обьёма (А.Т. Руденко). Кормление с помощью желудочного зонда производят в течение 10-14 сут. После извлечения зонда переходят на кормление больного из поильника.

Бессознательное состояние больного и затруднение глотания являются показанием для проведения парентерального питания. Для этого используют специальные питательные составы, которые вводят внутривенно капельно. При невозможности энтерального приёма пищи она может вводиться ректально в виде питательных клизм. Используют 0,85 % раствор поваренной соли, 5 % раствор глюкозы*, аминопептид*9, 4-5 % раствор очищенного этанола (Б.Д. Кабаков, А.Т. Руденко).

Пища должна быть жидкой или кашицеобразной консистенции и содержать полный набор суточного объёма белков, жиров, углеводов и витаминов, богата клетчаткой.

Пищевой рацион больных с челюстно-лицевой травмой в стационарных условиях включает первую и вторую челюстную диеты. Первый челюстной стол имеет консистенцию сливок. Его назначают больным с нарушением функции жевания и глотания на весь срок иммобилизации. Суточная энергетическая ценность первого челюстного стола составляет 3000-4000 калорий. Второй челюстной стол назначают пациентам, у которых используются методы иммобилизации, позволяющие открывать рот во время приёма пищи. Эта диета является переходной к общему столу.

При парентеральном питании для внутривенного введения используют смеси простейших полипептидов и аминокислот (амино- пептид*9, гидролизин Л-103*, гидролизат казеина*, унепит*9). Дополнительно вводят растворы глюкозы, поваренной соли и витамины.

Суточный объём питательных смесей составляет в среднем 1,0- 1,5 л. Их вводят 2-3 раза в сутки капельно очень медленно (20- 25 капель в минуту).

Источник: Хирургическая стоматология : учебник (Афанасьев В. В. и др.); под общ. ред. В. В. Афанасьева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010

Возможно заинтересует:

Советуем прочитать:

Источник