Перелом акромиально ключичного сустава

Разрыв акромиально-ключичного сочленения происходит в месте соединения плечевого отростка лопатки и ключицы. Эту область принято называть аркомионом. Частота повреждений названного участка ключицы достигает 15-17% среди общего количества разрывов и вывихов.

Травма занимает 3-е место по популярности, после повреждений плеча и предплечья. В группу риска входят активные молодые люди и профессиональные спортсмены.

Анатомические особенности

Ключица, плечевая кость и лопатка составляют плечевой пояс. Акромиально-ключичный сустав является малоподвижным сочленением, который соединяет ключицу и лопатку.

Сочленение поддерживается с помощью костных образований, которые фиксируют сустав прочной тканью связок. Суставные концы окружены замкнутой капсулой, которая заполнена синовиальной жидкостью.

Механизм повреждения связок ключицы

Разрыв акромиальных связок ключицы чаще всего возникает вследствие прямого падения на плечо. Подобный сценарий влечет за собой повреждение связок, окружающих акромиально-ключичное сочленение.

При сильном ударе связки разрываются, в результате можно наблюдать отсоединение лопатки от ключицы. Под весом руки лопатка будет смещаться вниз, это приведет к образованию бугорка над плечом.

Причины повреждения акромиального сочленения

Среди основных причин, которые приводят к разрыву акромиально-ключичное сочленения, медики отмечают:

- травматизацию в ходе спортивных соревнований (подобный разрыв нередко встречается у вратарей футбольных и хоккейных команд, которые с силой падают плечо, чтобы защитить ворота);

- разрывы при занятиях контактными видами спорта (дзюдо, бокс, тхэквондо или сумо);

- повреждения при падении на вытянутую руку (нередко возникают в результате скольжения на льду в зимнее время года);

- поражение, возникшее в результате ведения активного образа жизни (после неосторожного катания на роликах, лыжах или коньках).

Симптомы разрывов

Диагностировать разрыв акромиально-ключичное сочленения опытные врачи могут по следующим типичным проявлениям:

- укорочение надплечья, зрительное удлинение руки;

- болезненность в зоне плечевого сустава;

- кровоподтеки, сильный отек поврежденного участка;

- двигательная ограниченность, снижение силы конечности;

- «симптом клавиши» при нажатии на ключицу.

Виды разрывов акромиально-ключичного сочленения

Медики выделяют полные и неполные разрывы акромиально-ключичного сочленения. Повреждение сочленения может привести к смещению ключицы, выделяются разрывы со смещениям ключичной кости вверх или вперед.

По степени деформации разрыв делится на:

- легкий, который не влечет за собой смещения ключицы. Повреждения имеют минимальный размер надрыва, который составляет 2-3 мм;

- средний, приводящий к надрыву связки и изменению местоположения ключицы. Обнаруживается расширение суставной щели до 5 мм;

- тяжелый, влекущий серьезное повреждение сочленений. Размер надрыва превышает 7 мм.

В зависимости от момента получения травмы разрывы подразделяются на:

- свежие. Повреждение было получено не позднее 3-х суток до момента обращения за помощью;

- несвежие. Травма произошла в период от 3-х суток до 3-х недель до момента визита к врачу;

- застарелые. Разрыв возник позднее 3-х недель до момента обращения за лечением.

Диагностика повреждения акромиально-ключичного сочленения

Для подстверждения диагноза выполняется рентгенография плечевого сустава. На рентгенограмме четко видно, если произошел вывих акромиального конца ключицы.

Лечение разрывов акромиальных связок ключицы

Разрыв акромиально-ключичного сочленения лечится консервативным или хирургическим путем, способ оказания помощи зависит от степени повреждения и состояния пострадавшего. Консервативные методы заживления включают в себя:

- применение обезболивающих лекарственных средств;

- использование холодных компрессов;

- ношение поддерживающих повязок.

Разрывы средней степени тяжести могут потребовать наложения бандажа для защиты поврежденной зоны и ограничения двигательной активности сустава.

Хирургическое лечение предполагает устранение тяжелых костных деформаций. Операция может потребоваться для удаления конца ключицы, восстановления связок.

Реабилитация после разрыва сустава

После проведения операции больным требуется иммобилизация. Носить повязку следует до момента снятия швов.

После хирургического лечения разрыва акромиально-ключичного сочленения больным рекомендуется посещать курсы аппаратной физиотерапии и гипотермии для снижения болевого синдрома и снятия отечности.

Полезно применение магнитной и лазерной терапии. Деликатный массаж позволяет избавиться от мышечного спазма.

Пациент начинает совершать активные движения верней конечностью через 2-4 недели после хирургического вмешательства. Разработка сустава происходит под наблюдением врача. В первые дни реабилитации больной выполняет пассивные упражнения, а затем усиливает амплитуду движений, расслабляя мышцы.

Через 2 месяца после операции пациенту рекомендуется регулярно выполнять упражнения для укрепления мышечной ткани и восстановления суставов плечевого пояса.

Медицинский прогноз по травме достаточно оптимистичный. Отмечается, что большинство пострадавших от разрыва акромиально-ключичного сочленения полностью восстанавливают подвижность, силу и гибкость рук, ткани заживают без значительных деформаций и осложнений.

Не занимайтесь самолечением!

Определиться с диагнозом и назначить правильное лечение может только врач. Если у Вас возникли вопросы, можете позвонить по телефону или задать вопрос по электронной почте.

Источник

Повреждения акромиально-ключичного сустава являются частыми повреждениями в практике ортопеда. Современная литература подтверждает эффективность консервативного лечения при легких повреждениях. Однако при значительных смещениях, для восстановления кинематики (двигательной функции) плеча рекомендовано хирургическое вмешательство.

Большинство исследований акцентированы на использовании сверхпрочных синтетических материалов в комбинации с биологическими трансплантатами.

Клиническое обследование

Как и при любом остром повреждении, при подозрении на повреждение ключично-акромиального сустава врачу необходимо тщательно расспросить и осмотреть пациента, что поможет определить возможности и время лечения, возможные последствия.

Боль в области надплечья характерна для неполных повреждений акромиально-ключичного сустава. Усиление болей при пальпации и при выполнении провоцирующих тестов свидетельствует о локальном повреждении сустава. Снижение интенсивности болей в ответ на инъекцию местного анестетика подтверждает диагноз.

При полных разрывах почти всегда определяется болезненность, отёк и деформация в области сустава.

Диагностика

Для первичной оценки повреждений плечевого сустава достаточно выполнения рентгенографии в трёх стандартных проекциях: передне-задней, лопаточной, аксиллярной.

Проекция Занка (излучатель в передне-задней проекции, отклонён на 10-15°) позволяет определить любые смещения ключицы. Двусторонние рентгенограммы в данной проекции позволяют проводить сравнение с противоположным суставом. Увеличение расстояния между верхним краем клювовидного отростка и нижним краем ключицы на 25-30% (в норме оно составляет 1,1-1,3 см) в сравнении со здоровой стороной расценивается как диагностический признак полного разрыва клювовидно-ключичной связки.

Классификация повреждений акромиально-ключичного сочленения.

Большинство повреждений данного сочленения являются результатом приложения к акромиальному отростку силы, направленной снизу при приведённой руке. Такое движение смещает весь плечевой пояс вниз. В результате чего либо ломается ключица, либо повреждается комплекс акромиально-ключичных связок.

Рассмотрим классификацию по Роквуду, которая начинается с минимальных повреждений акромиально-ключичного сустава.

- 1 тип – растяжение капсулы сустава и окружающих связок без смещения.

- 2 тип – разрыв капсулы сустава и окружающих связок с незначительным смещением ключицы вверх, обычно менее 50%.

- 3 тип – разрыв комплекса акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок приводит к смещению ключицы относительно лопатки на 100%.

- 4 тип – ключица смещается назад через трапециевидную мышцу.

- 5 тип – полный отрыв ключицы от лопатки со смещением до 300%. Такое смещение возникает по причине разрыва дельтовидно-трапециевидной фасции.

- 6 тип – смещение ключицы вниз и ущемление её между клювовидным и акромиальным отростками лопатки. Этот тип встречается крайне редко.

Лечение

При легких повреждениях типов 1 и 2 консервативная тактика является основной. Применение поддерживающей повязки, обеспечивающей удобное положение, сменяющейся отменой ограничений и симптоматическим лечением болевого синдрома приводит к отличным результатам. Использование кортикостероидов и анестетиков может ускорить выздоровление.

Лечебная тактика при повреждениях типов 4, 5, 6 напротив, почти всегда сводится к хирургическому вмешательству.

Тактика при повреждениях типа 3 неоднозначная. По общему мнению, данное повреждение следует сначала лечить консервативно, а в случае неэффективности и сохранения патологических проявлений в течении трёх месяцев, прибегать к хирургическому вмешательству.

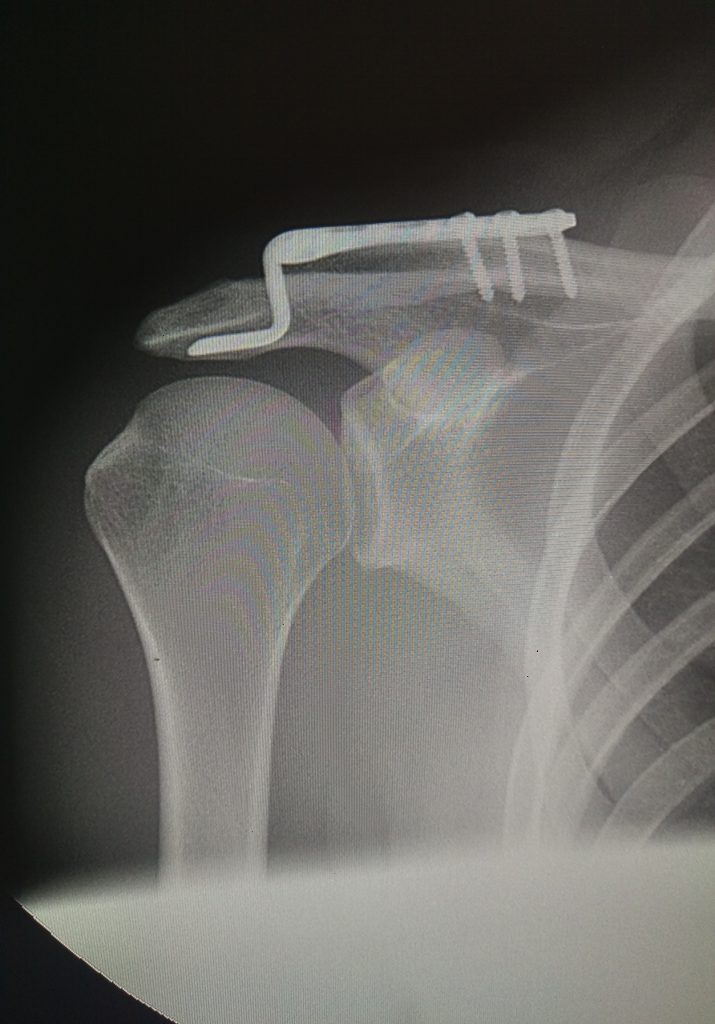

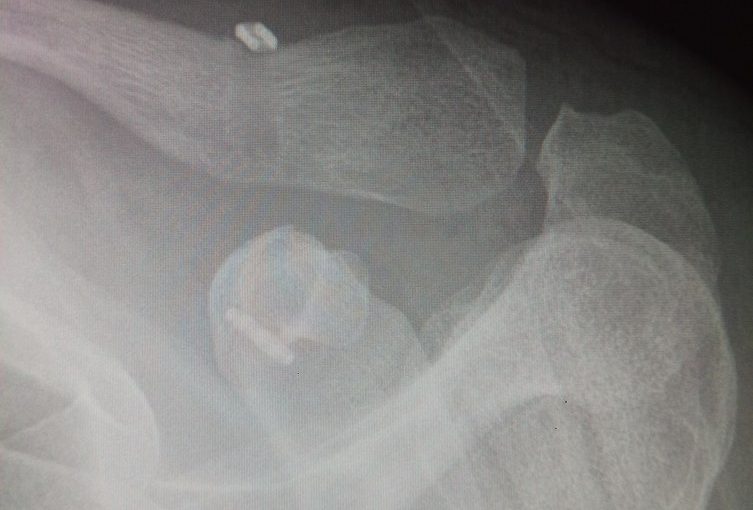

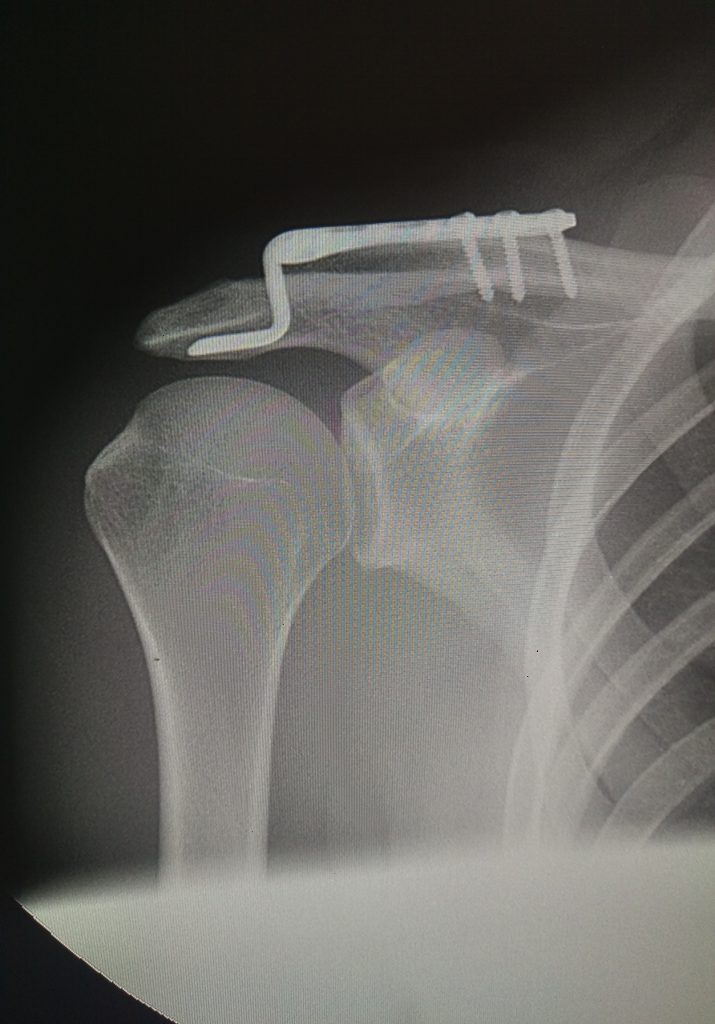

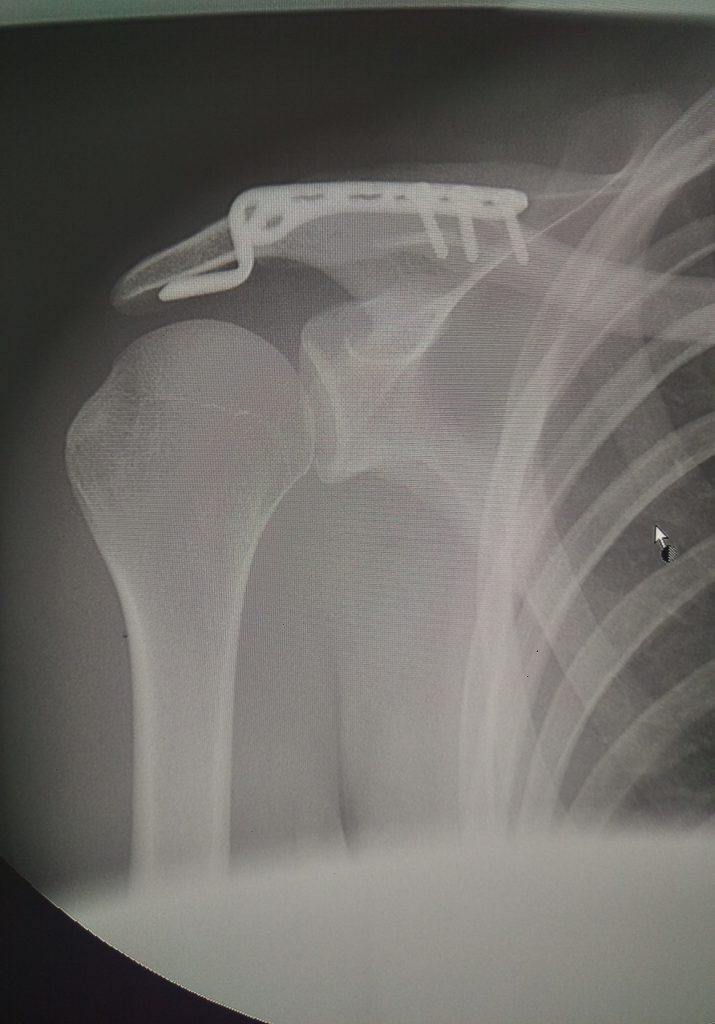

На данный момент применяется 2 типа операций – открытые и артроскопические. При открытых операциях с большим доступом применяются крючковидные пластины (см. фото 1), или конструкции, которые устанавливаются из малоинвазивного доступа (см. фото 2.3.4).

Фото 1

Фото 2-3-4

В последнее время широко применяется артроскопическая техника выполнения пластики ключично-клювовидной связки. У каждой методики есть преимущества и недостатки, но неоспоримым преимуществом артроскопической техники является ее прекрасный косметический эффект.

Реабилитация и послеоперационный период

По окончании операции, до пробуждения больного, рука фиксируется с помощью плотной поддерживающей повязки. Во время первого послеоперационного визита выполняется контрольная рентгенография, разрешаются плавные движения в кисти, лучезапястном и локтевом суставах. Движение в плечевом суставе – только в положении на спине.

Поддерживающая повязка отменяется через 6 недель, постепенный переход к силовым тренировкам разрешается к 4 месяцам, а к контактным видам спорта к 6 месяцу.

Заключение

Артроскопическая реконструкция акромиально-ключичного сустава является развивающимся методом и находится на этапе своего становления. Концепция артроскопического проведения биологического трансплантата через клювовидный отросток или вокруг него с использованием синтетических фиксаторов является основой большинства методов. Наиболее прочной окажется, возможно, комбинация свободного трансплантата и синтетического фиксатора, который обеспечит устойчивый результат.

Читайте также

- Операция Латарже

- Вывих плеча

Источник

… часто это повреждение остается нераспознанным практическими врачами, что ведет к удлинению сроков лечения, а в запущенных случаях – к нарушению социальной и трудовой адаптации пациента.

Анатомия акромиально-ключичного сустава. Акромиально-ключичный сустав состоит из двух костей, которые соединены прочно друг с другом при помощи суставной капсулы и связок. При этом между костями сохраняется некоторая подвижность, что необходимо для увеличения амплитуды движений в плече. Суставные концы костей покрыты суставным хрящом. Суставной хрящ имеет очень гладкую скользкую поверхность, благодаря чему сила трения при движении суставных концов ключицы и акромиона минимальна. Благодаря упруго-эластической консистенции суставной хрящ ключично-акромиального сустава выполняет также функцию амортизатора, смягчая ударные нагрузки на кости плечевого пояса. В отличие от других суставов нашего тела, например, тазобедренного, плечевого или коленного объем движений в ключично-акромиальном суставе значительно ограничен – данное сочленение относится к низкоподвижным суставам, так как движения суставных концов костей в нем происходят только при активных движениях руки и в довольно незначительной степени.

Акромиально-ключичный сустав (Articulatio acromioclavicularis) образован сочленением акромиально-суставной поверхности акромиального конца ключицы и суставной поверхности акромиона, расположенной на внутреннем крае акромиона лопатки. Обе суставные поверхности слегка изогнуты, и в 1/3 случаев между ними располагается суставной диск, в котором иногда может быть отверстие. плоскость наклона обеих суставных поверхностей такова, что суставная полость образует с горизонтальной плоскостью тупой угол, открытый медиально и вверх. В связи с этим косо срезанная суставная поверхность ключицы опирается на суставную поверхность акромиона лопатки. этим объясняется факт смещения ключицы кверху при вывихах в акромиально-ключичном суставе. Сверху суставную капсулу подкрепляет акромиально-ключичная связка. Все сочленение укрепляется мощной клювовидно-ключичной связкой, расположенной в стороне от сустава. Эта связка состоит из двух пучков волокон, начинающихся от основания клювовидного отростка лопатки и прикрепляющихся к конусовидному бугорку и трапециевидной линии нижней поверхности акромиального конца ключицы. Пучок расположенный латерально и кпереди, получил название трапециевидной связки, а лежащий медиально и кзади – конусовидной связки. В акромиально-ключичном суставе возможны движения вокруг трех осей, но амплитуда их незначительная, так как связки ограничивают подвижность сустава.

Повреждения акромиально-ключичного сустава возникают обычно при падении на область плечевого сустава, редко с высоты собственного роста, чаще – при падении с велосипеда, мотоцикла и т.п. Лопатка вместе со всей верхней конечностью как бы «отрывается» от ключицы, которая, упираясь в I ребро, утрачивает связь с акромионом. В тех случаях, когда повреждение ограничивается разрывом ключично-акромиальных связок, наблюдается неполный вывих или подвывих акромиального конца ключицы. Если же разрываются мощные ключично-клювовидные связки (трапециевидная и конусовидная), происходит полный надакромиальный вывих ключицы. Ретракция трапециевидной мышцы смещает ключицу кверху и кзади, лопатки и вся верхняя конечность в вертикальном положении больного в силу тяжести смещаются книзу. По данным разных авторов, вывихи акромиального конца ключицы составляют от 1 до 17,2% среди других вывихов и занимают третье место, уступая вывихам плеча и предплечья.

Классификация повреждений акромиально-ключичного сочленения (А.А. Лапусто, П.И. Беспальчук). (1) По степени тяжести выделяют повреждения: I степени – надрыв ключично-акромиальной связки характеризуется болью в проекции ключично-акромиального сочленения. На R-граммах видимых повреждений не отмечено, иногда имеется незначительное (2-3 мм) расширение суставной щели по сравнению со здоровой конечностью. Ключично-клювовидная связка цела; II степени – разрыв ключично-акромиальной связки, надрыв волокон ключично-клювовидной связки. Травма характеризуется болью в проекции ключично-клювовидного сочленения, выстоянием акромиального конца ключицы, положительным симптомом «клавиши». На R-граммах имеется расширение суставной щели более 5 мм. Верхний край ключицы выступает над акромионом до половины своего диаметра; III степени – разрыв ключично-акромиальной и ключично-клювовидной связок характеризуется болью, нарушением функции верхней конечности. Симптом «клавиши» резко положительный, отведение верхней конечности ограничено. На R-граммах имеется выраженное расширение суставной щели (более 7 мм). Ключица смещена кверху более чем на диаметр акромиона; IV степени – редко встречающиеся случаи – задний вывих, вылущивание акромиального конца ключицы по типу «кожуры банана» и др. (2) По времени, прошедшему с момента получения травмы, повреждения делятся на: свежие – с момента травмы прошло не более 3 суток; несвежие – от 3 суток до 3 недель; застарелые – более 3 недель.

Классификация повреждения акромиально-ключичного сочленения Rockwood (уточненная Сорокиным А.А.*): I cтепень – повреждения не сопровождающиеся смещением ключицы; II cтепень – подвывих ключицы (разрыв акромиально-ключичных связок без повреждения клювовидно-ключичных), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса); III степень – вывих ключицы (разрыв акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса); IV степень – вывих ключицы со смещением кзади (разрыв акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок с отрывом волокон трапециевидной мышцы от акромиального конца ключицы), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса); V степень – вывих ключицы со значительным смещением кверху (разрыв акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок с отрывом сухожильных волокон трапециевидной и дельтовидной мышц от дистальной части ключицы), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса). * Критерием дифференциальной диагностики повреждений ключично-лопаточного сочленения различной степени тяжести является расстояние между ключицей и клювовидным отростком лопатки на рентгенограммах. При I cтепени рентгенологическое исследование показывает минимальное смещение в акромиально-ключичном суставе, пространство клювовидно-ключичной связки не изменяется. Обязательное условие – рентгенография в вертикальном положении больного. Более информативна рентгенография с отягощением, когда в положении стоя в каждую руку дают груз 3-4 кг и выполняют рентгенографию с использованием модернизированной кассеты, для оценки состояния ключично-лопаточных сочленений с обеих сторон. Объективизировать наличие повреждения позволяет ультразвуковое исследование. При II степени повреждения определяется увеличение клювовидно-ключичного интервала не более 25%. III cтепень повреждения характеризуется увеличением клювовидно-ключичного промежутка на 25-100%. Для диагностики IV cтепени необходима дополнительная аксиальная рентгенография, поскольку ключица под действием травмирующего агента смещается назад, где попадает в ловушку в трапециевидную мышцу. Дислокации V степени с разрушением дельто-трапециевидной фасции проявлялись увеличением клювовидно-ключичного интервала на 100-300%.

Клиническая картина и диагностика повреждения акромиально-ключичного сустава. При осмотре обращает на себя внимание укорочение надплечья, кажущееся удлинение руки. В свежих случаях, до развития значительного отека, видна ступенеобразная деформация в области ключично-акромиального сочленения. Отчетливо выявляется характерный симптом «клавиши»: в положении больного стоя надавливают на акромиальный конец ключицы, одновременно слегка смещая кверху за локоть приведенное плечо больного. Конец ключицы легко вправляется, «утапливается» и возвращается в порочное положение при прекращении давления. Через 1-2 дня обычно появляется кровоподтека на коже в области сустава. Появление кровоподтек в подключичной области, в области большой грудной мышцы, болезненность в этой области обычно сопутствуют разрыву ключично-клювовидных связок, то есть полному вывиху. Окончательный диагноз устанавливается при анализе рентгенограммы, которая должна выполняться в положении стоя со свободно опущенными вдоль туловища руками. Расширение ключично-клювовидного пространства при разобщении сочлененных поверхностей свидетельствуют о полном вывихе. В сомнительных случаях делают снимок здорового сустава для сравнения. Для верификации повреждений не только капсульно-связочного аппарата, но и окружающих мышц применяют МРТ.

Лечение. Неполные вывихи акромиально-ключичного сустава: как правило, проводится функциональное лечение, то есть рука помещается на косынку, ключично-акромиальное сочленение обезболивается путем местного введения 10-15 мл 1-2% раствора новокаина, продолжительной иммобилизации не требуется. Через 2-3 дня по уменьшении болей назначаются ЛФК с ограниченным отведением плеча до 90° в течение 7-10 дней, физиотерапевтическое лечение с целью ускорения рассасывания гематомы. Общий фон лечения составляет в среднем 3 недели с учетом выполняемой работы по специальности больного. Полные надакромиальные вывихи: желательна госпитализация. Необходима точная репозиция и продолжительная, до 6-8 недель, фиксация для полноценной регенерации всех поврежденных связок. Это достигается как с помощью внешней фиксации, так и в ряде случаев путем оперативного вмешательства. Среди способов консервативного лечения, которые могут быть использованы и в амбулаторных условиях, наилучшие результаты достигаются с помощью гипсовой «повязки-портупеи» по В.П.Сальникову. Необходимо строгое соблюдение техники наложения повязки, постоянное наблюдение врача, периодический рентгеноконтроль положения ключицы, акромиальный конец которой должен быть по возможности немного ниже уровня акромиона (гиперкоррекция). В течение 2-3 дней обычно отмечаются боли в области давления лямки-«портупеи», которые усиливаются в положении лежа. Постепенно больной привыкает к повязке, и лечение может быть продолжено в амбулаторных условиях. По мере ослабления повязки она укрепляется, потерявшая прочность лямка заменяется на новую, а по истечении 4-5 недель гипсовая лямка может быть заменена на резиновый бинт в 2-3 слоя, который в натяжении фиксируется к гипсовой повязке. По истечении 6-8 недель руку освобождают, помещают на косынку, назначают ЛФК, физиотерапевтическое лечение, массаж.

Оперативное лечение с использованием современных способов прочной фиксации позволяет отказаться от внешней иммобилизации, рано начинать восстановительное лечение и значительно сократить сроки нетрудоспособности. Наилучшие возможности быстрой реабилитации и лучшие исходы отмечаются при шинировании сочленения крючковидной пластиной без вскрытия сустава и пластики связок в первые две недели после травмы (то есть, в случаях оперативного вмешательства в первые две недели после травмы достаточно шинировать ключично-акромиальное сочленение и пластика в этих случаях не показана). Если операция проводится после двух недель с момента травмы шинирование обязательно должно быть дополнено пластикой ключично-акромиального сочленения, а повреждения IV степени и V степени (классификация Rockwood уточненная Сорокиным А.А.) требуют дополнительного восстановления повреждённых мышц. В тех случаях, когда имеются противопоказания для оперативного лечения и невозможно наложение “повязки-портупеи” (преклонный возраст больного, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, ожирение), при полных вывихах проводится функциональное лечение, аналогичное такому при подвывихах. Усилия врача должны быть направлены на возможно более полное восстановление функции конечности. В большинстве случаев, несмотря на деформацию, функция восстанавливается вполне удовлетворительно.

Источник