Патологический компрессионный перелом тела позвонка

Причиной патологического перелома позвонка являются деструктивные костные процессы различной этиологии. Особенность таких травм заключается в том, что кость ломается при обычных бытовых нагрузках или минимальном внешнем воздействии. Это может произойти при наклонах, подъеме небольшого груза, кашле, во время длительной ходьбы, при похлопывании человека по спине.

Точный диагноз выставляется после инструментального обследования. Часто победить недуг можно только с помощью хирургического вмешательства.

Почему происходит патологический перелом

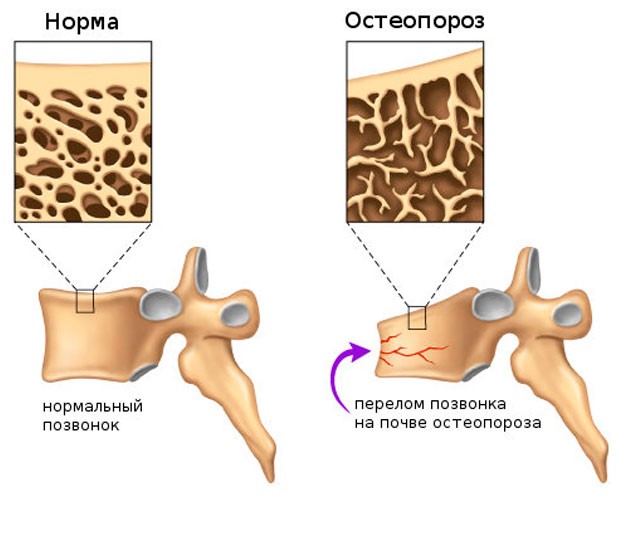

Чаще всего повреждения позвоночника любой локализации обусловлены остеопорозом, для которого типичны ускоренная деминерализация и замедленный остеосинтез. К патологическим переломам тел позвонков могут привести различные болезни, сопровождающиеся резорбцией костей или грубыми нарушениями метаболизма, в том числе в элементах скелета.

Разрушение позвонков происходит по следующим причинам:

- метастазы злокачественных опухолей различной локализации;

- формирование кисты, гемангиомы в толще кости;

- доброкачественные новообразования хрящевой ткани;

- гиперфункция щитовидной железы;

- остеомиелит различной этиологии, в том числе обусловленным туберкулезом, сифилисом;

- гельминтозы (эхинококкоз);

- длительный прием различных лекарств;

- врожденные нарушения костного формирования;

- выраженный авитаминоз, особенно нехватка витамина D;

- болезни крови;

- аномалии строения позвоночника.

Обычно повреждения костей, связанные с остеопорозом, происходят у пожилых людей, на фоне половой гипофункции.

Локализация повреждений

Патологическим переломам подвержены различные позвоночные сегменты, но чаще повреждаются нижнегрудной отдел и поясница, так как они испытывают максимальную нагрузку в процессе жизнедеятельности. Наибольший процент костных разломов относится к компрессионной разновидности. Возникновение компрессионного перелома позвоночника свидетельствует об осложнении остеопороза, достигшего критической стадии. На этом этапе болезни такие травмы встречаются у каждого пятого пациента.

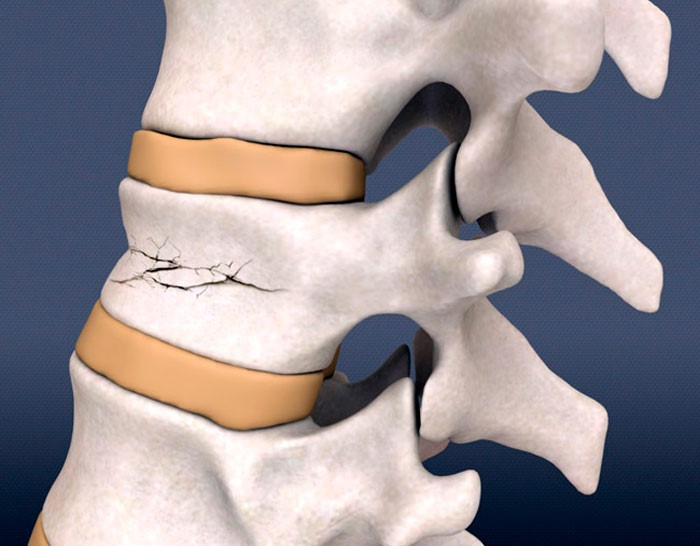

Характерным признаком перелома считается уменьшение высоты тела позвонка, выявляемое на рентгене. Именно этот симптом положен в основу определения степени поражения. При первой степени позвонок уменьшается в высоте на 35%, при второй его высота становится меньше в 2 раза, при запущенных стадиях ее уменьшение превышает 50%.

Более уязвимы передние отделы тела позвонка. Они разрушаются быстрее, чем задние отделы, поэтому постепенно позвонок становится клиновидным.

Признаки патологии

Проявления перелома тела позвонка: боль в области позвоночника, где локализуется повреждение, ограничение объема активных и пассивных движений в пораженном вертебральном отделе.

При осмотре выявляется: отечность кожи, иногда — подкожные кровоизлияния в области травмы.

Особенность: болевой синдром плохо поддаются действию обезболивающих и противовоспалительных средств, хотя часто носит умеренный ноющий характер. Может длиться 1—2 месяца, постепенно уменьшаясь и переходя в постоянное ощущение дискомфорта в спине. Это ведет к невротизации пациента, нарушению сна, раздражительности.

Если перелом затрагивает спинно-мозговой канал и повреждается спинной мозг, он считается осложненным. Смещение костных отломков делает клинику более яркой, так как происходит давление на костный мозг и нервные корешки. Это приводит к выраженным неврологическим расстройствам, характер которых определяется уровнем поражения.

Специфические симптомы, помогающие установить локализацию травмы:

- Шейный отдел — боли в области шеи, иррадиирующие в затылок. При давлении костных отломков на спинной мозг беспокоят головные боли, головокружение, шум в ушах, икота, затрудненное глотание. Возможны остановка дыхания и сердечной деятельности, грубые двигательные расстройства.

- Грудной отдел — болевой синдром в межлопаточной области, при осмотре резкое напряжение мышц, деформация позвоночника, возможно рефлекторное напряжение мышц живота. Осложненная форма приводит к нарушениям дыхательной функции, чувствительности и физиологических отправлений, параличу конечностей, потери сознания.

- Поясничный отдел — вследствие боли пациент стремится не двигаться и лежать на спине. При компрессии нервных структур развиваются нарушения тазовых органов, паралич ног.

- Крестцово-копчиковый отдел — выраженная боль, иррадиирующая в ягодицы, ноги и прямую кишку.

Способы выявления повреждения позвоночника

Особенное внимание врач уделяет обстоятельствам получения травмы. Важно установить причину повышенной ломкости костей.

Осуществляется осмотр пациента. При наличии в анамнезе ранее перенесенных переломов тел позвонков или длительного протекания остеопороза формируется кифоз, нередко с боковым искривлением. Кроме деформации спины, возможно обнаружение гематом и отека в пострадавшей области.

Врач-травматолог выявляет боли при пальпации, усиливающиеся при попытках пациента привстать или повернуться. Объем пассивных движений также резко ограничен из-за выраженной болезненности.

При появлении неврологического дефицита обязательно проводится консультация соответствующего специалиста, который назначит необходимое лечение.

Лабораторные методы:

- общий анализ крови — умеренные воспалительные изменения, в том числе лейкоцитоз, повышение СОЭ, возможны проявления анемии;

- биохимический анализ крови — колебания уровня кальция, увеличение щелочной фосфатазы, изменения белковых фракций;

- анализ мочи — наличие кальция и метаболитов коллагена, входящего в состав костного каркаса.

В срочном порядке проводится рентгенография. С ее помощью уточняется не только локализация травмы и ее выраженность, но и наличие костной резорбции, которая послужила возможной причиной повреждения. Часто диагноз перенесенного перелома выставляют при обнаружении костной мозоли.

Для нейровизуализации и оценки повреждения не только костной ткани, но и спинного мозга проводят магнито-резонансную томографию. Уточнить локализацию перелома и степень разрушения позвонков позволит компьютерная томография.

Оценить состояние костно-мозгового канала и его содержимого можно с помощью миелографии.

Определить степень деминерализации поможет рентгеновская денситометрия. Она в обязательном порядке проводится при подозрении на остеопороз, особенно в пожилом возрасте.

Для выявления костных метастазов применяется сцинтиграфия — введение радиоактивных изотопов.

Стратегия лечения

При подозрении на перелом позвонков, родственники или окружающие должны немедленно вызвать Скорую Помощь для срочной доставки человека в отделение травматологии и ортопедии. Очень важна правильная транспортировка на жестких носилках с максимальной осторожностью и надежной фиксацией пострадавшего отдела позвоночника. Желательно предварительно ввести обезболивающий препарат.

Терапия является комплексной, включает лекарственное воздействие, физиотерапию, при необходимости активную помощь ортопедов и нейрохирургов.

Как правило, применяются строгая иммобилизация — постельный режим с использованием ортопедической кровати, корсетов, в том числе воротника Шанца при переломах шейного отдела позвоночника. При разрушении нескольких позвонков или наличии осложнений проводят скелетное вытяжение.

Главная задача специалиста при выявлении патологического перелома — установить основное заболевание, которое спровоцировало такую опасную травму. Ведь терапия должна быть направлена именно на этиологию повышенной хрупкости костей.

Если травма произошла вследствие остеопороза, врачи стационара срочно назначат лечение, одновременно направленное на заживление повреждения и остановку дальнейшего костного разрушения. Экстренная терапия особенно нужна при появлении неврологических расстройств, чтобы помочь человеку избежать серьезных угроз для здоровья и жизни.

Медикаментозное воздействие

Консервативное лечение может быть самостоятельным методом или применяться как дополнительная мера при подготовке к операции и в реабилитационном периоде после нее. При выборе метода терапии учитывают степень разрушения позвонка, возраст пациента, наличие сопутствующих болезней, распространенность процесса.

Необходимым компонентом лечения является применение лекарственных средств. Для снятия болей и уменьшения сопутствующего воспаления используют препараты следующих групп:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- анестетики;

- глюкокортикостероидные гормоны коротким курсом;

- инфузионная терапия (Гемодез, Реополиглюкин) — для нормализации реологии крови и кровоснабжения пораженного вертебрального отдела;

- сосудистые препараты — для улучшения микроциркуляции в костной ткани;

- антиоксиданты — для обрыва процесса окислительного стресса.

Пациента следует предупредить о необходимости активного и продолжительного лечения.

Оперативное вмешательство

Хирургические способы воздействия играют ведущую роль. Обычно это вынужденная мера, особенно при поражении костей онкологической этиологии.

При разрушении более половины тела позвонка его удаляют. Также операция показана при безрезультатности консервативных мер, при воздействии костных фрагментов на межпозвонковое отверстие и нервный корешок, что приводит к неврологической симптоматике.

Затем проводится вертебропластика для восстановления прочности позвонка и его фиксации: используют специальный цемент или костный аутотрансплантат. Происходит стабилизация пострадавшего отдела, сам позвонок становится выше и крепче, реабилитация пациента ускоряется. Метод считается безопасным и эффективным.

Применяется реконструктивное вмешательство — вживление металлических имплантов или укрепление костей с помощью пластин, штифтов.

Как проходит реабилитация

В восстановительном периоде применяются следующие оздоровительные методики:

- Физиопроцедуры — электрофорез с растворами противовоспалительных, сосудистых средств, кальцийсодержащих препаратов. Также используют импульсную электротерапию. В стадии заживления переломов эффективны магнитотерапия и теплолечение с использованием целебных грязей.

- Лечебная физкультура — в минимально допустимом объеме проводится даже на этапе иммобилизации. Это хорошая профилактика образования пролежней, стимул к восстановлению тонуса мышц и функций суставов.

- Осторожный массаж с целью расслабления мышц и улучшения кровоснабжения пострадавших тканей.

После выписки из стационара пациент получает длительные курсы кальцийсодержащих препаратов, хондропротекторов, витамино-минеральных комплексов. Необходимо регулярно выполнять назначенный курс лечебной физкультуры с постепенным увеличением нагрузок по согласованию с наблюдающим доктором.

Специалисты научат делать самомассаж, он также является хорошим подспорьем в процессе реабилитации в домашних условиях. Часто требуется помощь психотерапевта и назначение антидепрессантов.

Пациент должен понимать, что после перенесенного компрессионного перелома позвонка нужно поменять образ жизни и питание. Рацион следует обогатить минералами, легко усвояемыми белками, витаминами. Важно отказаться от вредных привычек.

Негативные последствия

Патологические переломы тел позвонков могут навсегда приковать человека к постели и сделать его глубоким инвалидом. При этом развиваются пролежни, хроническая сердечная недостаточность, застойные пневмонии.

Другими осложнениями являются следующие проблемы:

- Нестабильность пострадавшего отдела позвоночника, что ведет к стойкому ограничению его подвижности и функциональности.

- Неврологические расстройства. Их характер зависит от локализации перелома и обусловлен повреждениями костными обломками спинного мозга и нервных корешков, отходящих от него. Часто наблюдаются двигательные и чувствительные нарушения, сбои в работе вегетативной системы, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией.

- Снижение роста, изменение осанки и походки.

- Нарушение физиологического состояния соседних позвонков и их постепенная деформация.

Меры предотвращения патологических переломов

Необходимо проходить ежегодную диспансеризацию, включающую лабораторные и инструментальные методы обследования. Особенно это касается пожилых людей, наиболее подверженных остеопорозу. Осмотр врачей разных профилей поможет диагностировать различные отклонения в состоянии здоровья и начать своевременное лечение.

Чтобы избежать переломов, обусловленных остеопорозом, нужно отрегулировать питание, вести активный и здоровый образ жизни, принимать витамины, обогащенные кальцием и другими минералами.

Ответы на вопросы

Возможен ли благоприятный исход патологического перелома позвонка?

Благоприятный прогноз обеспечивается своевременным обращением, грамотной транспортировкой в стационар, комбинированной терапией и тщательным выполнением врачебных рекомендаций после выписки.

Как отличить переломы тел позвонков при онкологии от повреждений, обусловленных остеопорозом?

Метастазы чаще имеют множественный характер, поражая позвонки различных отделов. Остеопороз вызывает переломы наиболее нагружаемых сегментов позвоночника.

Кто лечит?

Первую помощь оказывает врач, приехавший на вызов. При невыраженном болевом синдроме пациент может перенести перелом на ногах, считая боль проявлением остеохондроза или утомления. Но затянувшееся недомогание заставит его обратиться к участковому терапевту, который назначит все необходимые обследования и консультации узких специалистов, в том числе невролога, онколога и ревматолога, эндокринолога.

Какие отделы позвоночника чаще подвергаются оперативному вмешательству?

Это зависит от степени разрушения элементов позвоночника, но по медицинской статистике чаще оперируются пациенты с переломами в поясничном отделе.

Заключение

Возникновение патологического перелома позвонка имеет разную этиологию. Нередко причиной является запущенная стадия остеопороза, или прогрессирующей деминерализации костей. Перелом ухудшает состояние пациента, иногда приводя к инвалидности. Чтобы не допустить таких серьезных осложнений, важно своевременно лечить основное заболевание.

Источник

Патологические переломы происходят на фоне различных заболеваний

В данной статье говорится о том, как и почему возникают патологические компрессионные переломы позвоночного столба, какие заболевания способствуют их развитию. Описываются симптомы и методы лечения.

Позвоночник состоит из отдельных позвонков (vertebra), соединенных между собой связками, хрящами и суставами. Каждый позвонок состоит из тела и дуги, в пространстве между ними находится спинной мозг (medulla spinalis).

Позвонок имеет цилиндрическую форму, высота его переднего и заднего отделов примерно одинакова. Патологический компрессионный перелом позвоночника приводит к тому, что передние отделы позвонков сдавливаются и они принимают клиновидную форму.

Причины патологических переломов

Такие травмы возникают на фоне каких-либо заболеваний, сопровождающиеся повышенной хрупкостью костной ткани:

- остеопороз — основная причина хрупкости костей;

- тиреотоксикоз;

- онкологические заболевания;

- туберкулез позвоночника;

- длительное воздействие некоторых лекарственных препаратов.

Особенностью таких переломов является то, что они возникают под действием минимальной нагрузки — резкий наклон вперед, падение на ягодицы, прыжок, легкий удар по голове.

Характер и виды компрессионных переломов

Их разделяют на неосложненные и осложненные, когда происходит поражение medulla spinalis и к клинической картине добавляются неврологические симптоматические проявления травмы.

Выделяют три степени сдавления одного или нескольких позвонков, при котором уменьшается их высота:

| Степень сдавления (уменьшения высоты позвонков) | Фото |

| 1 степень — не более чем на треть. |

Уменьшение высоты vertebra не более 30% |

| 2 степень — наполовину. |

На 50% |

| 3 степень — более чем на 50%. |

Значительное уменьшение высоты позвонка |

Также такие травмы разделяются в зависимости от их локализации:

- перелом шейного отдела позвоночника;

- перелом грудного отдела;

- перелом поясничного отдела;

- перелом крестца и копчика.

Проявления симптомов будут зависеть от степени, вида и характера травмы.

Клиническая картина

Симптомы патологических переломов практически не отличаются от обычных. Основным признаком компрессионного перелома является сдавление vertebra, отчего уменьшается их высота.

Таблица №2. Симптомы переломов:

| Локализация | Неосложненные переломы | Осложненные переломы |

| Шейный отдел | Как правило, чаще всего возникают переломы 5 и 6 позвонка. Пациент жалуется на резкую боль. Движения шей ограничены. В области перелома появляется отек и гематомы. При повреждении второго позвонка характерны боли в области шеи и затылка. Пациент ощущает шум в ушах и головокружение. Нередко затруднено глотание. | Неврологические проявления зависят от тяжести поражения medulla spinalis — нарушения дыхания и глотания, асфиксия, потеря сознания, паралич верхних конечностей, парезы, зрительные и слуховые галлюцинации. |

| Грудной отдел | Боль в области перелома и в груди, отеки и гематомы. Характерен синдром «вожжей» — длинные мышцы спины напряжены и просматриваются в виде валика.Ограничение движения. Возможна деформация позвоночника и напряжение брюшной стенки из-за гематомы в забрюшинном пространстве. | При осложненном переломе грудного отдела нарушается дыхание — от одышки до полной остановки дыхания. Возможны частичный или полный паралич, локальные нарушения чувствительности, нарушения функций тазовых органов, потеря сознания. |

| Поясничный отдел | Боль в пояснице и ягодицах, которая слабеет, если пострадавший ложится на спину. Поэтому больной принимает вынужденное положение. Возможно нарушение актов дефекации и мочеиспускания. | При повреждении medulla spinalis возможны , серьезные нарушения функций таза, онемение и слабость нижних конечностей, потеря контроля, потеря контроля за работой прямой кишки и мочевого пузыря, паралич ног. |

| Копчик и крестец | Крестец и копчик тесно связаны между собой, поэтому симтоматические проявления идентичны. Основным симптомом является острая боль отдающая в ноги, ягодицы, поясницу и усиливающаяся при ходьбе, дефекации, перемене позы. | Неврологической симптоматики нет. |

Иногда эти травмы остаются незамеченными, и люди узнают о них, придя на прем к врачу с другими проблемами.

Первая помощь пострадавшему

Перелом позвоночника — серьезная травма, и от грамотности действий будет зависеть здоровье и жизнь пострадавшего. Сначала необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Пострадавшего укладывают на ровную, жесткую поверхность и проверяют его состояние. При травме шейного отдела нужна максимальная осторожность. В этом случае сначала фиксируют шею с помощью мешочка с песком и только потом перекладывают и транспортируют.

При переломах грудного и поясничного отдела под область перелома подкладывают валик из одежды. При переломах копчика, пострадавшего кладут на живот, подложив под грудь подушку.

Если больной в сознании и у него не нарушена функция глотания, можно дать обезболивающий препарат. Ни в коем случае нельзя разрешать пострадавшему садиться или вставать.

Диагностика

Диагноз ставит врач-травматолог с учетом жалоб пострадавшего, данных осмотра, инструментальных и лабораторных методов обследования:

- Опрос. Врач обязательно спрашивает о заболевании пациента, приведшего к хрупкости костей. Опрашивает, когда и при каких обстоятельствах получена травма.

- Осмотр пациента. При внешнем осмотре выявляется деформация позвоночника, отеки и гематомы в области перелома, боль при пальпации.

- Рентген. Рентгенография в двух проекциях укажет на локализацию перелома, его характер и степень тяжести. Выявит сопутствующее заболевание.

- КТ, МРТ, миелография. Эти диагностические процедуры более детально изучают структуру позвонка, оценивают поражение мягких тканей и состояние medulla spinalis на уровне перелома.

- Лабараторные исследования. Для того, чтобы выявить наличие того или иного заболевания, вызвавшего снижение прочности кости, проводится общий и биохимический анализ крови, делается пункция для забора спинномозговой жидкости.

Женщинам после 50 лет выполняется денситометрия для выявления остеопороза. Иногда назначают неврологический осмотр.

Патология грудного отдела

Лечение

Так как из-за заболеваний, являющихся причиной травмы, способность костной ткани восстанавливать свою структуру снижена, основная терапия будет направлена на коррекцию этого заболевания. Лечение переломов может быть консервативным и хирургическим.

Консервативная терапия

Консервативное лечение предполагает постельный режим, фиксацию позвоночника и прием медикаментозных препаратов. Пациенту необходима жесткая кровать с регулируемым наклоном. При переломе шейного отдела, шея фиксируется с помощью ортопедического воротника Шанца.

При переломах других отделов позвоночника для фиксации используют бандажи и корсеты. Если травма достаточно серьезная, применяют скелетное вытяжение с нагрузкой.

Скелетное вытяжение позвоночника

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство показано при тяжелых травмах и в случае, если консервативное лечение не дало положительных результатов. Хирург проводит удаление фрагментов, которые давят на нервы и спинной мозг. Для фиксации поврежденного позвонка используют металлические конструкции, которые закрепляются в его теле.

В настоящее время все чаще проводятся малоинвазивные операции, когда хирург не делает больших разрезов и не обнажает позвоночник — вертебропластика и кифопластика. Суть этих операций заключается в ведении в полость поврежденного позвоночника костного цемента, который заполняет трещины и пустоты и восстанавливает высоту vertebra. Подробнее об этих операциях расскажет специалист в видео в этой статье.

Медикаментозная терапия

Назначается лекарственная терапия основного заболевания. Для лечения собственно переломов используют обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства.

Позже назначают препараты кальция, хондропротекторы, витамины и БАДы. Лекарства принимаются длительное время и после выписки из стационара. Цена на них может быть достаточно высокой, но без их применения выздоровление не наступит еще очень долго.

Восстановление после перелома

Эта травма предполагает длительное лечение и постельный режим.

Чтобы мышцы и суставы не потеряли свои функции, врачи назначают комплекс реабилитационных мер, куда входят:

- физиопроцедуры;

- ЛФК;

- массаж.

Таблица №3. Реабилитационные мероприятия:

| Вид реабилитации | Описание |

| Физиопроцедуры | Назначаются с первых дней после получения травмы. Они способствуют уменьшению боли и отеков, улучшают микроциркуляцию и питание тканей, ускоряют заживление. Обычно назначают электрофорез, импульсные токи, магнитотерапию, вибротерапию. |

| Лечебная физкультура | ЛФК выполняет несколько основных задач — профилактика пролежней, стимуляция процессов регенерации, восстановление тонуса мышц и подвижности суставов, профилактика нарушений кровообращения. Сначала инструктор дает минимальные нагрузки, затем он их постепенно увеличивает. Занятия должны быть регулярными и требуют немало терпения от пациента |

| Массаж | Массаж также назначается в первые дни лечения. Он назначается для облегчения болевых симптомов, снятия мышечных спазмов, улучшения микроциркуляции. Сначала процедура занимает не более пяти минут, в последствии сеанс массажа длится 20-30 минут. После выписки из стационара пациент может пройти курс обучения массажу, ему выдается подробная инструкция и он сможет выполнять его самостоятельно. |

Диета также имеет немаловажное значение для ускорения процесса выздоровления. В рацион питания пациента должны входить продукты богатые кальцием, кремнием, магнием, витаминами. В ежедневное меню должны входить молоко и молочные продукты, сыр, мясо, рыба и морепродукты, свежие овощи и фрукты, зелень, грибы, орехи, бобовые, гречневая и овсяная крупы.

При успешном лечении основного заболевания, выполнении всех рекомендаций врача, патологический компрессионный перелом позвоночника хорошо срастается и восстанавливается трудоспособность. Но при серьезных повреждениях спинного мозга возможна инвалидизация.

Источник