Открытый перелом разгибателя

Не страдайте ерундой при отрыве сухожилий пальцев!

Иногда в интернете можно наткнуться на чудодейственные методы лечения отрывов сухожилий пальцев “консервативными” методами.

Подача идёт такая, что это просто, быстро, бесплатно и т.п.

Хочу внести свои пояснения по этому поводу, чтобы не возникало ложных иллюзий.

Все операции по пластике сухожилий как одноэтапной так и двухэтапной проводились и проводятся бесплатно.

При свежем отрыве делают операцию «по экстренке» в этот день или с утра на следующий.

При «застарелом» повреждении (прошло много времени, сухожилие приросло чёрт те знает где или оторванный конец не прирос вовсе, что реже) ставят на очередь (чаще на двухэтапную пластику).

Платно делаются только вот такие «застарелые» по хозрасчёту, для тех, кто не хочет ждать очереди.

Правильно сопоставленное и хорошо ушитое сухожилие — залог восстановления функции.

Сопоставление без операции с последующим заживлением сродни сопоставлению отломков перелома «на глазок» с последующей фиксацией лангетой. Срастётся? Да. А вот уж хорошо ли — на то воля божья и мастерство доктора.

Пишу это как травматолог (сейчас в этом направлении не практикую), работавший более года на отделении микрохирургии кисти.

А так как там самые частые операции — это иссечение контрактуры Дюпюитрена (рубцово изменённого ладонного апоневроза) да пластика сухожилий ( на каждую бригаду по 1-4 операций в день), то слава Богу «наушивался» я этих сухожилий довольно много — под сотню операций точно.

Кроме того, отрабатывал специальные упражнения по ушиванию сухожилий, нервов и сосудов на мышах (иногда и под микроскопом).

Так что скажу с точки зрения практика — кистевого микрохирурга, что единственный гарантированный способ хорошего залечивания полностью оторванного сухожилия — это сухожильная пластика…

Кстати сказать, чаще всего застарелые повреждения сухожилий приходится оперировать именно у «самолеченцев».

Так стоит ли рисковать и лечить отрыв сухожилия самому несколько недель, чтобы потом попасть на двух этапную тендопластику, которая с периодом восстановительного лечения продлится 3 месяца?

А операция быстрая, банальная и без общего наркоза (под проводниковой анестезией) абсолютно безболезненная.

Кроме того, кистевые микрохирурги очень весёлые ребята. Во время операций любят общаться с пациентами ????

Так что время (менее часа) пролетит незаметно.

Самолечение может быть обосновано при неполном отрыве сухожилия или при подозрение на таковой.

Проверить это весьма несложно функциональной пробой (желательно сразу после повреждения). Если палец сгибается- разгибается произвольно (при активном его сгибании- разгибании) в любой фаланге (при фиксации близлежащих суставов), то полного отрыва нет.

Вот тут и поможет профилактическая иммобилизация.

И запомните. Операция будет стоить Вам не больше бутылки коньяка и пакета фруктов. И то только при условии, что Вы сами захотите отблагодарить врача.

P.S.

Ну а если кто уж очень сильно захочет «самолечиться» на свой страх и риск, то основной подход сводится к следующему

На палец накладывается шину, которая позволяет максимально сблизить концы поврежденного сухожилия (удерживает сустав у ногтевой фаланги в максимально разогнутом положении).

Фиксирующую шину нужно носить, не снимая весь определенный для каждого уровня повреждения срок. Иначе сухожилие не срастется, и не будет эффективно работать.

В зависимости от срока прошедшего с момента травмы удлиняется время фиксации пальца.

P.P.S.

Конечно же лучше всего пальцы укреплять, профилактируя тем самым травмы пальцев.

О том ка это сделать, очень подробно здесь >>>>

Видео курс «Стальные руки»

https://steelhands.budoshin.ru/

© Михаил Шилов (malleus maximus)

Мастер Спорта России, 5 DAN Karate WFF

Тренер по ММА

Врач: ортопед-травматолог,

хирург, мануальный терапевт

Источник

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

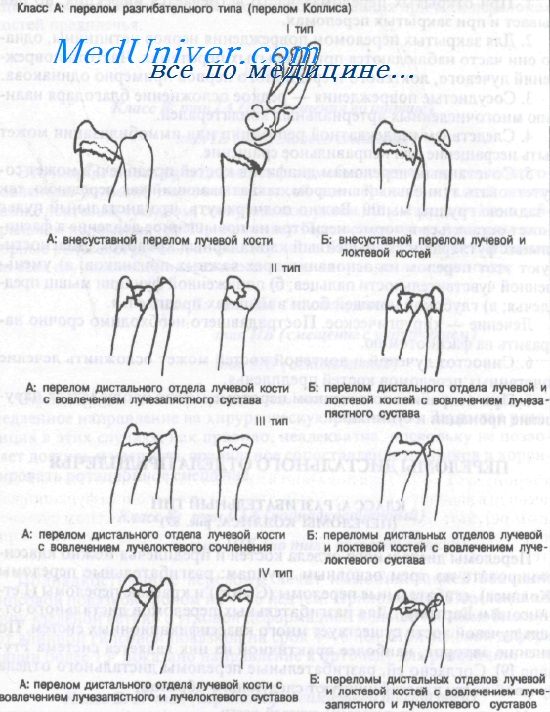

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

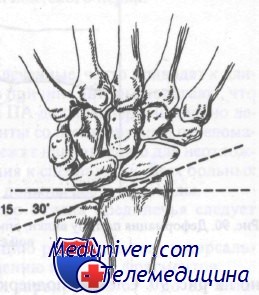

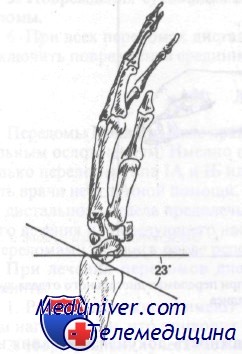

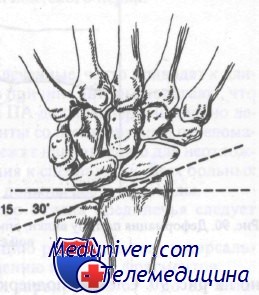

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15—30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

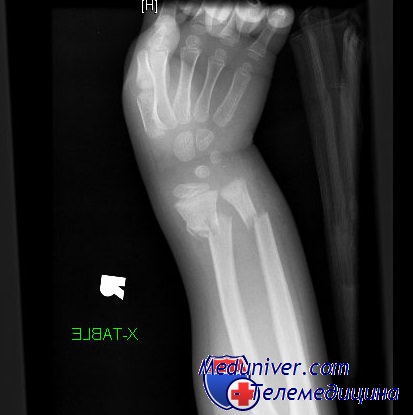

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15—30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15—30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии — регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5—10 мл лидокаина (ксилокаин).

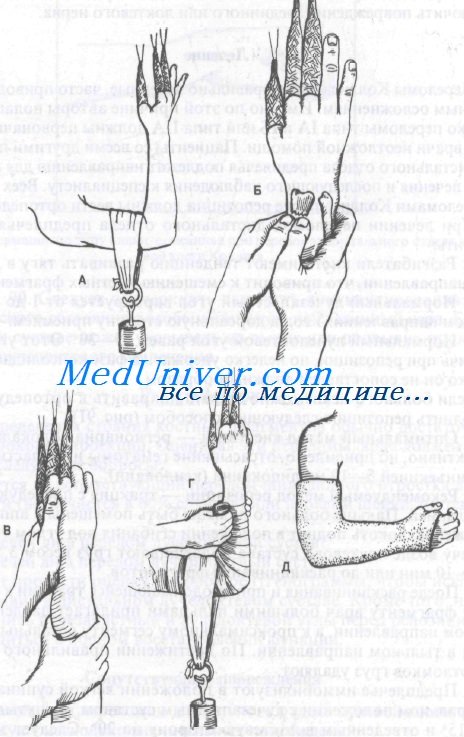

2. Рекомендуемый метод репозиции — тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5—4,5 кг на 5—10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4—6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6—12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений — ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48—72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

– Также рекомендуем “Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

Повреждения сухожилий разгибателей пальцев. Диагностика, лечениеВ отличие от травмы сухожилий сгибателя к повреждениям сухожилий разгибателя часто относятся без должного внимания, что связано с распространенным представлением о сравнительно благополучных исходах при травмах данной локализации, с малой частотой возникновения поздних осложнений. Тем не менее, сухожилия разгибателя представляют конечную структуру сложного аппарата, который обеспечивает передачу усилий внешних и внутренних мышц необходимой человеку сбалансированной функции пальца («внешними» называют мышцы, которые на кисти представлены только своими сухожилиями). Повреждения на любом уровне этого отлаженного механизма, будь то кость, кожный покров, сухожильно-мышечные образования, сосуды или нервы, могут привести к тугоподвижности и дезорганизации функций пальцев. Для удобства оценки повреждений, а в определенной степени и для выбора метода лечения, сухожилие разгибателя в области кисти и дистального отдела предплечья делят на восемь зон. Повреждения зоны I (молоткообразный палец) сопровождаются нарушением механизма разгибания на уровне дистального межфалангового сустава, в результате чего развивается типичная молоткообразная деформация пальца. Это закрытое повреждение является следствием внезапного сгибания концевой фаланги, находящейся в положении максимального разгибания. В итоге происходит разрыв конца сухожилия или отрыв сухожилия от кости вместе с различными по величине костными фрагментами. Активное разгибание дистальной фаланги становится невозможным. Похожая деформация может явиться следствием резаных ран или других открытых повреждений кожных покровов, сочетающихся с травмой сухожилия. В ранние сроки лечение закрытых повреждений сухожилия на уровне дистального межфалангового сустава должно заключаться в шинировании на срок до шести недель в положении разгибания концевой фаланги. Другие суставы пальца или кисти должны оставаться незаблокированными, в том числе необходимо поддерживать активные движения в проксимальных межфаланговых суставах. Если по окончании 6-недельного срока разгибание затруднено, можно в течение следующих шести недель продолжить иммобилизацию только в ночное время суток, с последующим строгим контролем. При любом рецидиве следует возобновить шинирование в непрерывном режиме еще на три недели. При длительном использовании гипсовой иммобилизации необходимо обращать внимание на состояние кожных покровов во избежание их мацерации и некроза. Для более надежного оказания помощи при подвывихе в дистальных межфаланговых суставах иногда применяют один из способов оперативной фиксации спицами. Открытые повреждения по типу молоткообразного пальца могут стать серьезной лечебной проблемой. При поперечных резаных ранах сухожилие и кожу лучше сшивать отдельными швами с использованием нерассасывающихся нитей. Если концы сблизить не удается, прибегают к кожной пластике и первичному пластическому замещению дефекта сухожилия, или проводят реконструктивную операцию в более позднем периоде. Неотложная помощь включает промывание раны/сустава, наложение повязки, применение антибиотиков широкого спектра действия, шинирование в положении разгибания и последующую быструю подготовку к хирургическому вмешательству, которое должно состояться в ближайшие 24 часа. Зона II включает повреждения сухожилия в проекции диафиза средней фаланги. Причина возникновения травмы обычно связана с резаными ранами или открытыми переломами. Повреждение сухожилия менее чем на 50% от его ширины без нарушения функции разгибания можно лечить консервативно, с уходом за раной и 7-10 дневным шинированием в положении разгибания, за которым следует активная разработка движений. При повреждении более 50% или затруднеии разгибания ДМФС следует восстановить непрерывность сухожилия с последующим шинированием или фиксацией разогнутого ДМФС спицами на 6-8 недель согласно протоколу лечения «молоткообразного пальца». При открытых переломах с ранением разгибателя, проводят лечение перелома и реконструкцию сухожилия с дальнейшим осуществлением комплекса мероприятий, направленных на восстановление двигательной активности.

Отрыв центральной ножки сухожильного растяжения в области ее прикрепления к средней фаланге относят к повреждениям зоны III с изначальным нарушением механизма разгибания в ПМФС. В отсутствии лечения подобные травмы заканчиваются подвывихом боковых порций разгибателя в ладонном направлении с развитием через 1-2 недели классической деформации по типу бутоньерки, при которой средняя фаланга согнута, а концевая находится в положении гиперэкстензии. Обследование пациента выявляет ограничение или отсутствие активного разгибания в ПМФС. При закрытой свежей травме болевые ощущения и отечность в области ПМФС могут затруднять диагностику отрыва центральной ножки. В таких случаях наиболее рациональная тактика включает шинирование разогнутого ПМФС, наблюдение за больным и повторное обследование через семь дней. Пястно-фаланговый и ДМФС не подлежат иммобилизации совместно с ПМФС. Если через неделю диагноз закрытого отрыва центральной ножки подтверждается клиническими проявлениями, гипсовую иммобилизацию продолжают в течение 4-6 недель с еженедельным осмотром. По окончании периода иммобилизации следует плановая реабилитация полного объема движений. При открытых повреждениях зоны III проводят лечение раны, включая промывание, удаление нежизнеспособных тканей, артротомию по показаниям и пластическое закрытие дефекта при недостатке местных мягких тканей. Сухожилие восстанавливается первичными швами, или ему предоставляется возможность сращения естественным путем в условиях трансартикулярной спицевой фиксации на 4-6 недель. В этой зоне существует вероятность заживления вторичным натяжением, так как благодаря строению раз-гибательного аппарата не происходит ретракции оторвавшейся части во время удержания ПМФС в разгибательном положении. Зона IV располагается над проксимальной фалангой. Повреждение сухожилия разгибателя на этом участке часто является следствием перелома проксимальной фаланги. Сухожильное растяжение здесь достаточно широкое, что объясняет большую частоту неполных разрывов. Но даже при полном разрыве оторвавшееся сухожилие не мигрирует в проксимальном направлении, а удерживается на месте сагиттальными пучками, аналогично повреждениям зоны III. Сухожильное растяжение на уровне зоны IV затрагивает относительно широкое пространство, поэтому в большинстве случаев для полноты обследования и лечения возникает необходимость в расширении резаных ран хирургическим путем. У некоторых пациентов удается сблизить концы сухожилия внутрисухожильными швами. Но так как сухожильный пучок в этой области нередко остается плоским, то такой тип швов может не удержать соединение в надежном состоянии. В таких случаях для выполнения поставленной задачи можно сшить сухожилие простыми отдельными или «близко/далеко-далеко/близко» швами (горизонтальными матрацными швами). Рекомендуются ранние движения в режиме активного сгибания и пассивного разгибания. Открытые травмы зоны V обычно возникают от удара кулаком по зубам противника. В данной главе вопросы лечения подобных ран рассматриваются в разделе «Инфекция». Закрытые повреждения мало характерны для указанной области и, как правило, затрагивают лучевую порцию поперечной связки, что приводит к подвывиху или вывиху сухожилия разгибателя пальцев в межпястный промежуток с локтевой стороны. Следует помнить, что подобная травма может произойти у пожилых людей на фоне инволютив-ных изменений.

Если удается поставить диагноз в ближайшие 2-3 недели после травмы, то травматический или дегенеративный разрыв поперечной связки можно лечить консервативно. Для этого суставы фиксируют гипсовой повязкой, в которой запястье находится в нейтральном положении, пястно-фаланговые ПФС (ПФС) разогнуты, а ПМФС и ДМФС свободны, или в таком же положении пальца накладывается мостовидная шина, специально сконструированная для повреждений поперечной связки. При запоздалой диагностике или неудовлетворительных результатах 6-8 недельного шинирования центрирование сухожилия должно выполняться оперативным способом. Повреждения зоны VI локализуются дистальнее или проксимальнее сухожильных соединений, связывающих сухожилия общего разгибателя пальцев (ОРП). Обнаружить проксимально расположенное повреждение одного сухожилия ОРП не всегда просто, так как разгибание пальца в ПФС не страдает за счет опосредованного действия соседнего сухожилия через сухожильное соединение. Дополнительные методы обследования, такие как УЗИ или МРТ, имеют в такой ситуации низкую диагностическую ценность, и единственной возможностью поставить диагноз остается физи-кальное исследование. Аналогичным образом затруднена диагностика разрывов разгибателей указательного пальца (РУП) и наименьшего пальца (РНП), так как их разгибание может обеспечивать ОРП. Результатом как разрыва ОРП проксимальнее сухожильного соединения, так и изолированного повреждения сухожилия РУП или РНП станет смещение проксимального конца сухожилия. Нередко конец сухожилия РУП или РНП может уйти до уровня удер-живателя разгибателей. В этом отношении обследование в операционной целесообразнее, чем в отделении неотложной помощи. Как правило, повреждение сухожилия на этом уровне можно устранить внутриствольными швами, дополненными сшиванием эпитендиния. Открытые повреждения зоны VI могут сочетаться с обширными дефектами мягких тканей, что нередко требует этапной кожной пластики и первичного или отсроченного восстановления целостности сухожилия путем сшивания или за счет пересадки сухожильного трансплантата. В зоне VII разрывы происходят на уровне удерживателя сухожилий, где сухожилия мышц располагаются в шести синовиальных влагалищах. Для повреждений этой области также характерно смещение концов разгибателя, что делает плановое хирургическое вмешательство неизбежным. Оперативное лечение должно отличаться особой тщательностью во избежание сращения сухожилия с вышерасположенным удерживателем, при удлинении которого часто возникает необходимость закрытия раны Z-пластикой. Несостоятельность удерживателя приводит к патологическому выпячиванию сухожилий разгибателя в области запястья. Разрывы сухожилий могут сочетаться с травмой чувствительных ветвей лучевого и локтевого нервов, о повреждении которых следует помнить при быстром распознавании и сшивании нервов с использованием микрохирургической техники. Оставленные без внимания сопутствующие ранения нервов приводят не только к утрате чувствительности на участке тыльной поверхности кисти, но и к невропатии с хроническим болевым синдромом. Повреждения зоны VIII касаются области сухожильно-мышечного соединения разгибателя. Травма здесь всегда проникающая, с небольшим входным отверстием или массивным повреждением мягких тканей, и часто является следствием открытых переломов костей предплечья. При первичном обследовании проникающей раны, обычно ножевой или от пореза осколком стекла, можно обнаружить несоответствие между сравнительно небольшой раной на коже и значительным разрушением подлежащих тканей даже при сохраненной нормальной функции разгибания. Что касается сшивания самого сухожильно-мышечного соединения, то сложность заключается в прорезывании мышечной ткани при затягивании узлов. Непрерывность соединения обеспечивается швами в форме большой восьмерки, после чего следует период иммобилизации на срок от четырех до шести недель в положении 20° разгибания кисти и 20° сгибания в ПФС. Хорошее восстановление функций возможно при локализации травмы дистальнее заднего межкостного нерва предплечья. При повреждении самого нерва для полного восстановления функций необходимо провести детальное обследование и реконструкцию, которой должен заниматься опытный нейрохирург, знакомый со сложной анатомией этой области. Но даже тщательно выполненная операция не всегда исключает необходимость тендопластики в отдаленном периоде. Учебное видео анатомия синовиальных влагалищ сухожилий кисти– Также рекомендуем “Повреждения разгибателя большого пальца кисти. Диагностика, лечение” Оглавление темы “Травмы верхней конечности”:

|

Источник