Открытые переломы книга

Открытые переломы длинных трубчатых костей являются тяжелыми повреждениями опорно-двигательного аппарата. В последние годы заметно возрос удельный вес и тяжесть открытых переломов.

Открытыми принято считать переломы, у которых костная рана и рана мягких тканей соединены между собой, то есть представляют единое целое. Различают первично открытые переломы, когда рана мягких тканей и кости возникает под действием одного и того же травмирующего агента. При таких переломах механизм травмы прямой. Вторично открытые переломы возникают при непрямом механизме травмы и нарушение целости покровных тканей наступает сместившимися костными фрагментами – повреждение тканей происходит «изнутри». Первично открытые переломы в сравнении с вторично открытыми характеризуются более выраженным повреждением мягких тканей, значительным загрязнением и, как правило, худшим результатом. Тяжесть открытого перелома определяется обширностью и степенью повреждения мягких тканей, кости и сосудисто-нервных образований.

Классификация. Наибольшее распространение и признание получила классификация Каплана-Марковой. В зависимости от размеров раны различают переломы I, II, III типа. При переломе I типа размер раны мягких тканей до 2, 5 см, при переломе II типа – от 2,5 до 9 см и при переломе III типа-более 9 см. Характер повреждения мягких тканей обозначается буквами; А – раны колотые, резаные и рубленые; Б -раны ушибленные и В – раны размозженные. Открытые повреждения с нарушением жизнеспособности конечности отнесены к IV типу. Придерживаться классификации открытых переломов необходимо, так как она довольно точно определяет тяжесть открытого перелома, особенности хирургической тактики и позволяет проводить сравнительную оценку результатов лечения.

Лечение. Лечение открытого перелома включает в себя мероприятия по превращению открытого перелома в закрытый, что достигается проведением хирургического туалета раны и операцией первичной хирургической обработки.

Хирургический туалет раны проводят при небольших ее размерах (до 2, 5 см) и отсутствии размозжения мягких тканей. Кожу вокруг раны очищают от грязи: применяют мытье щетками с мылом, нашaтырем. Обезжиривание кожи достигают применением бензина, эфира или спирта. Затем кожные покровы обрабатывают спиртом и йодом. Рану обкладывают стерильным бельем. Производят обильное промывание рапы растворами антисептиков, а затем выполняют первичную хирургическую обработку.

Первичная хирургическая обработка (ПХО) ран при открытых переломах является одним из важнейших этапов лечения. Кожу обрабатывают, как и при хирургическом туалете, рану обкладывают стерильным бельем. Осуществляют послойную ревизию раны для выяснения соответствия размеров кожной раны зоне повреждения мягких тканей. В случаях, если повреждение глубжележащих тканей больше по протяженности кожной раны, проводят увеличение размеров кожной раны – рассечение. Если этого не сделать, возникнут затруднения в проведении обработки а глубине раны, а, значит, пострадает качество ПХО, Затем проводят обильное промывание раны растворами антисептиков (фурацилин, риванол, перекись водорода). Наиболее рационально сочетать промывание раны с одновременным «вакуумированием» и последующим активным ее дренажем. Для этой цели применяют электроотсос, которым отсасывают не только промывную жидкость, но и убирают сгустки крови, свободно лежащие посторонние предметы, мелкие костные отломки и поврежденные отторгнутые ткани. Применение электроотсоса позволяет провести механическое очищение раны в глубине, освободить «карманы». Обильное промывание раны, кроме того, позволяет до некоторой степени отдифференцировать поврежденные ткани, которые от длительного контакта с промывной жидкостью изменяют внешний вид. По окончании промывания раны производят смену белья. Затем приступают к иссечению поврежденных тканей с поверхности в глубину раны.

Кожные края раны при открытых переломах иссекают крайне экономно – буквально в несколько миллиметров, а при резаных и рваных ранах их можно не иссекать. В то же время следует обратить внимание на жизнеспособность кожных лоскутов, особенно при их отрывах и отслойках. Жизнеспособным является лоскут с сохраненным кровоснабжением. Определение границы кровоснабжения осуществляют путем нанесения уколов толстой иглой от края лоскута к его основанию. Граница появления кровотечения может служить критерием достаточного кровоснабжения лоскута. Аваскулярная часть лоскута должна быть иссечена, В последующем ее расщепляют на дерматоме и используют для закрытия раны.

Подкожную поврежденную клетчатк у иссекают радикально. При этом не следует забывать, что она является местом прохождения сосудов, питающих кожу. Поврежденная фасция подлежит полному иссечению. Кроме того, необходимо провести ее рассечение по длине за пределы повреждения, то есть осуществить профилактическую фасциотомию. Опасность появления «мышечных грыж» явно преувеличена.

Мышечная ткань . Оставление в ране поврежденных мышц наиболее опасно. Поэтому радикальное иссечение поврежденных мышц во многом определяет успех операции. Критерием жизнеспособности их – розовый цвет, фибриллярные сокращения при дотрагивании, сохранение в них капиллярного кровоснабжения; иссечение мышц проводят до его появления.

Костная ткань. Механическую очистку костной ткани от загрязнения проводят обильным промыванием. Недопустима резекция концов костных фрагментов из-за их загрязнения. Мелкие костные отломки (менее 0, 5 см2), лежащие свободно, можно удалить. Крупные отломки удалять нецелесообразно, так как это приведет к костному дефекту, а значит и нарушению процессов регенерации.

По окончании иссечения поврежденных тканей осуществляют тщательный гемостаз и рану повторно промывают растворами антисептиков с применением «вакуумирования».

Можно ли рану открытого перелома зашивать наглухо? Глухой шов раны желателен, но не всегда возможен. В случаях, когда ПХО проведена не радикально, рану следует оставить открытой, то есть рыхло ее дренировать. Но необходимо костную рану покрыть хорошо кровоснабжаемыми тканями (лучше мышцами), Вопросы мышечной и кожной пластики при ПХО открытых переломов (как, впрочем, и больших глубоких ран) имеют первостепенное значение. Нельзя во время операции ПХО оставлять полости в рапе. Методом сближения краев раны, но 6c: i натяжения, а чаще путем местной мышечной пластики за счет перемещения мышечных массивов и подкожной жировой клетчатки в глубине раны нужно прикрыть кость и, по возможности, заполнить просвет раны мягкими тканями,

Кожную пластику нужно производить во всех случаях, когда 6oi натяжения края раны сблизить невозможно. Для этого используют приемы местной кожной пластики встречными лоскутами, надсекают кожу вдоль краев раны для уменьшения ее напряжения, применяют свободную и несвободную кожную аутопластику, добиваясь полного закрытия операционной раны без натяжения.

Очень важно помнить об обязательном бактериологическом исследовании тканей при открытых переломах до и после ПХО. Нерадикальность хирургической обработки может быть обусловлена тяжелым общим состоянием больного, когда у хирурга ограничено время для оперативного вмешательства, или особенностями повреждения.

Если ПХО проведена радикально – рану ушивают наглухо. Однако ее глухой шов отличается от такового после планетой операции, Он должен быть более редким. Фасцию не следует ушивать. Рану дренируют поэтапно, дренажи должны быть активными.

Выбор метода лечения открытого перелома. При лечении открытых переломов применяют те же методы, что и при лечении закрытых: иммобилизационный, экстензионный и оперативный. Однако применение каждого из них требует учета локализации, тяжести и протяженности повреждения мягких тканей, кости, нервно-сосудистых образований.

Иммобилизационный метод лечения показан при поперечной, поперечно-зубчатой плоскости излома. В процессе ПХО производят репозицию отломков и по окончании операции накладывают гипсовую повязку. Если сопоставление отломков и их удержание неустойчивое или есть опасность вторичного смещения в процессе гипсования, целесообразно прибегать к применению диафиксации спицами Киршнера. Чаще всего иммобилизационный метод применяют на уровне голени и плеча. На сегментах бедра и предплечья он не обеспечивает удержания фрагментов. Гипсовую повязку после операции ПХО можно применить и при отсутствии сопоставления отломков как метод временной иммобилизации (необходимость транспортировки больного, двигательное возбуждение).

Экстензионный метод лечения применяют при переломах с большой плоскостью излома (косые, многооскольчатые). Следует помнить, что величина грузов при открытых переломах должна быть меньшей в 1,5-2 раза, чем при закрытых, так как значительная травма мышечной ткани уменьшает мышечную ретракцию.

Метод постоянного вытяжения может быть применен как этап в лечении открытого перелома (например, при переломах голени) до образования первичной костной спайки с последующим применением гипсовой иммобилизации и как окончательный метод – при переломах бедра, внутрисуставных переломах. Экстензионный метод может быть применен как временное мероприятие при подготовке больного к операции, при наличии определенных местных и общих условий. Главное местное условие – отсутствие раны по задней поверхности сегмента. Общие условия – активное участие больного в процессе лечения и возможность соблюдения им постельного режима.

Экстензионный метод противопоказан при тяжелых размозжениях, когда невозможен глухой шов; при повреждении сосудисто-нервного пучка, когда проводилось его восстановление; при двигательном возбуждении больного, повреждениях позвоночника с нарушением функции спинного мозга.

Оперативный метод лечения открытых переломов предусматривает первичную стабилизацию отломков как этап операции ПХО, или её проводят «отсроченном порядке по заживлении рапы мягких тканей. Оперативная стабилизация перелома может быть абсолютно показанным оперативным вмешательством и операцией, дающей лучшие результаты лечения в сравнении с другими методами. Первичная стабилизация открытого перелома абсолютно показана при повреждении сосудисто-нервного пучка при его восстановлении, реплантации конечности, тяжелых травмах конечностей, когда операция ПХО возможна при условии устойчивого остеосинтеза.

Способов остеосинтеза много. Каждый из них имеет определенные преимущества в зависимости от условий местного и общего характера. Интрамедуллярный остеосинтез предпочтительнее при диафизарных переломах бедра и предплечья при поперечной плоскости излома. Остеосинтез с помощью винтов показан при переломах с косой и винтообразной плоскостью изломов па уровне диафиза и мета-эпифиза. В клинической практике для фиксации отломков широко применяют, особенно при переломах пястных, плюсневых костей и фаланг, при некоторых внутри- и околосуставных переломах, спицы Киршнера, спицы с упорными площадками. Экстракортикальные фиксаторы в виде компрессионных пластин применяют на плече. Аппараты для внеочаговой компрессии и дистракции (Гудушаури, Илизарова, Сиваша, Калнберза, Волкова-Оганесяна и др.) показаны тогда, когда необходим обзор сегмента по всей окружности (циркулярные раны), когда необходимо проводить постепенную коррекцию длины конечности; при открытых переломах с дефектом мягких тканей или кости; при дефекте мягких тканей проводят фиксацию костей со смещением по длине, что позволяет ушить рану; при дефекте кости проводят стабилизацию сегмента аппаратом, а по заживлении раны осуществляют восполнение костного дефекта. Дистракционно-компрессионные аппараты, особенно при открытых переломах костей голени, позволяют обеспечить хорошую фиксацию отломков на весь период лечения осложненной нагноением раны.

Антибактериальная терапия при открытых переломах. Применение антибактериальных препаратов осуществляют с лечебно-профилактическими целями. Существует несколько способов введения антибактериальных препаратов: местное обкалывание раны, внутри-костный путь введения, внутриартериальный, внутривенный и внутримышечный. Местную инфильтрацию антибиотиками тканей вокруг раны применяют как однократный прием в случаях, когда операция ПХО задерживается по сроку при незначительных разрушениях тканей и небольших ранах.

Внутрикостный путь введения показан при обширных загрязненных ранах на уровне диафизов в момент проведения операции ПХО (метод Сызганова-Ткаченко) и ближайшие дни после операции (5- 7 дней).

Внутриартериальное введение антибиотиков покачано при обширных размозжениях тканей в активном раннем развитии воспалительного процесса. Антибиотики вводят путем пункции артерии или ее катетеризации.

Внутривенный или внутримышечный путь введения предпочтителен при генерализации инфекции, так как обеспечивает распространение антибактериального препарата по всему телу. Оправданно также подведение антибиотиков через ирригаторы.

В первые сутки после травмы показаны большие дозы (20- 40 млн. ЕД) пенициллина, ибо загрязнение ран происходит «уличными» штаммами микробов, обычно чувствительными к таким препаратам. В последующем антибактериальные препараты назначают с учетом результатов бактериального контроля. Если операцию ПХО откладывают на значительный срок, необходимо применять препараты, к которым чувствительна флора, высеваемая в отделении, так как обычно наступает вторичное инфицирование раны.

В комплексе профилактических мероприятий против таких грозных осложнений при открытых переломах, как столбняк и анаэробная инфекция, важное место занимают противостолбнячная и противогангренозная сыворотки. Ранняя и радикальная первичная хирургическая обработка в этом комплексе всегда должна занимать ведущее место. Всем непривитым к столбняку пострадавшим при открытых переломах и ранах следует вводить подкожно противостолбнячную сыворотку (3000 ME взрослым и 1500 ME детям) и столбнячный анатоксин (I мл взрослым и 0, 5 мл детям). Повторно вводят анатоксин в дозе 0, 5 мл через 30-40 дней. Пострадавшим, привитым против действия столбняка, вводят только анатоксин (0, 5 мл).

Профилактика анаэробной инфекции складывается из ПХО, раннего введения поливалентной противогангренозной сыворотки и ранней химиотерапии, включая антибиотики. Профилактическая доза сыворотки составляет 30000 ME, которую вводят внутримышечно предварительно разведенной в троекратном количестве физиологического раствора. Перед введением сыворотки определяют чувствительность пострадавшего к инородному белку внутрикожной пробой сыворотки, разведенной 1:1000.

Источник

6.2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

Переломы – повреждения кости с нарушением ее целости. Различают переломы травматические и патологические. Последние обусловлены патологическими процессами в кости (туберкулез, остеомиелит, опухоли), при которых обычная нагрузка приводит к перелому. Травматические переломы делят на закрытые (без повреждения кожи) и открытые, при которых имеется повреждение кожи в зоне перелома (рис. 55). Открытые переломы опаснее закрытых, так как очень велика возможность инфицирования отломков и развития остеомиелита, что значительно затрудняет лечение перелома.

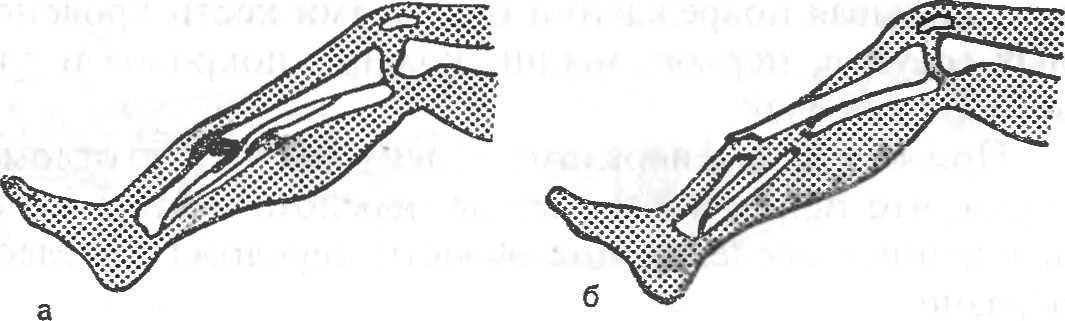

Рис. 55. Виды переломов, а – закрытый; б – открытый.

Перелом может быть полным и неполным. При неполном переломе нарушается какая-нибудь часть поперечника кости, чаще в виде трещины кости.

По линии повреждения переломы бывают поперечными, косыми, спиральными, продольными, оскольчатыми. Последний вид чаще встречается при огнестрельных ранениях. Перелом, возникающий от сжатия или сплющивания, называется компрессионным.

Обычно переломы сопровождаются смещением отломков, что обусловлено направлением механической силы, вызвавшей перелом, и тягой прикрепляющихся к кости мышц вследствие их сокращения после травмы. Смещения костных отломков могут быть различных видов: под углом, по длине, боковыми. Встречаются вколоченные переломы, когда один из отломков внедряется в другой.

Для перелома характерны резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и формы конечности, нарушение ее функции (невозможность пользоваться конечностью), отечность и кровоподтек в зоне перелома, укорочение конечности, патологическая (ненормальная) подвижность кости. При ощупывании места перелома возникает резкая боль; определяются неровность кости, острые края отломков и хруст (крепитация) при легком надавливании. Ощупывание конечности надо проводить осторожно, двумя руками, не причиняя боли и не вызывая повреждений отломками кости кровеносных сосудов, нервов, мышц, кожных покровов и слизистых оболочек.

При открытом переломе в рану выступает отломок кости, что прямо указывает на перелом. В этом случае дальнейшее обследование области перелома нецелесообразно.

Первая помощь во многом определяет заживление переломов, позволяет предупредить развитие ряда осложнений (кровотечение, смещение отломков, шок).

Основными мероприятиями первой помощи при переломах костей являются: 1) создание неподвижности костей в области перелома; 2) проведение мер, направленных на борьбу с шоком; 3) быстрейшая доставка пострадавшего в лечебное учреждение.

Создание неподвижности костей в области перелома – иммобилизация – уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока.

Иммобилизация конечности предупреждает смещение отломков, уменьшает угрозу ранения магистральных сосудов, нервов и мышц острыми краями кости и исключает возможность повреждения кожи отломками (перевод закрытого перелома в открытый). Иммобилизация конечности достигается наложением транспортных стандартных шин или шины из подручного твердого материала.

Шины накладывают на месте происшествия, и только после этого можно транспортировать больного. При наложении шины избегают смещения отломков. Вправление отломков не рекомендуется. Переносить больного нужно осторожно, конечность и туловище следует поднимать одновременно, удерживая их на одном уровне.

Приоткрытом переломе перед иммобилизацией кожу вокруг раны обрабатывают спиртовым раствором йода или другим антисептическим средством и накладывают антисептическую повязку. При отсутствии

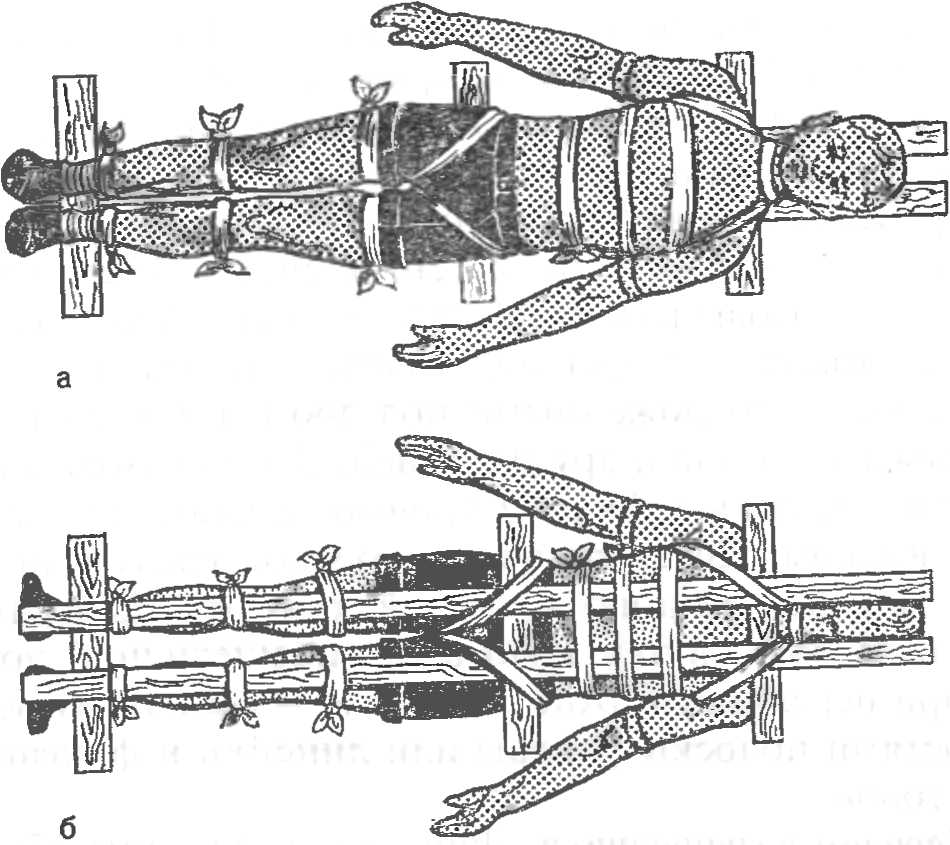

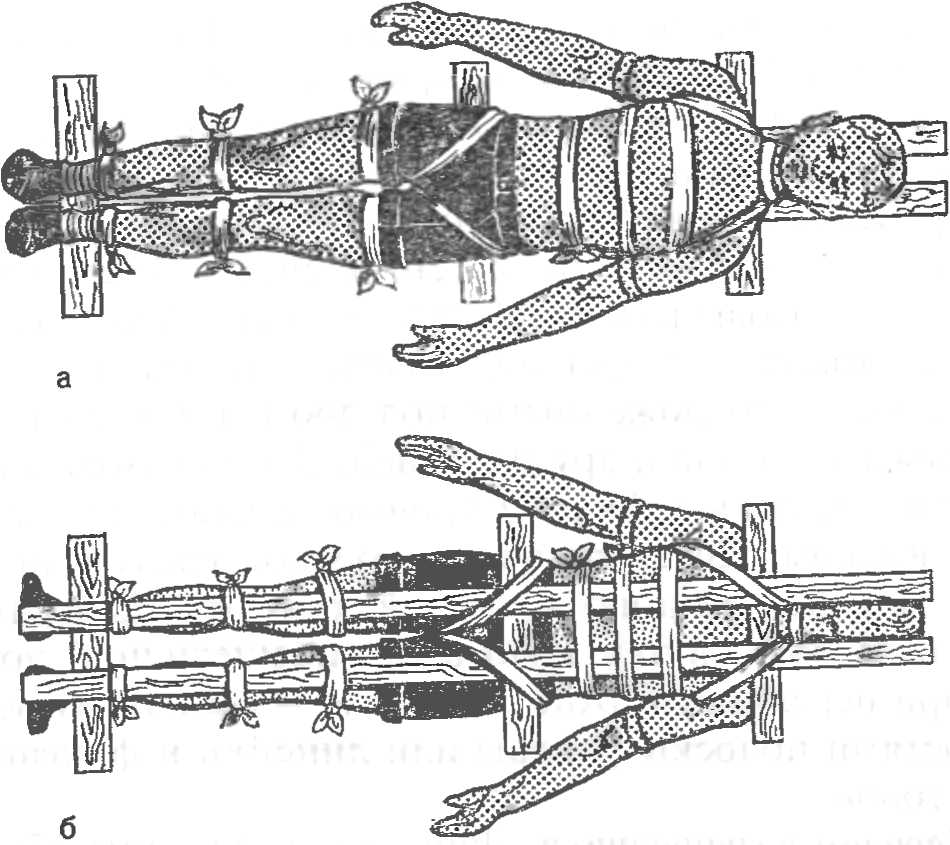

Рис. 56. Иммобилизация конечностей при переломах с помощью подручных средств. а – при переломе бедренной кости с помощью двух палок; б – при переломе бедренной кости и кости голени – фиксацией к здоровой ноге; в – при переломе костей голени.

стерильного материала рану закрывают любой хлопчатобумажной тканью. Не следует удалять или вправлять в рану торчащие костные отломки: это может вызвать кровотечение и инфицирование кости и мягких тканей. При кровотечении из раны применяют способы временной остановки кровотечения: давящую повязку, наложение жгута, закрутки.

Иммобилизацию нижней конечности удобнее всего осуществлять с помощью транспортной шины Дитерихса, верхней – с помощью лестничной шины Крамера или пневматической шины. Если транспортных шин нет, то иммобилизацию проводят при помощи импровизированных шин из любых подручных материалов (доски, лыжи, ружья, палки, прутья, пучки камыша, солома, картон). Для прочной иммобилизации костей конечности необходимо использовать не менее двух твердых предметов или транспортных шин, которые прикладывают к конечности с двух противоположных сторон. При отсутствии подсобного материала иммобилизацию проводят путем бинтования поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней конечности – к туловищу при помощи бинта или косынки, нижней – к здоровой ноге (рис. 56)..

При проведении транспортной иммобилизации соблюдают следующие правила: 1) шины надежно закрепляют и фиксируют область перелома; 2) шину нельзя накладывать на обнаженную конечность, последнюю предварительно обкладывают ватой или тканью; 3) для неподвижности в зоне перелома фиксируют два сустава выше и ниже места перелома (например, при переломе голени – голеностопный и коленный суставы) в положении, удобном для больного и для транспортировки; 4) при переломах бедра фиксируют все суставы нижней конечности (коленный, голеностопный, тазобедренный).

Профилактика шока обеспечивается фиксацией поврежденного органа в положении, при котором меньше всего возникает болевых ощущений. Охлаждение предрасполагает к развитию шока, поэтому больного необходимо тепло укрыть. Благоприятное действие оказывает прием небольшого количества этилового спирта, водки, вина, горячего кофе и чая. Уменьшить боли можно назначением 0,5-1 г амидопирина, анальгина. При возможности необходимо ввести обезболивающие средства.

Транспортировку больного в лечебное учреждение лучше осуществлять на специальной санитарной машине, при отсутствии ее можно использовать любой вид транспорта. Больных с переломами верхних конечностей можно перевозить в положении сидя. Пострадавших с переломами нижних конечностей следует транспортировать на носилках в положении лежа на спине. Конечность укладывают на мягкое в несколько приподнятом положении. Транспортировка и перекладывание пострадавшего должны быть щадящими, так как малейшее смещение отломков причиняет сильную боль. Сместившиеся костные отломки могут повредить мягкие ткани и привести к новым тяжелым осложнениям.

Повреждения черепа и мозга. При ушибах головы наибольшую опасность представляют повреждения мозга. Выделяют следующие виды повреждений мозга: сотрясение, ушиб (контузия) и сдавление. При сотрясении наблюдаются отек и набухание мозга, при ушибе и сдавлении, кроме того, частичное разрушение мозговой ткани.

Для травмы мозга характерны общемозговые симптомы: головокружение, головная боль, тошнота и рвота, замедление пульса. Выраженность симптомов зависит от степени и обширности поражения мозга. Основные симптомы сотрясения головного мозга – потеря сознания (от нескольких минут до суток и более) и ретроградная амнезия (пострадавший не может вспомнить события, которые предшествовали травме). При ушибе и сдавлении мозга появляются симптомы очагового поражения: нарушения речи, чувствительности, движений конечностей, мимики.

Перелом костей черепа возможен при тяжелых травмах. Повреждения мозга возникают от удара и внедрения отломков костей, от изливающейся крови (сдавление гематомой). Особую опасность представляют открытые переломы костей свода черепа ввиду истечения мозгового вещества и инфицирования мозга.

В первый момент после травмы трудно определить степень повреждения мозга, поэтому все больные с симптомами сотрясения, ушиба и сдавливания должны быть немедленно доставлены в больницу. Первая помощь заключается в создании покоя. Пострадавшему придают горизонтальное положение, дают настойку валерианы (15-20 капель), капли Зеленина, к голове следует приложить пузырь со льдом или холодный компресс. Если пострадавший без сознания, необходимо очистить полость рта от слизи, рвотных масс, придать ему фиксированно-стабилизированное положение и проводить все мероприятия, направленные на улучшение дыхания, сердечной деятельности.

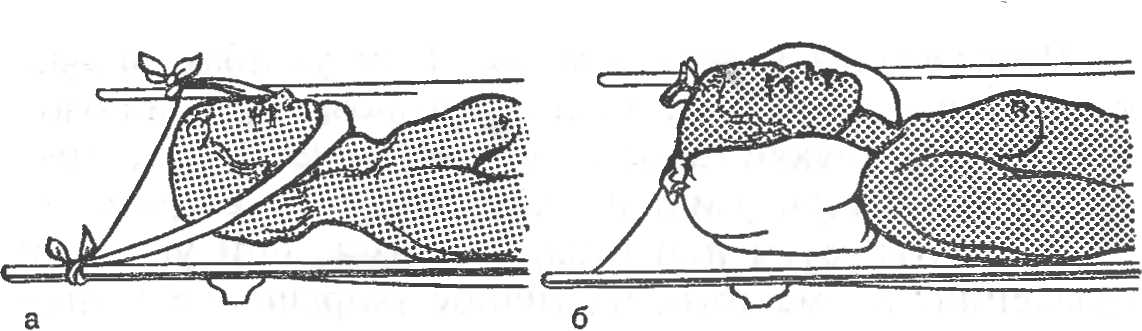

Рис. 57. Иммобилизация головы. а – фиксация пращевидной повязкой к носилкам; б – фиксация при помощи мешочков с песком.

При открытых переломах свода черепа защищают рану от инфицирования асептической повязкой.

Во время транспортировки необходимо наблюдать за больным, так как возможна повторная рвота, а следовательно, аспирация рвотных масс в трахею и асфиксия.

Транспортировку пострадавших с ранениями головы, повреждениями костей черепа и головного мозга осуществляют на носилках в положении лежа на спине.

Голову иммобилизуют при помощи ватно-марлевого круга (баранка), надувного подкладного круга или подсобных средств (одежда, одеяло, сено, мешочки с песком), создавая из них валик вокруг головы. Иммобилизацию головы можно осуществить пращевидной повязкой, проведенной под подбородком и фиксированной к носилкам (рис. 57). При ране в затылочной области или переломе костей в этой зоне перевозят пострадавшего на боку. У подобных больных часто наблюдается рвота, поэтому за ними необходимо постоянное наблюдение, чтобы не допустить асфиксии рвотными массами.

При травме головы пострадавшие часто находятся в бессознательном состоянии. Транспортировка таких больных должна осуществляться на боку в фиксированно-стабилизированном положении. Это обеспечивает хорошую иммобилизацию головы и предупреждает развитие асфиксии от западения языка и аспирации рвотными массами (см. рис. 16).

Перелом костей носа сопровождается носовым кровотечением. Больных с этой травмой следует транспортировать на носилках в полусидячем положении, т.е. с поднятой головой.

Транспортировку раненых с повреждением челюстей осуществляют в положении сидя, с некоторым наклоном головы вперед. Пострадавшего в бессознательном состоянии следует перевозить в положении лежа на животе с подложенными под лоб и грудь валиками из одежды, одеяла и других вещей. Это необходимо для предупреждения асфиксии кровью, слюной или запавшим языком. Перед транспортировкой следует произвести иммобилизацию челюстей: при переломах нижней челюсти – путем наложения пращевидной повязки, при переломах верхней челюсти – введением между челюстями полоски фанеры или линейки и фиксацией ее к голове.

Перелом позвоночника. Данное повреждение обычно возникает при падении с высоты, сдавлении тяжестями, при прямом и сильном ударе в спину (автотравма); перелом шейного отдела позвоночника часто наблюдается при ударе о дно при нырянии. Признаком травмы является сильнейшая боль в спине при малейшем движении.

При переломе позвоночника возможна травма спинного мозга (разрыв, сдавление), что проявляется развитием паралича конечностей (отсутствие в них движений, чувствительности).

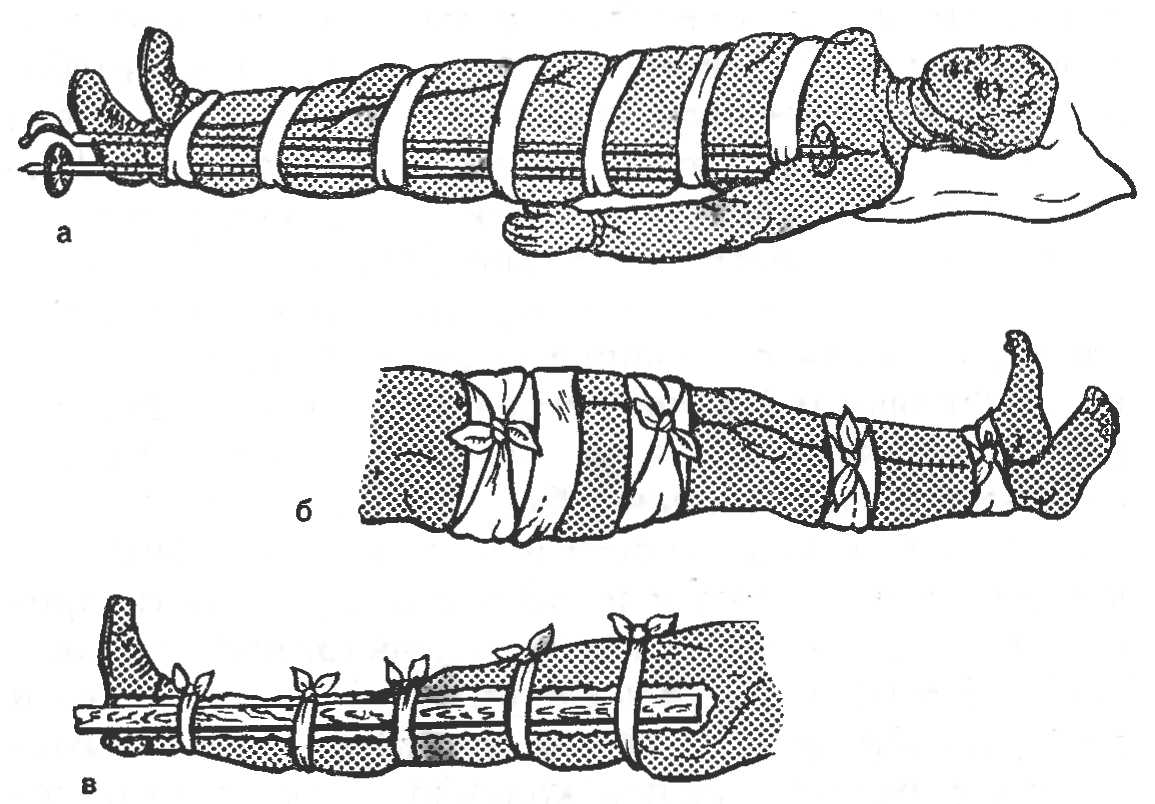

При переломах позвоночника небольшие смещения позвонков могут вызвать разрыв спинного мозга, поэтому категорически запрещается пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника сажать, ставить на ноги. Пострадавшему создают покой, укладывают его на ровную твердую поверхность – деревянный щит, доски. Осуществляют транспортную иммобилизацию (рис. 58). При отсутствии доски пострадавшего транспортируют на носилках в положении лежа на животе с подложенными под плечи и голову подушками. В случае перелома шейного отдела позвоночника транспортируют на спине с иммобилизацией головы, как при

Рис. 58. Иммобилизация при переломе позвоночника, а – вид спереди; б – вид сзади.

повреждениях черепа. Транспортировать пострадавших с травмами позвоночника следует осторожно. Перекладывание, погрузку и транспортировку производят одновременно 3-4 человека, удерживая все время на одном уровне туловище пострадавшего, не допуская малейшего сгибания позвоночника; перекладывать пострадавшего лучше вместе с доской или щитом, на котором он лежит.

Перелом костей таза. Одна из наиболее тяжелых костных травм, часто сопровождается повреждением внутренних органов и тяжелым шоком. Возникает при падениях с высоты, сдавлениях, прямых сильных ударах.

Признак травмы – резчайшая боль в области таза при малейшем движении конечностями и изменении положения пострадавшего. Пострадавший не в состоянии самостоятельно передвигаться.

При переломах костей таза иммобилизация при помощи шин невозможна, поэтому пострадавшему придают положение, при котором уменьшаются боли и менее вероятны повреждения внутренних органов костными отломками. Больного следует уложить на ровную твердую поверхность, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в стороны (положение лягушки), под колени подложить тугой валик из подушки, одеяла, пальто, сена высотой 25-30 см.

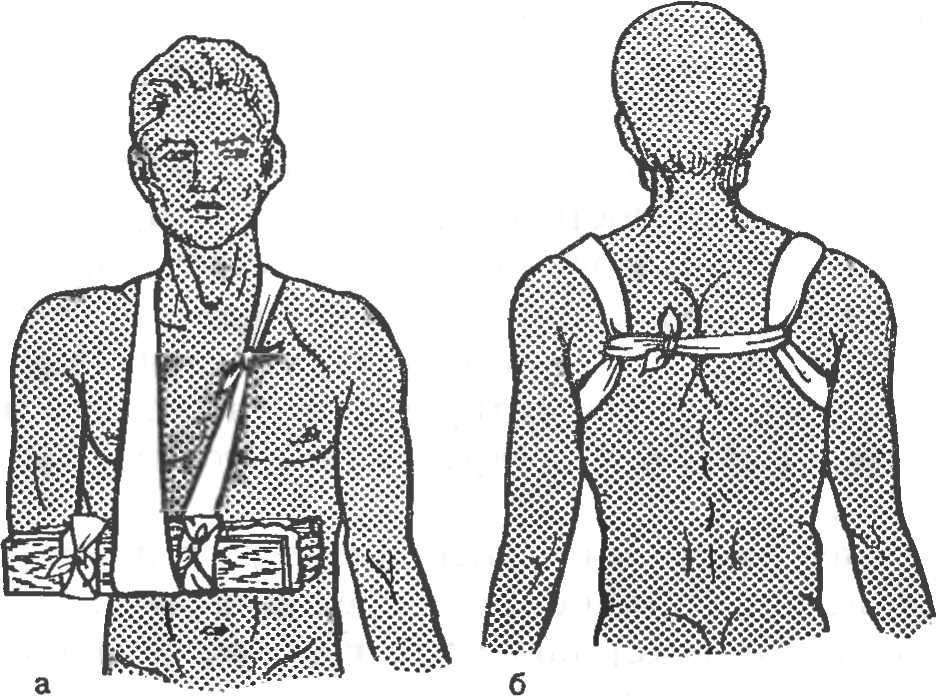

Рис. 59. Иммобилизация при переломе предплечья (а) и ключицы (б).

Проводят возможные противошоковые мероприятия.

Транспортируют пострадавшего на носилках или твердом щите на спине, придав ему описанное выше положение (см. рис. 16, б). Для предупреждения соскальзывания бедер с валика их фиксируют чем-нибудь мягким (полотенце, бинт).

Перелом ребер. Возникает при сильных прямых ударах в грудь, сдавлении, падении с высоты и даже при сильном кашле, чиханье. Для перелома ребер характерны резкие боли в области перелома, усиливающиеся при дыхании, кашле, изменении положения тела. Множественный перелом ребер сопровождается нарастающей дыхательной недостаточностью. Острые края отломков повреждают легкое с развитием пневмоторакса и внутриплеврального кровотечения.

Первая помощь заключается в иммобилизации ребер – наложении тугой циркулярной повязки на грудную клетку.

При отсутствии бинта для этого можно использовать полотенце, простыню, куски ткани. Для уменьшения болей и подавления кашля пострадавшему дают таблетку анальгина, кодеина, амидопирина. Транспортировка в стационар – в положении сидя. При тяжелом состоянии транспортировку осуществляют на носилках с приданием пострадавшему полусидячего положения.

Первая помощь и транспортировка в лечебное учреждение при осложненных переломах ребер (пневмоторакс, гемоторакс) такие же, как при проникающих ранениях грудной клетки.

Перелом ключицы. Характеризуется болью в области травмы, нарушением функции руки на стороне повреждения. Через кожу легко прощупываются острые края отломков.

Первая помощь заключается в проведении иммобилизации области перелома, что достигается путем фиксации руки с помощью косыночной повязки (см. рис. 35), бинтовой повязки Дезо (см. рис. 44) или при помощи ватно-марлевых колец (рис. 59).

Источник