Открытые диафизарные переломы

Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечениеДиафиз бедренной кости имеет протяженность от уровня, находящегося на 5 см дистальнее малого вертела, до точки, расположенной на 6 см проксимальнее бугорка, к которому прикрепляется приводящая мышца. Диафиз бедра представляет собой крепкую кость с прекрасным кровоснабжением и, следовательно, хорошей способностью к заживлению. Диафизарные переломы наиболее характерны для детей и подростков. Разгибательная мускулатура, окружающая диафиз, часто служит причиной смещения фрагментов. Мышцы наружной поверхности, прикрепляющиеся к большому вертелу, могут привести к абдукционной деформации, в то время как мышцы, крепящиеся к малому вертелу (подвздошно-поясничная), приводят к наружной ротационно-сгибательной деформации в случае перелома проксимального отдела диафиза бедра. При переломах в средней трети диафиза наблюдается варусная деформация вследствие тяги внутреннего аддуктора, которому оказывают сопротивление наружная группа мышц бедра и широкая фасция.

Раньше летальность при переломах диафиза бедра достигала 50%, главным образом из-за длительного пребывания больного в постели. Современное лечение с использованием пластин или интрамедуллярных стержней позволяет рано поднимать больных. Сопутствующие повреждения седалищного нерва при этих переломах наблюдаются редко, благодаря защитному футляру окружающей мускулатуры. Переломы диафиза бедра классифицируют по трем типам: Переломы диафиза бедра обычно являются следствием воздействия значительной травмирующей силы, например при прямом ударе или непрямой передаче силы через согнутое колено.

Больной жалуется на сильную боль в поврежденной конечности, и, как правило, наблюдается заметная деформация последней. Конечность может быть укорочена и при ее движении отмечается крепитация. Бедро может быть отечным и напряженным вследствие кровоизлияния и образования гематомы. Повреждения артерии наблюдаются редко, но вероятность этого следует исключить при первичном обследовании. Повреждение сосудов при переломе диафиза бедренной кости следует заподозрить при: Переломы диафиза бедра обычно являются результатом действия значительной силы. Им могут сопутствовать другие переломы на стороне повреждения, вывихи, повреждения связок и мягких тканей тазобедренного и коленного суставов. Переломы могут сопровождаться ушибами и разрывами мышц в острой стадии с появлением гематомы, а впоследствии с развитием оссифицирующего миозита. Из-за значительной повреждающей силы у многих больных имеются множественные повреждения, требующие тщательного систематического первичного обследования. Переломы диафиза бедра сопровождаются массивным кровотечением, при котором в среднем кровопотеря составляет до 1000 мл.

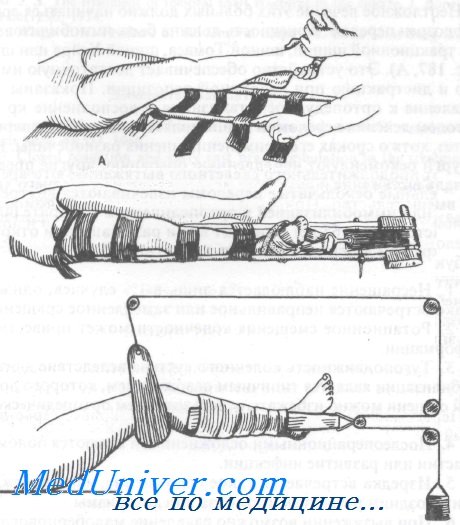

Лечение перелома диафиза бедренной костиНеотложное лечение этих больных должно начинаться сразу же, как заподозрен перелом. Конечность должна быть иммобилизована накожной тракционной шиной, шиной Томаса, шиной Хейра или шиной Sager. Это устройство обеспечивает достаточную иммобилизацию и дистракцию при первичной репозиции. Показаны раннее направление к ортопеду, госпитализация и восполнение кровопотери. Методом лечения переломов I типа является интрамедуллярный остеосинтез, хотя о сроках его применения мнения разноречивы. Некоторые хирурги рекомендуют немедленную операцию, другие предпочитают сначала вытяжение и лишь при безуспешности последнего хирургическое вмешательство. При лечении оскольчатых переломов также нет единой тактики: оно зависит от степени фрагментации и локализации перелома. Переломы проксимального или дистального отдела обычно требуют продолжительного скелетного вытяжения, в то время как незначительные оскольчатые переломы излечиваются внутренней фиксацией или иммобилизацией в ортопедическом аппарате. Больные в возрасте старше 65 лет умирают в три раза чаще при открытом, чем при закрытом лечении переломов этого типа.

Осложнения перелома диафиза бедренной костиПереломам диафиза бедра сопутствует несколько серьезных осложнений. 4. Послеоперационными осложнениями являются поломка гвоздей, пластин или развитие инфекции. – Также рекомендуем “Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение” Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

|

Источник

Успех лечения открытых переломов во многом определяется адекватным и своевременным оперативным вмешательством и зависит от соблюдения ряда обязательных условий, направленных прежде всего на профилактику инфекционных осложнений.

Сроки операции. Оптимальным сроком считают первые 6 —8 ч после травмы. За это время микроорганизмы не успевают проникнуть в глубину раны, и при первичной хирургической обработке могут быть удалены вместе с пораженными тканями.

Тщательное выполнение первичной хирургической обработки. При повреждениях мягких тканей типа 0-1, как правило, обходятся без широкого иссечения краев раны, при повреждениях типа 0-2 можно выполнить полноценную хирургическую обработку раны (и в некоторых случаях ушить рану наглухо с ее поэтажным дренированием ), при повреждениях типа 0-3 ввиду глубины и обширности повреждений (сопровождающихся, как правило, общим тяжелым состоянием пациента) никогда нельзя быть уверенным, что первичная хирургическая обработка выполнена полноценно, с иссечением всех нежизнеспособных тканей, поэтому от ушивания раны наглухо следует отказаться.

При иссечении нежизнеспособных тканей в процессе первичной хирургической обработки кожу стараются иссекать экономно, подкожную клетчатку — максимально широко, мышцы — в пределах жизнеспособных тканей (до появления фибриллярного подергивания и капиллярного кровотечения), костные осколки (за исключением мелких) стараются сохранить.

Бережное отношение к костной ткани. К особенностям первичной хирургической обработки костной раны следует отнести необходимость тщательной обработки (а в отдельных случаях — и экономной резекции) краев костных отломков. Мелкие костные фрагменты должны быть удалены.

Удаление крупных осколков кости при первичной хирургической обработке является ошибкой, влекущей образование костных дефектов, не сращение перелома, деформацию, укорочение конечности.

Особенно недопустимо удалять костные отломки, имеющие связь с надкостницей, а, значит, сохранившие источник кровоснабжения.

Стабильная фиксация перелома. Стабильная фиксация отломков важнее их точной репозиции, так как является существенным условием профилактики инфекционных осложнений.

Так как при открытых переломах раны микробно загрязнены, применение погружного остеосинтеза связано с повышенным риском развития инфекции. Поэтому методом выбора при открытых переломах длительное время считали лишь применение внеочагового остеосинтеза (спицевые или стержневые аппараты). Современные возможности профилактики инфекционых раневых осложнений (озонирование раны, антибиотики широкого спектра действия, эндолимфатическая антибиотикотерапия), а также малоинвазивные методы погружного остеосинтеза позволили расширить выбор вариантов фиксации костных отломков при открытых переломах.

При условии полноценно проведенной первичной хирургической обработки раны в случаях повреждений типа 0-1 и в некоторых случаях 0-2 допустим погружной остеосинтез взамен массивных накостных фиксаторов. При диафизарных переломах Д-1 возможен интрамедумярный остеосинтез с блокированием, а при внутрисуставных переломах типа М-2 — фиксация спонгиозными шурупами. При переломах типа Д-2 и М-1 методом выбора остается внеочаговый остеосинтез с использованием спицевых, стержневых или комбинированных (спице-стержневых) аппаратов.

При повреждениях мягких тканей типа 0-3 аппараты остаются наиболее предпочтительны для костной фикса-ции (как временной — до стихания острых явлений, так и окончательной). При открытых переломах с повреждением сосудов или нервов их реконструкции должен предшествовать стабильный остеосинтез. В этих случаях допустимо использовать и погружные фиксаторы.

При тяжелом состоянии пострадавшего используют щадящие методы остеосинтеза (транскутанная фиксация спицами, диафиксация, наложение облегченных модулей аппаратов). Консервативные варианты фиксации (гипсовая повязка, скелетное вытяжение), как правило, не позволяют достичь полноценной иммобилизации, что неблагоприятно сказывается на течении раневого процесса.

Ликвидация раневого дефекта. При завершении первичной хирургической обработки, вне зависимости от того, будет или нет рана ушита наглухо, необходимо укрыть кость (опасность вторичного инфицирования, развития локального некроза, остеомиелита) и герметизировать сустав при его проникающем ранении. При ушивании раны следует помнить о недопустимости натяжения кожи, которое может возникнуть или усилиться при развитии посттравматического отека. Наибольшую трудность представляет лечение пациентов с повреждениями типа 0-3, сопровождающимися дефектом кожных покровов. Наложение первичных швов на небольшой (до 2 — 3 см) кожный дефект может сопровождаться нанесением послабляющих продольных разрезов (насечек) .

При более обширных повреждениях использование местных тканей для закрытия кожного дефекта (кожные насечки, местные перемещенные лоскуты) не приводит к желаемому результату (велика вероятность развития некроза), так как швы накладывают на травмированные ткани со сниженной жизнеспособностью, а дополнительные разрезы усугубляют нарушения микроциркуляции. В таких случаях или следует временно отказаться от закрытия кожного дефекта, или использовать свободную кожную пластику в ходе первичной хирургической обработки (с интактной поверхности кожи берут кожный аутотрансплантат, тщательно очищают от подкожно-жировой клетчатки, перфорируют и помещают на рану, можно непосредственно на кость). При приживлении свободного кожного лоскута образуется грубый спаянный с костью рубец, но основная цель пластики — профилактика инфекционных осложнений достигается, а в дальнейшем можно выполнить более сложную кожно-пластическую операцию.

Антибактериальное лечение включает механическое (промывное дренирование, использование раневых сорбентов), физическое (обработка озоном, ультразвуком), химическое (орошение растворами антисептиков), биологическое (общая и местная антибиотикотерапия) воздействие. Помимо общепринятых путей введения антибиотиков (внутримышечно, внутривенно), все большее распространение получает эндолимфатический путь. Эффективность метода обусловлена созданием высокой концентрации препарата непосредственно в зоне травмы при введении его в периферический лимфатический сосуд.

Общеукрепляющая, стимулирующая и дезинтоксикационная терапия не имеет каких-либо особенностей при лечении именно открытых переломов, однако роль ее очень велика.

После стабилизации общего состояния и нормализации местных обменных процессов (обычно через 7 —10 сут после травмы) становится возможной коррекция действий, выполненных в остром периоде.

Полноценная репозиция и стабильная фиксация после первичного заживления раны может быть достигнута с использованием уже всего арсенала методов остеосинтеза, включая массивные накостные фиксаторы (не раньше трех недель после травмы) или консервативного лечения (гипсовые повязки, ортезы). Если рана не зажила, методом выбора при выполнении остеосинтеза остаются стержневые или спицевые аппараты, в том числе — шарнирные при внутри- и околосуставных повреждениях.

Рубцовая ткань, сформировавшаяся на уровне перелома, не обеспечивает адекватного кровоснабжения ко-сти, что нарушает консолидацию. Кроме того, грубый ригидный рубец склонен к изъязвлению, повторной травматизации, создавая опасность рецидива воспаления. Ликвидация такого рубца возможна с помощью несвободной кожной пластики.

Дата: 2018-12-21, просмотров: 180.

Источник

Диафизарный перелом femur – сложная и опасная травма.

Такая разновидность травм, как диафизарные переломы бедра (femur) встречаются примерно у каждого 15-го пациента травматологии и у каждого 5-го человека с повреждениями нижних конечностей. Они относятся к категории опасных травм, так как могут стать причиной летального исхода при неоказании своевременной медицинской помощи. Рассмотрим их особенности и классификацию более подробно.

Локализация и виды

Переломами диафиза femur считаются повреждения костной ткани на участке от подвертельной сверху и до надмыщелковой зоны снизу. По сути, это тело бедра, его прямой участок.

Диафизальным переломомом считается повреждение кости от подвертельной зоны сверху и до надмыщелковой снизу.

Переломы диафиза классифицируются на такие виды:

- верхней, средней и нижней трети;

- поперечные, косые, винтообразные;

- открытые и закрытые;

- оскольчатые;

- двойные;

- клинообразные, сегментарные, мультифрагментарные;

- неполные;

- простые и сложные;

- сочетанные травмы;

- со смещение и без.

Чаще всего отломки femur подвергаются смещению, что может спровоцировать сопутствующие повреждения тканей. Определить точное расположение и тип перелома, а также степень его тяжести и стратегию дальнейшего лечения может только врач. В любом случае необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Причины и последствия

Переломы диафиза бедра чаще всего встречаются у пациентов младшей возрастной категории: дети, подростки и молодые люди.

Причинами таких повреждений могут стать:

- прямой или непрямой удар;

- падение;

- сдавление;

- неестественная ротация конечности;

- сгибание кости;

- огнестрельное ранение;

- авария;

- спортивная травма.

Подобные переломы опасны своими последствиями, так как цена многих из них затрагивает жизнь человека. В результате повреждения бедра могут затрагиваться нервные пучки, крупные кровеносные сосуды, мышечные связки.

Наиболее опасными последствиями являются:

- изменение длины и формы конечности, и, как результат, хромота;

- значительная потеря крови;

- травматический шок;

- нарушение чувствительности конечности;

- нарушение двигательной способности;

- жировая эмболия;

- застойная пневмония.

Как видим, при переломах бедра не исключается наступление инвалидности и даже летального исхода.

Симптомы

Для того чтобы определить наличие повреждения бедра при подобной локализации, человеку необязательно владеть профессиональными знаниями и навыками. Диагностировать диафизарный перелом достаточно просто благодаря проявлению специфических признаков.

Основными симптомами травмы являются:

- сильная боль в ноге;

- выраженная отечность в месте перелома;

- кровоподтеки;

- при наличии раны – сильное кровотечение;

- нарушение двигательной способности;

- неспособность двигать конечностью;

- при напряжении мышц возникает сильная боль;

- аномальная подвижность бедра;

- костная крепитация;

- достаточно выраженная деформация ноги, ее укорочение;

- ротация конечности, стопа чаще всего смотрит наружу;

- побледнение кожных покровов;

- нарушение чувствительности на участке, расположенным ниже поврежденной области.

Сильнейшие боли и интенсивная кровопотеря могут привести к потере сознания и развитию у пострадавшего травматического шока, что является непосредственной угрозой для его жизни.

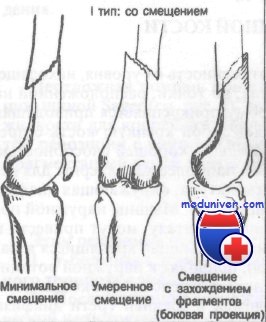

Характер смещения отломков

Отдельно следует отметить, что такие травмы практически всегда сопровождаются выраженным смещением костных фрагментов. Это обусловлено тем, что на этом участке ноги хорошо развиты мышцы, а они, в свою очередь, крепятся к femur.

При образовании перелома мышечные пучки оттягивают костные отломки в определенном направлении. По характеру смещения в определенной степени можно судить о локализации травмы.

Рассмотрим особенности смещения кости, в зависимости от расположения точки разлома:

- Верхняя треть. Верхний отломок подвергается воздействию ягодичных и подвздошно-поясничной мышц, что смещает его наружу и вперед. В свою очередь нижний конец диафиза оттягивается приводящими мышцами бедра и смещается во внутреннем направлении.

- Средняя треть. Ягодичные мышцы оттягивают верхний фрагмент кнаружи и кпереди, но не столь выраженно, как при переломах верхней трети. Нижний отломок тянется назад к середине. Таким образом, происходит смещение костей по длине.

- Нижняя треть. Приводящие мышцы удерживают верхнюю часть кости и провоцируют внутреннее смещение. Нижний фрагмент подвергается воздействию икроножных мышц, что способствует его натяжению и смещению в направлении кзади.

Первая помощь

Так как перелом диафиза бедра является опасной травмой, особое значение приобретает правильность и своевременность оказания первой помощи. Грамотные действия способны спасти жизнь пострадавшему.

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи представлена в таблице ниже:

| Действие и фото | Краткое описание |

| Остановить кровотечение

Чтобы остановить кровотечения выше места травмы накладывается жгут или его аналог из подручных средств. | Выше места ранения накладывается жгут, обязательно указывается точное время его наложения, рана закрывается бинтом или тканью. Можно использовать в качестве жгута ремень, отрезок ткани, шнур и т. д. |

| Дать обезболивающее

Чтобы не было болевого шока, пострадавшему дают (или колят) обезболивающее. | Для предотвращения болевого шока обязательно дайте пострадавшему любой обезболивающий препарат. |

| Приложить лед

Если есть возможность, то к травмированной конечности стоит приложить холод. | Холод поможет снизить болевые ощущения, отечность и частично сократить кровопотери за счет сужения сосудов. |

| Помочь занять удобное положение

Перед или для транспортировки больного необходимо уложить в наиболее удобное положение при травме бедра. | Лучше всего уложить больного на спину, а под колено подложить валик из одежды или подушку. |

| Зафиксировать поврежденную конечность

Травмированную конечность необходимо зафиксировать. | На ногу накладывается шина. Можно использовать любые подручные материалы, обеспечивающие жесткость фиксации для голеностопа, колена и тазобедренного сустава. В крайнем случае, примотайте поврежденную ногу к здоровой, стараясь не спровоцировать смещение кости. |

| Реанимирующие мероприятия

При необходимости проводят реанимационные мероприятия. | Если человек начинает терять сознание, а его жизненные показатели ухудшаются, необходимо произвести реанимирующие мероприятия: освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание, а также непрямой массаж сердца. |

| Вызвать «скорую помощь»

К травмированному человеку как можно скорее необходимо вызвать «скорую». | Врачи скорой помощи обеспечат пострадавшему необходимую транспортную иммобилизацию и доставят его в медучреждение. При необходимости медики вводят более сильное обезболивающее, производят переливание крови и искусственную вентиляцию легких. |

| Оказание психологической поддержки

Пострадавшего надо поддерживать морально. | Больного необходимо поддерживать морально, отвлекать от болевых ощущений и стрессового напряжения, с помощью разговора предотвращать потерю сознания. |

Особенности лечения

Для предотвращения негативных последствий необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в больницу. Диагностика производится травматологом посредством осмотра и прощупывания поврежденной конечности. Для более точного определения типа и степени сложности перелома назначается рентгенологическое обследование, а в некоторых случаях – и томография.

Такие травмы требуют продолжительного комплексного лечения. Консервативная терапия применяется в тех случаях, когда состояние здоровья пациента не позволяет производить хирургические вмешательства либо при несложных повреждениях.

На первых этапах лечения при отсутствии смещения, например, при неполном переломе, накладывается гипсовая повязка. Если имеется смещение, для восстановления правильной формы и длины конечности требуется скелетное вытяжение.

Его суть заключается в фиксации специальными спицами отломка бедра, чаще в области над мыщелком и бугристости большеберцовой кости. Конечность укладывается на шину Белера, а к фиксаторам подводятся утяжелители. В среднем их вес составляет 8 — 12 кг.

По мере сращивания кости можно сокращать силу противодействия для мышц конечности, уменьшая вес груза. Через несколько недель пациента переводят на кожное вытяжение и надевают на ногу ортез или гипсовую повязку.

Также на протяжении курса лечения пациенту назначается прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов, антибиотиков и витаминов. Точный перечень медикаментов назначается лечащим врачом.

Хирургические методы

Так как перелом диафиза часто сопровождается осложнениями и смещениями, может потребоваться проведение операции. Целью хирургического вмешательства является остеосинтез с параллельным восстановлением целостности сосудов и мягких тканей.

Для соединения диафизарных фрагментов могут применяться костные фиксаторы (штифт, пластины, гвозди и винты), а также наружные приспособления. Довольно часто применяется интрамедуллярный ретроградный метод остеосинтеза с внутрикостным введением штифта, который остается навсегда в конечности пациента. Его вбивают в заранее подготовленное отверстие в костномозговом канале, а конец со стороны введения в вертельную ямку фиксируется винтами.

После завершения репозиции и остеосинтеза рану зашивают, соединяя послойно мягкие ткани и сосуды. Дополнительно устанавливается дренаж, минимум на 1 сутки. Дальнейшее лечение производится в стационаре, пока состояние пациента не стабилизируется.

Реабилитация и прогноз

Реабилитационный период длится около полугода. На начальном этапе необходимо принимать антибиотики и НПВС с обезболивающими. Рана ежедневно обрабатывается антисептиками. Находясь в постели. Больной должен выполнять дыхательные упражнения для профилактики пневмонии.

Когда скелетное вытяжение будет завершено, а перелом консолидируется, можно приступать к простым физическим упражнениям и понемногу вставать с постели. Дополнительно рекомендуются физиопроцедуры и массаж.

При успешном лечении и восстановлении нога полностью восстановит свои функции. Больше информации о диафизарных переломах бедра вы можете получить, посмотрев видео в этой статье.

Источник