Открытая репозиция перелома голени

Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

а) Показания для остеосинтеза переломов костей голени:

– Относительные показания: переломы со значительным повреждением мягких тканей, открытые переломы I и III типов, оскольчатые переломы, инфицирование места перелома и инфекция несращенного перелома с тяжелым сопутствующим вовлечением сустава (возможно применение внешнего навесного фиксатора).

– Альтернативные операции: внутренняя фиксация.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационное обследование: оцените двигательную функцию, чувствительность и кровоснабжение конечности.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Ослабление/потребность в коррекции выравнивания

– Инфекция раневого канала от винта (5-10% случаев)

– Изменение способа лечения

г) Обезболивание. Местное, региональное или общее обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, возможно использование электроннооптического усилителя изображения.

е) Оперативный доступ. Передний для наложения одностороннего фиксатора.

ж) Этапы операции:

– Репозиция

– Установка винтов Шанца

– Направление сверления

– Наложение внешнего фиксатора

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Начните сборку с самых удаленных от перелома винтов.

– Предупреждение: избегайте мальротации.

– Фиксируйте винты Шанца в противоположном кортикальном слое.

– В длинных костях должны быть созданы четыре точки надежной кортикальной фиксации с каждой стороны перелома (то есть, по крайней мере, два винта должны быть вкручены в каждый главный фрагмент, и, по крайней мере, три – в бедренную кость).

– Стабильность можно увеличить созданием тяги на винтах Шанца и путем сборки двухъярусной стержневой системы в продольной оси.

– При многоуровневых переломах возможно применение конструкции, перекидывающейся через сустав.

– В области перелома возможно применение техники фиксации кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфекция раневого канала от винта: удалите винт Шанца, выполните кюретаж просверленного отверстия, введите новый винт в другом месте.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза переломов костей голени:

– Медицинский уход: ежедневная проверка выходных отверстий винтов и положения оси, возможен рентгенологический контроль.

– Активизация: сразу же, без перенесения веса на поврежденную конечность.

– Период нетрудоспособности: зависит от общей ситуации.

л) Этапы и техника остеосинтеза переломов костей голени:

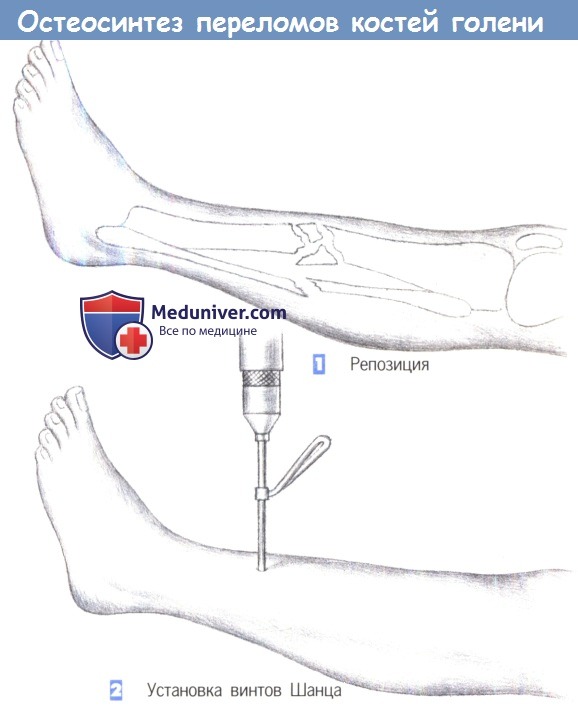

1. Репозиция

2. Установка винтов Шанца

3. Направление сверления

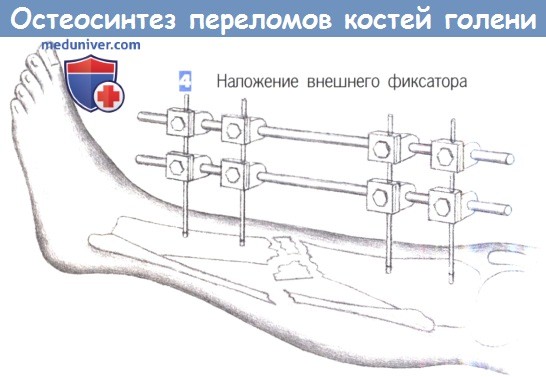

4. Наложение внешнего фиксатора

1. Репозиция. Применение внешней фиксации показано в случаях обширного повреждения мягких тканей, при оскольчатых переломах или переломах с дефектами кости, а также при инфицировании несращенного перелома. Цель операции заключается во введении не менее двух винтов Шанца или стержней Штейнманна в каждый (главный) фрагмент.

Стержни Штейнманна используются для рамочных фиксаторов. В данном случае односторонняя фиксация иммобилизацией достигается введением двух винтов Шанца в каждом фрагменте.

2. Установка винтов Шанца. Винты Шанца вводятся под рентгенологическим контролем. Отверстие для винта предварительно просверливается через маленький разрез кожи, сверлами различных размеров (3,2 мм, 3,6 мм, 4,5 мм). Для достижения лучшей стабильности оказалось эффективным вкручивать винты Шанца под углом около 15° друг к другу.

3. Направление сверления. Сверление начинается на переднем крае большеберцовой кости и примерно на этом же уровне достигается противоположный кортикальный слой (а). После предварительного сверления винт Шанца вкручивается вручную с использованием стандартной техники (б). Проходить сквозь мягкие ткани следует только с одной стороны.

4. Наложение внешнего фиксатора. После вкручивания последнего винта может быть наложен фиксатор. Необходимо соблюдать осторожность для предотвращения смещения большеберцовой кости. При наличии обширного раздробления следует избегать как компрессии, так и дистракции.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

– Также рекомендуем “Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Лечение переломов голени является одной из часто встречаемых задач на жизненном пути травматолога. Переломы голени чаще всего являются высокоэнергетическими, то есть появляются вследствие падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий, скручивания тела вокруг фиксированной голени (например когда нога застряла между камнями или зафиксирована горнолыжным ботинком а тело скручивается в сторону). Низкоэнергетические переломы возможны у бабушек и дедушек с остеопорозом. Чаще всего ломаются сразу обе кости голени. В зависимости от места где сломана кость можно выделить переломы верхней средней и нижней трети голени, кроме того отдельно выделяют переломы суставных концов образующих коленный и голеностопный суставы, переломы лодыжек, так называемые переломы пилона, но об этом мы вам расскажем в других статьях.

Симптомы перелома голени.

Симптомами перелома голени являются выраженная боль, невозможность наступить на ногу, а чаще всего невозможность придать своему телу какое либо положение кроме лежачего. При переломах диафиза голени (верхнейсреднейнижней трети) часто определяется видимая глазу деформация, иногда костные отломки просто торчат под кожей или даже перфорируют её, переводя перелом в разрыд намного более тяжёлых, открытых переломов. Если вы оказываете помощь кому то у кого по вашему мнению может быть сломана голень, надо постараться осторожно зафиксировать её при необходимости транспортировки, так как при передвижении тела перелом может перестать быть закрытым из-за того что отломки повредят кожу и встретятся с окружающей средой. Сразу после перелома а также в течение 2-3 дней будет нарастать отёк и появится гематома, так как кость хорошо кровоснабжается и из перелома в окружающие мягкие ткани выделится значительное количество крови.

Диагностика перелома голени.

В диагностике переломов голени любой локализации наибольшее значение по прежнему остаётся за рентгеном. При внутрисуставных переломах часто может потребоваться компьютерная томография для лучшей визуализации.

Лечение переломов голени.

Лечение переломов голени в большинстве случаев оперативное, так как часто не удаётся добиться адекватного сопоставления костных фрагментов и избежать вторичной деформации в гипсе. Кроме того длительные сроки иммобилизации (12 недель и более) приводят к формированию контрактур в смежных суставах, выраженной мышечной атрофии, что значительно затрудняет последующую реабилитацию.

Хирургическое лечение переломов голени чаще всего протекает по одному из следующих сценариев: закрытая репозиция, остеосинтез штифтом с блокированием, открытая репозиция, остеосинтез пластиной и винтами, а также лечение открытых переломов аппаратами внешней фиксации. Возможно использование нескольких техник одновременно в комбинации или последовательный переход от одной техники к другой.

Клинический пример.

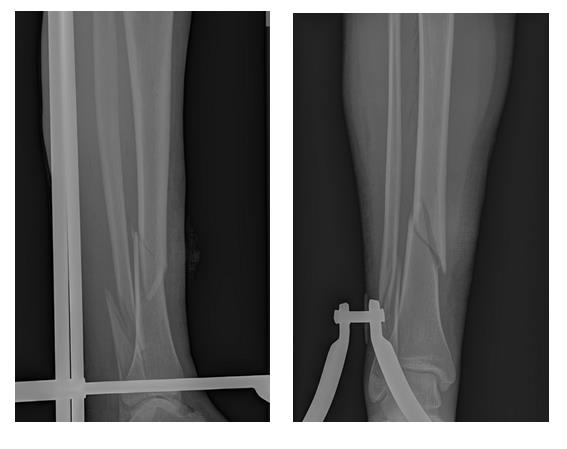

Пациент Г. 56 лет, упал на даче со стремянки, получил закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, госпитализирован в К+31 страховой компанией. В день поступления проведено полное предоперационное обследование пациента, наложено скелетное вытяжение, госпитализированв отделение.

В тот же день выполнен остеосинтез перелома большеберцовой кости штифтом с блокированием, малоберцовой кости пластиной и винтами. Активизирован на вторые сутки. На третьи сутки в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное долечивание.

Через 6 недель после операции разрешена осевая нагрузка на конечность. Перелом сросся через 12 недель после операции в удовлетворительном положении.

Пациент полностью активизирован, ходит без дополнительной опоры не хромая, боли не беспокоят. Внимательный читатель сможет заметить

Второй клинический пример.

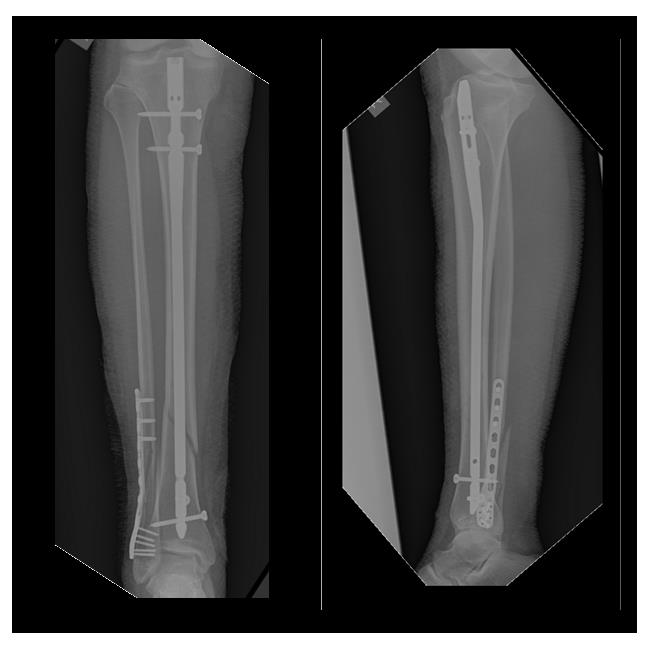

Пациентка Б. 62 лет, страдающая остеопорозом, получила перелом обеих костей правой голени в нижней трети в январе 2017 года. После предоперационного обследования в день обращения выполнен остеосинтез перелома 2 пластинами. Пациентка выписана через 4 дня после обращения.

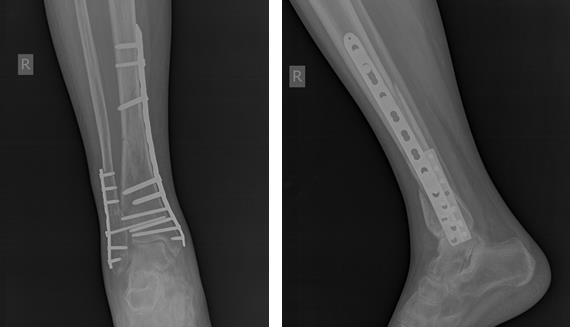

Рентгенконтроль после операции.

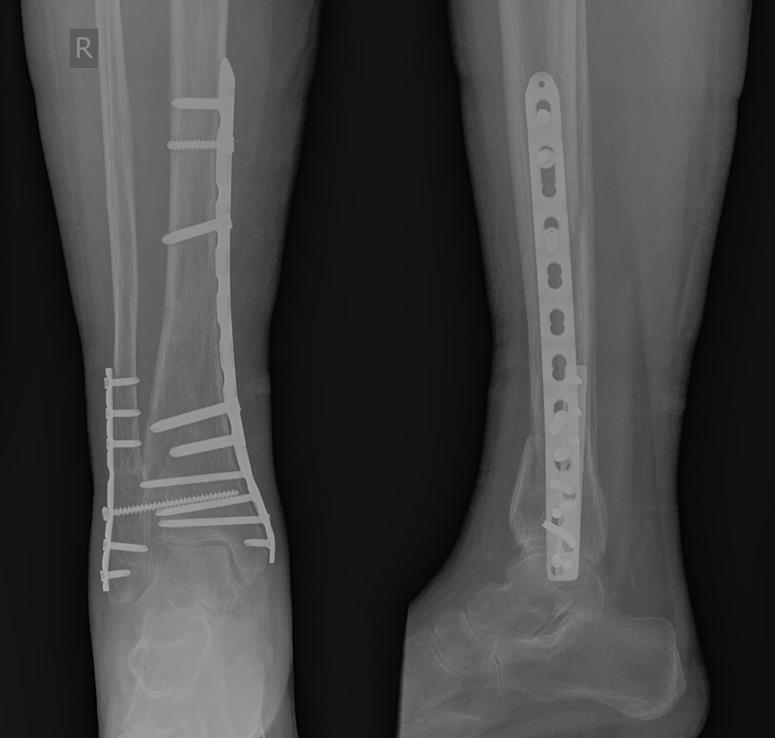

Рентген-контроль через 3 месяца после операции, определяется консолидация переломов.

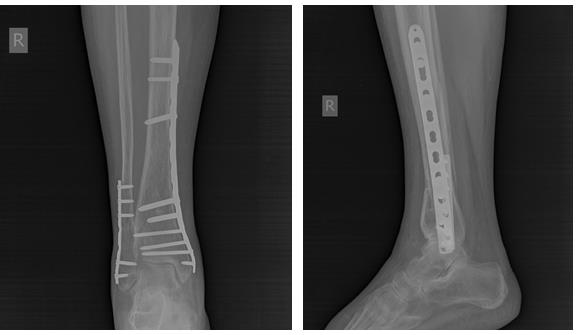

Рентгенконтроль через 6 месяцев после травмы, определяется полная консолидация переломов.

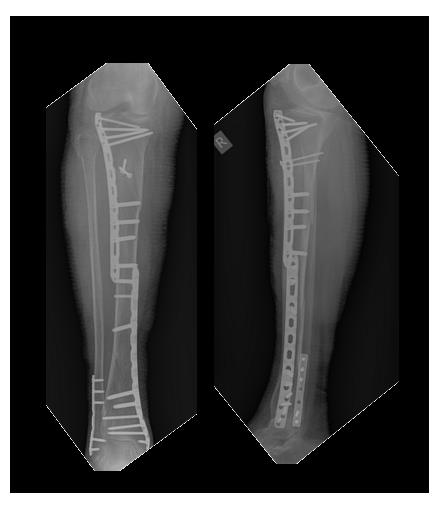

Но на этом злоключения нашей пациентки не закончились. Повторная травма, падение в быту на область правого коленного сустава. Рентгенограммы при обращении. Определяется оскольчатый перелом верхней трети правой голени.

После предоперационного обследования на 2-й день после госпитализации выполнена операция, открытая репозиция, остеосинтез перелома верхней трети большеберцовой кости пластиной и винтами. Пациентка выписана на 5 день после госпитализации в удовлетворительном состоянии.

Переломы консолидировались, пациентка проходит лечение по поводу тяжёлого остеопороза у эндокринолога.

Источник

Ключевский В.В., Соловьёв И.Н., Литвинов И.И., Тимушев А.А.

Открытые переломы костей голени являются серьезной проблемой отечественной травматологии.Нет единого мнения о методиках остеосинтеза этих переломов. Одни авторы предлагают лечение только аппаратами внешней фиксации, другие – последовательный остеосинтез. Мы проанализировали первичный и отсроченный внутренний остеосинтез открытых переломов голени, а также лечение этих повреждений аппаратами внешней фиксации.

Введение. Открытые переломы костей голени составляют 5,2-7,8% от всех переломов костей. Они относятся к наиболее тяжёлому виду повреждений из-за высокого риска инфекционных осложнений, замедленной консолидации и несращения. В отечественной и зарубежной литературе последних десяти лет нет единого мнения по поводу лечения пострадавших с открытыми переломами костей голени. Многие рекомендуют после первичной хирургической обработки лечить перелом аппаратом внешней фиксации. Однако за последние 50 лет широкое использование в травматологических клиниках нашей страны данного метода не решило проблему оказания эффективной помощи пострадавшим с открытыми переломами голени. Остеомиелиты при таких травмах имеют место у 19% больных, ложные суставы у 40%, у 6% лечение заканчивается ампутацией (Иванов П.А., Файн А.М., Такиев А.Т., 2005).

За последние годы современные отечественные и зарубежные конструкции для внутреннего остеосинтеза стали доступны большинству травматологических клиник. В связи с этим стал шире использоваться внутренний остеосинтез при открытых переломах костей голени.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 180 клинических наблюдений больных с открытыми переломами голени, лечившихся в ГБУЗ КБ СМП им. Н.В. Соловьева (клиника травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ярославской государственной медицинской академии) в период с 2007 по 2011 г.

Среди 180 больных мужчин было 112 (62,22%), женщин – 68 (37,77%). Открытые переломы голени наиболее часто встречаются у людей работоспособного возраста – 132 из 180 (73,33%).

Из 180переломов 62 были первично открытые (34,44%), 118 – вторично открытые (65,55%). У 11 они были огнестрельные. По классификации Gustilo-Anderson 44 перелома (24,44%) расценили как I тип, 51 (28,33%) – II тип, 45 (25%) – IIIA тип, 32 (17,77%) – IIIB тип, 8 (4,4%) – IIIC тип.

Следует отметить частоту автодорожной травмы – 120 пострадавших (66,66%). Бытовую травму получили 42 (23,33%) больных (падение с высоты – 31), на производстве – 13 (9,29%), уличную – 5 (2,77%). У 65 больных из 180 (36,11%) имели место множественные и сочетанные повреждения.

Первичная хирургическая обработка открытого перелома голени была выполнена в срок до 6 часов с момента травмы у 132 пациентов (73,33%), от 7 до 24 часов – у 33 (18,33%), более 24 часов – у 15 (8,33%). Причиной отсроченного и позднего выполнения операции было тяжелое состояние больных с множественными и сочетанными травмами.

Оценка результатов производилась по 100-балльной шкале Neer-Grantham-Shelton. Исход оценивался по 4-балльной системе: отличный результат имел место при сумме баллов 85-100; удовлетворительный – 70-84; неудовлетворительный – 55-69; крайне плохой – менее 55.

Первичный внутренний остеосинтез был выполнен 74 больным из 180 (41,11%). Из них у 9 (11,32%) были первично открытые и 65 (88,68%) – вторично открытые. Всем во время первичной хирургической обработки раны осуществлена внутренняя фиксация, у 62 (83,78%) – внутрикостный остеосинтез, у 12 (16,21%) – накостный. У 67 (90,38%) послеоперационные раны зажили без осложнений, у 7 наблюдался поверхностный краевой некроз. Нагноения раны не было ни у одного. Они лечились в стационаре от 13 до 35 дней. Отдаленные результаты изучены у 62в срок от 5 месяцев до 4 лет. Позднее глубокое нагноение и остеомиелит возникли у двух пациентов в сроки от 3 до 5 месяцев, что потребовало удаления внутренних фиксаторов, лечения в аппарате внешней фиксации, повторных санаций, длительной реабилитации. Повторный перелом случился у троих больных. Двоим выполнен реостеосинтез блокируемым стержнем, и одному – блокированной пластиной. У четверых в процессе лечения произошла миграция металлоконструкций. У всех выполнен реостеосинтез. Замедленная консолидация имела место у пятерых – выполнено удаление металлоконструкций и последующий реостеосинтез. Инвалидность 2 группы в течение года после травмы была у семерых – 9,45%; 3 группы – у двоих – 4,7%. Отличный исход зафиксирован у 49 больных (80%), удовлетворительный – у 11 (15,56%), неудовлетворительный – у 2(4,44%), крайне плохой – у 2 (4,44%).

Первичная и окончательная лечебная иммобилизация открытых переломов голени аппаратами внешней фиксации применена у 37 больных. Первично открытых переломов было 22, вторично открытых – 15. По Gustilo-Anderson II тип повреждений имел место быть у 6 больных, IIIA тип – у 13 пациентов, IIIB тип – у 12, IIIC тип – у 6. Первичная лечебная иммобилизация осуществлялась с помощью КДА МКЦ у 22,по Илизарову – у 11, демпферированным скелетным вытяжением – у четверых. В 12 наблюдениях из 37 операция первичной хирургической обработки выполнена неполноценно под местной анестезией хирургами районных больниц, что потребовало в срок от 3 до 30 суток выполнить им повторную хирургическую обработку. У остальных 25 больных в сроки от 3 до 18 суток так же выполняли повторную хирургическую обработку с перемонтажем аппарата внешней фиксации. У семерых возник остеомиелит. Остеосинтез аппаратом внешней фиксации после первичной лечебной иммобилизации демпферированным скелетным вытяжением осуществлен в четырех наблюдениях в сроки от 8 до 30 суток. У 29 больных (73,68%) послеоперационные раны зажили без осложнений, у восьмерых – проводились аутодермопластики дефектов кожного покрова. Стационарное лечение продолжилось от 25 до 281 дней. Отдаленные результаты изучены у 31 из 37 пациентов в сроки от 3 до 6 лет: ампутация голени выполнена у троих, несращение было у одного, ему выполнили реостеосинтез блокированным гвоздем. Инвалидами стали 12 пациентов: 1 группа – у трёх; 2 группа – у 9. В шести наблюдении отдаленный результат расценен как отличный (19,35%), в 9 – удовлетворительный (29,03%), в 7 – неудовлетворительный (22,58%), в 9 – крайне плохой (29,03%).

Отсроченный внутренний остеосинтез был применен у 69 пострадавших (38,33%), у 5 из которых имел место I тип повреждения, у 19 – II тип, у 23 – IIIА тип, у 20 – IIIB тип, 2 – IIIC тип. Первичная хирургическая обработка выполнена в МУЗ КБ СМП им. Соловьева у 47 больных, в других учреждениях – у 22; в первые 6 часов – в 54 наблюдениях (76,12%), с 7 до 12 часов – в 8 (13,43%), с 13 до 24 часов – в 4 (5,97%), сутки спустя – в трех (4,48%). Первичная лечебная иммобилизация была осуществлена посредством скелетного вытяжения в 18 наблюдениях, аппаратов внешней фиксации – в 39, гипсовой лонгеты – в 12. У 51 больного (73,91%) данной группы произведен отсроченный внутрикостный остеосинтез, у 18 (26,08%) – отсроченный накостный остеосинтез. У всех послеоперационные раны зажили без осложнений. Отдаленные результаты изучены у 55 в сроки от 8 месяцев до 6 лет. Несращение было у двоих. Позднее нагноение раны и остеомиелит – у пятерых при переломах IIIВ типа, внутренняя конструкция удалена, лечение продолжено в аппарате внешней фиксации. У одного больного через 3 месяца выполнен остеосинтез блокированным стержнем. Повторный перелом случился у пятерых, во всех случаях выполнен успешный реостеосинтез пластинами. Инвалидность 2 группы имели шесть больных (9,96%), 3 группы – двое (3,99%). 47 больных (88,68%)закончили лечение без инвалидности. В данной группе отличные результаты лечения определены у 78% пациентов, удовлетворительные – у 12%, неудовлетворительные – у 10%.

Причиной глубоких нагноений и остеомиелитов была несвоевременность оказания специализированной помощи пострадавшему, нерадикальность первичной хирургической обработки раны открытого перелома, нестабильная фиксация отломков.

Отличный результат достигнут у 78% больных, которым выполнен отсроченный внутренний остеосинтез, у 80% – первичный и только у 19% среди тех, кто лечился аппаратом внешней фиксации; неудовлетворительный соответственно – у 10%, 2% и 23%; крайне плохой – у 0%, 4% и 29%.

Заключение. Анализ нашего материала показывает, что при открытых переломах костей голени можно получить отличные и хорошие результаты лечения при оказании этим больным корректного хирургического пособия на этапах квалифицированной и специализированной помощи. Сюда входят правильная транспортная иммобилизация переломов, полноценная терапия шока, выполнение ранней и отсроченной хирургической обработки (в зависимости от состояния больного и необходимости осуществления в первую очередь операций по жизненным показаниям), завершаемая у большинства первичным или отсроченным внутренним остеосинтезом.

Для возможного осуществления этого на этапе квалифицированной помощи необходимо, чтобы районные хирурги сообщали травматологу санитарной авиации о каждом больном с открытым переломом. Тогда будет принято правильное решение или транспортировать пострадавшего на этап специализированной помощи, или оказать помощь в районной больнице бригадой специалистов-травматологов. Лучшим средством первичной лечебной иммобилизации открытых переломов костей голени является аппарат внешней фиксации. Остеосинтез открытых переломов голени аппаратом внешней фиксации целесообразно использовать при лечении гнойных осложнений этих переломов.

Выводы:

- На этапах квалифицированной и специализированной помощи при открытых переломах голени должна быть выполнена операция первичной хирургической обработки открытого перелома. Недопустимо подменять ее туалетом.

- Для первичной лечебной иммобилизации открытых переломов голени на этапах квалифицированной и специализированной помощи целесообразно использовать аппараты внешней фиксации.

- При изолированных нетяжелых переломах (1-2 тип по Gustilo-Andersоn) оправдан первичный остеосинтез стержнями прямоугольно-поперечного сечения, блокируемыми стержнями и накостными конструкциями. На современном уровне состояния отечественной травматологии нецелесообразно использовать аппараты внешней фиксации для окончательной лечебной иммобилизации открытых переломов голени, но этот метод внешней фиксации незаменим при лечении тяжелых гнойных осложнений.

- При первично открытых переломах (3 тип по Gustilo-Andersоn) и стабильном состоянии больного показана двухэтапная фиксация перелома – первичная стабилизация отломков стержневым аппаратом внешней фиксации с последующей его заменой после заживления раны накостным или внутрикостным остеосинтезом. При нестабильном тяжелом состоянии больного выполняются операции по жизненным показаниям, терапия шока, туалет раны с фиксацией перелома аппаратом внешней фиксации. В последующем, как можно раньше, производится операция первичной хирургической обработки раны с продолжением первичной лечебной иммобилизации аппаратом внешней фиксации. После заживления раны осуществляется внутренний остеосинтез.

Источник