Остеосинтез перелома интрамедуллярным стержнем

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Кауц О.А. 1 Барабаш А.П. 1 Иванов Д.В. 2 Барабаш Ю.А. 1 Гражданов К.А. 1 Русанов А.Г. 1

1 ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России

2 СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Работа посвящена разработанному нами интрамедуллярному стержню для остеосинтеза внесуставных переломов верхней трети бедренной кости (патент РФ №146659), освещению конструктивных особенностей и эффективности его применения в травматологии и ортопедии. Для обьективного доказательства эффективности разработанного интрамедуллярного стержня была построена трехмерная модель стержня в системе автоматизированного проектирования SolidWorks и произведено изучение жёсткости и стабильности фиксации перелома в зависимости от разных типов нагрузок: осевой (700 Н), поперечной (100 Н) и скручивающей (10 Н) при подвертельном переломе бедренной кости (тип 32-1А). При исследовании стабильности системы «кость-фиксатор» выявлено, что при рассчитанных нагрузках разработанный интрамедуллярный стержень имеет достаточную жесткость и стабильность фиксации переломов проксимальной трети бедренной кости.

моделирование

бедренная кость

перелом

остеосинтез

интрамедуллярный стержень

1. Загородний Н. В., Жармухамбетов Е. А. Хирургическое лечение вертельных переломов бедренной кости // Рос. мед. журнал. – 2006. – № 2. – С. 18-19.

2. Интрамедуллярный стержень нового типа для остеосинтеза диафизарных переломов бедра / Д. В. Иванов, А. П. Барабаш, Ю. А. Барабаш // Российский журнал биомеханики. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 52-64.

3. Исходы интрамедуллярного остеосинтеза околосуставных переломов проксимального отдела бедренной кости / О. А. Кауц, Ю. А. Барабаш, А. П. Барабаш [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 10 (3). – С. 484-487.

4. Котельников Г. П. Новое в хирургическом лечении переломов вертельной области у лиц пожилого и старческого возраста / Г. П. Котельников, А. Е. Безруков, А. Г. Нагота // Вестник травматологии и ортопедии им. H. H. Приорова. – 2000. – № 4. – С. 13-17.

5. Лечение больных пожилого и старческого возраста с вертельными переломами проксимального отдела бедренной кости / А. Г. Русанов, А. П. Барабаш, О. А. Кауц [и др.]. // Медицинский альманах. – 2012. – № 5 (24). – С.157-160.

6. Лечение переломов проксимального отдела бедренной кости на фоне остеопороза / А. Ф. Лазарев, Э. И. Солод, А. О. Рагозин, М. Г. Какабадзе // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 2004. – № 1. – С. 27-31.

7. Современное состояние проблемы лечения больных с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости (обзор литературы) / Р. М. Тихилов, А. Ю. Кочин, А. Н. Мироненко [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2009. – № 4 (54). – С. 113.

8. Сравнительный анализ различных методов лечения больных с переломами вертельной области бедренной кости / В. М. Шаповалов [и др.] // Травматология и ортопедия России. – 2006. – № 2 (40). – С. 326.

9. Чрескостный остеосинтез переломов вертельной области бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста. / А. И. Городниченко, В. Н. Боровков, О. Н. Усков, Г. В. Сорокин // Травматология и ортопедия России. – 2006. – № 2. – С. 83.

10. Proximal fracture of the femur in elderly patients. The influence of surgical care and patient characteristics on post-operative mortality / F. Geiger, K. Schreiner, S. Schneider et al. // Der Orthopede. 2006. №35 (6). Р. 651-657.

Проблема хирургического лечения внесуставных (околосуставных) переломов проксимальной трети бедренной кости продолжает оставаться актуальной для травматологов-ортопедов. Это обусловлено, прежде всего, тем, что по данным разных авторов, частота их в настоящее время составляет от 9 % до 45 % в структуре повреждений опорно-двигательного аппарата и от 20 до 38 % от всех переломов бедра [1,7]. Остеопоретические изменения костей скелета после 60-ти лет достигают 72 %, что обуславливает истончение кортикального слоя костей и приводит к хрупкости кости и переломам даже при незначительной травме [6]. Консервативное лечение утратило свою актуальность в связи с неудовлетворительными результатами в 70-75 % наблюдений [4,5]. Однако, несмотря на использование активной хирургической тактики, неудовлетворительные исходы лечения наблюдаются у 16-40,1 % больных [8]. Улучшение исходов лечения больных, повышение социальной адаптации и качества их жизни являются основной задачей, стоящей перед хирургами.

Каждый вид остеосинтеза (чрескостный, накостный и интрамедуллярный) активно применяется в клинике, и у каждого имеются как преимущества, так и недостатки перед другими. Оптимальной выбор вида остеосинтеза и типа фиксатора определяет не только исходы лечения пациентов, но и качество их жизни [9,10].

В настоящее время наибольшую популярность среди хирургов приобрёл интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. Известны различные конструкции интрамедуллярных устройств для остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости (авторские свидетельства SU на изобретения №662082, №405543, 1595494, патент RU на изобретение №2289351), а также интрамедуллярных устройств, широко используемых в нашей стране, выпускаемых зарубежными производителями (PFN, PFN-A, Gamma Nail, Affixus). Все они имеют схожую конструкцию, включающую протяженный цилиндрообразный корпус и блокирующие элементы фиксации. Среди преимуществ выделяют малоинвазивность метода, возможность осуществления остеосинтеза закрыто, возможность применения при многооскольчатых переломах подвертельной области, при застарелых переломах и псевдоартрозах, высокую прочность фиксации, обеспечивающую раннюю мобильность пациентов [2,3].

Решение проблемы видится нам в совершенствовании конструкций для остеосинтеза, использовании малоинвазивных методик, сокращении времени операции за счёт упрощения и уменьшения её этапов, а при наличии застарелых или несросшихся переломов использование методов стимуляции остеогенеза.

Цель исследования. Улучшение лечения пациентов с околосуставными переломами верхней трети бедренной кости за счёт использования разработанного интрамедуллярного стержня.

Материалы и методы

При разработке нового интрамедуллярного устройства ставились задачи избежать неудобства укладки пациента и трудоёмкости репозиции перелома, упростить подходы к введению стержня, исключить внутрисуставное введение блокирующих элементов, уменьшить число этапов оперативного вмешательства и тем самым сократить время пребывания пациента на операционном столе.

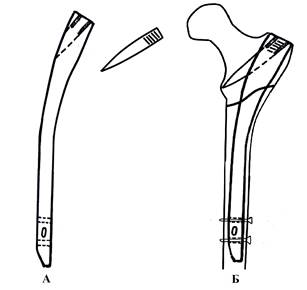

Рис. 1. А – общий вид интрамедуллярного устройства, Б – вид устройства, установленного в бедренную кость

Разработанное интрамедуллярное устройство для остеосинтеза околосуставных переломов верхней трети бедренной кости состоит из протяженного цилиндрообразного корпуса. Проксимальный конец корпуса выполнен изогнутым под углом порядка 20-30° к продольной оси устройства. Корпус выполнен с плавно увеличивающимся до 1,5-2 раз диаметром в сторону проксимального конца на протяжении 1/3 длины устройства. Со стороны проксимального конца расположен сквозной косопоперечный канал, через который вводится стержень-шило для проксимальной блокировки устройства. Сквозной косопоперечный канал расположен под углом 40-45° к продольной оси корпуса и соединен с его центральным каналом. В дистальном конце стержня предусмотрены поперечные каналы для обеспечения дистального блокирования устройства.

Возможность смещения точки введения устройства на область большого вертела за счет изгиба проксимального конца корпуса и выполнения косопоперечного канала под определенными углами к продольной оси устройства упрощает процесс установки стержня-шила и устройства в костномозговой канал бедренной кости. Стержень-шило выполняет роль проксимального блокирующего элемента и одновременно винта-заглушки, что уменьшает число разборных деталей устройства и снижает трудоемкость хирургического вмешательства, а также экономит время его проведения. Конструктивные особенности выполнения блокирующего элемента в виде стержня-шила позволяет осуществить дополнительную компрессию по линии перелома при его упоре на дугу Адамса, являющейся наиболее прочной зоной бедренной кости, за счет перемещения корпуса устройства в краниальном направлении, что способствует уменьшению диастаза между фрагментами перелома, и ускорению сроков формирования костного регенерата.

Для подтверждения жёсткости и стабильности фиксации перелома разработанным интрамедуллярным фиксатором было проведено исследование напряженно-деформированного состояния системы кость-фиксатор при разных типах нагружений.

При моделировании предполагалось, что имплантаты изготовлены из нержавеющей стали с модулем Юнга 1.93∙1011 Па и коэффициентом Пуассона 0.33. Разброс модулей упругости костной ткани достаточно велик. Это объясняется различием в методах исследования, способом подготовки образцов и т.п. Тем не менее большинство исследователей приходят к выводу, что модуль упругости трабекулярной кости на 20-30 % ниже модуля упругости кортикальной кости. Механические параметры трабекулярного и кортикального слоев были взяты из литературы. Считалось, что материалы фиксаторов и костной ткани являлись изотропными идеально-упругими. Такое предположение оправдано и используется другими авторами, когда проводится сравнительный анализ различных имплантатов с точки зрения механики. При расчетах учитывались большие деформации, которые могут возникать как в костной ткани, так и в фиксаторах, то есть постановка задачи включала геометрическую нелинейность.

Численные расчеты проводились в системе Ansys (ANSYS, Inc.) 15.0 с использованием среды Workbench. Решались статические задачи о нагружении систем кость-фиксатор тремя типами нагрузок, прикладываемых к головке кости. Дистальный конец кости жестко закреплялся. При постановке и решении задач о взаимодействии костных отломков и фиксаторов между ними учитывалось контактное взаимодействием без трения. Резьба винтов не моделировалась. Между блокирующими винтами и костными отломками задавался контакт типа «bonded», исключающий их взаимное перемещение и скольжение.

Трехмерная модель стержня с проксимальным блокирующим винтом-шилом была построена на основе чертежей и текстового описания патента РФ №146659 «Интрамедуллярное устройство для остеосинтеза переломов верхней трети бедренной кости» в системе автоматизированного проектирования SolidWorks.

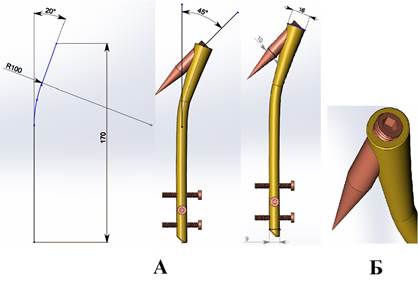

Основные размеры стержня, его внешний вид показаны на рисунке 2.

Рис. 2. А – линейные размеры и углы модели предлагаемого стержня, Б – трехмерное изображение проксимальной части модели стержня

Длина стержня составила 170 мм, диаметр в дистальном отделе 9 мм, диаметр проксимального торца равнялся 16 мм.

Этот стержень применим для остеосинтеза следующих типов переломов по классификации АО: межвертельные переломы (31-А3), высокие подвертельные переломы (32-А1).

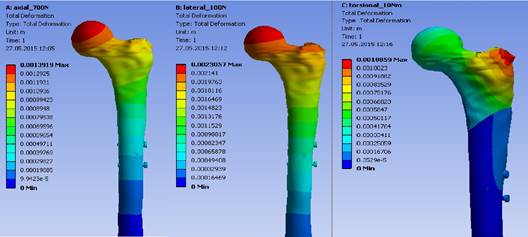

Результаты и их обсуждение. Произведён расчет статических задач теории упругости, описывающих контактное взаимодействие систем кость-фиксатор при трех видах нагрузок: осевая (700 Н), поперечная (100 Н) и скручивающая (10 Н) при подвертельном переломе (тип 32-1А). Приведем результаты для напряженно-деформированного состояния системы кость-стержень разработанного интрамедуллярного фиксатора при трех исследованных нагрузках (рисунок 3).

Рис. 3. Поля перемещений для разработанного интрамедуллярного стержня трех рассмотренных нагрузок (слева-направо: осевая, поперечная сила и скручивающий момент)

При анализе максимального перемещения костных отломков для каждого вида нагрузки можно отметить достаточную стабильность перелома при осевой и поперечной нагрузках (1,4 и 2,3 мм соответственно). В случае скручивающего момента максимальные перемещения головки бедра для нового стержня составляют 1,1 мм.

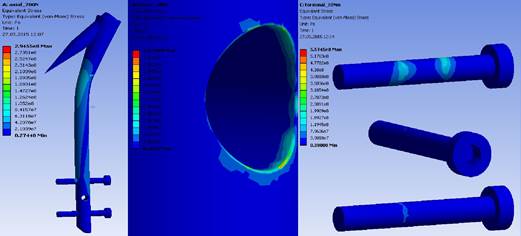

Далее были проанализированы эффективные напряжения, возникающие в анализируемом интрамедуллярном стержне (рисунок 4).

Рис. 4. Эффективные напряжения в интрамедуллярном стержне с проксимальным винтом-шилом (слева-направо: осевая сила, поперечная сила, скручивающий момент)

При анализе эффективных напряжений можно отметить следующие закономерности. Для исследуемого нового интрамедуллярного стержня наибольшие напряжения обнаруживаются на блокирующих винтах, а также в теле стержня. Максимальные эффективные напряжения выявлены при скручивающей нагрузке и составили 557 Мпа. При осевой и поперечной нагрузке максимальные напряжения составили 443 Мпа и 295 Мпа соответственно.

Выводы

1. Компьютерное трёхмерное моделирование с использованием специализированных программных продуктов оказывает значительную помощь в определении стабильности и жёсткости фиксации вновь предлагаемых металлоконструкций для остеосинтеза переломов.

2. При анализе цифровых данных, полученных в результате компьютерного трёхмерного моделирования и исследования стабильности системы «кость-фиксатор», выявлено, что при рассчитанных нагрузках разработанный интрамедуллярный стержень имеет достаточную жесткость и стабильность фиксации переломов проксимальной трети бедренной кости и после прохождения сертификации может быть рекомендован для использования к клинической практике.

Библиографическая ссылка

Кауц О.А., Барабаш А.П., Иванов Д.В., Барабаш Ю.А., Гражданов К.А., Русанов А.Г. ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ВНЕСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=24390 (дата обращения: 24.05.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Остеосинтез – соединение отломков костей. Цель остеосинтеза – обеспечение прочной фиксации сопоставленных отломков до полного их сращения.

Современные высокотехнологичные методы остеосинтеза требуют тщательного предоперационного обследования пациента, проведение 3D томографического обследования при внутрисуставных переломах, четкого планирования хода оперативного вмешательства, техники ЭОП во время проведения операции, наличия наборов инструментов для установки фиксаторов, возможность выбора фиксатора в размерном ряду, соответствующей подготовки оперирующего хирурга и всей операционной бригады.

Различают два основных вида остеосинтеза:

1) Внутренний (погружной) остеосинтез – это метод лечения переломов при помощи различных имплантатов, которые фиксируют костные отломки внутри тела пациента. Имплантанты представляют собой штифты, пластины, винты, спицы, проволоку.

2) Наружный (чрескостный) остеосинтез, когда костные отломки соединяют с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов внешней фиксации (самым распространенным из которых является аппарат Илизарова).

Показания

Абсолютными показаниями к остеосинтезу являются переломы, которые без оперативного скрепления отломков не срастаются, например переломы локтевого отростка и надколенника с расхождением отломков, некоторые типы переломов шейки бедренной кости; внутрисуставные переломы (мыщелков бедренной и большеберцовой костей, дистальных метаэпифизов плечевой, лучевой костей ) переломы, при которых существует опасность перфорации костным отломком кожи, т.е. превращение закрытого перелома в открытый; переломы, сопровождающиеся интерпозицией мягких тканей между отломками или осложненные повреждением магистрального сосуда или нерва.

Относительными показаниями служат невозможность закрытой репозиции отломков, вторичное смещение отломков при консервативном лечении, замедленно срастающиеся и несросшиеся переломы, ложные суставы.

Противопоказаниями к погружному остеосинтезу являются открытые переломы костей конечностей с большой зоной повреждения или загрязнением мягких тканей, местный или общий инфекционный процесс, общее тяжелое состояние, тяжелые сопутствующие заболевания внутренних органов, выраженный остеопороз, декомпенсированная сосудистая недостаточность конечностей.

Остеосинтез при помощи штифтов (стержней)

Такой вид оперативного лечения называется еще внутрикостным или интрамедуллярным. Штифты при этом вводят во внутреннюю полость кости (костномозговую полость) длинных трубчатых костей, а именно их длинной части – диафизов. Он обеспечивает прочную фиксацию отломков.

Преимуществом интрамедуллярного остеосинтеза штифтами считаются его минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения. Используются штифты без блокирования, которые представляют собой округлые стержни. Их вводят в костномозговую полость и заклинивают там. Такая методика возможна при поперечных переломах бедренной, большеберцовой и плечевой костей, которые имеют костномозговую полость достаточно большого диаметра. При необходимости более прочной фиксации отломков применяется рассверливание спинномозговой полости при помощи специальных сверл. Просверленный спинномозговой канал должен быть на 1 мм уже диаметра штифта, для его прочного заклинивания.

Для увеличения прочности фиксации применяются специальные штифты с блокированием, которые снабжены отверстиями на верхнем и нижнем конце. Через эти отверстия вводят винты, которые проходят через кость. Данный вид остеосинтеза называют блокированный интрамедуллярный остеосинтез (БИОС). На сегодняшний день существует множество различных вариантов штифтов для каждой длинной трубчатой кости (проксимальный плечевой штифт, универсальный плечевой штифт для ретроградной и антеградной установки, бедренный штифт для чрезвертельной установки, длинный вертельный штифт, короткий вертельный штифт, большеберцовый штифт).

Так же применяются самоблокирующиеся интрамедуллярные штифты системы Fixion, применение которых позволяет максимально сократить сроки проводимого оперативного вмешательства.

С помощью блокирующих винтов достигают прочной фиксации штифта в участках кости выше и ниже перелома. Зафиксированные отломки не смогут смещаться по длине, или поворачиваться вокруг своей оси. Такие штифты могут использоваться и при переломах вблизи концевого участка трубчатых костей и даже при оскольчатых переломах. Для этих случаев изготавливаются штифты специальной конструкции. Кроме этого штифты с блокированием могут быть уже костномозгового канала кости, что не требует рассверливания костномозгового канала и способствует сохранению внутрикостного кровообращения.

В большинстве случаев блокированный интрамедуллярный остеосинтез (БИОС) настолько стабилен, что пациентам разрешается дозированная нагрузка на поврежденную конечность уже на следующие сутки после операции. Более того, такая нагрузка стимулирует формирование костной мозоли и сращение перелома. БИОС является методом выбора при переломах диафизов длинных трубчатых костей, особенно бедра и большеберцовой кости, так как с одной стороны в наименьшей степени нарушает кровоснабжение кости, а с другой стороны оптимально принимает осевую нагрузку и позволяет сократить сроки использования трости и костылей.

Накостный остеосинтез пластинами

Накостный остеосинтез выполняют с помощью пластинок различной длины, ширины, формы и толщины, в которых сделаны отверстия. Через отверстия пластину соединяют с костью при помощи винтов.

Последним достижением в области накостного остеосинтеза являются пластины с угловой стабильностью , а теперь еще и с полиаксиальной стабильностью ( LCP). Помимо резьбы на винте, с помощью которой он вкручивается в кость и фиксируется в ней, есть резьба в отверстиях пластины и в головке винта, за счет чего шляпка каждого винта прочно фиксируется в пластине. Такой способ фиксации винтов в пластине значительно увеличивает стабильность остеосинтеза.

Созданы пластины с угловой стабильностью для каждого из сегментов всех длинных трубчатых костей, имеющие форму, соответствующую форме и поверхности сегмента. Наличие предизгиба пластин оказывет значительную помощь при репозии перелома.

Чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации

Особое место занимает наружный чрескостный остеосинтез, который выполняется с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов. Этот метод остеосинтеза применяется чаще всего без обнажения зоны перелома и дает возможность произвести репозицию и стабильную фиксацию отломков. Суть метода заключается в проведении через кость спиц или стержней, которые фиксируются над поверхностью кожи в аппарате внешней фиксации. Существуют различные виды аппаратов (монолатеральные, билатеральные, секторные, полуциркулярные, циркулярные и комбинированные).

В настоящее время все чаще отдается предпочтение стержневым аппаратам внешней фиксации, как наименее массивным и обеспечиващим наибольшую жесткость фиксации костных фрагментов.

Аппараты внешней фиксации незаменимы при лечении сложной высокоэргичной травмы (к примеру огнестрельной или минно-взравной), сопровождающейся массивными дефектами костной ткани и мягких тканей, при сохраненном периферичечском кровоснабжении конечности.

В нашей клинике проводится:

- стабильный остеосинтез (интрамедуллярный, накостный, чрескостный) длинных трубчатый костей – плеча, предплечья, бедра, голени;

- стабильный остеосинтез внутрисуставных переломов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный суставы);

- остеосинтез костей кисти и стопы.

Источник