Остеосинтез перелом фото

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома – сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты – пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными – в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70-75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной – когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

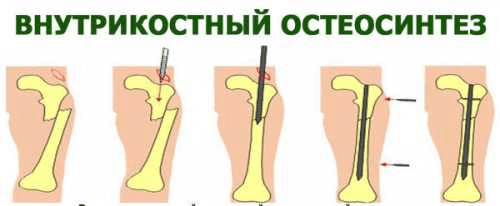

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза – операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2-3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2-3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2-3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа – 3-6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8-14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом – лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи – при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты – после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

Переломы дистального метафиза лучевой кости являются одной из наиболее распространённых травм в практике травматолога ортопеда. И как это часто бывает с часто встречающейся травмой, многие аспекты, как самого повреждения, так и методов лечения, остаются скрыты не только от пациентов, но и от практикующих врачей. По этой причине хочется отдельно рассмотреть эту проблему и разобрать её на реальных клинических примерах из нашей практики.

Этиология переломов луча в типичном месте.

В большинстве случаев это падение с опорой на выпрямленную руку, в случае молодых пациентов чаще встречается высокоэнергетическая травма, падение во время занятий спортом, с велосипедов или других катящихся девайсов, дорожно-транспортные происшествия. В случае пациентов старше 50 лет, особенно женщин, переломы дистального отдела луча чаще носят низкоэнергетический характер и происходят на фоне остеопороза. Низко-энергетические переломы дистального метаэпифиза лучевой кости являются показанием к проведению денситометрии и последующей консультации эндокринолога и значимо увеличивают риск последующих остеопоротических переломов.

Сопутствующие повреждения.

50% этих переломов являются внутрисуставными, могут сопровождаться повреждением дистального радиоульнарного сочленения, в 40 % случаев встречается повреждение триангулярного хряща, в 30% повреждение ладьевидно-полулунной связки, в 15% случаев полулунно-трёхгранной связки.

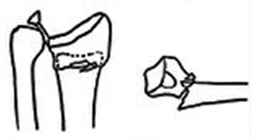

Классификация переломов луча в типичном месте.

Классификация Фернандеса (Fernandez)

Тип перелома в зависимости от механизма повреждения | Стабильность (риск вторичного смещения в гипсе) | Смещение | Рекомендованное лечение |

1 тип – простой разгибательный

| Стабильный, риск вторичного смещения небольшой. | 1)Без смещения 2)дорсальное смещение (перелом Коллиса) 3)Ладонное смещение (перелом смита) | 1)гипс 2) чрезкожная фиксация спицами 3) Внешний фиксатор |

2 тип, срезающий суставную поверхность

| Нестабильный, всегда происходит вторичное смещение | 1)ладонное 2)Комбинированное | 1) открытая репозиция. Внутренняя фиксация |

3 тип с компрессией суставной поверхности

| Может быть как стабильным так и нестабильным в зависимости от качества кости и количества фрагментов | Различные комбинации | При отсутсвии значительного смещения может быть консервативным. Открытая репозиция и Остеосинтез. Альтернативно – пины или Внеший фиксатор. . |

4 тип – отрыв связочных структур с вывихом лучезапястного сустава

| Очень редкий. Нестабильный | различные комбинации | Закрытое или открытое устранение. Внешний фиксатор. Фиксация костных фрагментов пинамивинтами |

5 тип – комбинированный, высокоэнергетическая травма

| Очень редкий Нестабильный | различные комбинации | Комбинированные закрытыйоткрытый метод 0000, |

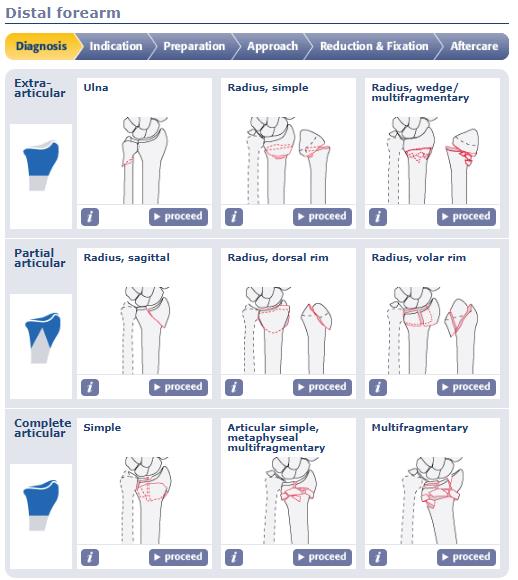

Ну и конечно же любимая всеми нами классификация АО.

Классификация АО очень подробная, внутри каждой группы, как правило, есть ещё 3 подгруппы, и в конечном счёте она охватывает практически всё возможное разнообразие переломов данной анатомической области.

Врачи амбулаторного звена часто склонны упрощать подход к лечению и зачастую даже не информируют пациентов о возможных осложнениях и функциональном результате. По этой причине первично крайне нестабильные переломы могут лечиться консервативно и срастаются в заведомо неправильном положении, что может послужить причиной развития артроза и стойкого ограничения функции конечности. Когда речь идёт о пожилом пациенте с низкими функциональными запросами это может быть приемлемо и даже желаемо, чтобы не подвергать человека ненужным операционным рискам ради получения результата который не сильно нужен в этой категории больных. Но когда речь идёт о молодых пациентах, которым предстоит долгая трудовая жизнь, занятия спортом и многое другое, то выбор тактики для получения оптимального результата становится принципиально важен.

Хорошие результаты лечения зависят от многих факторов: 1) восстановление суставной поверхности 2) восстановление нормальных анатомических взаимоотношений 3) ранние движения в суставах кисти и лучезапястном суставе.

Соблюдения этих принципов можно достичь как консервативно, так и оперативно, но консервативное лечение имеет целый ряд ограничений.

Показаниями для консервативного лечения являются экстраартикулярные (внесуставные) переломы, с укорочением не более 5 мм и угловой деформацией не более 20 градусов. Такие переломы можно стабилизировать в гипсовой повязке и для них не характерно вторичное смещение. Все остальные типы переломов (а их большинство) склонны к вторичному смещению в гипсе, и множественные перегипсовки не исправят положения. Конечно если пациент твёрдо решил отказаться от операции несмотря на возможные осложнения, то лечение проводится методом гипсовой иммобилизации.

Хирургические методы включают 1)закрытую репозицию и чрезкожную фиксацию спицами, 2) закрытуюминимально открытую репозицию и остеосинтез с использованием внешних фиксаторов 3) открытая репозиция и накостный остеосинтез с использованием пластин и винтов.

Показаниями для хирургического лечения являются противопоказания для консервативного: укорочение более 5 мм, угловая деформация более 20 градусов, внутрисуставные переломы, многооскольчатые переломы с дефектами ладонной или тыльной кортикальной пластинок.

Консервативное лечение переломов луча в типичном месте.

Гипсовая иммобилизация на срок от 4 до 6 недель в зависимости от морфологии перелома, возраста пациента, наличияотсутсвия остеопороза. При простых переломах дистального отдела лучевой кости когда гипсовая иммобилизаия обеспечивает адекватную стабильность уже через 4 недели можно приступить к разработке активных движений в лучезапястном суставе. Когда гипсовая иммобилизация используется для лечения оскольчатых, нестабильных, внутрисуставных переломов как вынужденная мера, например при отказе от операции, иммобилизация должна быть более длительной, так как имеется риск несращения перелома и формирования ложного сустава.

В случае если при первой репозиции не удалось добиться нормального положения отломков такой перелом скорее всего сместится в последующем.

К возможным осложнениям гипсовой иммобилизации стоит отнести острый синдром карпального тоннеля, комплексный регионарный болевой синдром (когда гипсовая иммобилизация накладывается на фоне выраженного отёка).

Хирургическое лечение переломов луча в типичном месте.

Закрытая репозиция и чрескожная фиксация спицами.

Может удерживать репозицию в саггитальном плане и по длине при сохранной кортикальной пластинке по ладонной поверхности. При оскольчатом переломе и смятии кости по ладонному кортексу репозицию удержать не может.

Используется техника Капанджи (Kapandji) и техника Рейхак (Rayhack) при которой репозиция производится под артроскопическим контролем.

82-90 % отличных результатов когда используется по показаниям.

Наружная фиксация.

Если используется только наружный фиксатор невозможно восстановить нормальную ладонную ангуляцию суставной поверхности.

По этой причине часто используется в комбинации с пинами, спицами и в ряде случаев с пластинами.

Внешний фиксатор использует для стабилизации перелома лигаментотаксис. Ставить пины внешнего фиксатора на лучевой кости лучше под прямым контролем зрения чтобы избежать повреждения поверхностной ветви лучевого нерва. При создании дистракции не следует «перерастягивать» сустав, суставная щель не должна быть более 5 мм. Также не стоит избыточно отводить кисть в локтевую и ладонную сторону так как при оскольчатом повреждении ладонного кортекса это всё равно не позволит поставить суставную поверхность под правильным углом.

Время иммобилизации не должно превышать 8 недель и наружный фиксатор не должен мешать ранним движениям всеми пальцами.

Осложнения внешнего фиксатора: 1) возможно несращение преелома из-за недостаточной стабильности, 2) тугоподвижность лучезапястного сустава и снижение силы хвата 3) инфекция в месте введения пинов 4) рефлекторная симпатическая дистрофия 5) ятрогенное повреждение поверхностного лучевого нерва 6) нейропатия срединного нерва

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией.

Смещение суставной поверхности более 2 мм, переломы типа Бартона (Barton) Смятие кортекса по ладонной поверхности, «вдавленные» переломы суставной поверхности.

Хирургическая техника.

В настоящее время предпочтение отдаётся волярным пластинам. Современные пластины имеют малую толщину, предизогнуты согласно нормальной анатомии, блокируемые винты позволяют добиться стабильной фиксации даже в тяжёлых случаях, когда имеется дефект кости в метафизарной зоне и эпифиз представлен тонкой полоской кости.

Для профилактики КРБС (комплексного регионарного болевого синдрома) в настоящее время рекомендуется использовать Витамин С по 200 мг ежедневно на протяжении 45 дней после травмы.

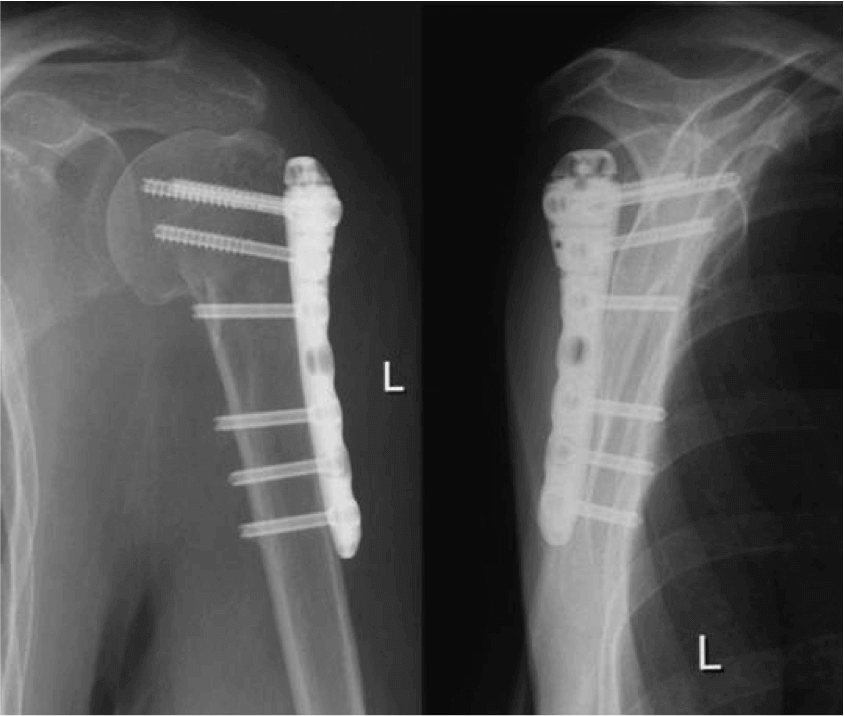

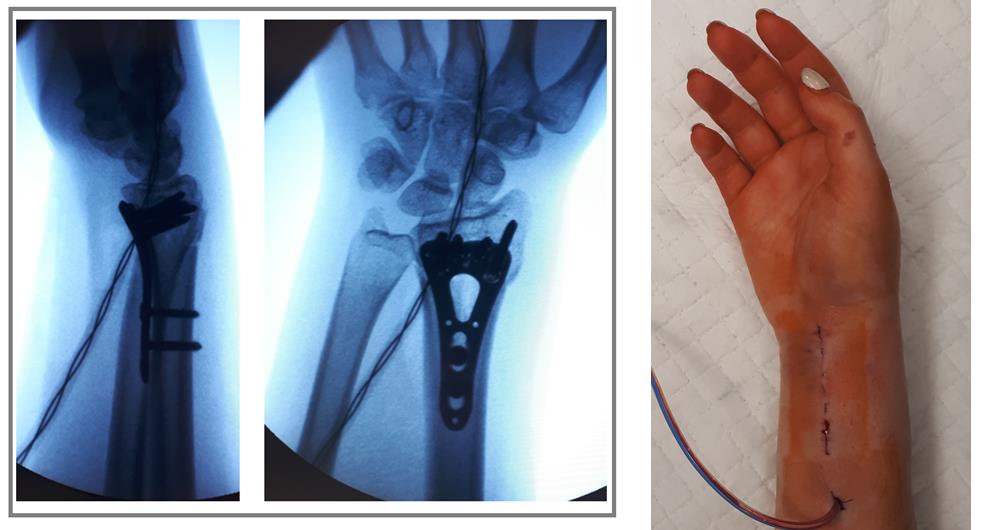

Клинический пример лечения перелома дистального метафиза лучевой кости при помощи открытой репозиции и остеосинтеза пластиной.

Пример 1.

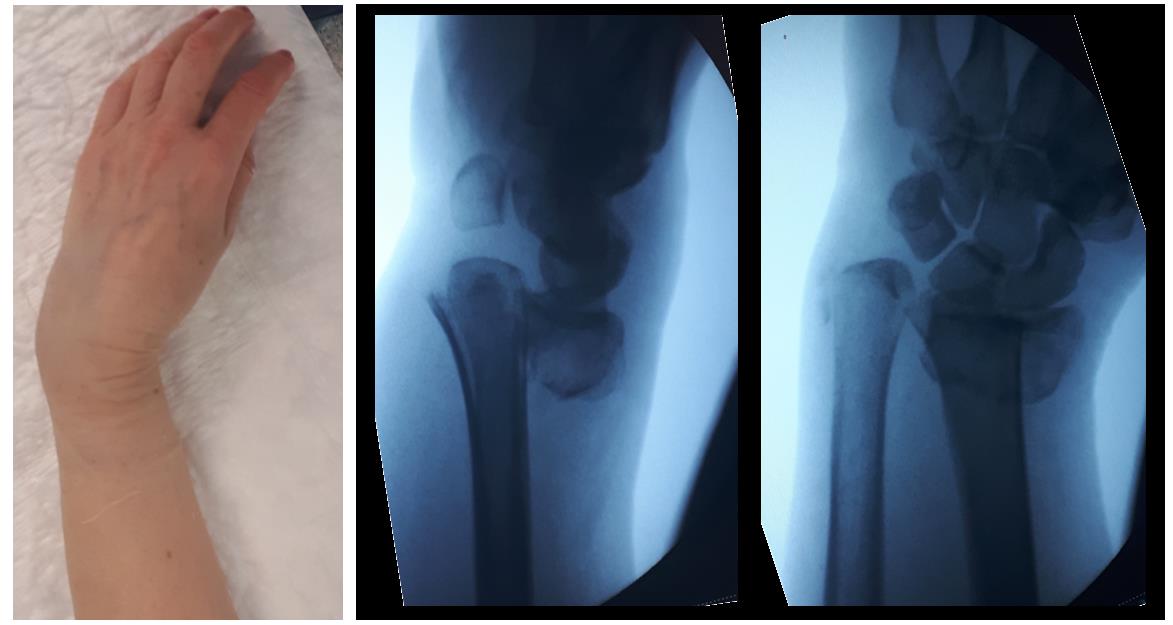

Пациентка М 65 лет, травма в результате падения на улице с опорой на кисть. В анамнезе множественные переломы, миеломная болезнь в стадии ремиссии (7 лет). После падения обратилась в РТП где ей была наложена гипсовая повязка. По какой то причине репозиция не производилась. После обращения в нашу клинику госпитализирована для оперативного лечения.

Внешний вид конечности после снятия гипсовой повязки. Рентгенограммы выполненные при помощи ЭОП на операционном столе выявили полное смещение всего дистального метафиза лучевой кости к тылу на целый поперечник.

Когда имеешь дело с таким переломом на фоне остеопороза становится ясно, что в метафизарной зоне будет «каша» из множества мелких отломков, и что суставная поверхность будет расколота минимум на 3 части.

В такой ситуации требуется надёжная фиксация при помощи пластины с угловой стабильностью, так как риск вторичного смещения в гипсовой повязке крайне высокий. При отказе от операции возможно лечение методом гипсовой иммобилизации, при этом перелом срастётся с небольшим смещением, но в функциональном плане рука будет работать удовлетворительно. По этой причине у пожилых пациентов с низкими функциональными запросами лечение может проводится методом гипсовой иммобилизации.

Но наша пациентка хотела максимального восстановления функции, силы хвата, амплитуды движений и нормальных анатомических взаимоотношений своей конечности, по этой причине было принято решение о выполнении операции.

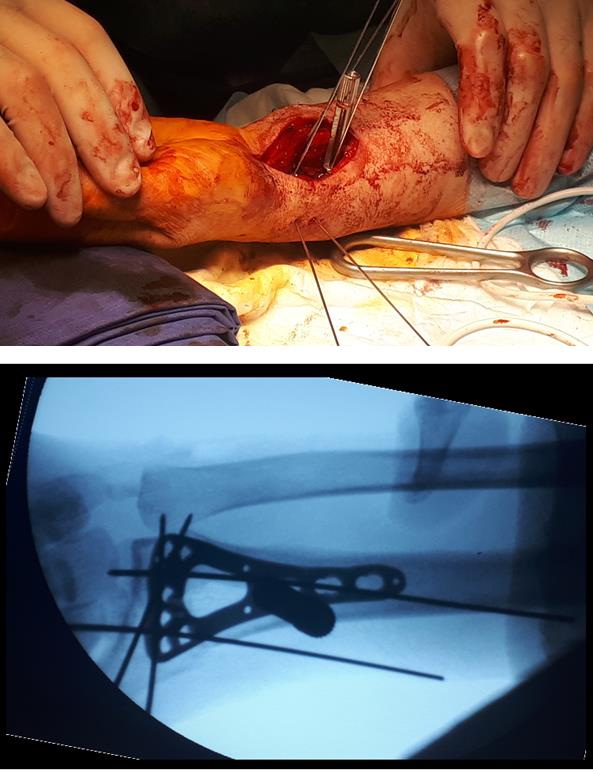

Интраоперационно под контролем ЭОП произведена закрытая репозиция перелома.

После репозиции на рентгенограммах отчётливо виден многоооскольчатый, нестабильный характер перелома.

Произведён доступ к месту перелома по ладонной поверхности предплечья. При ревизии выявлено множество мелких осколков в метафизарной области по волярному кортексу. Произведена открытая репозиция перелома, временная фиксация спицами. Накостно уложена пластина VA-LCP™ Two-Column Distal Radius Plate

После рентгенконтроля производится введение блокируемых винтов диаметром 2,4 или 2,7 мм.

Данная пластина отлично подходит для фиксации оскольчатых переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, однако в ряде случаев, когда перелом располагается более дистально, предпочтительнее использовать пластину другой конструкции (Volar rim).

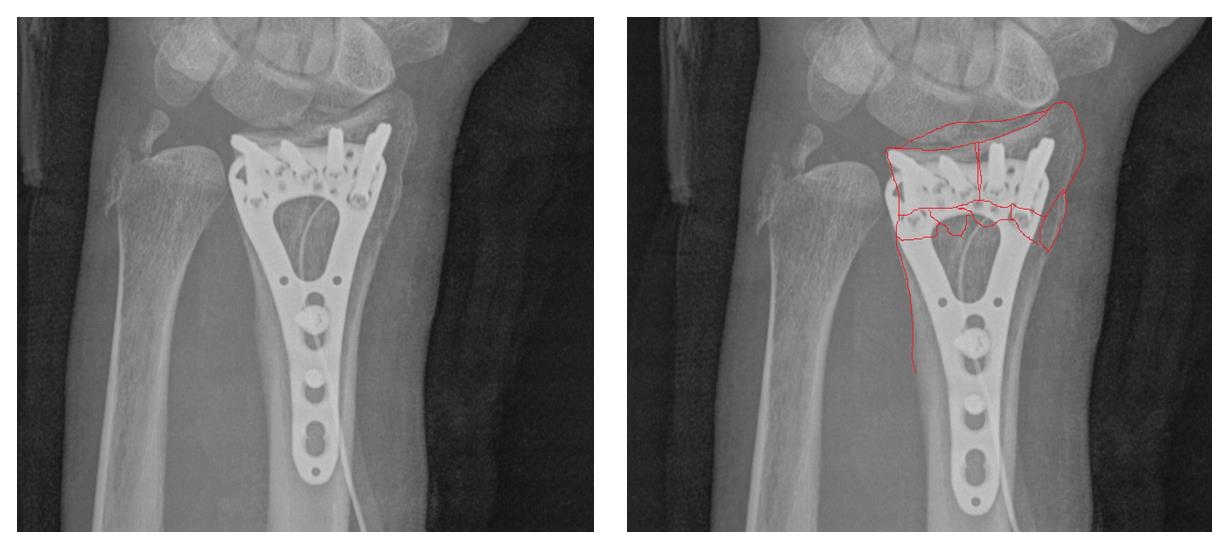

Окончательный остеосинтез после проведения всех винтов выглядит на рентгенограмме примерно так. На левой части рисунка схематично отображено расположение фрагментов кости, фиксированных пластиной.

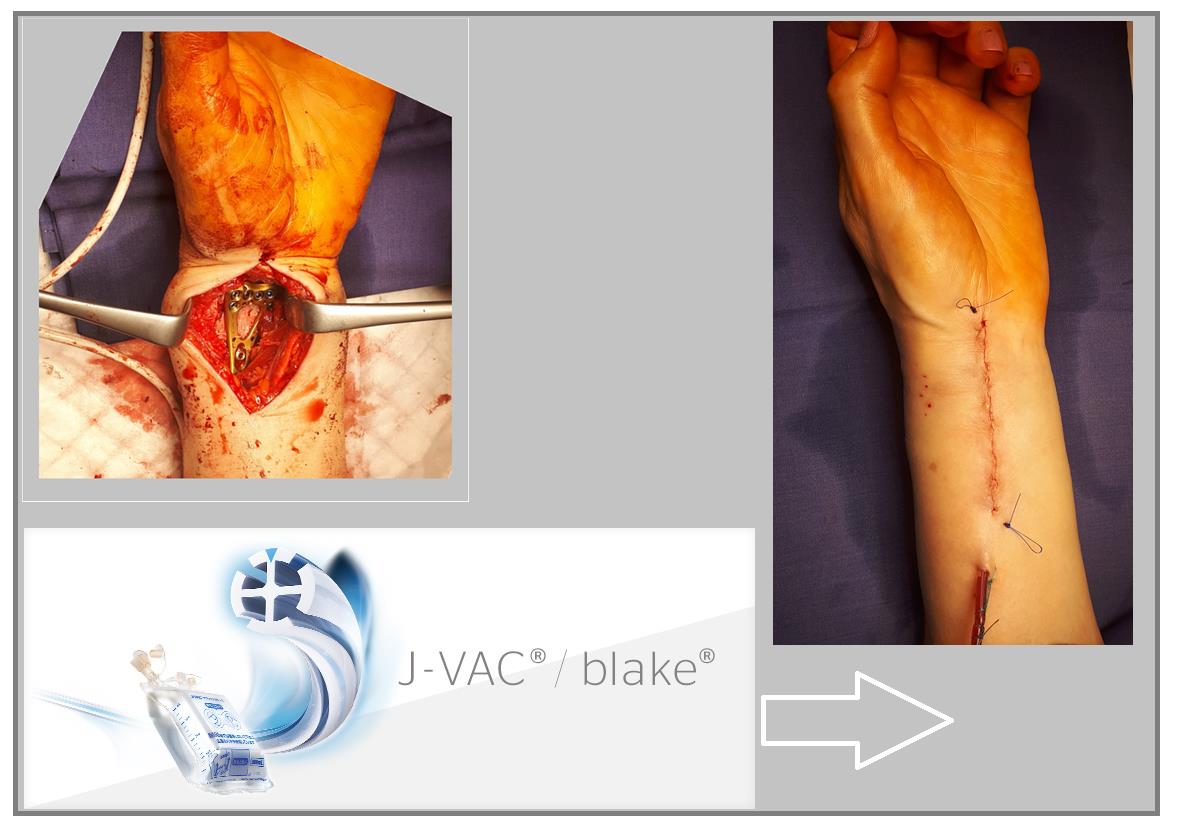

В случаях оскольчатых переломов дистального метафиза лучевой кости со значительным смещением рекомендуется использовать активный вакуумный дренаж. Это позволяет снизить давление в сгибательном компартменте, уменьшает отёк и пропитывание тканей кровью, и предотвращает развитие КРБС (комплексного регионарного болевого синдрома). Также для профилактики КРБС рекомендуется использование витамина С в дозе 200 мгсут до 45 дней после травмы. Локальная криотерапия, хивамат, магнит, возвышенное положение конечности, способствуют уменьшению отёка и позволяют раньше приступить к реабилитационным мероприятиям.

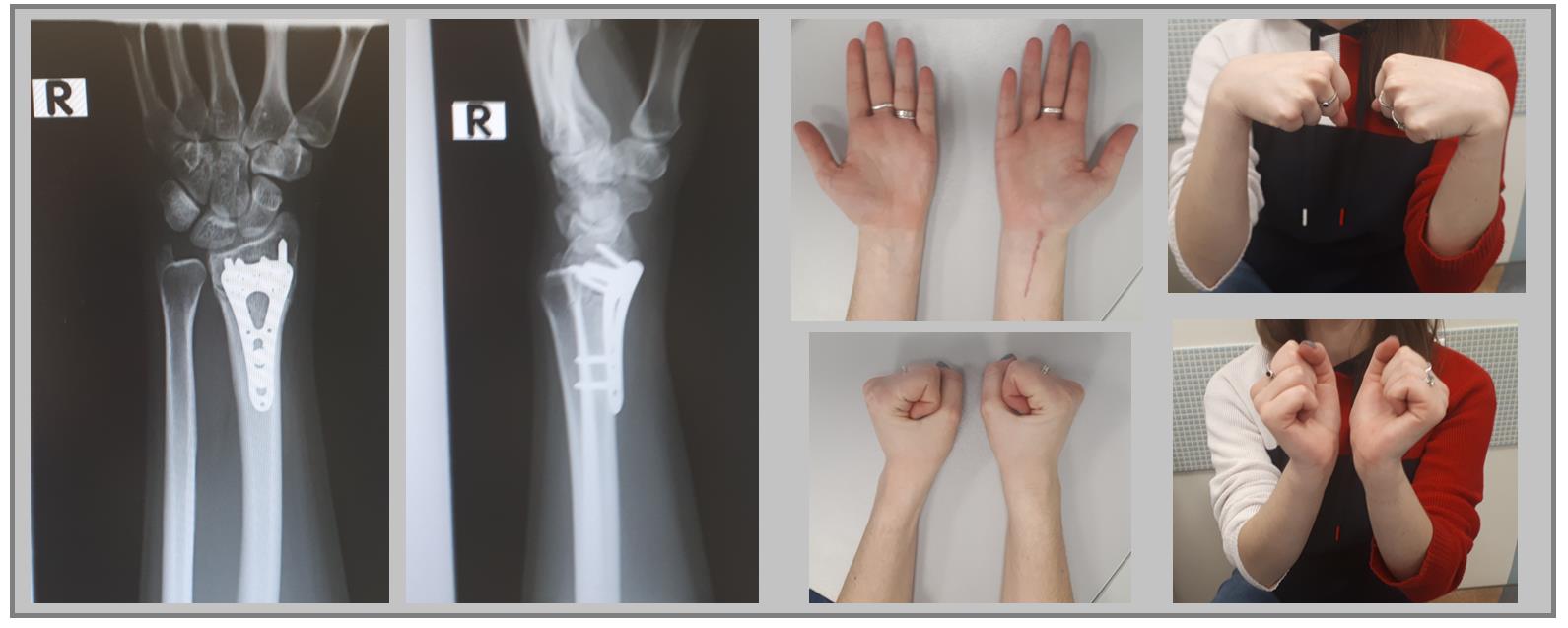

Функция конечности через 3 недели после остеосинтеза.

В более простых случаях, когда суставная поверхность представлена одним большим фрагментом кости, фиксация LCP пластиной настолько надежная и стабильная, что позволяет начать активную разработку движений уже на следующий день после операции, и использовать руку для бытовых нужд уже через 2 недели после операции.

Например у Пациентки А, 24 лет, операция выполнена по поводу относительно простого перелома дистального метаэпифиза лучевой кости с угловым смещением к тылу на 30 градусов и укорочением лучевой кости на 7 мм. Учитывая молодой возраст и высокие функциональные запросы принято решение о выполнении остеосинтеза. Учитывая сохранность волярного кортекса использована пластина меньшего размера, которая установлена более проксимально, с целью максимального сохранения кровоснабжения эпифиза лучевой кости.

Через 6 недель наблюдается рентгенологическое сращение перелома. Функция конечности к этому времени уже практически полностью восстановлена.

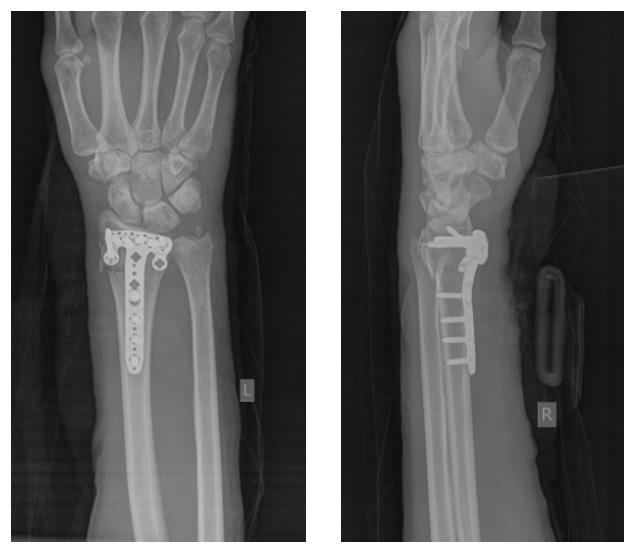

В случае дистальных переломов, расположенных ближе к лучезапястному суставу, может возникнуть необходимость расположить пластинку ближе к суставной поверхности. Для этого лучше использовать специальную пластинку VA-LCP™ Volar Rim Distal Radius Plate.

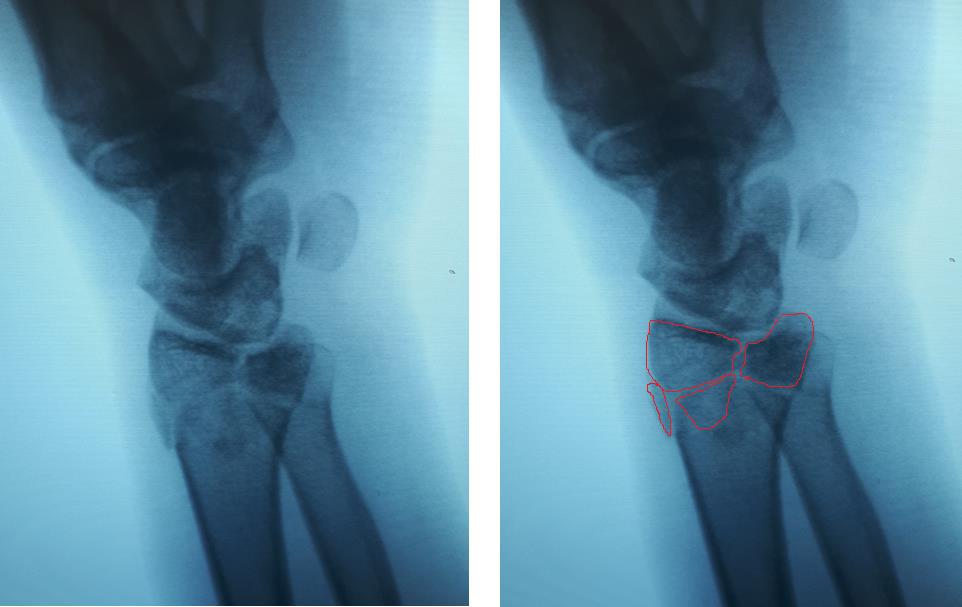

Клинический пример. Пациентка С. 36 лет, травма при падении во время матча по большому тенису, получила закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости с большим количеством мелких фрагментов в метафизарной зоне.

На 7 сутки после получения травмы пациентка обратилась в Клинику К+31, учитывая нестабильный характер перелома предложено оперативное вмешательство. Для остеосинтеза использована пластина VA-LCP™ Volar Rim Distal Radius Plate.

Такая фиксация даже при таких тяжёлых дистальных переломах позволяет начать раннюю активизацию, занятия лечебной физкультурой в кратчайшие сроки после операции. Для профилактики КРБС при тяжёлых оскольчатых переломах рекомендуется использование витамина С в дозе 200 мг в сутки до 45 дней после травмы, возвышенное положение конечности в покое, хивамат, гипербарическая оксигенация, использование таких препаратов как актовегин и трентал.

Источник