Остеосинтез диафизарного перелома большеберцовой кости по литвинову

Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

а) Показания для остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Относительные показания: переломы средней трети диафиза большеберцовой кости.

– Противопоказания: переломы II и III типов, переломы у детей (повреждение зоны роста), острый или хронический остеомиелит, переломы с вовлечением суставных поверхностей большеберцовой кости.

– Альтернативные мероприятия: консервативное лечение, вытяжение, внешняя фиксация, фиксация пластинами, остеосинтез штифтом без рассверливания канала или остеосинтез с блокирующим стержнем.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна профилактическая периоперационная антибиотикотерапия.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция (7% случаев)

– Задержка сращения/несращение (менее 5% случаев)

– Неправильное сращение

– Повреждение нервов (чаще малоберцового)

– Развитие синдрома замкнутого пространства

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Спинальное, эпидуральное или общее обезболивание.

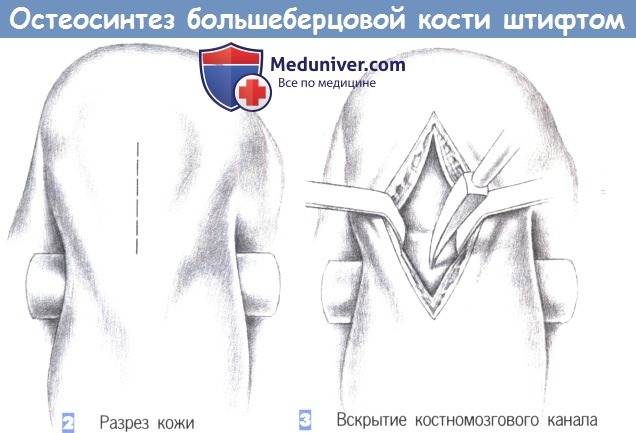

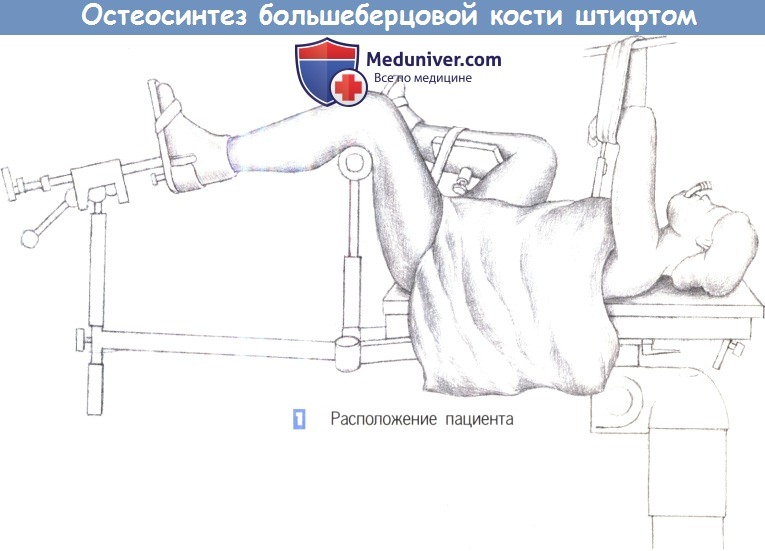

д) Положение пациента. Лежа на спине, специальный травматологический стол, мобильный рентгеновский аппарат.

е) Доступ. Срединный разрез над сухожилием надколенника.

ж) Этапы операции:

– Расположение пациента

– Разрез кожи

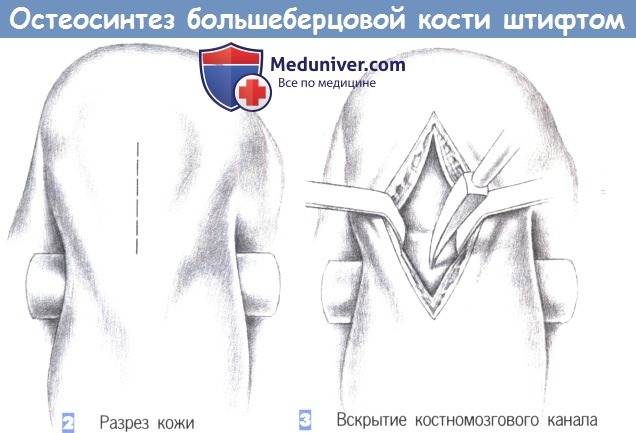

– Вскрытие костномозгового канала

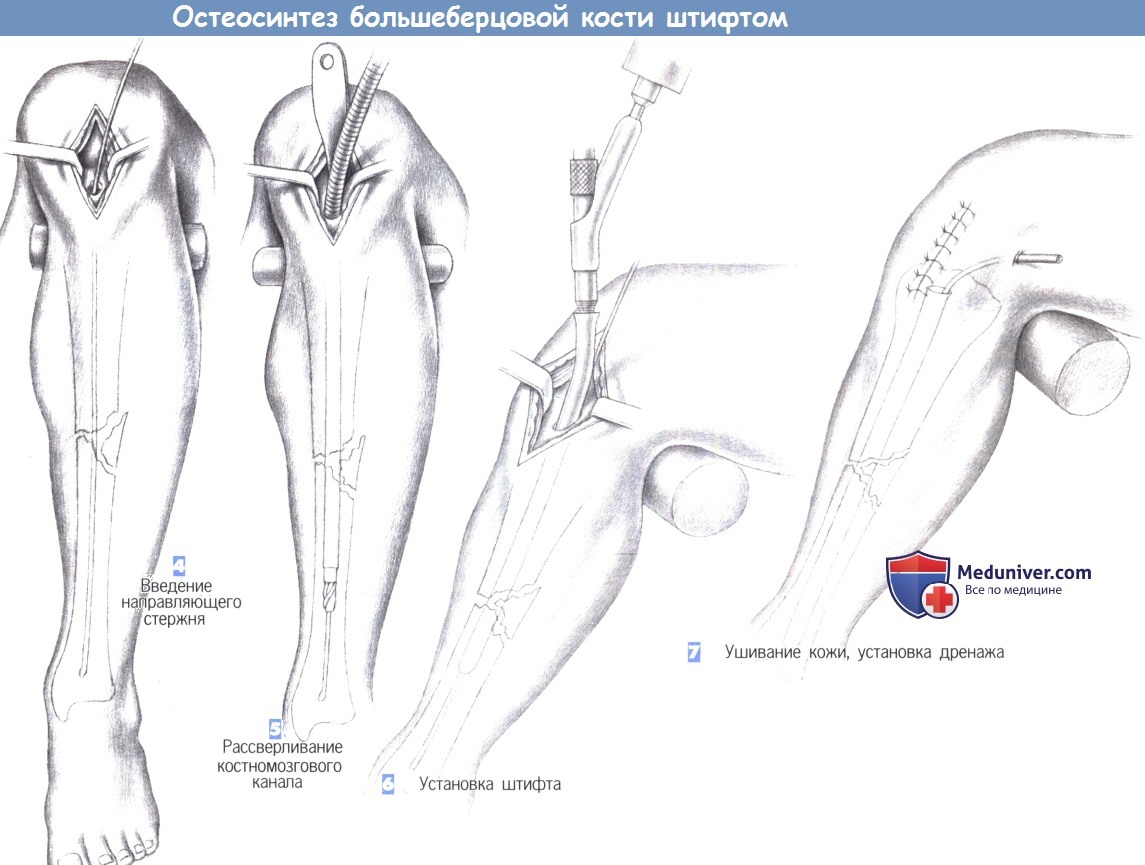

– Введение направляющего стержня

– Рассверливание костномозгового канала

– Установка штифта

– Ушивание кожи, установка дренажа

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– При пересечении связки надколенника, особенно с проксимальной стороны, не углубляйте разрез до имеющегося здесь венозного сплетения.

– Предупреждение: не допускайте перфорации полости коленного сустава шилом

– В дистальном отделе кости вводите штифт точно по средней линии, особенно в переднезадней проекции.

– Продвигайте наконечник проводника до конца костномозгового канала, расположенного сразу выше дистальной суставной поверхности большеберцовой кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфицирование костномозгового канала: удалите штифт, стабилизируйте перелом наружной фиксацией, установите промывной дренаж с системой активной аспирации.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

– Медицинский уход: удалите активный дренаж на 2-ой день. Требуется тщательное послеоперационное наблюдение.

– Предупреждение: не пропустите начало развития синдрома замкнутого пространства.

– Частичная весовая нагрузка на конечность разрешается через 5 дней, полная нагрузка – через 10 дней после операции.

– Активизация: сразу же, в первые дни без нагрузки на поврежденную конечность.

– Физиотерапия: постепенное увеличение амплитуды движений в коленном и голеностопном суставах.

– Период нетрудоспособности: 6-10 недель.

л) Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом:

1. Расположение пациента

2. Разрез кожи

3. Вскрытие костномозгового канала

4. Введение направляющего стержня

5. Рассверливание костномозгового канала

6. Установка штифта

7. Ушивание кожи, установка дренажа

1. Расположение пациента. Пациент находится в положении лежа на спине, с подведенными под согнутые колени опорами. Нижние конечности располагаются таким образом, чтобы не затруднять репозицию и фиксацию перелома.

2. Разрез кожи. Кожа рассекается сразу дистальнее нижнего края надколенника, непосредственно над его сухожилием, которое разделяется по ходу волокон тупоконечными ножницами.

3. Вскрытие костномозгового канала. После продольного разделения сухожилия надколенника на две равные части они разводятся в стороны тупоконечными ретракторами. Затем полость костномозгового канала вскрывается шилом, проведенным в области бугристости большеберцовой кости.

Входное отверстие должно располагаться над расширением костномозгового канала (например, немного медиальнее бугристости большеберцовой кости) как можно проксимальнее, без повреждения передней части суставной поверхности большеберцовой кости. Вначале шило вводится под прямым углом, а затем, после прохождения через кортикальный слой, продвигается в косом направлении в полость костномозгового канала.

4. Введение направляющего стержня. В полость костномозгового канала вводится 3-мм гибкий стержень с шарообразным изогнутым наконечником, который продвигается в дистальном направлении до дистального эпифиза большеберцовой кости через место перелома под постоянным рентгенологическим контролем. Затем по направляющему стержню вводится гибкий шток со сверлящим наконечником, и полость канала расширяется до 8-10 мм.

5. Рассверливание костномозгового канала. Протяженность расширения полости канала зависит от места перелома. В настоящее время стремление к полной очистке полости костномозгового канала уступает место тенденции к отказу от этого этапа операции.

6. Установка штифта. После расширения полости костномозгового канала в него с помощью специального направителя устанавливается штифт. Длина штифта определяется еще до операции, а его диаметр должен соответствовать диаметру расширенного канала. Введение штифта выполняется вращательными движениями направителя и контролируется по нанесенным на штифт меткам.

Тщательный контроль продвижения штифта позволяет избежать дополнительного смещения костных фрагментов. При нестабильности перелома возможно применение дополнительной фиксации (здесь не показано).

7. Ушивание кожи, установка дренажа. В костномозговой канал может быть установлен активный дренаж. На сухожилие надколенника, подкожные ткани и кожу накладываются отдельные швы. При возникновении послеоперационного кровотечения дренаж, по крайней мере, на некоторое время, отсоединяется от аспирационной системы.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Внутрикостный остеосинтез переломов большеберцовой кости типа а1 Текст научной статьи по специальности « Клиническая медицина»

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Литвинов И. И., Разанков А. Г.

Проанализированы результаты применения блокируемых и неблокируемых стержней при диафизарных внеистмальных переломах большеберцовой кости А1 типа у 64 пациентов. Были выделены две клинические группы. В первую из них вошли 20 больных с околоистмальными, во вторую 44 с околометафизарными переломами. Исследование показало, что при околоистмальных переломах применение блокируемых стержней и стержней прямоугольного поперечного сечения дало хорошие результаты. При околометафизарных переломах остеосинтез стержнями прямоугольного поперечного сечения сопровождается большим риском осложнений в сравнении с блокируемыми стержнями.

Похожие книги на litres.ru

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Литвинов И. И., Разанков А. Г.

Intramedullary osteosynthesis of A1 type tibial fractures

Authors analyzed results of osteosynthesis by locking and not-locking nails in treatment of 64 patients with diaphyseal extra-isthmal A1 type tibial fractures . Patients were divided into two clinical groups. The first group consisted of 20 patients with juxta-isthmal fractures, the second 44 patients with juxta-metaphyseal fractures. The obtained data show that the use of locking nails and rectangular section nails produced good results at juxta-isthmal fractures. In cases of juxta-metaphyseal fracture the use of rectangular section nails was associated with a greater risk of complications compared to locking nails.

Текст научной работы на тему «Внутрикостный остеосинтез переломов большеберцовой кости типа а1»

ВНУТРИКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТИПАМ

Ярославская государственная медицинская академия, ректор — дм.н. профессор A.B. Павлов г. Ярославль

Проанализированы результаты применения блокируемых и неблокируемых стержней при диафизарных внеистмаль-ных переломах большеберцовой кости тина А1 у 64 пациентов. Были выделены две клинические группы. В первую ИЗ них вошли 20 больных с околоистмальными, во вторую — 44 с околометафизарными переломами. Исследование показало, что при околоистмальных переломах применение блокируемых стержней н стержней прямоугольного поперечного сечения дало хорошие результаты. При околометафизарных переломах остеосинтез стержнями прямоугольного поперечного сечения сопровождался большим риском осложнений в сравнении с блокируемыми стержнями.

Ключевые слова: переломы большеберцовой кости, внутрикостный остеосинтез.

Authors analyzed results of osteosynthesis by locking and non-locking nails in treatment of 64 patients with diaphyseal extra-isthmal A1 type tibial fractures. Patients were divided into two clinical groups. The first group consisted of 20 patients with juxta-isthmal fractures, the second — 44 pat ients with juxta-metaphyseal fractures. The obtained data show that the use of locking nails and rectangular section nails produced good results at juxta-isthmal fractures. In cases of juxta-metaphyseal frac t ure the use of rect angular sect ion nails was associated with a greater risk of complicat ions compared to locking nails.

Key words: tibial fractures, intramedullary

Днафшарные переломы костей голени на сегодняшний день являются наиболее частым показанием к внутрнкостному остеосинтезу. При этом широко используются две основные группы фиксаторов.

Первая группа — малодеформирующиеся (жесткие) стержни, для применения которых необходимо дополнительное блокирование винтами и, как правило, рассверливание костного канала. Данный вид остеосинтеза позволяет создать осевую и ротационную устойчивость соединения при различных типах переломов, однако необходимое дополнительное рассверливание и блокирование повышают травматичность операции.

Вторая группа — стержни, адаптирующиеся к форме костного канала посредством упругой или пластической деформации, в ходе которой достигается первичное динамическое ротационно-устойчивое соединение. Костная полость при этом, как правило, не рассверливается, что является достоинством методики. Примерами фиксаторов данного типа являются TEN (Titanium Elastic Nail), «Fixions, титановые стержни прямоугольного поперечного сечения. Недостатком методики является не-

достаточная осевая устойчивость соединения отломков, поэтому предпочтительная сфера применения данных стержней — опорные переломы, которые локализуются на уровне сужения костного канала (истмуса), а также некоторые повреждения типов В2, ВЗ и С2. Переломы типа Л1 (по ЛО/Л81Е), локализующиеся вне сужения костной полости (внеистмальные), являются по сути неопорными. Однако очевидно, что выраженность их осевой нестабильности в условиях остеосинтеза стержнями, поперечный размер которых соответствует поперечному размеру истмуса, зависит от степени расширения внеистмалыюго участка костной полости. Поэтому клинически целесообразно классифицировать внеистмальные переломы типа Л1 на повреждения, локализующиеся в области, где степень расширения костной полости не превышает толщину кортикального слоя кости (околоистмальные), и там, где расширение канала больше его толщины (околомета-физарные) [1].

Цель исследования — анализ результатов применения блокируемых и неблокируемых стержней при диафизарных внеистмальных переломах большеберцовой кости типа Л1, а также их осложнений.

Материалом для исследования явились результаты лечения 64 пациентов с закрытыми диафизарными внеистмальными переломами большеберцовой кости типа Л1, которым был выполнен закрытый впутрикостный остеосинтез в БСМП им. Н.В. Соловьева (г. Ярославль) в период с 2005 по 2008 г. После операции дополнительная иммобилизация не применялась.

Были выделены две клинические группы. В первую из них вошли 20 больных с околоист-мальными переломами без сопутствующих повреждений. Из них блокируемый остеосинтез (стержни «ChM», «Stryker», «Остеосинтез») был выполнен 7 пациентам: в статическом варианте — 6, в первично-динамическом — 1. Возраст больных в данной подгруппе составил от 27 до 59 лет (средний — 45,8 лет). Мужчин было 4, женщин — 3. У всех операция была выполнена с отсрочкой от 7 до 27 дней с момента повреждения (в среднем — 16,3). В 13 наблюдениях использовали стержни прямоугольного поперечного сечения. Возраст пациентов в данной подгруппе колебался от 15 до 56 лет, (средний -37,4). Мужчин было 6, женщин — 7. Четверым пациентам операция была выполнена в первые сутки после травмы, 9 — в отсроченном порядке: от 5 до 16 дней (в среднем — 10,5).

Во вторую групп)? вошли 44 пациента с око-лометафизарными переломами. Блокируемый остеосинтез (стержни «СЬМ», «Остеосинтез») выполнен у 28: в статическом варианте — у 25, в первично-динамическом — у 3. Возраст пациентов в данной подгруппе составил от 18 до 60 лет (средний — 37,2). Мужчин было 24, женщин — 4. У одного имело место сочетанное повреждение — перелом третьего поясничного позвонка. У ДВуХ были

осложнения перелома костей голени: острый тромбоз задней большеберцовой вены — 1; повреждение общего малоберцового нерва — 1. У всех операции были выполнены в сроки от 1 до 48 дней (в среднем — 14,1). В 16 наблюдениях использовали стержни прямоугольного поперечного сечения. Возраст пациентов в данной подгруппе составил от 28 до 54 лет (средний — 36,4). Мужчин было 11, женщин — 5. У одного больного диагностирована черепно-мозговая травма. У всех операции были выполнены в сроки от 1 до 37 дней (в среднем — 10,8).

Система оценки результатов включала критерии R. Johner и О. Wruhs [2], которые мы объединили с критериями С.Л. Muller с соавторами [3]. Исходы лечения определяли как хороший, удовлетворительный или плохой (табл. 1).

Результаты у 64 больных были изучены в сроки от 6 месяцев до 3 лет. В группе околоистмаль-ных переломов (20) инфекционных осложнений, нарушений консолидации, существенных укорочений и деформаций не было. В одном наблюдении при остеосинтезе блокируемым стержнем произошла «самодинамизация» — перелом дистального статического винта. У одного пациента при остеосинтезе стержнями прямоугольного сечения в ходе дистального блокирования имела место дезинтеграция дистального отломка, которая не повлияла на результат. Все исходы лечения околоистмальных переломов с применением блокируемых и неблокируемых стержней расценены как хорошие. Примером использования стержней прямоугольного сечения при этом типе повреждения может быть наблюдение, приведенное на рисунке 1.

Критерии оценки результатов лечения диафизарных переломов большеберцовой кости

хороший удовлетворител ьн ый плохой

Несращение, ампутация нет нет есть

Нейроваскулярные нарушения минимально выражены умеренно выражены значительно выражены

Варус/вальгус, град. 15 6-10 >10

Антекурвация/рекурвация, град. 20

Движения в коленном суставе, % >80 >75 75 >50 50 Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Укорочение 11-20 мм 0 0 1 6,3

Результат: хороший 26 92,9 11 68,8

удовлетворител ьн ыи 1 3,6 3 18,8

Уровень осложнений в подгруппе пациентов с околометафизарными переломами, прооперированных с применением стержней прямоугольного поперечного сечения, достоверно выше, чем у больных с околоистмальными переломами, которым были установлены такие же конструкции (г-критерий Стыодента = 2,03).

1. При определении показаний к остеосинтезу титановыми стержнями прямоугольного поперечного сечения внеистмальных переломов большеберцовой кости типа Л1 необходимо учитывать локализацию повреждений в околоистмальных или околометафизарных участках.

2. При околоистмальных переломах типа Л1 применение блокируемых стержней и стержней прямоугольного поперечного сечения дало хорошие результаты.

3. При околометафизарных переломах типа Л1 остеосинтез стержнями прямоугольного по-

перечного сечения сопровождался большим риском осложнений в сравнении с блокируемыми стержнями (t = 2,26).

1. Литвинов, И.И. Внутренний остеосинтез закрытых диафизарных переломов бедренной и большеберцовой костей : дис. . д-ра мед. наук / Литвинов Игорь Иванович. — Ярославль, 2005. — 427 с.

2. Johner, R. Classification of tibial shaft fractures and correlation with results after rigid internal fixation / R. Johner, O. Wruhs // Clin. Orthop. — 1983. — N 178. -P. 7-25.

3. Muller, C.A. Intramedullary nailing of the tibia: Current status of primary unreamed nailing. Part 1: Results for closed fractures / C.A. Muller, P. Strohm, Ph. Morakis, U. Pfister // Injury. — 1999. — Vol. 30, N 3. — P. 39-43.

Литвинов Игорь Иванович, д.м.н. доцент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ЯГМА e-mail: litorthorus@rambler.ru

INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS OF A1 TYPE TIBIAL FRACTURES

Источник статьи: https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrikostnyy-osteosintez-perelomov-bolshebertsovoy-kosti-tipa-a1

Источник

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник