Оскольчатый перелом у животных

Современные хозяева зачастую относятся к своим четвероногим питомцам как к полноценным членам семьи. За них беспокоятся так же, а порой и больше, чем за себя, — ведь собаки, кошки и другие домашние любимцы не могут сказать, что у них болит или что их беспокоит. К сожалению, иногда случаются ситуации, когда животное получает травмы, переломы. Как быстро определить характер повреждения, как оказать первую помощь и куда обратиться, если у питомца перелом, — читайте в нашей статье.

Причины переломов у кошек и собак

Чаще всего с проблемой переломов конечностей (а также хвостов) сталкиваются животные небольшого размера: декоративные собаки, «гибридные» кошки — все те породы, которые появились искусственно, благодаря селекции. Ведь несмотря на то, что разводчики получают все более и более эстетично выглядящие экстерьеры, зачастую в жертву красоте приносится здоровье, в том числе и прочность костей. Именно вследствие патологической хрупкости костной ткани у «чистокровных» собак и кошек часто встречаются переломы конечностей, таза. Животное может даже не получать тяжелую травму, а, например, попросту неудачно спрыгнуть с высокого стула. Встречаются даже случаи врожденных переломов, которые котята или щенки получают, еще не родившись.

Одними из самых частых причин приобретенных переломов можно назвать травмы: ДТП — у собак (в 70% случаев животное сбивает машина или мотоцикл), падения с большой высоты — у кошек (примерно 55% случаев), механические повреждения (нанесенные людьми или другими животными), случайные бытовые (последнее особенно касается переломов хвостов). Больше половины переломов у представителей семейства кошачьих приходится именно на конечности, затем идут переломы таза и хвоста, потом — позвоночника и реже всего кошки повреждают кости черепа. У собак ситуация несколько иная: лапы и позвоночник травмируются в 60% случаев, тазовые кости — в 20% и примерно с такой же частотой — череп. Переломы ребер, особенно последнего, — частая травма у «уличных» собак. Также встречаются патологические травмы костей — вследствие заболеваний, неправильного кормления.

При этом ветеринары фиксируют различные типы переломов, каждый из которых опасен по-своему.

Обратите внимание

Нередко хозяева пренебрегают присмотром за животным, отправляя его на «самовыгул»: это и становится в большинстве случаев причиной падения кошек с балконов или из окон, не защищенных сеткой, а также попадания собак под колеса автомобилей и в руки догхантеров. По статистике каждое второе животное, отпущенное на самостоятельные прогулки, рано или поздно не возвращается домой, и чаще всего причиной этого становятся полученные травмы.

Типы переломов

В ветеринарной медицине существует несколько классификаций переломов: по происхождению, локализации и т. д. Мы приведем основные типы повреждений, характерных для собак и кошек.

По локализации:

- переломы трубчатых костей (передние и задние лапы);

- переломы плоских костей (тазобедренные кости);

- остальные переломы (хвост, челюсть, позвоночник).

По характеру повреждения:

- открытые, при которых повреждается не только кость, но и окружающие ткани, нарушается целостность кожного или слизистого покрова. Открытые переломы могут осложняться кровотечением и попаданием инфекции в рану;

- закрытые, без повреждения внешних покровов, что облегчает заживление и сохранение стерильности.

По направлению перелома относительно оси:

- поперечные (кость надломлена перпендикулярно оси конечности);

- косые (под углом к оси);

- продольные (по направлению оси, редкие случаи);

- спиральные (при насильственном винтообразном движении конечностей);

- оскольчатые (при отделении костных осколков);

- раздробленные (при сильном сдавливании трубчатых костей вдоль по оси).

Также переломы типизируют по степени повреждения костной ткани (трещины, надломы, полные переломы), по количеству (одиночные и множественные), по характеру смещения осколков и по анатомическому характеру. Чтобы точно определить тип травмы и предпринять верные меры, нужна диагностика: осмотр ветеринара, рентгенография или КТ (при подозрении на повреждение внутренних органов осколками костей назначают МРТ). Ни в коем случае не нужно предпринимать самостоятельных действий — так вы можете только навредить вашему любимцу.

Как же определить признаки перелома, чтобы незамедлительно обратиться в клинику?

Симптомы: как определить перелом у собаки или кошки

Самыми явными признаками перелома конечности служат поведение самого животного (оно старается не наступать на поврежденную лапу) и отек на месте закрытого перелома. Открытый же перелом виден невооруженным глазом. Лапа обычно не распрямляется до конца, при пальпации конечности животное чувствует острую боль, если перелом полный — слышится хруст осколков, задевающих друг друга.

Симптомы перелома хвоста также заметны со стороны — зачастую он искривлен, при попытке его ощупать кошка или собака болезненно реагирует, пытается оказать сопротивление. Хвост теряет свою двигательную функцию.

При переломах таза животное не может подняться на задние конечности или поднимается, но с трудом, испытывает проблемы с опорожнением кишечника и мочеиспусканием, отказывается от пищи и воды.

Повреждение позвоночника может проявляться параличом, непроизвольной дефекацией, недержанием мочи или отсутствием мочеиспускания. Животное не ест, тяжело дышит, не может поднять голову. Позвоночный столб заметно деформирован.

О переломе ребер свидетельствуют проблемы с дыханием, неестественное положение, которое принимает кошка или собака, беспокойство. При ощупывании заметны перепады на линии ребер.

Перелом челюсти у собак и кошек сопровождается носовым кровотечением, обильным слюноотделением, изменением прикуса.

При обнаружении таких симптомов хозяин (и не только он, но любой заметивший) немедленно должен оказать животному посильную первую помощь и доставить его в ветеринарную клинику.

Первая помощь при обнаружении признаков перелома у кошки или собаки

При подозрении на перелом животному нужно обеспечить максимально возможный покой, перенести на лежанку или в переноску. При переломе конечностей нужно постараться иммобилизовать поврежденную лапу (не пытаясь самостоятельно вправить кость!) и как можно скорее отправиться в ветцентр.

Если есть признаки перелома позвоночника — не меняя положения тела, осторожно переложите питомца на плед и так же, стараясь не тревожить (это чревато повреждениями спинного мозга), перенесите в машину. Если сломана челюсть — наденьте на питомца намордник, чтобы избежать смещения костных осколков.

Это важно!

Не пытайтесь самостоятельно вводить животному обезболивающие препараты или другие лекарства: это может лишь спровоцировать ухудшение состояния вашего любимца. Лучше поскорее отвезите животное в ветеринарную клинику: там проведут экстренную диагностику и назначат необходимую терапию.

Лечение переломов у домашних животных

Как мы уже говорили, для диагностики наличия перелома и его типа врач сначала осматривает и ощупывает животное, затем направляет его на рентгенографию, КТ или (в сложных случаях) на МРТ. По результатам диагностики ветеринарный врач назначает лечение. Оно может включать различные методы (в зависимости от тяжести травмы), но чаще всего это комплекс мер.

Консервативное лечение переломов костей у кошек и собак

Нехирургическое лечение начинается с обезболивания, чаще всего местного. Затем проводят процедуру репозиции осколков (при необходимости) и наложения лонгеты, гипсовой повязки, воротника для иммобилизации поврежденного участка. Нужно следить, чтобы повязкой были зафиксированы близлежащие суставы, а сама лонгета не сдавливала конечность или внутренние органы. Сейчас в ветеринарии практически не применяют тяжелый минеральный гипс, заменяя его легкими полимерными пластинами. При трещинах и надломах лонгету накладывают на 15–20 дней, при полных переломах — на срок до 40 суток.

Чтобы избежать воспаления на первом этапе лечения, могут быть назначены кортикостероиды. Также, в зависимости от поведения животного, — обезболивающие и седативные препараты. Последующие меры сводятся к введению животному лекарств, способствующих росту костной ткани и восстановлению прилегающих тканей. В современных клиниках применяются различные физиотерапевтические методики, что позволяет рассчитывать на более быстрое и успешное лечение перелома. В среднем молодые животные восстанавливаются после переломов в течение 3–5 недель, пожилые — 4–8 недель. 75% четвероногих пациентов ветеринарных клиник выздоравливают благодаря консервативному лечению, и лишь 25% нуждаются в лечении хирургическом.

Хирургическое лечение

При сложных переломах: осколочных и вдавленных переломах лап, травмах подвздошной, седалищной, лонной костей, челюсти и других требуется вмешательство ветеринара-хирурга. Он проводит операцию по механическому соединению отломков кости и их закреплению — остеосинтез. После срастания костной ткани соединительный материал (нити, спицы, пластинки, штифты) снимают.

На сегодняшний день практикуют три основных способа остеосинтеза:

- Интрамедуллярный остеосинтез, также называемый погружным. Соединение отломков происходит путем введения в интрамедуллярный канал специального фиксатора-стержня. Снаружи (на кости) соединение может быть закреплено винтами, серкляжными швами и т. д. Основными недостатками метода являются: опасность повреждения оперируемой кости и то, что стержень остается в костном канале навсегда, что может привести к разрушению костного мозга. Тем не менее методику применяют достаточно часто — более чем в 30% случаев.

- Экстрамедуллярный остеосинтез (пластиной). Технология накостного синтеза заключается в наложении на поврежденную кость специальных пластин и фиксирования их винтами. Такой метод обеспечивает надежную фиксацию и способствует быстрому заживлению тканей. Применяется в основном при переломах трубчатых костей при оскольчатых, косых и винтообразных типах повреждения. Однако при всех достоинствах метод не всегда применим к использованию у мелких животных — расположенные на слишком близком расстоянии хирургические шурупы способны вызвать резорбцию (разрушение) костной ткани. После срастания кости пластины удаляют. Данный метод остеосинтеза — самый распространенный: его используют в половине случаев хирургического вмешательства.

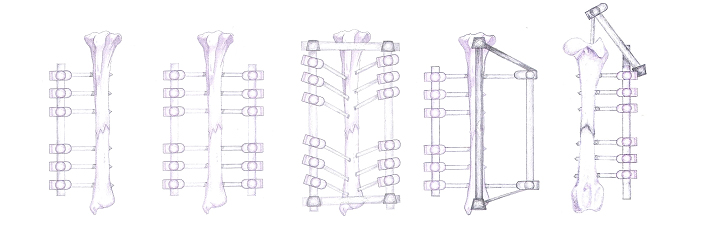

- Внеочаговый остеосинтез предусматривает применение метода внешней фиксации при помощи спиц, закрепляемых выше и ниже места перелома. Крупным животным обычно устанавливают аппарат Илизарова (см. рис. 1), мелким — аппарат одноплоскостной внешней фиксации. Недостаток метода — в неудобстве для животного и долгом восстановительном периоде, опасности развития инфекции мягких тканей. Достоинство — в малой травматичности для животного и возможности физических нагрузок, что уменьшает риск развития атрофии мышц после перелома. Внеочаговый остеосинтез применяется примерно в 10% случаев.

Выбор метода зависит от места перелома, его типа, и, конечно, от того, какую технику практикует хирург. Восстановление при хирургическом лечении занимает в среднем от 5 до 7 недель.

Восстановление домашних животных после переломов

Реабилитационный период после такой тяжелой травмы, как перелом, крайне важен для животного. Во время восстановления лучше ограничить физические нагрузки (особенно это касается активных собак), регулярно посещать ветеринара, давать питомцу витамины или, по рекомендации врача, перевести его на специальный корм, способствующий укреплению костей и регенерации тканей. Конечно, сроки реабилитации могут существенно отличаться: если после перелома хвоста кошка или собака восстанавливает здоровье уже через месяц, после перелома лапы — через полтора–два месяца, то тяжелая травма таза или позвоночника может давать о себе знать и через полгода, а некоторые животные, к сожалению, остаются инвалидами и нуждаются в специальных аппаратах для нормального передвижения.

Переломы у собак и кошек — тяжелое испытание как для самих животных, так и для их хозяев. Очень важно быстро обратиться в ветеринарную клинику, чтобы там смогли как можно более оперативно принять меры для лечения вашего четвероногого друга. Но главное, чтобы животное в любом состоянии и на любом этапе лечения чувствовало любовь и заботу хозяина — это будет для него лучшей терапией.

Источник

Филиппов Ю.И., Сидорова Ю.И.

Аннотация

В данной работе рассматриваются основные требования, предъявляемые к остеосинтезу оскольчатых переломов голени у собак. Сохранение кровоснабжения, а так же минимальная травматичность оперативного вмешательства являются наиболее важными аспектами в хирургическом лечении данной патологии. По мнению авторов, применение пластин с угловой стабильностью в сочетании с минимально-инвазивной техникой, является наиболее оптимальным способом хирургического лечения оскольчатых переломов голени у собак.

Актуальность. Хирургическое лечение переломов костей у собак является актуальным вопросом для практикующих ветеринарных врачей. Голень страдает в 20% случаев от общего количества переломов длинных трубчатых костей у собак [7]. Диафизарные переломы больше- и малоберцовой костей встречаются по мнению разных авторов от 83% до 72% [3,4]. Оскольчатые диафизарные переломы являются, как правило, результатом воздействия высокоэнергетических сил (автотравмы, падения с высоты и др.). Повреждения такого характера неизбежно сопровождаются контузией мягких тканей в зоне перелома и повреждением нейро-сосудистого снабжения костей. В связи с этим возникает необходимость использования максимально щадящих способов остеосинтеза. По мнению авторов таковыми являются чрескостный (внеочаговый) остеосинтез и минимально инвазивный остеосинтез пластинами с угловой стабильностью.

Материалы и методы. Чрескостный (внеочаговый) остеосинтез, осуществляемый с помощью спице-стержневых аппаратов наружной фиксации, выделяют следующих типов (рис.1): Iа – унилатеральный, фиксирующая штанга расположена с одной стороны, II – билатеральный, фиксирующие штанги расположены с двух сторон от кости, в пределах одной плоскости, Ib – комбинация двух унилатеральных фиксаторов, соединенных между собой дополнительными штангами, Ia tie-in – комбинация унилатерального типа и интрамедуллярного фиксатора, III- комбинация Ia типа и II типа, соединенных между собой дополнительными штангами [6].

Установка данных аппаратов внешней фиксации более легко осуществима с технической точки зрения, чем широко применяемый в гуманной медицине аппарат Илизарова. Так же конструкция зачастую обладает меньшим весом, и при проведении фиксирующих элементов в пределах «зон безопасности» (рис.2) не уступает в атравматичности во время установки [2].

Рис.1 Виды спице-стержневых аппаратов наружной фиксации: а – тип Iа, б – тип II, в – тип Ib, г – тип III, д – тип Ia tie-in

![Срез голени собаки в проксимальной части. Зоны безопасного введения фиксирующих элементов обозначены зелеными стрелками. Белой линией отмечено оптимальное расположение фиксирующих эелементов при использовании спице-стержневых аппаратов наружной фиксации II типа [2].](https://vetacademy.ru/images/articles/art-05-12-2016-2.jpg)

Рис.2. Срез голени собаки в проксимальной части.

Зоны безопасного введения фиксирующих элементов обозначены зелеными стрелками. Белой линией отмечено оптимальное расположение фиксирующих эелементов при использовании спице-стержневых аппаратов наружной фиксации II типа [2].

Рассматривая биомеханические характеристики спице-стержневых аппаратов наружной фиксации и пластин с угловой стабильностью (LCP – Locking Compression Plate) было доказано, что пластины с угловой стабильностью обеспечивают более жесткую фиксацию костых отломков [1]. Основное отличие LCP от остальных пластин – наличие особых отверстий с резьбой, которые позволяют фиксировать специальные винты под определенным неизменным углом, блокируя их тем самым в пластине. За счет равномерного распределения нагрузки между пластиной и винтами можно избежать ряда осложнений, таких как вырывание винтов и вторичное смещение отломков. Щадящий доступ и отсутствие плотного прилегания пластины к кости, обеспечивают оптимальные условия для заживления перелома.

Минимально инвазивный накостный остеосинтез (MIPO) голени проводили на клинически больных собаках с массой тела от 10 до 25 кг, на базе кафедры ветеринарной хирургии и Инновационного ветеринарного центра Московской ветеринарной академии (n=12), в период с 2014 по 2016 г.г.

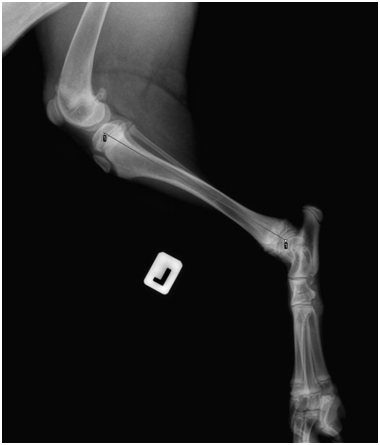

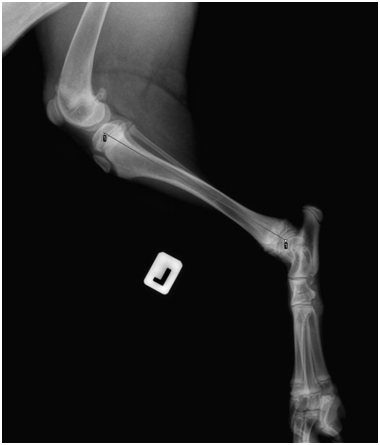

На этапе предоперационного планирования выполняли измерение длины здоровой конечности, во избежание укорочения поврежденной конечности после оперативного вмешательства (рис.3).

Рис.3. Измерение длины здоровой конечности при помощи цифровой рентгенографии.

Условия проведения оперативного вмешательства осуществляли по общепринятым правилам асептики и антисептики.

Результаты

На предоперационных рентгенограммах поврежденных конечностей диагностировали оскольчатые диафизарные переломы больше- и малоберцовой костей (рис.4 а,б). Рентгеновские снимки выполняли в двух проекциях, дорсо-вентральной и медиа-латеральной.

Рис.4а. Предоперационная рентгенограмма, медиа-латеральная проекция.

Рис.4б. Предоперационная рентгенограмма, дорсо-вентральная проекция.

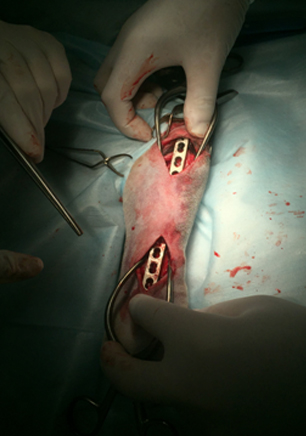

Оперативный доступ включал в себя проведения двух разрезов кожи с медиальной поверхности голени, в проксимальной и дистальной трети. Для удобства использовались ранорасширители по Гельпи (рис.5а). С помощью костного распатора и ножниц (тупая препаровка тканей) формировался эпипериостальный тунель вдоль поврежденной большеберцовой кости (Рис.5б). Далее пластина с угловой стабильностью временно фиксировалась к костным отломкам с помощью костных держателей (рис.6). После временной репозиции отломков выполняли серию интраоперационных рентгенограмм (рис.7а,б). Для определения и коррекции репозиции (значительное расхождение отломков, потеря оси) так же выполняли рентгеновские снимки (рис.8).

Рис.5а. Интрооперационное фото. MIPO (описание в тексте).

Рис.5б. Интрооперационное фото. MIPO (описание в тексте).

Рис.6. Интрооперационное фото. Временная фиксация пластины с угловой стабильностью (LCP).

Рис.7а,б. Интраоперационные рентгенограммы. Зелеными стрелками отмечены участки неполной репозиции.

Рис.8. Интраоперационная рентгенограмма. Достигнута удовлетворительная репозиция костных отломков.

По достижении функциональной репозиции костных фрагментов, пластина с угловой стабильностью фиксировалась с помощью соответствующих винтов диаметром 3,5 мм. Следует так же отметить, что LCP позволяют отступать от правила вводить в каждый отломок по 3 бикортикальных винта. Прохождение винта через 4 компакты (2 бикортикальных винта или 1 бикортикальный винт и 2 монокортикальных винта) считается минимальным условием для достижения стабильной фиксации [8]. Операционная рана закрывалась послойно по общепринятой методике. В завершении операции выполняли контрольные рентгенограммы в двух проекциях (рис.9 а,б).

Рис.9 Послеоперационные рентгенограммы: а – дорcо-вентральная проекция, б – медиа-латеральная проекция.

Опороспособность на прооперированную конечность восстановилась в раннем послеоперационном периоде (n=9 с 1 суток и n=3 со 2 суток). С целью оценки заживления перелома были выполнены рентгенограммы на 10, 20, 30 дни. (Рис.10, 11, 12 соответственно).

Рис.10. Послеоперационные рентгенограммы на 10 сутки. а – дорсо-вентральная проекция, б – медиа-латеральная проекция.

Рис.11. Послеоперационные рентгенограммы на 20 сутки. а – дорсо-вентральная проекция, б – медиа-латеральная проекция.

Рис.12. Послеоперационные рентгенограммы на 30 сутки. а – дорсо-вентральная проекция, б – медиа-латеральная проекция.

Удаление импланта проводили через 6 (n=4), 8 (n=6), 10 недель (n=2).

Выводы:

- использование имплантов с угловой стабильностью в сочетании с минимальным доступом позволяет максимально сохранить кровоснабжение области перелома и способствует ранней мобилизации пациента, сокращая сроки сращения перелома;

- минимально инвазивный остеосинтез пластинами с угловой стабильностью является наиболее перспективным направлением при хирургическом лечении оскольчатых переломов голени у собак;

- выполнение MIPO при оскольчатых переломах голени является технически не сложной процедурой.

Список литературы

- Сидорова Ю.И. Сравнительный анализ биомеханических аспектов применения пластин с угловой стабильностью и спице-стержневых аппаратов наружной фиксации при остеосинтезе голени у собак. Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2016. № 3. С. 6-11.

- Сидорова Ю.И., Филиппов Ю.И., Акимов А.В. Зоны безопасного введения фиксирующих элементов при лечении переломов костей голени у собак с использованием чрескостного остеосинтеза. Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные. 2014. № 4. С. 6-9.

- Boone EG, Johnson AL, Hohn RB: Distal tibial fractures in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 188:36, 1986. PUBMED Abstract.

- Boone EG, Johnson AL, Montavon P, et al: Fractures of the tibial diaphysis in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc 188:41, 1986. PUBMED Abstract.

- Johnson AL, Boone EG: Fractures of the tibia and fibula. In Slatter D, editor: Textbook of small animal surgery, ed 2, Philadelphia, 1993, WB Saunders, p 1866.

- Karl H.Kraus, James P.Toombs&Malcolm G.Ness External Fixation in Small Animal Practice, 2001.

- Unger M, Montavon PM, Heim UFA: Classification of fractures of long bones in the dog and cat: introduction and clinical application. Vet Comp Orthop Traumatol 3:41, 1990.

- AO Manual of Fracture Management – Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) Tong G. O., Bavonratanavech S. Thieme, 2007. – с. 381.

Вернуться к списку

Источник