Ортопедическое лечение с переломами челюстей

Ортопедическое лечение переломов челюстей. Лигатурные повязки.Ортопедическое лечение переломов челюстей проводится различно в зависимости от следующих условий: Таким образом, при выборе ортопедического аппарата необходим учет всех указанных условий. Может быть применен одночелюстной или двучелюстной, съемный или несъемный, временный или стационарный, внутриротовой, внеротовой или комбинированный аппарат. Среди перечисленных условий есть одно, от которого зависит не только применение той или другой конструкции аппарата, но и характер ортопедического вмешательства, а именно достаточно ли одной иммобилизации отломков или необходимо сначала вправить отломки, а потом их иммобилизовать, т. е. нужен только фиксирующий или нужен вначале репонирующий, а потом фиксирующий аппарат. Этим условием является отсутствие или наличие смещения, а при смещении следует различать два его вида: нестойкое или стойкое. При отсутствии смещения лечение сводится к иммобилизации отломков и удержанию их в анатомически правильном положении. При наличии нестойкого смещения нужно сначала репонировать отломки, т. е. установить их в правильную окклюзию с зубным рядом противоположной стороны, а затем фиксировать. Репозиция в этих случаях производится ручным способом и отломки устанавливаются в правильном положении одномоментно. Следовательно, репозиция и иммобилизация в этих случаях производятся одновременно.

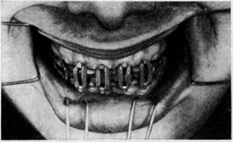

При запущенных переломах, т. е. если с момента перелома прошло больше 10—14 дней и на смещение отломков действует не только сократительная способность, но и эластическая ретракция мускулатуры, смещение становится стойким и, как сказано выше, часто наблюдается картина миогенной контрактуры; при этом репозиция отломков ручным способом невозможна и приходится прибегать к вправляющим аппаратам. В таких случаях к иммобилизации отломков приступают лишь после произведенной репозиции отломков. В случаях переломов челюсти без смещения или с нестойким смещением отломков, репонированных одномоментно ручным способом, ортопедическое лечение сводится к иммобилизации отломков. Для этой цели применяются фиксирующие аппараты. Последние делятся на две группы: на внелабораторные и лабораторные шины. Каждая группа шин делится в свою очередь на несъемные и съемные. К внелабораторным несъемным шинам относятся лигатурные повязки и проволочные шины. Для лигатурной повязки применяется бронзо-алюминиевая проволока толщиной 0,5 мм или медная звонковая без обмотки. Звонковая проволока менее удобна, чем бронзо-алюминиевая, так как она толще (ее диаметр 0,75 мм) и с трудом проходит через межзубные промежутки. В тех случаях, когда межзубный промежуток широкий, лучше применять проволоку диаметром 0,6—0,7 мм, так как такой толщины лигатура прочнее. Для наложения повязок берут кусок проволоки, прокаливают на огне и протирают его ватой со спиртом. Проволока обладает вязкостью и мягкостью, гнется подобно нитке, не ломаясь. Повязка из проволочной лигатуры применяется для связывания зубов, расположенных на одной челюсти, и для межчелюстной фиксации отломков. Предпочтение этому способу фиксации отломков перед другими отдают в тех случаях, когда у больного повреждена слизистая оболочка, имеется отечность и большая болезненность травмированных тканей и когда нет возможности по тем или другим причинам применять другой метод фиксации. Разумеется, что необходимым условием для применения лигатурного скрепления является наличие функционально-полноценных антагонирующих зубов на обеих челюстях. При срединном переломе накладывают две повязки в области боковых зубов, справа и слева. При двустороннем переломе накладывают еще повязку в области фронтальных зубов для иммобилизации среднего отломка. Для связывания челюстей используются премоляры, моляры, а иногда и резцы. Зубы, стоящие на линии перелома, а также подвижные зубы не могут быть использованы для лигатурного скрепления. Необходимым условием является охват повязкой одноименных зубов. Повязки накладывают следующим образом: кусочек мягкой лигатурной проволоки длиной 12—15 см складывают вдвое в виде шпильки. На изгибе шпильки проволоку скручивают так, чтобы образовалась небольшая петелька. Оба свободных конца лигатурной проволоки при помощи пинцета вводят одновременно с вестибулярной стороны в один из межзубных промежутков. Концы проволоки разводят с лингвальной стороны в разных направлениях, сгибают ими шейки соседних зубов и проводят кнаружи в вестибулярную сторону. Дистальный конец выведенной наружу проволоки продевают через петельку для устойчивости повязки и для предотвращения проскальзывания петельки в глубь межзубного промежутка. Оба конца лигатурной проволоки скручивают вместе по ходу часовой стрелки. Концы срезают так, чтобы нх длина не превышала 3—4 мм, и подгибают с таким расчетом, чтобы они не ранили слизистую оболочку губ и щек. После того как повязки наложены на обе челюсти справа и слева, отломки устанавливают руками в правильное положение. Больного просят сомкнуть зубы для придания челюстям нормального соотношения. Затем проводят небольшой кусок лигатурной проволоки через обе петельки каждой стороны верхней и нижней челюстей, концы ее также скручивают, излишек срезают, оставшийся скрученный кусочек подгибают. Таков метод наложения лигатурных повязок по Айви. Существует еще следующий способ связывания верхней и нижней повязок. Излишки концов верхней и нижней повязок не срезают, а скручивают вместе и таким образом связывают нижнюю челюсть с верхней. А. А. Лимберг предлагает другой способ лигатурного связывания челюстей. По его способу связывают не два зуба, а охватывают лигатурой по одному зубу. Куски проволоки длиной 5—6 см изгибают в виде шпилек и проводят вокруг шеек отдельных зубов таким образом, чтобы один конец проволоки проходил с мезиальной, а другой — с дистальной стороны каждого зуба. То же самое проделывают с одноименными зубами противоположной челюсти. Затем накладывают лигатуры на другой стороне нижней и верхней челюстей. Концы лигатур, наложенных на каждый зуб верхней и нижней челюстей, скручивают по ходу часовой стрелки, а затем скручивают попарно завитки нижних лигатур с завитками зерхних, обрезают и инструментом подгибают так, чтобы они не ранили слизитую оболочку губ и щек. Концы должны быть так скручены, чтобы верхние и нижние зубы были плотно сомкнуты. Кормление жидкой ищей производится через промежутки между зубами, если таковые имеются, или через щели за зубами мудрости. Существуют еще другие методы лигатурного связывания челюстей: Гейкина, Вильга, Тигерштедта. Лигатурное связывание зубов является временным лечебным мероприятием и применяется весьма ограниченно, так как этот способ фиксации отломков нижней челюсти влечет за собой расшатывание зубов. Пользование этим способом показано главным образом при обширных разрушениях подбородочной области для связывания боковых отломков, на которых имеются устойчивые жевательные зубы. Срок действия лигатурной повязки не должен превышать 3—5 дней. При лигатурном связывании зубов с целью межчелюстной фиксации необходимо применение стандартной подбородочной повязки. Лигатурные повязки еще применяются при расшатывании зубов. В этих случаях можно пользоваться непрерывной вязью, так называемой восьмеркой, описанной еще Гиппократом. В этих случаях лигатурная повязка только связывает зубы, но не отражается вредно на их устойчивости, как это наблюдается при межчелюстной фиксации, поэтому ею можно пользоваться более продолжительный промежуток времени. – Также рекомендуем “Гнутые проволочные шины. Одночелюстная гладкая связующая шина-скоба.” Оглавление темы “Ортопедические аппараты.”: |

Источник

- Стоматология

- Ортопедическая стоматология

- Зуботехническое дело в стоматологии.

Фор (Le Fort) различает зри типа неогнестрельных переломов верхней челюсти:

I тип – неполный или горизонтальный перелом тела верхней челюсти,

П тип – полный озрыв верхней челюсти с носовыми костями,

III тип – полный отрыв верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями.

Основными симптомами переломов верхней челюсти является нарушение смыкания зубов за счет смещения отломков.

Для лечения двусзоронних переломов используют проволочную шину, предложенную Я. М. Збаржем (рис. 170).

Рис. 170. Гнутая проволочная шина Збаржа

Для ее изготовления берут алюминиевую проволоку длиной 75-80 см. С каждой стороны концы проволоки длиной

15 см загибают навстречу друг другу и скручивают в виде спирали. Угол между длинными осями проволоки не должен превышать 45°.

Витки одного конца идут по часовой, а другого – против часовой. Образование витых отростков считается законченным тогда, когда средняя часть проволоки между последними витками равна расстоянию между премолярами. Эта часть в дальнейшем является передней частью назубной шины. Боковые части изгибают из свободных концов проволоки. Внутриротовую часть шины укрепляют к зубам лигатурной проволокой после вправления отломков.

Внеротовые отростки отгибают вверх, к голове, так, чтобы они не касались лица. После этого накладывают гипсовую повязку, в которую припасовывают концы проволочных отростков.

Лечение переломов верхней челюсти со смешением отломков книзу, при неповрежденной нижней челюсти, можно провести с помошыо збодесневой шины Вебера (рис. 171).

На верхнюю челюсть по оттиску получают модель. Из проволоки диаметром 0,8 мм изгибают каркас, охватывающий .воими дугами зубной ряд со всех сторон и отстоящий от зубов на 1,0 мм. Чтобы шина не оседала под действием жевательного давления, через межзубные промежутки (контакты) на жевательной поверхности зубов пропускают про-

волочные перемычки (по 2-3 на каждой стороне). Их делают длиннее требуемых, а свободные концы после пайки не обрезают, чтобы концы надежно фиксировали каркас на установленном месте после выплавления воска из кюветы.

К наружной поверхности каркаса припаивают или приваривают овальные трубки диаметром 3-4 мм, служащие втулками для внеротовых рычагов. В области клыков рычаги имеют крутой поворот назад, к ушной раковине. К рычагам или стержням припаивают тонкую проволоку, изогнутую волнообразно для соединения резиновыми тягами с головной повязкой.

После изготовления каркаса моделируют шину воском, закрывая зубы до окклюзионной поверхности. Последние оставляют открытыми для контроля смыкания зубов. Базис покрывает верхнюю челюсть с вестибулярной стороны до переходной складки, покрывает твердое небо. Проволочный каркас должен располагаться в толще базиса. При наличии поднутрений базис утолщают или укладывают его на изоляцию. Втулки заполняют гипсом или вставляют в них деревянные вкладыши во избежание заполнения пластмассой. В кювету гипсуют обратным способом. Тестообразную пластмассу сначала в небольшом количестве подкладывают под каркас в переднем участке, затем сверху каркаса. Сложенные части кюветы ставят под пресс и медленно прессуют, чтобы не выжать проволочный каркас за пределы пластмассы. После замены воска на пластмассу горячей полимеризацией, удаляют грат, обрезают концы проволочных перемычек, шину обрабатывают, шлифуют и полируют.

При применении вместо базисной быстротвердеющей пластмассы проволочный каркас помещают на модель и моделируют шину не воском, а пластмассой. Полимеризацию проводят в экспресс полимеризаторе.

Готовую шину с помощью внеротовых рычагов или стержней соединяют с головной повязкой.

При двустороннем переломе верхней челюсти и ограниченной подвижности отломков репозицию отломков и их фиксацию проводят аппаратом 3. Я. Шура. По общепринятой методике готовят коронки на клыки и первые премоляры верхней челюсти. После их припасовки на модели изгибают стальную дугgt; из проволоки диаметром 1,2-1,5 мм и спаивают ее с коронками. К шине в области 65|56 зубов с вестибулярной стороны припаивают плоские трубки сечением 4×2 мм, длиной 15 мм. В трубки вставляют стержни такого же сечения. Свободные концы стержней изгибают по щечной поверхности зубов, в области углов рта выводят их наружу и направляют кзади, а на уровне короткого верхнего стержня выгибаюз ему навстречу.

На голове больного формируют гипсовую шапочку, вгип- совывая в нее с обеих сторон короткие стержни так, чтобы они располагались несколько кзади латерального края орбиты и опускались внизу до уровня крыльев носа.

Перемещение отломков челюсти достигается изменением направления внеротовых стержней. После установления челюсти в правильное положение концы рычагов связывают лигатурой.

Лечение односторонних переломов верхней челюсти с туг гоподвижными отломками осуществляют с помощью проволочных шин с межчелюстным вытяжением. С этой целью готовят шину с зацепными петлями на верхнюю челюсть. На нижнюю челюсть изгибаю! шину Тигерштедта с зацепными петлями только на здоровой стороне. При ее изгибании из алюминиевой проволоки диаметром 1,8 мм через каждый сантиметр изгибаю! петли. Длина петли должна быть в пределах 3-4 мм. По направлению к десне петли изгибаются под углом 35-45°. Петли, расположенные на шине для верхней челюсти должны противостоять петлям на шине для нижней челюсти. На отломке шина остается гладкой и не фиксируется лигатурой. После укрепления шины на здоровой стороне накладывают межчелюстную резиновую тягу, а между опущенным отломком верхней челюсти устанавливают резиновую прокладку. После вправления отломков свободный конец шины на верхней челюсти привязывают к зубам.

При полном отрыве верхней челюсти со смещением ее кзади и при вколоченном переломе вытяжение отломка проводится с помощью стержня из стальной проволоки, один конец которого прикрепляется к внутриротовой шине, а другой – к гипсовой головной повязке.

Источник: Смирнов Б А.. Щербаков А. С., «Зуботехническое дело в стоматологии.» 2002

А так же в разделе «Ортопедическое лечение переломов верхней челюсти »

- Глава 76. Общие сведения

- Первая врачебная помощь при переломах челюстей (транспортная иммобилизация).

- Ортопедическое лечение переломов альвеолярного отростка

- Ортопедическое лечение переломов нижней челюсти.

Источник

- Авторы

- Файлы

- Литература

Ковалёва А.С.

1

Амоян Э.Ф.

2

Совозу А.М.

1

Хакуй С.А.

2

1 МАОУ ВО “Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования”

2 МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

1. Кабанов Б.Д., Малышев В.А. Переломы челюстей. М.:Медицина, 2009г.

2. Базикян Э.А., Робустова Т.Г., Лукина Г.И. и др./ Под редакцией Э.А. Базикяна Пропедевтическая стоматология».М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010г.

3. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

4. Курляндский В.Ю. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

5. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2010г.

6. Оксман И.М., Гаврилов Е.И. Ортопедическая стоматология, М.:Медицина, 2012 г.

Актуальность проблемы лечения переломов челюстей обусловлена неуклонным ростом количества повреждений костей лица, утяжелением характера травмы, и все еще не снижающимся количеством посттравматических осложнений, нередко приводящих пострадавших к инвалидности, что представляет собой значительную медико-социальную проблему. Среди повреждений костей лица чаще других встречаются переломы нижней челюсти, от 75 до 92%, причем, наиболее часто – от 57 до 65% случаев линия перелома локализуется в области ее угла, что обусловлено характером травмы и анатомо-топографическими особенностями строения челюстей. В большинстве случаев (в 62-75%) репозиция и фиксация отломков осуществляется с помощью назубных проволочных шин с межчелюстной резиновой тягой.

Лечение переломов верхней челюсти

Существует консервативный и хирургический метод лечения переломов верхнечелюстной кости.

К консервативному (или ортопедическому) методу относится изготовление назубных металлических шин на верхнюю и нижнюю челюсть, которые соединяются резиновой тягой. Эти шины, в свою очередь, фиксируются к гипсовой головной шапочке специальными стержнями. Некоторые авторы предлагают фиксировать шины к другим костям лицевого скелета, которые не повреждены.

К хирургическому методу относится использование различных металлических приспособлений, которые внедряются в костные отломки (например, спицы Киршнера, костный шов, мини-пластины и др.). Эти приспособления прочно фиксируют фрагменты, что создает благоприятные условия для образования костной мозоли.

Перелом нижней челюсти.

Перелом нижней челюсти – достаточно часто встречаемая патология в хирургической стоматологической практике.

Классификация переломов

По типу переломы челюсти подразделяются на:

1.Травматические, которые развивается в результате действия травмирующего фактора

2.Патологические, развивающиеся вследствие истончения кости (при хроническом остеомиелите, кистах или злокачественных образованиях)

Лечение нижнечелюстных переломов

Лечение данной патологии начинают с репозиции отломков и решения судьбы зуба, оказавшегося в щели перелома. Удаляют такие зубы, если:

1.Они мешают правильному сопоставлению отломков

2.Они полностью вывихнуты

3.Они сломаны на уровне корня

4.Присутствует воспалительный процесс на верхушках корней

5.Присутствуют симптомы пародонтита среднетяжелой или тяжелой степени

Следующим этапом является обработка и сшивание раны (лунку ушивают наглухо).

Третий шаг – создание оптимальных условий для сращения костных фрагментов нижней челюсти путем постоянной иммобилизации, которая включает консервативный и оперативный методы.

К консервативному методу относится наложение назубных шин из металлической проволоки, самая популярная из которых – шина Тигерштедта, которую накладывают на 3-6 недель.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 2.

Оперативный (или хирургический) метод используется в тех случаях, когда у пациента с переломом мало своих зубов или они подвижны (в результате пародонтоза), когда не удается провести качественную репозицию отломков. Суть данного метода заключается в применении особых металлических приспособлений (например, костный шов, спицы, пластины), которые вживляются в кость и соединяют отломки между собой.

Стоит отметить, что пациенту с переломом нижней челюсти показана также медикаментозная терапия:

- Антибиотики – с целью предупреждения развития воспалительного процесса

- В первые дни – гипосенсибилизирующие и обезболивающие препараты

- Обработка полости рта растворам антисептиков

- Препараты для поддержания иммунитета

Также пациенту необходимо поддерживать гигиену полости рта на должном уровне. С первых же дней больному можно назначить физиотерапевтические процедуры. В норме (при правильном сопоставлении отломков и отсутствии воспалительных явлений) фрагменты челюсти срастаются через 1,5-2 месяца.

Библиографическая ссылка

Ковалёва А.С., Амоян Э.Ф., Совозу А.М., Хакуй С.А. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ РЕПОНИРУЮЩИМИ АППАРАТАМИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – С. 690-691;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10640 (дата обращения: 19.01.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник