Оптимальной для выявления перелома ладьевидной кости запястья является

Перелом ладьевидной кости. Диагностика и лечение

Среди всех костей запястья чаще всего подвергается переломам ладьевидная кость. Причиной этого является размер и расположение нормальной ладьевидной кости. Ладьевидную кость относят к проксимальному ряду костей запястья. Однако анатомически она вклинивается в дистальный ряд. Лучевая девиация или тыльное сгибание кисти в норме ограничено упором лучевой в ладьевидную кость. В этом месте часто возникают стрессовые переломы.

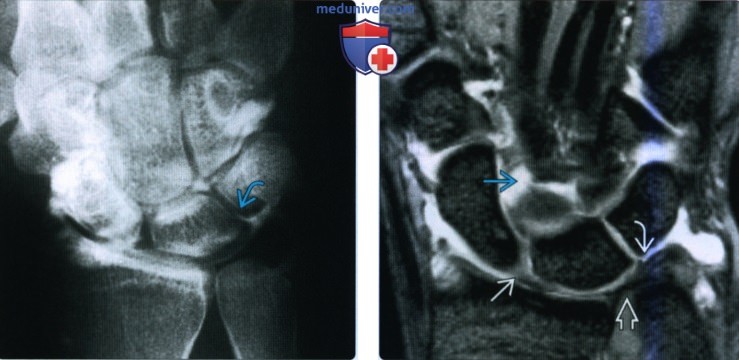

Кровеносные сосуды, питающие ладьевидную кость, в норме проникают через кортикальный слой на дорсальной поверхности близ бугорка в области средней трети. Следовательно, в проксимальной порции кости нет прямого кровоснабжения. Недостаточное кровоснабжение при переломе ладьевидной кости может обусловить замедленное сращение или привести к аваскулярному некрозу.

Аксиома: чем проксимальнее расположена линия перелома ладьевидной кости, тем выше вероятность развития аваскулярного некроза.

Врачу очень важно знать, что больной, обратившийся с жалобами на «растяжение запястья», может иметь скрытый перелом ладьевидной кости. Часто это повреждение может быть исключено на основании физикального обследования. Как будет показано дальше, нормальная рентгенограмма не исключает этого перелома.

Аксиома: у больных, поступивших с симптомами растяжения лучезапястното сустава, следует подозревать перелом ладьевидной кости.

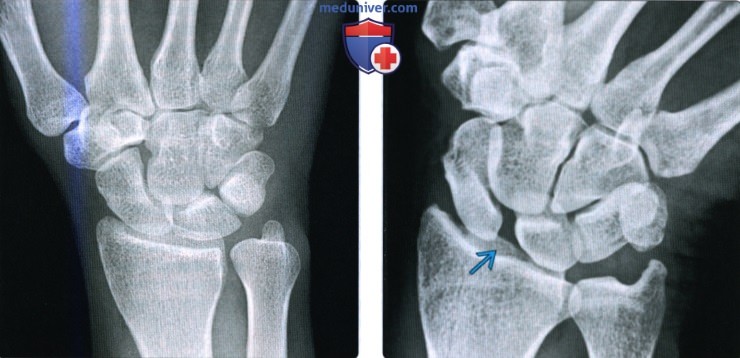

Как показано на рисунке, переломы ладьевидной кости можно разделить на четыре группы.

Класс А: переломы средней трети

Класс Б: переломы проксимальной трети

Класс В: переломы дистальной трети

Класс Г: переломы бугорка

Обычно переломы ладьевидной кости возникают при насильственном переразгибании лучезапястного сустава. Тип перелома зависит от положения предплечья в момент травмы. Считается, что переломы класса А происходят в результате лучевого отведения с переразгибанием, что приводит к сдавлению средней трети ладьевидной кости шиловидным отростком лучевой кости.

При осмотре обычно обнаруживают максимальную болезненность на дне анатомической табакерки. Кроме того, лучевое отведение запястья или давление по оси большого пальца усиливают боль.

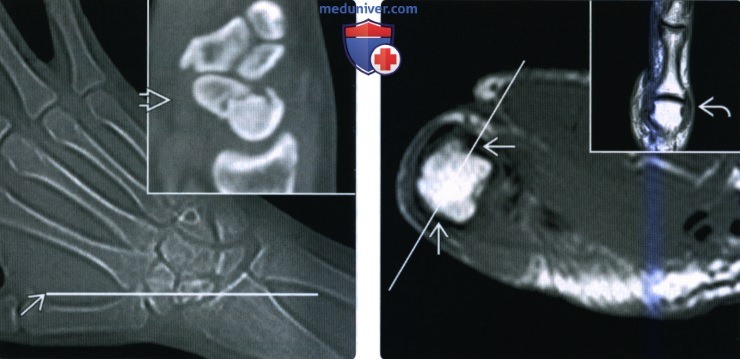

Рутинные рентгенограммы, включающие переднезаднюю, боковую и косую проекции, могут не выявить перелома. Если врач подозревает перелом на основании клиники, то для его подтверждения могут потребоваться правая и левая косые проекции, а также томограммы. Несмотря на это, иногда перелом можно обнаружить на снимках лишь через 4 нед с момента травмы. Косвенным признаком острого перелома ладьевидной кости является смещение жировой полоски.

Кроме определения прямых или косвенных рентгенологических признаков перелома, перед интерпретацией рентгенограмм необходимо вспомнить ряд важных моментов.

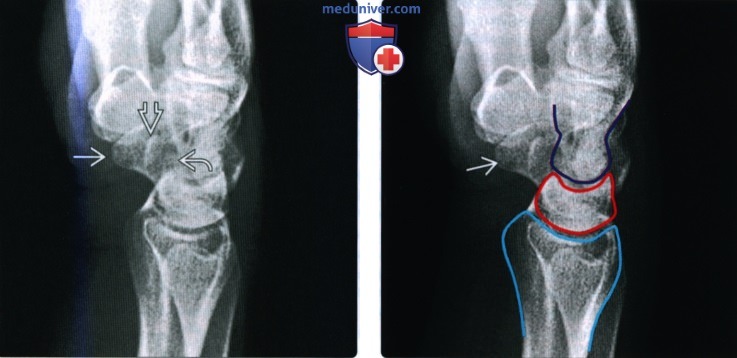

Переломы со смещением, или нестабильные. Смещение костных фрагментов относительно друг друга или необъяснимая вариабельность положения фрагментов на разных проекциях указывают на нестабильный перелом. Вывихам, как правило, подвержены дистальный фрагмент и кости запястья, которые смещаются в дорсальном направлении. Проксимальный фрагмент и полулунная кость в целом сохраняют нормальные соотношения с лучевой костью.

Ротационный подвывих ладьевидной кости. Это непростое для обнаружения осложнение можно заподозрить, если расстояние между ладьевидной и полулунной костями больше 3 мм. Оно нередко сочетается с переломом полулунной кости и часто сопровождается посттравматическим артритом.

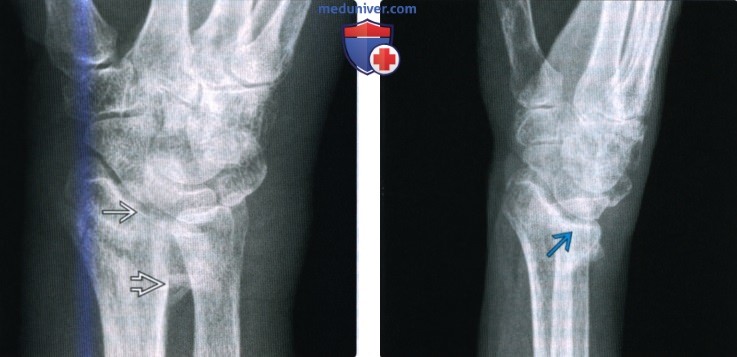

Старые переломы ладьевидной кости. Рентгенологический признак этих повреждений — склерозированные края фрагментов. Кроме того, определяемое на снимке расстояние между фрагментами будет равно расстоянию между другими костями запястья.

Ладьевидная кость, состоящая из двух частей. Это вариант нормы, который ошибочно можно принять за перелом класса А. Наличие нормальной гладкой границы костей указывает на этот вариант.

Большинство (90%) переломов ладьевидной кости не сопровождается другими повреждениями. К повреждениям, связанным с ее переломами, относятся следующие:

1. Вывих в лечезапястном суставе.

2. Вывих костей запястья проксимального или дистального ряда.

3. Перелом дистального отдела лучевой кости.

4. Переломовывих I пальца типа Беннетта.

5. Перелом или вывих полулунной кости.

6. Разъединение ладьевидно-полулунного сочленения.

Лечение переломов ладьевидной кости

Лечение переломов ладьевидной кости спорно и, к сожалению, чревато осложнениями. В целом переломы ее дистального отдела, как и поперечные переломы, заживают с меньшим числом осложнений, чем переломы проксимального отдела или косые переломы. Рекомендуется гипсовая иммобилизация, однако относительно положения большого пальца и предплечья, как и продолжительности гипсовой иммобилизации, существуют разногласия. Авторы рекомендуют переломы проксимальной трети иммобилизовать на срок 12 нед, переломы средней или дистальной трети — минимум на 8 нед. Как и при иммобилизации других видов переломов, важными элементами первой помощи при лечении переломов ладьевидной кости будут лед и приподнятое положение конечности.

Клинически заподозренные, но рентгенологически не выявляемые переломы ладьевидной кости. Больного следует вести, как и при переломах ладьевидной кости без смещения. Предплечье помещают в гипсовую повязку для I пальца. Большой палец должен занимать положение захвата, предплечье — физиологическое положение, а лучезапястный сустав должен быть в положении 25° разгибания. Гипсовая повязка начинается с межфалангового сустава I пальца и заканчивается на середине предплечья. Через 2 нед следует провести повторные клиническое и рентгенологическое обследования. Если определяют перелом, заново накладывают гипс минимум на 6 нед. Если перелом не обнаруживают, но данные обследования позволяют клинически подозревать перелом, гипс накладывают вновь и больного повторно осматривают через 2 нед.

Переломы ладьевидной кости без смещения. Накладывают длинную гипсовую повязку для I пальца протяженностью до межфалангового сустава I пальца. Предплечью и I пальцу придают положение, указанное в предыдущем разделе. Через 6 нед повязку можно заменить на короткую для I пальца на остальное время иммобилизации, которая длится в целом 8—12 нед.

Переломы ладьевидной кости со смещением. Больному накладывают ладонную лонгету и направляют к опытному хирургу для попытки закрытой репозиции. Если попытка окажется безуспешной, показана открытая репозиция.

Некоторые авторы рекомендуют для переломов без смещения иные методы лечения, включающие короткую гипсовую повязку для I пальца при положении лучезапястного сустава в легком тыльном сгибании и предплечья — в нейтральном. Наряду с этим некоторые авторы рекомендуют полностью покрывать I палец гипсовой повязкой.

Осложнения переломов ладьевидной кости

Осложнения при переломах ладьевидной кости могут развиться, несмотря на оптимальное лечение.

1. Аваскулярный некроз нередко сопутствует переломам проксимальной трети, неадекватно репонированным переломам со смещением, оскольчатым или неадекватно иммобилизованным переломам.

2. Переломы, леченные запоздало или неадекватно, часто осложняются замедленной консолидацией или несращением.

– Также рекомендуем “Перелом трехгранной кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей запястья, предплечья”:

- Перелом ладьевидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом трехгранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом головчатой кости. Диагностика и лечение

- Перелом крючковидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом кости трапеции. Диагностика и лечение

- Перелом гороховидной кости. Диагностика и лечение

- Классификация переломов лучевой и локтевой костей

- Перелом локтевого отростка. Диагностика и лечение

- Переломы головки и шейки лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы венечного отростка. Диагностика и лечение

Источник

Введение в лучевую диагностику травм запястья и кистиК дистальной трети верхней конечности относится дистальная треть предплечья, запястье, кисть и пальцы. Несмотря на то, что они являются отдельными анатомическими образованиями, они функционируют и часто повреждаются как одно целое. В статьяъ на сайте рассматриваются типичные виды повреждений костей и мягких тканей, связанные с определенной анатомической структурой с акцентом на взаимодействие между этими структурами. Рентгенография и КТ остаются основными методами визуализации повреждений костей, в то время как МРТ и УЗИ являются ключевыми средствами для выявления патологических изменений мягких тканей. а) Терминология и условные обозначения. При описании патологических изменений в запястье используются различные термины. В этом тексте анатомически медиальный край запястья и кисти обозначается как локтевой, а анатомически латеральный край – как локтевой, за исключением случаев, где такая практика может привести к путанице. Ладонная поверхность запястья и кисти описывается как ладонная (волярная). При острой травме разрывы сухожилий могут быть полными и частичными. Более постепенно развивающиеся дегенеративные изменения, обычно связанные с хронической повторной микротравмой, обозначаются как тендинопатия, а не тендиноз или тендинит, как в других статьях на сайте. Литература переполнена эпонимами и акронимами, используемыми в связи с травмой запястья и кисти. В связи с этим одна глава посвящается обзору самых часто используемых терминов. Она далеко не полная, но может служить в качестве практической основы. Эпонимы часто применяются неправильно. Например, термин перелом Холлиса часто используется для описания переломов дистального конца лучевой кости независимо от фактического типа перелома, повреждения суставной поверхности и возраста пациента. Точное описание компонентов повреждения, в том числе локализация, угловое отклонение, смещение, оппозиция и захват суставной поверхности гораздо важнее для лечения пациента, чем выбор правильного эпонима. Терминология металлических конструкций тоже может вызвать замешательство. Основные типы металлических конструкций описаны с акцентом на частые осложнения после установки пластин, шурупов и проволоки. Шуруп Гербета рассматривается отдельно в связи с исторической важностью при лечении переломов ладьевидной кости.

б) Анатомические особенности. Дистальная треть предплечья включает в себя дистальную 1/3 лучевой и локтевой кости, поскольку они образуют сустав с проксимальным рядом костей запястья и друг с другом. Запястье включает в себя дистальный лучелоктевой сустав, суставы проксимального и дистального ряда костей запястья и запястно-пястный сустав. Кисть включает запястно-пястные суставы, пястно-фаланговые суставы и диафизы промежуточных пястных костей; большой палец с пястно-фаланговым и межфаланговым суставами и промежуточными фалангами или па-лецами, в том числе пястно-фаланговые и межфаланговые суставы и фаланги. Изображения могут накладываться друг на друга и поэтому важно иметь четкое представление об анатомической структуре, которую необходимо оценить. Во избежание ошибок каждый палец описывается под своим названием, как например, указательный палец, средний палец, безымянный палец или мизинец без использования нумерации. Однако пястные кости и лучи (луч = пястная кость + палец) нумеруются. В запястье и кисти встречается множество мелких и сесамовидных костей, которые ошибочно могут быть приняты за патологию, если не будут распознаны как анатомические варианты. Приводится обзор самых частых сесамовидных и мелких костей. Исторически жировые подушки около запястья считались полезными ориентировками при выявлении переломов. Последнее исследование показало, что они не относятся к достоверному признаку прогнозирования переломов. Внутренние (межкостные) и внешние (капсулярные) связки запястья важны для обеспечения стабильности и подвижности. Внутренние связки определяются как соединяющие одну кость запястья с другой костью запястья. Несмотря на большое количество межзапястных связок, ладьевидно-полулунная связка, оказывающая сопротивление ладонному сгибанию ладьевидной кости и тыльному сгибанию полулунной кости, и полулунно-трехгранная связка, которая компенсирует движение проксимального ряда костей запястья в противоположном направлении, являются самыми важными. Внешние связки определяются как соединяющие кости запястья с прилежащими структурами, как например, дистальный конец лучевой кости, дистальный конец локтевой кости и/или пястные кости. Внешние связки обеспечивают общую стабильность запястья, в то время как внутренние связки-точные движения запястья. Треугольный фиброзно-хрящевой комплекс обычно рассматривается отдельно от остальных связок запястья в связи с простотой клинической оценки и лечения. Треугольный фиброзно-хрящевой комплекс состоит из собственно фиброзно-хрящевого слоя (суставной диск), вклинивающегося между дистальным концом локтевой кости и проксимальным рядом костей запястья, тыльной и ладонной лучелоктевой связок, (локте)менискового аналога, ладонного локте-трехгранной и локте-полулунной связок и локтевой коллатеральной связки. Последняя не является истинной связкой, а считается различными авторами компонентом подвлагалища локтевого разгибателя запястья и медиальной частью локте-трехгранной связки. Треугольный фиброзно-хрящевой комплекс является неотъемлемым элементом, обеспечивающим стабильность дистального лучелоктевого сустава. Сухожилия сгибателей направляются от дистальной трети предплечья в запястье, где сухожилия глубокого и поверхностного сгибателя и сухожилие длинного сгибателя большого пальца проходят через запястный канал и переходят на пальцы. На каждом пальце поверхностное сухожилие отдает тяж к пястно-фаланговому суставу, окружает глубокое сухожилие у проксимального межфалангового сустава и прикрепляется к основанию средней фаланги на ладонной поверхности. Глубокое сухожилие продолжается в дистальном направлении и прикрепляется к основанию дистальной фаланги. Сгибательный аппарат окружен фиброзно-костным каналом, обеспечивающим свободное движение пальцев. В образовании канала участвуют кольцевая и крестообразные связки, которые покрыты синовиальной оболочкой. Сухожилия разгибателей переходят с дистальной трети предплечья в шесть отдельных фиброзно-костных каналов по тыльной поверхности запястья. Они продолжаются в пальцы, где каждое сухожилие разгибателя пальца разделяется на проксимальный, центральный и латеральный пучки, продолжаясь дистально, образуя влагалище разгибателя и прикрепляясь к основаниям проксимальной, средней и дистальной фаланг, обеспечивая разгибание пальца. К основным нервам в кисти и запястье относятся срединный, локтевой и лучевой нервы. Срединный нерв подвергается риску сдавливания стенками запястного канала при прохождении через него. Локтевой нерв чувствителен к повреждению при вхождении в канал Гийона по локтевому краю ладонной поверхности запястья и разделяется на глубокую (двигательную) и поверхностную (чувствительную) ветви. Лучевая и локтевая артерии разделяются на глубокие и поверхностные дуги по ладонной поверхности кисти. Локтевая артерия подвергается особому риску повреждения в 2-см сегменте при покидании поверхностной ветви канала Гийона и прохождении через удерживатель сгибателей до вхождения в ладонный апоневроз. Лучевая артерия подвергается риску при прохождении поверхностной ветви глубже сухожилия короткой мышцы, отводящей большой палец, как раз над краем трапециевидной кости. в) Особенности патологических изменений. Предплечье, запястье и кисть подвержены высокому риску повреждения, причем переломы предплечья составляют 15-18% от всех переломов при неотложных случаях. Эти повреждения могут произойти в результате высокоэнергетической травмы, как например, дорожно-транспортное происшествие, но наиболее часто возникают в результате низкоэнергетических травм, как например, повреждение во время занятия спортом. Частым причинным механизмом при всех видах травм дистальной половины верхней конечности является повреждение при падении на вытянутую руку. Часто повреждаются крайние пальцы (1-й и 5-й лучи), поскольку они более подвержены травме при защемлении и скручивании, чем средние три пальца. Для простоты изучения и обсуждения разделяются различные виды повреждений костной ткани и мягких тканей. Переломы и повреждения связок и сухожилий обычно встречается в сочетании. Важно помнить об этом при изучении случая и следует исключить ошибку диагностики, при которой выявление определенных патологических изменений мешает обнаружить дополнительные повреждения. Существуют подробные системы классификации по степеням и стадиям, используемые в ортопедической радиологии, особенно, при травме. Они созданы для описания повреждения, чтобы помочь в принятии правильного решения относительно лечения. Например, существует много схем классификации для описания оскольчатого перелома дистального конца лучевой кости. Некоторые из них очень упрощенные. В некоторых делается акцент на механизм повреждения. Некоторые схемы чрезвычайно подробные. Каждая имеет свои сильные и слабые стороны, но каждая была разработана для классификации повреждения и определения самого эффективного и успешного способа лечения. Если специалист, выполняющий исследование, не знаком с особенностями каждой схемы классификации, но может просто тщательно описать компоненты повреждения, то такое описание облегчит принятие клинических решений.

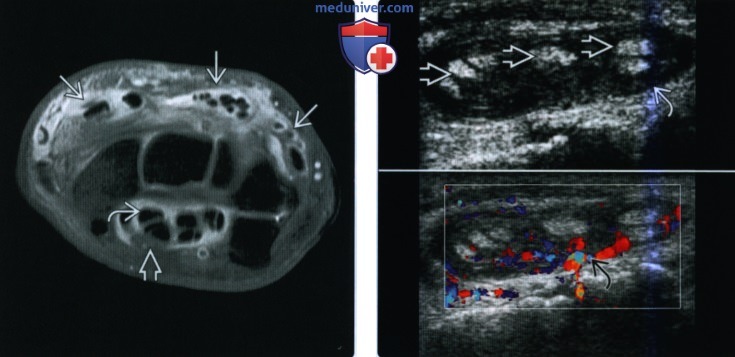

г) Особенности визуализации. При оценке травмированной дистальной трети верхней конечности рентгенологический анализ является краеугольным камнем. Для адекватной оценки необходимы заднепередняя, косая и латеральная проекции запястья, кисти и большого пальца. Могут быть добавлены дополнительные проекции для ладьевидной кости, сжатого кулака, с отклонением в локтевую и лучевую сторону и т. д. в зависимости от клинической ситуации. Истинная заднепередняя и латеральная проекции каждого поврежденного пальца являются обязательными, в частности, для большого пальца. • Нейтральная передне-задняя проекция запястья: получена при отведении плеча на 90°, сгибании локтевого сустава на 90°, предплечье в нейтральном положении, ладонь лежит на столе • Нейтральная боковая проекция запястья: получена при приведении локтевого сустава к среднеподмышечной линии, запястье в нейтральном положении, пальцы разогнуты; ладонный край гороховидной кости должен лежать на равном расстоянии между ладонными краями бугристости ладьевидной кости и головкой головчатой кости • Передне-задняя проекция (Робертса) большого пальца: получена при лежащем на столе предплечье, кисть пронирована на 20°, большой палец тыльной поверхностью лежит на кассете, рентгеновская трубка под углом 10° от дистального к проксимальному концу Рентгеноскопия полезна при клинической оценке движений запястья и особенно полезна при оценке типов динамической нестабильности, как например, ладонная среднезапястная нестабильность. Стандартная артрография считается основным методом оценки связок запястья, хотя МРТ в настоящее время при оценке связок используется чаще. Многие исследования указывают, что при МРТ после введения разведенного гадолиния (прямая МР-атрография) повышается чувствительность и специфичность этого исследования в отношении патологических изменений связок запястья. Мультидетекторная КТ обеспечивает точные и детальные 2- и 3D изображения запястья, кисти и пальцев. КТ можно выполнить при наложенной гипсовой лонгете. В положении пациента с удалением конечности от центра тела значительно уменьшится артефакт движения и косой артефакт, а качество изображений улучшается. В положении пациента с пронированной пораженной конечностью над головой (позиция супермена) эти артефакты уменьшаться. При КТ изображение может быть получено при наложенном устройстве наружной фиксации, однако тонкослойные изображения под углом к металлической конструкции могут содержать артефакты. С помощью программного преобразования можно визуализировать дополнительные детали. Для оптимальной визуализации переломов ладьевидной кости рекомендуется получение прямых продольных косых изображений ладьевидной кости. УЗИ дает возможность в режиме реального времени оценить целостность и функцию сухожилий и удерживателей сгибателей, а также синовиальную оболочку и сосуды. С помощью компактного линейного ультразвукового датчика > 10 МГц можно получить идеальные изображения сосудов, дополненные допплерографией. МРТ является ключевой методикой визуализации при оценке патологических изменений мягких тканей в верхней конечности. Необходимым условием для проведения высококачественного исследования является правильное положение пациента. Большинство производителей в настоящее время предлагают специальные объемные магнитные катушки для запястья, позволяющие сканировать пациентов в положении лежа на животе с конечностью на боку. При отсутствии такой катушки запястье следует установить в магнитном изоцентре с рукой над головой в пронированной позиции супермена. Некоторые пациенты не переносят это положение в связи с болью в плечевом или локтевом суставе. При установке запястья и кисти следует с осторожностью придать им нейтральное положение. Локтевое или лучевое отклонение запястья может привести к значительному смещению оси запястья, что может быть расценено как признак нестабильности при ее фактическом отсутствии. МРТ позволяет повысить чувствительность и специфичность оценки целостности связки при добавлении прямой артрографии с гадолинием. Внутривенная инъекция гадолиния (непрямая артрография) может быть полезна при оценке состояния связок, выявлении воспаления (например, теносиновита), опухоли кисти или гигромы, а также при оценке жизнеспособности отломков ладьевидной кости после перелома. Протоколы визуализации запястья и кисти при МРТ значительно отличаются. Стандартный набор частот обычно включает фронтальные Т1 чувствительные к жидкости частоты и частоты чувствительные к жидкости с жироподавлением, по меньшей мере, одну сагиттальную частоту и обычно одну или две осевые частоты. Малый размер зоны визуализации и толщины среза являются ключевыми факторами, обеспечивающими диагностически удовлетворительные изображения. е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Мелкие, сесамовидные кости запястья и кисти” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.10.2020 |

Источник