Описание перелома в судебной

17. Переломы

Переломами называются повреждения кости или хряща с нарушением их целостности. Разъединяющиеся при переломе части кости называются отломками, а более мелкие фрагменты – осколками.

При наличии только двух отломков перелом называется простым, а при наличии двух и более сегментарных фрагментов на протяжении кости – множественным. Переломы с одним или несколькими осколками называются оскольчатыми.

Переломы могут быть закрытыми или открытыми, прямыми и непрямыми. При закрытых переломах сохраняется целостность кожи, а при открытых – имеется рана.

Прямые переломы возникают от непосредственного контакта травмирующего воздействия. Непрямые переломы – от опосредованного, непрямого воздействия.

Прямые переломы позволяют судить о свойствах травмирующего предмета и механизме образования перелома. При этих переломах в месте приложения травмирующего предмета происходит разрушение, смятие и взаимное наслаивание костных структур. В результате образуются дефекты из-за выкрашивания костного вещества, по краям которого костные пластинки наслаиваются друг на друга, создавая картину «черепичной крыши». Края прямых переломов представляют собой крупнозазубренную ломаную линию.

Непрямые переломы позволяют судить только о механизме их возникновения. Края непрямых переломов мелкозазубренные.

Сдвиг кости происходит от резкого удара ребром, краем или узкой ограниченной поверхностью тупого предмета. Переломы от сдвига всегда прямые и имеют характер поперечных или косопопереч-ных. В месте приложения силы образуется небольшой скол компактного вещества.

Сгиб кости приводит к изменению механических напряжений в костях: на выпуклой поверхности изгиба возникает зона растяжения, на изогнутой – сжатия. Поскольку кость менее устойчива к растяжению, на выпуклой стороне образуется поперечная трещина, которая распространяется на боковые поверхности.

Сжатие кости в продольном направлении лежит в основе образования вколоченных переломов. Они локализуются в метадиафизарной области и представляют собой локальное компрессионное разрушение балочной структуры.

Скручивание кости представляет собой ее вращение вокруг продольной оси при одновременной фиксации одного из ее концов.

Отрыв костного вещества возможен лишь в области прикрепления сухожилий. Отделившаяся часть костной массы обычно невелика.

В судебной медицине большое место занимают исследования переломов костей черепа. К прямым переломам свода черепа относятся вдавленные, дырчатые и оскольчатые. Вдавленные и дырчатые, часто повторяющие форму поверхности травмирующего предмета, образуются при сильных воздействиях.

Судебно-медицинское значение переломов костей заключается в указании имевшегося насилия, силы причиненного повреждения, направления действия орудия, определении вида и формы орудия воздействия.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Переломы

Переломы

Перелом ключицыО переломе ключицы свидетельствуют припухлость, болезненность, резкое ограничение движений в плечевом суставе.Первая помощь: делают небольшой валик из полотенца или одежды и закладывают его в подмышечную область поврежденной стороны.

Переломы

Переломы

Перелом — повреждение кости с нарушением ее целостности При переломе необходимо сразу же обратиться к врачу, а перед эти оказать пострадавшему первую помощь: по возможности уложить кость должным образом и постараться наложить на нее шину или лубок.Для

ПЕРЕЛОМЫ

ПЕРЕЛОМЫ

Переломы ключицы. Во время родов чаще всего происходит перелом ключицы при прохождении плечевого пояса при головном предлежании и при отведении рук при тазовом предлежании плода. Основные симптомы перелома ключицы включают в себя отсутствие свободного

Переломы

Переломы

Втирать 2–3 капли пихтового масла в область перелома (а также ушиба или вывиха). Повторять процедуру 2–3 раза в день.Проникающее в поры пихтовое масло способствует быстрому срастанию поврежденной

Переломы

Переломы

Перелом кости – полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета. Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в

Переломы

Переломы

Переломы костей являются следствием сильного ушиба или падения.Первая помощь при этих травмах заключается в обеспечении неподвижности травмированной части тела.Это необходимо для того, чтобы уменьшить болевые ощущения и устранить возможность дальнейшего

Переломы

Переломы

Втирать 2–3 капли пихтового масла в область перелома (а также ушиба или вывиха). Повторять процедуру 2–3 раза в день.Проникающее в поры пихтовое масло способствует быстрому срастанию поврежденной

Переломы

Переломы

Нередко при сильном ушибе может произойти перелом кости. Переломы у детей не такая уж редкость. Они могут случиться на горке, на катке, в детском саду и даже дома.К счастью, детский организм в большинстве случаев легче, чем взрослый, справляется с последствиями

Переломы

Переломы

Сразу после снятия гипса или тотчас после происшествия, если гипс не накладывают, а используют повязку или аппарат Илизарова, эффективна мазь мумие. Готовят мазь так: 5 г мумие заливают 1 чайной ложкой холодной кипяченой воды и оставляют, пока все мумие не

Переломы

Переломы

Переломы костей – одна из самых распространенных травм среди школьников. Зачастую опасны не сами переломы, а их осложнения, такие как травматический шок и кровотечение. У школьников наиболее часто встречаются повреждения костей плечевого пояса, верхних и

Источник

- 1. Локализация: название кости, костей или части костного комплекса; расстояние от срединной линии, от ближайшего костного образования или ближайшего костного шва (при подозрении на образование перелома от удара частями движущегося транспорта измеряется расстояние от перелома до подошвенной поверхности стопы).

- 2. Вид перелома: по плоскости (поперечный, косопоперечный, косой, винтообразный), по характеру (оскольчатый, безоскольчатый, фрагментарный, оскольчато-фрагментарный), смещение отломков (по ширине, длине и под углом).

- 3. Расположение зоны первичного разрыва кости и ее морфологические признаки: поверхность кости, ориентация линии перелома относительно оси кости, края — прямоугольные (отвесные), ровные, неровные; степень сопоставления — хорошая, удовлетворительная, с дефектом; дополнительные трещины, параллельные основным краям, их количество; излом — ровный, неровный, зернистый, его распространенность — на ограниченном участке или на всю толщу компакты; признаки повторной травматизации.

- 4. Расположение зоны долома и ее морфологические признаки: поверхность кости, края — неотвесные (один скошен, другой подрыт), ровные, неровные, зубчатые, наличие скола или выкрашивания компакты, отходящие от края трещины (продольные, косые); излом — костные гребни, их вершины острые или закругленные, наличие признака — «конус-воронка» (при оскольчатых переломах указать примерную форму осколка в профиль, расположение основания осколка, направление его вершины).

- 5. Наличие, локализация (поверхность кости) и направление дополнительных веерообразных трещин.

- 6. Общее направление плоскости перелома относительно осей (плоскостей) кости (направление указывать от зоны первичного разрыва кости к зоне долома).

7. Признаки прижизненности (чаще на сломанных ребрах, подъязычной кости, ключицах, переднем полукольце таза): трассы, блестящие площадки, зашлифованность, завальцованность, их локализация.

Дырчатый перелом

- 1. Локализация: название кости или место соединения костей, расстояние от срединной линии, от ближайшего межкостного шва.

- 2. Форма на наружной костной пластинке: округлая, овальная, треугольная и т. п.

- 3. Размеры на наружной костной пластинке: длина и ширина, направление большего размера (по циферблату часов).

- 4. Края на наружной костной пластинке: ровные, неровные, мелкозубчатые, дополнительные повреждения поверхностных слоев (по какому краю — угол воздействия).

- 5. Дополнительные дугообразные трещины вокруг, расстояние до них, длина и направление их выпуклости, свойства их краев.

- 6. Форма повреждения на внутренней костной пластинке: многоугольная и т. п.

- 7. Размеры: длина и ширина, направление большего размера.

- 8. Конусообразное расширение костного дефекта равномерное, больше выражено в таком-то направлении.

- 9. Трещины (кортикальные, сквозные), отходящие от перелома, их количество (по номерам), направление (по циферблату часов), распространение на другие кости, свойства краев трещин на обеих костных пластинках на всем протяжении.

- 10. При обнаружении выбитого костного фрагмента необходимо описать его по общим правилам: форма, размеры, края, дополнительные трещины на наружной и внутренней костных пластинках.

Свод черепа или часть его с переломом необходимо направить на медико-криминалистическое исследование для определения формы травмирующей части предмета и возможной последующей идентификационной экспертизы травмирующего предмета.

Пример описания перелома. На левой теменной кости, в … см от сагиттального шва и в… см от венечного шва располагается дефект (дырчатый перелом). На наружной костной пластинке дефект неправильно-прямоугольной формы, 2,5 х 3,0 см, с относительно ровными краями, направление большего соответственно D циферблату часов. На внутренней костной пластинке дефект неправильно-многоугольной формы, … см, края его неровные с направлением большего размера… Дефект конусообразно равномерно расширяется в полость черепа. От правого края перелома, на отметке 10 часов по циферблату часов, отходит сквозная прямолинейная трещина длиной… см, переходящая на правую теменную кость. Края трещины на наружной и внутренней костных пластинках относительно ровные и прямоугольные. На твердой мозговой оболочке, в проекции перелома, обнаружен костный фрагмент в виде усеченного конуса: на наружной костной пластинке его форма неправильно-прямоугольная, размерами … см, с мелко-зубчатыми краями; на внутренней — неправильно-многоугольной формы, размерами… см, с неровными, местами острыми краями; в средней части фрагмента прямолинейная трещина с ровными, отвесными краями.

Вдавленный перелом (удар ограниченным стержнеобразным предметом)

- 1. Локализация: название кости или место соединения костей, расстояние от срединной линии, от ближайшего межкостного шва.

- 2. Форма: обычно овальная.

- 3. Размеры: длина и ширина, направление длинного размера (по циферблату часов).

- 4. Края по периферии перелома (контур контакта): отвесные (раздельно каждый край), ровные, неровные, дугообразные (признаки разрыва костной ткани).

- 5. Дополнительные дугообразные трещины, вдоль краев и по концам перелома, расстояние до них, направление выпуклости.

- 6. Центральная линейная трещина, разделяющая вдавленный фрагмент на части, признаки долома костной ткани по краям этой трещины (место контакта).

- 7. Концевые участки перелома: дугообразные трещины с разной степенью погружения фрагментов между ними — терассовидность (количество дугообразных трещин по концам перелома различное в зависимости от встречного угла — угла атаки, что дает возможность определять направление соударения).

- 8. Форма погруженных костных фрагментов, глубина погружения; симметричное погружение костных фрагментов (удар под прямым углом), несимметричное — один фрагмент погружен полого, другой — круто (удар под углом).

- 9. Характеристика повреждения внутренней костной пластинки: длина и ширина выступающего в полость черепа костного участка («шатрообразное» вспучивание), направление большего размера, наличие трещины, совпадающей по направлению с центральной трещиной на наружной пластинке, дополнительные трещины; свойства краев этих трещин (признаки разрыва костной ткани).

- *В основе образования вдавленного перелома лежит прогибание участка травмируемой кости с формированием на наружной пластинке, в месте контакта, зоны долома, а на внутренней — зоны разрыва; по периферии, по контуру контакта, на наружной пластинке — двух зон разрыва, а на внутренней — двух зон Долома.

- 10. Характеристика краев перелома на внутренней костной пластинке по контуру контакта: ровные, неровные, заостренные, скол, выкрашивание, смятие или вспучивание компактного вещества в участках интимной связи фрагментов с окружающей костью (признаки долома костной ткани).

- 11. Дополнительные трещины (кортикальные, сквозные), отходящие от концов перелома, их количество (по номерам), направление

(по циферблату часов), распространение на другие кости, свойства краев трещин на обеих костных пластинках на всем протяжении.

Свод черепа или его фрагмент с переломом следует направить на медико-криминалистическое исследование для определения формы травмирующей части предмета и возможной последующей идентификационной экспертизы травмирующего предмета.

Пример описания перелома. На левой теменной кости, в… см от сагиттального шва и в… см от венечного шва, располагается перелом (вдавленный) овальной формы… х … см, направление большего размера с пяти на шесть часов по циферблату. Края перелома относительно ровные, дугообразные, местами прямоугольные, местами заостренные (контур контакта). В 0,5 см от переднего «конца» перелома три короткие дугообразные трещины, выпуклостью обращенные вперед, расположенные параллельно друг другу, со смещением фрагментов между ними в полость черепа на глубину до 1 мм; в 0,3 см от заднего конца — одна, выпуклостью обращенная назад. Костный фрагмент в средней части погружен в полость черепа на глубину до… см, здесь этот фрагмент разделен прямолинейной трещиной, по краям которой определяются скол и выкрашивание компактного вещества (место контакта). Разделенные части фрагмента погружены в одинаковой степени (или в разной степени — в зависимости от угла воздействия). На внутренней поверхности выступающий участок костной ткани… х … см неправильно-овальной формы с неровными и заостренными краями, местами со смятием компактного вещества (проекция контура контакта). В центральной части этого участка прямолинейная трещина с относительно ровными и прямоугольными краями (проекция места контакта).

Источник

Повреждения костей издавна привлекают внимание врачей различных специальностей — травматологов, хирургов, рентгенологов, анатомов, судебных медиков. Первые сведения о переломах костей содержатся в трактатах Гиппократа «О переломах», «О рычаге», «О суставах».

В 1806 г. русский ученый Е.О. Мухин издал первый учебник по травматологии «Первые начала костоправной науки», в котором приведена классификация переломов и вывихов, а также методика их лечения. В 1850 г. К.Ф- Мальгень опубликовал работу «Учение о переломах костей». Среди русских судебных медиков первую диссертационную работу «К вопросу о переломах костей черепа» выполнил киевский судебный медик А.С. Игнатовский в 1892 г. Значительный вклад в изучение переломов костей внесли в послевоенный период русские ученые — школы проф. В.Н. Крюкова (В.Э. Янковский, Б.А. Саркисян, B.C. Семенников и др.), а также харьковские судебные медики Г.С. Голобродский, Л.В. Станиславский и киевский судебный медик О.В. Филипчук.

Столь пристальное внимание к переломам обусловлено обширностью информации, получаемой исследованием костей для решения таких интересующих следствие вопросов, как вид травматического воздействия, характер и размеры поверхности орудия травмы, пол, возраст, заболевания костей, последствия травмы, очередность и механизм нанесения повреждений, прижизненность и посмертность травмы, степень тяжести, дифференциальная диагностика травмы.

В судебной медицине в одни и те же термины нередко вкладываются неодинаковые понятия, в связи с чем точное их определение имеет важное не только судебно-медицинское значение, но и юридическое, связанное с толкованием и применением норм закона. Поэтому изложение данного раздела целесообразно начать с терминологии, применяемой в процессе изучения костной травмы.

Трещина — неполный перелом в виде линейной (без зияния) щели различной глубины и длины. По глубине различают трещины кортикального слоя, возникающие от растрескивания, и сквозные трещины компактного вещества, образующиеся от распора вклинивающегося орудия травмы. По направлению линий выделяют продольные трещины диафиза при неповрежденном эпифизе, винтообразные трещины диафизов, веерообразные трещины диафизов, продольные трещины суставных концов.

Надлом — неполный перелом с разошедшимися краями и зияющим просветом. Отличительной особенностью надлома является шарнирооб-разная подвижность в направлении увеличения угла сгибания.

Перелом — полное нарушение целости кости. Переломы могут быть безоскольчатыми с разделением кости на два фрагмента, оскольчатыми, и с отрывом части кости (травматический эпифизиолиз). В переломе различают: плоскость, излом и край (по прежней терминологии — линия перелома).

Плоскость перелома — главное сечение перелома кости, сориентированное нормально по отношению к поверхности или продольной оси этой кости.

Излом — поверхность перелома кости, характеризующаяся макромик-роскопическими признаками деформации и разрушения.

Осколок — часть отъединенного отдела кости с наибольшим размером, не превышающим диаметр трубчатой кости или толщину плоской кости.

Фрагмент — часть отъединенного отдела кости размерами, превышающими толщину (диаметр) кости.

Отломок — часть отъединившегося концевого (краевого) анатомического отдела кости.

Источник

По материалам Киевского областного бюро судебномедицинской экспертизы мы изучили 78 случаев повреждений позвоночника при различных травмах. Общие данные сведены в таблицу. В 51 случае исследовали труп, в 27 — живого человека.

Сводная таблица повреждений позвоночника

| Причина | Обстоятельства | Число обследованных | Пол | Возраст (в годах) | Исследовано | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| М. | Ж. | трупы | живые лица | всего по причине повреждения | ||||

Падение с высоты | Прыжки в воду | 11 | 11 | 15—27 | 11 | |||

Падение: | ||||||||

с незначительной высоты | 9 | 6 | 3 | 30—76 | 8 | 1 | 30 | |

со значительной высоты | 10 | 6 | 4 | 18—78 | 9 | 1 | ||

Автомобильная травма | Падение из кабин, с подножки, из кузова грузовиков | 7 | 6 | 1 | 25—50 | 5 | 2 | |

Удар и наезд автомобиля | 19 | 12 | 7 | 24—70 | 7 | 12 | 32 | |

Травма пассажиров и водителя при столкновении автомобилей | 6 | 4 | 2 | 23—56 | 2 | 4 | ||

Трамвайная травма | 7 | 3 | 4 | 21—64 | 3 | 4 | 7 | |

Травма при ударе тяжелым предметом | Камни, ящики, бревна | 9 | 6 | 3 | 28—39 | 6 | 3 | 9 |

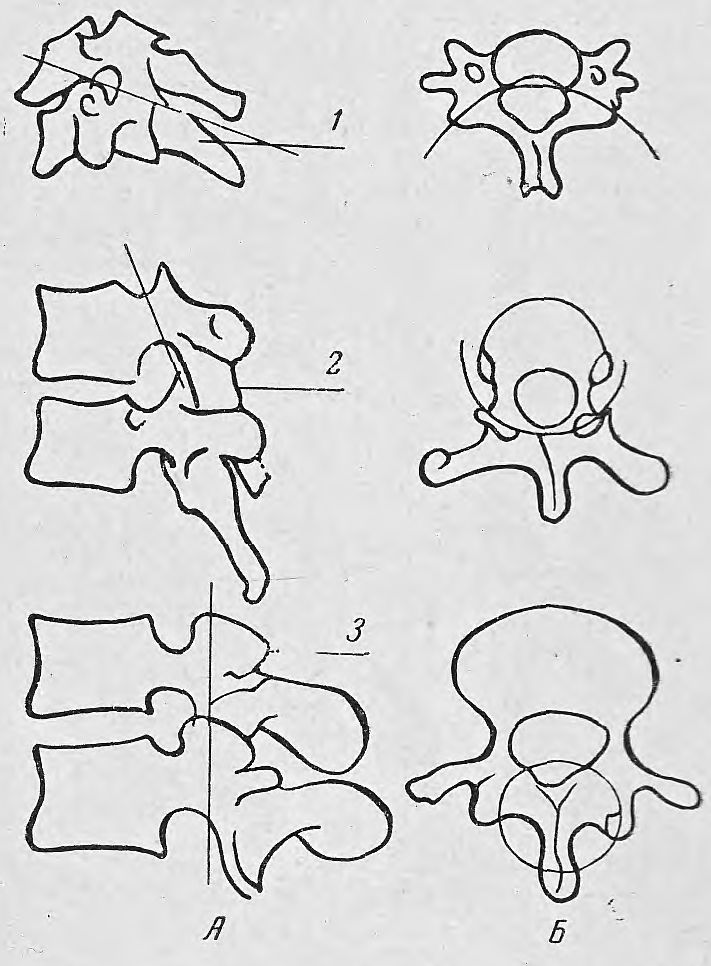

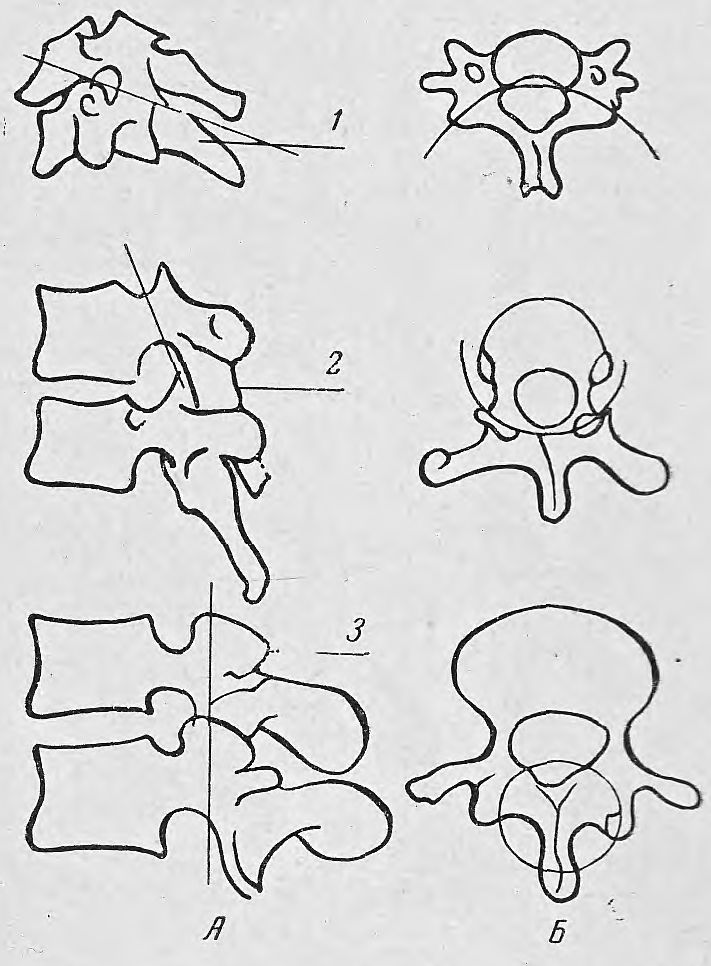

При уточнении механогенеза переломов позвоночника необходимо учитывать некоторые анатомо-физиологические особенности. Его неподвижная часть представлена крестцом, на таз распределяется тяжесть верхней части тела. Система изгибов подвижной части приспособлена к вертикальному положению тела. Поясничная часть, как гибкая дуга, поддерживает грудную клетку, образуя каузально пояснично-крестцовый угол, в среднем равный 130°. Сочленения и межпозвоночные образования обеспечивают необходимое равновесие в различных положениях. Давление тяжести туловища на диски придает позвоночнику гибкую напряженность, благоприятствующую его движениям. Направление и объем движений определяются межпозвонковыми суставами. Форма их в разных областях различна (см. рисунок) 1, и поэтому подвижность каждой области позвоночника имеет свой размах и направление. Кроме того, имеются и индивидуальные различия. Однако наиболее подвижны всегда шейная и поясничная области, наименее — грудная.

Конфигурация суставных отростков в подвижных областях позвоночника.

А — сбоку; Б — сверху; 1 — шейные позвонки; 2 — грудные; 3 — поясничные. Дуги и круги соответствуют наклону поперечных осей суставных отростков.

При сгибании грудной изгиб увеличивается, а поясничный сглаживается. Разгибание увеличивает поясничный и шейный изгибы и сглаживает грудной.

Рентгенологическое изучение позвоночника в движении показывает, что его изгибы не всегда совпадают с формами профилей тела, это в некоторой степени зависит от мягких тканей. При боковых наклонах мягкие ткани в области изгиба вызывают такие изменения формы, которые не соответствуют форме позвоночника на месте максимального его изгиба. Линия изгиба позвоночника при боковом наклоне может образовать либо равномерную дугу, либо изогнутую, ломающуюся в поясничной и грудной областях. Вращение является в действительности винтообразным движением, так как оно сопровождается боковым наклоном в сторону, противоположную направлению кручения.

По данным литературы, наиболее часто встречаются компрессионные переломы. Иногда они не ограничиваются одной компрессией тела, а сочетаются с переломом дужки, отростков либо с разрывом межпозвонкового хряща и последующим смещением (подобие перелома-вывиха).

Механизм компрессионных переломов позвоночника объясняется следующим образом. При действии силы по вертикали на голову или плечи позвоночник усиленно сгибается в наиболее подвижных частях, в первую очередь в межпозвонковых суставах. При действии силы не только сверху возникает повреждение сочленений и вывих или перелом суставных отростков. В дальнейшем сплющиваются межпозвонковые хрящи и вслед за этим тела позвонков, находящихся в области вершины согнутого позвоночника. В большинстве случаев место наибольшего сгибания соответствует D10—D12. После этого лежащие выше позвонки соскальзывают вперед, увлекая за собой отломившийся верхнепередний край тела сломанного позвонка. Обращает на себя внимание, что изменяется преимущественно верхняя поверхность позвонка, а нижняя в большинстве случаев остается целой. Это объясняется тем, что на верхнюю поверхность больше влияет сгибаемый кпереди верхний отдел позвоночника и компонент сдвига кпереди, реже в сторону. Это может быть связано с разрывом длинной передней и боковых связок позвоночника, что встречается редко (чаще наблюдаются переломы суставных отростков). При воздействии большей силы могут раздавливаться и. сплющиваться 2 соседних позвонка, образуя одну клиновидную массу. Компрессионные переломы чаще происходят в переходных местах изгибов и там, где относительно гибкая часть связана с негибкой.

После компрессионных переломов наиболее частыми являются переломы-вывихи. Различают компрессионные переломы-вывихи со значительным повреждением тела позвонка и переломы-вывихи со значительным смещением. По мнению Д. К. Приходько (1935), последние чаще встречаются в верхнегрудном отделе.

Некоторые авторы (Я. А. Ротенберг, 1927; В. Москаленко, 1927; Н. В. Попов, 1931, и др. ) считают, что характер и локализация повреждений позвоночника зависят от величины, быстроты, продолжительности и места приложения действующей силы. Так, при падении на седалищную область чаще всего страдает грудино-поясничный отдел, при падении на затылок — шейный и нижнегрудной, при поднятии тяжести — нижнепоясничный.

Учитывая судебномедицинскую важность характера повреждений позвоночника, следует обратить внимание на переломы позвоночника, встречающиеся при действии прямой и непрямой силы. Я. А. Ротенберг считает, что при переломах позвоночника от непосредственного приложения силы поражается главным образом задний отдел его (дуги позвонков, остистые и поперечные отростки).

Повреждения позвоночника при падении с высоты имеют свои особенности. Для подробного изучения механизма возникновения и локализации мы подразделили их на возникающие при прыжках в воду, при падении на землю с незначительной и большой высоты.

В судебномедицинской литературе широко освещен вопрос о повреждениях при падении с высоты (В. П. Кушелев, 1951; М. И. Райский, 1953). Отдельных исследований, посвященных повреждению позвоночника, нет, за исключением работ В. А. Свешникова (1955) и А. Я. Криштула (1964), в которых освещен вопрос о травме позвоночника при прыжках в воду. Между тем характер повреждений позвоночника при падении с высоты нередко позволяет судебномедицинскому эксперту исключить автомобильную травму или уточнить механогенез. Повреждения позвоночника от падения с высоты мы наблюдали в 30 случаях: в 11 при прыжках в воду, в 9 при падении с незначительной высоты и в 10 при падении с большой высоты. Во всех случаях отмечены разрывы спинного мозга. Только 2 потерпевших остались живы.

При прыжках в воду мы наблюдали 11 изолированных повреждений позвоночника у людей в возрасте 15—27 лет. Во всех случаях отмечен разрыв спинного мозга; ранимой была нижнешейная часть позвоночника (С5 — 4 случая, С6 — 4, С5—С6—1, С5—D1 — 1, дужки С2—С5— 1). Все они окончились смертью.

Компрессионные переломы тел позвонков мы встретили в 6 случаях, переломы-вывихи — в 3, перелом тела С5 с переломом остистого отростка — в 1 и перелом дужки С2—С5—в 1. При прыжках в воду и ударе головой о дно водоема чаще происходит резкое сгибание и реже — разгибание, в результате чего образуются компрессионные переломы тел шейных позвонков в нижнем отделе. Если к сгибающей силе присоединяется удар шеей, то происходит еще повреждение остистых отростков и дужек.

Из 9 пострадавших среднего и преклонного возраста, упавших с небольшой высоты (от 50 см до 5 м), смерть наступила у 8. Следует отметить характер переломов при падении с кровати (3 случая). У 2 пожилых людей, страдающих туберкулезом легких и упавших в момент легочного кровотечения, отмечены компрессионные переломы тела VI шейного позвонка. При падении с кровати в состоянии опьянения (1 случай) наблюдался поперечный перелом тела D8 со смещением. В 4 случаях изолированные переломы позвонков возникли при падении с высоты 5 м (компрессионный перелом С6 —1 случай), с высоты 3 и 4 м (перелом С6 — 2 случая) и падении на спину (компрессионный перелом D8—1 случай). В 2 случаях отмечены повреждения позвоночника наряду с другими частями тела. В одном из них был перелом дужек D4—D8 тела L5 и ребер. Перелом дужек и ребер произошел под воздействием прямой силы, а последующее сгибание привело к компрессионному перелому L5. В другом случае при акробатическом прыжке (высота 5 м) произошел компрессионный перелом тела L3 и перелом левой пяточной кости. Перелом позвоночника в данном случае возник от действия непрямой силы. Таким образом, при падении с незначительной высоты чаще возникают изолированные повреждения позвоночника (7 случаев). Падение на голову вызывает перелом нижних шейных позвонков. При падении на спину присоединяется перелом остистых отростков и дужек.

Изучено 10 случаев падения со значительной высоты — с балконов» из окон и с крыш. Возраст пострадавших колебался от 18 до 78 лет; 9 случаев окончились смертью.

Переломы в основном локализовались в верхнепоясничном и нижнегрудном отделах позвоночника. При падении с 3-го этажа в одном случае произошел компрессионный перелом L2 при разгибании и падении на ногу (перелом пяточной кости), в другом — компрессионный перелом тела D12 при падении на ягодицы (перелом костей таза). При падении с 4-го этажа (5 случаев) был перелом костей таза, компрессионный перелом С6 и L3 и при падении на спину — множественные переломы ребер с переломами D10 и L1—L2 в сочетании с переломами их дужек и остистых отростков. При падении на голову отмечен перелом свода и основания черепа с компрессионным переломом L3—L4—L5. При падении с 6-го этажа на ягодицы наряду с переломом костей таза был компрессионный перелом тел D9—D10. При падении на ягодицы или ноги главным образом возникали компрессионные переломы нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков и как исключение перелом С6. Один пострадавший при падении с высоты 13 м на ногу (перелом правой пятки) остался жив, хотя одновременно у него произошел компрессионный перелом D11.

Подводя итоги изложенному, можно отметить, что при прыжках в воду и падении с небольшой высоты (до 5 м) наблюдались изолированные повреждения позвонков. Часто компрессионные переломы тел позвонков сочетались с повреждением дужек (при действии непрямой силы). Падение на голову было сопряжено с повреждением нижних шейных позвонков, на спину — с переломами остистых отростков дужек и поперечным переломом тела позвонка. Лишь изредка сочетание прямой и непрямой силы вызывало компрессионные переломы тел позвонков вдали от места приложения силы. Иногда наблюдались переломы поперечных и остистых отростков при непосредственном воздействии на них.

Для падения с большой высоты характерны переломы многих костей, в том числе и позвоночника. При падении на голову чаще возникали переломы костей черепа и нижних шейных позвонков. Падение на ягодицы и ноги сопровождалось переломом нижнегрудных и верхнепоясничных позвонков (непрямая сила). Падение на спину (прямая сила) дополнительно нарушало целость поперечных и остистых отростков.

При повреждении позвоночника автотранспортом важно было установить место приложения силы. Однако по этому вопросу мы нашли лишь работу В. К. Стешица (1962), посвященную судебномедицинской оценке автотранспортных повреждений позвоночника.

Разобранный нами материал включает 32 таких повреждения.

1-я группа охватывает 7 случаев падения с подножки кабины, из кузова грузовика и с заднего сиденья мотоцикла. Пострадавшие были в возрасте от 25 до 50 лет. В 5 случаях исследовали трупы, в 2 — живых лиц. При этом отмечены повреждения С6—D1 (у 4), D2, С6 и С7 (по 1 человеку). Переломы нижнешейных позвонков образовались при падении на голову, т. е. под действием непрямой силы. Другие повреждения костей отсутствовали. При падении на спину отмечены компрессионные переломы грудных позвонков в сочетании с повреждением ребер, лопатки.

Во 2-ю группу вошло 19 пострадавших от удара и наезда автомобилей. Сюда входят люди в возрасте от 24 до 70 лет. В 12 случаях проводили экспертизу живого человека, в 7 — трупов. В 4 случаях отмечено повреждение шейного отдела позвоночника с разрывом -межпозвонкового диска между VI и VII позвонком, возникшим вследствие удара в спину в область грудного отдела, в 2 — оскольчатый: перелом тел с повреждением атлантозатылочного сочленения в результате удара выступающей частью автомобиля. В 7 случаях мы встретили переломы-вывихи грудного отдела позвоночника. При этом у 2 человек наряду с повреждением II грудного позвонка отмечены переломы ребер по околопозвоночной линии, у 1 — перелом V грудного позвонка с повреждением лопатки. В этих случаях имел место удар кузовом грузовика. В остальных 5 случаях повреждения локализовались в. нижнегрудном отделе (D10—D12). Здесь наблюдался перелом тел остистых и поперечных отростков, ребер и костей таза соответственно месту приложения силы.

В поясничном отделе мы наблюдали переломы тел позвонков и отдельно остистых и поперечных отростков. В 5 случаях были компрессионные переломы верхних поясничных позвонков с переломами ребер. Это обстоятельство указывало на резкое сгибание при ударе в область спины. В остальных 3 случаях переломы остистых и поперечных отростков возникли под действием прямой травмы.

В 6 случаях повреждения были причинены пассажирам при столкновении автомобилей. При этом у 2 человек отмечен компрессионный перелом нижнешейных позвонков (С5—С6), у 2 — перелом D11, у 2 — перелом D11 и D12 с переломами поперечных отростков поясничных позвонков.

Таким образом, при автомобильных травмах (удар с последующим наездом) повреждения позвоночника чаще всего локализуются в грудном и поясничном отделах. При ударе кузовом грузовых автомобилей возникали повреждения в верхнегрудном отделе, а в шейном, нижнегрудном и поясничном отделах — при действии как прямой, так и непрямой силы.

Повреждения позвоночника и других частей тела в этих случаях имеют значение не только для установления их механизма повреждений, но и для определения типа автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др.). Чрезвычайно важны обстоятельства случая.

Повреждения позвоночника трамваем отмечены в 7 случаях у лиц в возрасте от 21 года до 64 лет; 4 потерпевших остались живы. В большинстве случаев это были компрессионные переломы тел позвонков в верхнепоясничном отделе (L1—L2). В одном случае был комбинированный перелом шейного и грудного отделов позвоночника в результате непосредственного удара в спину на уровне D8 с повреждением ребер и атлантозатылочного сочленения. При непосредственно действующей силе возник перелом D2 с переломом ребер.

Переломы при действии отдельных тупых предметов мы наблюдали в 9 случаях, из которых 6 окончились смертью. Среди предметов, которыми наносились повреждения, были камни, ящики, бревно и др. При падении на голову камня с высоты 2, 5 м возник компрессионный перелом D12—L1. Удар бревном по шее вызвал поперечный перелом С3, а после ударов ногами в область поясницы обнаружен перелом поперечных отростков I и II поясничных позвонков. В приведенных случаях отмечены повреждения в месте приложения силы, которые характеризовались соответствующими переломами позвонков.

Выводы

- Повреждения позвоночника в судебномедицинской практике встречаются наиболее часто при автомобильных травмах и падении с высоты.

- Характер и локализация повреждений позвоночника и других костей при автомобильных травмах дают возможность не только установить механогенез повреждений, но и уточнить тип автотранспортного средства (грузовой, легковой автомобиль, мотороллер и др. ).

- При падении с высоты по месту приложения силы, характеру и локализации повреждений позвоночника можно установить их механогенез. При прыжках в воду образуются компрессионные переломы нижнешейных позвонков. При падении с небольшой высоты чаще возникают изолированные повреждения позвонков. Для падения со значительной высоты характерны переломы различных костей, в том числе и позвонков.

1 Г. Гицеску. Пластическая анатомия. Бухарест, 1963.

Источник