Оперативное лечение перелома надколенника

Этапы и техника операции при переломе надколенника

а) Показания для операции при переломе надколенника:

– Абсолютные показания: любой поперечный перелом надколенника со смещением.

– Противопоказания: загрязненная или инфицированная рана. Переломы без смещения (обычно вертикальные). Сильно раздробленные переломы.

– Альтернативная операция: фиксация винтами.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна аспирация суставного выпота при консервативном лечении.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция

– Несращение

– Послеоперационное кровотечение

– Остеоартроз

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), эпидуральная или спинальная анестезия.

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Доступ. Поперечный разрез, латеральный парапателлярный разрез.

ж) Этапы операции:

– Разрез кожи

– Очистка места перелома

– Репозиция и удержание отломков

– Фиксация спицами Киршнера

– Проволочная стяжка

– Модификации

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Обязательно восстановите конгруэнтность суставной поверхности надколенника.

– Удалите все нежизнеспособные фрагменты.

– Предпочтительно выполнить дополнительную резекцию поверхности сустава, чем оставить какое-либо несовпадение костных поверхностей.

– Перед репозицией эвакуируйте гематомы путем промывания и осмотрите суставные поверхности на предмет каких-либо вдавлений или трещин.

– Введите спицы Киршнера кпереди от средней линии.

и) Меры при специфических осложнениях:

– При оскольчатых переломах возможно использование нескольких стяжек и фиксация винтами.

– Гнойный артрит: введение проточно-промывного дренажа.

к) Послеоперационный уход после операции при переломе надколенника:

– Медицинский уход: удалите дренаж из сустава на 1-2-й день. Удалите фиксаторы через 1 год.

– Активизация: первоначально без перенесения веса на конечность.

– Физиотерапия: после удаления дренажей, немедленная физиотерапия, возможно использование тренажера для пассивных движений в течение первых 5-7 дней.

– Период нетрудоспособности: около 6 недель.

л) Этапы и техника операции при переломе надколенника:

1. Разрез кожи

2. Очистка места перелома

3. Репозиция и удержание отломков

4. Фиксация спицами Киршнера

5. Проволочная стяжка

6. Модификации

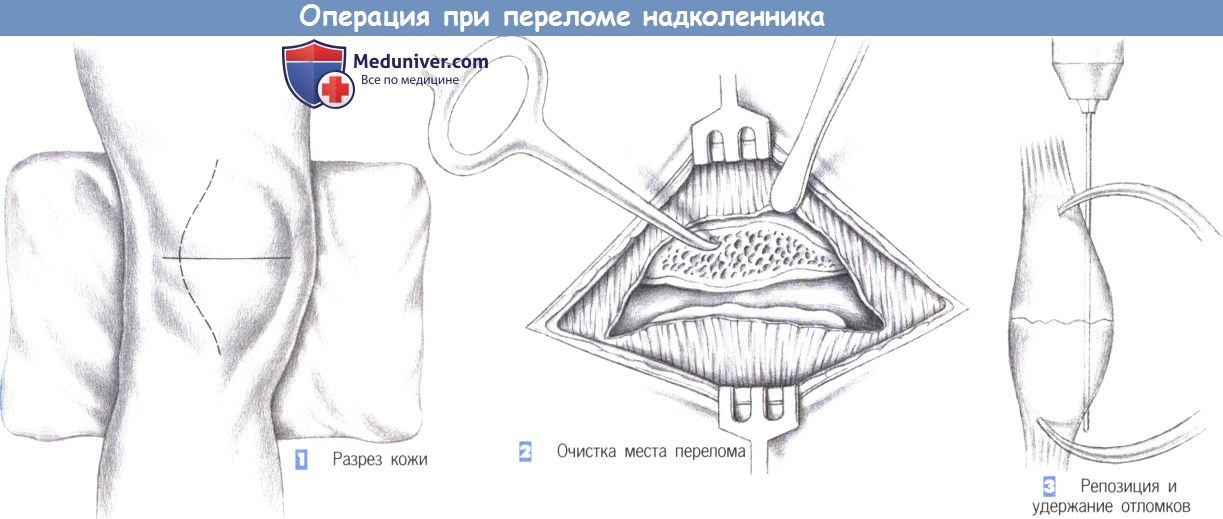

1. Разрез кожи. Классический доступ ведется через латеральный парапателлярный разрез, хотя результаты столь же хороши и при поперечном разрезе. Откидывание медиального кожно-подкожного лоскута с передней поверхности надколенника предоставляет доступ к месту перелома. Открытый коленный сустав тщательно промывается.

Части сухожильного растяжения разгибателя, кровяные сгустки и мелкие свободные фрагменты кости и хряща удаляются щипцами или вымываются из сустава. Периостальное покрытие сдвигается с краев излома на 2 мм для точной адаптации переднего кортикального слоя.

2. Очистка места перелома. После обнажения места перелома проксимальный конец приподнимается маленьким костным крючком, и суставная поверхность дополнительно очищается, а сустав осматривается. Остаточный налет и кровяные сгустки удаляются путем промывания. Весь сустав тщательно очищается.

3. Репозиция и удержание отломков. После репозиции костных фрагментов надколенник захватывается репозиционными щипцами, и его фрагменты плотно сжимаются вместе. Чтобы плотно охватить надколенник, щипцы должны быть наложены как можно дорзальнее.

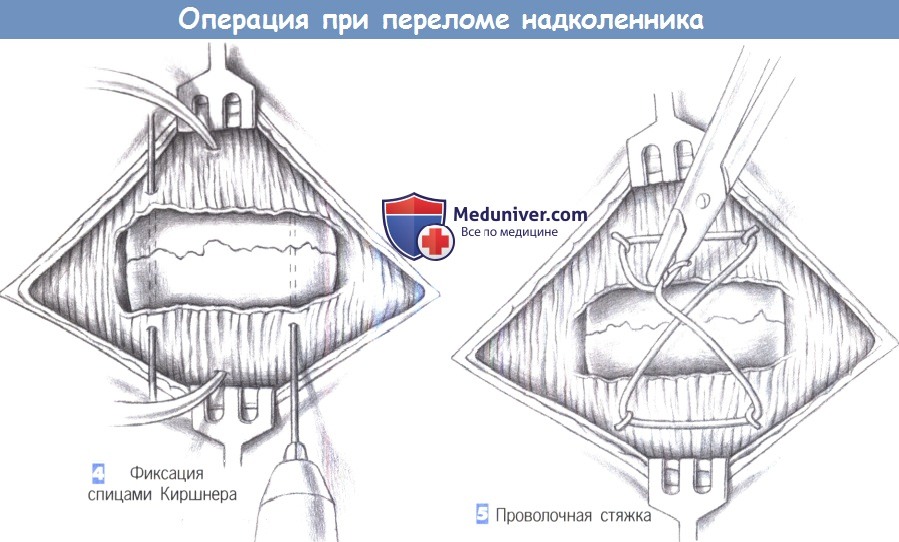

4. Фиксация спицами Киршнера. Затем через надколенник на расстоянии 2-3 см друг от друга просверливаются проволочные спицы Киршнера толщиной 1,8-2,0 мм. Проволока должна находиться более в передней, чем в задней части надколенника, на 5 мм ниже кортикального слоя. После проведения и выравнивания проволочных спиц репозиция оценивается проведением пальца по суставной поверхности надколенника. В то же время проверяется правильность положения спиц в кости.

5. Проволочная стяжка. Краниальные и каудальные концы спиц сгибаются, чтобы создать безопасный захват для проволочной стяжки. Стяжка формируется из 1,2-1,4-мм проволоки, которая изгибается в виде восьмерки вокруг спиц Киршнера и затягивается путем скручивания концов. Следует соблюдаться осторожность, гарантирующую, что надколенник не был открыт с дорсальной стороны, что достигается правильным размещением проволоки Киршнера.

Проксимальные и дистальные концы проволоки Киршнера погружаются в ткани при помощи молотка и импактора. Дистальные концы необходимо сгибать как можно меньше, чтобы в дальнейшем облегчить их удаление в краниальном направлении. После достижения анатомической репозиции и фиксации перелома вводится внутрисуставной активный дренаж, суставная сумка ушивается, и сухожильные растяжения сопоставляются рассасывающимися швами.

6. Модификации. При оскольчатых и косых переломах требуется модифицированная техника, которая может включать использование циркулярных проволочных серкляжей, поперечных винтов и множественных проволочных серкляжей или спиц Киршнера, введенных на расстоянии друг от друга.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Консервативное лечение проводят в течение нескольких дней стационарно, а затем амбулаторно. Оперативное лечение проводят преимущественно стационарно и только в виде исключения – амбулаторно. Консервативное лечение показано при несмещенном продольном, поперечном и оскольчатых переломах, незначительно смещенном отрыве дистального полюса, не захватывающего сустав.

Лечение заключается в иммобилизации, создании возвышенного положения, мероприятиях по борьбе с отеком, охлаждении, обезболивании, лечебной физкультуре, индивидуальной профилактике тромбоза

Переломы надколенника чаще лечат иммобилизацией гипсовой повязкой в течение 4 -6 нед, реже применяют функциональное лечение или функциональное лечение с блокирующим ортезом. Последующее лечение заключается в восстановлении функции и силы мышц, тренировке координации.

Типичными осложнениями после консервативного лечения являются вторичное смещение перелома, выпот в суставе, тромбоз или эмболия, препателлярный бурсит, ретропателлярное повреждение хряща, артроз.

Оперативное лечение проводят при открытых переломах, переломах с существенным смещением или образованием ступеньки на суставной поверхности, несмещенных переломах при недостаточной разгибательной устойчивости. При переломах надколенника с расхождением фрагментов и (или) с образованием ступенчатого смещения в суставе более 1 мм показано оперативное лечение. При наличии препателлярных разрывов или при разрыве суставной сумки оперативное лечение является неотложным.

Цель операции – обеспечение стабильности для исключения иммобилизации и раннего применения лечебной физкультуры. При хорошем состоянии мягких тканей операция может быть выполнена планово на следующий день, однако в день госпитализации при наличии гемартроза необходимо произвести иммобилизацию и пункцию сустава.

В соответствии с рекомендациями немецкого общества травматологов для оперативного лечения необходимо иметь полный набор инструментария для остеосннтеза, набор инарументарня для лечения повреждений хряща, инструментарий для реконструкции связок, инструменты для лечения интраоперационных осложнений, рентген-контролирующий аппарат, артроскопический операционный инструментарий.

Для остеосинтеза применяют продольный латеральный или медиальный доступ и поперечный хирургический доступ через середину надколенника. Поперечный хирургический доступ способствует заживлению раны с наименьшим рубцеванием. Доступ может быть легко расширен, если необходимо произвести ревизию связок, причем это можно выполнить и тогда, когда надколенник уже фиксирован.

При открытых переломах показана неотложная операция, при переломах с ушибом кожи и раздробленных переломах, по возможности, операцию следует проводить в первые часы после госпитализации. При всех других переломах операцию делают, по возможности, в день травмы или после спадения отека мягких тканей.

Фиксацию перелома надколенника, как правило, осуществляют методом 8-образной проволочной петли, реже – винтами, иногда при оскольчатых переломах применяют фиксацию винтами и проволочным серкляжем.

Альтернативно можно выполнить минимально инвазивный остеосинтез, остеосинтез посте резекции зоны раздробления отломков, частичную или тотальную пателлэктомию, чрескостное восставление связок, внешнюю фиксацию.

При отрыве проксимального или дистального полюса надколенника фрагмент фиксируют маллеолярным винтом, после чего по передней поверхности накладывают проволочную петлю. При разрыве собственной связки надколенника ее восстанавливают кетгутовыми швами и защищают 8-образным проволочным серкляжем, проведенным через место прикрепления четырехглавой мышцы и бугристость большеберцовой кости. 8-образный серкляж защищает восстановленное сухожилие и дает возможность начать движения в коленном суставе с первых дней после операции.

При поперечных переломах надколенника остеосинтез выполняют методом 8-образногосеркдяжа. Во время операции положение больного на операционном столе на спине, нога согнута в коленном суставе под прямым углом. В таком положении достигается конгруэнтность сустава в межмыщелковой борозде. Отломки анатомично сопоставляют и фиксируют в продольном направлении двумя спицами. Вокруг спиц от проксимального к дистальному отломку проводят проволоку диаметром 1,2 мм. Для точного проведения проволоки используют иглу Дюфо, которую продвигают по верхнему и нижнему полюсам надколенника и извлекают после проведения через нее проволоки.

Проволоку туго затягивают с помощью специального инструмента. Узел должен находиться на передней поверхности надколенника или около линии разреза. В послеоперационный период при сгибании в коленном суставе между отломками увеличивается компрессия, что благоприятствует стабильности фиксации.

При оскольчатых переломах фрагменты, по возможности, фиксируют винтами так, чтобы перелом стал поперечным, после чего производят фиксацию методом 8-образного серкляжа. При операции не следует лишать отломки связи с надкостницей. В некоторых случаях при многооскольчатых переломах можно произвести резекцию зоны малой фрагментации, после чего выполнить остеосинтез методом 8-образного серкляжа.

При переломах с малым дистальным фрагментом, который невозможно фиксировать, его удаляют, собственную связку подшивают к проксимальному фрагменту и защищают шов методом 8-образной проволочной петли, закрепленной за сухожилие четырехглавой мышцы и винт, введенный поперечно в области бугристости большеберцовой кости.

– Читать далее “Осложнения и прогноз переломов надколенника. Вывих надколенника”

Оглавление темы “Переломы надколенника. Лечение переломов голени”:

1. Повреждение хряща сустава. Лечение повреждений хряща коленного сустава

2. Вывих голени. Переломы надколенника

3. Лечение переломов надколенника. Операции при переломах надколенника

4. Осложнения и прогноз переломов надколенника. Вывих надколенника

5. Диагностика и лечение вывихов надколенника. Повреждения связок надколенников

6. Повреждения проксимального отдела голени. Клиника проксимального отдела голени

7. Лечение переломов проксимального отдела голени. Операции при переломах голени

8. Остеосинтез проксимальных переломов голени. Осложнения переломов голени

9. Прогноз проксимальных переломов голени. Повреждение диафиза голени

10. Признаки перелома диафиза голени. Диагностика переломов диафиза голени

Источник

Введение. Переломы надколенника составляют около 1% от всех переломов костей скелета [1–5]. Пациенты с переломами надколенника без смещения, как правило, лечатся консервативно с иммобилизацией нижней конечности гипсовой лангетой сроком 4–6 нед [4, 6], а у пациентов с переломами надколенника со смещением отломков от 1 до 4 мм с неконгруэнтностью суставной поверхности более 2 мм применяют хирургические методы лечения [4, 5, 7]. Способ остеосинтеза при 2-фрагментарных переломах надколенника с использованием 2 спиц и 8-образной проволочной петли по Weber является наиболее используемым [7, 8].

Однако среди хирургов нет единого подхода к лечению пациентов с многофрагментарными переломами надколенника. Одни авторы [9, 10] используют пластины разных конструкций для остеосинтеза сложных переломов, другие [11] прибегают к частичной пателлэктомии. После хирургического лечения часто наблюдаются такие осложнения, как миграция спиц, нагноение, контрактуры в коленном суставе и пателлофеморальные артрозы [2–7]. T. LeBrun и соавт. [12] опубликовали отдаленные результаты лечения 40 пациентов после переломов надколенника, которым выполняли не только остеосинтез по Weber, но и остеосинтез каннюлированными винтами, продольным передним стягиванием со серкляжом и даже частичную пателлэктомию. Однако авторы не проводили анализ результатов в зависимости от вида операции.

В связи с вышеизложенным изучение отдаленных результатов лечения пациентов после переломов надколенника приобретает особую актуальность.

Цель исследования — изучить результаты лечения пациентов после хирургического лечения переломов надколенника для определения оптимальных методик его остеосинтеза.

Обследовали 78 пациентов с переломами надколенника, которым было проведено хирургическое лечение в период 2014–2018 гг.: 36 (46%) женщин и 42 (54%) мужчины в возрасте от 19 лет до 91 года (средний возраст 52,4 года). Всем пациентам было выполнено хирургическое лечение в течение первой недели после травмы. Предоперационное обследование включало осмотр пациента с целью оценки функции разгибательного аппарата коленного сустава и состояния кожных покровов, рентгенологическое исследование коленного сустава в прямой и боковой проекциях, УЗИ вен нижних конечностей, ЭКГ, осмотр терапевтом, а также клинические анализы крови и мочи.

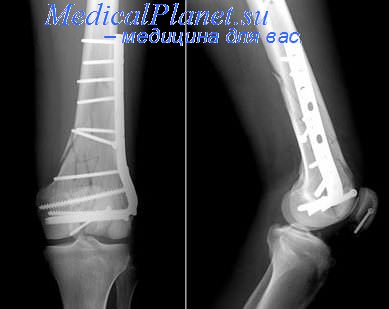

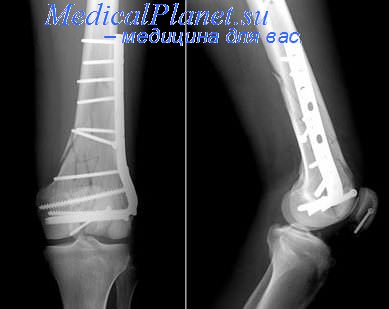

У 38 пациентов с 2-фрагментарными переломами был выполнен классический остеосинтез 2 спицами и 8-образной стягивающей проволочной петлей по Weber. В лечении 6 пациентов с 3-фрагментарными переломами для остеосинтеза использовали 3 спицы и 2 стягивающие проволочные петли (рис. 1).  Рис. 1. Остеосинтез надколенника тремя спицами и двумя проволочными петлями. У 2 пациентов с 4-фрагментарными переломами применяли «крестообразный» остеосинтез 4 спицами и 2 проволочными петлями по разработанной собственной1 методике (рис. 2).

Рис. 1. Остеосинтез надколенника тремя спицами и двумя проволочными петлями. У 2 пациентов с 4-фрагментарными переломами применяли «крестообразный» остеосинтез 4 спицами и 2 проволочными петлями по разработанной собственной1 методике (рис. 2).  Рис. 2. «Крестообразный» остеосинтез надколенника двумя спицами и двумя проволочными петлями. У 1 пациента с раздробленным (более 6 фрагментов) переломом надколенника с целью сохранения всех осколков для остеосинтеза использовали 6 спиц с 3 проволочными стягивающими петлями. При переломах нижнего полюса надколенника его старались сохранить. С этой целью фиксировали дистальный полюс к основному фрагменту двойной лавсановой нитью чрескостным швом и дополнительно выполняли армирование собственной связки надколенника с обеих сторон для усиления прочности связки и профилактики ее разрыва во время раннего начала послеоперационной реабилитации (рис. 3).

Рис. 2. «Крестообразный» остеосинтез надколенника двумя спицами и двумя проволочными петлями. У 1 пациента с раздробленным (более 6 фрагментов) переломом надколенника с целью сохранения всех осколков для остеосинтеза использовали 6 спиц с 3 проволочными стягивающими петлями. При переломах нижнего полюса надколенника его старались сохранить. С этой целью фиксировали дистальный полюс к основному фрагменту двойной лавсановой нитью чрескостным швом и дополнительно выполняли армирование собственной связки надколенника с обеих сторон для усиления прочности связки и профилактики ее разрыва во время раннего начала послеоперационной реабилитации (рис. 3).  Рис. 3. Чрескостный шов нижнего полюса надколенника с дополнительным частичным армированием собственной связки надколенника. Кроме того, на консультативном приеме ретроспективно наблюдали 7 пациентов, которым был выполнен комбинированный остеосинтез надколенника (остеосинтез по Weber с дополнительной фиксацией отломков винтом или серкляжом вокруг надколенника), и 21 пациента, перенесшего частичную пателлэктомию.

Рис. 3. Чрескостный шов нижнего полюса надколенника с дополнительным частичным армированием собственной связки надколенника. Кроме того, на консультативном приеме ретроспективно наблюдали 7 пациентов, которым был выполнен комбинированный остеосинтез надколенника (остеосинтез по Weber с дополнительной фиксацией отломков винтом или серкляжом вокруг надколенника), и 21 пациента, перенесшего частичную пателлэктомию.

В связи с тем что были использованы различные варианты остеосинтеза переломов надколенника в зависимости от характера повреждения и ввиду малого числа пациентов в отдельных группах остеосинтеза были выделены следующие группы: остеосинтез по Weber при 2-фрагментарных переломах; «крестообразный остеосинтез» и другие идентичные варианты остеосинтеза спицами и проволоками при 3- и более фрагментарных переломах надколенника; комбинированный остеосинтез (по Weber с дополнительной фиксацией винтом или серкляжом); частичная пателлэктомия при оскольчатых переломах дистального полюса надколенника; остеосинтез нижнего полюса двойными лавсановыми нитями с частичным армированием собственной связки надколенника с обеих сторон. При сравнении результатов лечения пациентов после частичной пателлэктомии и после остеосинтеза надколенника спицами и проволоками при многофрагментарных переломах надколенника, оценки результатов совокупностей применяли критерий cтьюдентa.

Процесс реабилитации состоял из нескольких этапов: иммобилизации (от момента операции до 14 сут после операции — ранний послеоперационный), восстановления функции коленного сустава (от 2 до 6 нед после операции — поздний послеоперационный), резидуальный (первые 2 года после операции — профилактики прогрессирования посттравматического пателлофеморального артроза). Задачами раннего послеоперационного периода были активизация (обучение ходьбе с помощью дополнительных средств опоры) и профилактика гипотрофии мышц оперированной ноги. Поздний послеоперационный период включал два подпериода: восстановления амплитуды пассивных движений в коленном суставе, восстановления силы и выносливости мышц оперированной ноги. В резидуальном периоде проводили реабилитационные мероприятия, направленные на укрепление мышц бедра, улучшение трофики суставных и околосуставных тканей поврежденного сустава.

Результаты хирургического лечения пациентов с переломами надколенника оценивали в период от 8 мес до 3 лет после операции. Оценку проводили с помощью Шкалы исхода травмы и остеоартроза коленного сустава шкалы (The Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score — KOOS) с клиническим осмотром и рентгенологическим исследованием пациентов. Кроме того, учитывалось собственное мнение пациентов об эффективности лечения.

Для определения функционального результата лечения исследовали амплитуду активных и пассивных движений не только в травмированном коленном суставе, но и в здоровом. Результаты оценки показали незначительные ограничения сгибания у 13 пациентов (в пределах 90–120°), 7 пациентов отмечали дискомфорт при полном сгибании в коленном суставе. У 3 пациентов возникла рефрактура надколенника, после чего им был выполнен реостеосинтез. У 5 пациентов в отдаленные сроки отмечали гетеротопические оссификаты и костные наросты. Артрозные изменения наблюдались у 4 пациентов (табл. 1).  Табл. 1. Послеоперационные осложнения у пациентов после переломов надколенника в зависимости от вида операции Остеосинтез по Weber с дополнительной фиксацией (n=7) Крестообразный остеосинтез и остеосинтез проволоками и спицами (n=9) Частичная пателлэктомия (n=21)

Табл. 1. Послеоперационные осложнения у пациентов после переломов надколенника в зависимости от вида операции Остеосинтез по Weber с дополнительной фиксацией (n=7) Крестообразный остеосинтез и остеосинтез проволоками и спицами (n=9) Частичная пателлэктомия (n=21)

Средний срок наблюдения составил 1 год 10 мес. Металлоконструкции были удалены у 40 (51%) из 78 пациентов (табл. 2).  Табл. 2. Количество операций по удалению металлоконструкции после хирургического лечения пациентов с переломами надколенника

Табл. 2. Количество операций по удалению металлоконструкции после хирургического лечения пациентов с переломами надколенника

Как видно из табл. 2, частота обращений пациентов для удаления металлофиксаторов надколенника в группах различного остеосинтеза была примерно одинаковой. При фиксации нижнего полюса надколенника к его основному фрагменту методом чрескостного шва с частичным армированием связки надколенника с обеих сторон из-за отсутствия металлофиксаторов не возникла необходимость в повторных хирургических вмешательствах для их удаления, что является большим преимуществом. После частичной пателлэктомии с наложением блокирующей проволочной петли 19 из 21 пациента обратились для ее удаления из-за ломки и отрыва. Во время операций по удалению блокирующей проволочной петли отмечались технические трудности, особенно при ее фрагментарном отрыве.

Кроме того, эффективность хирургического вмешательства и лечения оценивали по шкале KOOS. По KOOS каждый вопрос предполагает 4 варианта ответа в баллах от 0 до 4: нет — 0, незначительно — 1, умеренно — 2, сильно — 3, чрезмерно — 4. По каждой подшкале подсчитывали сумму баллов. Общий пересчет баллов производили по специальным формулам для получения оценки от 0 до 100 баллов. При этом 100 баллов указывали на отсутствие симптомов, а 0 — на выраженность всех симптомов.

Анкетирование по шкале KOOS после хирургического лечения показало следующие результаты (средние значения) по подшкалам: симптомы — 72,2 балла, боль — 76,4 балла, ежедневная активность — 60,2 балла, качество жизни — 64,5 балла, спорт и отдых — 59,7 балла. Средние значения по шкале KOOS для каждой группы пациентов приведены в табл. 3.  Табл. 3. Результаты оценки по шкале KOOS после хирургического лечения у пациентов с переломами надколенника в зависимости от вида операции, баллы

Табл. 3. Результаты оценки по шкале KOOS после хирургического лечения у пациентов с переломами надколенника в зависимости от вида операции, баллы

Как видно из табл. 3, наилучшие результаты хирургического лечения переломов надколенника получены в группе остеосинтеза по Weber при 2-фрагментарных переломах надколенника, что соответствует данным литературы [13]. Результаты лечения многофрагментарных переломов надколенника уступали по эффективности лечения в связи с тяжестью переломов. Результаты лечения пациентов со сложными переломами надколенника, которым применяли «крестообразный» остеосинтез и другие идентичные методы остеосинтеза спицами и проволоками (68%), превосходили по эффективности лечение пациентов после пателлэктомии (51%) (t=5,4; p=0,021).

При опросе пациентов о том, как они оценивают лечение, 56% дали оценку «хорошо», 30% — «удовлетворительно», 2% пациентов ожидали лучшего результата, а 2% не дали четкого ответа.

Несмотря на то что шкала KOOS является признанной многими коллегами шкалой, в результате исследования отдаленных результатов были выявлены недостатки (пробелы) в ее использовании для оценки состояния пациентов после остеосинтеза надколенника. Так, по шкале KOOS нельзя определить состояние коленного сустава до перелома надколенника; отсутствует учет возраста пациентов и сопутствующих заболеваний как костно-суставной системы, так и хронических соматических симптомов, препятствующих нормальному функционированию коленного сустава, что, несомненно, влияло на исход лечения. Кроме того, подшкалы «ежедневная активность» и «спорт и отдых» не очень приемлемы для пожилых пациентов, так как они в основном не занимаются спортом и не очень активны.

В связи с изложенным методы оценки результатов пациентов с переломами надколенника по шкале KOOS и субъективного опроса были дополнены рентгенологическими исследованиями для выявления артрозных изменений коленного сустава при жалобах на боли. Были выявлены костные нарастания (гетеротопические оссификации), которые могли вызывать боль и дискомфорт в области коленного сустава.

Руководствуясь данными литературы и собственным опытом лечения, авторы настоящего исследования пришли к выводу, что остеосинтез по Weber дает хорошие результаты при 2-фрагментарных переломах надколенника. Целесообразно сохранять целостность надколенника и избегать частичной или тотальной пателлэктомии даже при многофрагментарных переломах. С. Gwinner и соавт. [3] считают, что выполнение частичной пателлэктомии уменьшает пространство между надколенником и бедренной костью, что приводит к увеличению их контактного давления, развитию артроза и ослаблению силы мышц квадрицепса [3]. M. Kastelec и M. Veselko [14] показали, что при оскольчатых переломах нижнего полюса надколенника имеет преимущество применение «корзинчатых» пластин (Basket plate) по сравнению с пателлэктомией. Кроме того, авторы описали высокую частоту низкого стояния надколенника (Patella baja) по сравнению с его остеосинтезом. H. Oh и соавт. [15] и H. Song и соавт. [16] тоже старались избегать пателлэктомии и использовали вертикальные проволочные швы при переломах нижнего полюса. При этом они не фиксировали надколенник дополнительной проволочной петлей [15, 16]. Несмотря на это, J. Joseph и M. Manoj [11] до сих пор практикуют частичную пателлэктомию при оскольчатых переломах надколенника и рекомендуют фиксировать надколенник блокирующей проволочной петлей.

Исходя из постулата, что в организме человека нет ничего лишнего, и учитывая хорошее кровоснабжение надколенника, необходимо и важно сохранить все фрагменты перелома, фиксируя их 3 и более спицами с затягиванием 2–3 проволочными петлями. При отрывах нижнего полюса рекомендуется его не удалять, а фиксировать оторванный фрагмент к основному чрескостным лавсановым швом с дополнительным армированием собственной связки надколенника с двух сторон, избегая при этом фиксации надколенника блокирующей проволочной петлей. Эта методика показала хорошие результаты и позволила достичь стабильной фиксации без частичной пателлэктомии надколенника или его фиксации блокирующей проволочной петлей Mclaughlin.

Заключение. Выбор методики лечения многофрагментарных переломов надколенника среди травматологов остается дискутабельным. Оценки результатов лечения пациентов с переломами надколенника по шкале KOOS показали разные значения в зависимости от вида травмы и методики фиксации. «Крестообразный» остеосинтез многофрагментарных переломов надколенника и остеосинтез с использованием 3 спиц и 2 стягивающих проволочных петель при 3-фрагментарных переломах являются методами выбора, обеспечивающими прочность фиксации отломков перелома. Следует избегать пателлэктомии с дополнительной фиксацией блокирующей проволочной петлей в связи с возникающей необходимостью удалять эту петлю через 6–8 нед, а также ввиду риска развития такого осложнения, как низкое стояние надколенника (Patella baja). При отрывах нижнего полюса оптимальным является его фиксация чрескостным швом лавсаном и частичным армированием собственной связки надколенника с обеих сторон.

Сведения об авторах

Для контактов: Солод Э.И. — e-mail: doctorsolod@mail.ru

Источник