Операция сложного перелома

В лечении переломов должны быть выполнены 2 основных момента – репозиция (сопоставление костных отломков в правильном положении) и последующая фиксация отломков на весь период сращения.

Самым древним методом лечения переломов, не утратившим актуальности и по сей день, является консервативное лечение – ручная репозиция перелома с последующей иммобилизацией (обездвиживанием) в повязках из твердых материалов (чаще всего из гипса). В нашей клинике вместо гипса используются повязки из твердых полимерных материалов (скотч-каст, софт-каст). Эти повязки лишены минусов гипса: они легкие, не боятся влаги и являются более функциональными.

Но зачастую более надежным и удобным для пациента методом лечения перелома является проведение операции остеосинтеза.

Остеосинтез (osteosynthesis; греч. osteon кость + synthesis соединение) – соединение отломков костей. Цель остеосинтеза – обеспечение прочной фиксации сопоставленных отломков до полного их сращения.

Различают два основных вида остеосинтеза

1) Внутренний (погружной) остеосинтез – это метод лечения переломов при помощи различных имплантатов, которые фиксируют костные отломки внутри тела пациента. Имплантанты представляют собой штифты, пластины, винты, спицы, проволоку. Изготавливаются имплантаты из металла, устойчивого к окислению в условиях внутренней среды организма (нержавеющая сталь, сплавы титана, молибденхромоникелевые сплавы. Поверхность костных имплантатов может быть гладкой, отполированной или иметь специальные поры для возможности врастания в ткани организма.

2) Наружный (чрескостный) остеосинтез, когда костные отломки соединяют с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов внешней фиксации (самым распространенным из которых является аппарат Илизарова).

Абсолютными показаниями к остеосинтезу являются переломы, которые без оперативного скрепления отломков не срастаются, например переломы локтевого отростка и надколенники с расхождением отломков, некоторые типы переломов шейки бедренной кости; переломы, при которых существует опасность перфорации костным отломком кожи, т.е. превращение закрытого перелома в открытый; переломы, сопровождающиеся интерпозицией мягких тканей между отломками или осложненные повреждением магистрального сосуда или нерва.

Относительными показаниями служат невозможность закрытой репозиции отломков, вторичное смещение отломков при консервативном лечении, замедленно срастающиеся и несросшиеся переломы, ложные суставы.

Противопоказаниями к погружному остеосинтезу являются открытые переломы костей конечностей с большой зоной повреждения или загрязнением мягких тканей, местный или общий инфекционный процесс, общее тяжелое состояние, тяжелые сопутствующие заболевания внутренних органов, выраженный остеопороз, декомпенсированная сосудистая недостаточность конечностей.

В зависимости от прочности соединения отломков различают стабильный остеосинтез, если нет необходимости в дополнительной фиксации, и нестабильный остеосинтез, если после соединения отломков между ними сохраняется подвижность и требуется дополнительная внешняя фиксация, например гипсовой повязкой. Стабильный остеосинтез способствует более полному сохранению функции суставов поврежденной конечности и дает возможность рано начинать функциональное лечение. Большое значение имеет прочность самого фиксатора, т.к. до консолидации отломков он принимает нагрузку на себя. В тех случаях, когда фиксатор не обладает достаточной прочностью, пластичностью и другими механическими свойствами, под влиянием нагрузки он деформируется или ломается.

Наиболее удобен для пациента стабильный внутренний остеосинтез, как причиняющий минимум неудобств и наиболее функциональный.

Остеосинтез при помощи штифтов (стержней)

Такой вид оперативного лечения называется еще внутрикостным или интрамедуллярным. Штифты при этом вводят во внутреннюю полость кости (костномозговую полость) длинных трубчатых костей, а именно их длинной части – диафизов. Он обеспечивает прочную фиксацию отломков.

Внутрикостный остеосинтез выполняют открытым, закрытым и полуоткрытым методом.

При открытом интрамедуллярном остеосинтезе производят открытую репозицию отломков и внутрикостно вводят штифт.

При закрытом интрамедуллярном остеосинтезе репонируют отломки кости, а затем под рентгенотелевизионным контролем, не обнажая область перелома, через отверстие в проксимальном или дистальном отломке в костномозговой канал вводят штифт.

При полуоткрытом интрамедуллярном остеосинтезе фиксатор также вводят вне зоны перелома, но в связи с тем, что полностью закрытая репозиция невозможна из-за оскольчатого характера перелома или интерпозиции мягких тканей, над областью перелома делают небольшой разрез и репонируют отломки.

Преимуществом интрамедуллярного остеосинтеза штифтами считаются его минимальная травматичность и возможность нагружать сломанную конечность уже через несколько дней после оперативного лечения. Используются штифты без блокирования, которые представляют собой округлые стержни. Их вводят в костномозговую полость и заклинивают там. Такая методика возможна при поперечных переломах бедренной, большеберцовой и плечевой костей, которые имеют костномозговую полость достаточно большого диаметра. При необходимости более прочной фиксации отломков применяется рассверливание спинномозговой полости при помощи специальных сверл. Просверленный спинномозговой канал должен быть на 1 мм уже диаметра штифта, для его прочного заклинивания.

Для увеличения прочности фиксации применяются специальные штифты с блокированием, которые снабжены отверстиями на верхнем и нижнем конце. Через эти отверстия вводят винты, которые проходят через кость. Данный вид остеосинтеза называют блокированный интрамедуллярный остеосинтез (БИОС). На сегодняшний день существует множество различных вариантов штифтов для каждой длинной трубчатой кости (бедренная, большеберцовая, плечевая, лучевая, локтевая, малоберцовая), существуют штифты для остеосинтеза определенных отделов костей (например, для проксимального и для дистального отделов бедренной кости).

С помощью блокирующих винтов достигают прочной фиксации штифта в участках кости выше и ниже перелома. Зафиксированные отломки не смогут смещаться по длине, или поворачиваться вокруг своей оси. Такие штифты могут использоваться и при переломах вблизи концевого участка трубчатых костей и даже при оскольчатых переломах. Для этих случаев изготавливаются штифты специальной конструкции. Кроме этого штифты с блокированием могут быть уже костномозгового канала кости, что не требует рассверливания костномозгового канала и способствует сохранению внутрикостного кровообращения.

В большинстве случаев блокированный интрамедуллярный остеосинтез (БИОС) настолько стабилен, что пациентам разрешается дозированная нагрузка на поврежденную конечность уже на следующие сутки после операции. Более того, такая нагрузка стимулирует формирование костной мозоли и сращение перелома.

БИОС является методом выбора при переломах диафизов длинных трубчатых костей, особенно бедра и большеберцовой кости, так как с одной стороны в наименьшей степени нарушает кровоснабжение кости, а с другой стороны оптимально принимает осевую нагрузку и позволяет сократить сроки использования трости и костылей.

Накостный остеосинтез пластинами

Накостный остеосинтез выполняют с помощью пластинок различной длины, ширины, формы и толщины, в которых сделаны отверстия. Через отверстия пластину соединяют с костью при помощи винтов. Для накостного остеосинтеза используют также проволоку (обвивные проволочные швы) и другие фиксаторы.

Последним достижением в области накостного остеосинтеза являются пластины с угловой стабильностью (LCP). Помимо резьбы на винте, с помощью которой он вкручивается в кость и фиксируется в ней, есть резьба в отверстиях пластины и в головке винта, за счет чего шляпка каждого винта прочно фиксируется в пластине. Такой способ фиксации винтов в пластине значительно увеличивает стабильность остеосинтеза.

Созданы пластины с угловой стабильностью для каждого из сегментов всех длинных трубчатых костей, имеющие форму, соответствующую форме и поверхности сегмента.

Пластины для проксимального и дистального отделов плечевой кости

Накостный остеосинтез позволяет провести открытую репозицию и идеально точное сопоставление отломков (непосредственно под контролем зрения в момент операции). Поэтому он является методом выбора при остеосинтезе внутрисуставных и околосуставных переломов, так как необходимо восстановить анатомию суставных поверхностей чтобы не возникло механических препятствий движению в суставе.

Чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации

Особое место занимает наружный чрескостный остеосинтез, который выполняется с помощью дистракционно-компрессионных аппаратов. Этот метод остеосинтеза применяется чаще всего без обнажения зоны перелома и дает возможность произвести репозицию и стабильную фиксацию отломков. Суть метода заключается в проведении через кость спиц или стержней, которые фиксируются над поверхностью кожи в аппарате внешней фиксации. Существуют различные виды аппаратов (монолатеральные, билатеральные, секторные, полуциркулярные, циркулярные и комбинированные).

В России традиционно используется аппарат Илизарова как наиболее функциональный, удобный и надежный аппарат внешней фиксации. Г.А. Илизаров первым изобрел аппарат, в котором перекрещенные спицы, проведенные через костные отломки, закреплялись в натянутом состоянии к кольцевым опорам. При этом аппарат находится вне тела пациента.

Метод чрескостного остеосинтеза позволяет:

- проводить внеочаговую фиксацию перелома (спицы проходят выше и ниже уровня перелома, оставляя зону перелома и мягких тканей над ним интактной), что

- позволяет выполнить остеосинтез в тех случаях, когда внутренняя фиксация противопоказана: открытые переломы, инфицированные переломы, раневая инфекция, остеомиелит и т.п.

- проводить коррекцию положения отломков в процессе лечения, этапную репозицию

- воздействовать на костную мозоль путем дистракции и компрессии, проводить стимуляцию костного сращения

- удлинять конечность за счет формирования дистракционного регенерата (на этом основан метод увеличения роста с помощью чрескостного остеосинтеза)

- фиксировать наиболее сложные переломы (многооскольчатые, раздробленные и т.п.)

В настоящее время показания для применения аппарата Илизарова сокращены в пользу внутренней фиксации переломов как более удобного для пациента метода лечения. Показаниями для чрескостного остеосинтеза являются открытые, инфицированные, сложные многооскольчатые переломы.

В нашей клинике проводится:

• стабильный остеосинтез (интрамедуллярный, накостный, чрескостный) длинных трубчатый костей – плеча, предплечья, бедра, голени

• стабильный остеосинтез внутрисуставных переломов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный суставы)

• остеосинтез костей кисти и стопы

• консервативное лечение переломов

• послеоперационное наблюдение, восстановительное лечение и реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата

Источник

Переломы лодыжек являются одной из наиболее частых причин обращения к травматологам-ортопедам.

Консервативное лечение методом гипсовой иммобилизации возможно в ситуации изолированных переломов наружной или внутренней лодыжек без смещения костных фрагментов и повреждения связочных структур. Даже в случаях подобных изолированных повреждений сроки иммобилизации не могут быть меньше 6 недель, что в конечном счёте значительно затрудняет реабилитацию и может приводить к более продолжительным срокам нетрудоспособности в сравнении с оперативным лечением. Плюсами консервативного лечения перелома лодыжек являются отсутсвие рисков связанных с самим оперативным вмешательством и наркозом, а также отсутсвие необходимости удалять металлофиксаторы в будущем.

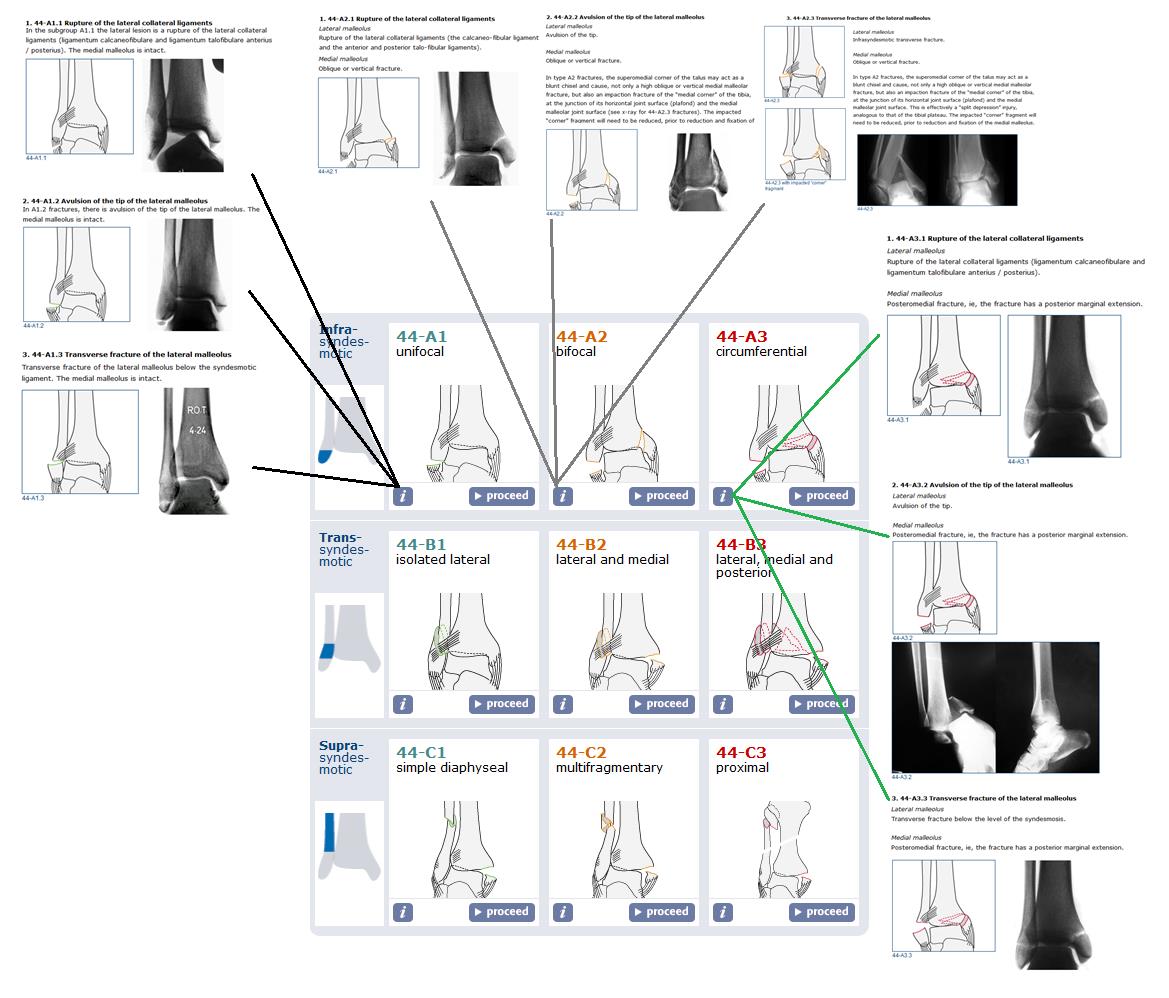

Итак, подавляющее большинство переломов лодыжек требует оперативного вмешательства, при отсутсвии противопоказаний. Для планирования оперативного вмешательства и понимания взаимоотношений между различными анатомическими структурами в области голеностопного сустава и стопы, которые могут повреждаться при переломах лодыжек, существуют различные классификации. Наиболее широко распространённой в международной практике, подробной, и оценивающей все аспекты как собственно травмы, так и возможных путей её лечения является классификация АО. Вы можете найти её на сайте международной ассоциации остеосинтеза.

К сожалению данная классификация довольно сложная и громосткая, мы не будем приводить её здесь полностью, так как только её треть относящаяся к группе А выглядит примерно так:

Максимально упрощая, можно свести переломы лодыжек к однодвухтрёх- лодыжечным переломам и их эквивалентам. Консервативное лечение применимо только в случае однолодыжечных переломов. При консеравтином лечении двух- и трёх-лодыжечных переломов и их эквивалентов вторичное смещение практически неизбежно, что приводит в дальнейшем к нарушению взаимоотношений между таранной костью и соответсвующих ей суставных поверхностей большеберцовой и малоберцовой костей, что в свою очередь приводит к неправильному распределению нагрузки, износу суставного хряща и формированию посттравматического артроза с грубым нарушением функции опоры и ходьбы уже в течение 1-2 лет после травмы. Именно это и объясняет возросший за последние 2 десятилетия интерес хирургов-ортопедов к данному виду травмы.

Главной целью хирургического лечения перелома лодыжек является восстановление нормального взаимоотношения костей в голеностопном суставе. Даже при смещении таранной кости кнаружи на 1 мм площадь её контакта с большеберцовым плато уменьшается на 40%. Получается что при сращении наружной лодыжки с, казалось бы, небольшим смещением в 1 мм кнаружи, на 60 % площади будет приходиться 100 % нагрузки.

Вторым важным моментом является обеспечение условий для сращения перелома за счёт плотного контакта костных фрагментов и их надёжной фиксации, предотвращающей движение отломков между собой.

Третьей целью является уход от иммобилизации. Гипсовая повязка сама по себе способна нанести значительный вред её обладателю за 6 недель, приводя к нарушению питания тканей, атрофии мышц, повышая риски тромбоза глубоких вен нижних конечностей, препятствуя движению в суставе, что в конечном счёте может приводить к его контрактуре. При правильно выполненном остеосинтезе движения в голеностопном суставе разрешаются уже на следующий день после операции. Вы можете посмотреть статью посвящённую операции при переломе лодыжки перейдя по этой ссылке.

В нашем центре мы стараемся максимально быстро и эффективно оказывать помощь пациентам с переломами любой локализации, в том числе и с переломами лодыжек. Полное предоперационное обследование и операция выполняются в течение первых 24 часов после обращения. Выписка под наблюдения травматолога поликлиники в большинстве случаев происходит уже на вторые сутки после обращения и операции. При обращении вам выполнят рентгенограммы для подтверждения диагноза, будет наложена транспортная гипсовая иммобилизация. Непосредственно перед операцией с профилактической целью вводятся внутривенно антибиотики. Возможно использование спинномозговой анестезии или эндотрахеального наркоза. С целью снижения стресса от оперативного вмешательства за 10 минут до операции вас погрузят в медикаментозный сон, проснётесь вы также через 10 минут после её окончания. Во время операции ортопедический хирург произведёт открытое сопоставление отломков с их фиксацией пластинами и винтами. После операции вам понадобятся костыли, так как полная нагрузка всё равно не рекомендуется до сращения перелома. На следующий день после операции вам выполнят перевязку, научат как правильно ходить с дополнительной опорой на костыли и какие упражнения делать для разработки движений и укрепления мышц голени, после чего вы можете быть выписаны домой.

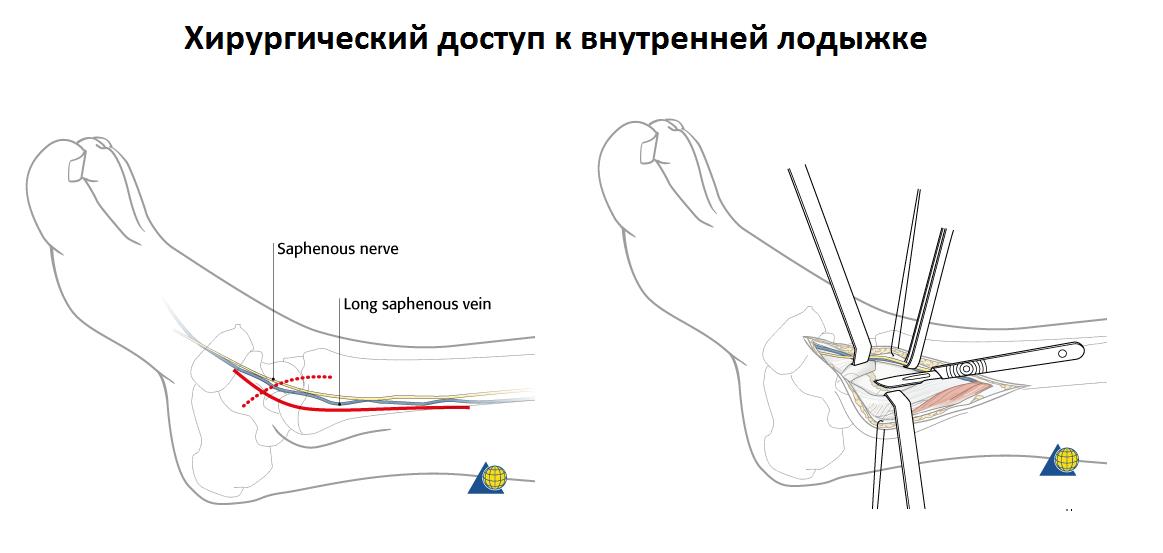

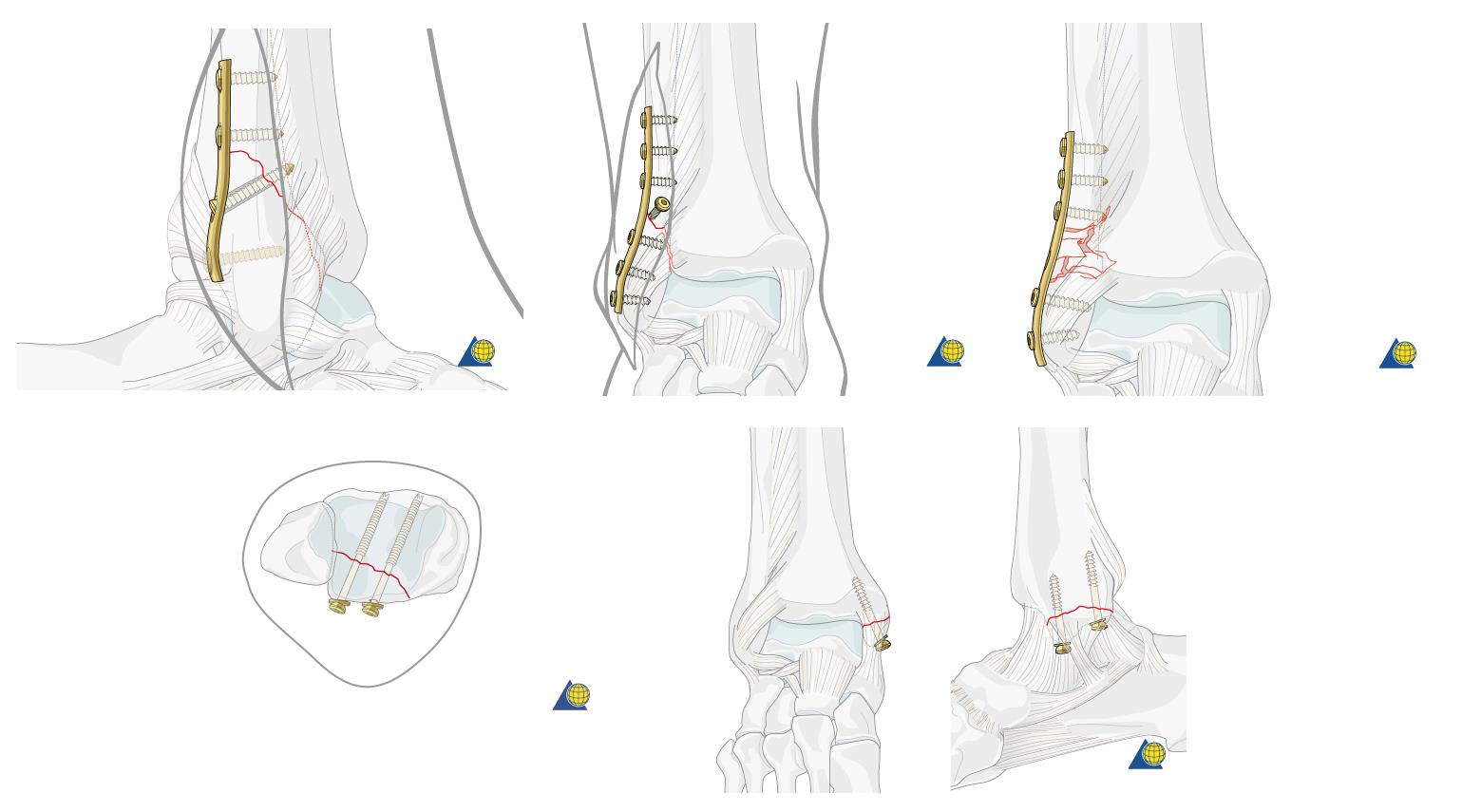

При переломе лодыжек выполняется оперативное вмешательство называемое: открытая репозиция и внутренняя фиксация, или остеосинтез. Для доступа к сломанной кости выполняются разрезы вне проекции крупных сосудисто нервных пучков.

Сломанная кость обнажается, производится сопоставление костных отломков, временная фиксация при помощи костодержателей, спиц, костных цапок. Далее выполняется остеосинтез при помощи пластин и винтов. Временная фиксация удаляется.

Производится гемостаз, рана послойно ушивается, накладывается асептическая повязка, эластическая компрессия.

После операции нога должна находится на возвышении, через повязку на область оперативного вмешательства укладывается лёд (лучше всего мягкая резиновая грелка наполненная льдом и холодной водой) на 30 минут каждые 3 часа. Это позволяет уменьшить отёк и боль в зоне вмешательства. После операции вам будут вводиться обезболивающие и противовоспалительные препараты. Вечером в день операции или на следующий день после операции инструктор по лечебной физкультуре обучит вас каким образом надо правильно ходить с дополнительной опорой на костыли и покажет вам упражнения которые надо будет выполнять для сохранения массы и силы мышц голени. Утром на следующий день после операции вам сделают перевязку. После этого вы можете быть выписаны под наблюдение травматолога по месту жистельства. Дома также следует продолжать использовать возвышенное положение конечности и лёд для более быстрого спадения отёка и уменьшения болей. Через 2 недели после операции вам надо будет приехать в клинику для того чтобы снять швы. Через 6 недель производится рентгенконтроль и при наличии признаков консолидации разрешается нагрузка на ногу. Обычно требуется ещё около 2 недель для того чтобы полностью восстановить функцию конечности. На этом этапе очень полезно позаниматься с инструктором по лечебной физкультуре. Форсированные(спортивные) нагрузки на ногу не рекомендуются до 6-12 месяцев после травмы.

Существует ряд осложнений характерных для любого хирургического вмешательства и для любого вида анестезии. Операция при переломе лодыжек не исключение. К ним относятся инфекция, повреждение сосудов и нервов, кровотечение, тромбоз глубоких вен. Их риск не превышает 2 % от общего числа вмешатльств.

Также существуют специфические осложнения. К ним относятся тугоподвижность голеностопного сустава, слабость мышц голени, формирование посттравматического артрозп голеностопного сустава. Эти риски в значительной степени зависят от морфологии перелома, наличия сопутсвующих заболеваний, таких как диабет, аутоимунные заболевания требующие приёма стероидных препаратов, курение.

Пластины и винты используемые в современной хирургической практики сделаны или сплава титана или хирургической стали не вызывающих реакции со стороны организма. Их удаление показано в случаях когда они вызывают раздражение мягких тканей за счёт механического их повреждения, в случаях инфекционных осложнений, а также при настойчивом желании пациента. Также зачастую требуется удаление позиционного винта через 6-8 недель при фиксации межберцового синдесмоза. Полное удаление металлофиксаторов при переломе лодыжек рекомендуется не ранее 12 месяцев после операции.

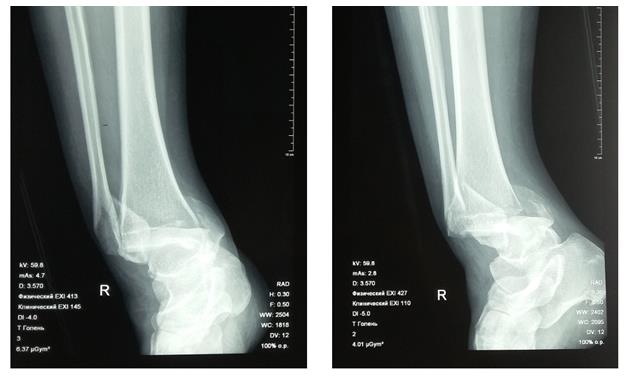

Пациентка Т. 80 лет. Травма за 3 недели до обращения, получила перелом обеих лодыжек правой голени со смещением, подвывихом стопы кнаружи. Обратилась в РТП, выполнена рентгенография, наложена гипсовая повязка. В связи с сохраняющимся выраженным отёком и болевым синдромом обратилась в клинику К+31.

На рентгенограммах в гипсе определяется значительный подвывих таранной кости кнаружи, консолидирующийся перелом нижней трети малоберцовой кости.

В день обращения пациентка послоностью обследована, проведено оперативное лечение, открытая репозиция, остеосинтез перелома нижней трети малоберцовой кости пластиной, внутренней лодыжки винтом, внутренняя лодыжка дополнительно фиксирована анкерным фиксатором.

На контрольных рентгенограммах после операции положение отломков, металлофиксаторов правильное, подвывих таранной кости устранён.

Пациентка выписана на 2 сутки после операции на амбулаторное долечивание.

Пациентка Л. 50 лет, травма в быту, получила закрытый перелом обеих лодыжек с вывихом стопы кнаружи и кзади. Данный случай интересен значительным повреждением мягких тканей произошедшем при травме и потребовавшем значительных усилий в борьбе с отёком, а также морфологией перелома внутренней лодыжки, сломавшейся одним большим блоком вместе с задним краев большеберцовой кости, что потребовало её фиксации при помощи пластины и винтов.

В связи с выраженным отёком мягких тканей, высоким риском некроза краёв ран и инфекционных осложнений пациентке с целью предоперационной подготовки выполнялись скелетное вытяжение, сосудистая и метаболическая терапия, лимфодренаж, физиотерапия. После спадения отёка, на 3 день после поступления выполнено оперативное вмешательство: открытая репозиция, остеосинтез переломов наружной и внутренней лодыжек пластинами и винтами.

Через 4 дня пациентка выписана на амбулаторное долечивание. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением, швы удалены через 14 дней.

Через 6 недель после первичного вмешательства произведено удаление позиционного винта, пациентка приступила к активной разработке движений в голеностопном суставе.

Амплитуда движений через 8 недель после травмы и оперативного вмешательства по поводу этого тяжёлого повреждения близка к полной. Пациентка ходит с полной опорой, не используя костыли или трость, не хромает, боли не беспокоят. Сохраняется умеренный отёк в области голеностопного сустава.

Ещё одну статью посвящённую переломам лодыжек вы можете посмотреть тут.

Источник