Операция при переломе орбиты глаза

Перелом глазницы представляет собой нарушение целостности глазничных стенок, возникающее в результате чрезмерной нагрузки. Данная травма считается крайне тяжелой и грозит утратой трудоспособности, инвалидностью пациента. Это связано с тем, что повреждения орбиты глаза часто сопровождаются травмами околоносовых пазух, головного мозга. Важно знать, как помочь пострадавшему и предотвратить развитие нежелательных, опасных последствий.

Характеристика и причины травмы

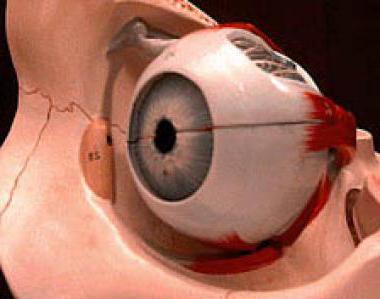

Перелом нижней стенки глазницы — одна из широко распространенных травм. Сама глазница представляет собой углубление в черепе, в котором локализуется глазное яблоко. Согласно статистическим данным, в наибольшей степени глазничным переломам подвержены мужчины в возрастной категории от 20 до 40 лет.

Перелом нижней стенки глазницы — одна из широко распространенных травм. Сама глазница представляет собой углубление в черепе, в котором локализуется глазное яблоко. Согласно статистическим данным, в наибольшей степени глазничным переломам подвержены мужчины в возрастной категории от 20 до 40 лет.

В большинстве случаев, перелом нижней стенки возникает в результате травмирования, удара, падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий, воздействия огнестрельного оружия, бытовых и производственных травм. Сам перелом возникает в результате резкого увеличения показателей давления в области глазной орбиты. Глазничные переломы, как правило, сопровождаются травмами скул, носа, лобной кости и т.д.

Клинические проявления

Перелом нижней стенки глазницы обычно сопровождается следующими характерными клиническими признаками:

- Гипестезия;

- Нарушения подвижности глазного яблока;

- Крепитация (появления специфического хрустящего звука);

- Отечность, припухлость века;

- Сужение глазной щели;

- Гематомы, подкожные кровоизлияния, локализованные в области поврежденного века;

- Сильные болевые ощущения в районе глазницы;

- Энофтальм (внутреннее смещение глазного яблока);

- Птоз (опущение внешнего уголка глаза);

- Деформация глазничного края;

- Носовые кровотечения.

При переломах нижней стенки пациенты жалуются на нарушения зрительной функции, ощущение двоения предметов в глазах. Поскольку поражается нижняя прямая мышца, пострадавший не может смотреть вверх. Зрачки у человека расширены и не реагируют на воздействие света. Часто пострадавший лишен возможности широко раскрыть рот.

При тяжелых, обширных травмах в раневом отверстии наблюдаются фрагменты жировой клетчатки, офтальмоплегия, поврежденные мышцы. Кроме того, у пациентов может отмечаться ригидность затылочных мышечных групп, рефлексивная асимметрия.

При обнаружении хотя бы нескольких их перечисленных выше симптомов, указывающих на перелом кости глазницы, необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в лечебное учреждение для оказания грамотной медицинской помощи, проведения диагностики и лечения.

В чем опасность?

Перелом орбиты — тяжелая травма, которая требует своевременного оказания пострадавшему грамотной, квалифицированной медицинской помощи. В противном случае, возникает очень высокая вероятность развития целого ряда опасных, крайне нежелательных осложнений и последствий. Глазничные травмы и переломы часто приводят к серьезным нарушениям зрительной функции, вплоть до абсолютной и необратимой утраты зрения.

Среди наиболее распространенных последствий можно выделить также косоглазие, диплопию. Кроме того, такие повреждения часто сопровождаются сотрясением мозга, болевым шоком, сопутствующими травмами. Осложнения инфекционного характера могут возникнуть в результате проникновения слизистых носовых выделений в область глазницы. При попадании большого количества инородных тел возможны острые гнойно-воспалительные процессы, локализованные в области глазной орбиты.

При отсутствии своевременного лечения через несколько месяцев в области травмы формируются фиброзные, костные срастания. Костные обломки глазничной стенки разрушаются, замещаясь рубцовыми структурами, не способными к выполнению функций костной ткани, в результате развиваются необратимые патологические процессы.

Достижения современной медицины дают возможность предотвратить развитие перечисленных выше нежелательных последствий после перелома глазницы и полностью восстановить зрительную функцию пострадавшего. Однако, залогом успеха в данном случае является грамотное, профессиональное, и, что особенно важно, своевременное лечение!

Методы диагностики

Диагностика перелома глазной орбиты начинается с офтальмологического осмотра пострадавшего, изучения присущей симптоматики, общей клинической картины. Помимо этого, для постановки точного диагноза, определения характера и степени тяжести перелома пациентам назначаются следующие виды исследований:

- Рентгенографическое исследование (орбиты и околоносовых пазух);

- Компьютерная томография;

- Магнитно-резонансная томография;

- Ультразвуковое исследование поврежденной глазной орбиты.

Пациенту с диагностированным переломом нижней стенки глазницы в обязательном порядке требуется консультация таких профильных медицинских специалистов, как нейрохирург, отоларинголог и стоматолог!

Медицинская помощь и лечебные мероприятия

Первая помощь пострадавшему при глазничном переломе начинается с обработки раневой поверхности с использованием дезинфицирующего раствора, врач аккуратно удаляет инородные тела, иссекает загрязненные края. После этого на поврежденный глаз накладывается специальная антисептическая повязка.

Основная цель лечебных мероприятий — это восстановление целостности костной ткани, возобновление двигательных функция глазного аппарата, предупреждение развития осложнений инфекционного, воспалительного характера, нормализация зрения. Лечение переломов орбиты проводится как консервативным, так хирургическим путем.

При относительно легких травмах, например, не осложненных линейных переломах, преимущество отдается методам консервативной терапии. Продолжительность лечебного курса, включающего в себя медикаментозную терапию, физиопроцедуры, как правило, составляет около двух недель.

В процессе лечения и реабилитации необходимо максимально снизить нагрузку на дыхательные пути. Рекомендуется воздерживаться даже от чрезмерно интенсивного сморкания, поскольку это может привести к образованию обширного отека и полному закрытию глазной щели.

Методика хирургического вмешательства, вид анестезии (общая или местная) определяется врачом индивидуально, с учетом особенностей конкретного клинического случая, возможных нарушений глазных функций, степени тяжести повреждения, наличия определенных сопутствующих осложнений.

В ходе операции, при хирургическом лечении переломов нижней стенки глазной орбиты, специалист иссекает некрозные, не поддающиеся восстановлению ткани, удаляет костные обломки глазницы. На следующем этапе осуществляется фиксация костных фрагментов области неповрежденной надкостницы. Затем восстанавливаются просветы слезных путей и сшиваются поврежденные наружные глазные мышцы.

В ходе операции, при хирургическом лечении переломов нижней стенки глазной орбиты, специалист иссекает некрозные, не поддающиеся восстановлению ткани, удаляет костные обломки глазницы. На следующем этапе осуществляется фиксация костных фрагментов области неповрежденной надкостницы. Затем восстанавливаются просветы слезных путей и сшиваются поврежденные наружные глазные мышцы.

В случае необходимости проводится также пластика возможных костных дефектов. С целью восстановления орбитальных стенок современные специалисты практикуют установку имплантов, что позволяет достигать отличных терапевтических и эстетических результатов.

Современные хирурги используют малоинвазивные методы коррекции глазничной кости. Такие операции выполняются через небольшие надрезы, не оставляют шрамов и рубцовых образований на лице, характеризуются минимальной травматичностью, безболезненностью и ускоренным восстановительным периодом.

Реабилитация

В среднем, продолжительность восстановительного периода при переломах глазницы составляет от 2-х недель до 1,5 месяцев. Первые несколько суток пациент находится в клинике под наблюдением специалистов. В период реабилитации для скорейшего восстановления и предупреждения развития возможных осложнений применяются следующие методики:

- Медикаментозная терапия, включающая в себя прием обезболивающих, противовоспалительных, антибиотических препаратов.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Витаминотерапия (прием специальных витаминно-минеральных комплексов, иммуномодулирующих препаратов, повышающих общую сопротивляемость организма больного).

Важно также, чтобы пациент строго соблюдал все врачебные рекомендации, полноценно отдыхал, правильно питался, максимально ограничивал нагрузку на зрительный аппарат.

Глазничный перелом — опасная травма, которая может привести к серьезным осложнениям, вплоть до полной потери зрения. Избежать столь неблагоприятных последствий можно благодаря грамотному и своевременному лечению, которое пострадавшему предоставят в квалифицированном лечебном учреждении. При качественной профессиональной медицинской помощи общий медицинский прогноз в случае глазничных переломов считается вполне благоприятным!

Источник

Орбита глаза – анатомическая ямка на черепе. Чаще всего переломы являются сочетанными, то есть обнаруживаются в комплексе с травмой других костей лицевой части черепа таких как, например, лобной, височной, скуловой, верхнечелюстной или костной части ткани корня и спинки носа, стенок самой глазницы.

Описание травмы

Травма этой зоны очень опасна, ведь переломы любой из составляющих стенок орбиты практически всегда сопровождаются сотрясением головного мозга.

Помимо комбинированного перелома также выделяют и редко встречающийся (около 16,1 % всех случаев) изолированный перелом глазницы, являющийся, как правило, результатом прямого удара по направлению к глазному яблоку. Причем чаще удар приходится со стороны нижней или внутренней стенки, то есть именно тех стенок, которые ограничивают околоносовые пазухи от полости глазницы. Отсюда и пошло название “взрывная” травма.

Подкожная эмфизема – скопление воздуха в результате травматического “обнажения” и попадания газа из полости глазницы в прилегающие околоносовые пазухи. Данное явление чаще всего выявляется после сильного выдоха через нос, после чего воздух, попавший в подкожные образования как бы ” хрустит” при надавливании на периорбитальную область.

Нередко происходит защемление нижней прямой мышцы, особенно при переломе дна глазницы, поэтому наблюдается ограничение движения глаза вверх, и служит причиной развития диплопии (двоения в глазах).

Помимо этого возможно кровоизлияние в мышцы или окружающие ткани с ограничением подвижности уже вниз.

Основные симптомы перелома глазницы

Данный недуг проявляется следующими симптомами:

- наличие сильного отека вокруг травмированного глаза, возможно развитие подкожной эмфиземы;

- распространение процесса и на близлежащие области с вовлечением корня и спинки носа, верхней части щечной области, верхнего и нижнего века, с также поражение десен и зубов преимущественно верхней челюсти;

- нарушение иннервации данных областей, влекущее за собой снижение чувствительности к различным видам раздражителей;

- больной не может осуществить движение глазного яблока вверх за счет повреждения нижней прямой мышцы глаза;

- явления диплопии (раздвоения предметов) за счет кровоизлияния и отека в области между нижней косой и прямой мышцами с одной стороны и надкостницей с другой;

- не так редко наблюдается и энофтальм, глазное яблоко в данном случае как бы вдавлено вовнутрь орбиты;

- звуки крепитации за счет развития подкожной эмфиземы.

Диагностика

Диагностика перелома глазницы:

- определение степени и объема подвижности наружной группы мышц глазного яблока;

- проведение наружного осмотра с целью выявления хемоза (отека конъюнктивы с вовлечением века) и отечности мягких тканей;

- определение крепитации при проведении пальпации участков зоны с развившейся в ней подкожной эмфиземой и смещения костных отломков (при их наличии);

- применение методов неврологического обследования с целью выявления гипестезии (снижения чувствительности к различным видам раздражителей) по ходу подглазничного нерва;

- определение и измерение проптоза (выпадения глазного яблока) и энофтальма (западения);

- офтальмологический биомикроскопический метод исследования субконъюнктивальных геморрагий, хемоза и других критериев травматического повреждения.

Дополнительная диагностика

У значительной части пострадавших обнаруживаются признаки проптоза и проза, как результат травматического кровоизлияния в ткани и мышцы и отечности в лицевом отделе черепа. При осмотре можно выявить инородные тела различного размера и структуры. Примерно 30% всех “взрывных” переломов орбиты сочетаются с развитием эрозии роговой оболочки глаза, явлений травматической гифемы (наличие признаков кровоизлияния в переднюю камеру), ирита (воспаления радужки), разрыва глазного яблока, признаков сотрясения сетчатой оболочки, ее отслойки и, наконец, кровоизлияния.

Степень тяжести перелома глазницы высокая.

Предпочтительно проведение компьютерной томография (КТ), а для лучшего представления о состоянии стенок орбиты желательно проведение аксиальных и корональных тонких срезов.

Для выявления перелома и внедрения содержимого орбиты в рядом расположенные пазухи необходим осмотр внутренней (медиальной) части дна и прилегающей к носовой кости стенки.

Осмотр же костной вершины позволяет выявить состояние заднего края кости, что выполняется в обязательном порядке при проведении оперативного вмешательства.

Основные проявления зависят от силы прилагаемого удара лицевого отдела черепа и сопутствующих повреждений: так, при переломе преимущественно верхней стенки высок процент развития сотрясения головного мозга. При переломе нижней либо внутренней (медиальной) стенки – возможно распространение выделений слизистой оболочки через участки повреждений в околоносовые пазухи с сопутствующим инфицированием.

Как лечить перелом глазницы? Рассмотрим далее.

Принципы терапии

Цель лечения направлена на сохранение либо восстановление структуры глазницы и ее содержимого, то есть глазного яблока (восстановление объема движения как активных, так и пассивных мышц, устранение таких неприятных сопутствующих симптомов как диплопия или, например, косоглазие, доставляющих пострадавшему значительный дискомфорт).

Часто в данной ситуации прибегают к оперативному вмешательству, которое имеет в то же время и неблагоприятное влияние, оказываемое на содержимое глазницы, проявляющееся в виде чрезмерного давления на глазное яблоко. Опасность заключается еще и в том, что кровоизлияние, произошедшее за глазом, в несколько раз повышает давление, оказываемое на зрительный нерв, а преимущественно на его диск, что влечет за собой не только ухудшение зрения, но и в неблагоприятном исходе и полную его потерю.

Так как при травме вовлекается и масса других анатомических составляющих черепа, поэтому также запрещена нагрузка и на эти пораженные части, в частности, давление, оказываемое на дыхательные пути. Простое усилие, даже незначительное, например, при сморкании, приводит к увеличению давления внутри полости скуловой дуги, что усугубляет отек и может спровоцировать полное закрытие глаза, либо способствовать развитию подкожной эмфиземы.

Показания к проведению оперативного вмешательства

Рассмотрим, в каких случаях показана операция:

- диплопия, или иначе говоря, двоение в глазах, в направлении взора вниз (под углом 30 градусов от первичного) либо прямо, при условии сохранения данных патологических изменений более двух недель после травмы при одновременном радиологически подтвержденном переломе и наличии положительной реакции на тракционный тест;

- энофтальм, превышающий 2 миллиметра;

- перелом дна орбиты, составляющий более половины его общей площади, опасный в виду возможности скорого развития позднего гипо- и энофтальма;

- опущение содержимого глазницы и значение энофтальма более 3 миллиметров при одновременно подтвержденном превышении объема полости глазницы на 20% и более.

Виды операций перелома глазницы

По срокам проведения операции выделяют раннее хирургическое вмешательство, выполненное в острый период травмы, в пределах первых двух недель, то есть именно в тот промежуток времени, когда имеются наиболее оптимальные условия восстановления целостности и обеспечения адекватного физиологического функционирования пораженного органа. Также операция может быть отсроченная, выполненная по истечении двухнедельного срока, но до четвертого месяца после травмы. Это так называемый “серый период “. И, наконец, позднее оказание медицинской помощи, требующее обязательного проведения остеотомии.

К наиболее эффективным методам лечения относят хирургический, в котором выделяют несколько методик коррекции костной ткани орбиты и скуловой дуги. Все они сходны в том, что совершаются через небольшие разрезы, которые потом заживают, то есть становятся совершенно незаметными.

Данная операция может быть проведена со стороны одной из стенок глазницы, может включать в себя обеспечение расширенного доступа в открытие области перелома и последующей возможностью применения различных видов протезов.

Последствия перелома глазницы

Перелом орбиты является тяжелой травмой. Помощь должна быть оказана своевременно. В противном случае могут возникнуть опасные, крайне нежелательные осложнения и последствия. Зрительная функция нарушается, это грозит абсолютной и необратимой утратой зрения.

Наиболее распространенные последствия – развитие косоглазия, диплопии. Возможно сотрясение мозга, болевой шок, сопутствующие травмы. Не исключены осложнения инфекционного характера. Отсутствие лечения ведет к формированию фиброзных, костных срастаний.

Благодаря достижениям современной медицины перечисленные выше нежелательные последствия предотвращаются, также полностью восстанавливается зрительная функция пострадавшего.

Источник

В основном перелом глазницы – это односторонняя травма, только приблизительно в 5% случаев встречаются двусторонние «взрывные» переломы нижней стенки орбиты.

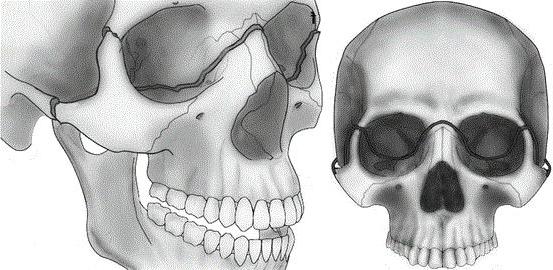

Переломы глазницы подразделяются на 6 основных типов, но часть из них содержит подтипы:

- Классический. Повреждается наиболее слабая внутренняя половина нижней стеночки медиальнее подглазничного канала.

- С включением подглазничного канала.

- Перелом нижней и медиальной стеночек, так называемый инферомедиальный перелом.

- Тотальный перелом нижней стенки глазницы. Эта травма обычно связана с большой скоростью ранящего предмета, что приводит к полному растрескиванию кости.

- Атипичные виды взрывных переломов: сюда входит прямоугольная, треугольная и звёздчатая.

- Линейные переломы нижней стеночки без смещения частей кости: Y-образный и латеральный линейный.

Врач может заподозрить перелом орбиты глаза ещё при осмотре пациента. Точный диагноз ставится только после получения рентгеновского снимка.

Кроме того, переломы глазницы делятся на степени, в зависимости от тяжести травмы:

- Перелом со смещением обломков, в этом случае необходимо хирургическое вмешательство, чтобы возвратить кости в исходное положение.

- Переломы без смещения. В этом случае нет деформации лица.

- Наличие трещин, без перелома и смещения обломков.

Последняя разновидность травмы считается наиболее лёгкой, она не требует хирургического вмешательства. Для лечения используются консервативные методики.

Переломы делятся на закрытые и открытые. В первом случае травма внутри, мягкие ткани не нарушены и нет контакта костей с окружающей средой. При открытом переломе повреждаются мягкие ткани, такие травмы сопровождаются кровотечением различной интенсивности.

Основные симптомы перелома глазницы

Перелом глазницы сопровождается рядом характерных симптомов. В первую очередь это сильнейший отёк вокруг глаза и кровоизлияние. Помимо этого, симптомами травмы являются:

- Распространение отёчности на область носа и верхнюю часть щёк, поражаются веки, а также зубы и дёсны верхней челюсти.

- Снижение чувствительности разных частей лица.

- Затрудненность движений глазными яблоками.

- Нарушение зрения, которое проявляется раздвоением предметов. Это происходит за счёт внутреннего кровоизлияния между мягкими тканями и надкостницей.

- Часто бывает энофтальм, в таком случае глазное яблоко как бы проваливается внутрь.

- Возникают звуки крепитации из-за развития подкожной эмфиземы.

Помимо этих симптомов, может быть нарушение конфигурации лица. Иногда видна сильная асимметрия.

Перелом верхней стенки орбиты считается менее травматичным, чем нижней. Это связано с тем, что нет риска повреждения костей носа и попадания слизи в патологический очаг.

Когда следует срочно вызывать скорую

Есть случаи, когда не стоит тянуть с обращением к врачу. Промедление может обернуться тяжкими последствиями. Срочно вызывать скорую помощь необходимо в таких случаях:

- Если сильно нарушены зрительные функции.

- Если наблюдается полное или частичное выпадение глазного яблока из орбиты.

- если наблюдается отёчность и гематома век, сильно сужена глазная щель, а также слишком ограничена подвижность глазного яблока.

- Если наблюдается сильнейшее западение или же выпадение глазного яблока.

Кроме того, экстренная медицинская помощь необходима в том случае, если наблюдается похрустывание области глазниц при пальпации.

Диагностика

Перелом глазницы диагностируют на основании осмотра больного, а также по результатам рентгеновского снимка. Для определения заболевания могут применяться такие диагностические приёмы:

- Определяется степень и объём подвижности мышц глазного яблока.

- Проводится внешний осмотр больного с целью определения хемоза и отёка мягких тканей.

- Выявление крепитации при выполнении пальпации на участках развития внутренней эмфиземы. Определяется и степень смещения костных осколков, при их наличии.

- Неврологическое обследование для определения степени чувствительности глазных нервов.

- Определения степени выпадения или западения глазного яблока.

- Биомикроскопический метод исследования.

- Оценивание масштабов травматического повреждения.

При осмотре орбиты глаза нередко наблюдаются инородные тела разного типа. В трети случаев травмы орбиты сочетаются с развитием эрозии роговичного слоя.

На фоне таких переломов часто бывают разрывы глазного яблока, нарушение сетчатой оболочки, кровоизлияния и её отслойка.

Первая помощь

При переломах глазницы необходимо как можно быстрее вызывать скорую помощь. Но бывает и так, что состояние пострадавшего сильно тяжёлое, и поэтому важно уметь оказать первую помощь:

- Довольно часто при травмах такого рода повреждаются кровеносные сосуды, что приводит к обильному носовому кровотечению. В этом случае нужно следить, чтобы пострадавший не закидывал голову назад. Его следует удобно усадить или уложить на бок. В нос вставляют турунды, смоченные перекисью.

- Если травма закрытого типа, то для уменьшения отёчности и боли к области глаза можно приложить что-то холодное. Холод важно прикладывать через хлопковую салфетку или тонкое полотенце. Держать его можно не больше 10-15 минут.

- Если перелом открытый, то до приезда врача можно промыть рану Хлоргексидином или Мирамистином. Перекись водорода в этом случае лучше не использовать, так как этот дезинфицирующий раствор только добавить страданий пострадавшему.

До прибытия врачей важно обеспечить больному полный покой. если боль сильно выражена, можно дать обезболивающие препараты, например, Ибупрофен или Нимесулид. После врачам обязательно сообщают, что именно принимал больной человек.

Терапия

Переломы глазницы требуют комплексного лечения. В каждом случае схема лечения определяется индивидуально, учитывая состояние и возраст больного. Могут быть назначены:

- Антибиотики широкого спектра действия для предотвращения развития инфекции.

- Симптоматическое лечение для устранения боли, гематом и отёчности.

- Хирургическое лечение, необходимо для восстановления симметрии черепа, а также устранения внутриглазных гематом.

Травмы такого характера заметно отличаются по локализации повреждений и их тяжести. При первом осмотре больного врач не всегда может определить, нужно хирургическое вмешательство или нет.

Показания к операции

К проведению операции есть ряд показаний. Необходимость хирургического вмешательства в том или ином случае определяет врач. Основными показаниями являются:

- Нарушение зрительной функции. Нередко из-за перелома глазницы зрительный орган несколько смещается, что приводит к двоению предметов. Значительная гематома может привести к сильному сдавливанию глазного нерва и утере зрения. Костные обломки могут блокировать сокращение мышц, что в итоге приведёт к нарушению движений глазами.

- Сильное нарушение черт лица. Операция необходима в том случае, если глаз сместился ниже и наблюдается асимметрия черт лица.

- Если подглазничный нерв сдавился костным обломком и из-за этого наблюдается онемение щёк, губ или носа.

Кроме того, операция необходима и в случае того, если травма спровоцировала сильное кровотечение или же лицо сильно повреждено.

Желательно проводить операцию сразу же после перелома, до тех пор, пока не развился отёк. Если отёчность уже появилась, то рекомендуется выждать несколько дней.

Операции делятся на ранние, которые выполняются в остром периоде, на протяжении двух недель, после получения травмы. В это время самые оптимальные условия по восстановлению целостности повреждённого органа.

Но операция может быть и отсроченной. В этом случае оперативное вмешательство проводят спустя две недели, после травмирования, но не далее как четырёх месяцев после травмы. Этот срок врачи называют серым периодом.

Наконец, операция может быть поздней, спустя несколько месяцев после получения травмы. В этом случае обязательно проводится остеотомия и риск возникновения осложнений довольно высокий.

Самым эффективным методом лечения является хирургический. При этом применяется несколько методов корректировки костной ткани орбит и скуловой дуги. Все операции проводятся через небольшие разрезы, которые затем заживают и не оставляют шрамов. Эта операция может быть выполнена со стороны одной из стенок глазницы. В процессе оперативного вмешательства обеспечивается обширный доступ к месту перелома, а также возможно имплантация разных видов протезов.

Если в глазнице есть инородное тело и его удаление не повлечёт повреждение глаза, то назначают операцию.

Послеоперационный период

Первые несколько суток после операции у пациентов возникают жалобы на боль. В прооперированной области появляется отёчность и подкожное кровотечение. Несколько дней движения глаз остаются ограниченными, и может наблюдаться раздваивание предметов. Все эти симптомы бесследно проходят на протяжении нескольких дней, но иногда требуется пару недель, на полное восстановление зрительных функций. Чувствительность может быть нарушена в течение нескольких месяцев, но потом всё восстанавливается.

Стоит учитывать, что к операции по восстановлению костей глазницы есть противопоказания. Сюда относится тяжёлая черепно-мозговая травма и патологии, при которых категорически запрещены любые операции.

Реабилитация

После проведения операции делают компьютерную томографию, чтобы оценить контроль результата проведённой операции. В течение нескольких месяцев пациент находится на учёте у хирурга и офтальмолога, эти врачи осматривают пациента несколько раз в месяц.

При своевременно проведённой операции и гладком течении послеоперационного периода отёчность начинает спадать на 3-4 сутки. А уже через неделю останутся только небольшие следы гематом.

Реабилитация полностью направлена на восстановление зрительной функции. Больным рекомендуется делать специальные движения глазами, а также избегать забитости носа. В восстановительный период следует аккуратно сморкаться и чихать. Важно избегать повышенного давления в области носа.

Последствия перелома глазницы

Если при переломе орбиты лечение не было начато своевременно, то могут возникнуть осложнения. В первую очередь происходит разрушение костных обломков, за счёт чего возникают рубцы, в результате неправильного срастания костей. Кроме того, может присоединиться инфекция, которая приведёт к гниению тканей. Может быть и нарушение кровообращения, в результате сдавливания сосудов. Помимо этого, нередки и такие осложнения:

- Повреждение мышц, которые расположены в области глаз. Из-за этого движения глазных яблок часто становятся затруднительными, и человек постоянно смотрит как бы в одну точку.

- Могут быть рубцы на лице и ухудшиться зрение.

- Если ущемляется одна из глазных мышц, то возникает косоглазие.

- Наблюдаются патологии радужной оболочки. Такие осложнения часто проявляются и в период реабилитации после лечения.

- Если повреждены придатки носа, то велик риск бактериального заражения.

Чтобы предотвратить тяжкие осложнения, необходимо своевременно обращаться к специалистам. Только врач может правильно подобрать лечение и своевременно выявить любые отклонения.

Перелом глазницы – это серьёзное состояние, которое требует неотложной помощи врача. Если лечение не будет начато своевременно, то есть большой риск осложнений.

Источник